基于核心素養的小學語文“詩配畫”作業設計的研究與實踐

摘 要:針對當前小學語文古詩詞作業設計中形式去情境化、目標脫離學段、設計缺乏創意、“教學評”缺乏一致性等情況,文章立足“雙減”背景,通過“詩配畫”作業設計,關注教學對象的基礎、學習目標的進階、評價方式的多樣、評價主體的多元,制訂不同學段“詩配畫”的作業目標,設計“詩配畫”分層作業單,制訂不同學段的“詩配畫”作業評價標準,引導學生對詩句中的情境展開聯想,將抽象文字轉換成具體畫面,實現古詩詞教學與美育的融合,有效落實核心素養培養。

關鍵詞:“詩配畫”作業設計;核心素養;跨學科融合;美育

中圖分類號:G623.2 文獻標識碼:A 文章編號:1673-8918(2023)35-0041-04

中華優秀傳統文化是中華民族的精神命脈。習近平總書記在黨的二十大報告中指出,“以社會主義核心價值觀為引領,發展社會主義先進文化,弘揚革命文化,傳承中華優秀傳統文化,滿足人民日益增長的精神文化需求。”《義務教育語文課程標準(2022年版)》指出,“全面落實習近平新時代中國特色社會主義思想,將社會主義先進文化、革命文化、中華優秀傳統文化、國家安全、生命安全與健康等重大主題教育有機融入課程,增強課程思想性。”中華優秀傳統文化是國家課程的重要資源。

小學古詩詞教學應當以核心素養為導向進行教學改革和優化作業設計,凸顯學生主體地位,關注學生個性化、多樣化的學習和發展,語文教學要從“以知識傳授為主”向“以綜合素養培育為主”轉變。基于核心素養的培養,小學語文古詩詞作業的設計也要從“復習鞏固知識為主”轉向“理解欣賞積累知識為主”。詩中有畫,畫中有詩,詩情畫意,相得益彰,是詩畫結合的最高形式,也是詩畫相配的終極追求。“詩配畫”作業能充分發揮小學語文學科融通的優勢,使作業形式更豐富,更有特色,有利于對學生落實核心素養培養。

一、 研究背景

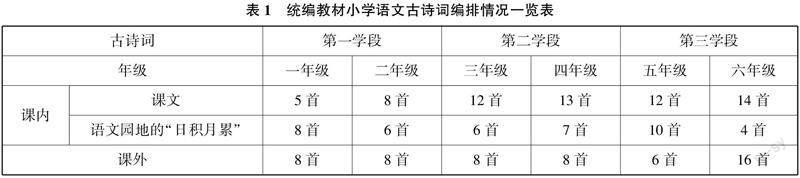

小學語文統編版教材從一年級便有古詩,古詩詞學習貫穿小學階段。每學年篇目逐漸增加,由“入選統編教材”和“補充篇目”兩部分組成,體現在兩個板塊:一是課文;二是語文園地的“日積月累”。(表1)所選篇目隨學段升高而增加,可見統編版教材對古詩詞教學的重視,對傳承中華優秀傳統文化的重視。

古詩詞是傳統文化的瑰寶,古詩詞的學習過程不僅是理解和積累,還是引導學生汲取傳統文化精髓,提高學生的人文素養和審美情趣,建立文化自信的過程。古詩詞的內容有對大自然的描寫,有對四季景色的描寫,有對田園生活的描寫……在很多的古詩詞中,融情于景是常見的一種表現形式,詩中有畫,畫中有詩,詩情畫意,相得益彰。但是在實際教學中,現有的學習模式單一固化,作業模式傳統,主要表現為以下幾個方面。

(一)古詩詞作業形式去情境化

古詩詞作業模式,不管是課前、課中,還是課后,都偏重于死記硬背。從背景、生平,到詞義、詩意,再到朗讀、背誦、默寫,其過程都側重于識記,“讀背抄”的作業去情境化,“形象思維”的訓練力度不夠,學生沒能感悟詩中的詩情畫意、風花雪月之美,對古詩的理解也僅限于識記,而不能抒懷,更做不到在寫作和語言環境中靈活運用,出現機械記憶情況。

(二)古詩詞作業目標脫離學段

每學段均有古詩,每篇古詩都緊扣學段語文要素、核心素養進行編排,但每學段古詩詞作業的內容大同小異,并沒太大區別,作業設計的學段目標不明確。以小學低年級古詩詞作業設計為例,老師要結合小學生的理解能力,把詩和畫配合起來,增強學生的理解,更好地激發學生對古詩的學習和運用,更好地把學生引入古詩的美好意境,幫助他們打開學習古詩詞的正確方式。

(三)古詩詞作業設計缺乏創意

受傳統作業模式的禁錮和“經驗式”思維的影響,許多老師對古詩詞作業的設計缺乏創新意識,大部分的作業內容為“默寫詩文、識記詩意、感悟詩情、想象畫面”等四方面,重識記輕想象,重應試輕素養,沒能巧妙地進行學科融合,沒能把古詩詞作業和美育有機結合。程序化作業模式脫離審美感悟,偏離新課程改革的價值取向,不僅難以對學生落實美育,還不利于古詩詞鑒賞能力的培養。

(四)古詩詞作業“教學評”缺乏一致性

“注重實現‘教—學—評一致性”是《義務教育語文課程標準(2022年版)》的一個主要變化。過往的古詩詞教學,缺乏對學習任務的設計,沒有為學生完成學習任務提供學習支架,因此,新課程理念下的古詩詞教學,應緊扣教學目標,精心設計學習任務,引導學生面對古詩詞學習的各種問題,以此激發學生解決問題的興趣和熱情,積極創設有利于古詩詞學習的真實的任務情境,借助學習評價量規,助推“教—學—評”一致性目標的實現。

二、 小學語文“詩配畫”作業設計的關注點

把“詩配畫”運用到小學語文古詩詞作業中,學生為詩配畫,既能減輕學生學習古詩詞的負擔,又能激發學生學習古詩詞的興趣,在配畫的過程中走進詩歌意境,形成獨特的理解與感受,產生自我“生發性審美”。

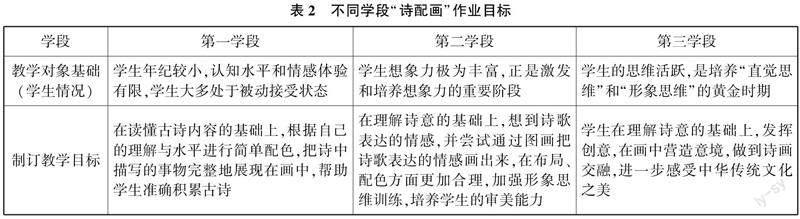

(一)教學對象的基礎

年段不一樣,詩配畫的作業目標也不同。對小學第一學段學生而言,因其年紀較小,認知水平和情感體驗有限,在實際學習過程中,學生大多處于被動接受狀態;對小學第二學段的學生而言,想象力極為豐富,正是激發和培養想象力的重要階段;對小學第三學段的學生而言,他們思維活躍,是培養“直覺思維”和“形象思維”的黃金時期。詩配畫作業設計要結合學生的年齡、認知能力等特點,落實課程的教學目標,要有可操作性和發展性,要體現作業設計的特色與創意。

(二)學習目標的進階

作業是老師檢查學習結果的方式,也應該是師生學習過程中一種有溫度的學習交流。相同的年段,相同的年級,學生的學習能力和繪畫水平也有不同。詩配畫作業設計應立足班級學生的實際,充分體現語文學科和美育融合的理念,按照“課前預習——課中學習——課后創作”的層次,循序漸進。利用課前預習作畫幫助學生初步了解古詩;通過課堂師生共同探究學習,引導學生邊讀邊想象,借助插圖、板書等形式將古詩詞的內容形成畫面;利用課后補充創作,加深對古詩詞的理解。由淺入深,由扶到放,自主創作。

(三)評價方式的多樣

當前,學生作業評價以“教師本位”為主。評價方式和評價語單一,與新課程環境提倡的素養氛圍不夠融合。“詩配畫”作業要從思維性、趣味性、實踐性和互動性進行評價,把形象性評價、等級性評價與對話性評價有機結合在一起,實現“以評促學、以評導教、以評導學”。

(四)評價主體的多元

“詩配畫”作業評價要體現評價主體的多元,把“自主評”“同學評”“老師評”和“家長評”相結合,體現多主體、多角度的評價反饋,幫助學生學會自我反思和自我管理。

三、 小學語文“詩配畫”作業設計的實踐

“詩配畫”作業的設計,旨在構建多維立體的作業模式,并不僅僅是為了畫而畫,而是通過跨學科融合,提高學生的語文素養,努力實現古詩詞作業設計的美育目標。

(一)制訂不同學段“詩配畫”的作業目標

作業目標是指導作業設置、編排、實施和評價的整個過程的準則,作業目標即作業的目的和要求,也是課程教學中教師對學生學習結果的檢測。筆者根據學段的不同,制訂了不同的“詩配畫”作業目標。(表2)

(二)設計“詩配畫”分層作業單

在“雙減”政策下,基于核心素養,課堂教學要提質增效,提高學生學習的效率。因此,應充分發揮學生的學習自主能動性,按照“課前預習——課中學習——課后創作”的層次,設計“詩配畫”作業單。

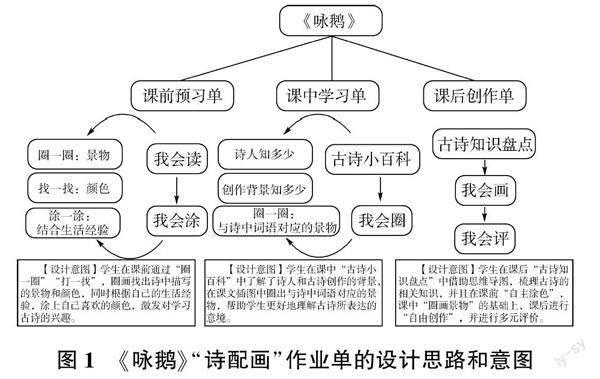

筆者以“第一學段”一年級上冊《詠鵝》為例,介紹“詩配畫”分層作業單的設計思路和意圖。(圖1)

1. 課前預習單

對第一學段的學生而言,學生學習古詩詞的興趣盎然,《詠鵝》是一年級學生接觸到的第一首古詩,是駱賓王7歲時應祖父朋友之邀的即興之作。因此,在《課前預習單》中設計了“我會讀”的板塊,通過“圈一圈”詩中的景物,“找一找”詩中描寫顏色的詞語,幫助學生初步了解古詩的內容。“我會涂”的板塊讓學生結合自己的生活經驗,根據自己的理解給簡筆畫涂上喜歡的顏色,由詩入畫,激發學生學習古詩的興趣,更好地與美育結合,體現跨學科學習的學科融合。

2. 課中學習單

在古詩詞課堂教學中,筆者以“讀—賞—畫—背—誦”的形式(圖2),引導學生按照“讀解古詩”“由詩入畫”“由畫入詩”“古詩吟誦”四個板塊進行學習。在《課中學習單》中設計了“古詩小百科”的學習板塊,通過“詩人知多少”和“創作背景知多少”的介紹,幫助學生更好地了解詩人和詩人創作的背景,為理解古詩詞的詩意和意境做鋪墊。

課堂師生共同探究學習,引導學生邊讀邊想象。在“讀解古詩”的板塊中,學生可借助古詩的關鍵詞語,理解詩的意思,感悟詩的意境。其中,《詠鵝》一詩中“曲項”“白毛”“綠水”“紅掌”“清波”是學生比較難理解的詞語,借助課文插圖,讓學生在圖中圈出與詞語對應的景物,更好地從“由詩入畫”——“由畫入詩”,幫助學生更好地理解古詩表達的意境。通過詩歌和繪畫的學科融合,構建多維立體的作業模式,體現語文課程的特點,有機地與美術課程融合,體現跨學科學習的新理念。

3. 課后創作單

課后學習一方面注重對古詩基本內容的梳理,借助思維導圖,進行“古詩知識盤點”,對古詩中的“詩人”“朝代”和“景物”進行梳理,為“詩配畫”自主創作做鋪墊。(圖3)

課后學生可以在課文插圖或例畫的基礎上進行創意新畫,結合自己對古詩的理解,大膽地進行創作。為了更好地幫助學生進行課后創作,還提供了參考配畫鏈接,讓學生在創作中更好地進行背誦,達成課后背誦的要求。此外,通過填寫多元評價表,從“書寫的規范性”“景物的完整性”和“色彩的豐富性”,幫助學生更好地完成“詩配畫”創作,體現評價方式和評價主體的多元。

(三)制訂不同學段的“詩配畫”作業評價標準

著名兒童心理學家皮亞杰把兒童的思維發展階段劃分為感知運動階段、前運算階段、具體運算階段和形式運算階段。而小學階段的孩子正處于具體運算階段,兒童的思維由具體形象思維向抽象思維過渡。根據不同學段學生的特點,在進行“詩配畫”作業評價的時候,要根據學生的思維特點設計相應評價標準。(表3)

四、 效果和反思

古詩詞是中華優秀傳統文化的重要載體,學習古詩詞不僅能幫助學生建立文化自信,還能提升學生的核心素養。

(一)加強形象思維訓練,有利于古詩詞積累和運用

詩詞講究意境,文字雖簡潔,但字里行間無不包含著自然之美、詩人之情。在品詩悟情之時,引導學生進行“詩配畫”,在配畫的過程中走進詩歌意境,加強形象思維訓練,形成獨特的理解與感受,產生自我的“生發性審美”,有利于幫助學生積累和運用古詩詞。

(二)發揮學科融合優勢,豐富學生生活感知

發揮“詩配畫”學科融通的優勢,通過詩歌與繪畫的滲透融合,引導學生從最初的線條勾勒,搭建古詩的整體畫面,到色彩點綴,渲染古詩的斑斕世界,再到構圖、布局,烘托詩歌的意境,能夠幫助學生更深刻地理解詩詞作品的意境和內涵,為學生學習古詩詞打開另一扇窗戶。

(三)有效落實核心素養,實現文化育人目標

“詩配畫”能讓學生走入詩境,走入中華傳統文化,進入傳統文化的意象,在詩情畫意中感受傳統文化氛圍獨特的美,接受傳統文化的熏陶,心理上更容易認同中華文化。“詩配畫”作業的設計,能夠有效落實語文的核心素養,實現文化育人的目的。

五、 結論

“雙減”背景下,開展古詩詞配畫教學和“詩配畫”作業設計,能較好地發揮“詩配畫”學科融通優勢,符合小學生年齡特點、認知特點。“詩配畫”作為課前預習、課中幫助理解、課后拓展延伸的作業,既能增強學生對古詩詞的理解,又能引導學生深入古詩詞的意境,在詩意中認識山山水水、花草樹木、風俗人情及詩人的心胸抱負。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育語文課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]劉臻.詩配畫藝術的演變及其時代價值[J].語文建設,2017(30):61-62.

[3]梁睿.小學低年級詩配畫作業設計方法淺論[J].新課程,2020(26):211.

基金項目:廣州市海珠區2022年度教育科學規劃課題“‘雙減背景下小學語文詩配畫作業設計實踐研究”(課題編號:2022C019)。

作者簡介:周麗丹(1977~),女,漢族,廣東汕頭人,廣州市海珠區昌崗東路小學,研究方向:小學語文教學。