土默特檔案中民國(guó)時(shí)期民族地區(qū)教育特點(diǎn)研究

梁蘭英

一、緣起背景

土默特地區(qū)位于內(nèi)蒙古中西部地區(qū)特殊地域,屬內(nèi)札薩克蒙古族聚居地區(qū)。清初土默特部被皇太極收降成為一個(gè)內(nèi)屬旗,編為土默特左右兩翼,歸屬歸化城副都統(tǒng)衙門(mén)管轄。隨著歷史的發(fā)展,該地區(qū)逐漸形成了現(xiàn)主要存放于內(nèi)蒙古自治區(qū)土默特左旗檔案館的檔案,當(dāng)?shù)鼗\統(tǒng)稱(chēng)之為土默特檔案。土默特檔案為研究土默特地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育等各方面提供了大量一手資料。這其中有一些關(guān)于土默特第五小學(xué)校相關(guān)情況的檔案記載的相對(duì)比較完整,筆者遂從中選取一件有代表性的檔案作進(jìn)一步深入研究,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)其獨(dú)有的歷史貢獻(xiàn)和特點(diǎn),也能對(duì)了解當(dāng)時(shí)土默特地區(qū)教育提供一個(gè)不同的視角。

二、土默特第五小學(xué)校辦學(xué)過(guò)程

土默特第五小學(xué)校設(shè)在包頭鎮(zhèn),屬薩拉齊縣。1912年中華民國(guó)成立,全國(guó)興起教育除舊立新的良好勢(shì)頭。但是,由于包頭地處西北,當(dāng)時(shí)的教育并沒(méi)有隨著這種改革勢(shì)頭而立刻改變,直至1922年京綏鐵路延伸至包頭城南二里半村后才被提上日程。鐵路的到來(lái)使得二里半村地價(jià)很快高漲,蒙漢租佃戶(hù)因?yàn)槔姹舜瞬粩酄?zhēng)奪。為了平息矛盾,1923年土默特總管署專(zhuān)門(mén)設(shè)立包頭蒙民生計(jì)處,主要是辦理蒙民租佃過(guò)約手續(xù),包頭蒙民生計(jì)處從中提取地價(jià)百分之三的手續(xù)費(fèi),作為蒙民生計(jì)處公共支出費(fèi)用及開(kāi)辦學(xué)校之經(jīng)費(fèi),由時(shí)任土默特右翼六甲參領(lǐng)都格爾扎布兼任蒙民生計(jì)處主任。成立于1903年的土默特第三初等小學(xué)堂(又名包頭鎮(zhèn)半日學(xué)堂),自從1911年清朝滅亡以后,就處于停止辦學(xué)狀態(tài),為了解決包頭地區(qū)蒙民子弟的上學(xué)問(wèn)題,都格爾扎布和胡陞等組成學(xué)董會(huì)進(jìn)行籌備,開(kāi)始著手恢復(fù)學(xué)校。

土默特第五小學(xué)校成立的明確時(shí)間檔案中暫未發(fā)現(xiàn),據(jù)巴靖遠(yuǎn)撰寫(xiě)的《土默特第五小學(xué)成立概況》載明是1923年10月,從都格爾扎布1924年10月27日給土默特公署總管張學(xué)仁的呈文中有“設(shè)蒙文國(guó)民學(xué)校一年有余”字樣,基本可以印證土默特第五小學(xué)校的成立時(shí)間。學(xué)校是在包頭召梁街福徵寺原來(lái)包頭鎮(zhèn)半日學(xué)堂(土默特第三初等小學(xué)堂)房舍基礎(chǔ)上成立的,首任校長(zhǎng)李國(guó)禎。從土默特檔案中可以發(fā)現(xiàn),土默特第五小學(xué)校在不同檔案中也被稱(chēng)為包頭國(guó)民學(xué)校、包鎮(zhèn)國(guó)民學(xué)校、包鎮(zhèn)土默特國(guó)民學(xué)校、包鎮(zhèn)第五國(guó)民學(xué)校、包頭第五小學(xué)以及薩縣國(guó)民學(xué)校等。

1936年下半年,土默特第五小學(xué)校由于秋季未能招收新生,不得不停辦。1937年1月,時(shí)任生計(jì)會(huì)會(huì)長(zhǎng)的巴福蟬致函當(dāng)時(shí)土默特總管榮祥,打算重新復(fù)設(shè)該校,這個(gè)計(jì)劃也得到了總管榮祥的肯定。但是因10月日本侵占包頭,籌劃復(fù)設(shè)學(xué)校一事并未實(shí)現(xiàn)。而在此后土默特檔案中再?zèng)]有發(fā)現(xiàn)有關(guān)土默特第五小學(xué)校的記載。

三、民國(guó)時(shí)期民族地區(qū)教育的特點(diǎn)

(一)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)多方籌措

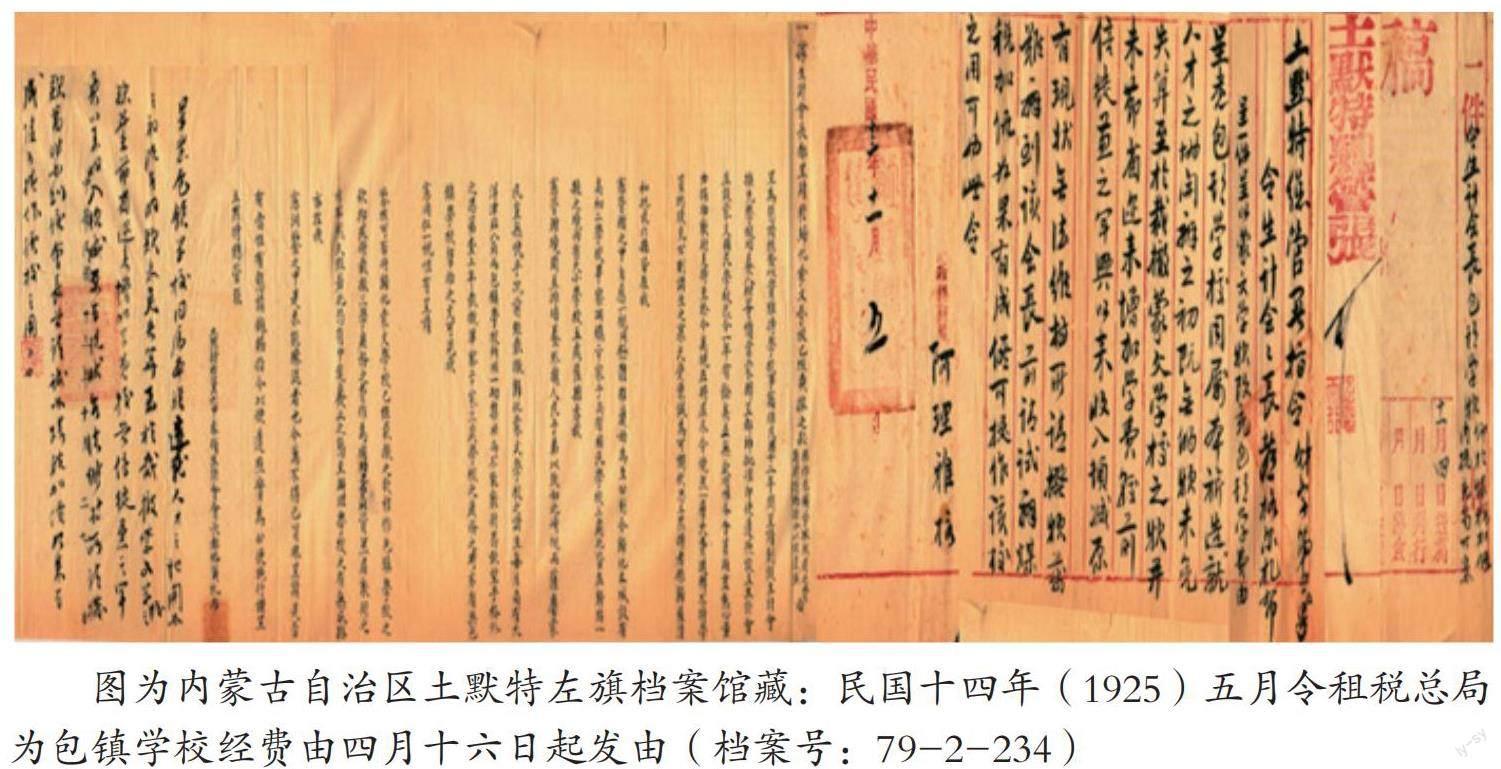

由于當(dāng)初在開(kāi)辦學(xué)校時(shí),土默特公署并沒(méi)有給予經(jīng)費(fèi)支持,因此辦學(xué)起步階段非常艱難。土默特右翼六甲參領(lǐng)、生計(jì)會(huì)會(huì)長(zhǎng)都格爾扎布沒(méi)有辦法,于1924年10月27日呈文土默特旗總管張學(xué)仁說(shuō)明困難并請(qǐng)求經(jīng)費(fèi)資助:“設(shè)蒙文國(guó)民學(xué)校迄今一年有余矣,并無(wú)款項(xiàng)。惟各會(huì)員頗盡熱心,量力捐助,敷衍支持至于今矣。現(xiàn)在將屆冬令,燒燃一層大費(fèi)周轉(zhuǎn)……則諸生之寒天受凍,誠(chéng)為可惘”。緊接著都格爾扎布又呈請(qǐng)可否把歸化蒙文學(xué)校已裁撤之款移作包鎮(zhèn)學(xué)校之款,或者把裁撤畢察二十家子三處學(xué)校庶務(wù)之費(fèi)作為包鎮(zhèn)學(xué)校輔助之費(fèi),以解燃眉之急。但是,卻在12月5日得到總管署指令(財(cái)字第四十五號(hào)):“包頭學(xué)校同屬本旗造就人才之地,開(kāi)辦之初,既無(wú)的款,未免失算,至于裁撤蒙文學(xué)校之款,并未節(jié)省……兼之軍興以來(lái),收入頓減,原有現(xiàn)狀無(wú)法維持,所請(qǐng)撥款萬(wàn)難辦到,該會(huì)長(zhǎng)前請(qǐng)?jiān)囖k煤稅加價(jià),如果有成,徑可提作該校之用可也。”1925年1月,土默特總管朱金城呈文綏遠(yuǎn)都統(tǒng)李鳴,稱(chēng)土默特旗煤炭租稅總局主任參領(lǐng)都格爾扎布為籌款興學(xué),擬請(qǐng)由沿大青山一帶各處開(kāi)控山石林木之人,酌捐山租充作薩縣小學(xué)校經(jīng)費(fèi),核與礦產(chǎn)稅一條尚屬相符,且以所力辦學(xué)以公濟(jì)公,均為要圖,似應(yīng)準(zhǔn)其試辦。1925年5月1日土默特總管署同意撥款訓(xùn)令發(fā)出,“查包鎮(zhèn)土默特國(guó)民學(xué)校開(kāi)辦以來(lái),成績(jī)卓著,第因?qū)W款無(wú)著,致在校管理人等極感困難,自應(yīng)籌款不就,以宏造就,茲議定本署按月酌撥經(jīng)費(fèi),夏季月每月?lián)芙o洋二十九元,冬季月每月三十三元,惟包綏相距三百余里之遙,若按月來(lái)署請(qǐng)領(lǐng),未免多費(fèi)周折,除令該校按月由石拐局就近支領(lǐng)。”據(jù)土默特總管署指令(財(cái)字第三十六號(hào)),石拐局撥付包鎮(zhèn)學(xué)校學(xué)款,應(yīng)由四月十六日起發(fā)。除此之外,都格爾扎布又多方籌措辦學(xué)經(jīng)費(fèi),1925年11月和12月幾次呈文土默特總管郭景隆,請(qǐng)求轉(zhuǎn)呈綏遠(yuǎn)都統(tǒng)李鳴,飭令包頭設(shè)治局出示布告以便籌款而資學(xué)務(wù)事,設(shè)想可籌之款三種:一曰包鎮(zhèn)東門(mén)外之冬春之水可收水租也,二曰蒙民游牧內(nèi)牧放牲畜者收其水草也,三曰本旗之山民戶(hù)開(kāi)山取石而出賣(mài)收其山租也。并詳細(xì)列明征收范圍和標(biāo)準(zhǔn),后得土默特公署同意,修建學(xué)舍邀請(qǐng)蒙文教員有了保障。同時(shí),從檔案中也能反映出諸如公署還發(fā)給畢業(yè)費(fèi)等。由此可以看出,辦學(xué)經(jīng)費(fèi)是多方籌措得來(lái)不易,也間接反映出土默特地區(qū)財(cái)政的困窘和對(duì)教育支持的力度。

(二)課程設(shè)置符合當(dāng)時(shí)學(xué)制

民國(guó)初期,學(xué)校實(shí)行的是“壬子癸丑學(xué)制”,到1922年開(kāi)始又效仿美國(guó)實(shí)行“六三三學(xué)制”,在此期間,課程也在不斷進(jìn)行調(diào)整,課程名稱(chēng)和施行標(biāo)準(zhǔn)也在不斷地隨形勢(shì)變化而變化。但是同時(shí)國(guó)民政府也賦予了地方課程酌量調(diào)整權(quán),也就是說(shuō)地方可以依據(jù)地方情形而酌量合分小學(xué)科目。在此情況下,土默特旗針對(duì)實(shí)際情況,對(duì)各小學(xué)的課程并沒(méi)有進(jìn)行大的變動(dòng),而是對(duì)個(gè)別科目進(jìn)行了微調(diào)。1925年《土默特第五小學(xué)校初級(jí)一二三年級(jí)二學(xué)期暑假考試分?jǐn)?shù)冊(cè)》顯示,初級(jí)第一年級(jí)第二學(xué)期設(shè)置科目:國(guó)語(yǔ)、算術(shù)、社會(huì)、自然、衛(wèi)生、手工、圖畫(huà)、體育、唱歌。初級(jí)第三年級(jí)第二學(xué)期設(shè)置科目:國(guó)語(yǔ)、算術(shù)、社會(huì)、自然、衛(wèi)生、手工、圖畫(huà)、體育、唱歌。直到1933年《小學(xué)規(guī)程》中才將社會(huì)、自然、衛(wèi)生三科合并為常識(shí)科。從中可以看出,一年級(jí)與三年級(jí)課程設(shè)置相同。這份檔案中唯一遺憾是沒(méi)有第二年級(jí)的任何考試內(nèi)容,也就無(wú)從得知二年級(jí)的課程設(shè)置是否與一、三年級(jí)相同。但是,基本都符合當(dāng)時(shí)學(xué)制。

(三)辦學(xué)條件簡(jiǎn)陋

從中華民國(guó)十四年五月(1925年5月),包鎮(zhèn)國(guó)民學(xué)校校長(zhǎng)兼教員李國(guó)禎領(lǐng)用清單檔案上就能體現(xiàn)出來(lái),為了讓學(xué)生能鍛煉身體,李國(guó)禎從土默特公署領(lǐng)用了舊式火槍筒十一支,以資諸生等盤(pán)杠需用。從另一所學(xué)校也領(lǐng)用舊式火槍筒做盤(pán)杠用也能得到證明,連學(xué)生鍛煉身體的單雙杠都得申請(qǐng)舊火槍筒,可想而知其條件之簡(jiǎn)陋。從師資也能看出其簡(jiǎn)陋的一面。其人員設(shè)置也很少,從校長(zhǎng)豐文華領(lǐng)取第五小學(xué)校1月份薪等檔案記載來(lái)看,校長(zhǎng)兼教員一員月支薪水洋十六元,校役一名月支工食洋四元。再?zèng)]有其他人員領(lǐng)取薪水的記錄,能夠看出其師資幾乎就是一人兼多職。從土默特煤炭租稅總局局長(zhǎng)圖孟鄂齊爾《據(jù)租稅總局呈請(qǐng)包鎮(zhèn)國(guó)民學(xué)校薪公等費(fèi)就近由石拐分局支領(lǐng)應(yīng)否從4月份起請(qǐng)鑒核指令由》中也能得到印證。

(四)附設(shè)露天學(xué)校

所謂露天學(xué)校,是社會(huì)教育的一種形式,通俗的說(shuō)就是在戶(hù)外進(jìn)行授課的教育形式,主要目的是讓地方的失學(xué)兒童能受到普通知識(shí)的教育普及,一般各小學(xué)都是在附近的廣場(chǎng)組織進(jìn)行露天教學(xué)。教育部轉(zhuǎn)發(fā)《北京通俗教育會(huì)實(shí)施露天學(xué)校簡(jiǎn)章》,要求各省根據(jù)地方實(shí)際情況參照辦理。土默特第五小學(xué)校于1925年在土默特公署總管命令下成立第五小學(xué)校附設(shè)第六露天學(xué)校,從附設(shè)第六露天學(xué)校請(qǐng)領(lǐng)兩個(gè)半月經(jīng)費(fèi)的檔案中可以看出,附設(shè)第六露天學(xué)校校長(zhǎng)由土默特第五小學(xué)校校長(zhǎng)李國(guó)禎兼任。露天學(xué)校的經(jīng)費(fèi)由土默特旗公署撥給,從1925年11月17日檔案核撥經(jīng)費(fèi)記載來(lái)看,除土默特第五小學(xué)校的常年經(jīng)費(fèi)外, 露天學(xué)校8月份半個(gè)月洋兩元五角,9、10兩個(gè)月洋合計(jì)十元,也就是說(shuō)每月經(jīng)費(fèi)洋五元。露天學(xué)校的教師仍由土默特第五小學(xué)校教師兼任。土默特檔案中《發(fā)給包鎮(zhèn)第五國(guó)民學(xué)校附設(shè)第六露天學(xué)校購(gòu)買(mǎi)校牌鐵鉤釘俓洋由》中也有記載證明,在1925年10月9日,包鎮(zhèn)第五國(guó)民學(xué)校附設(shè)第六露天學(xué)校,土默特總管公署財(cái)政科撥付同意購(gòu)買(mǎi)校牌一塊,帶鐵鉤釘,共需價(jià)洋二元八角等記載。

總之,在民國(guó)時(shí)期,土默特地區(qū)的民族教育既有當(dāng)時(shí)社會(huì)環(huán)境下民族地區(qū)民族教育的共性特點(diǎn),也有其地域的特殊特點(diǎn),這或許可為民族地區(qū)的民族教育提供一個(gè)不同的的研究角度。

參考文獻(xiàn):

[1] 呈為轉(zhuǎn)呈綏遠(yuǎn)都統(tǒng)案據(jù)都參領(lǐng)呈為懇請(qǐng)籌款興學(xué)由[A]. 土默特左旗:土默特左旗檔案館,1925(民國(guó)十四年):79-2-284.

[2] 據(jù)租稅總局呈請(qǐng)包鎮(zhèn)國(guó)民學(xué)校薪公等費(fèi)就近由石拐分局支領(lǐng)應(yīng)否從四月分起請(qǐng)鑒核指令由[A].土默特左旗:土默特左旗檔案館,1925(民國(guó)十四年):79-2-231.

[3] 領(lǐng)租稅總局為包鎮(zhèn)學(xué)校經(jīng)費(fèi)由四月十六日起發(fā)由[A]. 土默特左旗:土默特左旗檔案館,1925(民國(guó)十四年):79-2-234.

[4] 謹(jǐn)將抽取水租石款水草等項(xiàng)繕具清折[A].土默特左旗:土默特左旗檔案館,1925(民國(guó)十四年):79-2-291.

[5] 發(fā)給第五小學(xué)校畢業(yè)等費(fèi)[A].土默特左旗:土默特左旗檔案館,1931(民國(guó)二十年七月十五日):79-1-206.

[6] 土默特第五小學(xué)校檔案.初級(jí)一二三年級(jí)二學(xué)期暑假考試分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)冊(cè)[A].土默特左旗:土默特左旗檔案館,1935(民國(guó)二十四年):79-1-587.

[7] 呈請(qǐng)創(chuàng)辦官渡成立第五小學(xué)校[A].土默特左旗:土默特左旗檔案館,1937(民國(guó)二十六年元月二十二日):79-1-260.

基金項(xiàng)目:此文系內(nèi)蒙古自治區(qū)高等學(xué)校科學(xué)研究項(xiàng)目在研課題《包頭市蒙古族學(xué)校發(fā)展史研究》(立項(xiàng)號(hào):NJSY21397)階段性研究成果之一。

作者單位:內(nèi)蒙古科技大學(xué)檔案館