滲透轉化思想 助力學生深度學習“圖形與幾何”

摘 要:數學的深度學習在于數學思想的深入。有了數學思想的支撐,學生會知其然且知其所以然,深刻地理解數學內容,掌握數學學習方法,靈活地解決數學問題,發展數學學科核心素養。轉化思想是數學思想方法之一。為了使學生深度學習“圖形與幾何”內容,教師要滲透轉化思想,深入研讀教材、精選教學方法、積極實踐操作。

關鍵詞:小學數學;轉化思想;“圖形與幾何”;滲透策略

中圖分類號:G427? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2097-1737(2023)25-0080-03

常用的數學思想有很多,轉化思想是最基本、最常用的一種思想,在小學數學教學中有著廣泛的應用價值。小學數學“圖形與幾何”中蘊含轉化思想的內容較為豐富,如“多邊形的面積”“立體圖形的面積”“立體圖形的體積”[1]。在“圖形與幾何”教學中滲透轉化思想,可以使學生獲得解決數學問題的有效途徑。

一、深入研讀教材,挖掘轉化思想

數學教材是數學知識的載體,教師要深入研讀教材中的“圖形與幾何”內容,分析知識領域間的知識結構、作用,探尋具體知識背后的合適方法,挖掘轉化思想,夯實課堂教學基礎。

例如,圓的面積以長方形的面積為基礎。在學習圓的面積時,學生需要轉化已有的知識經驗,將未知面積公式的平面圖形轉化為已知面積公式的平面圖形。簡單地說,學生要平均分圓,拼成一個近似于長方形的圖形。接著,學生要對比圓和這個近似于長方形的圖形,發現二者之間的聯系,然后遷移已有認知,回想長方形的面積公式,列出算式并化簡,得出圓的面積公式。通過探尋知識背后的合適方法,教師挖掘出了轉化思想,引導學生體驗數學操作活動,經歷轉化過程,借此實現知識間的融會貫通,扎實掌握轉化思想與方法,發展幾何直觀素養,實現深度學習。

二、精選教學方法,融入轉化思想

“圖形與幾何”中的大部分內容具有抽象性,對于大部分小學生而言存在較大的理解難度。應用轉化思想,可以在一定程度上降低“圖形與幾何”內容的抽象性,助力學生直觀化、形象化、具體化地探究數學內容,建立深刻的認知[2]。

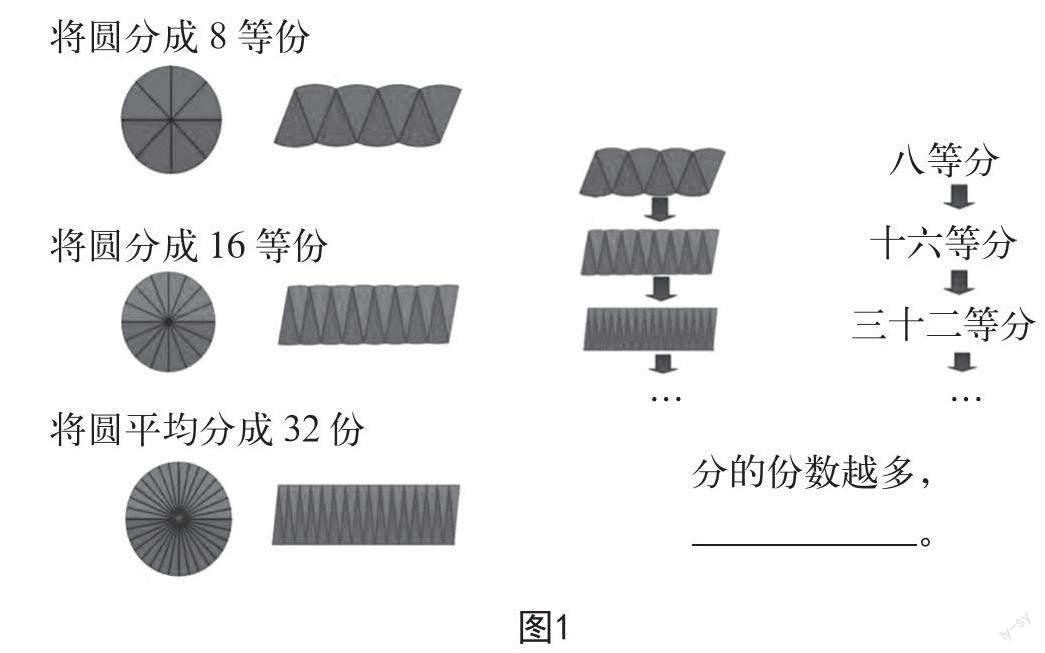

例如,“圓的面積”這節課的教學重點是讓學生將圓平均分為32份或64份,拼接、轉化為一個近似于長方形的圖形。將圓平均分為32份或64份,對于大部分學生而言有一定困難。針對此情況,在教學“圓的面積”之前,教師以轉化圓為近似于長方形的過程為重點,錄制微課,動態展現轉化過程。在課堂上,教師先引導學生回顧平行四邊形、三角形的面積推導過程,總結方法。大部分學生遷移已有認知,在腦海中浮現不同的推導過程,發現相似之處,總結出具體方法——經過剪切、拼接,將未知面積公式的圖形轉化為已知面積公式的圖形。之后,教師鼓勵學生發揮想象力,設想“可以將圓剪切、拼接為什么圖形?”學生發散思維,積極聯想,提出不同的猜想及操作方法。大部分學生提道:“可以將圓平均分成不同的份數,剪切、拼接,得出一個新圖形。”教師對學生進行贊賞,并借助電子白板播放微課。在觀看微課時,學生發現“隨著平均分的份數越多,拼出的圖形越來越像長方形”(如圖1)。

于是,教師鼓勵學生對比圓和近似長方形的圖形,分析、總結二者之間的關系。在此過程中,大部分學生遷移已有認知,對比圓的周長、半徑與近似長方形圖形的長、寬,直觀地發現二者之間的關系。無須教師引導,學生主動回想、書寫長方形的面積公式,并應用發現的關系,延展公式、簡化公式,得到圓的面積公式。教師依據學生的學習情況,總結具體方法和數學思想。之后,教師鼓勵學生設想其他方法,將圓轉化為其他熟悉的圖形,繼續探究圓的面積公式。

三、積極實踐操作,應用轉化思想

(一)在知識生成中應用轉化思想

學生探究知識的方式有很多,實踐操作是其中之一。實際上,實踐操作的過程正是學生親歷轉化的過程。在此過程中,學生會積極思考,遷移已有認知,透過數學現象發現結論,扎實掌握數學知識,獲取轉化思想,發展形象思維能力、歸納總結能力。

例如,在教學“圓的周長”時,教師先引導學生探究圓的周長的內涵。在探究后,大部分學生認識到“圍成圓的曲線的長是圓的周長”。基于此,教師鼓勵學生探究圓周長計算方法。在探究時,學生主動與其他小組成員交流。部分小組成員遷移已有認知,聯想有關方法并主動分享。如有的組員提出:“可以用繩子繞著圓套一圈,繩子的長度就是圓的周長。”在此提議下,小組成員動手操作,并測量繩子的長度,記錄數據。之后,小組成員觀察、比較繩子的長度和圓的直徑,發現繩子長度是圓的直徑的3倍多一點。面對如此發現,

小組成員繼續選擇不同大小的圓,使用繞繩法進行測量,獲得數據,認真計算。最后,小組成員綜合比較計算結果,得出結論:圓的周長是直徑的3倍多一些。

在實踐操作后,該小組毛遂自薦,展示操作過程和結果。其他小組在觀看、傾聽時,結合本組的實踐操作成果,提出其他方法。最終,全體學生依據操作結果,達成共識:圓的周長是直徑的3倍多一些。

在不知道圓的周長計算公式的情況下,學生動手操作,將未知的曲線(圓的周長)轉化為可以度量的線段,利用已有知識探究、得到新知識,實現了有意義建構,切實地拓展了學習深度。

(二)在解決問題中應用轉化思想

轉化思想是學生解決問題的“工具”。尤其,學生掌握轉化思想不是一件一蹴而就的事情,需要經過反復訓練。教師要依據學生的數學學習情況,組織問題解決活動,促使學生應用轉化思想解決數學問題,建構數學認知,內化轉化思想,增強深度學習效果。

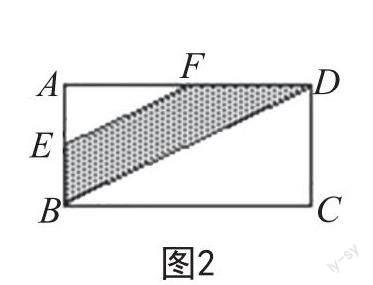

例如,在教學“多邊形的面積”后,教師組織問題解決活動——求復雜圖形的面積。在活動中,教師呈現題目:如圖2所示,ABCD是一個長方形,長12 cm,寬6 cm。E、F分別是AB、AD的中點。請問陰影部分的面積是多少?

教師鼓勵學生合作解決問題。在合作的過程中,大部分學生邊觀察圖像邊動腦,發揮空間想象能力,依據問題條件,梳理思路,繼而動手操作,解決問題。

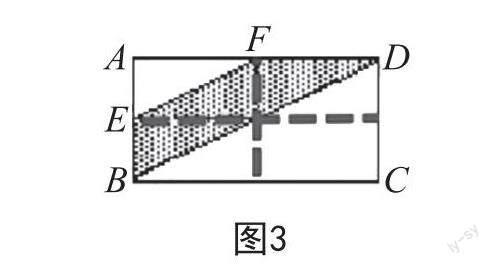

有小組代表提出:“從E點出發,向對邊作一條垂直線段;從F點出發,也向對邊作一條垂直線段,此時得到四個大小相同的小長方形。”依據小組代表的思路,教師操作電子白板,展示相關內容(如圖3)。

小組代表據此繼續介紹:“經過如此操作,陰影部分變成了三個大小相同的小三角形。”其他學生在傾聽時主動發問:“怎樣確定這三個小三角形大小一樣?”小組代表對照圖像,分析三個三角形的底和高的長度,給出“等底同高”的結論。接著,小組代表依據三角形的面積公式列出算式,得出所求陰影部分的面積。

在這個過程中,其他學生提出不同的看法。如“如此分割后,陰影部分是一個平行四邊形和一個直角三角形。平行四邊形的底是6 cm,高是3 cm,三角形的兩條直角邊分別是6 cm和3 cm,根據平行四邊形、三角形的面積公式,列出算式:6×3+6×3÷2=27 cm2。”

在問題解決的過程中,學生發揮空間想象能力,遷移已有數學認知,鞏固了所學知識,運用了轉化思想。教師把握時機,繼續呈現類似的問題,驅動學生繼續解決。通過不斷解決問題,學生扎實掌握了轉化思想,培養了空間觀念、幾何觀念和數學運算能力。

四、結束語

總之,有效滲透轉化思想,便于學生深度學習“圖形與幾何”的內容,建構知識體系,發展核心素養,增強學習效果。對此,在實施小學數學“圖形與幾何”教學時,教師可以依據“圖形與幾何”教學內容,挖掘轉化思想,選用適宜的方式,促使學生體驗知識生成活動和問題解決活動。在體驗活動時,學生會積極思維,遷移已有認知,想象、操作,掌握數學知識,建構知識體系,同時發展數學學科核心素養。

參考文獻

柏煜.探討小學高年級數學教學中轉化思想的滲透與運用[J].才智,2020(14):98.

陳兆勇.基于深度學習的小學數學圖形與幾何教學探析[J].福建教育學院學報,2020,21(3):77-78.

作者簡介:黎美薇(1981.5-),女,廣東廣州人,任教于廣州市海珠區實驗小學,一級教師,本科學歷,廣州市骨干教師,執教的課例曾兩次在“一師一優課,一課一名師”活動中被評為部級優課。