新媒體環境下富川瑤族蘆笙長鼓舞傳播策略研究

李晨曦 徐云

摘? 要:新媒體環境下信息技術和數字媒體技術的快速發展,使非遺傳播模式面臨升級與變革。因此,新媒體環境下非物質文化遺產應適應新的環境,并根據施拉姆大眾傳播模式的多要素分析,從傳播學的視角研究富川瑤族長鼓舞的傳播策略,以數字化形式充分展示富川瑤族長鼓舞,滿足當代用戶需求,提升非遺文化的溝通性,建立有效反饋機制。

關鍵詞:富川瑤族;蘆笙長鼓舞;施拉姆大眾傳播模式;新媒體

富川瑤族長鼓舞又名瑤族蘆笙長鼓舞,是中華民族優秀的文化遺產,2008年由國務院公布入選第二批國家級非物質文化遺產名錄。本文立足于新媒體傳播的環境,以施拉姆大眾傳播模式分析富川瑤族蘆笙長鼓舞傳播面臨的制約因素,繼而提出富川瑤族蘆笙長鼓舞在新媒體環境下的傳播策略,以期對對富川瑤族蘆笙長鼓舞的有效傳播有所助益。

一、富川瑤族蘆笙長鼓舞概述

廣西富川瑤族自治縣民間流傳的“蘆笙長鼓舞”,在中國瑤族長鼓舞系統中占有著重要的地位。“蘆笙長鼓舞”發源于中華民族傳統的祭祀文化,后在生產勞動中得到了發展,將日常生活與祭祀文化融合在一起,包含了民俗、舞蹈、音樂等多種民族傳統文化,這些傳統文化相互交織、滲透,形成了平地瑤獨具特色的長鼓舞文化。在日常生活方面,瑤族人民世代傳跳“蘆笙長鼓舞”的同時,完成了對生活技能的掌握,為其民族的繁衍生存提供保障。在精神文化方面,“蘆笙長鼓舞”傳說是為了替瑤族始祖盤王報仇,緬懷追念祖先而產生的,表達了瑤族人民對祖先的敬仰之情,頌揚了祖先不畏艱難的英雄氣概,展現了盤王及其子孫后代勤勞勇敢、自強不息、堅忍不拔的民族精神[1]。廣西富川平地瑤人,通過“蘆笙長鼓舞”這一特殊的藝術表現形式,使其民族文化得到展現和傳播,而“蘆笙長鼓舞”的世代傳承,也使其民族文化找到了世代傳承的有效載體[2]。當今世界經濟一體化的迅猛發展,人們的生活習慣被商品化和娛樂文化所影響,必然會破壞瑤族傳統的發展模式,從而使瑤族的長鼓舞的文化形態發生相應的改變。本文在新媒體的環境下,對“蘆笙長鼓舞”的傳播進行了探討。

二、新媒體環境下非遺文化傳播新格局

現代信息技術在新媒體時代得到了快速發展,利用電腦、智能設備、數字電視等數字設備,以及日益完善的因特網、移動互聯網等技術,作為提供資訊與服務的媒介。在新媒體時代,傳媒技術的變化使文化傳播和傳承路徑產生了巨大變革,沖破了時空界限,使得文化的資源開發與轉換更高效便捷,但同時也帶來了新的問題,對文化的創新轉化和多元化發展提出了新的要求。

(一)內容數字化融合傳播,資源共享

中國互聯網絡信息中心(CNNIC)于2023年3月2日發布了第51次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》。報告指出,截至2022年12月,我國網民規模已達10.67億,互聯網普及率達75.6%。報告顯示,在傳統領域應用線上化進程加快,短視頻內容不斷豐富,帶動用戶規模快速增長,同時與直播、教育、電商等行業相互融合,逐漸滲透至大眾生活的各個場景[3],當代人們獲取信息的主要渠道已經變為互聯網[4]。目前,數字技術運用計算機編碼技術,把藝術類非物質文化遺產的靜態資源,通過各種數字技術“活化”,運用紀錄片、非遺文化直播、VR視頻等多種形式,全面展示非遺文化的發展,并建立了海量的非物質文化資料及相關網站,實現資源共享。例如天貓國潮與支付寶、螞蟻鏈聯手打造的“中國非遺煥新夜”(如圖1),將中國的非物質文化遺產融入到“元宇宙”中。據悉,此次推出的10套“非遺”新作,將傳統技藝與當代風格完美地融合在一起,呈現出一種獨特的藝術特色(如圖2)。

(二)傳播過程增強交互,擴大認知

新媒體環境驅動文化傳播形態和傳受關系發生變革,新媒體的傳播形式已由單向傳遞轉變為多維度互動,能夠最大限度拓寬傳播者與受傳者多層次情感互動。文化傳播過程中運用新媒體技術,觀者、參與者、傳播內容主體建立起新的鏈接,通過點贊、評論、分享、私信等互動行為,增強交互性,文化傳播在互動中產生。新媒體環境下的互動是建立在新媒介的基礎上,互動使受眾和媒體間建立起良好的連接,由單一的傳播轉變成雙向循環傳播,從而產生一種“共情”效應,實現了真正意義上的情感共鳴。

非物質文化遺產的發掘和保護工程中已經成熟運用交互式傳播模式,比如i-Treasures項目,該項目已研發出一套教學游戲程序,通過游戲模擬的3D環境和虛擬角色讓學習對象投入其中,其內容包含四大非遺領域,如唱歌、舞蹈、傳統手工藝、現代音樂。學習者可以通過觀看和模仿專業人士的表演,學習基本的知識,并且通過各種傳感器實時捕捉、分析和評估,同時以視覺回饋形式向學習者展示[5]。此類交互傳播模式通過與用戶之間進行實時溝通,讓用戶在參與中獲得快樂,同時也能提高自身創作水平,從而達到高質量互動,增強情感和交流。

(三)多主體價值共創,雙向賦能

新媒體環境催生了全新的文化傳播機制,隨著大眾文化自信的提升,國內影視與游戲行對非遺文化的關注度不斷增加,各大平臺都在嘗試將非物質文化遺產融入到故事創作中。如《知否知否應是綠肥紅瘦》中呈現的打馬球、建盞等非遺文化;《狐妖小紅娘》中融入了蘇繡、絨花、吳羅制造技藝和夏布制造技藝等優秀傳統文化 ;游戲《陰陽師》在新式神SP心狩鬼女紅葉上線之際,聯手東昌葉雕傳承人吳金芝老師共同創作非遺葉雕作品,并首度以葉雕的形式展現新式神劇情繪卷(如圖3)。以上影視、游戲與非遺的合作,將非遺技藝與劇情內容深度融合,以當代人感興趣的形式傳播非遺文化,既使非遺以更好的方式走向大眾,也提高了公眾對傳播載體的關注度。

三、基于施拉姆大眾傳播模式的

富川瑤族蘆笙長鼓舞傳播制約因素分析

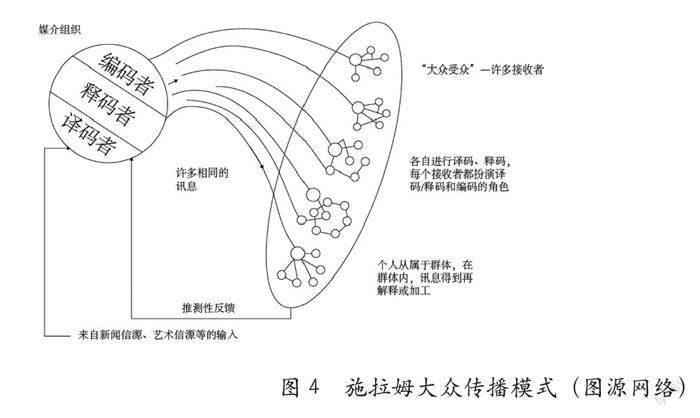

威爾伯·施拉姆是傳播學著名研究學者,在《傳播是怎樣運行的》的一文中,施拉姆提出了大眾傳播模式(如圖4),其中包括媒介組織、大眾受眾、傳播的信息、與傳播主體相連的信源、反饋五個要素[6]。新媒體環境下,通過“施拉姆大眾傳播模式”分析富川瑤族蘆笙長鼓舞的傳播中的制約因素,并提出相關策略,有利于非遺文化的有效傳播,提升其傳播廣度與深度。

此模式以媒介組織為主要部分,鏈接編碼者、譯碼者和釋碼者,該組織可以從接收者處獲得推測性反饋,這個模式充分體現了社會傳播過程中的相互連接性與交織性的特點。媒介組織與接收者是構成傳播過程的兩個主要部分,這兩個部分之間進行著雙向循環的傳達與反饋。作為傳播者的媒介組織與各類信息源相連接,通過大量整合的信息內容與作為傳播對象的大眾受眾相連。

(一)媒介組織(傳播主體)——媒介分析

富川瑤族長鼓舞傳播目前主要是非遺傳承人和特殊節日下的自然傳播方式,其中新媒體技術并沒有對長鼓舞的保護產生明顯的作用。傳播鏈相對保守和封閉,參與人數少,傳播范圍小且力度弱[7]。當地媒體傳播缺乏職能定位與統籌思維,新聞傳播中存在著大量的同質化報道。在傳播渠道上,地方傳媒沒有在各大互聯網平臺上發布蘆笙長鼓舞有關內容,抖音、微博、小紅書等短視頻平臺尚無相關數據,網絡直播、H5、小程序等交互平臺也很難看到相關內容;傳播主體各自分散,資源缺乏統一整合的策略機制,沒有設立行業的監督管理部門,傳播主體力量異常分散 。所有這些,對于富川瑤族長鼓舞文化的傳播是不利的。

(二)大眾受眾(接收者)——用戶分析

瑤族蘆笙長鼓舞的受眾作為信息接收者,擁有不同的文化背景、價值觀念、閱讀習慣、媒介使用偏好,因此,傳播效果也會產生不同的結果,主要體現在受眾的媒介使用偏好和認知差異上。在賀州城事其官方公眾號平臺以及賀州市文旅局視頻號上的內容過于單一,且少有評論內容,這表明該媒體發布的內容對大眾來說缺乏新意。一方面,不同文化背景、價值觀、閱讀習慣的大眾有不同的媒介使用偏好和內容偏好模式;另一方面,大部分公眾對于富川瑤族長鼓舞沒有清晰的認知,對此類非遺文化缺乏認同,同時在文化背景、經濟基礎與媒介適應基礎方面具有明顯的差異,使得公眾的需求和建議無法有效表達。

(三)傳播的信息——內容分析

富川瑤族蘆笙長鼓舞屬于傳統表演類的非物質文化遺產,此類文化遺產具有瞬時性,文字和圖片以及實物收藏都不能對其進行全面的呈現。我們了解到富川瑤族長鼓舞主要以圖片、視頻記錄和當地媒體報道為主,在新媒體傳播中內容形式單一,缺乏舞蹈表演類的特色,非遺文化與新媒體結合較生硬,媒介形象模糊。目前,媒體傳播的富川瑤族長鼓舞在大眾眼中接收到的信息是“傳統文化”“舞蹈”“神秘”等,在傳播過程中缺乏系統的視聽體驗,無法構建完整的媒介形象,沒有將長鼓舞文化的價值內涵、展示風格和轉化方式與新媒體環境交融互通,導致公眾缺乏對傳播內容的準確認知。

(四)信息源——控制分析

信息源是傳播活動的起點,在傳播過程中承擔資源整合的作用。蘆笙長鼓舞本就是歷史上瑤人的生活實踐與節日習俗,長鼓舞的傳承實踐一直是以身口相傳的方式進行的,傳承人只是一般的文化參與者。目前與其相關內容的傳播多停留在線下,相關信息未能及時有效地輸出到各大媒體平臺,此類傳承實踐仍屬于內斂式靜態傳承。富川瑤族長鼓舞信息源的主體是當地非遺文化機構和當地政府部門,此類機構與部門在一定程度上對新媒體社交平臺上的大量用戶群體和傳播優勢缺乏準確認知,導致在各社交媒體平臺官方賬號的開通和運營方面上有所滯后,在運營社交媒體時心態保守,內容單一,缺乏創新意識[8]。

(五)反饋——反饋分析

反饋主要是傳播者與接收者在信息傳播中產生的反饋,通過反饋這一環節實現傳播者與接收者之間的信息互動。現有的社交媒體平臺均有點贊、評論、轉發等動能,受眾可以通過此類功能進行互動反饋。蘆笙長鼓舞需要在“盤王節”這一系列宗教祭祀活動來進行傳播,這類型的傳播方式中必須有特殊的時間和特定的地點來表達。相關的內容傳播仍以電視臺、報紙等傳統媒體為主,以及富川游客的人際傳播,這種媒體傳播渠道主要集中在富川本地電視臺和地區報紙,當地媒體對長鼓舞的報道傳播受限。對此有興趣的人能獲取的信息比較匱乏,傳播鏈受時間和空間限制。以上傳播方式在當地受眾很廣,但缺少反饋環節,仍是單向傳播模式,媒體沒有實時關注傳播信息以及受眾反饋的動態變化。

四、新媒體環境下富川瑤族蘆笙長鼓舞傳播策略

(一)構建跨界體系,拓展傳播矩陣

隨著新媒體技術和傳播媒介的發展,大眾受眾的閱讀方式也發生了變化,即由靜態的文字圖片信息變成了動態的視頻。現代文化傳播中的商業屬性和娛樂化傾向增強,傳播富川瑤族蘆笙長鼓舞,不僅要尊重當下受眾的需求特點,還要尊重蘆笙長鼓舞的文化內涵。富川瑤族蘆笙長鼓舞在傳播上可以引進現代化社交運營團隊進行獨立運營推廣,基于蘆笙長鼓舞的舞蹈技藝和地域特色,挖掘傳承人的特點進行社交賬號建立,策劃優質數字化內容、尋找平臺跨界合作。

游戲產業擁有著廣泛且多層次的用戶群體,非遺與游戲的聯動將更有機會抓住這些用戶,同時,游戲產品的開發也要基于主體的文化內涵。蘆笙長鼓舞本身包含豐富的文化內涵,比如神話故事、戰爭生活等。因此,可以將蘆笙長鼓舞這一IP搬到游戲內,將瑤族長鼓舞經典的人物形象和表演道具在游戲中還原。游戲IP的跨界聯動將為蘆笙長鼓舞傳播帶來更多新的發展思路。

(二)依托SoLoMo模式,定位多元受眾

SoLoMo模式,指的是“社交(Social)+本地化(Local)+移動(Mobile)”的模式,這種模式通過社交媒體、現代移動設備與大眾建立了更密切的聯系。新媒體環境下,各種社會活動割裂了大眾的時間,從而產生了許多碎片化時間,便攜的移動設備和多功能應用軟件恰好適應這種特點[9]。因此,蘆笙長鼓舞傳播應最大化利用移動設備的便攜性與社交平臺的普及性,以適應新媒體環境下的傳播形態,建立在線瀏覽系統與相關社交平臺賬號,利用數據庫生成用戶畫像,并根據用戶的整體特征與行為習慣,制定出與其相匹配的傳播方案,推動蘆笙長鼓舞數字化發展,促進蘆笙長鼓舞的傳播與普及,使新媒體向著更加有益于民族文化傳承的方向發展。

(三)適應媒體環境,優化傳播內容

在新媒體環境下,對于富川瑤族蘆笙長鼓舞此類舞蹈類非遺來說,單一的固態保護措施,使其文化內涵并不能得到充分的呈現和傳播,只能在一定程度上減緩非遺自然消亡的時間,而真正有效的保護是推動其順應時代發展。發展的主要任務就是建立富川瑤族蘆笙長鼓舞的媒介形象,適應新媒體的發展環境,提高該非遺項目在當代群眾中的認知度,增強全社會的共同保護意識。蘆笙長鼓舞有歷史、故事傳說、舞蹈等多樣的文化內涵,可以進行全面整合,創造出長鼓舞文化傳播的新形式和內容。由于 IP“人格化”的符號機制與新媒體環境的傳播生態相適應,如今的人們更加重視文化、情感消費,富川非物質文化遺產要把握這一契機,借助網絡、新媒體等手段,把“長鼓舞”文化符號轉變為大眾喜聞樂見的文化,創建獨特的媒介形象,迎合大眾主流熱點。在此基礎上,我們提出了開發策略建議,并對蘆笙長鼓舞舞者形態、舞蹈功能及使用文化價值等方面進行了調研與設計實踐。富川瑤族蘆笙長鼓舞具有鮮明的個性和強烈的辨識度,能夠提取其形象特征和文化內涵,用于文化IP的創新性研究和開發,形成具有辨識度的媒介形象。將傳統民間舞蹈藝術引入到現代文化生活中,不僅是對民族優秀文化的傳承和弘揚,也有利于推動地方經濟發展,提升民眾生活品質。

(四)轉變傳承觀念,主動融入推廣

文化傳承是傳承人的使命,傳承人應具有高度的文化自覺,文化創新意識,借助各種媒介和渠道,積極探尋擴散式外向動態傳承模式,為非遺尋找更廣闊的生存空間。例如引領當地非遺傳播機構進行宣傳活動,為政府等宣傳部門提供宣傳支持,在各大線上平臺發布優質內容,主動尋找與不同類型媒介的合作機會。同時,文化資源整合再創造的過程是嚴謹的,當地需要具有非遺專業知識背景的媒體工作者作為非遺傳播主體的非遺傳承人。從事非遺領域的專家、學者和非遺館的運營人員,應對當地新媒體多提供一些高質量的建議。

(五)完善交互機制,及時獲取反饋信息

非遺傳播是一個開放式的信息傳播過程,傳播過程中必須對公眾的反饋實時關注,并通過這些反饋,幫助傳播主體了解受眾的接受程度和傳播效果,為后續的傳播策略改進和調整提供有效參考。富川瑤族長鼓舞的傳播過程實質上是非遺文化的普及過程,因此,在傳播過程中,直播互動環節、線上共創、網絡留言、調查問卷、小程序等方面需要完善交互機制,進而拓展對反饋信息有效的收集渠道,且保持信息反饋的及時和暢通,形成雙向傳播模式,使相關媒體平臺能夠了解傳播情況,及時對富川瑤族長鼓舞的傳播內容、形式等做出相應調整。

五、結語

新媒體環境為富川瑤族蘆笙長鼓舞提供了新的傳播形式,為非遺文化注入了新的活力,有助于富川瑤族長鼓舞的傳承和發展,有效提升了其在現代社會中的文化價值[10]。我們應以施拉姆大眾傳播模式分析富川瑤族長鼓舞傳播中的五個要素,準確把握傳播中出現的問題,并做出針對性的策略,推進其在新媒體環境下的有效傳播。

參考文獻:

[1]楊秀芝.瑤族長鼓舞的文化特征與當代意義[J].西南民族大學學報(人文社會科學版),2018(8):30-35.

[2]蒙妍.富川瑤族“蘆笙長鼓舞”的文化探究[J].前沿,2010(12):198-200.

[3]中國互聯網絡信息中心.CNNIC發布第51次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》[EB/OL].[2023-03-02].https://www.cnnic.cn/n4/2023/0303/c88-10757.html

[4]盧青,王雨.新媒體環境下非遺鈞瓷文化傳播策略研究[J].新聞愛好者,2020(9):61-64.

[5]姚靜,加小雙,張晨文.非物質文化遺產的娛教化保護與傳承—i-Treasures項目的經驗與啟示[J].山西檔案,2020(6):52-57.

[6]許靜.傳播學概論[M].北京:北京交通大學出版社,2013:16.

[7]呂揚.非遺視角下瑤族長鼓舞的傳承及發展研究[J].藝術評鑒,2018(20):91-92.

[8]魏歌,謝海洋.基于施拉姆大眾傳播模式的檔案展覽優化策略研究[J].北京檔案,2019(10):13-17.

[9]羅寶勇,吳一諾.基于5W傳播模式的檔案文創產品社交媒體推廣策略研究[J].北京檔案,2020(1):15-19.

[10]李葉,張麗莉.數字化背景下《九歌圖》的傳播策略研究[J].湖南包裝,2022(1):90-92.

作者簡介:

李晨曦,桂林理工大學藝術學院碩士研究生。

徐云,碩士,桂林理工大學藝術學院教授。