基于任務驅動的初中生物跨學科學習

摘 要:實施任務驅動下的生物跨學科學習,有利于學生調動主觀能動性,綜合運用多學科的知識與方法,自主發現問題、解決問題,是培育學生生物學科核心素養的重要方式之一。文章以“呼吸運動”一課為例,探討在初中生物課堂教學中如何設計與實施基于任務驅動的跨學科學習。

關鍵詞:初中生物;任務驅動;跨學科

作者簡介:張翀(1975—),女,江蘇省蘇州市立達中學校。

隨著科學事業快速發展,學科整合因有助于培養學生解決實際問題的能力與創新精神而日益受到人們重視,跨學科學習和實踐成為新課改中的重要內容。跨學科的課程學習以解決某一真實情境中的問題為主題,圍繞其進行課程目標設定以及課程內容的組織與安排,引導學生在解決難題的過程中綜合運用多個學科的理論知識與方法技能,加強科學知識與實踐間的聯系,培養學生問題解決能力、元認知能力與團隊協作能力[1]。生物教師應以生物學科為載體,適當進行跨學科教學,促進學生從多學科角度來學習和理解生物知識。因此,本文嘗試在“呼吸運動”一課中采用“以任務為主線,學生為中心,教師為引領”的任務驅動教學模式,在課堂中指導學生進行跨學科學習,以促進學生綜合能力和核心素養的提升。

一、跨學科學習設計思路

(一)課標與教材分析

“呼吸運動”是蘇科版生物七年級上冊第7章第2節“人體的呼吸”第2課時,本節課的知識內容屬于《義務教育生物學課程標準(2022年版)》課程內容中的第5個學習主題“人體生理與健康”中的“概念5:人體的結構與功能相適應,各系統協調統一,共同完成復雜的生命活動”的次位概念“5.3.2呼吸運動可以實現肺與外界的氣體交換”,有一定的抽象性。教材試圖通過展示呼吸時胸廓起伏的現象、胸廓容積大小變化與氣體進出關系的模擬實驗與人體呼吸運動示意圖,指導學生理解相關知識。

(二)學情分析

當前,我國初中物理課程一般從初中二年級開始開設,所以初一學生多對氣體壓強這一概念缺乏系統性學習,難以通過模型或動畫的展示理解“肋間肌和膈肌的變化與胸廓容積變化有關”這部分內容。這也使得關于“胸廓變化與呼吸的關系”以及“胸廓變化引起氣體進出的原因”的教學有一定難度。

(三)教學方法

為了使學生更好地掌握這部分生物學知識,生物教師可以開展跨學科學習指導,在教學中做好相關知識的滲透,讓學生能運用相關物理學知識理解呼吸運動這一重要的生物學概念。要完成這一教學目標,任務驅動教學法是一種非常好的教學模式。在任務驅動教學中,任務設計與教學內容之間存在緊密聯系,學生能根據任務進行自主探索,進而掌握對應的知識與技能。教師在教學中需要設置不同類型的具有目標性的任務,促使學生在任務的驅動下整合學習資源,明確自己在學習過程中需要掌握的解決問題的方法[2]。在“呼吸運動”一課中,教師可以借助任務驅動,設計一系列任務串,層層遞進地幫助學生在活動體驗與探究中通過模型建構來分析、推理并歸納呼吸運動的過程,從而有效獲取知識。

二、跨學科學習目標以及重難點

根據以上設計思路,結合生物和物理的學科特點,融合兩學科的學科核心素養和教學目標,本節課的學生學習目標設計如下:1.說明呼吸運動可以實現肺與外界的氣體交換;2.運用分析、建模等方法探究胸廓變化與呼吸肌的關系;3.通過實驗體驗大氣壓的存在;4.利用物理學知識解釋呼吸運動的原理;5.認同體育鍛煉對呼吸系統有多重益處。

本節課的重點是理解胸廓變化與呼吸肌的關系,以及利用物理學知識解釋呼吸運動的原理。難點是如何通過建構物理模型表達出胸廓容積大小變化與氣體進出的關系。

三、教學策略與學習過程

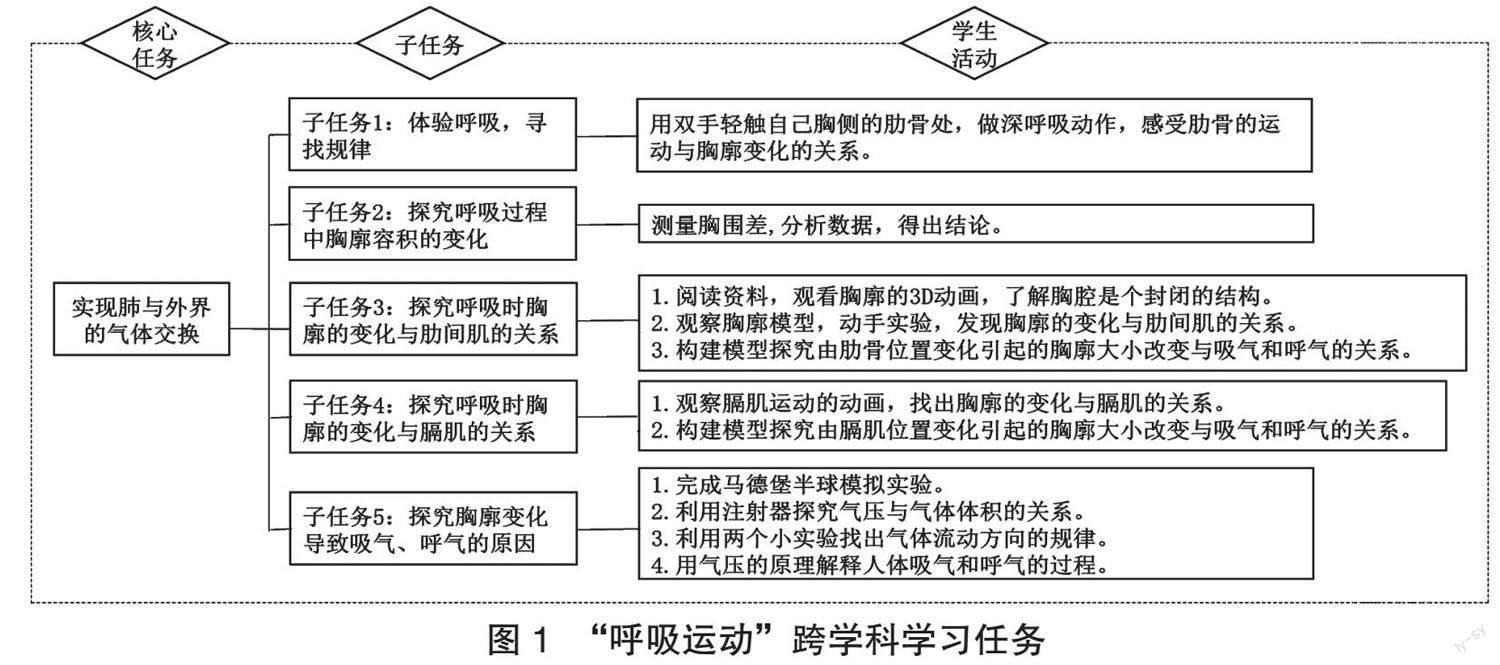

為達成以上學習目標,筆者設計了一個核心任務,然后將其拆分成系列子任務,引導學生進行探究性綜合活動,通過數據測量、資料分析、模型動畫演示、小實驗、模型建構等方法將生物知識和物理知識融合起來,最后綜合運用這兩個學科的知識解決核心任務。具體如圖1所示。

(一)情境引入,確定核心任務

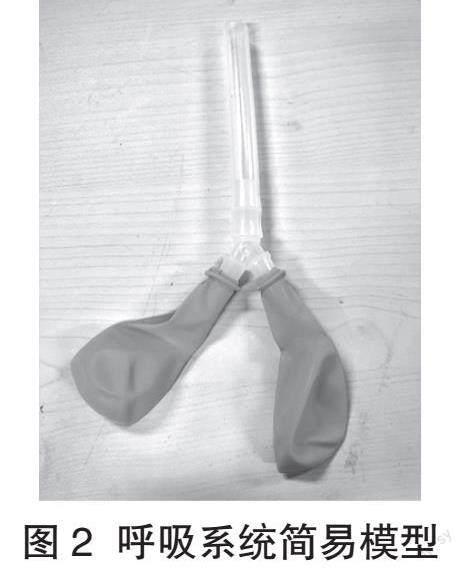

播放視頻“嬰兒出生時的第一聲啼哭”,引導學生明確人體呼吸是依靠呼吸系統完成的。出示呼吸系統簡易模型(圖2),請學生說出模型各部分分別模擬的是什么呼吸器官,然后提出核心問題:“外界氣體是如何通過呼吸道進入肺部的?又是如何排出的?”各小組研究模型,寫出自己的推測,接著派代表進行交流,確定本節課核心任務為“實現肺與外界的氣體交換”。

(二)子任務1:體驗呼吸,尋找規律

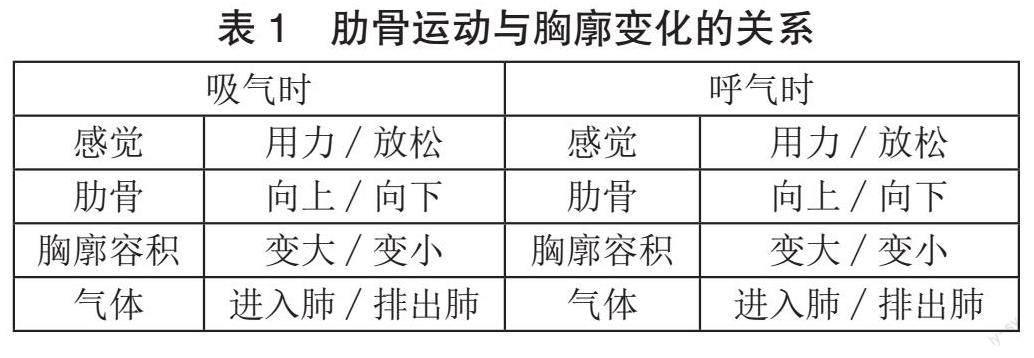

請學生用雙手輕觸自己胸側的肋骨處,做深呼吸動作,感受肋骨運動與胸廓變化的關系。然后完成表1,在自己認為正確的體驗感覺上打鉤。

各小組交流感受:吸氣時,肋骨向上、向外運動,胸廓擴大,氣體進入肺;呼氣時,肋骨向下、向內運動,胸廓縮小,氣體排出肺。

設計意圖:學生通過感受呼吸,體會吸氣和呼氣時肌肉的收縮(用力)和舒張(放松)、肋骨位置的改變和胸廓容積的變化,為后面的學習做好鋪墊,并嘗試探索生命活動規律。

(三)子任務2:探究呼吸過程中胸廓容積的變化

教師指導學生相互測量吸氣和呼氣時的胸圍差,填寫表2。

學生分析實驗數據,交流實驗結果,發現吸氣時的胸圍大于呼氣時的胸圍。最后得出實驗結論:吸氣時胸廓容積變大,呼氣時胸廓容積變小。

設計意圖:學生通過測量數據進一步確定呼吸過程中胸廓容積的變化,并嘗試用數字表格來描述生命現象的特征及內在聯系。

(四)子任務3:探究呼吸時胸廓的變化與肋間肌的關系

【活動1】學生閱讀資料,觀看關于胸廓的3D動畫,了解胸廓是由胸骨、肋骨和胸椎等結構組成的。肋骨間有肋間肌,胸廓底部有膈肌,肋間肌和膈肌一起將胸廓圍成一個完全封閉的胸腔,肺就是位于這樣的胸腔中。用力就是肌肉收縮,肌肉纖維縮短;放松就是肌肉舒張,肌肉纖維恢復。

【活動2】教師指導學生觀察胸廓模型(圖3),通過動手實驗,發現肋間肌舒張時,肋骨下降,胸廓容積變小;肋間肌收縮時,肋骨上升,胸廓容積變大。

【活動3】教師介紹模型制作技巧,請每個小組制作一個模型,探究由肋骨位置變化引起的胸廓大小改變與吸氣和呼氣之間的關系。學生通過討論和實踐完成模型(圖4)并交流展示,得出結論:胸廓容積變大時,氣體進入肺;胸廓容積變小時,氣體排出肺。

設計意圖:通過活動1讓學生了解肋間肌和膈肌的位置、肌肉收縮和舒張時肌纖維長短的變化以及胸腔是個完全封閉的空間等知識。這是后期學習的重要知識基礎,學生如果沒有這些基礎是很難理解后面的知識并完成建模活動的。活動2用直觀模型讓學生觀察肋間肌的收縮或舒張會使肋骨上升或下降,進而導致胸廓擴張或縮小,有利于學生完成目標任務。活動3是進階學習,要求學生能在已有知識的基礎上構建物理模型,解決核心任務。在前兩個活動中,學生通過觀察現象獲得新信息,進而在活動3中整合新舊信息,構建模型雛形,并通過與同伴的討論交流,進行模型效化與修正,最終完成模型建構,用模型解決情境問題。

(五)子任務4:探究呼吸時胸廓的變化與膈肌的關系

【活動1】學生觀察膈肌運動的動畫,找出胸廓的變化與膈肌位置、膈肌收縮狀態的關系,通過小組討論得出結論:胸廓的擴張/縮小與膈肌的收縮/舒張有關,膈肌收縮時,膈位置下降,胸廓容積變大;膈肌舒張時,膈位置上升,胸廓容積變小。

【活動2】每個小組制作一個模型,探究由膈位置變化引起的胸廓大小改變與吸氣及呼氣之間的關系。學生通過討論和實踐完成模型(圖5)并交流展示,得出結論:胸廓容積變大時,氣體進入肺;胸廓容積變小時,氣體排出肺。

設計意圖:與任務3的思路相似,任務4也是讓學生先通過學習獲得新信息,再經由小組協作建構模型,最后通過模型應用來解決本課的核心任務。因為學生在任務3中已進行過建模實踐,所以學生完成任務4的速度與質量相較于之前有較大提升。

(六)子任務5:探究胸廓的變化與吸氣、呼氣之間的關系

【活動1】完成馬德堡半球模擬實驗。

學生閱讀資料,了解什么是馬德堡半球實驗。各組利用兩個吸盤完成模擬實驗,并解釋實驗現象,從而引入大氣壓強這個物理學概念。教師演示塑料瓶裝入熱水后會癟掉的實驗,請學生分析實驗原理。

【活動2】探究氣壓與氣體體積的關系。

學生將注射器的活塞放在針筒中央位置,用蓋子堵住針孔,用力推活塞或拉活塞,然后放開推、拉活塞的手,觀察活塞的運動方向。小組交流,分析產生這一現象的原因,最后得出“容器的容積變小,氣體壓力變大;容器的容積變大,氣體壓力變小”的結論。

【活動3】氣體流動的方向。

教師布置兩個任務:1.如何輕松地將兩個吸住的吸盤拉開?2.如何讓氣體進入癟掉的塑料瓶中?學生動手實驗,找出解決方法。小組派代表介紹完成任務的思路,總結出氣體的流動方向是從高氣壓流向低氣壓。

【活動4】用氣壓原理解釋人體吸氣和呼氣的過程。

小組討論交流,共同完成學案(圖6)。教師提出呼吸運動這個生物學概念。

設計意圖:通過活動1、2、3,讓學生初步掌握氣體壓強這一物理學知識,再利用生物和物理兩個學科的知識進行歸納與推理,最終解決核心問題,完成概念學習。

(七)學以致用

請學生運用本節課學到的知識談談適量體育鍛煉對人體呼吸系統的好處,各小組討論后派出代表進行交流。

設計意圖:學習知識是為了更好地解決生活中的問題。在結束本節課的學習后,學生應形成相應的健康意識,關注身體內外因素對健康的影響,形成健康生活的態度和行為習慣。

四、課后反思

“呼吸運動可以實現肺與外界的氣體交換”這一較為抽象的知識內容一直是初中生物教學的難點之一,本文的跨學科教學實踐通過在生物課堂上引入物理學知識,有效地解決了這個難題,讓學生不僅“知其然”,還能“知其所以然”。物理和生物同屬自然科學范疇,它們的學習方法和學科核心素養有共通性,在任務驅動下開展跨學科學習,既增強了學科學習間的協同性,又能激發學生的好奇心和學習興趣,深化學生對生物學基礎知識的理解。

但教師在進行跨學科教學時要注意把握主次、適量適度、循序漸進。無論與哪個學科的知識進行整合,生物學科教學最終都要回歸本質,不僅要“跨出去”,更要“收得回”[3]。此外,跨學科教學對教師要求較高,教師要想在教學中有所突破,必須不斷學習,注重跨學科間的教研活動,以提升自己各方面的素養,保障教學質量。

[參考文獻]

義務教育生物學課程標準(2022年版)解讀[M].北京:北京師范大學出版社,2022:120-121.

林凡.任務驅動教學法在中學生物教學中的運用[J].國家通用語言文字教學與研究,2022(4):72-74.

沈慧艷,曹芳,程雪梅.初中生物教學中跨學科知識的整合應用[J].中學教學參考,2021(8):84-85.