鄂倫春族非物質文化遺產保護與發展研究

施丁琪 馬晶梅 胡婧怡

摘? ?要:非物質文化遺產是我國優秀傳統文化的重要內容,各級政府日益重視非物質文化遺產的保護和發展。以黑龍江省鄂倫春族為研究對象,分析鄂倫春族民間舞蹈、傳統音樂、傳統工藝美術和民俗文化遺產四大鄂倫春族非遺類目的發展現狀及存在問題,提出鄂倫春族非遺文化保護的優化對策,以進一步推動鄂倫春族文化傳承和創新,促進黑龍江省文化產業的發展,同時也為其他少數民族的非遺保護與發展提供參考和借鑒。

關鍵詞:鄂倫春族;非物質文化遺產;非遺保護

中圖分類號:G112;C95? ? ? ? ? 文獻標志碼:A? 文章編號:1673-291X(2023)18-0047-03

引言

黑龍江流域擁有獨特的地理位置和豐富的自然資源,孕育了各具特色的民族文化。作為繁衍生息黑龍江省的“四小”民族之一的鄂倫春族,意為“使用馴鹿的人們”,體現出其生活與游獵文化息息相關。鄂倫春族擁有自己的語言,但是沒有民族文字,其非物質文化遺產是通過口口相傳持續傳承的。鄂倫春族非物質文化遺產是我國民族文化寶庫中的一顆明珠,蘊含著豐富的歷史資源、文化資源、審美藝術資源、經濟資源,記載著本族歷史變遷,折射出不同時期的物質和精神文化的歷史價值,在白山黑水環境下和人民勞動實踐中孕育出獨具魅力的文化價值,結合東北原始森林獨特的龍江地域文化、游獵民族特色、傳統民俗元素創造出獨具特色的審美藝術價值。鄂倫春民族聚居地建設各具特色的風情園和展覽館所帶來的經濟價值,對于人類的生存與發展具有獨特的價值與意義。然而,在現代文化和生活方式的強烈沖擊之下,許多鄂倫春族非物質文化遺產面臨著衰退甚至消亡的境遇。因此,將民族文化元素與鄂倫春族非遺文創產品有機融合,與時俱進地優化鄂倫春族非遺保護形式,對于加強鄂倫春族非遺保護和發展,激發少數民族非遺產業活力具有重要意義。

一、鄂倫春族非遺概況

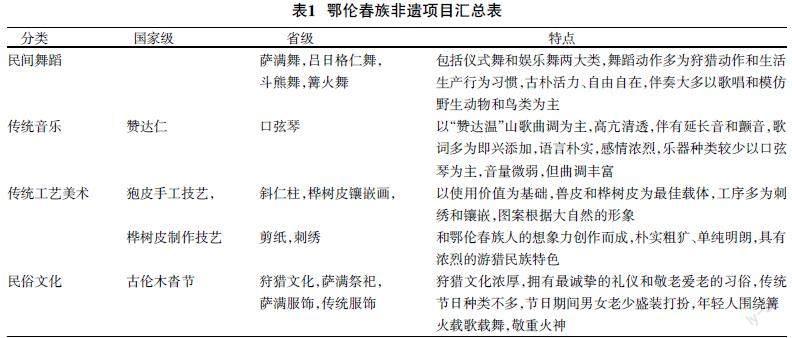

鄂倫春族非遺文化具有濃烈的民族和地域特色,主要包括民間舞蹈、傳統音樂、傳統工藝美術和民俗文化遺產[1]。其中有國家級非遺項目6項,黑龍江省省級非遺項目3項。

(一)民間舞蹈藝術遺產

“薩滿”是一種原始的宗教形式。傳統鄂倫春族人信奉薩滿教,認為薩滿是神的使者和人神之間溝通的橋梁,通過祈禱神靈能給族人帶來好運。20世紀70年代,鄂倫春族的文藝愛好者在薩滿跳神和祭祀活動傳統形式的基礎上,繼承跳神的舞蹈動作和曲調旋律的內容,結合“空中畫圈”“三拍跺步”“碎步原地轉”“原地雙跳步”“移動雙跳步”等動作設計成為現今手持神鼓和鼓槌的薩滿舞。目前薩滿舞已成為鄂倫春族舉行盛大節日和活動的主流歌舞形式。薩滿服飾包括神帽、披肩、神衣和神裙等,并經常通過佩戴鹿角或鹿皮制品表示對鹿的崇敬之意,既是祭神驅鬼、消災治病、祈求豐收的特別儀式,也是表達鄂倫春族對美好生活的向往。

(二)傳統音樂藝術遺產

“贊達仁”屬于鄂倫春族的“民歌”,是鄂倫春族歌唱藝術的主要表現形式,也是鄂倫春族游獵生活的真實寫照。贊達仁大多是即興填詞,演唱方式有對唱、重唱、獨唱、合唱等,常用“那依耶”“希那耶”“鄂乎蘭”“德乎蘭”等襯詞。贊達仁的代表作品有《別喝醉了》《打獵送行》《祝酒歌》等。通過代代傳唱的形式打破地域的限制,讓全國各地的人都感受到鄂倫春族人的熱情好客和風俗習慣,同時也保留著鄂倫春族人對本民族歷史的記憶,增強民族的認同感和凝聚力。

(三)傳統工藝美術遺產

鄂倫春族人世代以狩獵為生,以獸肉為食、獸皮為衣,在此過程中創造了極具民族和地域特色的狍皮手工技藝。其工藝流程包括獸皮采集、槌搓筋線、凃肝脫脂、鞣搓梳皮、朽木染色、平板貼邊、剪皮花、鏤空鑲嵌等。通過鞣制使狍皮變得柔軟耐用,然后將狍、鹿、犴筋晾干用木錘砸成纖維,用以搓線縫紉。季節不同狍皮的制作方法和選料也不同:冬季使用毛長皮厚、保暖性強的狍皮,鄂倫春語稱作“蘇恩”;夏季使用皮薄、毛短的紅杠子皮或刮掉毛的狍皮,鄂倫春語稱作“古拉米”;春秋則使用短狍皮,鄂倫春語稱作“卡熱莫納”。總之,狍皮手工技藝是鄂倫春民族充分利用自身創造的獸皮文化來抵御寒冷、保護自己、適應環境、積極生存的創舉,是鄂倫春族狩獵文化的傳播載體。

(四)民俗文化遺產

“古倫木沓”為鄂倫春語,意為祭祀火神。古倫木沓節由祭祀火神的儀式演變而來。古倫木沓節活動習慣在每年的春季舉行,節日期間,活動內容豐富多彩。每到年節或吉日,人們帶著好酒好肉及帳篷等物,舉家騎馬到預定地點參加活動,夜間家家戶戶都要在篝火周圍請薩滿跳舞,祭神祭祖以求平安;白天則舉行賽馬、射箭、射擊、摔跤及唱歌、跳舞、講故事、下棋、玩木牌等文體活動;飯前還要向火塘灑酒拋肉,以示供奉。長此以往,形成了一種世代傳承的民間習俗。然而,由于歷史原因,古倫木沓節有很長時間停止活動,近幾年雖然有群眾自發性地加以恢復,但活動的方式和內容已發生了很大變化。

二、鄂倫春族非遺保護與發展存在的問題

(一)現代化對鄂倫春族非遺發展沖擊強烈

近幾十年,由于城鎮化的發展、現代文明的強烈沖擊,以及商品經濟的發展,嚴重影響到鄂倫春族非遺文化的保護與發展。現代城鎮化改變了原有生態環境,導致鄂倫春族文化自身內質異化[2]。當鄂倫春族人民放下獵槍開始務農之時,所有依托山林產生的鄂倫春族非遺文化就失去了實質的內涵,成為旅游景點盈利的噱頭,成為只有形式、沒有宗教內涵的文化空殼。并且現代化的新文明、新觀念對原始宗教觀念產生沖擊,使信仰薩滿教者寥寥無幾,跳神、祭神儀式活動早已絕跡,年輕一代很少能接觸到鄂倫春族的傳統民俗文化。此外,在現代化工業市場中,因狍皮手工技藝、樺樹皮制作技藝工藝復雜無法大量生產,而批量化工業生產的快速、方便等優勢使得許多傳統技藝無法在現代生活中滿足鄂倫春族人民的需求。

(二)鄂倫春族非遺傳承在斷層

在現代文明的強烈沖擊下,鄂倫春族賴以生存的文化生態環境逐漸被破壞,鄂倫春族人從原有的游獵生活轉變為下山務農定居的生活,導致民族傳統的手工藝無用武之地,成為鄂倫春族老一輩人追憶過去的精神寄托,甚至出現鄂倫春族非遺發展消亡的危機[3]。此外,鄂倫春族非遺發展大多依靠老一輩口傳心授給傳承人的方式,但是由于普通話的推廣使越來越多的少數民族群眾廣泛使用漢語,年輕人不再重視本民族語言以至于鄂倫春語缺乏傳承載體,造成傳統音樂藝術、民俗文化等遺產大多瀕臨滅絕。同時年輕的鄂倫春族人因為升學、就業等原因離開本地,導致鄂倫春族非遺發展人老齡化嚴重,從而縮小了鄂倫春族文化的生存空間。并且鄂倫春族非遺發展一般采取“傳內不傳外”的形式,致使民族非遺發展斷層現象愈發嚴重。

(三)鄂倫春族非遺保護重形式輕內涵

由于文化產業的不斷壯大,越來越多的傳承形式日益豐富。不僅通過采取口傳心授的方式,還采取了“非遺+直播”的形式進行非遺發展。2022年10月,鄂倫春族非物質文化遺產直播活動線上觀看人數達近萬人,有7萬多點贊量。市場上大多是手工藝品和紀念品為主的鄂倫春族非遺產品,由于政府加大對于非遺保護的重視力度,越來越多的文創產品孕育而生。但是目前仍處于非遺文創開發階段,大部分的非遺文創產品設計單一,以單純的鄂倫春族非遺元素的復制粘貼為主,缺乏產品研發和文化內涵理念,民族文化特色體現不足,從而導致文創產品同質化現象嚴重、品牌意識淡薄,目前仍未出現最具代表性的鄂倫春族非遺文創產品品牌,也沒有可以進行良性循環的傳承模式。

三、鄂倫春族非遺保護與發展的對策建議

(一)構建鄂倫春族非遺發展梯隊

鄂倫春族非遺作為一種活態傳承,傳承人起到舉足輕重的作用。隨著全球化的加劇,越來越多非物質文化遺產瀕臨消亡,目前的迫切任務是如何更全面地構建非遺發展梯隊,使鄂倫春族非遺文化“有代可傳”“代代相傳”。鄂倫春族非遺手藝人應打開固有思維,擴大傳承可選范圍,打破近親傳授的界限,讓對于非遺文化感興趣的有志青年進行系統性的學習和培訓[4]。應通過新媒體方式大范圍宣傳鄂倫春族非遺文化,吸引各地對于非遺發展感興趣的人才;聯合當地各高校采取讓鄂倫春族非遺走進教科書的方式進行啟蒙式教學;創建民族非遺發展學院,采取“雙元雙創”的教學模式;開拓非遺傳承人的創新思維,立足于民族特色,充分培養好鄂倫春族非遺發展的后備軍,讓非遺文化的精神歷久彌新留存于后代人的心中。同時,還可以與時俱進,結合當下比較熱門的鄂倫春族非遺發展形式,如“非遺+直播”“非遺+文創”“非遺+旅游”“非遺+扶貧”“非遺+元宇宙”等形式,以幫助非遺手藝人們提高收入,同時也將鄂倫春族非遺的文化內涵輸出到世界各國和各個民族。

(二)豐富鄂倫春族非遺文創內涵

近年來,我國政府越來越重視非物質文化遺產的保護,“文創”的概念也逐漸走進大眾的視野,仿佛只要產品貼上“文創”的包裝之后就變得更具有商業價值[5]。但是我們在給產品賦予價值意義的背后所需要仔細思考的是如何打造具備文化內涵、創新意義和實用價值的文創產品,通過找準產品定位和民族特色,結合民族文化元素和民族符號,敘述背后的歷史故事。通過大數據調查深入了解消費群體的真實需求,從實際出發,在創新中找到民族文化的延伸和融合,實現活態化傳承。同時,還可以采取打造鄂倫春族非遺品牌,進行品牌差異化定位,突出表現地域特色。通過塑造非遺IP,讓“文化遺產”變成“文化財產”,擴大受眾群體,推動鄂倫春族非遺IP以全產業鏈資源的形式進行良性循環運營,進而豐富鄂倫春族非遺文創內涵和價值兌現。

(三)加強政府對鄂倫春族非遺的支持與引導

立法保護是對瀕危文化遺產保存的根本保障,政府應根據鄂倫春族的發展歷史和民族特色制定相關的保護立法措施,在無形中強化人們的法律保護意識,確保鄂倫春族非物質文化遺產保護與發展工作的順利進行。此外,政府應加大對地方非物質文化遺產保護的財政支持,設立保護與搶救鄂倫春族非物質文化遺產的專項基金。授人以魚不如授人以漁。政府在推行“輸血”式幫扶的同時,更應該從根本上對鄂倫春族非遺保護與發展進行“造血”式援助,將優惠的、特殊性的福利政策轉變為并納入具有普遍性質的一般社會保障體系制度。還要強化宣傳教育力度,用輿論引導鄂倫春族發展“非遺+”的民族特色產業,激發鄂倫春族人民自身的積極性與主動性。

參考文獻:

[1]? ?劉曉春,關小云.鄂倫春非遺項目及傳承研究[J].黑龍江民族叢刊,2018(4):121-125.

[2]? ?鄒瑩.鄂倫春族非物質文化遺產保護與發展研究[J].西藏民族學院學報(哲學社會科學版),2014,35(2):100-107.

[3]? ?黎琴.文化自覺視角下的邊疆少數民族傳統文化保護與發展:以鄂倫春族為例[J].邊疆經濟與文化,2020(5):70-72.

[4]? ?湯洋.鄂倫春族非物質文化遺產系統性保護與發展研究[J].滿族研究,2020(4):113-116.

[5]? ?范鐵明,蔣曉虎.鄂倫春族傳統文化在文創產品設計中的應用探究[J].天工,2022(13):34-36.

[責任編輯? ?柯? ?黎]