更高質量融合教育區域推進模式的系統建構與實施

孫韡郡

【摘 要】 上海市虹口區特殊教育康復指導中心自2011年以來,本著“發現真問題,解決真困難”的工作理念,確定“精準分析,形成多元識別學生方法”“有效支持,助力教師精準施策”“優質服務,構建區域支持保障機制”的工作思路,系統構建了更高質量融合教育區域推進模式,使各普通學校從“接納”走向“悅納”,保障了隨班就讀學生享有優質教育權益。

【關鍵詞】 隨班就讀;融合教育;特教中心;區域

【中圖分類號】 G760

上海市虹口區特殊教育康復指導中心(以下簡稱“中心”)成立于1998年,是由虹口區教育行政部門主管的特殊教育機構,服務區域內各學段、各種安置類型的有特殊教育需要的兒童及其家長,承擔區域特殊教育的管理、指導、研究、服務等功能。2011年以來,中心教師本著“發現真問題,解決真困難”的工作理念,圍繞隨班就讀學生這一群體開展了大量求真務實的工作實踐,確立了“賦能教師,惠及學生”的實踐路徑,系統構建了更高質量融合教育區域推進模式,使各普通學校從“接納”走向“悅納”,保障了隨班就讀學生享有優質教育權益。

一、項目背景

隨著中國適齡殘疾兒童義務教育入學率的顯著提升(達到95%),隨班就讀學生的入學人數快速增長,隨班就讀學生校園生活“適應難”問題凸顯。此外,個性化教育需求的井噴式增長,與傳統大班式集體教育形式的矛盾激化,催生了教師“接納難”的問題。一時間“隨班混讀”“隨班就坐”等現象層出不窮。如何讓隨班就讀學生“學得好”成為橫亙在融合教育工作推進征途上的一道阻礙,更是教育質量提升道路上的“卡脖子”難題。

針對隨班就讀學生校園生活“適應難”、教師“接納難”等困境,中心教師以實際問題為抓手,深入教學一線,經過實地調查,發現教師層面缺少了解殘疾兒童身心特征的方法、學校層面缺少適性的課程與教學資源、區域層面缺乏專業支持團隊和技術是區域融合教育實踐推進的三層阻礙。由此,中心確立了“賦能教師,惠及學生”的實踐路徑。

二、研究思路

(一)精準分析,形成多元識別學生方法

中心教師以“一人一案”為抓手,通過積極開展隨班就讀學生的評估實踐,探索形成多元識別學生方法。在具體工作中,運用科學的評估方法厘清隨班就讀學生的障礙程度和特征,凝練檢核評估、課堂觀察、在線測評等方法;探索錄像分析技術,提供專業解讀,科學繪制特需學生畫像;規范“一生一案”服務,引導普校教師科學認識學生個性差異,促進理解與接納。

(二)有效支持,助力教師精準施策

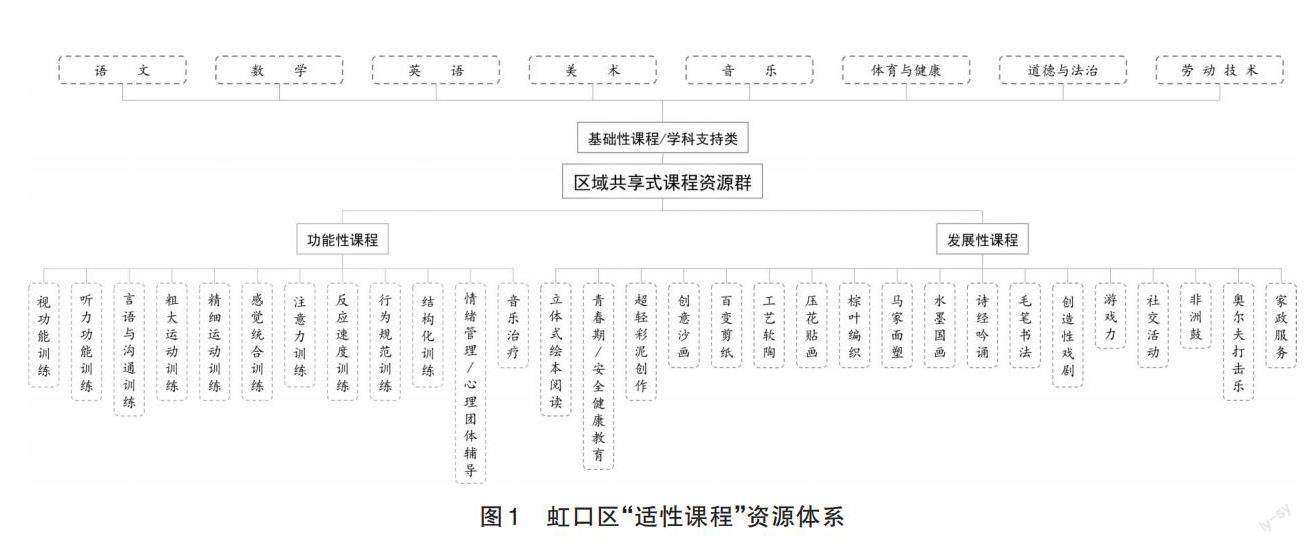

中心組織巡回指導教師深入現場帶教,賦能普校教師課堂改造能力;研創由38門共享課程、百余種師生共用配套教輔具、25項專題服務組成的資源群;線上線下結合,助力普校教師精準施策、有效教學。

(三)優質服務,構建區域支持保障機制

中心創建專業支持模式,構建完整服務鏈,制定教師專業發展等保障機制;依托信息技術支撐,研發能力測評、遠程互動、特教資源、信息管理四大數字平臺,擴容增能,突破區域層面專業支持在人員、時間和空間等方面的限制。通過全時空云端支持“一人一案”,實現融合教育現代化。

三、項目實踐與運用

(一)開展科學評估,為教師了解接納學生提供科學方法

2020年教育部《關于加強殘疾兒童少年義務教育階段隨班就讀工作的指導意見》明確指出“健全科學評估認定機制”的必要性。虹口區已通過8年實踐,形成了較為完善的區域“科學評估”工作體系。

一是建立多手段、多主體的全過程科學評估體系。圍繞“一人一案”服務流程,配套構建含有“診斷性評估—前期評估—動態評估”的科學評估體系。以“診斷性評估”為起始,初步識別學生的障礙類型,并依據專家建議及文件規定對區域內殘疾兒童進行適宜安置;以“前期評估”為依據,細化評估內容,形成“評估—分析—解讀”的科學評估流程,為計劃制訂和教學實施提供數據支撐;以“動態評估”為抓手,結合實際教育情境,完善評估內容和結論,檢驗目標的達成度和適宜性,并實時調整教學方式和內容,保障“一人一案”工作穩步、科學、扎實推進。三種評估方式有機結合,形成了區域獨有的科學識別學生的方法路徑,為普校教師了解接納學生提供了科學方法。

二是以精準解讀為抓手,深化科學評估體系內涵。為了進一步解決教師對評估結果“知其然,而不知其所以然”的普遍困擾,避免普校教師對隨班就讀學生標簽化,充分發揮科學評估的實際效用,中心教師運用一系列口語化、圖像化和情境化的評估解讀路徑,將專業詞匯轉化為日常話語,將評估數據轉化成直觀形象的圖表,將學生的能力水平和問題表現與具體情境相關聯,破譯晦澀難懂的評估數據,解碼學生問題表象的背后成因。從而幫助普校教師了解學生行為背后的身心成因機制,進而理解接納學生,科學轉變教學方式,實現有效教學。

(二)從方法指導到資源保障,為教師開展教學提供全方位支持

隨著區域“一生一案”的全面落實和規范開展,教師所面臨的挑戰由“無法科學認識學生”轉向“難以開展有效教學”,“無方法、缺資源”的現狀與日益增長的特殊教育需求構成主要矛盾。為此,中心以示范帶教和資源構建為切入點,為普校教師提供全方位支持。

一是探索現場帶教,指導實操方法。基于真實場景蘊含真實問題的理念,開拓了融合教育教師培養的新路徑。中心教師定期深入各校教育現場,與一線教師共同應對具體問題,通過示范帶教、實操演練的形式,幫助教師掌握對癥下藥、行之有效的策略方法。從而形成了以中心巡回指導教師為引領,隨班就讀資源教師為核心,面向區域所有一線教師的現場帶教模式,定時、定點、定人提供指導,支持教師專業能力發展。在案例服務過程中,形成融合教育通識性宣導、資源教師基本專業技能培養和精深技能培養的“初—中—高”三層級教師培訓體系,形成了“從融合教育的蝴蝶效應說起”“兒童是腳,教育是鞋——特需學生常見問題及對策研討”“從學生的行為問題看背后的身心成因機制”“神經多樣性視角下,如何看待學生課堂表現”“來自星星的孩子”“槍響之后,沒有贏家——談融合教育中的家校交流解決策略”“融合教育背景下如何實施個別化教育計劃”“一線教師如何做評估”“語文/數學學業評估手冊的使用”“五大領域評估手冊的使用”“特殊教育教輔具分享”“如何做階段性評價”等12門專題培訓課程,明確了隨班就讀資源教師的7大必備技能要求,即:解讀常見醫學診斷報告、學生評估指導手冊的使用、個別化教育計劃的制訂、隨班就讀課程計劃的制訂、隨班就讀課程調整與支持策略、個訓的開展、“一生一檔”的規范化管理。

二是聚焦課堂改造,整合系列資源。“普通課程適度調整,特需課程定向補足”是個性化課程的實施要求,但對傳統課堂提出了很大挑戰。為解決一線教師缺課程、缺資源等問題,助力教師積極開展課堂改造,中心逐步研發并創建了系統資源集群,形成了“基礎性、功能性、發展性”3類課程相結合的隨班就讀“適性課程”資源體系,研發形成了38門區域共享式專業課程資源群(見圖1)。圍繞3類課程實施,中心還研制了供學生學習和教師教學的個性化教輔具資源百余種,系統構建區域資源支持網絡,支持教師精準施策、有效教學。其中,基礎性課程是經過適性調整的普通學校課程,該類課程基于普校課程標準和學生身心特點,經過對集體教學的教學目標、教學內容、教學策略與方法、作業練習、教學評價等方面進行調整,采用個性化、補充式的教學形式,助力學生更好地掌握學科技能,融入集體學習。功能性課程旨在提高學生的校園適應能力和課堂參與能力,以醫學診斷和評估為主要依據,根據學生的障礙類型和程度,開展針對性功能補償訓練。目前,區域研發了為有表達障礙學生開設的言語與溝通訓練,為有注意力缺陷多動障礙學生開設的注意力訓練,為腦癱學生開設的粗大運動訓練、精細運動訓練等12門功能性課程。發展性課程秉持“以終為始”的生涯發展理念,著重挖掘學生優勢領域,以優促弱、以優補缺,開發多元智能,促進心理健康、進行職業陶冶。發展性課程的實施依托區中心、學校、社會機構等多方資源合作開展,形成了18門區域特色課程。

(三)創建“云端服務”平臺,實現“線上+線下”融合教育優化轉型

為了應對隨班就讀學生需求井噴的現況,虹口區以加入國家級信息化教學項目為契機,創建“云資源池”,將成熟的系列學材和課程進行數字化轉型升級,實現區域資源共享共建、即取即用;搭建區—校—師在線遠程互動系統,支持教師應對急、愁、難等日常教學需求。以“云支持”的新樣態,實現“線下+線上”的融合教育優化轉型。信息化技術的應用,為區域工作的開展節省了大量的人力物力,促進了區域服務的提能增效、工作推進的智慧管理,呈現了融合教育推進的現代化新樣態。

本文根據2022年國家級教學成果獎二等獎項目“區域解決隨班就讀學生‘學得好難題的十年探索”整理撰寫。

[作者單位:上海市虹口區密云學校(上海市虹口區特殊教育康復指導中心),200081]