商丘博物館藏元代八思巴字刻字磚

劉芳

商丘博物館館藏的一件元代刻字磚,是 1973年在民權縣吳崗遺址出土文物普查時征集到的藏品,現為國家館藏二級文物。這塊磚雖然不大,但卻是難得的中國古代銘刻類器物。

一、八思巴字刻字磚簡介

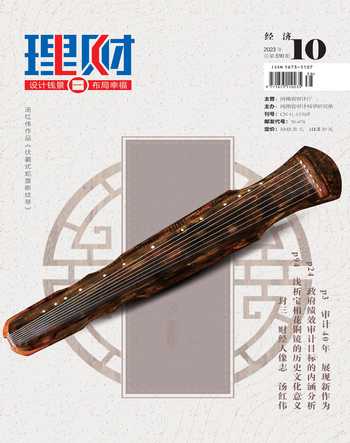

元代八思巴字刻字磚(如圖)出土于河南省商丘市民權縣西南部約19千米的尹店鎮吳崗村南部的一座土洞里,在吳崗遺址附近。吳崗遺址為高于地面約1米的小土丘,南北長150米,東西寬約160米。總建筑面積2.4萬多平方米。遺址的文化層厚約4米,最上層是宋元至秦漢時期文化層;中部為商周文化層,主要暴露有灰白和紅陶片;底部為龍山文化堆積,發現有龍山文化時期的方格紋、籃紋陶片和鬲足、鼎足以及骨器、石器、蚌器等。該遺址于1963年被定為省級文物保護單位。

此磚外觀青色,與民間建筑用磚相同。長29.2厘米、高4.7厘米、寬14.3厘米,4列7行把磚面分為28個縱橫界格,每格中刻一字,組成一首七言絕句,內容為:“大元至正歲壬辰,百姓驚荒走似云。此洞修來何所用,得存身是且存身。”背面豎行刻三字,上為以八思巴文字拼成的“郭”字,下為漢文“守宗”二字。整個磚銘除“郭”字外,均為楷體正書,“守宗”二字略微不如正面文字工整。此磚正面、反面皆為陰刻,是指將線條用刻刀工具刻出,使其立體地顯示于平面物體以下,即凹刻。要求一刀走,不修不改,整個畫面都不能出現紕漏,整件器物展現出清秀俊逸的書風、嫻熟嚴慎的刻法,應為精通刀筆者所制。

二、元代的動蕩歷史

至正(1341—1370年),元惠宗(順帝)第三次改元的年號,這是元朝的最后一個年號。壬辰為至正十二年(1352年),元帝國已經由盛極走向衰敗。自此起,至二十八年(1368年)元朝滅亡這16年,屬于元朝最黑暗的歷史時期,也是百姓最遭罪的時期。周邊盜寇四起,戰事頻繁,瘟疫流行,災害饑荒。此時,原已存在的各種社會矛盾全面激化,元蒙統治狀態呈現為日滿西山,瀕臨覆亡。

元廷本是以原蒙古奴隸主貴族組成的統治集團,在滅金亡宋的過程中,政治上一直推行民族歧視、民族分化政策;經濟上對各族人民實施殘酷的壓榨和搜刮,加之水旱災害頻仍,廣大民眾終年煎熬于死亡線上。因而在元蒙政權建立前后,各地的反抗斗爭此起彼伏,就一直沒有停止過。特別是到了元代后期,作為反元主力的農民起義,如燎原的烈火燃遍了整個中國大地。其中,以韓林兒、劉福通領導的紅巾軍威勢最大,有力地震撼著元朝的統治。《元史》記載,至正十一年(1351年),元廷命賈魯以工部尚書為總治河防使,發河南,北兵民十五萬,軍士二萬,興役治河。在沿河東西通長二百八十里的區域內開鑿河道,廣大民工少衣缺食,還要在監工們的皮鞭驅趕下夜以繼日地從事沉重的勞役,以致死者枕,哀怨之聲遍起。韓山童等借機以白蓮教相聯絡,制造謠言,倡言“天下大亂”“彌勒降生”“明王出世”,揭露貴族的殘暴壓迫與剝削,鼓動推翻元朝統治。民工們群起響應,迅速聚眾萬余人發動起義。起義軍攻城略地,捕殺官吏,很快占領了許多州縣。對此,元朝統治者驚恐萬狀,調集了大批軍隊全力進行鎮壓,一些地方的地主封建勢力也紛紛組織武裝向農民起義軍反攻。這期間,紅巾軍活動的豫、皖、蘇交接地帶成了起義軍與元朝軍隊、地主武裝生死搏斗的主戰場。民權縣當時屬汴梁路睢州轄境,為東(豐、沛、蕭、碭等縣)、州(沈丘、太康等縣)戰場的戰爭氣氛所波及,這里的社會局面一片混亂,四處戰火連天,官府和民眾都惶惶不安,四處逃奔,急急尋求避難的處所。詩句中“百姓驚慌走似云”,正是生動描繪了那種動蕩的形勢。詩的后兩句是說民權一帶地勢平衍,既無深林可以藏匿,也沒有高山能夠拒險,只有在平地上挖掘土洞躲避才是權宜之計。簡短的詩句,把當時的動亂景況清晰而真實地展現在大家面前。

磚銘中的漢姓“郭”用巴思巴文拼寫,不僅在文化方面反映了元蒙統治制度,也是印證我國歷史上最早使用拼音法書寫漢字(語)的一件實物標本。據《法書考》記載,發跡于漠北大草原的蒙古族,在建立大汗國之前是沒有文字的,那時記事、調發兵馬皆以“刻木為信,猶結繩也。”。所以,元世祖忽必烈在至元六年(1269年)的詔書中說:“我國家肇基朔方,俗尚簡古,未遑制作,凡施用文字,因用漢楷及畏吾字,以達本朝之言。”《元史·釋老傳》記載“畏吾字”也稱“北庭字”,是鐵木真于公元1204年征服乃蠻后,由乃蠻舊臣畏兀兒人塔塔統阿引進借以書寫蒙古語言,通稱“回鶻式蒙古字”。而“回鶻”“畏吾”,即今天所稱的“維吾爾”。是蒙古族使用文字的開端。使用漢楷(即漢字楷書)大約是在蒙古滅金以后,那時窩闊臺和忽必烈都曾起用漢族儒臣及漢化了的契丹知識分子,由他們翻譯、介紹漢族經籍,以漢字譯寫蒙古語言,勢所必然。但不論畏吾字還是漢楷,原本畢竟都不是為記錄蒙古語而創,加之語系的不同,使用起來必然會有所扦格。需要變通為之。所以早在元朝建國前夕,忽必烈就明白要建立一個多民族的大帝國,蒙古族作為統治者,也必須像“遼、金以及遐方諸國”那樣有自己的文字;否則,字書有闕,與一代制度實為未備。于是在中統元年(1260年)特授命“國師”八思巴創制了一種“蒙古新字”,世稱“八思巴字”(“八思巴”在藏語中是“圣童”的意思),次年更名“蒙古國字”,又為法定的國家文字。

至元大年(1269年)正式詔令頒行令詔說:“自今以往,凡有璽書頒降者并用蒙古新字”,同時規定用它“譯寫一切文字”。磚銘中的“郭”字就是以八思巴字母譯寫漢字的實例。為了行這種文字,朝廷采取了一切措施,除規定皇帝詔書、國家法令、政府文件、印章、兵符、錢鈔上都要使用外,還在京都各路設蒙古字學,各州、府配備蒙古字學教授專門培養蒙文翻譯人才。所有這一切,都收到了明顯的效果。雖然在元一代的90多年中,八思巴字行用的范圍主要限于官府和蒙古人、色目人以及漢族上層人士中,但漢族官僚地主階級也用八思巴字標記姓氏,原因是元朝封建統治者為了其反動統治更加鞏固,不僅進行殘酷地鎮壓,同時民族之間還推行民族歧視政策。在政治上蒙古人享有最高的權力,然后是色目人和漢人,南人最后也是最受歧視的。漢族中的地主階級,在元朝政權建立的過程中,特別在元朝政權建立以后,就投靠了元朝封建統治者,并為其大效犬馬之勞。元朝的皇帝也對這批人加以重用,但他們畢竟不是蒙古人,所以在民族歧視的政策背景下,他們的政治地位仍是低賤的。元朝皇帝為了讓那些服從他們的漢族官僚地主更好地效力,以便幫助他們鎮壓和統治勞動人民,就賜給他們蒙古名字。這對當時漢族官僚地主們來說,是一種極為優厚的政治待遇。《元史》上記載的對漢人賜名的例子很多,如賀惟一賜名太平,鄭溫賜名也可拔都等等。還有的人自己采用蒙古名字,如賀勝、鄭制宜、董士元等。這些人物都是已經進入元朝統治集團內,在政治上也擁有較高的地位。而那些一般的漢族封建剝削階級,當八思巴字頒行后,雖然仍用漢名,但他們為了表明在政治上完全投靠元朝統治者,一些人就使用八思巴字來拼寫漢姓。許多八思巴字的元代押印流傳至今,反映了這一歷史的事實。

三、八思巴字的歷史價值

泰定二年(1325年)以后刻印的《事林廣記》中出現了“蒙古字體·百家姓”這一篇章的增添,正滿足了漢族封建剝削階級需用八思巴字來拼寫漢姓的需要。元大都遺址出土的窖藏瓷器底部,墨書一八思巴字,對音為張或者章,漢族封建剝削階級在其貴重器皿上用八思巴字標記姓氏,正表明他們在政治上已完全依附于元朝統治者,雖然民族不同,但他們的階級利益卻是一致的。通過對磚銘內容及鐫刻工藝的分析,鐫制者郭守宗應該是漢人知識分子,能習慣于以之書寫自己的姓氏,明證說明了八思巴字在此階層也有相當的影響。

在我國歷史上,元代是唯一由少數民族建立的統一政權,大力推行本民族文字的朝代。從文化層面上看,八思巴文的創制,對我們這樣的多民族國家的歷史文化是一項重要的貢獻,八思巴字是我國民族古文學大花園中的一朵奇葩。當年曾經用它書寫過不少的歷史文獻,對譯過數量可觀的蒙漢文經典和史籍。雖然其中大部分沒能保留下來,但流傳至今的有關字書,如《蒙古字韻》《蒙古字百家姓》等都是今天研究中世紀蒙古語和漢語語音史的重要憑借;現存的一批八思巴字、漢字對照的元代《圣旨碑》和居庸關刻石以及新出土的元代官印、錢幣、銅權等文物,對于考察當時的政治、經濟制度以及宗教政策都有相應的歷史價值。

八思巴字是一種以藏文字母為基礎,仿照漢字的方形體勢,豎行書寫的拼音文字創造出來的一種文字。如磚銘中的“郭”字,是由所謂的“三合法”所制,另有二合法、四合法,這些都需要由元音和輔音字母組成。自明末至民國的300多年中,曾有不少中外人士分別提出過用拉丁字母、漢字筆畫式字母等多種拼寫漢字的方案,為新中國制定《漢語拼音方案》提供了借鑒。元代的八思巴字實際上也是一種用另一種字母書寫漢字的拼音法,對此,當代學術界給予了高度的評價,認為這是“制作漢語拼音字的第一次嘗試”,而且是“中國文字史上的一次創造性的嘗試”。由以上看來,《至正詩銘磚》作為一種很難得的中國古代銘刻類器物,具有較高的史證價值以及由它折射出來的時代文化內涵。