淺析寶相花銅鏡的歷史文化意義

趙振華

銅鏡是我國(guó)古代人們梳妝時(shí)所使用的日用品,正面多用玄錫作反光涂料,再用細(xì)毛呢摩擦,使其光亮照人,背面則常被鑄以精美的紋飾。這些紋飾經(jīng)過(guò)工藝加工,形成了銅鏡獨(dú)特的藝術(shù)特色,使銅鏡成為一類傳統(tǒng)的藝術(shù)品。

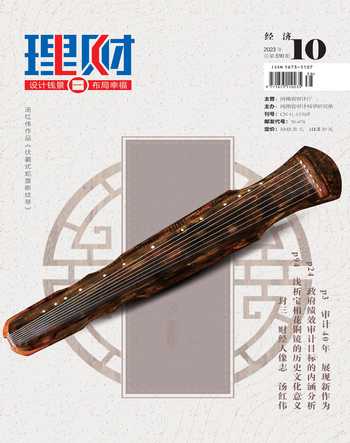

這件河南省平輿縣文物保護(hù)研究所收藏的唐代寶相花銅鏡,直徑14厘米,緣厚0.3厘米,器形整體為銅質(zhì)圓形,背面中心有一橋形鈕,六瓣菱形鈕座,主區(qū)飾六朵寶相花,圓邊緣。寶相花呈現(xiàn)出一種飽滿、輕盈、玲瓏剔透的美感。我們以這件銅鏡為例,根據(jù)寶相花紋飾歷史文獻(xiàn)和記載,對(duì)唐代寶相花銅鏡的發(fā)展、寶相花紋飾產(chǎn)生的背景和歷史文化意義等問(wèn)題進(jìn)行初步探討。

一、寶相花銅鏡的發(fā)展

自春秋始,至明中期玻璃的出現(xiàn),銅鏡藝術(shù)有著近兩千年的發(fā)展歷史,精巧的工藝、豐富的紋飾,表現(xiàn)出勞動(dòng)人民的智慧和才能,成為我國(guó)珍貴的文化遺產(chǎn)。而銅鏡的紋飾風(fēng)格則隨著歷史的變遷不斷變化。春秋戰(zhàn)國(guó)以渦紋、雷紋、矩紋、方勝紋等居多,漢代銅鏡則在梳妝之外,被賦予了愛(ài)情、吉祥的象征,還出現(xiàn)各式銘文銅鏡。另外還有星云鏡,四神(青龍、白虎、朱雀、玄武)規(guī)矩鏡等形制。南北朝時(shí)則出現(xiàn)以花鳥(niǎo)為主的銅鏡紋飾。唐代的政治、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),社會(huì)生產(chǎn)力先進(jìn),文化藝術(shù)繁榮,經(jīng)濟(jì)昌盛,國(guó)力強(qiáng)大,中華文化與異域文化的融合,形成唐代銅鏡獨(dú)有的紋飾,其作用也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了日常梳妝的需要,成為皇家貢品和朝廷賞賜,鎏金、金銀平脫、嵌螺等各類新工藝、新材料的出現(xiàn),成為當(dāng)時(shí)唐代手工藝品的重要代表之一,形成了嶄新的唐代銅鏡藝術(shù)風(fēng)格。唐鏡因此也深受現(xiàn)代藝術(shù)學(xué)、美學(xué)家們所鐘愛(ài)和關(guān)注,并從中不斷借鑒和發(fā)展,使民族文化寶庫(kù)中有益的東西得到發(fā)揚(yáng)和傳承,寶相花就是其中一類具有民族性的紋樣。

唐代銅鏡紋飾在寫(xiě)實(shí)自然花卉基礎(chǔ)上,對(duì)紋飾進(jìn)行概括、變形以后,再形成一種全新的花卉圖案。例如瑞花、纏枝花、寶相花都是由此而來(lái)。寶相花的母體最早以蓮花為主,隨著南北朝時(shí)期佛教的全面興盛,逐漸發(fā)展成為一種理想的自然花卉,被用以裝飾器物外表和形象,另外還有以牡丹為母體的寶相花紋,這種藝術(shù)的融會(huì),是外來(lái)文化本土化的結(jié)果,但其仍舊帶有中華文化的民族特色。寶相花將蓮花、牡丹、月季等花朵進(jìn)行藝術(shù)處理,形成各類不同形象的紋飾,常被用作吉祥美好的象征。寶相花銅鏡是對(duì)在鏡背裝飾有寶相花紋飾的銅鏡的總稱,主要分為菱花形和葵花形兩個(gè)類型。

菱花形寶相花銅鏡,其鈕座為圓鈕,裝飾的寶相花已經(jīng)被圖案化。通常以鈕座為中心,形成一朵寶相花瓣,其花瓣呈放射式或繞鈕形,布滿整個(gè)銅鏡的背面,形成一種全新的風(fēng)格。另有一種是在銅鈕外或繞鈕的花瓣外,分散并配有一樣花瓣的六朵或八朵寶相花。其中六朵式寶相花多是大瑞花,形態(tài)各異,有怒放的,有含苞待放的,構(gòu)成了一幅富麗絢爛的圖畫(huà)。八朵式樣的寶相花銅鏡,大都配有柔長(zhǎng)的蔓莖,分出不同形態(tài)的八朵瑞花,環(huán)繞一周,四周裝飾有蜂蝶花草。

葵花形寶相花銅鏡,鈕座以花瓣居多,大都是蓮花形鈕。在鈕座外配有六朵或八朵寶相花瓣,外觀與菱花形的六朵、八朵式紋飾裝形基本相同,其花蕊和花瓣多為端莊素雅的花卉,邊緣為素緣。平輿縣文物保護(hù)研究所這件銅鏡是圓形的六朵寶相花。

二、寶相花紋飾產(chǎn)生背景

寶相花的發(fā)展與佛教興起是分不開(kāi)的。魏晉時(shí)期,佛教宣揚(yáng)的“因果報(bào)應(yīng)”“生死輪回”宗教理念,符合當(dāng)時(shí)人們的心理需求,普通民眾和統(tǒng)治者都能從中得到一定的慰藉,從而使佛教迅速得到發(fā)展。

寶相花造型中的蓮花紋,是佛教本土化以后發(fā)展的重要產(chǎn)物。佛教傳入中國(guó),使藝術(shù)生活中的植物裝飾紋樣興盛,蓮花紋應(yīng)運(yùn)而生。蓮花被古印度當(dāng)作圣物,人們把蓮花與佛教的教義、規(guī)則相類比,形成了當(dāng)時(shí)人們對(duì)蓮花的崇拜。許多美好圣潔的事物被比喻成蓮花,佛教的《妙法蓮華經(jīng)》也得到廣泛的傳播,形成一種佛即是蓮的觀念。隨著佛教文化的傳入,蓮花紋逐漸演變?yōu)閷毾嗷y。佛教蓮花化生的思想,與中國(guó)吉祥、美好的寓意相互結(jié)合后,得到了快速的發(fā)展,形成了獨(dú)特的寶相花。如唐代的藻井蓮紋是融匯了當(dāng)時(shí)的牡丹、茶花、西番蓮等多種自然花卉以后,演變發(fā)展成寶相花。而佛教中那花朵豐碩、形態(tài)寫(xiě)實(shí)的蓮形紋飾,則演變發(fā)展成為寶相花紋。

另一方面,中國(guó)本土文化與外來(lái)文化相互交融。唐代少數(shù)民族眾多,各民族文化得到傳播與發(fā)揚(yáng),進(jìn)入中原以后,兩種不同文化經(jīng)過(guò)社會(huì)歷史的發(fā)展、民族的交流以及融合發(fā)展,特別是來(lái)自西域的胡風(fēng)文化,豪邁奔放的特點(diǎn),對(duì)中原文化產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,其民族服飾、樂(lè)器等文化元素進(jìn)入中原以后,使中原文化的藝術(shù)素材更加豐富多彩,展示形態(tài)呈現(xiàn)多樣化、融合發(fā)展。而經(jīng)西域傳入并經(jīng)過(guò)漢化之后的西域文化,在唐代則更是盛極一時(shí)。裝飾紋樣不斷創(chuàng)新,融合了眾多的地域元素,體現(xiàn)了各地文化特色。寶相花紋飾已不再是宗教紋飾和自然花卉紋飾,而是融合種種文化以后全新的一種藝術(shù)象征和趨勢(shì)。

在融合開(kāi)放的唐代,絲綢之路將中外文化相互連接,陸上絲綢之路和海上絲綢之路則是人們對(duì)外貿(mào)易的重要通道。中亞和西亞的服飾、器物及動(dòng)植物進(jìn)入中國(guó)以后,通過(guò)文化交流與融合,許多外來(lái)的紋飾和元素進(jìn)入中國(guó)藝術(shù)發(fā)展的歷史長(zhǎng)河,為傳統(tǒng)工藝裝飾圖案帶來(lái)了許多新鮮的外來(lái)文化元素,通過(guò)借鑒和發(fā)揚(yáng),寶相花紋飾在中華文化的不斷融合發(fā)展中,產(chǎn)生了不同形式的變化,最終形成唐代銅鏡中獨(dú)特的寶相花紋飾。

自然花卉作為獨(dú)立的裝飾紋樣是從魏晉南北朝開(kāi)始的。佛教的傳入,使蓮花紋大量出現(xiàn)在宗教藝術(shù)品和世俗的工藝品中。進(jìn)入唐代,除了之前魏晉時(shí)期的忍冬紋、蓮花紋,出現(xiàn)了牡丹、芙蓉、西番蓮等紋飾,雍容華貴的牡丹、冰清玉潔的蓮花則深受世人所鐘喜。牡丹,作為洛陽(yáng)的象征,其以花朵碩大而著稱,富麗堂皇、熱烈奔放的花卉特色形象,與大唐盛世的性情相輔相成,成為幸福、吉祥的代名詞。源于蓮花的寶相花,在唐代便逐漸轉(zhuǎn)化為牡丹花的造型,形成以牡丹為母體的花卉。蓮花,則深受中國(guó)歷代文人墨客所喜愛(ài),前有李白的“清水出芙蓉,天然去雕飾”、孟浩然的“荷花送香氣,竹露滴清響”,后有周敦頤的《愛(ài)蓮說(shuō)》,作為一種文化現(xiàn)象,蓮花形象和寓意至今仍深入人心。寶相花銅鏡中以蓮花為原型的主體紋飾,應(yīng)與唐代這種愛(ài)蓮的社會(huì)風(fēng)尚相關(guān)。

唐代有愛(ài)牡丹、愛(ài)蓮花等社會(huì)風(fēng)尚,人們便把它們作為裝飾應(yīng)用在各種器物上,藝術(shù)化、美化,演變后的寶相花更是深受人們喜愛(ài),形成了精美的唐代寶相花銅鏡。

三、寶相花銅鏡的歷史文化意義

唐代寶相花銅鏡作為以花鳥(niǎo)紋飾為主體的裝飾工藝應(yīng)用到銅鏡中的開(kāi)始,標(biāo)志著人們欣賞觀念的一種發(fā)展與轉(zhuǎn)化。魏晉之前,人們?cè)阢~鏡上的裝飾工藝廣泛應(yīng)用幾何紋、神獸、動(dòng)物紋等形態(tài),春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,則以青銅的雷紋、渦紋、矩紋,漢代的銅鏡則除傳統(tǒng)的紋飾外,出現(xiàn)了星云紋、規(guī)矩鏡等紋飾,寶相花的興起,則是唐代對(duì)自然事物欣賞理念的一種發(fā)展與演變,更加崇尚自然花卉,對(duì)生活有了另一種追求和向往。

在歷史發(fā)展中,銅鏡大都是圓形的,在中國(guó)文化中寓意著美滿和吉祥。唐鏡的外觀和形制則發(fā)生了一系列的變化,以葵花形居多,但也出現(xiàn)了菱花形、方形、亞字形等形制。寶相花銅鏡開(kāi)了銅鏡形制多樣化的先河,這就突破了傳統(tǒng)銅鏡圓方模式,開(kāi)啟了新式樣、新題材、新風(fēng)格。花形鈕座的出現(xiàn),將鈕座巧妙地融入銅鏡的整體裝飾之中,使銅鏡的外觀更具新意,銅鏡制作的藝術(shù)水平得到大幅度的提升。

唐初時(shí)的銅鏡,大都布局拘束、樣式陳舊,以傳統(tǒng)工藝和造型居多。隨著自然山水藝術(shù)理念的融入,自然界中的花鳥(niǎo)魚(yú)蟲(chóng)、植物紋飾的不斷增多,構(gòu)圖變得活潑、開(kāi)放。寶相花銅鏡的紋飾也由靜態(tài)向動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)變,成為銅鏡的典型代表。另一方面,銅鏡中瑞獸的形象由靜態(tài)逐漸向動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)化與演變,也促使自然花卉紋飾在制作的過(guò)程中,逐漸從一種靜態(tài)布局向動(dòng)態(tài)畫(huà)面發(fā)展,自由活潑的蜂蝶花鳥(niǎo),優(yōu)雅的藤蔓,豐滿柔和的寶相花,形成了唐代銅鏡中自然花卉的文化意境。

總之,寶相花獨(dú)特的自然花卉意境形成了民族文化的一種形態(tài),唐鏡寶相花的歷史文化意義,則成為唐鏡中的代表之一,不僅開(kāi)啟了自然山水藝術(shù)理念在銅鏡制作中的應(yīng)用,也使我們從中感受到唐代文化藝術(shù)所蘊(yùn)含的熱烈奔放和大氣磅礴。