圖像與儀式—北朝隋代佛教中的穿璧圖像研究

常 青 劉元風

中國北朝隋代時期,佛教造像中常見到菩薩像披帛在腹前上下交叉穿過圓環的圖像,學界普遍將其稱為“穿璧”或“穿環”(圖1)。這一圖像在中國最早可追溯到漢代墓葬中大量出現的“雙龍穿璧”與“十字穿環”圖像,在域外目前尚未發現更早實例。璧與環均為中國古代瑞器,如何將二者進行區分呢?《周禮·玉人》載:“璧獻度尺,好三寸,以為度。”①《爾雅· 釋器》中對璧與環的尺寸進行了界定:“肉倍好謂之璧,好倍肉謂之瑗,肉好若一謂之環。”②但近年考古發掘卻發現,古人在實際應用中并未嚴格按文獻來規范尺寸,又或者,文獻記載存在一定的時代局限性。針對佛教服飾中出現的這一圖像,單從尺寸與材質上并不能進行明確區分。夏鼐先生認為環和瑗,實際也是璧,三者可總稱為璧環類,或簡稱為璧。③本研究依從此觀點,將該圖像暫統一稱為“穿璧”。關于佛教中的“穿璧”圖像與漢代墓葬中“穿璧”圖像之間具體存在何種聯系,目前學界尚未進行過多討論。因此,本研究將基于學界所披露的相關資料與實地考察,并結合史料與實物,對北朝隋代佛教中穿璧圖像的來源與發展進行相關探討,進而探究佛教服飾的漢化表現。

一、佛教中穿璧圖像的時空分布

目前佛教中的穿璧圖像主要見于石窟、背屏式造像、圓雕造像、佛龕式造像、造像碑、造像塔等,表現形式包括石雕像、泥塑造像、玉雕像、木雕像、銅造像、線刻畫以及壁畫。為確保所選研究對象的有效性,本研究在收集整理時遵循了以下三點原則:第一,選擇保存完整、人物形象及穿璧圖像清晰可辨識的造像;第二,選擇造像年代及出現地點明確的造像,確保穿璧圖像出現的時效性;第三,同一個洞窟或者同一座造像碑中同時出現多處穿璧圖像,則按照出現穿璧圖像的人物數量進行統計。依據實地調研與現存出版物,本研究共收錄北朝隋代佛教造像中穿璧圖像276 例,類型包括菩薩像、佛像、守護神像以及裝飾紋樣,并對其進行了時間及空間的分布對比分析。

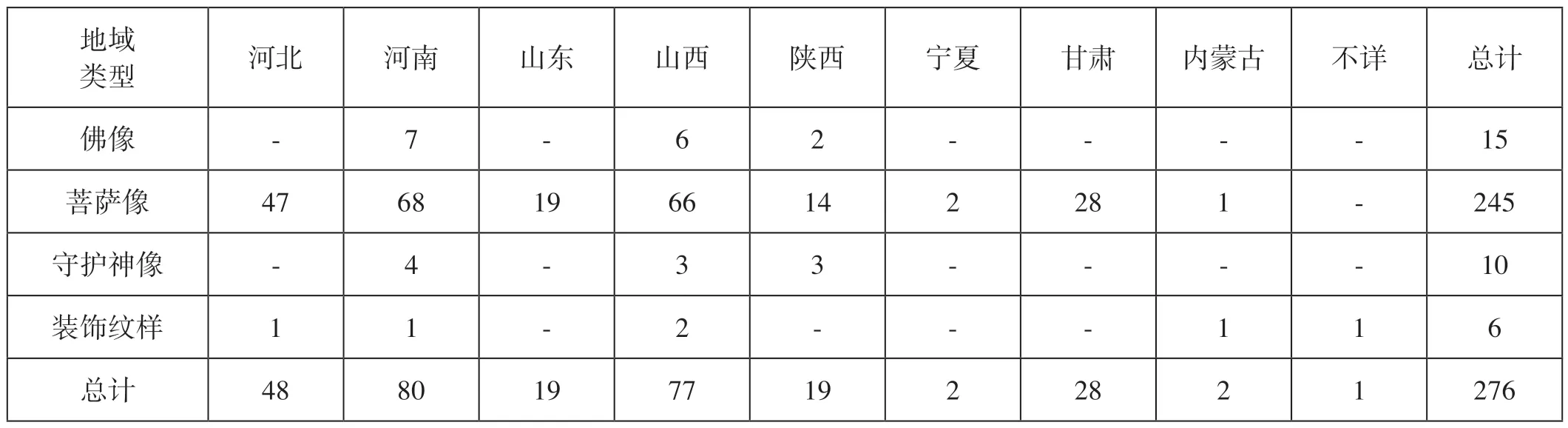

從縱向發展來看(表1),佛教中的穿璧圖像集中出現于北魏中期至隋代時期的150 多年間。較早見于山西大同云岡石窟第5-11 窟北壁和東壁的脅侍菩薩像,以及第11 窟東壁上層的交腳菩薩像和第11-8 窟北壁西側的脅侍菩薩像,其所著披帛呈交叉穿璧,這些洞窟同屬于云岡第二期洞窟,建造時間約為公元471 年至公元494 年之間或稍后。另外,同一時期在裝飾紋樣中出現了穿璧圖像,見于北魏太和元年(477 年)陽氏造銅佛坐像以及太和八年(484 年)比丘僧安造佛坐像的亞腰四足座裝飾。北魏晚期,穿璧圖像得到較大規模發展,并隨著遷都洛陽向南發展,在洛陽周圍的石窟群中出現了佛像和力士像披帛交叉穿璧。隨著北魏的分裂,在東魏、西魏和隨后的北周、北齊時期,穿璧圖像向東西分散發展,呈現出以長安和鄴城地區為中心的分布態勢,出現之地包括曲陽、定州、黃驊、景縣、滎陽、沁縣、青州以及天水、敦煌等地,并一直延續至隋代。

從橫向空間分布來看,目前所見佛教中的穿璧圖像大部分分布在中原北方地區,河北、河南、山西、山東、陜西中原北方五省筆者共收集243 例,占研究對象總數的88.4%;寧夏、甘肅西北兩省共收集30 例,占研究對象總數的11.2%。其中,山西77 例中,北魏時期有54 例;河南80 例中,北魏晚期有70 例;河北48 例中,東魏和西魏時期有29 例;內蒙古僅見兩例,均為北魏時期。由此說明,佛教中穿璧圖像的時空分布與政治中心的轉移存在直接聯系(圖2)。

二、佛教中穿璧圖像的表現類型與式樣

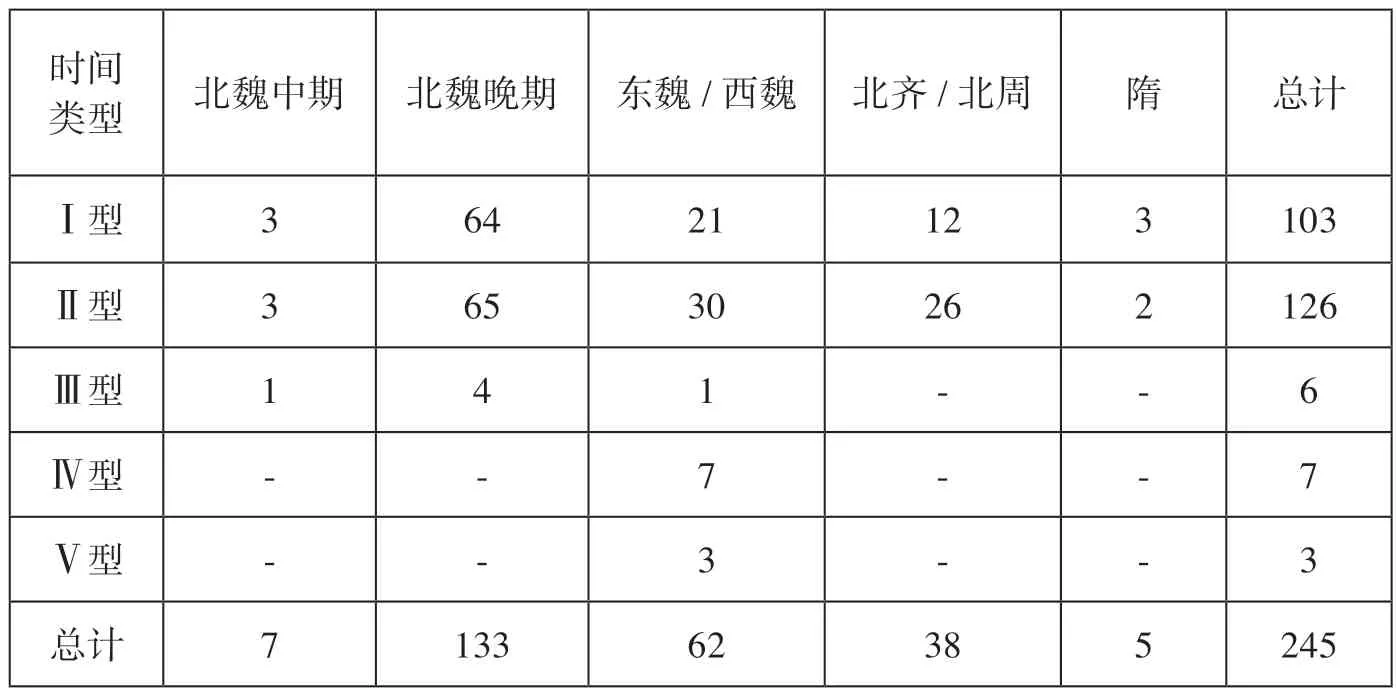

整理所見佛教中的穿璧圖像,多見于佛像、菩薩像、守護神像以及裝飾紋樣(表2、表3)。

表2:佛教中穿璧圖像的發展時間與表現類型關系對比(單位:例)

表3:佛教中穿璧圖像的地域分布與表現類型關系對比(單位:例)

1、佛像

佛像中的穿璧圖像均表現為披帛穿璧,共見15 例,占研究對象總數的5.5%,其中北魏晚期11 例,東魏時期四例。

北魏晚期的11 例分布于河南、山西和陜西。河南七例主要見于鞏縣石窟寺及龍門石窟皇甫公窟,例如:鞏縣石窟寺第1 窟中心柱東側龕的坐佛,施無畏印和與愿印,雙肩披寬大披帛在腹前交叉穿璧,下著長裙,佩戴卷草紋頸飾,肩佩圓形飾物,繒帶束發,其裝束與身旁脅侍菩薩一般無二;鞏縣石窟寺其余六例也均為此造型。山西北魏晚期的兩例見于南涅水石刻QN 二〇七與QN 二四五造像,陜西北魏晚期的兩例見于華縣瓜坡出土的朱法曜造像碑和朱輔伯造像碑,除了倚坐姿勢與鞏縣石窟寺坐佛不同之外,其服飾造型均一致。東魏時期的四例見于山西南涅水石刻QN 二四、QN 八八、QN 一一八和QN一八七造像,四身佛像均為倚坐姿勢,施無畏印和與愿印,其中兩身內穿僧祇支,四身雙肩披披帛,在腹前交叉穿璧(表4)。

表4:北朝隋代佛像披帛穿璧圖像

從上述分析可知,披帛穿璧的佛像存在一個共性:主尊佛陀未著袈裟,而是雙肩披披帛,與同時期菩薩裝一致。通過考察對比,本研究認為披帛穿璧的佛像應為彌勒。

自西晉竺法護翻譯《彌勒下生經》《彌勒菩薩所問本愿經》以來,中國本土彌勒信仰于南北朝始逐漸盛行。鞏縣石窟寺中共見六例披帛穿璧的佛陀,分別位于第1 窟、第3 窟、第4 窟和第5窟,第1 窟完成于北魏正光四年(523年),而第3 窟和第4 窟完成于北魏孝昌末年(528 年),第5 窟完成應不晚于東魏元象二年(539 年)。④龍門石窟皇甫公窟完工于北魏孝昌三年(527 年)。⑤南涅水石刻QN 二〇七與QN 二四五的造像時期均為北魏一期的Ⅱ段,時間為512 ~534 年。⑥朱法曜造像碑和朱輔伯造像碑上均有明確的造像紀年,分別為北魏普泰元年和北魏建明二年,即531年。可知,佛像披帛穿璧大致出現于北魏正光年間至東魏。這一時期,中國彌勒信仰普遍流行,造像形式分為上生菩薩像與下生佛陀像,造像姿勢分別為交腳與倚坐。龍門石窟皇甫公窟與鞏縣石窟寺的七例披帛穿璧佛陀造像仍為菩薩裝,但姿勢并非交腳,而是已經近乎盤坐,但仍露一足,介于交腳與結跏趺坐之間。值得注意的是,在此造像姿勢出現后,交腳菩薩造型在漢地便逐漸不再流行,東魏出現的四例披帛穿璧佛陀造像均為倚坐姿勢,在隨后的發展中,倚坐彌勒形象逐漸發展成為彌勒信仰的造像主流。

2、菩薩像

菩薩像披帛穿璧共見245 例,占研究對象總數的89%,其中北魏中期七例,北魏晚期135 例,東魏和西魏時期60 例,北齊和北周時期38 例,隋代五例。其中,北魏中期的七例中,有六例見于大同云岡石窟,另外一例見于甘肅炳靈寺石窟第184 窟的壁畫中,此身披帛穿璧菩薩像為目前所見壁畫中唯一一例(圖3)。由此也說明,披帛穿璧這一造像特征在出現早期已從當時的首都平成地區(今大同)輻射至炳靈寺,并先一步體現在了壁畫當中。

圖3:炳靈寺石窟第184 窟北壁上部菩薩像披帛穿璧

從菩薩像的造型姿態來看,目前所見披帛穿璧的菩薩像包括三類:立姿菩薩像、交腳坐彌勒菩薩像以及半跏坐思惟菩薩像。立姿菩薩像又包括單體主尊菩薩像和作為主尊脅侍的菩薩像。菩薩像披帛穿璧在北朝至隋代得到了蓬勃發展,并逐漸演化出多種不同的造型式樣。

菩薩像披帛穿璧式樣主要可以分為五種類型(表5、表6)。從發展時間看,Ⅰ型與Ⅱ型在菩薩像披帛穿璧發展過程中始終貫穿并存,屬于主流造型;Ⅲ型見于北魏中期的云岡石窟第5-11 窟,隨后北魏晚期出現于龍門石窟古陽洞以及東魏南涅水石刻,后兩處應是受到云岡造像風格的影響;Ⅳ型和Ⅴ型集中見于東西魏時期山東、河南地區的背屏式造像中,另外有兩例較為特殊,見于敦煌莫高窟西魏時期第288 窟和第432 窟的菩薩像。從造型來看,莫高窟的這兩例并不是披帛穿璧,而是腰帶在腹前穿璧,并起到了固定披帛的作用(圖4),但其出現必然是受到中原地區菩薩像披帛穿璧的直接或間接影響。

表5:北朝隋代菩薩像披帛穿璧圖像統計表

表6:北朝隋代菩薩像披帛穿璧與發展時間關系對比

圖4:莫高窟第432 窟中心柱北向龕外東側脅侍菩薩腰帶穿璧

除了上述五類造型式樣之外,菩薩像披帛穿璧還演化出了披帛與瓔珞同時穿璧,以及瓔珞單獨穿璧的式樣(圖5、圖6)。披帛與瓔珞同時穿璧見于龍門石窟蓮花洞正壁右側菩薩像、河南出土北魏神龜三年翟蠻造彌勒像碑、麥積山石窟第135 窟兩身脅侍菩薩像以及山東青州出土東魏至北齊的菩薩像,其穿璧式樣均是在Ⅰ型基礎上加入瓔珞;瓔珞單獨穿璧見于龍門石窟古陽洞北壁脅侍菩薩像及山東青州出土的兩身北齊菩薩像,其中一身菩薩像的瓔珞是在背后上下穿璧,造型獨特且結構清晰,反映出當時工匠精湛的技藝水準與別出心裁的創造力(圖7);另外,在菩薩像的裙帶中也出現了穿璧,例如北齊武平元年所造石觀音立像,裙帶呈現出Ⅲ型穿璧式樣,裙帶穿璧的造型在唐宋時期的菩薩像中仍延續存在(圖8)。

圖5:山東青州龍興寺出土東魏—北齊菩薩立像披帛瓔珞穿璧

圖6:龍門石窟古陽洞北壁第135 龕脅侍菩薩瓔珞穿璧

圖7:山東青州龍興寺出土北齊—隋菩薩立像瓔珞穿璧

圖8:北齊武平元年石觀音立像裙帶穿璧

3、守護神像

佛教守護神像中的穿璧圖像目前共見十例,應用于力士像的披帛,以及童子像和護法像的腰帶(表7)。

披帛穿璧力士像見于鞏縣石窟第1窟、第4 窟和第5 窟窟外現存的四身力士像,時間應為北魏晚期至東魏。在北魏晚期的山西南涅水石刻中同樣出現一身披帛穿璧的力士像。另外,在陜西出土的西魏大統二年高子路造像碑及西魏雷虎造像碑中,也出現了披帛穿璧的力士像。

童子像和護法像腰帶穿璧見于云岡石窟第7 窟,此圖像出現于北魏中期,與前文所提的菩薩像披帛穿璧式樣均不相同,但類似穿璧式樣在河南出土的北朝三菩薩造像碑主尊菩薩披帛上出現,造型別致。此式樣的披帛穿璧目前僅見此一例,推測此造像應為穿璧圖像發展晚期所造。

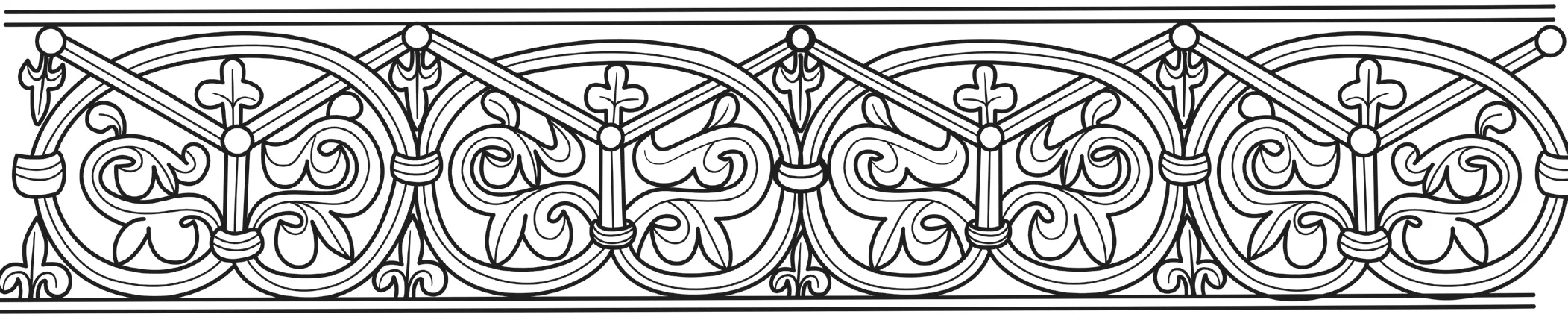

4、紋樣

在佛教裝飾紋樣中出現的穿璧圖像目前共見六例(表8)。其中三例見于北魏太和初期鎏金銅佛坐像的臺座紋樣,一例見于洛陽龍門石窟古陽洞北壁比丘慧成造像龕龕柱紋樣,根據佛龕東側造像紀年所載,此龕應造于北魏太和二十二年(498 年)。⑦此四例穿璧圖像的造型非常相似,均表現為忍冬紋樣呈對波狀交叉穿璧,且臺北故宮博物院所藏佛像臺座正面忍冬紋樣上存有四只翼獸,這類環形忍冬紋樣在云岡石窟第6窟、第9 窟及第10 窟的龕沿邊飾中也有出現,但并未見穿璧(圖9)。另有兩例穿璧圖像見于山西南涅水石刻東魏QN一八七與QN 一五造像的龕壁上,為佛龕龕帳兩側的懸掛流蘇裝飾,呈對稱分布,此圖像應為漢代所流行的璧翣。

表8:佛教造像中出現的“穿璧”紋樣造型統計表(筆者自繪)

圖9:云岡石窟第6 窟東壁環形忍冬紋樣(筆者自繪)

通過上述梳理可知,北朝隋代佛教中所見的穿璧圖像以菩薩像披帛穿璧為主流表現,少部分見于佛陀與力士造像披帛造型中,二者之間的相互影響不言而喻;菩薩像中的穿璧圖像從披帛發展至瓔珞、腰帶及裙帶,并演化出多種造型式樣,進一步說明穿璧圖像在當時已經逐漸成為佛教造像中具有特殊意義的流行性裝飾元素。

三、佛教穿璧圖像產生的原因及其文化內涵

佛教中較早出現的穿璧造型是在北魏中期云岡石窟第二期洞窟,伴隨穿璧披帛式樣同時出現的是交叉式披帛式樣及“褒衣博帶”“秀骨清像”式造像風格。因此可以判斷,導致其出現的直接原因,應該是北魏太和初年統治者所推行的漢化改革政策。穿璧圖像在漢地大約出現于秦漢時期,考古發掘與相關研究也表明,這一圖像在當時的墓葬裝飾中極為盛行,例如馬王堆1 號漢墓與3 號漢墓出土的T 型帛畫上均繪有雙龍交尾穿璧的場面,從畫面中可以清晰看出此圓璧為一枚谷紋璧;同時馬王堆1 號漢墓中出土的漆屏風和朱地彩繪棺上,也可見到清晰的穿璧圖像(圖10)。在隨后東漢時期的墓葬中出現了大量雙龍交叉穿璧圖像的畫像磚及壁畫,并演化成了十字連璧紋樣大量應用于墓室的墻面及墓門裝飾。在魏晉時期墓葬中仍能見到類似紋樣,并且,在漢晉時期的織錦中也可以見到十字連璧紋樣(圖11、圖12)。

圖10:馬王堆1 號漢墓出土T 型帛畫中的雙龍穿璧

圖11:東漢雙龍穿璧紋,河南永城酂城墓出土

圖12:東漢十字穿璧紋,綏德縣出土,西安碑林博物館藏

從直觀視覺圖像中可以發現,穿璧圖像的構成分為兩部分:璧與穿璧之物。若想探究該圖像的真正來源,應從這兩點分別進行探討。

璧在中國古代具有極其特殊的價值與象征意義,既可作為區分地位等級的重要瑞器,⑧也因其象天之形,可作禮天之器,⑨⑩同時也可作為信物憑證,傳達信息。?另外,璧也被作為禮器隨葬使用,在秦漢時期的墓葬中發現了大量隨葬的玉璧及玉制品。《周禮·天官冢宰》曰:“大喪,贊贈玉、含玉。”孫詒讓注:“蓋以玉加于幣(束帛)以入壙(墓穴)也,贈玉亦用璧。”?即贈玉應為束帛加璧。《周禮·春官·典瑞》載:“駔圭、璋、璧、琮、琥、璜之渠眉,疏璧、琮以斂尸。”?可知,璧被作斂尸之用。除了禮儀之用外,璧也具有重要的裝飾功能。“古之君子必佩玉”?,在古代中國,從天子至士庶皆佩玉,璧則是組成佩玉的重要元素,甚至出現了具有功能性的“系璧”。另外,《禮記·明堂位》中有“周之璧翣”之說,璧翣即為簨虡的裝飾物?,漢代時為室內裝飾之物,漢代畫像中可經常見到。前文研究也可表明,璧翣在魏晉時期被佛教所吸收,以穿璧的造型裝飾于佛龕兩側。總之,璧是中國古代禮儀象征與裝飾實用的綜合產物,具有極強的適應性,在不同的發展階段展現出了不同的特色。

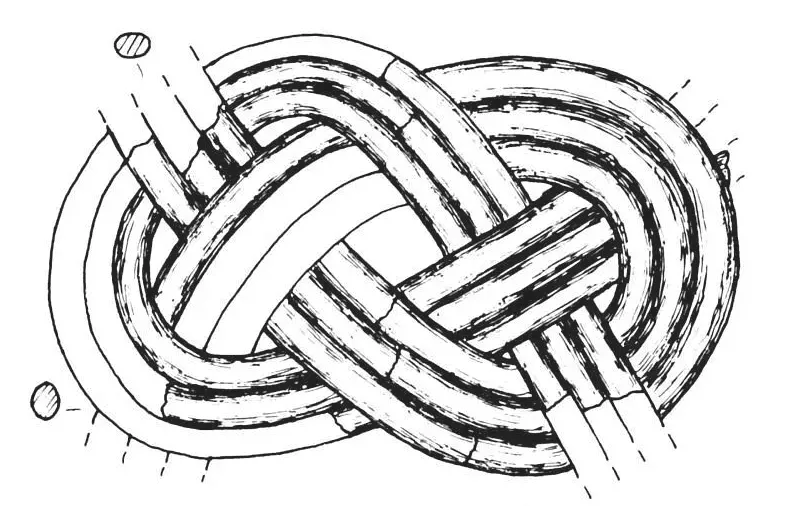

穿璧圖像在出現初期均表現為上下交叉穿璧的結構,這種結構形式在中國最早可追溯至良渚文化晚期(圖13)。這件被定名為雙錢結的藤編殘片的發現說明,這種編結技法早在4000 年前就已經高度成熟。這樣的雙錢結在漢代時仍可以見到,例如這件漢代繩紋玉佩(圖14),在漢代畫像石中也可以見到這種雙錢結的雙龍交尾圖像(圖15)。但王力先生認為:“考慮到有雙錢結紋案的實物已經可以上溯到比商代還早的良渚文化晚期,我們可以確認,雙錢結與雙龍穿璧結構無關:它們是兩種完全獨立的紋案。”?然則,任何事物的出現與發展都不可能具有完全的獨立性,穿璧圖案的出現是否與雙錢結存在直接關聯,我們不得而知,但至少應該作為一種值得探討的可能性。就交龍圖像而言,在中國先秦時期就已出現,《周禮》中便有“交龍為旂”的記載。雙龍相交在中國古代也有交合之意,《漢書·高帝紀》載:“父太公往視,則見交龍于上。已而有娠,遂產高祖。”?此記載雖為感生神話,卻能反映出古人的生殖崇拜與祖先崇拜。雙龍交尾圖像與伏羲女媧交尾圖像從符號結構的象征來講,均屬于陰陽相交、化生萬物的母體。《莊子·外篇·知北游》曰:“生也死之徒,死也生之始,孰知其紀!”?此類圖像出現在墓葬中,所代表的正是此種含義。

圖13:良渚文化晚期雙錢結藤編殘片

圖14:漢代繩紋玉佩,臺北故宮博物院藏

圖15:西漢雙龍交尾畫像石,河南唐河電廠出土

通過上述分析可知,穿璧圖像最初于秦漢時期的墓葬中用交龍來表現,隨后在漢晉墓葬的棺槨、墻壁、地磚及日用紡織品圖像中表現為十字連璧紋樣。那么,穿璧圖像又為何會出現在魏晉時期的佛教造像中,且大量應用于佛教人物的披帛呢?

從圖像本身來看,穿璧初期的表現形式為雙龍交叉穿過單個玉璧,后來逐漸發展為雙龍連續穿過多個璧的連璧圖像以及十字連璧紋,定然被賦予了更多內涵。首先,連璧被視為與上天的連接之物。《莊子》記載:“莊子將死,弟子欲厚葬之。莊子曰:‘吾以天地為棺槨,日月為連璧,星辰為珠璣……’”?《后漢書·禮儀志》大喪載:“東園匠、考公令奏東園秘器,表里洞赤,虡文畫日、月、鳥、龜、龍、虎、連璧、偃月,牙檜梓宮如故事。”?在漢代墓葬棺槨以及墓室墻壁上出現了大量連璧圖像。而《淮南子》中載:“日月者,天之使也。”?另載:“日、月俱入營室五度。”?漢許慎注:“日月如連璧,五星如貫珠,皆右行。”?由此可知,連璧在當時象征日月,而日月又被作為上天的使者。秦漢時期,人們的主流生死觀主要是源自黃老之學的神仙信仰,希望死后到達神仙世界乃至長生不老,甚至將死后的安居之所裝扮成超脫世俗的存在。連璧出現其中,無疑成為死者升仙的依托,所起的作用正是人世間與神仙天界的連接。

除了用于喪葬禮制,連璧也被用作重要的裝飾元素。《后漢書·與服志》載:“大行載車,其飾如金根車,加施組連璧交絡四角,金龍首銜璧。”?另外,連璧在魏晉時期也被賦予了象征美好事物的寓意。《世說新語· 容止》記載:“潘安仁、夏侯湛并有美容,喜同行,時人謂之‘連璧’。”?由此看來,璧與連璧是禮制與美好的象征,同時也寄托了古人“以璧象天”的思想意識與“事死如事生”的生死觀念。

穿璧圖像出現在佛教中,應與當時的社會背景息息相關。魏晉時期,社會意識形態呈現出儒釋道并行的現象。儒與道為漢地本土所出,在佛教傳入之前已流行發展數百年,“蒼璧禮天”與“君子佩玉”均來自儒家文化中“禮”的思想,而神仙信仰的興盛則與道教的崇尚密不可分。佛教作為域外文化傳入中土,若想立足扎根,必須借助于中國本土固有的思想觀念。佛教在傳入之初,便吸取了道教的“求仙”思想,佛教中倡導的往生極樂凈土觀念與道教的升仙觀念不謀而合,佛教中的佛陀、菩薩、護法等人物在中國無疑成為與道教“神仙”同等的存在,是指引往生的使者。因此,穿璧大量出現在佛教人物服飾中,便能有合理的解釋。同時,佛教還從儒學中汲取了入世思想,逐漸向世俗化演變,佛教中出現披帛并在腹前穿璧,不僅起到了裝飾與實用并存的作用,還與儒家文化中的佩玉之禮相契合。

四、結語

宗教藝術與墓葬藝術往往能直接反映古代人民的意識形態、審美觀念與物質文化。“穿璧”作為中國傳統禮制觀念與崇尚升仙喪葬觀念的物質化體現,隨著佛教在中國本土的廣泛傳播,二者逐漸相互交融,成為北朝隋代佛教造像中極為特殊的表現元素之一。兩種藝術形式之間的聯結,在一定程度上體現出佛教文化在傳播過程中的多元化與包容性,同時也可以作為佛教中國化的又一例證。

注釋:

① 徐正英、常佩雨譯注:《周禮》,北京:中華書局,2014 年,第954 頁。

② [晉]郭璞注,[宋]刑昺疏,王世偉整理:《爾雅注疏》,上海:上海古籍出版社,2010 年,第263 頁。

③ 夏鼐:《商代玉器的分類、定名和用途》,《考古》,1983 年第5 期。

④ 陳明達:《鞏縣石窟寺的雕鑿年代及特點》,《中國石窟· 鞏縣石窟寺》,北京:文物出版社,2012 年,第181 頁。

⑤ 溫玉成:《龍門北朝小龕的類型、分期與洞窟排年》,《中國石窟·龍門石窟(一)》,北京:文物出版社,1991 年,第218 頁。

⑥ 山西省考古研究院、沁縣文物館:《南涅水石刻》,北京:文物出版社,2022 年,第47 頁。⑦ 劉景龍:《古陽洞:龍門石窟第1443 窟(附冊)》,北京:科學出版社,2001 年,第55 頁。

⑧ 以玉作六瑞,以等邦國。王執鎮圭,公執桓圭,侯執信圭,伯執躬圭,子執谷璧,男執蒲璧。(《周禮》)

⑨ 璧,瑞玉圜以象天。(《宋本玉篇》)

⑩ 以玉作六器,以禮天地四方。以蒼璧禮天,以黃琮禮地,以青圭禮東方,以赤璋禮南方,以白琥禮西方,以玄璜禮北方。(《周禮》)

? 問士以璧,召人以瑗,絕人以玦,反絕以璧。(《荀子·大略》)

? 同注①,第46 頁。

? 同注①,第453 頁。

? 胡平生、張萌譯注:《禮記》,北京:中華書局,2017 年,第614 頁。

? 同注?,第614 頁。

? 王力:《中國古代文化常識》,北京:北京聯合出版公司,2014 年,第233 頁。

? [漢]班固撰,[唐]顏師古注:《漢書》,北京:中華書局,2013 年,第1 頁。

? 方勇譯注:《莊子》,北京:中華書局,2010 年,第359 頁。

? 同注?,第564 頁。

? [南朝宋]范曄撰,[唐]李賢等:《后漢書》,北京:中華書局,1965 年,第3141 頁。

? [西漢]劉安撰,陳廣忠譯注:《淮南子》,北京:中華書局,2012 年,第109 頁。

? 同注?,第123 頁。

? [東漢]許慎撰,[清]長沙葉氏郋園刊:《淮南鴻烈間詁》,光緒乙未春二月。

? [南朝宋]范曄撰:《后漢書》,北京:中華書局,1965 年,第3651 頁。

? [南朝宋]劉義慶撰,朱碧蓮、沈海波譯注:《世說新語》,北京:中華書局,2011 年,第601 頁。