職業本科學前教育專業“崗課賽證”融合育人模式研究

收稿日期: 2023-03-17

基金項目: 廣東省職業院校產教融合工作指導委員會教學改革項目“產教融合、精準育人:職業本科高校學前教育人才培養模式的創新研究與實踐”(2022CJRH04);2023年度廣東省教育科學規劃課題(高等教育專項)“托幼一體化背景下幼兒園教師專業發展研究”(2023GXJK149);2022年度肇慶市科技創新指導類項目“新時代嬰幼兒托育服務人員核心素養及高素質托育人才培養研究”(2022040315015);2023年度肇慶市哲學社會科學規劃項目“新時代人民美好生活需求背景下肇慶市嬰幼兒托育服務高質量發展研究”(23GJ-105);廣東工商職業技術大學2022年質量工程項目“1+X 證書制度下職業本科高校‘崗課賽證’融合育人模式的研究與實踐”;廣東工商職業技術大學2022年度校級科研項目“三孩政策背景下肇慶嬰幼兒托育服務現狀與對策研究”;廣東工商職業技術大學教育教學質量與教學改革工程項目“嬰幼兒發展與健康管理專業教學團隊”(zlgc2023023)

作者簡介: 羅紅霞(1985—),女,副教授,教育碩士,研究方向:學前教育、職業教育。

摘? 要: “崗課賽證”融合是職業本科高校學前教育專業培養高素質高技術技能創新型幼教人才的必經之路,需要以崗位需求為基點,以考證為抓手,以專業競賽為教學助推器,賦能專業實現精準育人,提高人才培養質量。學前教育專業應推進校企合作,以“崗”導課,實現崗課結合;以“賽”促學,以“賽”促教,實現賽教融合;以“證”定課,促進教學改革,實現課證融通。職業本科高校應從加強學校頂層設計、強化“崗課賽證”一體化設計、完善校內實訓設備配置、完善專業教學評價體系等方面提供實施保障。

關鍵詞: 職業本科; 學前教育; “崗課賽證”融合; 育人模式

中圖分類號: G712? ? ? ? ? 文獻標志碼: A? ? ? ? ? 文章編號: 1671-2153(2023)06-0069-08

2022年5月1日,我國正式實施新修訂的《中華人民共和國職業教育法》,其明確指出“實施職業教育應當根據經濟社會發展需要,結合職業分類、職業標準、職業發展需求,制定教育標準或者培訓方案,實行學歷證書及其他學業證書、培訓證書、職業資格證書和職業技能等級證書制度”;強調“職業學校、職業培訓機構實施職業教育應當注重產教融合,實行校企合作”;指出“國家通過組織開展職業技能競賽等活動,為技術技能人才提供展示技能、切磋技藝的平臺,持續培養更多高素質技術技能人才、能工巧匠和大國工匠。”職業本科高校以培養高素質高技術技能人才為主。隨著三孩政策的實施,我國越來越重視高素質學前教育人才培養。“崗課賽證”融合是職業本科高校學前教育專業培養高素質高技術技能幼教人才的必經之路,探尋切實可行的“崗課賽證”融合育人模式對職業本科學前教育人才培養具有極其重要的現實意義。

一、職業本科“崗課賽證”融合育人的內涵

(一)“崗課賽證”融合育人內涵

“崗課賽證”即崗位、課程、競賽、證書。“崗課賽證”既是職業學校著力提升人才培養質量的重要抓手,也是社會各界尤其是企業積極參與現代職業教育的重要載體,更是學生提升職業技能的有效途徑。從字面上理解,“崗”就是專業所對應的崗位群及崗位工作任務,表現為個體完成具體崗位任務所必備的職業核心素養,是專業人才培養的目標;“課”就是基于培養學生專業核心素養的專業課程體系及課程教學;“賽”即與專業密切相關的各級各類的職業技能大賽;“證”就是專業崗位工作所必須具備的職業資格證書、職業技能等級證書,體現個體的專業技能水平。“崗課賽證”融合育人模式“聯結產業界、教育界、競賽界、證書界四大主體,通過標準、內容、過程、評價等育人要素及人、財、物、環境、文化等資源要素的融合,全方位培養高素質技術技能人才”[1],是當前職業教育人才培養的新命題,也是職業本科高校培養高素質技術技能人才的重要途徑。

(二)職業本科“崗課賽證”融合育人的內涵價值

當前,我國職業本科教育受到國家高度重視,實現職業本科教育高質量發展是職業本科高校的時代重任。職業本科教育不同于普通本科教育和三年制專科教育:“普通本科教育使學生‘懂’,專科教育使學生‘干’,而職教本科教育使學生‘會’。”[2]“職業本科高校應該培養高度適應職業需求,能創造性解決實踐問題的復合型、發展型、技術應用型人才。”[3]2021年,教育部辦公廳印發了《本科層次職業教育專業設置管理辦法(試行)》,對職業本科人才培養作出了明確指示,“人才培養方案應校企共同制訂”,“實踐教學課時占總課時的比例不低于50%,實驗實訓項目(任務)開出率達到100%”,“與相關領域產教融合型企業等優質企業建立穩定合作關系。積極探索現代學徒制等培養模式,促進學歷證書與職業技能等級證書互通銜接”。“崗課賽證”融合育人以崗位需求為基點來思考人才培養的問題,從人才培養方案制訂到人才輸出全過程均堅持與崗位、市場的對話,融合過程中需進一步強化實踐教學,是培養高層次職業人才的必然路徑。

職業本科學前教育專業定位為培養高層次技術技能幼教人才,要求學生“掌握并創造性地將學前教育專業知識運用于教育實踐,具備較強的職業能力,達到本專業高層次崗位的職業能力要求,具備向技術技能型專家發展的能力”[4]。職業本科學前教育專業“崗課賽證”融合育人模式作為一種創新的人才培養模式,能夠推進“三教”改革,實現理論知識與實踐技能的融合,需要不斷創新課程體系,創新教學理念,創新教學方法,創新評價機制,培養具有創新精神的高素質學前教育人才。同時,職業本科學前教育專業“崗課賽證”融合育人要求強化高校與學前教育機構的溝通交流,了解市場對高素質高技術技能學前教育人才的需求,以崗位需求為基點,以考證為抓手,以專業競賽為教學助推器,打造以“崗”導課、以“證”立標、以“賽”促教的育人模式,助推職業本科學前教育專業精準育人。

二、職業本科學前教育專業“崗課賽證”融合育人的實施路徑

(一)推進校企合作,以“崗”導課,實現崗課結合

1. 立足崗位,精準定位

隨著經濟社會的快速發展,職業本科高校應轉變人才培養的理念,以市場用人需求為邏輯起點思考人才培養問題。職業本科高校應圍繞產業發展和市場需求開展調研,發揮行業組織的專業指導和橋梁作用,加強與幼教機構的對話溝通,開展廣泛調研,了解行業最新的人才需求。學前教育專業面向的崗位群主要包括幼兒園、托育機構、早教機構等幼教機構。值得注意的是,當前,我國對嬰幼兒托育高度重視,國家也已出臺政策鼓勵幼兒園開設托班,向下延伸招收2—3歲的嬰幼兒,幼兒園托幼一體化發展已是大勢所趨。隨著托幼一體化發展,學前教育專業的學生在掌握幼兒保教知識技能的基礎上,還應掌握嬰幼兒保教的知識與技能。

有關調查表明,隨著科學技術的進步以及家園合作重要性的日益凸顯,當前幼教機構需要高素質的復合型人才,要求幼教工作者不僅具備最基本的幼兒保教知識技能,而且具備熟練的智能軟件與多媒體操作技術,具有大局意識,懂得維護幼兒園的形象,擁有良好的溝通技巧,能開展有效的家庭教育指導工作。除此之外,高質量的幼教工作需要創造型的幼教人才。一方面,幼教工作者應能在幼兒教學活動開展、幼兒游戲設計、環境創設及玩教具制作等方面有較強的創造能力;另一方面,幼教工作者在與學前兒童互動時也應具備創造性思維,能對學前兒童因材施教。

2. 見習實習,“雙元”育人

《職業教育提質培優行動計劃(2020—2023年)》指出“積極推行認知實習、跟崗實習、頂崗實習等多種實習方式”。安排學前教育專業學生到幼教機構見習為“學生了解幼兒教師這一職業的工作環境、工作內容、工作能力、工作強度提供了渠道”[5],安排學生到幼教機構實習則讓學生可以學以致用,親身體驗幼兒保教工作環境,提高幼兒教育技能,畢業時可以更好地適應幼教機構環境,順利實現就業。職業本科高校落實“崗課賽證”融合育人模式必須合理規劃和嚴格監控學生的見習和實習工作,以保證人才培養立足“崗位”、對接“崗位”、深入“崗位”,實現產教融合、“雙元”育人。

職業本科學前教育專業應從三個環節科學規劃學生見習實習的全過程。一是確保見習實習崗位與學前教育專業對口,立足學前教育專業崗位群,建立專業實習基地,與幼教機構形成長期穩定的合作關系。二是合理規劃學生見習和實習的時間、內容、形式,使之與理論教學相適應,與幼教單位需求相吻合,提高見習實習的科學性和可行性。三是加強與合作幼教機構的密切溝通,一方面,有計劃地調查學生崗位適應情況,結合實際情況反思教學內容、方法及效果;另一方面,經常性地收集幼教機構的反饋信息,并據此對專業人才培養方案、課程標準、教學策略等進行調整,不斷提高學前教育人才培養質量。

3. 資源共享,深入合作

幼教機構的園長、幼兒教師等是開展園校合作的重要資源,在幼教經驗和實操能力方面可以大大彌補高校教師行業實踐經驗的不足。高校教師普遍缺乏幼兒教育的實踐經驗,在實踐教學方面也難以取得滿意的教學效果。另外,學前教育是直面學前兒童的工作,要求幼教人員除了掌握較強的專業知識和技能外,在面對稚嫩的兒童和成熟的家長時還應具備較強的靈活應變能力和處事藝術,這些專業能力在虛擬的環境中難以得到切實鍛煉和提高。

職業本科高校應優化合作機制,為專家進校、教師進園創造條件,拓展高校與幼教機構之間的合作方式,促進雙方深度融合。高校應深入挖掘幼教機構的優質資源,分析職業本科學前教育專業人才培養與幼教機構用人的相通點、相融點,打通雙方的合作渠道。一方面,建立激勵機制引進幼教機構教師和專家,使其到高校擔任兼職教師,承擔專業實踐教學任務,建立專兼職教師隊伍;另一方面,高校安排教師到幼教機構進行實踐鍛煉,既可以深入了解行業最新發展動態與對人才的實際需求,又可以在幼教一線鍛煉教師專業技能,推進“雙師型”教師隊伍建設。

(二)以“賽”促學,以“賽”促教,實現賽教融合

1. 樹立賽教融合新理念,實現賽教全方位融合

“近年來,世界產業革命加速推進,加之我國產業轉型升級、產業結構調整以及經濟發展方式的轉變,導致了對人才類型需求的變化”[6],市場對學前教育人才的需求從單一技能型轉化為具有創新精神的復合型人才。與此同時,隨著學前教育向家庭教育指導、早教、托育、社區服務等方向延伸,市場對高素質創新型學前教育人才的需求與日俱增。賽教融合成為培養創新型學前教育人才的有效路徑。學前教育專業技能大賽是職業本科學前教育專業的重要競賽,賽項涵蓋的知識技能寬廣,包括幼兒教學活動設計、說課、幼兒故事、多媒體課件制作以及音樂和繪畫等多方面的專業技能,既可以鍛煉學生的綜合素養,也可以激發學生的創造性思維。職業本科學前教育專業應樹立賽教融合新理念,將學前教育專業技能競賽融入教學的全過程,變革人才培養方式和課堂教學模式。

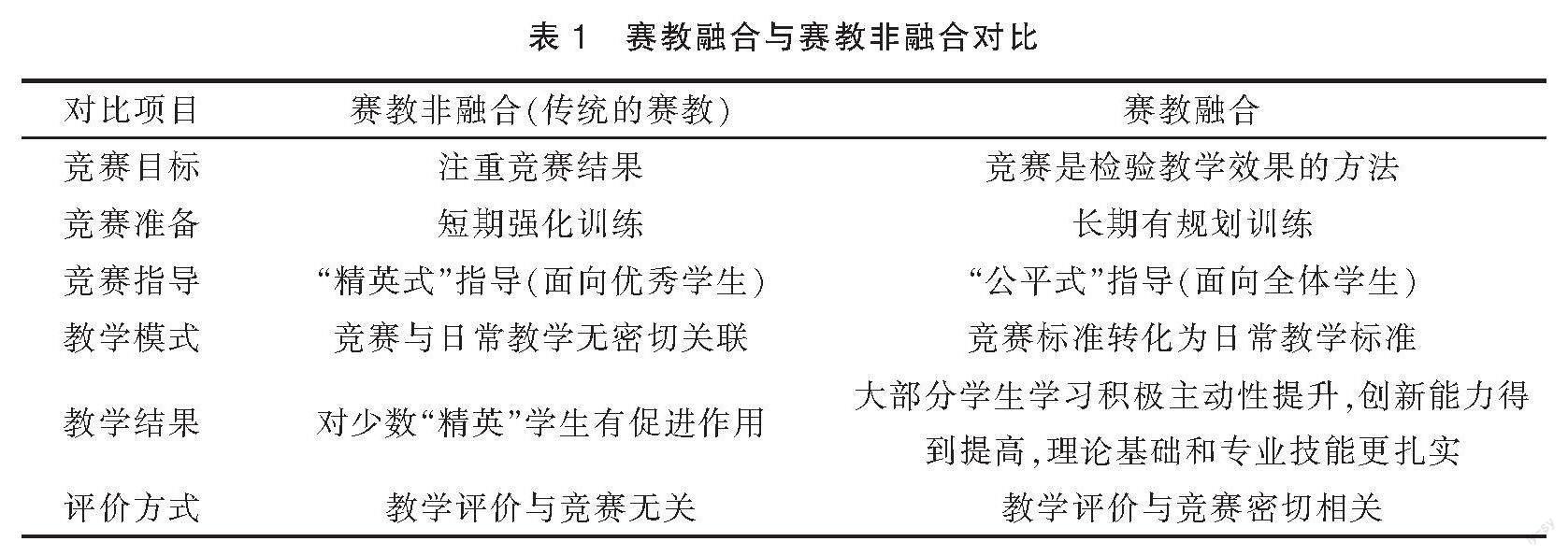

賽教融合不同于傳統的教學與競賽。傳統的競賽與日常教學并不融合,參賽人員也是部分優秀學生,覆蓋面窄,競賽的結果也未納入課程教學評價指標體系,通過參賽也未能全面提升學生的職業能力。在賽教融合理念下,高校把參賽視為全面提升學生職業能力的重要平臺。賽教融合教學模式下,競賽本身的競爭性、社會性、職業性、實踐性、技術性并未發生改變,而其在人才培養中的地位則有極大提升。課程教學從課程大綱撰寫、課程實施計劃編寫、課程教學落實到課程教學結束,始終與競賽緊密聯系(見表1)。競賽成為教學的一種手段,同時又成為教學的指引和檢驗,賽教融合最終賦能于學生綜合素質的全面提升和職業教育的快速發展。

2. 打造多層次多樣化競賽,有效實現賽教有機融合

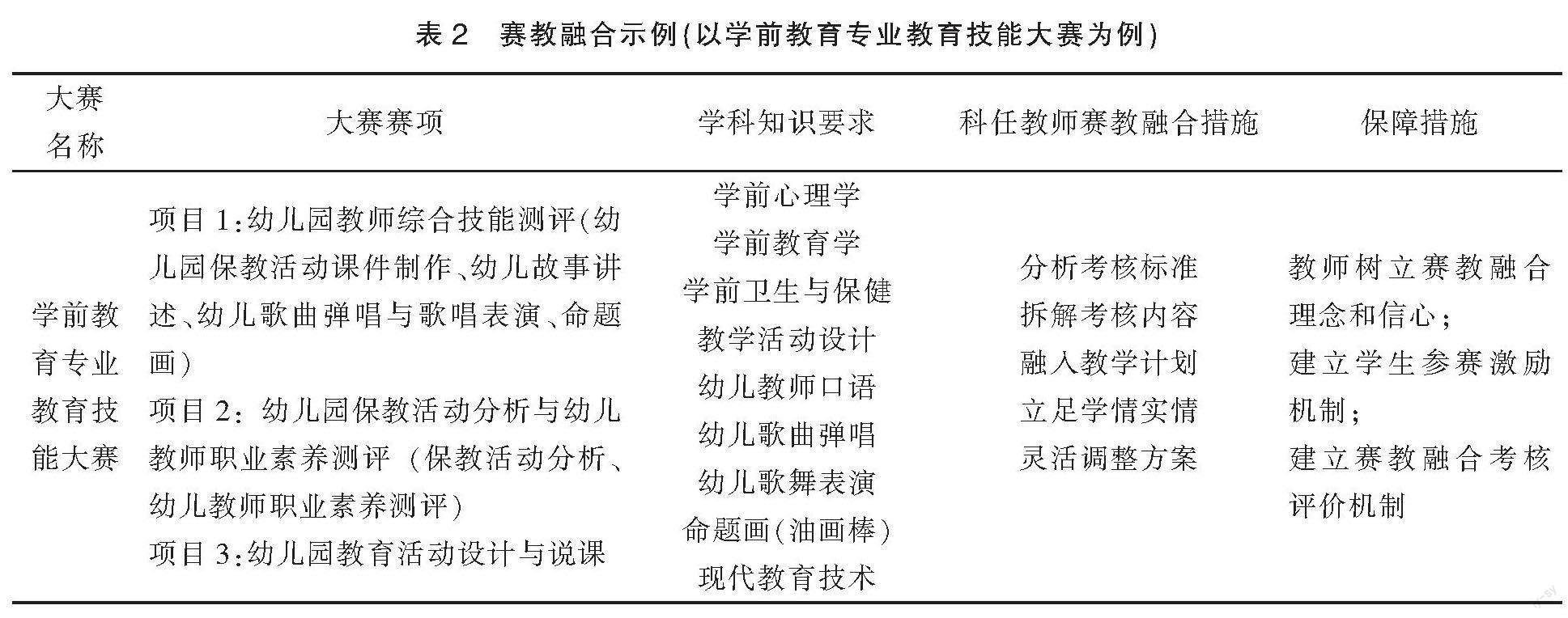

“高職院校職業技能競賽按照舉辦部門可以分為國際性、全國性、地方性和學校性”[7]。地方性以上的競賽面向學生的范圍較廣,技能要求較高,對參賽院校一般有名額限制。因此,地方性以上的比賽一般只有少數通過選拔的優秀學生參賽,大部分學生沒有機會參賽。賽教融合教學必須讓每位學生都能參賽,職業本科高校應組織多樣化的校內競賽。高校可充分研究典型的專業競賽賽項,參照已有賽項積極組織策劃校內競賽。學前教育專業教育技能競賽(分為省級和國家級)是學前教育專業唯一的國家級的專業競賽,學前教育專業可根據省級賽項要求和考核標準策劃校級的學前教育專業技能競賽,拆解競賽賽項并與相關課程銜接,將各賽項的考核內容和考核標準融入相關學科課程教學。如大賽幼兒園教育活動設計、說課項目與“幼兒園教育活動設計與指導”課程相對應,科任教師可根據大賽考核標準強化學生的課堂實踐訓練,開展活動設計(教案制作)比賽、說課比賽,通過大賽促進學生的自主學習能力提升。

值得注意的是,高校不應拘泥于省賽原設的考核標準,而應立足于學情、教學進度來調整競賽的選項、考核重點、試題難度、賽項水平和評價標準。例如學前教育專業教育技能競賽中設有幼兒歌曲彈唱與歌唱表演賽項,要求學生在鋼琴彈奏的同時進行歌曲演唱,不僅要求學生掌握熟練的鋼琴彈奏技巧、歌唱技巧,還要求學生能將彈和唱結合起來,對于鋼琴初學者和聲樂初學者來說難度較大,如果直接參照省賽標準貫徹賽項要求,必然難以開展。因此,教師應該根據學情將比賽調整為單獨的鋼琴彈奏比賽和單獨的歌唱比賽,待學生彈和唱兩方面技能都掌握差不多時再組織彈唱比賽。另外,競賽方式也需靈活調整,多樣化發展,可根據學情組織個人賽、小組賽、班際賽。總而言之,專業教學應立足學情,靈活調整賽項的標準和開展形式,使競賽與教學深度結合。

3. 以教師為“引擎”,以賽教融合促進教學相長

科任教師是教學的主體,也是專業技能競賽的策劃者和指導者,是賽教融合的踐行者和重要“引擎”,在很大程度上決定著賽教融合實施的驅動性、穩定性和有效性。為提高賽教融合的可行性和有效性,職業本科學前教育專業應組織有關負責人和科任教師提前制定方案,將競賽深度融入教學計劃,使各賽項標準與對應課程標準有機結合。學前教育專業各科任教師應認真研究競賽規則和課程標準的內容,將職業技能大賽所呈現的典型工作任務通過分解與重構整合到常規教學中,大膽進行教學改革,將理論教學與技能培養相融合、課程教學與技能大賽相融合、能力考核與競賽評比相融合(見表2)。

科任教師對賽教融合應樹立賽教融合理念和信心,以學生能力培養為中心,以指導競賽為契機提升自身的專業水平和職業技能,實現以“賽”促教。同時,建立激勵機制,采取物質獎勵、精神鼓勵等方式激勵學生參與技能大賽,以大賽為學習的向導,讓所有學生都參與比賽,以技能大賽標準要求學生,促使學生自覺提升自身的專業水平,實現以“賽”促學。學前教育專業各科任教師要建立賽教融合課程考核評價機制,將學生參與競賽的積極性、競賽結果納入考核標準體系,具體可將競賽設為形成性考核或期末考核的形式,也可以給予競賽取得好成績的學生適當加分或期末免考的獎勵。

(三)以“證”定課,促進教學改革,實現課證融通

1. 筑牢課證融通理念,構建課證融通體系

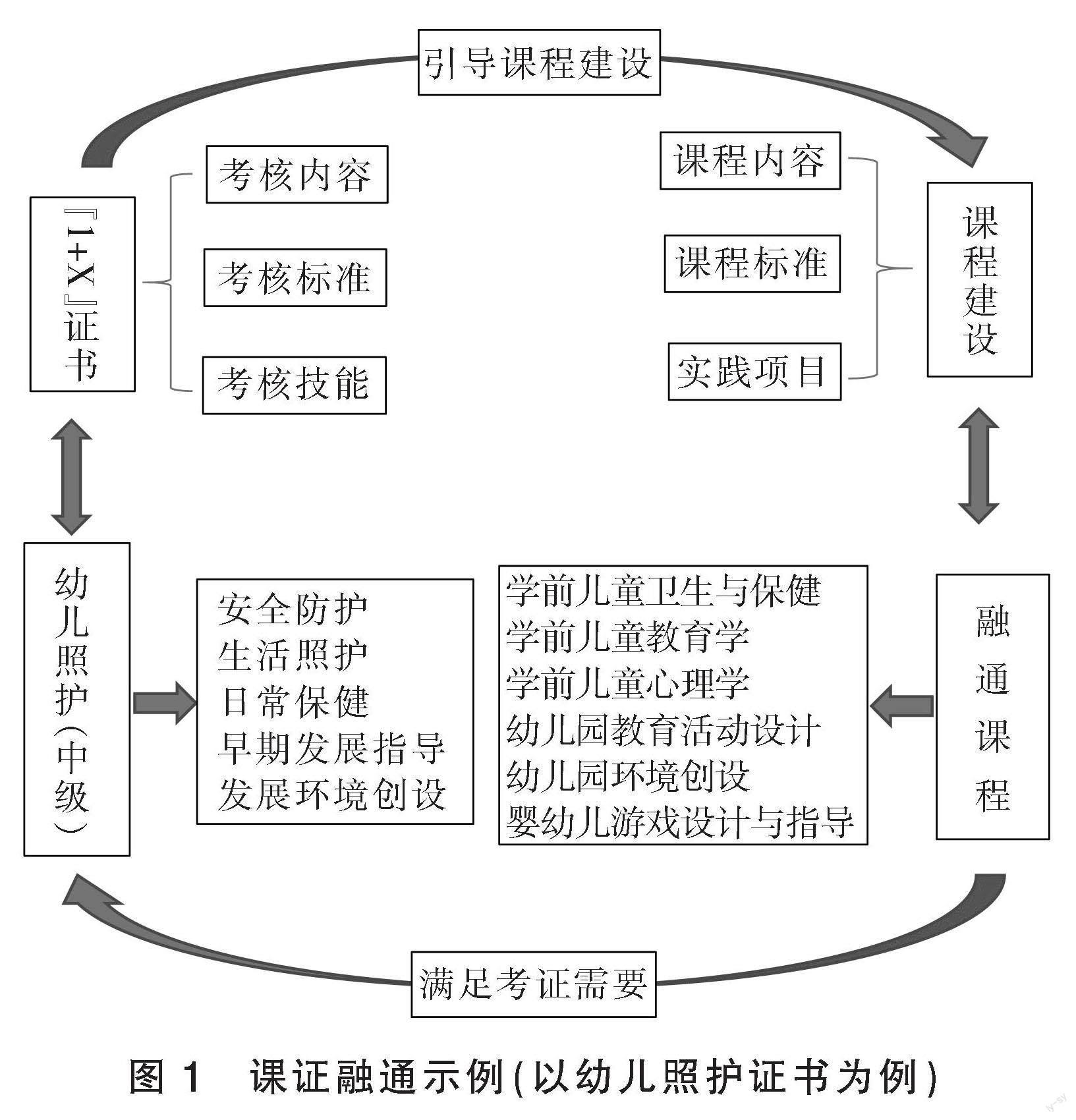

證書是學生步入工作崗位的敲門磚和專業能力證明,主要包括職業資格證書、職業技能等級證書和“1+X”職業技能等級證書。針對學前教育專業而言,學生可以考取的證書有幼兒園教師資格證書、幼兒照護證書(“1+X”證書)、普通話等級證書以及鋼琴、舞蹈等藝術類的等級證書。職業院校應該根據人才培養定位、專業崗位核心技能需求合理規劃學生應該考取的目標證書,并將考取證書列入專業人才培養方案中,作為教學重要目標。同時,應牢固樹立課證融通理念,構建課證融通體系。課證融通是指“將職業技能等級證書考核內容有效融入相關專業課程”[8],使課程教學內容能滿足學生考證的專業知識技能需求。職業院校應分析相關職業證書的具體考核項目和內容,對核心課程進行強化,并使其體現在教學大綱的條目和內容中,再具體化為課程標準。如以“1+X”幼兒照護(中級)證書為例,考核包括專業理論與專業實務兩個方面,考核內容則由相關項目和知識技能點構成,具體包括安全防護、生活照護、日常保健、早期發展指導、發展環境創設等五大模塊內容,其中每一模塊又細分為幾個具體項目,證書的考核內容應涵括在課程內容中,成為課程體系建設的重要內容(如圖1所示)。

2. 優化教材建設機制,深入推進教學改革

教材是教學內容的載體,高質量教材是職業院校培養高素質人才的重要支撐。“教師的教學能力展示和教學方法選擇都要以教材為根本,離開了教材,一切的教學活動就會進入到無序發展狀態,教育質量難以保證。”[9]深入推進課證融通,職業本科高校應重視教材的選用,優化教材建設機制。教材選用與建設應把握幾個原則。一是確保教材內容與職業證書的適應性,教材內容要吐故納新,涵蓋證書考核項目的相關知識技能,能完全滿足專業教學的需要。二是突出職業本科特色和學前教育專業特點,選擇易教利學的優質教材,提高教材的針對性和實操性,爭取教材在最大程度上滿足相關職業證書考核需要。三是積極推進教材建設理念、機制和方式方法的改革創新,建立激勵機制,鼓勵專業教師按照證書考核內容、知識技能點和要求重新編排教學單元模塊,以任務為導向打造活頁式教材;或從證書考核試題庫中抽取典型考題、整理考核項目、梳理核心知識技能編制教材,推動學前教育專業特色教材建設。教材建設是課程建設和教學改革的重要組成部分,必須堅持適用、好用的原則,有組織、有計劃地著力推進。

教學改革是課證融通的助推器,也是“崗課賽證”融合的重要環節。教師應牢記課證融通的理念,明確教學改革思路,以職業證書考核和專業技能掌握為核心開展教學。職業本科教育以專業技能培養為重點,教師應堅持理實一體化教學模式,強化實踐鍛煉。具體教學方法應結合教材和專業技能要求進行選擇。如幼兒照護(中級)證書的實踐考核要求在安全防護、生活照護、日常保健、早期發展指導、發展環境創設等五個模塊共21項核心技能中隨機抽取兩個不同核心技能進行考核。考核有既定的考核試題庫、嚴格的考核要求和明確的考核操作步驟。教師可采取項目教學法和任務驅動法,將項目從簡單到復雜、從易到難規劃教學,按照證書的考核要求規范學生的實操,強化學生的實踐鍛煉,逐一突破各個核心技能。教學改革應與教材建設同步推進,以教學內容改革為重點,以教學方法改革為推力,實現課證的真正融通。

3. 扎實推進證書考評工作,促進課證融通落地見效

證書是學生的“身份符號”和“達標證明”,學生考取職業證書是學生學習的重要目標,也是課證融通育人模式開展的重要目標。高校應早謀劃、嚴組織、求實效,扎實推進考評工作,促進課證融通落地見效。高校應提前掌握相關證書的考試時間,及時制訂證書培訓計劃和考評工作管理細則。對于可由高校自行組織考試進行申請的證書,如“1+X”幼兒照護證書,高校應積極申請試點,并及時與評價組織溝通,了解證書考試工作的組織程序、報考流程、師資及物資設備等方面的具體要求,以穩步推進考評工作。另外,組建一支素質優良、數量充足、專業知識豐富、專業技能過硬的培訓師資和考評員隊伍,這是保證考評工作質量的關鍵。高校可建立激勵機制,鼓勵專業教師積極參與證書培訓工作或證書考評工作,確保考評工作質量,提高學生考證通過率。再者,學前教育專業負責人應與學校相關部門、評價組織密切溝通合作,及時解決有關問題,穩步推進考評工作實施。

三、保障機制

(一)加強職業本科高校頂層設計

學前教育專業“崗課賽證”融合育人模式的有效開展需要專業教師積極投身于教學改革,需要在教材選擇與開發、教學方法改革、專業建設等方面擁有較強的自主權和靈活性,需要一個優良的體制環境來支撐。職業本科高校應加強頂層設計,強化“崗課賽證”育人的制度創新和政策供給,在校企合作、課程建設、教材開發、教學改革、教師激勵等方面給予大力支持,協調學院與教務處、財務處、資產處、考證辦、校企合作辦等有關部門的關系,使各部門統一認識、統一步伐,形成相互配合與支持的良好氛圍,更好地落實制度保障,鋪平“崗課賽證”融合育人的“綠色通道”。

(二)強化“崗課賽證”一體化設計

職業本科高校應明確“崗課賽證”四要素的關系,應以“崗”為立足點和落腳點,“課”是“崗”“賽”“證”融合的實現基點和重要路徑,“賽”和“證”是人才培養、課程實施的教學產出和成果體現,同時也是教學開展的推手,反過來促進教學改革。職業本科學前教育專業應全面深入推進與幼教機構的合作,立足行業需要,以“崗”定位,對“崗”“課”“賽”“證”四要素進行全方位、多層次的一體化設計。學前教育專業應圍繞高素質高技術技能創新型學前教育人才核心素養,綜合考慮專業技能競賽以及專業證書的知識技能要求,高屋建瓴,全面規劃專業課程體系建設,合理制定人才培養方案,使“崗”“課”“賽”“證”四要素全方位融合,在課程大綱、教材建設、教學改革、評價體系等方面實現無縫銜接,打好“崗課賽證”融合的“組合拳”。同時,在實行“崗課賽證”融合育人的全過程,學前教育專業應保持與幼教機構的密切聯系,使幼教機構參與崗課結合、賽教融合、課證融通的全過程,形成“崗課賽證”深度融合的特色“套路”。

(三)完善校內實訓設備配置

實踐教學是職業教育的重要內容,也是“崗課賽證”融合育人的題中要義。學前教育專業不管是專業競賽還是證書考評都離不開專業技能考核,離不開實踐鍛煉,少不了充足的實踐教學設備。推進“崗課賽證”融合育人,高校應完善校內實訓教學設備配置,引進具有適宜性、時代性、典型性和可操作性的實訓設備,使實訓設備能滿足實踐教學實施、專業競賽開展、專業證書考評的需求。高校應在經費撥款、實訓室建設審批、實訓室日常使用等方面給予大力支持,使實訓室始終能滿足實踐教學、專業競賽開展、職業證書考評的需要。

(四)構建專業教學評價體系

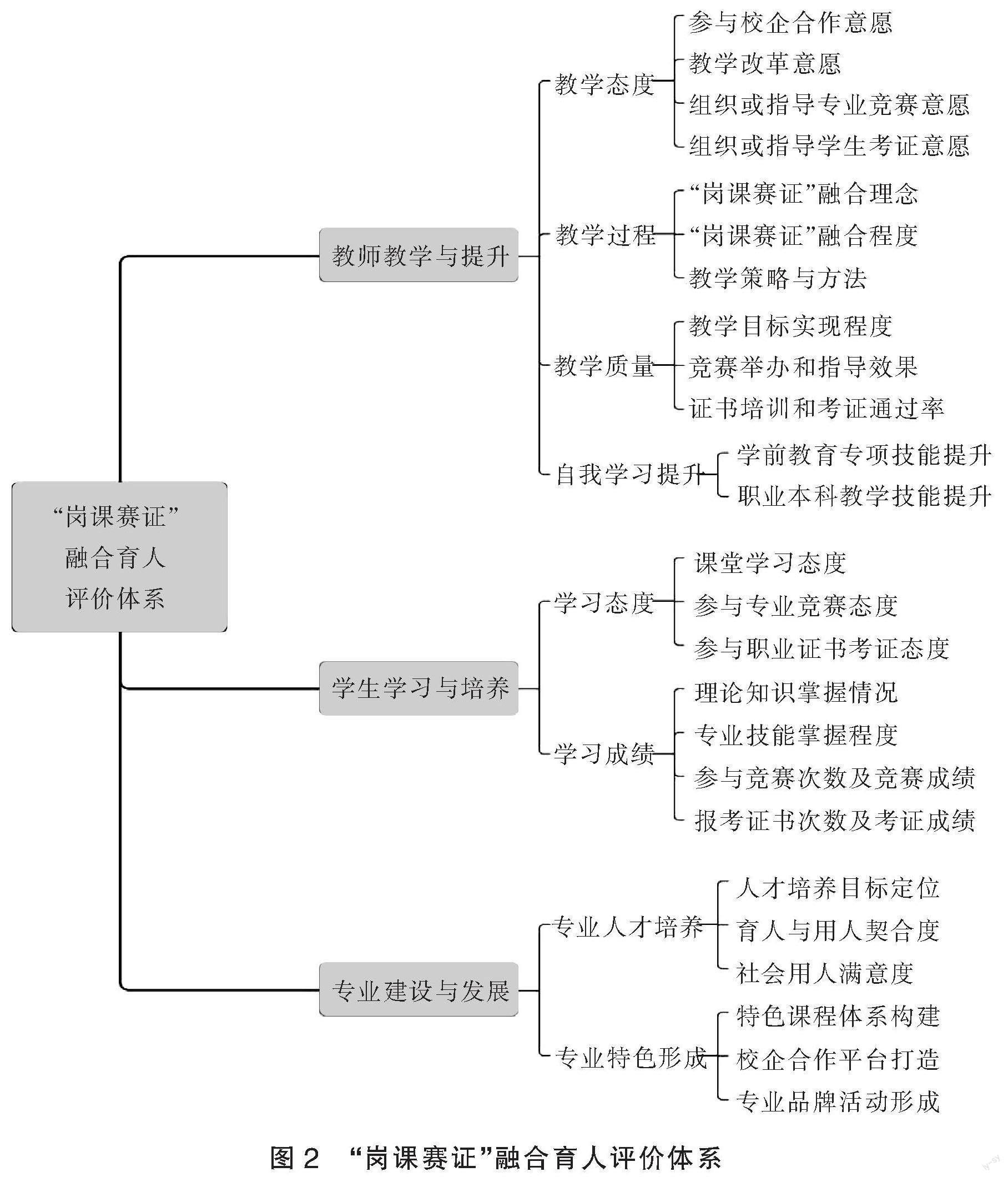

“課堂教學質量評價是學校內部質量保證體系的一項重要內容,是教師教學質量考核的重要依據。”[10]“崗課賽證”融合育人模式的貫徹實施需要構建與之相契合的課堂教學質量評價機制和評價標準體系。職業本科學前教育專業應根據“崗課賽證”融合的教學要求,從教師教學與提升、學生學習與培養、專業建設與發展等方面提取和梳理評價指標。“崗課賽證”融合育人評價體系構建如圖2所示。

在教師教學與提升方面,建立教學態度、教學過程、教學質量以及自我學習提升等四級次指標,著重評價教師在參與校企合作、指導學生參加專業技能競賽、指導學生考取專業證書,以及實施“崗課賽證”教學改革等方面的態度、理念、方法以及取得的成效。在學生學習與培養方面,主要評價學生的學習態度和學習成績,并在考取專業證書和參與專業競賽兩方面采用數字量化評價方式,構成一個定性定量相結合的評價指標體系。專業建設與發展的評價主要包括專業人才培養和專業特色形成兩方面,其中專業特色主要從特色課程體系構建、校企合作平臺打造以及專業品牌活動形成等三方面去評價。需要注意的是,評價體系構建以及各指標權重的確定應該考慮幼教機構的意見和建議,以更好推動并檢驗“崗課賽證”融合育人模式的長效實施。

四、結束語

總的來說,“崗課賽證”融合是職業本科學前教育專業培養高素質高技術技能創新型幼教人才的必經之路。職業本科學前教育專業應全面分析當前行業對學前教育人才的需求,立足“崗位”,深入推進與幼教機構的合作,對“崗”“課”“賽”“證”四要素進行全方位一體化設計,打好“崗課賽證”融合的“組合拳”,確保“崗課賽證”融合育人模式落地見效。

參考文獻:

[1] 張慧青,王海英,劉曉. 高職院校“崗課賽證”融合育人模式的現實問題與實踐路徑[J]. 教育與職業,2021(21):27-34.

[2] 劉毅豪,任永祥. 職教本科“雙師型”教師頂崗實踐評價機制研究[J]. 太原城市職業技術學院學報,2022(12):63-66.

[3] 王學東,馬曉琨. 職業本科高校人才培養定位與體系建設[J]. 教育與職業,2022(5):21-27.

[4] 王永奎,羅春霞,李靜. 職業本科學前教育專業教學標準開發與實施[J]. 教育觀察,2020(48):102-105.

[5] 吳巍瑩. 師范院校大學生職業認知狀況研究:以學前教育專業為例[J]. 江蘇第二師范學院學報,2017(11):13-18,124.

[6] 陶軍明,龐學光. 多重制度邏輯下現代學徒制的實踐困境與路徑選擇[J]. 西南民族大學學報(人文社會科學版),2021(9):206-212.

[7] 疏劍,張信群,張婷婷. 高職院校開展技能競賽的實踐與對策研究[J]. 滁州職業技術學院學報,2020(2):21-25.

[8] 許曉曉. 高職院校電子商務專業“1+X”課證融通教育研究[J]. 齊齊哈爾大學學報(哲學社會科學版),2022(11):161-163.

[9] 隨國棟,羅生全. 高等職業院校教材建設的價值邏輯、質量管理及評價機制[J]. 職教論壇,2023(1):35-42.

[10] 張卿,劉建利. 高職院校課堂教學質量評價體系的構建[J]. 石家莊職業技術學院學報,2022(3):7-10.

Research on the Mode of Integrated Education of “Post-Curriculum-Competition-Certificate” for Vocational Undergraduate Preschool Education Majors

LUO Hongxia

(Guangdong Business and Technology University, Zhaoqing 526020, China)

Abstract: The integration of“post-curriculum-competition-certificate” is the necessary way for vocational undergraduate colleges to cultivate high-quality, high-tech, and innovative preschool education talents in preschool education. Based on post demand, with certification as the starting point and professional competition as the teaching booster, it enables professional and accurate education and improves the quality of talent cultivation. The preschool education majors should promote the cooperation between schools and enterprises, guide the education by“post” and realize the combination of post and curriculum; promote learning through “competition” and promote teaching through“competition” to achieve the integration of competition and teaching; determine the curriculum by “certificate” to promote the teaching reform and realize the integration of curriculum and certificate. Vocational undergraduate colleges should provide implementation guarantees by strengthening the top-level design of vocational undergraduate colleges, strengthening the integrated design of “post-curriculum -competition-certificate”, improving the allocation of on-site training equipment, and improving the professional teaching evaluation system.

Keywords: vocational undergraduate; preschool education; integration of“post-curriculum -competition-certificate”; education mode

(責任編輯:姜聰瑞)