試論美學理解視角下的科學教學

邵朝友 楊澄宇

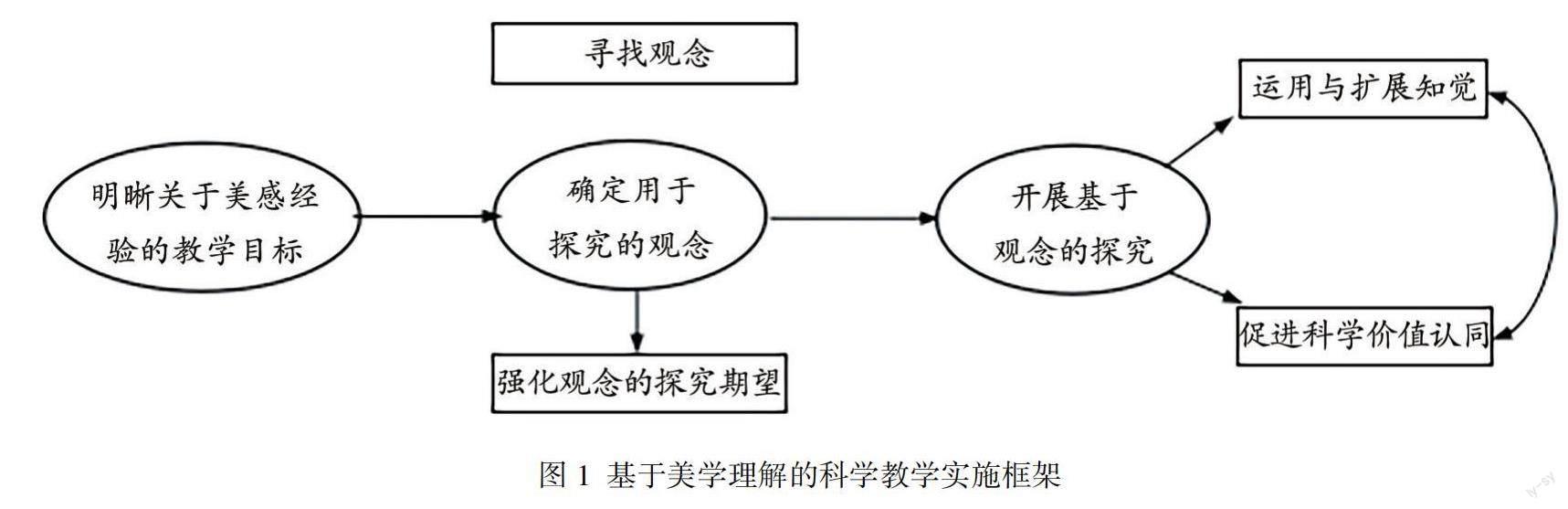

摘? ?要: 科學教學存有三種學習理論視角,分別為概念理解、話語理解與美學理解。相比概念理解與話語理解,美學理解超越了前兩者分別指向的認知與社會范疇,體現了人之為人的美學維度。在特征上,基于美學理解的科學教學追求美感經驗,開展基于觀念的探究。在實務上,基于美學理解的科學教學可采取“明晰關于美感經驗的教學目標—確定用于探究的觀念—開展基于觀念的探究”實施框架。

關鍵詞: 科學教學;概念理解;話語理解;美學理解;美感經驗;基于觀念的探究

科學教學一直以來強調學科知識體系,理性與認知被置于核心地位。隨著科學社會維度的發現,語言和社會逐漸成為科學教學的重要內容。然而據杜威(J.Dewey)的說法,教育即審美,所有課程都有一個美學維度,都能讓學生際遇與欣賞最有個性與最值得珍惜的事物。1 如果教育是為了更好地生活,那么,科學教學勢必要讓學生經歷審美過程。就此,已有不少學者從學習理論視角進行探討,而美學理解是其中一種重要的學習視角。那么,何謂美學理解?基于美學理解的科學教學有何特征?如何開展基于美學理解的科學教學?這三個問題構成本文的探討主題。

一、科學教學呼喚美學理解

考察發現,當今關于科學教學存有三種典型的學習理論,分別對應概念理解(conceptual understanding)、話語理解(discourse-based understanding)、美學理解(aesthetic understanding)。這三種學習視角各具內涵,下文逐一加以論述。

1.科學教學的三種學習視角

(1)概念理解

概念理解植根于理性主義傳統和個人認知心理學。在指向概念理解的視角下,學習被視為一種理性活動,其關鍵是理解并接受思想。這些思想具有智力和理性的特征,學生必須依據有效證據做出判斷,因此,學習被視為某種探究。概念學習聚焦于“學習是什么”,關注知識、結構及其事實,但并不排斥情感或態度,關于“學習需要什么條件”不是它討論的重點;學習是理性的,概念的改變意味著學習發生,以便確保概念與現實保持一致;所謂科學教育,就是讓學生根據可靠的事實精確地表征世界。1

(2)話語理解

話語理解把科學視為文化、社會與脈絡的活動,社會文化理論是其典型表征。有研究2 顯示,話語理解視角主要由兩大部分構成:一是習得科學專題模式,先學習與科學話語、意義、提問類型、證據與邏輯推理相適應的結構化方式,然后學習特定的語義模式,它能聯結科學語言并產生意義。二是形成與科學、科學思想、科學共同體相契合的身份認同。這種身份認同包括想象未來的自己,許多學生把自己視為科學學習者、應用者和研究者。在此視角下,知識具有情境性,權力和公平乃關注焦點。科學學習并非為了培養精英,而是培養能在科學共同體內討論科學的人。在這種科學課堂上,學生圍繞共同話題學習并進行提問、話題轉變、辯護、假設、批判、理論化、想象等活動。

(3)美學理解

美學理解來自杜威的美學理論,認為教育要讓學生生活充滿有意義的經驗,學習要讓學生經歷美感經驗(aesthetic experience)。美感經驗在生活中隨處可見,如:生活中一個得到圓滿解決的問題,一次聲情并茂的演出,一場已經結束的游戲,甚至一次激烈吵架……只要它們善始善終,沒有被中途打斷,得到圓滿的結局,它就是一個經驗。3 經驗又與期望(anticipation)息息相關。期望融合了智性與情感,能讓學生主動思考后續行動,又能對未來各種可能性進行預測。這種預期常常引起一系列心理活動乃至深層次的思考,為學生進一步探究學習提供驅動力。4 這表明,在期望引導下的探究富有事件性、引人入勝。在這些活動中,學生與外界相互作用,這改變了他們對世界的認識,轉變了對自己的認識。換言之,美感經驗具有轉化性,它改變了人與世界的關系;而在事件推進中,完滿性使得學生被世界吸引,他們的認知、情感與外界融為一體,此刻他們拓展了知覺與行動,成為完整的人。5 科學教學不是為了培養科學家,而是回到生活本身。幸福生活問題才是人類的根本,生活經驗是一切思想的出發點,生活經驗最本真的意義就是審美。6

2.科學教學需要美學理解:基于三種學習視角的比較

三種理論各具特色,可進一步從“知識的界定、課程的核心概念、什么激發學習、學習如何發生、教師的角色、學生的角色”六個論題呈現它們之間的特征。7

通過比較,本文認為,科學教學除了概念理解、話語理解,還需要美學理解,其原因在于:

第一,教育目的在于培養會生活的人。概念理解堅持理性與邏輯的立場,概念與學科知識是課程核心概念。話語理解認為,知識被界定為分布于社群,體現為與他者進行語言交流與行動參與,語言與參與是課程核心概念。美學理解則將知識界定為在物質或社會的層面參與日常世界的行動,觀念與經驗是課程核心概念。相比之下,美學理解充分體現出美作為人性的一部分,更加重視人的生活,觀念與經驗和人的日常行動更為相關。這把人置于教育的中心,體現了人文主義的教育目的。

第二,學習是全身心的投入。概念理解認為,學習是通過新舊知識的相互適應、認知失衡或認知不一致等發生的,教師需要幫助學生確認并改變錯誤概念,學生需要認識并取代錯誤概念。話語理解則凸顯語言與學生身份的作用,強調教師幫助學生采納社群與分享討論的方式,學生需要盡可能與同伴、教師、社區人員共同建構知識。相比之下,美學理解把經歷美感經驗作為科學教學的指導,要求教師幫助學生重看世界、發現日常世界的美與真理,重視學生積極論證觀念的潛力。學習得到全身心的投入,促進了深度學習。

第三,期望能激發強烈動機與深度參與。概念理解以問題、認知失衡來激發學習,話語理解以參與愿望與身份認同來激發學習,美學理解則把可能性的期望與嘗試觀念的愿望作為激發學習的動機。相比之下,期望和觀念更具深層次的情感作用,能更好地激發學習動機,持續而富有深度地推動學生學習。

二、美學理解視角下科學教學的特征

如何開展基于美學理解的科學教學?有必要先明晰基于美學理解的科學教學有何特征。這包括兩個方面:

1.追求美感經驗

美學理解的價值確定,意味著美學理解成為科學教學的選擇,其核心在于美感經驗成為科學教學的目標。在這樣的課堂上,教師首先需要思考教學內容對學生意味著什么,即所學內容對于他們的生活有何助益,這實際就是教學目標。這樣的教學目標不止于科學認知或科學語言,而是融合了認知、知覺與情感,并可以用于生活實踐。為此,教師需要鉆研并解讀科學課程標準和相關文本,進而在考慮學生學情基礎上確定所欲實現的美感經驗。這樣的美感經驗包含“學期、單元、課時”三個層面,為教學與評價提供依據。

2.基于觀念的探究

基于美學理解的科學教學意圖讓學生經歷美感經驗,這需要期望的參與,它是推動該歷程的動力。那么,期望由何產生?這涉及了杜威的觀念(idea),用以推進期望對學習事件的引導。這里的觀念乃是一種可能性,與概念有所不同。概念表示一個精確的界定,意味著能準確地加以應用,概念定位的學習目標建構精確、有意義的表征。與之不同,觀念是那種能吸引學生、改變他們想法的東西,觀念定位的學習目標幫助學生在觀念引導下,運用觀念生活、與之共存于世界。觀念是推動學習的激動人心的能量,幫助學生富有活力地進行思維想象。相反,概念通常表現為認知現象,而不是表現為行為、情感和情感綜合體現象,通常被作為靜態的表征,而不是作為事件或參與世界方式。1 因此,要通過學習發展學生審美能力,在很大程度上取決于教學圍繞的是觀念而不是概念。當然,概念與觀念也存在著聯系,概念幾乎都來自觀念,或者說觀念是抽象化概念的原型或來源。

觀念具有三個特征,能解釋為何它能推動期望。觀念的第一個特征是學科性,即觀念指向與期望相關的學科內容。2 學校與教學中存在許多傳統想法,如學生盼望與同伴進行課外閑聊,就不是觀念。觀念的第二個特征是可行性,即它能促發行動,觀念只有在行動中才有意義和價值。杜威認為觀念是將來可能經驗的期望生產器3,而期望如同計劃導向行動。4 一旦觀念形成,將會通過行動測試它的可能性,如果不具有可行性,觀念則僅僅是想象。觀念的第三個特征是情感性,觀念的情感關聯著期望的情感,后者源于參與特定觀念,持續推動并統一經驗走向完滿。5 這種情感伴隨觀念展開過程,直接創造了期望的情感,使學生產生持續興趣,進而融合經驗中的知識技能與情感態度,在感情和價值上認同學科。總之,美感經驗的產生過程需要經驗的連續與累積,需要期望來維持學習興趣、統一經驗,需要觀念來制造學習沖突與推進學習事件,進而形成意義。

三、美學理解視角下科學教學的實施

在美學理解的視角下,科學教師的重要職責之一是研制鮮活的觀念,以便產生美感經驗的催化劑。為此,本文主要從“怎么教”的角度建構了教學實施框架(見圖1)。

1.明晰關于美感經驗的教學目標

傳統上,教學目標往往用行為來表示預設的學習結果,指向于知識技能類目標,似乎美感經驗會自動生成,無需多慮。但我們完全可以預設,如果美感經驗的訴求不能或者微弱地得以體現,實踐中它極有可能被教師忽略。那么,是否可以事先預設地描述出美感經驗?但事實上,美感經驗不能完全預設,又很難明確規定,具有很大開放性。因為教學目標中的知識與技能部分比較具體,美感經驗部分則無法精確地規定與描述。

基于此,可以對教學目標進行兩方面處理:一是對其進行“模糊”的描述。這避免了預設目標的不足,也避免了盲目教學的弊端。二是借鑒艾斯納(E.W.Eisner)的表現性目標(expressive objectives)1以活動來敘寫教學目標,其理由在于美感經驗強調經驗的完整性,通常產生于情境性問題解決。綜上所述,本文建議采取如下敘寫方式:以單元為基本教學單位,描述出教學單元關鍵活動的完整活動過程,盡可能體現知覺與認知的方式;具體地描述出知識技能方面的要求,相對模糊地描述情感方面的表現。如某單元教學目標可表述為:(1)觀看視頻后,完成探究活動:提出假設、設計實驗方案、操作實驗儀器、收集與處理數據、得到結論;(2)理解加速度的內涵,在生活中有意識地應用加速度,表現出對科學探究的好奇與興趣。

2.確定用于探究的觀念

為落實教學目標,需要確定用于探究的觀念,這包括兩個方面的行動:

(1)尋找觀念

觀念的尋找可利用概念起源或背景信息,從概念尋找觀念。日常教學中,我們經常可以看到許多教師喜歡講授概念,而不是讓學生參與觀念尋找之中。概念一般具有固定的內涵,而觀念意味著可能性,需要學生進行嘗試。因此,教師完全可以從概念入手尋找原始的觀念。就此而言,科學教師需要重點關注科學史,因為科學的發展有其脈絡,它們將展現出科學概念的起源或背景。例如,“牛頓運動定律”是中學物理非常重要的教學內容,教師引導學生欣賞牛頓運動定律不只是圍繞這些定律,也要引導學生了解定律的起源。該起源與下述問題息息相關——為什么它們那么重要?它們怎樣影響了科學與世界?這個問題就是有益于科學教學的一種強有力的觀念。教師可采用如下富有吸引力的聲明:關于運動,牛頓產生了一些簡單的想法。他的想法誕生了一種偉大驚人的力量——這種力量對世界進行解釋、預測與控制到駭人的程度。自從牛頓運動定律提出那天起,世界顯示出完全不同的面貌。1 接著,教師可介紹當時人們對科學與世界的看法,進而引導學生參與討論牛頓思想如何改變了科學觀與世界觀。該案例表明,教師從“牛頓運動定律”的起源中挖掘出觀念“為什么牛頓運動定律那么重要”,以此學生可以通過該觀念開展學習。

(2)強化觀念的探究期望

教師需要在觀念中增加期望,讓學生代入情感地探究。教師需要把學科內容與學生經驗聯系起來,學生也把學科內容融入平常生活之中,并且充分感受學科內容對生活帶來的影響。為了引出個體經驗,教師還需要更深入地激發出學生期望。期望是行動的激發器,正如懸念推動了劇情,期望推動學生依據自身經驗采取行動。那么,如何創設期望?就此可以借鑒藝術家的做法。例如,一位戲劇家細心選擇字詞、圖像、場景與行動系列。這些因素以一定方式加以組合,形成懸念和情節線索。教師也可如此來處理教學內容,以形成期望和個人經驗。例如,一位科學教師以如下語言進行單元開場白:我們本周學習任務是,學習并理解為何說每種動物都是一種真正有趣的設計(design)?因為每種動物……在特定環境中為了生存和發展而被設計。而且當你學會從適應環境角度出發來觀察動物時,將會發現每種動物都是有趣的創造物。2 在此,“設計”一詞很有講究,表面上它帶有進化創世的味道,但更生動地道出動物的結構、功能與環境的關系,能激發學生深層次的經驗與情感。

3.開展基于觀念的探究

獲得觀念后,就可以用它來開展探究活動了。基于觀念的探究涉及諸多內容,但離不開以下關鍵行動。

(1)運用與擴展知覺

日常生活中,我們趨向依賴于認知,習慣瞬間辨識物體,把它們納入某個類別。但我們可以超越認知,可從其他藝術視角來知覺一個物體,這為獲得美感經驗提供可能。科學教學可以觀念形式來拓展知覺,運用隱喻和引導學生重新觀看世界是拓展知覺的兩種常用方式。

如同觀念,隱喻乃關于可能性,即可能的聯系、表征或解釋。通常認為,隱喻能使得學習變為:可能成為什么、欣賞新的思考方式、新的視野和行動。因此,隱喻讓學生介入觀念的經驗之中。杜威就曾借用了皮爾斯(Peirce)的逆推法(abduction),把隱喻置于學習的中心位置。這是因為,科學知識的誕生在于原初人類運用隱喻才產生了假設,即可能成立的知識,然后通過演繹和歸納來驗證假設。3 教學的隱喻能促進學生運用知識于日常生活經驗,拓展知覺范圍。例如,當教師把腐蝕比喻為物體康復力量與破壞力量之間的斗爭,學生將會更容易運用此隱喻發現他們日常生活之中的腐蝕現象。在教學中,教師除了提供隱喻,還要告訴學生腐蝕現象隨處可見,要善于發現日常生活中的腐蝕現象。如此一來,隱喻拓展了學生知覺。

拓展知覺的另一方式是重新觀看世界(Re-seeing)。這往往能以新奇眼光打量世界,但這需要教師有意識地加以引導。一種常用策略是教師引導學生將世界陌生化。教師在引導學生時,可鼓勵學生以“陌生人”的角度看待自己,不安于傳統與現狀;不用熟悉的眼光看自己的環境;更不要習慣于舒適的舊儀式,思考是否含有不可預知的世界;鼓勵勇于習慣于不穩定性、復雜性和變動性;以探究與驚奇方式觀看自己的生活世界;注意以前忽視的細節和類型;注意學校、社區的儀式和習俗;看到他人所看不到的東西;將過去習以為常的東西視為不尋常。1 在實踐中,教師可采取三種陌生化辦法:一是給學生提供重新看世界的機會,幫助學生明晰生活中可用所學知識做出解釋的現象或事件,喚醒他們重看世界的熱情。二是提供變化中的世界,促進學生思考真實世界中的現象和事件,逐漸形成重新看世界的習慣。三是利用學生自身的經驗,要求學生提供并分享與教學內容相關的經驗,就所分享經驗開展案例研究。

(2)促進科學價值認同

毋庸置疑,教師是學生重要的模仿對象,為促進學生美感經驗的產生,教師可以率先闡述對美感經驗的認識或相關事件,對教學內容體現一種激情、表露一種興趣。與此同時,教師可鼓勵學生與他人分享自己的經驗,當學生分享美感經驗、表達直接對學科內容的喜好時,教師要加以引導與鑒賞。

富有激情地詮釋教學內容可讓學生更好地認同學科價值,除此之外,教師還可提供其他支持,它們必須指向學生的行動、知覺和價值觀。常見的支持有:通過對話,學生討論如何運用動機、擴大知覺,以及與教學內容相關的有價值的經驗;學生為他人撰寫關于所學內容的價值;推薦校內外科學研究協會或團隊,促進學生加入科學研究協會或團隊。如:在開展“生物適應性”教學中,教師首先示范自己對動物適應性的理解,然后指導學生觀看生物的適應性;接著學生以小組為單位通過適應性的視角來觀察動物;最后學生嘗試應用適應性概念于日常生活,并相互討論各自應用適應性概念觀看動物的經驗。2

On Science Teaching from the Theory of Aesthetic Understanding

SHAO? Chaoyou1, YANG? Chengyu2

(1. College of Education, Wenzhou University, Wenzhou Zhejiang, 325027;

2. College of Teacher Education, East China Normal University, Shanghai, 200062)

Abstract: There are three learning theories for science teaching, including conceptual understanding, discourse-based understanding, and aesthetic understanding. Compared with the first two theories, the third theory surpasses them in the oriented scopes of cognition and society, embodying aesthetic dimension of human. In terms of characteristics, the science teaching based on aesthetic understanding theory pursues aesthetic experience, and carries out idea-based inquiry. In terms of practice, it can be implemented through a three-phase framework, which includes defining clear teaching objectives about aesthetic experience, determining ideas for inquiry, and carrying out idea-based inquiry.

Key words: science teaching, conceptual understanding, discourse-based understanding, aesthetic understanding, idea-based inquiry