突出簡便意識,提高計算能力

[摘? 要] 計算能力是數學學習的基礎,也是數學學習的重點內容。教師要立足學生實際,分析教學策略,以循序漸進的方式滲透運算方法,建立良好的運算習慣,提高計算能力。計算能力的提高不僅要進行算理的學習,還要通過簡便意識的滲透,提高運算的速度和準確率。

[關鍵詞] 簡便意識;計算能力;運算習慣

作者簡介:顧海峰(1983—),本科學歷,中小學二級教師,從事小學數學教學工作,曾獲啟東市小學數學優課評比二等獎。

新課程的改革已經進行了很多年,新的課程理念也不斷深入人心,但是作為小學數學中的重點內容,簡便計算仍然固守教學模式,很少尋求改變,沒有探究教學過程實施的原因和價值。很多課堂教學中進行數學簡便計算的教學目標模糊,為了計算而計算,使學生喪失了學習的興趣,不再追求數學方法和數學思想的掌握,依靠單純的記憶和模仿進行機械學習,失去了學習簡便計算培養思維靈活性的價值。簡便計算的學習只是單純應用于練習和考試中,脫離了實際需要,也沒有滿足學生發展的需求,背離育人目標,失去了學習的意義,對于學生數學思維能力的提高沒有起到應有的作用。

筆者在近期的教研活動中聽了兩位教師講授的簡便計算復習課,這兩位教師都使用了一個例題:32÷25。大部分學生很快就寫出了答案。

師:這道題我們能不能采用簡便計算的方法呢?

(教室里沒有學生回應)

師:其實我們可以利用商不變的規律進行簡便計算。

生:老師,用簡便計算的方法還不如我直接寫答案來得方便呢!

這種情況引起了筆者的思考,學生直接采用分數表示結果也非常方便,為什么還要采用商不變的性質,多此一舉呢!是不是只是為了強調25×4這樣的組合,突出運算的性質,而在教學中過度生搬硬套地強調組合的使用?這樣會讓學生非常厭煩,因為在學習簡便運算的過程中,不斷進行類似的練習,生硬地使用計算組合,已經不能引發學生的興趣。在教學中滲透簡便意識,使靈活合理成為計算過程中的內在要求,不是為了簡便而簡便,而是使簡便意識在解決實際問題的過程中發揮作用,這是對簡便計算的教學提出的要求,筆者將從教學實踐方面談一談自己的體會,不當之處,敬請批評指正。

一、重策略,提高簡便計算能力

簡便計算的學習以基礎計算能力為基礎,學生深刻理解算理,能夠熟練使用運算定理,以及辨析不同算式中運算定律的使用,是提高簡便計算能力的前提和基礎。同時簡便計算還需要學生掌握計算過程中的運算技巧,在計算中能夠靈活使用,進而提高簡便計算的能力。

1. 掌握運算定理

簡便計算的學習必然要用到各項運算定理,如乘法的分配律就是簡便計算經常使用的,部分學生進行簡便計算時發生的錯誤或者遇到的障礙都是由于運算定理的掌握不夠扎實,如由于沒有很好地掌握乘法分配律而影響到乘法結合律的使用。

案例1? 乘法分配律

學生對于乘法分配律的理解建立在乘法的意義上,在學習過程中學生已經積累了基本的感性知識,離開具體的意義,僅僅依靠強行記憶,學生難以深刻理解乘法分配律,自然不能準確地在具體問題中使用。在講授時教師結合教學模型幫助學生進行理解,更能夠實現事半功倍。

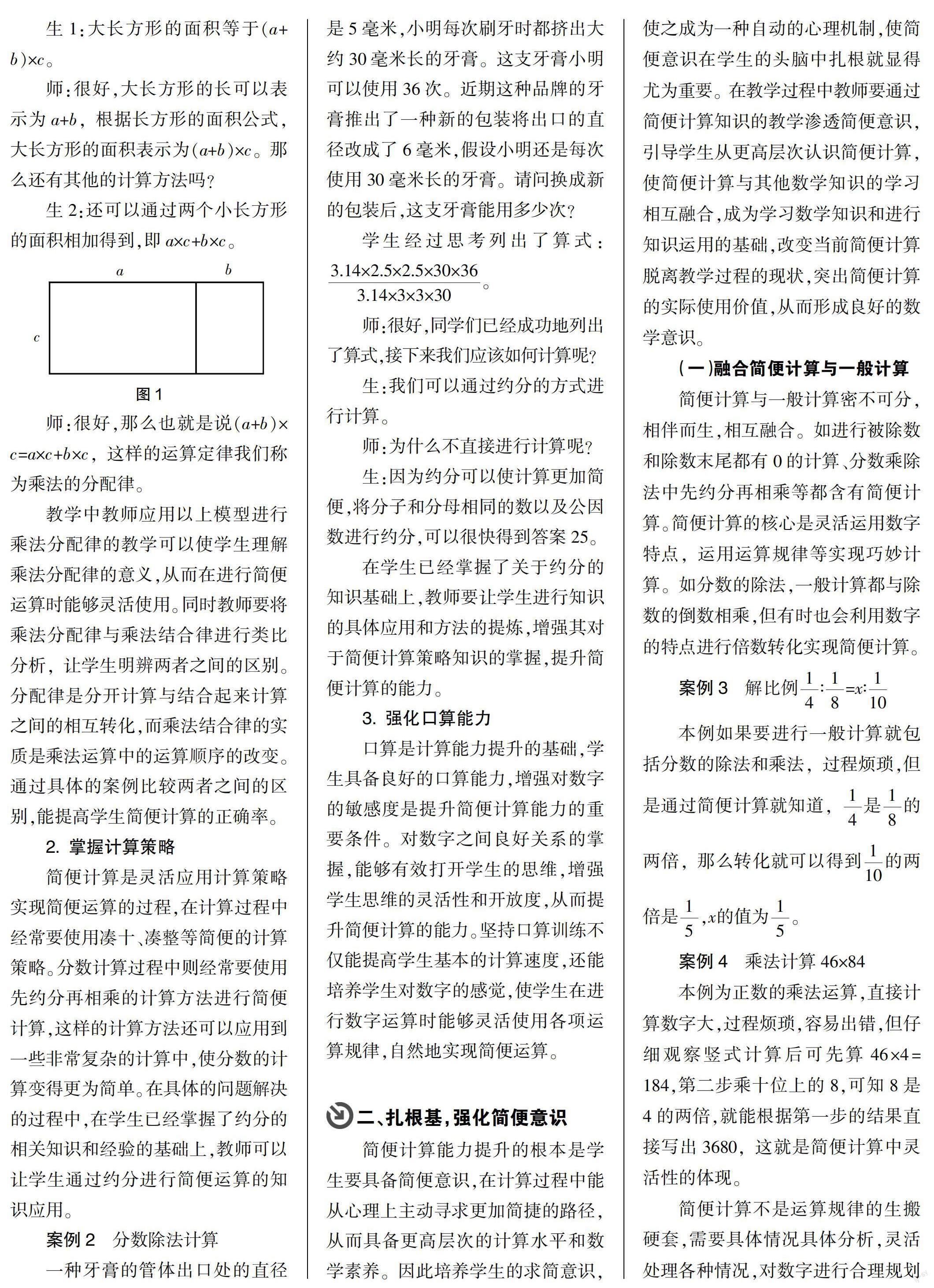

師:同學們觀察圖1,請用字母表示圖中大長方形的面積。

生1:大長方形的面積等于(a+b)×c。

師:很好,大長方形的長可以表示為a+b,根據長方形的面積公式,大長方形的面積表示為(a+b)×c。那么還有其他的計算方法嗎?

生2:還可以通過兩個小長方形的面積相加得到,即a×c+b×c。

師:很好,那么也就是說(a+b)×c=a×c+b×c,這樣的運算定律我們稱為乘法的分配律。

教學中教師應用以上模型進行乘法分配律的教學可以使學生理解乘法分配律的意義,從而在進行簡便運算時能夠靈活使用。同時教師要將乘法分配律與乘法結合律進行類比分析,讓學生明辨兩者之間的區別。分配律是分開計算與結合起來計算之間的相互轉化,而乘法結合律的實質是乘法運算中的運算順序的改變。通過具體的案例比較兩者之間的區別,能提高學生簡便計算的正確率。

2. 掌握計算策略

簡便計算是靈活應用計算策略實現簡便運算的過程,在計算過程中經常要使用湊十、湊整等簡便的計算策略。分數計算過程中則經常要使用先約分再相乘的計算方法進行簡便計算,這樣的計算方法還可以應用到一些非常復雜的計算中,使分數的計算變得更為簡單。在具體的問題解決的過程中,在學生已經掌握了約分的相關知識和經驗的基礎上,教師可以讓學生通過約分進行簡便運算的知識應用。

案例2? 分數除法計算

一種牙膏的管體出口處的直徑是5毫米,小明每次刷牙時都擠出大約30毫米長的牙膏。這支牙膏小明可以使用36次。近期這種品牌的牙膏推出了一種新的包裝將出口的直徑改成了6毫米,假設小明還是每次使用30毫米長的牙膏。請問換成新的包裝后,這支牙膏能用多少次?

學生經過思考列出了算式:。

師:很好,同學們已經成功地列出了算式,接下來我們應該如何計算呢?

生:我們可以通過約分的方式進行計算。

師:為什么不直接進行計算呢?

生:因為約分可以使計算更加簡便,將分子和分母相同的數以及公因數進行約分,可以很快得到答案25。

在學生已經掌握了關于約分的知識基礎上,教師要讓學生進行知識的具體應用和方法的提煉,增強其對于簡便計算策略知識的掌握,提升簡便計算的能力。

3. 強化口算能力

口算是計算能力提升的基礎,學生具備良好的口算能力,增強對數字的敏感度是提升簡便計算能力的重要條件。對數字之間良好關系的掌握,能夠有效打開學生的思維,增強學生思維的靈活性和開放度,從而提升簡便計算的能力。堅持口算訓練不僅能提高學生基本的計算速度,還能培養學生對數字的感覺,使學生在進行數字運算時能夠靈活使用各項運算規律,自然地實現簡便運算。

二、扎根基,強化簡便意識

簡便計算能力提升的根本是學生要具備簡便意識,在計算過程中能從心理上主動尋求更加簡捷的路徑,從而具備更高層次的計算水平和數學素養。因此培養學生的求簡意識,使之成為一種自動的心理機制,使簡便意識在學生的頭腦中扎根就顯得尤為重要。在教學過程中教師要通過簡便計算知識的教學滲透簡便意識,引導學生從更高層次認識簡便計算,使簡便計算與其他數學知識的學習相互融合,成為學習數學知識和進行知識運用的基礎,改變當前簡便計算脫離教學過程的現狀,突出簡便計算的實際使用價值,從而形成良好的數學意識。

(一)融合簡便計算與一般計算

簡便計算與一般計算密不可分,相伴而生,相互融合。如進行被除數和除數末尾都有0的計算、分數乘除法中先約分再相乘等都含有簡便計算。簡便計算的核心是靈活運用數字特點,運用運算規律等實現巧妙計算。如分數的除法,一般計算都與除數的倒數相乘,但有時也會利用數字的特點進行倍數轉化實現簡便計算。

案例3? 解比例∶=x∶

本例如果要進行一般計算就包括分數的除法和乘法,過程煩瑣,但是通過簡便計算就知道,是的兩倍,那么轉化就可以得到的兩倍是,x的值為。

案例4? 乘法計算46×84

本例為正數的乘法運算,直接計算數字大,過程煩瑣,容易出錯,但仔細觀察豎式計算后可先算46×4=184,第二步乘十位上的8,可知8是4的兩倍,就能根據第一步的結果直接寫出3680,這就是簡便計算中靈活性的體現。

簡便計算不是運算規律的生搬硬套,需要具體情況具體分析,靈活處理各種情況,對數字進行合理規劃使用,這有利于培養學生思維的靈活性和觀察推理能力的發展。

(二)解決問題過程中滲透簡便意識

簡便計算不僅可以應用于單純的計算題,在解決具體問題時同樣離不開簡便計算的使用,學生在解決問題時是否合理地選用計算方法,科學地選擇計算過程,體現了學生具備的簡便意識以及思維的靈活性。

1. 聯系實際,從現實問題中理解算法

傳統簡便計算的教學主要依靠單純的計算題進行運算律訓練,提高運算的技巧,在實際問題的解決中使用非常少,這就導致學生對簡便計算失去了興趣,使簡便計算與實際生活相脫離,成為無源之水、無本之木。簡便計算的學習要在現實情境中得以深入,這是新課程理念中對計算教學的目標要求,也有利于學生真正理解算理和運算律,激發學習的興趣。

案例5? 計算145-32+68+55

傳統教學簡便計算方法中,教師一般是通過教學生進行符號順序的調換實現簡便計算,學生通過記憶掌握了這一技巧,但是一旦脫離簡便計算的要求,又會忘得一干二凈。教師不妨通過創設情境的方式進行教學,加強學生對這一算理的理解。

變式:媽媽給了小明145元錢去買東西,小明花了32元錢買了一個玩具,第二天小明在學校的義賣中獲得了收益68元錢,爸爸又給了小明55元錢,請問小明現在一共有多少錢?

生1:145-32+68+55。

師:這道題非常簡單,生1的答案是沒有問題的,但是在計算時我們可以進行數字的交換實現簡便計算。

生2:我們可以調換數字的順序,變為145+55+68-32,這樣計算就能方便很多。

師:是的,但是我們要注意調換數字順序時要帶上符號,否則就會計算錯誤了。因此在解決問題時我們也可以巧妙應用簡便意識,提高運算的速度和準確率。

單純在計算題中使用簡便計算只是被動的記憶和模仿,是一種無意義的接受,而通過在具體問題中進行簡便意識的培養,能夠激活學生的有意義思維,強化簡便意識。在問題情境中使用簡便計算,能夠培養學生的抽象意識,同時拓寬視野,豐富計算內涵,提高計算能力,增強思維靈活性。

2. 模仿示范,在感悟中內化意識

簡便意識是學生的一種心理自覺行為,建立在學生對簡便計算的親近和熟悉的感覺基礎上,簡便意識的內涵是數學簡潔美和思維敏感度的體現。在生活與學習過程中人都會有尋求簡便的內在需求,教師在教學中進行有意識的喚醒和熏陶,能夠激發學生內在需求,形成簡便意識。通過常規運算和簡便計算的對比,學生能明晰簡便計算的優勢,通過解決問題感受簡便意識的價值,深化簡潔意識的感受,為實現創新思維奠定基礎。

案例6? 計算圓柱體的體積

一張長方形的紙長28.26厘米,寬15.7厘米,用一張長方形紙卷成兩個大小不同的圓柱,怎樣才能使卷出的圓柱的體積比較大?

生1:我們可以以長為底面周長卷成圓柱體,體積為(28.26÷3.14÷2)2×π×15.7=4.5×4.5×π×15.7。

生2:我們還可以以寬為底面周長卷成圓柱體,體積為(15.7÷3.14÷2)2×π×28.26=2.5×2.5×π×28.26。

師:很好,那么我們需要把結果算出來嗎?

生1:這道題是比較大小,不需要計算兩個圓柱體的體積是多少。

師:我們只要將兩個算式進行比較和約分就可以知道了。以長為底面周長卷成圓柱體的體積與以寬為底面周長卷成圓柱體的體積比為9∶5,大于1。因此,以長為底面周長卷成的圓柱體的體積比較大。

本來看似較為復雜的計算,通過巧妙的約分和簡便計算,則顯得非常簡單,節約了大量的計算時間,展現出了數學的神奇之處,可以激活學生思維的靈活性,激活學生內心追求簡潔的本能。教師通過例題的講解和示范以自己的實際行動向學生展示了簡便計算的運用,引領學生在正確解決問題的基礎上,可以更加靈活地運用算法,實現高效學習。這樣的示范講解使學生能夠親身感受簡便計算的價值,為簡便意識的深入奠定了基礎,使簡便計算成為一種心理本能。在教師講授、親身感受、動手實踐中增強學生對數字的感知能力,能深化學生的簡便意識。

簡便計算教學要創新教學模式,在教學中過分強調特定組合的強化,固守套路應用,就會導致思維失去靈活性,簡便計算只會成為空中樓閣,失去實際應用的價值。因此,教師要給予學生充分的思考空間,不拘形式和方法,鼓勵學生選擇自己喜歡的簡便計算方法。在學生自己選擇計算方式的過程中實現思維的運用和調動,對于提高簡便計算能力大有裨益。學生通過比較選擇最優解法是不斷優化思維的過程,反思后在內心加深印象、強化認識,才能心甘情愿地接受合理的方法,相比教師的說教來得更加有用。

總之,簡便意識的培養是在教學中潛移默化逐漸生成的,需要教師重視教學策略,循序漸進,關注學生的體驗,在情境創設中豐富簡便計算的內涵,以實現學生計算能力與心理習慣的培養,不斷強化學生簡便意識,提高學生簡便計算能力。