基于SAPAD框架的車載信息系統界面設計研究

侯宇晗

摘要:從典型用戶的駕駛行為入手,挖掘典型用戶駕駛情緒與行為的變化,設計出符合用戶駕駛出行行為習慣、能夠與用戶更加自然地進行交互的車載信息系統界面,為用戶創造良好的駕駛環境,提高駕駛體驗。本研究以車載信息系統為研究對象,基于SAPAD框架對典型駕駛用戶進行行為分析,建立用戶的行為-對象-意義的映射分析,并通過對核心意義簇的聚類分析推導出用戶對于車載信息系統的核心需求。基于SAPAD框架得出的需求,設計符合用戶出行習慣的車載信息系統界面。該研究為車載信息系統的設計提供了新的研究思路與方法。

關鍵詞:SAPAD框架 車載信息系統 用戶行為 界面設計 用戶體驗

中圖分類號:TB472 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2023)21-0151-04

Abstract:Starting from the driving behaviours of typical users,we excavate the changes in driving emotions and behaviours of typical users,and design an invehicle information system interface that conforms to the driving and travelling behaviours of the users and can interact with the users more naturally,so as to create a good driving environment for the users and improve the driving experience. This study takes in-vehicle information system as the research object,conducts behavioural analysis of typical driving users based on the SAPAD framework,establishes the users behaviour-object-meaning mapping analysis,and deduces the users core requirements for in-vehicle information system through the clustering analysis of the core meaning clusters.Based on the requirements derived from the SAPAD framework,design an in-vehicle information system interface that meets the users travelling habits.This study provides new research ideas and methods for the design of in-vehicle information systems.

Keywords:SAPAD framework In-vehicle information systems User behaviour Interface design User experience

引言

近年來,隨著傳感技術與智能化的發展,智能汽車逐漸轉變成為集通訊、導航、娛樂、社交等多元功能的智能交互式空間[1]。車內各種非駕駛相關的功能與交互方式也逐漸增多,智能汽車獨立的駕駛空間與豐富多樣的信息系統構建了全新的體驗模式。車載信息系統復雜程度增加,駕駛員作為使用車載信息系統的主體,對于車載信息系統的要求也日益提高。通過對用戶行為進行深入探究,滿足用戶真實需求并創造了良好的情感體驗,對于車載信息系統的發展具有重要意義。

一、SAPAD框架與車載信息系統研究概述

(一)SAPAD框架

產品建構設計的符號學架構(Approach to Product Architecture Design,簡稱為SAPAD)是由廣東工業大學的胡飛教授與Keiichi Sato教授于2012年共同提出的理論框架,該框架以用戶為中心,致力于解決產品使用或服務中出現的問題,從而提升用戶體驗。 SAPAD框架從對象、行為、意義3個維度出發,參照產品結構理論,將用戶的行為分為活動、過程、動作、操作4個層次,同時將產品(對象)也建構為裝配、對象、單元與組件。而在意義維度,則以斯坦普而的符號學理論為基礎,可以將用戶行為的意義分為6個層面:物理層面、經驗層面、語構層面、語意層面、語用層面以及社會層面。

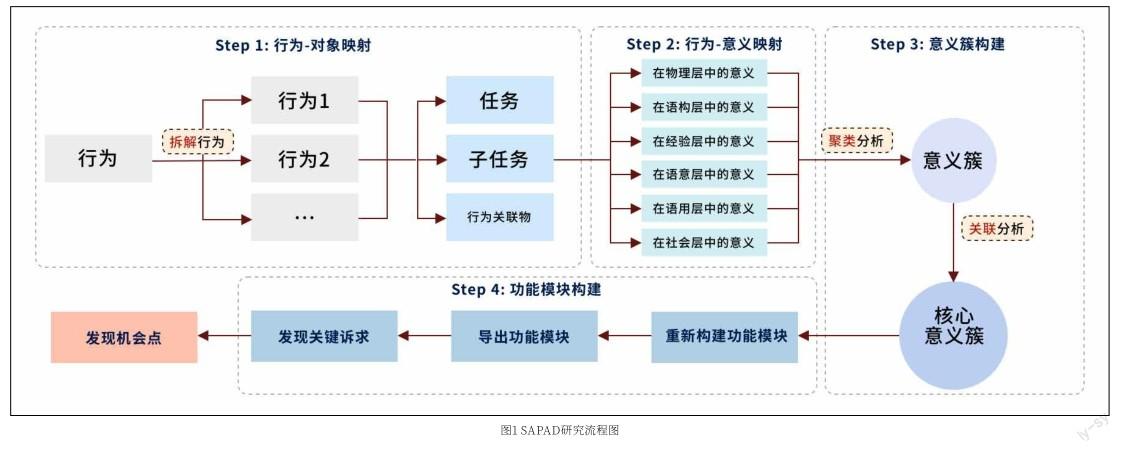

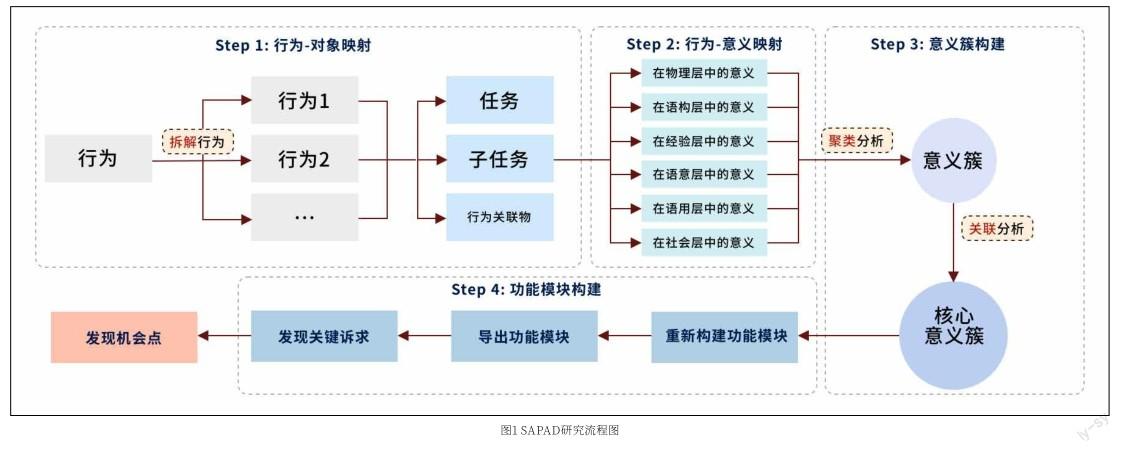

SAPAD框架以用戶行為為出發點,利用聚類分析對其行為背后的意義進行重組,在人、物與場景之間創建一個完整而清晰的關系網,以發現用戶的真正需求。在具體的應用中,首先以用戶為中心,深入觀察用戶行為,對用戶的行為進行挖掘與分析,并將用戶的行為拆解為任務、子任務,然后將與子任務相關聯的對象(即人或物)列出,形成行為與對象映射。其次,將用戶行為的意義劃分為6個層面,即物理層、經驗層、語構層、語意層、語用層以及社會層,深入探究用戶行為發生之后的內在含義,形成行為到意義的映射。然后,對上述6個層面進行聚類分析,得出意義簇類,從而深入了解用戶行為的主要意義和核心價值,以及未來可能的設計方向。最后,根據意義簇與對象的映射,完成相關物的建構。通過構建關聯關系,揭示用戶的主要行為及其相應的實際需求,從而重構與優化功能。SAPAD框架的具體研究流程見圖1。

(二)車載信息系統研究

車載信息系統(In-vehicle Information System,IVIS)主要功能是為用戶提供可交互信息,是一種復雜的功能系統。大型可觸摸屏作為控制界面的引入使得車載信息系統變得更加復雜。隨著系統交互方式改變以及功能復雜程度的增加,車內新興功能與各類服務的激增,駕駛員需要操作與掌握的信息也逐漸增多。車載信息系統交互界面是車載信息呈現的重要載體,車載信息的呈現方式與布局不僅關系到駕駛員的操作效率,還對駕駛安全產生了重要影響。有關車載信息系統界面的研究逐步成為熱點。徐禕青[2]分析了AR-HUD車載交互界面的研究現狀,并綜合采用了駕駛用戶注意力模型與心智模型,提出了未來AR-HUD設計的機會點與信息架構。厲鈺琪[3]等人通過對復雜駕駛任務中車載交互設計的目標與任務進行分析,提出了合理資源份分配的方法并指導設計實踐,提升了復雜駕駛任務中的用戶體驗。張萍[4]等人研究分析了自動駕駛情況下駕駛員的視覺色彩偏向,并以此為理論依據,對儀表盤以及駕駛接管預警信號的色彩進行了設計。現階段對車載信息系統界面的研究大多集中于功能的疊加與界面的優化,缺乏對于駕駛員行為的深入分析探索。通過對駕駛員的行為進行全面的記錄與分析,能夠獲取用戶行為產生的動機及其背后的真實需求,從而促進車載信息系統的優化與發展。

基于以上不足,本文將引入SAPAD框架,運用產品架構的研究流程,深入分析用戶行為,洞察用戶行為背后的意義,獲取客觀真實的用戶需求,并以此為依據,開展車載信息系統界面設計研究。

二、典型用戶駕駛出行行為研究

本研究選取青年白領作為主要研究對象,對該群體在駕駛出行活動中產生的代表性行為習慣進行觀察與分析。本研究對一名26歲年輕白領進行深入研究,通過非參與式觀察法對其駕駛出行行為習慣進行觀察研究,并對其相關出行行為進行深入式訪談,從而獲取其主要行為路徑。由于用戶存在個體行為差異,因此,采用問卷調查法獲取更廣泛的用戶信息,共發放問卷252份,回收有效問卷181份并提煉共性行為。通過深入的綜合問卷結果,拓展與修改典型用戶行為路徑,獲取了新興青年用戶群體出行的明確行為路徑。

三、基于SAPAD框架的車載信息系統設計分析

以SAPAD框架結構為基礎,與典型用戶出行行為路徑相結合,分析行為到意義再到產品(對象)之間的映射關系,構建出滿足用戶需求、具有良好使用體驗的車載信息系統界面功能模塊,指導相關設計。

(一)行為-對象映射分析

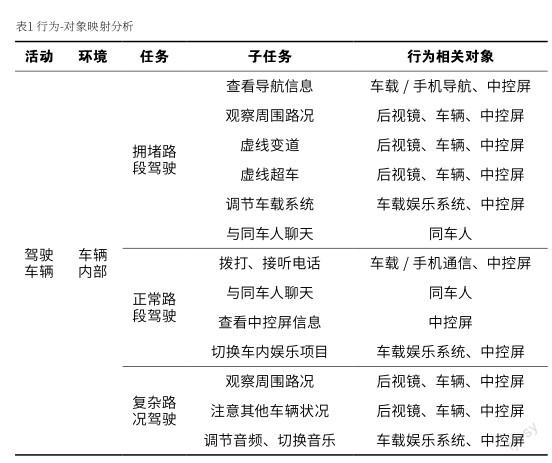

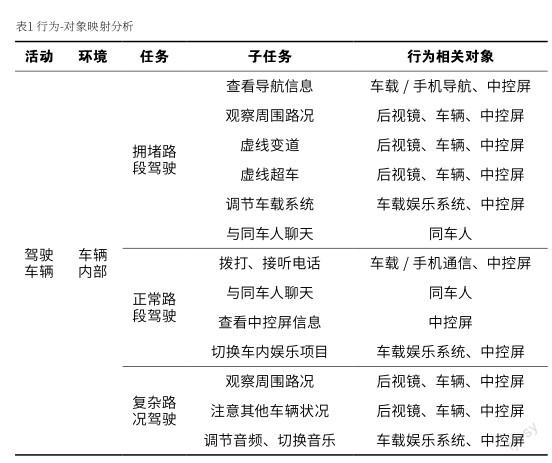

通過分析用戶駕駛出行行為路徑,將用戶行為分為準備出發、尋找車輛、駕駛車輛以及到達目的地共4個行為模塊。4個行為模塊可以細分為11個任務與 35個子任務。行為關聯對象指的是在用戶行為路徑中,與之相接觸或者產生交互關系的物品或服務[5]。在用戶駕駛出行的整個行為路徑中,共有 9個關聯對象。以駕駛車輛這一行為階段為例,可以將駕駛車輛階段分為正常駕駛、復雜路況駕駛以及擁堵道路駕駛3種。每個模塊都對應了不同的子任務以及關聯對象,如表1。

(二)行為-意義映射

用戶的駕駛出行過程是一種連續性的行為活動,用戶操作行為的作用對象會隨著道路情況以及車輛狀況等各類因素發生變化,但是用戶行為所映射的意義是具有關聯性的。從意義維度來看,可以將用戶行為的意義層面分為物理層、經驗層、語構層、語意層、語用層以及社會層共6個層面。對用戶出行行為路徑進行分析,可以得出的35個子任務,再將子任務與6個意義層進行映射,最終得出了與物理層對應的13個意義點、經驗層對應的28個意義點、語構層對應的29個意義點、語意層對應的25個意義點以及語用層對應的3個意義點。由于本案例研究對社會傳播涉足較少且設計載體為車載信息系統的人機交互界面,因此本文對經驗層、語構層、語意層以及語用層4個層面進行重點映射分析,并確定典型用戶駕駛出行行為背后的真實意圖。

(三)聚類分析與意義簇建構

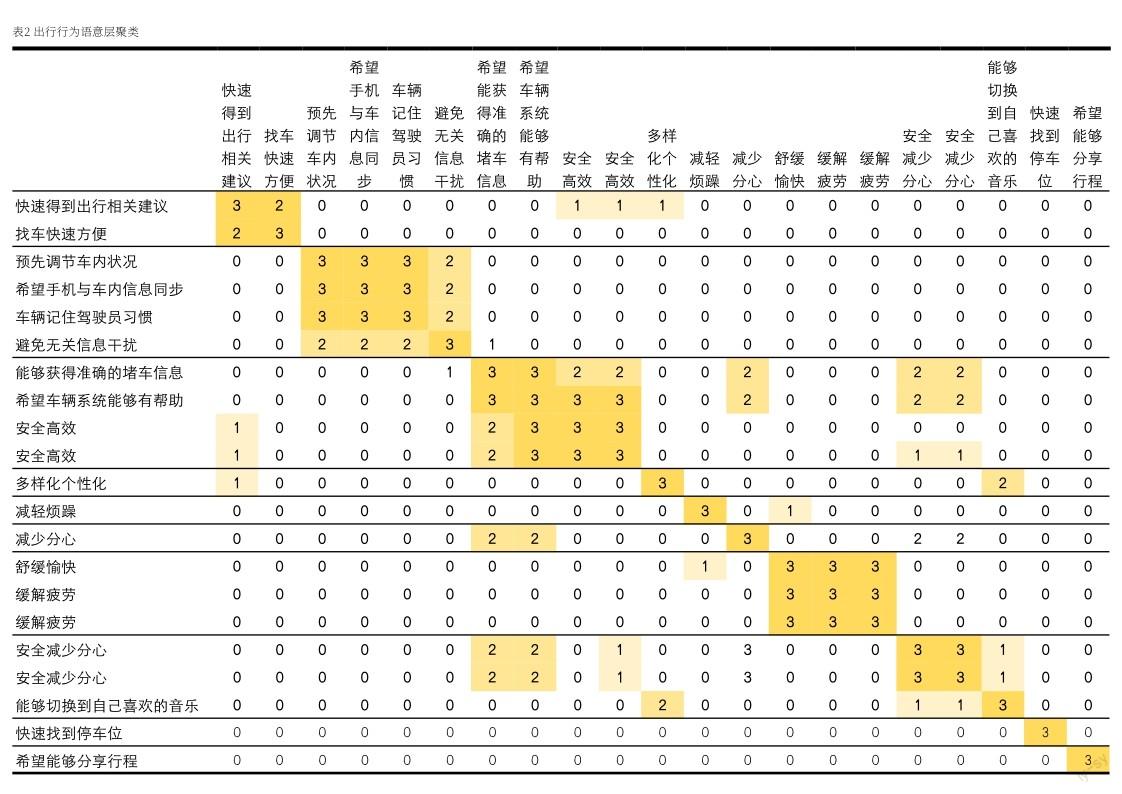

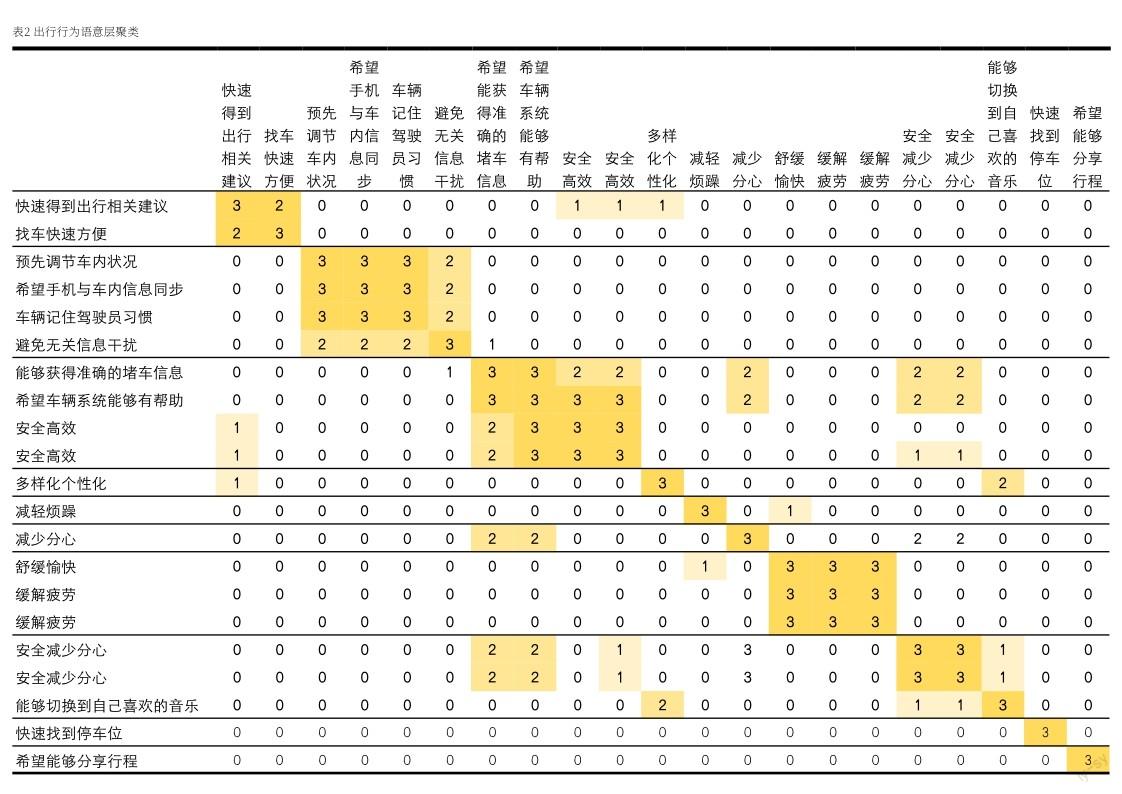

通過對聚類進行布爾運算,可以將數據分類到不同的類或者簇中[6]。處于相同意義簇之中的數據具有很強的相關性,反之,則相關性較弱。為了挖掘用戶行為背后核心意義,從而獲取用戶駕駛出行過程中對車載信息系統界面功能的真實需求,對經驗層、語構層、語意層和語用層4個意義層次進行聚類分析,采用布爾邏輯算法關聯矩陣分析各個意義層面的相關性。意義之間的相關程度分為4個程度,按照“0-3”4個等級進行劃分,其中“0”表示相關性最低,而“3”則表示相關性最高。

經驗層主要包括用用戶的產品使用經驗以及對交互關系的認知,對經驗層意義進行聚類分析能夠了解用戶認知里產品系統需要具備的功能點。通過對用戶駕駛出行相關場景行為的語構層意義進行聚類分析,共得出了8個意義簇:(1)篩選出行信息;(2)停車場定位;(3)盡量減少出行前一系列的車輛設置;(4)減少堵車時間;(5)讓駕駛過程更加輕松;(6)迅速找到自己喜歡的音樂;(7)幫助篩選電話,降低干擾;(8)提升駕駛安全性。

語構層主要是對模塊之間的交互關系進行研究,對語構層意義進行聚類分析能夠了解用戶的功能需求。通過對用戶駕駛出行相關場景行為的語構層意義進行聚類分析,共得出了9個意義簇:(1)出行信息查詢功能;(2)停車場定位尋車功能;(3)導航信息提示功能;(4)變道超車提示功能;(5)娛樂個性化推薦功能;(6)社交信息篩選功能;(7)出行軌跡記錄功能;(8)駕駛安全檢測功能;(9)車輛學習功能。

語意層主要關注用戶在使用產品的過程中所產生的情感體驗,對語意層意義進行聚類分析能夠了解用戶對產品在情感層面的核心需求。通過對用戶駕駛出行相關場景行為的語意層意義進行聚類分析,共得出了9個意義簇:(1)能夠快速出行;(2)車輛系統有助于出行前車輛相關設置;(3)信息傳達安全高效有保障;(4)多樣化個性化設置;(5)減輕煩躁;(6)減少分心;(7)緩解疲勞;(8)快速找到停車位;(9)能夠分享行程。整個出行行為語意層意義聚類見表2。

語用層在符號學中表示符號的目的性和群體的傳播效果[7],分析語用層意義能夠在社會群體文化中的訴求。語用層在用戶駕駛出行相關場景中獲取的意義較少,因此不再對其進行聚類分析,共得出了3個意義簇:(1)行程管理;(2)駕駛信息傳達;(3)旅程分享。

(四)聚類分析與核心意義簇的構建

根據不同層次意義聚類之間的相關性,對語意層、語用層、經驗層的意義簇進行再聚類,共得到了6個核心意義簇:(1)清晰的行程規劃;(2)高效的車輛位置傳達;(3)安全的駕駛過程;(4)舒適的駕駛體驗;(5)個性化的娛樂推薦;(6)便捷的互動分享。

(五)映射分析與產品功能模塊建構

在SAPAD框架中,核心意義簇對應關鍵行為,關鍵行為對應意義關鍵對象,以關鍵行為和意義關鍵對象為紐帶,可以將意義聚類結果映射到語構層面,即功能模塊層面,從而完成“核心意義簇-意義關鍵物-關鍵行為-功能模塊”的映射分析[8]。通過核心意義簇-意義關鍵物-關鍵行為的映射,可以得出新的功能模塊:(1)行程傳輸功能;(2)添加行程功能;(3)車輛定位功能;(4)車輛定位提示功能;(5)駕駛場景識別及切換功能;(6)道路狀況識別功能;(7)駕駛疲勞監測功能;(8)過濾來電及信息功能;(9)駕駛習慣設定功能;(10)個性化推薦功能;(11)行程分享功能;(12)行車記錄功能。以上12個功能模塊基本滿足了用戶在駕駛出行場景中的核心需求。此外,部分關鍵行為還涉及交互方式的探索,例如手勢、語音交互以及人機舒適度等,由于本文重點關注車載信息系統界面的布局及功能設計,因此不對交互方式進行詳細探索。

四、車載信息系統界面設計實踐

本次設計實踐主要聚焦于車載信息系統的人機交互屏幕的布局與功能設計。通過對典型人物形象以及重構的功能模塊進行梳理,為了解決用戶在出行前、出行中以及到達目的地后存在的各種問題,對車載人機交互界面以及手機端App進行設計,優化出行流程,并通過設備之間的聯動為用戶提供更加流暢舒適的使用感受。手機端及車載端部分界面設計見圖2。

(一)手機端設計探索

手機端的車輛信息設計應用重點關注駕駛出行前后的需求,是車載信息系統的延伸與補充,能夠更好地銜接駕駛狀態與非駕駛狀態,不僅彌補了車載信息系統在空間上無法移動的不足之處,還擴展了駕駛出行的社交屬性,提升了出行過程的用戶體驗,使得出行服務更加完整與便利。

App端的功能模塊包括車輛、行程、探索以及我的共4個部分。車輛版塊主要涉及車輛狀態查看、車輛遠程控制以及尋找車輛3個功能,采用卡片式布局將不同功能項目組合在一起,增強信息可視化,操作也更加方便快捷。用戶可以在該板塊查看車輛狀態及電量,實時掌握車輛信息。還能對車輛進行遠程控制,在進入車輛之前提前進行設置,更好地服務于駕駛出行,并能一鍵尋車,快速查詢車輛位置,配合車輛提示音協助尋找車輛,減少因長時間尋找車輛而帶來的負面情緒。行程版塊能夠進行行程查詢與分享。用戶可以搜索目的地路線并上傳至車載信息系統,用戶進入車輛打開車機系統后就可以直接導航出行。此外,該版塊還會記錄用戶出行路線并進行分析。用戶點擊旅程記錄可將旅程分享給他人,滿足用戶的社交需求。探索版塊包括出行活動推薦分享。用戶可以在該板塊查看各類駕駛出行活動,選擇自己喜歡的活動,并加入與他人一起自駕出游,還能與他人交流分享自己的自駕出游經驗,提高駕駛的趣味性。

(二)車載端設計探索

車載端信息系統設計則聚焦于出行時駕駛及非駕駛相關任務,讓用戶在安全駕駛的同時提高駕駛趣味性,為用戶創造良好的駕駛環境與體驗。本次車載信息系統主要聚焦儀表盤與中控屏的界面設計,并與手機應用進行聯動,提高車載系統的可用性,更好地滿足用戶的需求。

1.界面信息布局探索。褚英帆[9]等人在中控屏信息布局位置存在差異的情況下,對多個年齡段參試者的視覺績效進行實驗測試,發現不同的信息布局位置對視覺績效存在影響,且橫向擺放更具備普適性,因此,將以橫向擺放的中控屏為基礎進行設計。支錦亦[10]等人對車載信息系統界面布局類型進行了梳理,不同的布局類型所表達與傳達的信息是存在差異的。為了在保持視覺平衡的同時減少駕駛員分心,降低駕駛員精神負荷,在本次設計中將采用順序布局與宮格式布局結合的方式對界面信息進行設計。

2.儀表盤設計探索。儀表盤的背景模擬自然風景,會隨著天氣與時間的變化而發生變化,分為白天與黑夜兩種模式,在增加界面的趣味性的同時不會對駕駛產生干擾。該界面從駕駛安全的角度出發,突出顯示了駕駛車輛動態,實時監測車輛周圍車輛與行人情況,還會顯示紅綠燈、限行、車速等信息。若車輛發生緊急狀況會進行提示,并發出提示音。此外,駕駛員還可以從儀表盤直接查看導航,減少駕駛分心。

3.中控屏設計探索。中控屏集合了車輛全部功能,并會根據不同的駕駛場景呈現不同的功能與信息。系統提供日常駕駛、緊急駕駛以及高速駕駛3種模式,用戶可以自定義駕駛場景,將需要的功能組合在一起,滿足用戶對個性化、定制化以及靈活性的需求。駕駛員疲勞提示功能通過擬人化角色來實現,在監測到駕駛員疲勞后,擬人語音助手會對駕駛員進行提示,并適當對話來減少駕駛員的疲勞感,提升駕駛安全。此外,還在導航頁面增加了實時車況展示功能,提前預測并顯示前方車況,讓整個駕駛過程更加順暢,提高駕駛出行體驗。車載娛樂系統可進行音樂、視頻、廣播等娛樂項目的切換,并進行個性化推薦,在安全駕駛的前提下,讓旅途更加輕松愉悅。

結語

車輛相關軟硬件技術的成熟與車內空間的多元化發展為車載系統的設計提供了多種可能性,車載系統也不再僅限于駕駛功能的呈現,各種非駕駛任務相關功能的開發使得車載系統功能越來越完整與多樣。在此背景下,能夠與用戶需求相契合的車載信息系統既能夠保證駕駛的安全性,也能提高駕駛體驗,讓駕駛過程更加舒適有趣。因此本文基于SAPAD框架結構,對用戶行為進行了系統科學的分析,通過分析得出用戶真實且客觀的需求并轉化為相關功能,提升了交互設計的合理性,為車載交互設計相關研究提供了新思路。并以真實場景為例,對車載信息系統界面進行了設計,為車載信息系統界面設計提供了新的思路與方案。但由于研究條件的局限,本研究還存在著許多不足,例如,對于用戶行為研究的樣本量較少且暫未涉及多個年齡段,設計實踐方案還需要通過真實的測試來證實其適用性。今后的研究會在此基礎上進行改進與拓展。

基金項目:L3+自動駕駛汽車智能座艙設計關鍵技術與應用示范 湖北省重點研發計劃項目(2022BAA071)

參考文獻

[1]厲鈺琪,鞏淼森.復雜駕駛任務下基于多資源理論的汽車人機交互設計方法[J].設計,2022,35(10):24-27.

[2]徐禕青.風擋上的進階革命:AR-HUD車載信息系統的界面設計探索[J].設計,2019,32(01):84-87.

[3]厲鈺琪,鞏淼森.復雜駕駛任務下基于多資源理論的汽車人機交互設計方法[J].設計,2022,35(10):24-27.

[4]張萍,許易之,李彥毅.基于視覺色彩偏向的智能汽車儀表盤設計[J].設計,2022,35(08):123-127.

[5]胡飛,周坤,劉章生.基于SAPAD的社區老齡康復服務設計研究[J].包裝工程,2018,39(02):1-7.

[6]陳珊珊,段齊駿,李亞軍.基于SAPAD-AHP的兒童牙醫服務系統設計研究[J].包裝工程,2021,42(10):115-123.

[7]周梅婷,董雅.區域民族文化在產品創新設計中的運用研究[J].包裝工程,2019,40(06):28-31.

[8]楊博琳,何人可.基于SAPAD和場景化思維的在線學習交互產品設計研究[J].包裝工程,2023,44(02):167-179.

[9]褚英帆,秦華,冉令華等.車載中控屏信息布局對視覺搜索績效的影響[J].科學技術與工程,2022,22(30):13521-13526.

[10]支錦亦,杜洋,馮紓.車載信息系統界面圖文設計及其視認知特性研究綜述[J].包裝工程,2020,41(10):62-70.