三全育人視域下“00后”大學生心理問題的狀況調查分析

張斌

摘 要|本研究基于三全育人視域下探究“00后”大學生心理問題的狀況,以某大學為例,共選取了3812名學生為調研對象,發現在情緒情感風險因素層面,男生感知到的抑郁情緒、焦慮情緒、孤獨感水平高于女生;大四學生感知到的抑郁情緒、焦慮情緒、孤獨感水平高于其他年級。在網絡風險因素層面,男生游戲成癮、網絡欺負、網絡受害水平高于女生,女生網絡旁觀水平高于男生;大三學生游戲成癮水平高于其他年級,大四學生網絡欺負、網絡受害水平高于其他年級,其中,大四、大三學生網絡旁觀水平最高。基于調研數據分析,本研究探析“00后”大學生心理問題的個性化干預策略,即基于“三全育人”視域下構建“黨建+心理預防”新模式,對其低危情緒風險組和低網絡風險組群體,主要以慕課平臺為基礎完善在線心理健康教育課程體系;對其中危情緒風險組和中危網絡風險組群體,主要以翻轉課堂為教學模式實現心理健康教育課程的拓展延伸;對其高危情緒風險組和高危網絡風險組群體,進行特色團體輔導和個體心理咨詢,從而為大學生心理健康教育工作提供一定參考價值。

關鍵詞|三全育人;抑郁;焦慮;孤獨;游戲成癮;網絡旁觀者

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1 引言

“三全育人”是以習近平同志為核心的黨中央圍繞培養德、智、體、美、勞全面發展的社會主義建設者和接班人提出的重要舉措,是實現加快推進教育現代化、建設教育強國、辦好人民滿意的教育總目標的根本要求,是堅持和加強黨對高校的全面領導,緊扣立德樹人根本任務,充分發揮中國特色社會主義教育的育人優勢的必然之舉。在新時代背景下,各大高校把握教育全過程的育人階段,在橫向空間中滲透了所有環節和細節,在縱向維度中,強調了全程跟進的發展歷程[1]。現階段,“三全育人”教育是高校心理健康教育的新理念,需要高校在健全德育人才隊伍的前提下引導全員進行心理健康教育,加快學科教育以及道德教育統籌兼顧,進一步促進變革創新,從而使不同部門之間聯動起來[2]。有研究調查發現,當代大學生可能面對著更多來自心理、生理、環境的變化,承受著更大壓力,更容易產生自卑、孤僻、自我、敏感、焦慮、悲觀、厭學等心理問題,影響其健康成長和發展成才[3]。已有研究采用多階段分層整群抽樣發現,我國大學生心理健康狀況處于不佳水平,大學生群體由于生活經驗不足、心理狀態不穩定、對家長的依賴性強、情緒易波動等特點,常常被認為是社會中心理健康的弱勢群體[4]。“00后”已正式“諾曼底登陸”,“00后”大學生普遍為獨生子女,在當前社會環境及家庭環境無法改變的現狀下,造成了他們缺乏獨立自主能力的特征。再因社會普遍倡導“起跑線”“分數至上”等錯誤的價值觀念,使得“00后”普遍存在適應能力不足、社會交往能力不足、認知能力不足等問題,同時,在重大應激事件發生后,大學生承受能力較低,比其他人群更易表現出恐懼和焦慮不安的情緒。因此,在三全育人視域下堅持育心與育德相結合,深入構建教育教學、實踐活動、咨詢服務、預防干預、平臺保障“五位一體”的心理健康教育工作格局顯得尤為重要,故本研究對某S在校大學生的心理健康狀況進行調查和分析,為今后在大學生群體中開展具有針對性的心理指導工作、建立長效的大學生心理問題的精準識別與個性化干預策略提供建議。

2 調研過程

本次調研主要通過問卷的形式開展,調研問卷主要目的是了解本科生在情緒情感風險因素層面(抑郁、焦慮、孤獨)、網絡風險因素層面(網絡欺負、網絡受害、網絡旁觀者、游戲成癮)進行調研,然后基于三全育人視域下探索“00后”大學生心理問題的個性化干預策略。

本報告主要針對某S大學2020級至2022級各學院學生心理發展狀況進行統計與分析。數據表明,某S大學本科生完成心理發展調查問卷人數是:2022級2246人,占比58.92%;2023級102人,占比2.68%;2020級490人,占比12.85%;2021級974人,占比25.55%。已完成心理發展調查問卷人數為3812人,表明此心理發展狀況分析問卷結果具有代表性,能夠用此樣本代表該校整體本科生的心理發展狀況全貌。

3 共同方法偏差分析

為了檢驗本研究中是否存在共同方法偏差,采用Harman單因素檢驗,即對情感風險因素層面、網絡風險因素層面的所有項目共同進行未旋轉的主成分因素分析。由表1和表2可知,未旋轉的探索性因子分析結果提取出特征根大于1的因子共有8個,最大因子方差解釋率為30.39%(小于40%),故本研究沒有明顯的共同方法偏差。

4 本科生抑郁情緒、焦慮情緒、孤獨感、游戲成癮、網絡欺負、網絡受害、網絡旁觀者的人口學差異分析

4.1 本科生抑郁情緒的人口學變量差異分析

為研究被試群體的抑郁情緒是否存在性別、年級的差異,運用t、F檢驗對本科生在性別、年級之間進行比較。

(1)抑郁情緒性別差異分析

獨立樣本t檢驗考察抑郁情緒總均分是否存在性別上的差異,具體結果如表3所示。

從表3可以看出,性別作為組間變量,抑郁情緒總均分作為因變量,獨立樣本t檢驗的結果表明,在抑郁情緒總量表上,男生(M=1.57)的抑郁情緒得分高于女生(M=1.56),但這種差異未達到顯著水平。說明男生相比女生更易產生抑郁情緒。

(2)抑郁情緒在不同年級的差異分析

研究運用F檢驗分別從抑郁情緒總均分上分析是否存在年級差異,結果如表4所示。

由表4可知,年級作為組間變量,抑郁情緒總均分作為因變量,F檢驗的結果表明,在抑郁情緒(2020級1.61,2021級1.59,2022級1.55,2023級1.50,F(3,3808)=3.19,p<0.05)總均分上,2020級學生感知到的抑郁情緒最高,2023級學生抑郁情緒最低,相比其他年級,更應該關注2020級學生的抑郁情緒變化。

4.2 本科生焦慮情緒的人口學變量差異分析

為研究被試群體的焦慮情緒是否存在性別、年級的差異,運用t、F檢驗對本科生在性別、年級之間進行比較。

(1)焦慮情緒性別差異分析

獨立樣本t檢驗考察焦慮情緒總均分是否存在性別上的差異,具體結果如表5所示。

從表5可以看出,性別作為組間變量,焦慮情緒總均分作為因變量,獨立樣本t檢驗的結果表明,在焦慮情緒總量表上,男生(M=1.48)的焦慮情緒得分高于女生(M=1.45),說明男生相比女生更易產生焦慮情緒,并且這種差異達到了顯著水平。

(2)焦慮情緒在不同年級的差異分析

研究運用F檢驗分別從焦慮情緒總均分上分析是否存在年級差異,結果如表6所示。

由表6可知,年級作為組間變量,焦慮情緒總均分作為因變量,F檢驗的結果表明,在焦慮情緒(2020級1.52,2021級1.49,2022級1.44,2023級1.42,F(3,3808)=4.10,p<0.01)總均分上,2020級學生感知到的焦慮情緒最大,2023級學生焦慮情緒最低,相比其他年級,更應該關注2020級學生的焦慮情緒變化。

4.3 本科生孤獨感的人口學變量差異分析

為研究被試群體的孤獨感是否存在性別、年級的差異,運用t、F檢驗對本科生在性別、年級之間進行比較。

(1)孤獨感性別差異分析

獨立樣本t檢驗考察孤獨感總均分是否存在性別上的差異,具體結果如表7所示。

從表7可以看出,性別作為組間變量,孤獨感總均分作為因變量,獨立樣本t檢驗的結果表明,在孤獨感總量表上,男生(M=1.60)的孤獨感得分高于女生(M=1.53),說明男生相比女生更易產生孤獨感,并且這種差異達到顯著水平。

(2)孤獨感在不同年級的差異分析

研究運用F檢驗分別從孤獨感總均分上分析是否存在年級差異,結果如表8所示。

由表8可知,年級作為組間變量,孤獨感總均分作為因變量,F檢驗的結果表明,在孤獨感(2020級1.63,2021級1.60,2022級1.53,2023級1.49,F(3,3808)=3.12,p<0.05)總均分上,2020級學生感知到的孤獨感最大,2023級學生孤獨感最低。

4.4 本科生游戲成癮的人口學變量差異分析

為研究被試群體游戲成癮是否存在性別、年級的差異,運用t、F檢驗對本科生在性別、年級之間進行比較。

(1)游戲成癮差異分析

獨立樣本t檢驗考察游戲成癮總均分是否存在性別上的差異,具體結果如表9所示。

從表9可以看出,性別作為組間變量,游戲成癮總均分作為因變量,獨立樣本t檢驗的結果表明,在游戲成癮總量表上,男生(M=2.07)的游戲成癮得分高于女生(M=1.74),說明男生相比女生更易沉迷游戲,這種差異達到極度顯著水平。

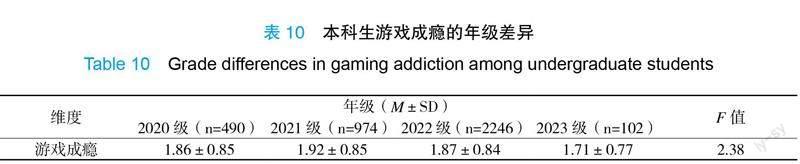

(2)大學生游戲成癮在不同年級的差異分析

研究運用F檢驗分別從大學生游戲成癮總均分上分析是否存在年級差異,結果如表10所示。

由表10可知,年級作為組間變量,大學生游戲成癮總均分作為因變量,F檢驗的結果表明,在大學生游戲成癮(2020級1.86,2021級1.92,2022級1.87,2023級1.71,F(3,3808)=2.38,p>0.05)總均分上,2021級學生游戲成癮得分最高,2023級學生游戲成癮得分最低。

4.5 本科生網絡欺負的人口學變量差異分析

為研究被試群體網絡欺負是否存在性別、年級的差異,運用t、F檢驗對本科生在性別、年級之間進行比較。

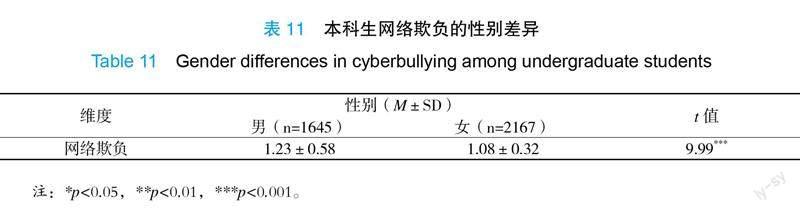

(1)網絡欺負差異分析

獨立樣本t檢驗考察網絡欺負總均分是否存在性別上的差異,具體結果如表11所示。

從表11可以看出,性別作為組間變量,網絡欺負總均分作為因變量,獨立樣本t檢驗的結果表明,在網絡欺負總量表上,男生(M=1.23)的網絡欺負得分高于女生(M=1.08),說明女生相比男生更不會產生網絡欺負,并且這種差異達到顯著水平(p<0.001)。

(2)網絡欺負在不同年級的差異分析

研究運用F檢驗分別從網絡欺負總均分上分析是否存在年級差異,結果如表12所示。

由表12可知,年級作為組間變量,網絡欺負總均分作為因變量,F檢驗的結果表明,在網絡欺負(2020級1.19,2021級1.16,2022級1.13,2023級1.07,F(3,3808)=3.80,p<0.05)總均分上,2020級學生網絡欺負得分最高,2023級學生網絡欺負最低。

4.6 本科生網絡受害的人口學變量差異分析

為研究被試群體網絡受害是否存在性別、年級的差異,運用t、F檢驗對本科生在性別、年級之間進行比較。

(1)網絡受害差異分析

獨立樣本t檢驗考察網絡受害總均分是否存在性別上的差異,具體結果如表13所示。

從表13可以看出,性別作為組間變量,大學生網絡受害總均分作為因變量,獨立樣本t檢驗的結果表明,在大學生網絡受害總量表上,男生(M=1.24)的網絡受害得分高于女生(M=1.12),說明男生相比女生更易網絡受害。

(2)網絡受害對在不同年級的差異分析

研究運用F檢驗分別從網絡受害總均分上分析是否存在年級差異,結果如表14所示。

由表14可知,年級作為組間變量,大學生網絡受害總均分作為因變量,F檢驗的結果表明,在網絡受害(2020級1.17,2021級1.16,2022級1.16,2023級1.11,F(3,3808)=0.71,p>0.05)總均分上,2020級學生網絡受害最嚴重,2023級學生網絡受害最輕。

4.7 本科生網絡旁觀者的人口學變量差異分析

為研究被試群體網絡旁觀者是否存在性別、年級的差異,運用t、F檢驗對本科生在性別、年級之間進行比較。

(1)網絡旁觀者差異分析

獨立樣本t檢驗考察網絡旁觀者總均分是否存在性別上的差異,具體結果如表15所示。

從表15可以看出,性別作為組間變量,大學生網絡旁觀總均分作為因變量,獨立樣本t檢驗的結果表明,在大學生網絡旁觀總量表上,男生(M=3.00)的網絡旁觀得分低于女生(M=3.03),說明女生相比男生更易網絡旁觀。

(2)網絡旁觀對在不同年級的差異分析

研究運用F檢驗分別從網絡旁觀總均分上分析是否存在年級差異,結果如表16所示。

由表16可知,年級作為組間變量,大學生網絡旁觀總均分作為因變量,F檢驗的結果表明,在網絡旁觀(2020級3.04,2021級3.04,2022級3.00,2023級3.02,F(3,3808)=0.51,p>0.05)總均分上,2020級、2021級學生網絡旁觀最嚴重,2022級、2023級學生網絡旁觀最輕。

5 本科生抑郁情緒、焦慮情緒、孤獨感、游戲成癮、網絡欺負、網絡受害、網絡旁觀者的人口學差異解釋

在情緒情感風險因素層面,從以上調查結果可以證實,在性別方面,男生抑郁情緒、焦慮情緒、孤獨感水平高于女生。其原因可能在于,男生在社會中常常被期望表現出堅強和自信以及更高的社會期望,這種期望可能會導致男性在面對困難時感到孤獨、焦慮和沮喪,而不被他人理解和支持。在情感表達和溝通方面,男性通常被認為應該表現出堅強和冷靜,這使得他們可能不愿意或不敢表達自己的情感和內心感受,這可能導致孤獨感和焦慮情緒的積累,從而增加抑郁情緒和非自殺性自傷的風險。在年級方面,大四學生感知到的抑郁情緒、焦慮情緒、孤獨感最高,可能原因是大四學生感知到較大的學業壓力。大四學生除了要面對課程的難度增加外,還要應付各種考試、論文和實習等任務。其次是就業壓力過大,大四學生面臨著就業的問題,如果找不到合適的工作,可能會讓他們感到焦慮和沮喪。

在網絡風險因素層面,從以上調查結果可以發現,在性別方面,游戲成癮、網絡欺負、網絡受害男生高于女生。其原因可能在于,一方面,男生通常對電子游戲和互聯網技術更感興趣,他們可能會花費更多的時間和精力來探索和體驗游戲、社交媒體和其他網絡活動。這種興趣和偏好可能導致男生更容易沉迷于游戲和網絡世界,從而增加游戲成癮和網絡欺負的風險,另一方面,男生在學業方面未獲得成就感,從而將注意力轉到虛擬的網絡空間中,通過網絡來獲得網友的贊許和獲得感,從而導致嚴重的網絡成癮。

女生網絡旁觀高于男生,可能原因是,在性別角色和社會期望方面,女性可能被期望表現出更多的同情心和關愛,因此她們可能更傾向于在網絡上觀察他人的困境并給予情感支持。在情感表達方式方面,女性可能更傾向于通過情感交流和表達來滿足社交需求,而網絡提供了一個相對安全和方便的平臺,女性可能更傾向于在網絡上觀察他人的情感狀態,并給予相應的回應和支持。在心理狀態方面,女性可能更關注他人的情感和家庭問題,并給予相應的支持和關注。此外,女性可能更傾向于在網絡上尋求情感支持和傾訴,這可能導致她們更容易成為網絡旁觀者。

在年級方面,大三學生游戲成癮水平高于其他年級,可能原因是,一方面,因大三學生擇業壓力較小,大三學生對游戲已產生一定依賴性,并且他們已掌握一定的游戲技巧,在面對游戲時很難把控自己。另一方面,大三學生還沒有意識到自己即將步入社會,需要承擔更多的責任,所以會將大量時間用在游戲上。

大四學生網絡欺負、網絡受害高于其他年級,可能原因是,一方面,大四學生往往存在網絡欺凌,有追星行為,以“飯圈”唯我獨尊,在這個飯圈里對某個明星不得有任何的負面言論,甚至對飯圈外的其他飯圈謾罵攻擊,形成粉絲群體的互撕。另一方面,大四學生思想單純、社會經驗少,缺少靈活應對通信網絡詐騙的防范策略,容易受到外界的誘惑、鼓動,在找工作方面容易上當受騙。一些大四學生在網絡購物中,容易受到網絡詐騙的迷惑,只圖便宜,不辨真偽,容易被其迷惑。

大四、大三學生網絡旁觀高于其他年級,其原因可能在于,首先是大四、大三學生的學習壓力相對較輕,他們有更多的時間和精力去關注網絡上的信息,從而更容易成為網絡旁觀者。其次是社交需求增加。隨著年齡的增長,大學生的社交需求逐漸增加,他們可能會在網絡上觀察他人的動態和互動,而不直接參與其中,以滿足自己的社交需求。最后是一些大學生可能會意識到網絡上存在一些不安全或不適合自己的信息或活動,因此他們會選擇保持旁觀,以保護自己的利益和安全。

6 三全育人視域下“00后”大學生心理問題的個性化干預策略探析

“三全育人”包括全員育人、全程育人和全方位育人三個方面,是高校心理健康教育工作建設的總目標,堅持育心與育德相結合、教育與咨詢相結合、發展與預防相結合。面對大學生日益嚴峻的心理健康形勢,與此同時,近年來新媒體的產生、ChatGpt的興起、積極心理學的發展,為探索高校心理健康教育模式提供了新的視角與思路。本研究基于理論分析、問卷調查、個體咨詢和團體輔導等技術手段,為“00后”大學生心理健康發展的研究與教育實踐提供有效的指導依據與測評工具,以更好地促進我國大學生心理健康教育工作。

6.1 以慕課平臺為基礎完善在線心理健康教育課程體系

對其低危情緒風險組群體和低網絡風險組群體,主要以慕課平臺為基礎完善在線心理健康教育課程體系,充分利用在線心理健康教育課程的覆蓋面和系統性[6]。在實施方面,應將心理健康教育課程的自主性與有效性進行緊密結合,大學生可以充分利用便利時間自主觀看視頻(如:職慧、中國大學MOOC等平臺)心理課程資源,通過相應的知識點的講解(如:新生的心理適應、認識自我塑造自我、人格與心理健康、大學生學習心理、人際交往、情緒管理、家庭和個人成長、大學生挫折與壓力應對)、案例討論、進行體驗,以及在線互動。在結構上,高校心理健康教育應貫穿大一到大四,大一學生應側重大學生活的適應心理,家庭關系、時間管理、人際關系,以及戀愛與性心理,增強大一新生對心理知識的理解和掌握。大二和大三學生應側重應對挫折的方法,大學生抑郁心理的調試以及應對學習壓力的方法,幫助學生掌握基本的心理健康知識,提高自我調節能力。大四學生應注重職業選擇指導以及提供心理輔導和援助,建立健全心理輔導與援助機制、營造良好的校園氛圍、加強家校合作等多種途徑,同時大學生心理健康應貼合學生的實際需求,根據不同專業、不同年級有針對性地聚焦于專業、年級特征進行教學設計。在形式上,除了開設心理健康教育必修課外,還可開設系統的愛情心理學、人際關系心理學、人格心理學,以及認知行為療法、冥想訓練、心理劇等選修課。在內容上,將宣傳普及心理健康知識,介紹增進心理健康的方法和途徑,傳授心理調適方法和解析心理現象進行緊密結合,將體驗性融入課程內容(如:通過畫樹識人格的方法來解析其個體的人格特征),使學生在體驗與感悟的過程中潛移默化地學習與成長。在設置上,心理健康教育課程可以分為不同的模塊涵蓋不同的專區:如:知識點講解專區、案例專區(創設情景教學模式)、體驗專區(如:畫樹識人格、房樹人測驗)、心理測驗專區(如:自我和諧量表、大學生人際關系自我評定量表、大學生情商測試、大學生戀愛成熟度測驗)、心理互動,以及在線答疑專區等,還可以設置相關資料專區,上傳相關的書籍《改變心理學四十項研究》《心理學和生活》、電影等輔助資料,實現慕課和翻轉課堂之間的循環。

6.2 以翻轉課堂為教學模式實現心理健康教育課程的拓展延伸

對其中危情緒風險組群體和中危網絡風險組群體,主要以翻轉課堂為教學模式實現心理健康教育課程的拓展延伸,翻轉課堂以學生為主體,通過學生體驗來加強與老師之間的互動,引導學生結合心理學相關知識課題進行分組體驗,活躍課堂氛圍,全過程、全方位地創造師生、生生相互交流的良好環境,從而促進學生心理健康知識和技能的內化和深層次吸收[5]。以翻轉課堂為教學模式實現大學生對網絡欺凌、消極情緒情感的正確認識,增強大學生旁觀者的同理心,以積極的情緒情感提升大學生的自我效能感。主要以傳統的雨課堂形式進行,首先,按照課程的整體架構和內容,按照課程內容進行分組,以學生課堂討論為核心,學生在課前自主挑選章節進行探究學習,課堂內容將課堂講授、課堂活動、案例分析、角色扮演、心理體驗、心理測試、情景表演、團體訓練進行緊密結合,學生以發現學習的方式分組進行課堂體驗。體驗活動的設計是開放的,目的在于營造輕松、愉悅的交流氛圍,能夠激發學生的參與興趣,課堂內容設置緊密貼近實際,每個學生參與到課堂進行體驗,最大程度引起學生共鳴,激發學生對家人的情感認同以及增強學生的同理心。其次,進行小組討論,利用雨課堂進行分組匿名展示,小組內部充分交流學習,分享自己對本課程的理解以及解決思路,讓每位學生參與到情景模擬之中,通過情景模擬的方式相互學習、共同成長,提升學生課堂參與度和自主學習意識,實現重點講解、案例分析、分組討論、歸納總結、情景表演、作業鞏固的一體化。通過情境學習引導學生掌握必要的相關心理學知識理論和技巧,將心理知識內化,形成相關的心理素質和能力。課后高校心理咨詢專業人士與心理健康教師、輔導員、班主任,以及心安委員相結合、充分發揮大學生的自主性與積極性,引導心安委員每月關注全班學生的心理問題,積極組織并參與學院或學校組織的心理文化節活動。

6.3 開展特色團體輔導和個體心理咨詢

大學生心理健康教育課程“慕課+翻轉課堂”的形式在很大程度上可以保證心理健康教育的覆蓋面,對其高危情緒風險組群體和高危網絡風險組群體,可以充分利用團體輔導和個體心理咨詢發揮其針對性,與大規模的“慕課+翻轉課堂”心理健康教育形成優勢互補。可針對高危情緒風險組群體和高危網絡風險組群體進行學業適應、生涯發展、人際交往、戀愛心理、情緒問題、壓力管理、學校適應等方面開展特色團體輔導,團體的形式可以融入冥想訓練、運用心理劇、角色扮演、哀傷輔導,以及團體游戲等多種形式展開。對其高危情緒風險嚴重群體和高危網絡風險嚴重群體進行軀體疾病、師生關系、家庭關系、創傷應激、自主探索、網絡沉迷、抑郁情緒、雙相情感障礙進行個體心理咨詢。團體輔導方案和個體心理咨詢總體上采用心理健康教育、重塑認知、行為訓練、家庭作業等技術。應充分利用現有的心理健康教育人力資源,發揮各自優勢,相互結合,把班級心理委員吸納進來,提升輔導員與班主任在高校心理健康教育工作中的地位,以心理健康教育教師為基礎、以專業人員為后盾和指導,從大范圍的心理健康教育到一般性的課堂研討演練再到發展性、適應性的心理困擾的解決,最后到嚴重心理問題的干預,層層相扣,各司其職,合理配合,為心理健康教育工作的開展提供了堅實的人力保障基礎。

6.4 基于“三全育人”視域下構建“黨建+心理預防”新模式

S某校黨建實際教育主要將圍繞“一個思路‘黨建+、著力兩個培養、構建三級聯動、聚焦四個維度”構建三全育人體系(即:“教室、實驗室、寢室、運動場”四個物理空間維度構建“三全育人”目標,踐行“黨建+教室”“黨建+實驗室”“黨建+寢室”“黨建+運動場”育人模式)。本研究基于“三全育人”視域下構建“黨建+‘2+1+N心理預防”新模式(即:2是舉辦院校講座+院系活動;1是建立校、院、輔導員、寢室長四級心理健康教育工作網絡;N是掌握好新生心理普查和老生心理排查數據,建立完備的學生心理健康檔案,以便更加科學、精準地進行分類心理干預,提升全體學生心理素質水平)。

參考文獻

[1]魏鳳倫.“三全育人”理念下高校思想政治教育路徑探究[J].食品研究與開發,2023,44(17):239.

[2]緱晶.“三全育人”視域下大學生心理健康教育模式的創新路徑[J].科技風,2023(25):7-9.

[3]徐慶福,秦瑛,郭萌萌,等.高職院校大學生心理問題的調查與成因分析[J].黑龍江生態工程職業學院學報,2021,34(6):121-124.

[4]舒曼玲,廖心儀,秦露露.后疫情時代長沙市在校大學生心理健康狀況及影響因素[J].中國健康心理學雜志,2021(11):29.

[5]費翔.心理健康教育課程的翻轉課堂實踐研究——以華北電力大學為例[J].北京教育(德育),2018(6):72-74.

[6]李曉宇,彭賢.高校心理健康教育的四級金字塔模式[J].教育現代化,2021(65):149-151,174.

A Survey and Analysis of the Psychological Problems of the “00s” College Students from the Perspective of Three Comprehensive Education: Based on the Analysis of 3812 Sample Students from S University

Zhang Bin

China Three Gorges University, Yichang

Abstract: This study is based on the perspective of “Three Comprehensive Education” to explore the psychological problems of post-00s college students. Taking a certain university as an example, a total of 3812 students were selected as the research subjects. It was found that in terms of emotional risk factors, male students perceived higher levels of depression, anxiety, and loneliness than female students; The level of depression,? anxiety, and loneliness perceived by senior students is higher than that of other grades. At the level of network risk factors, male students have higher levels of gaming addiction, online bullying, and online victimization than female students, while female students have higher levels of online observation than male students; The level of game addiction among third year students is higher than that of other grades, while the level of online bullying and victimization among fourth year students is higher than that of other grades. Among them, fourth and third year students have the highest level of online observation. Based on research data analysis, this study explores personalized intervention strategies for the psychological problems of post-2000s college students, namely: constructing a new model of “party building+psychological prevention” from the perspective of “three comprehensive education”, and improving the online mental health education curriculum system for their low-risk emotional risk group and low-risk network risk group groups mainly based on the MOOC platform; The flipped classroom teaching model is mainly used to expand and extend the mental health education curriculum for the high-risk emotional group and the high-risk network group groups; provide characteristic group counseling and individual psychological counseling for their high-risk emotional risk group and high-risk network risk group groups, in order to provide certain reference value for the mental health education work of college students.

Key words: Three complete education; Depression; Anxiety; Solitude; Game addiction; Online bystanders