指向人地協調觀培養的地理大單元教學設計研究

高語

在新一輪地理課程改革中,大單元教學是培養地理學科核心素養、落實立德樹人根本任務的重要途徑。本文整合人教版教材初中地理的相關內容,重構了“河流”教學大單元,圍繞問題教學這一主線,設計了“初識河流—探究人河關系—人河持續發展”三個子單元,探究指向人地協調觀的大單元教學。

《義務教育地理課程標準(2022年版)》中建議教學內容和教學活動設計要聚焦重點內容,可根據實際需求對“內容”要求相關主題進行重新組合,強化內容間的關聯性,這有助于落實學科核心素養。大單元教學圍繞學科大概念,統整不同學段、不同教材的內容,分課時完整地呈現給學生,學生在學習后能夠形成相對完整的知識體系。例如,在學習“河流”相關的內容使用大單元教學,學生可以在學習相關內容與區域認知的基礎上,綜合地學習人地關系,從而形成相對完整的人地協調觀,構建人地協調發展的觀念。本文整合了人教版初中地理“河流”的相關內容,以單元驅動問題為主線,探究單元教學過程。

1 “河流”教學單元

單元教學圍繞學科大概念展開,中學地理教學中的大概念包括人地關系、區域、位置和分布、空間的聯系與差異等。而人地關系統領初中地理教學中的自然環境與人類活動的有關部分,人們對人類活動與地理環境之間的關系秉持的正確價值觀,人地協調觀包含“地理環境對人的影響”“人類對地理環境的影響”和“協調地理環境和人類活動的關系”三個維度;“人口觀”“資源觀”“環境觀”和“發展觀”四個要素。通過這部分學習來培育學生的人地協調觀,有利于學生形成尊重和保護自然、人地和諧相處等觀念,增強社會責任感。

本大單元重新構建了人教版教材中“河流”的有關內容,設計了“我國有哪些特征、人類與河流是何關系以及如何實現可持續發展”的單元驅動問題,確定了“初識河流—探究人河關系—人河持續發展”三個子單元。本單元不同于傳統的教學,而是以單元驅動問題涵蓋單元中的重要知識點,循序漸進地提高學生的人地協調觀水平,讓學生帶著問題去思考、去討論,解題過程即為學生的學習過程。

2 單元教學設計思路

2.1 課標要求

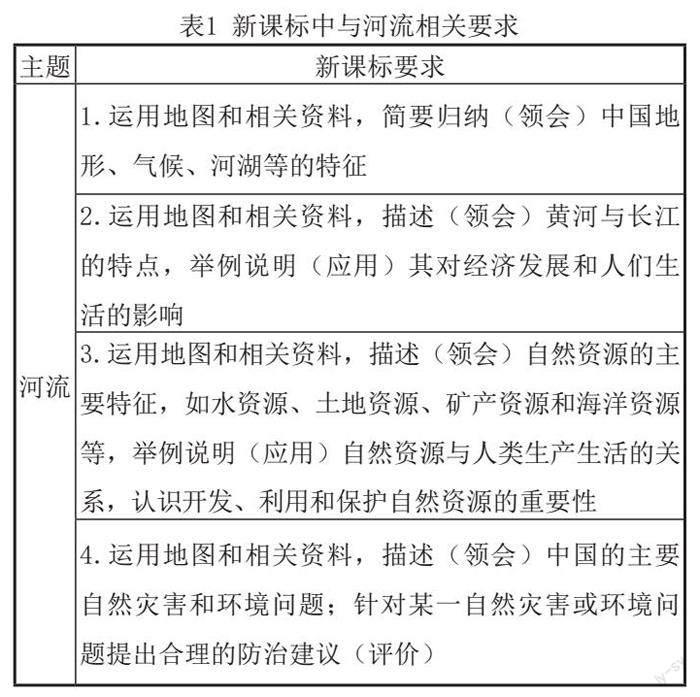

課標的要求是單元教學設計的重要依據,通過對《義務教育地理課程標準(2022版)》中有關“河流”的要求進行梳理發現,對河流的要求由簡到繁、由單到多(見表1)。

由此可見,根據布魯姆教育目標分類學的知識—理解—應用—分析—綜合—評價六個層次,“河流”相關內容學習的最高要求是評價,即新課標要求4“運用地圖和相關資料描述(領會)中國的主要自然災害和環境問題;針對某一自然災害或環境問題提出合理的防治建議”。從新課標要求1至新課標要求4是層層進階的關系。

2.2 教材內容分析

河流是中國地理教材的重要組成部分,不僅是因為河流是構成中國地理環境不可缺少的要素,還因為河流作為重要的水資源,與我國人民的生產和生活有著密不可分的關系,它與全書其他各章節的知識有著緊密聯系,因此“河流”是我們認識中國地理環境不可缺少的重要內容之一。

從教材上看,本單元重組內容包括八年級上冊第二章第三節“河流”、第三章第三節“水資源”、第四章第一節“運輸”中與河流有關的部分。本單元主要講述了我國河流的水文特征和分布,我國第一大河——長江和我國第二大長河——黃河;我國水資源的特點、類型、分布及利用狀況;中國水運。

2.3 單元教學內容

重組單元“河流”的突出特點是突出人與河流之間的密切關系,培養學生樹立正確的人地觀,圍繞單元驅動問題,確定了單元教學內容。第一單元“初識河流”開始讓學生認識到河流對人類生產生活的重要性,了解我國的河流基本情況,明晰我國內流河和外流河的分布,并分析其成因,總結內流河和外流河的水文特征;掌握我國長江、黃河、京杭運河的基本情況以及我國水資源的時空分布規律;第二單元開始對人類與河流之間關系的探究,讓學生從內容上認識到河流對人類的貢獻,可以向人類提供水能,航運,灌溉,水產等等;同時,對人類在江河中的角色和危害進行了探討;第三單元討論人類如何利用、改造、治理河流而達到“人河共生”,走可持續發展之路。

2.4 單元教學總目標

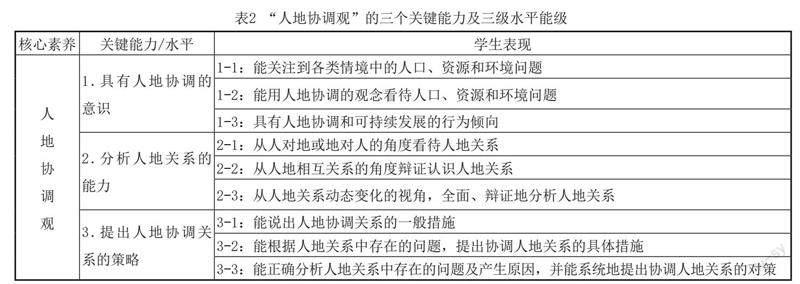

依據課標、教材和江蘇省中小學教學研究室制定的初中地理核心素養與關鍵能力框架中人地協調觀的水平劃分(見表2),圍繞單元驅動問題,確定單元總目標,從目標1至目標4體現了人地協調觀水平的進階,即具有人地協調的意識—分析人地關系的能力—提出人地協調關系的策略。

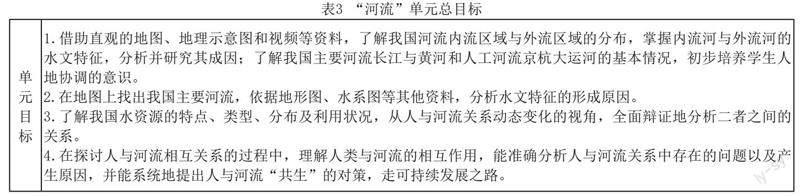

根據新課標的要求以及人地協調觀水平的劃分,結合教材內容,對“河流”單元教學的總目標劃分為4個子目標,以便于更好地達到教學目標和有利于教師教學的實施(見表3)。

2.5 課時劃分

大單元和課時之間的關系是包含和被包含的關系。在教學大單元時,即使在一定程度上擺脫了課時的限制,仍應以課時為教學單位。根據地理教材的設計思路,每個模塊由多個知識單元組成,每個單元包含多個主題。根據內容的難度,每個主題被分為不同的類別。大單元圍繞某一主題組織教學內容,根據知識的難度或重要性合理有效地分配課時,并將其與精確性和策略性相結合。課時要層層銜接、層層推進,最大限度地節省時間,提高教學效果。“河流”大單元經過劃分后分為了3個子單元,設計了4個課時來完成單元教學計劃,整個課時設計體現了人地協調觀水平的層層進階的意圖(見表4)。

2.6 單元教學過程

教學過程是教學的中心環節,直接影響著教學效果。本單元的教學過程圍繞單元驅動問題“我國有哪些特征、人類與河流是何關系以及如何實現可持續發展”,設計了“初識河流”—“探究人河關系”—“人河持續發展”的四個課時的教學(見表5),借此為大家提供一個具體的案例。

3 教學反思及啟示

人地協調觀作為一種價值觀念是難以衡量的,它要求學生具有三個層級的能力。而教學實踐中以課時為單位的教學割裂了人地協調觀這一整體,學生只是在學習知識點中零散地學習了人地協調觀,人地學習觀這一素養也就難以落地。大單元教學則會打破傳統的課時教學,通過整合大概念統攝下的地理知識,利于學生形成完整的人地協調觀體系,樹立正確的人地協調觀。通過“河流”這一案例,我們可以得到以下幾點啟發。

3.1 加強對地理學科核心素養的全面培養

地理課程要培育的核心素養主要包括人地協調觀、綜合思維、區域認知和地理實踐力,它們是一個相互聯系的有機整體。教師在進行單元教學設計時,常常忽略人地協調觀和地理實踐力的培養。這就需要教師特別注意關注社會熱點,整合身邊的資料,聯系學生的實際生活培養學生的人地協調觀和地理實踐力。

3.2 設置核心問題引導大單元教學

大單元教學具有整體性和連貫性,因此在進行大單元教學時應該設置核心問題來貫穿整個大單元教學的體系,設置核心問題可以有效鏈接各個具體課時的內容,促使學生更加深入地了解學習內容。核心問題的設置應該是包容的和開放的,可以讓學生充分思考,并通過思考、探索、合作等學習方式來尋找問題的答案,通過這一過程讓學生學習本單元重要的知識點。

3.3 介入真實情境,進行人地協調觀素養的深度培養

大單元教學立足于真實完整的情境,既是一種教學資源,能夠激發學生的學習興趣和不斷探究的愿望,又是一種測試工具,即通過表現類似情境問題來檢驗學生的遷移能力和核心素養的程度。而人地協調觀是一種正確的價值觀念,介入真實的情境有利于學生感同身受,樹立正確的人口觀、資源觀、環境觀和發展觀,讓學生學習對生活有用的地理,在日常生活中踐行正確的人地觀念。

3.4 分層設計教學評價,體現人地協調觀培養要求

單元教學評價要以課程標準中的學業質量和核心素養水平為基礎,結合教學目標對學生進行評價,既要考查學生的知識達成度,又要評價學生的學習態度等,盡可能做到評價的主體多元化、內容多樣化、方式多樣化,真正起到評價作用,促進學生的發展。人地協調觀是一種觀念,評價這一地理核心素養時應該多層次、多角度、全方位來評價,既要看學生是否正確掌握這一觀念,又要觀察學生在日常生活中是否踐行了人地協調的觀念。此外學生是發展的人,在評價時要用發展的眼光看待學生,所學內容要符合學生身心發展規律和人地協調觀要求。

(作者單位:沈陽師范大學)