小學思政課程融合探索

【摘要】本文以柳州市魚峰區為例,論述小學思政課程融合探索,涉及宏觀層面的思政素養目標與學校育人目標的融合、中觀層面的思政課程與其他各門學科課程的內容的整合以及微觀層面的思政課程“四環節”教學模式構建等三個方面。

【關鍵詞】小學思政 課程融合 教學模式

【中圖分類號】G62 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2023)28-0004-04

思政課程是落實立德樹人根本任務的關鍵課程,旨在引導學生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,提高思想道德素養,培養社會責任感。《義務教育道德與法治課程標準(2022年版)》(以下簡稱《2022年版道德與法治課標》)明確了國家育人目標與學生發展核心素養體系的整體架構,自此,學科核心素養成為深化課程改革的著力點和新航標。在思政課教學中落實學科核心素養,成為當前思政教育改革和教學質量提升的關鍵。學界普遍認為,素養是在多學科知識運用、多場景問題解決的復雜過程中生成與發展的。因此,很多學校開始從學科交叉融合的角度探索思政課教學改革路徑,促進學生核心素養的發展。本文以小學思政課程為載體,探索小學思政課程與其他學科交叉融合的教學模式。

一、小學思政課程融合概述

(一)小學思政課程融合的內涵

課程融合以深化學生素養發展為目標,將原本分化的學科課程及其相關的教育活動進行整合與重構,形成具有綜合育人價值的課程組織樣態。國內外對于課程融合的研究經歷了多個時期,從赫爾巴特的課程聯絡論到杜威、帕克主張的命題統整,從泰勒的學科聯合到黃甫全等學者提出的學科重組,這些觀點都趨向以學習者主體發展為基點,建立一種突破學科邊界的課程秩序。崔群指出:“課程融合,形在‘融,意在‘合,應呈現綜合性、開放性、多元性、共享性、發展性。”本文中的小學思政課程融合主要是指建立在學校課程運行框架內的課程融合。從學校課程管理者的角度來審視,課程融合需要學校多方面的人力、物力支持;只有基于學校頂層規劃和課程實施評價的融合推進,才能形成更加完善的課程融合體系,真正提高思政課程教學質量,發展學生核心素養。

(二)小學思政課程融合背景分析

近年來,國家十分重視思政教育改革,學校思政教育逐漸趨于常態、規范。以柳州市魚峰區為例,2017—2019年,本轄區小學思政課程常態實施率上升近30個百分點,部分學校思政課程建設特色突出,成效顯著。然而從教學效能看,小學思政課教學普遍存在以下幾個問題:一是教學“失衡”。教師將思政課上成了教知識、講道理的品德教育課,缺乏生活鏈接與遷移轉化,課堂教學無趣、無效。二是目標“失度”。教師把思政課等同于德育活動,制定的課程目標零散、泛化,活動屬性大于課程屬性。三是實施“失效”。思政課教學形式單一,缺少體驗式學習和實踐性活動,學生從“認知”到“踐行”的轉化率受限。四是銜接“失準”。思政教育的培養目標和落實缺少區域共性,表現為校際分化,從而導致思政課程學段銜接存在諸多困難。“四失”現狀反映了學校在課程實施人員、教學資源、課時安排及教師評價機制等方面,與當前學科素養的培養要求存在矛盾。因此,學校應當促進學科內、學科間、領域間的開放聯結,比如:促進思政課程目標與學校育人目標的整合融通,建立目標依據和目標適配的雙向鏈接,生成具象的指向素養發展的教學路徑,以破解目標“失度”之局;促進思政課程與其他學科課程的融合,創設多元的學習情境,整合運用多領域教育資源進行教學,破除教學“失衡”、實施“失效”的困境。可見,小學思政課程融合是推進小學思政課程從素養意識到教學落實、從單一泛化到整合聚焦、從銜接失衡到平穩接序的有效路徑。

(三)小學思政課程融合的理論基礎

《義務教育課程方案(2022年版)》(以下簡稱《方案》)在標準編制與教材編寫中指明了小學思政課程內容建構與課程實施的方向:一是堅持正確的政治方向和價值導向,有機融入社會主義先進文化、革命文化和中華優秀傳統文化,以及法治、國家安全、民族團結、生態文明、生命安全與健康等教育內容;二是堅持素養導向,體現育人為本,注重與學生經驗、社會生活的關聯,加強課程內容的內在聯系,注重統一規范與因校制宜相結合,統籌校內外教育教學資源,將理念、原則轉化為具體的育人實踐活動。從以上描述可知,思政課程作為立德樹人的關鍵課程,是《方案》指定的育人載體,這使得思政課程與其他學科課程在內容維度上存在更多的“可融合性”,而將育人與主體經驗、社會生活及現有資源進行鏈接,體現了課程實施“融合點”的多維建構性。“可融合性”與“融合點”的設定是課程從三維目標轉向核心素養目標的重要導向,也是實現小學思政課程融合的基礎和依據。《2022年版道德與法治課標》在“教學建議”中明確指出:教學要與社會實踐活動相結合,加強課內課外聯結,實現隱性課程與顯性課程相配合。要積極探索議題式、體驗式、項目式等多種教學方法,引導學生參與體驗,促進感悟與建構;要通過參觀訪問、現場觀摩、志愿服務、生產勞動、研學旅行等方式走向社會,增進學生對國情、社情、民情的了解,培養學生愛國情感。由此可見,以發展學生學科核心素養為目標的思政課程,應當打通學科邊界,通過內容與資源的補充、理論與實踐的結合、知識與社會的鏈接,全面推進“大思政課”建設,這也是當前思政課教學改革的基本方向。

二、小學思政課程融合路徑

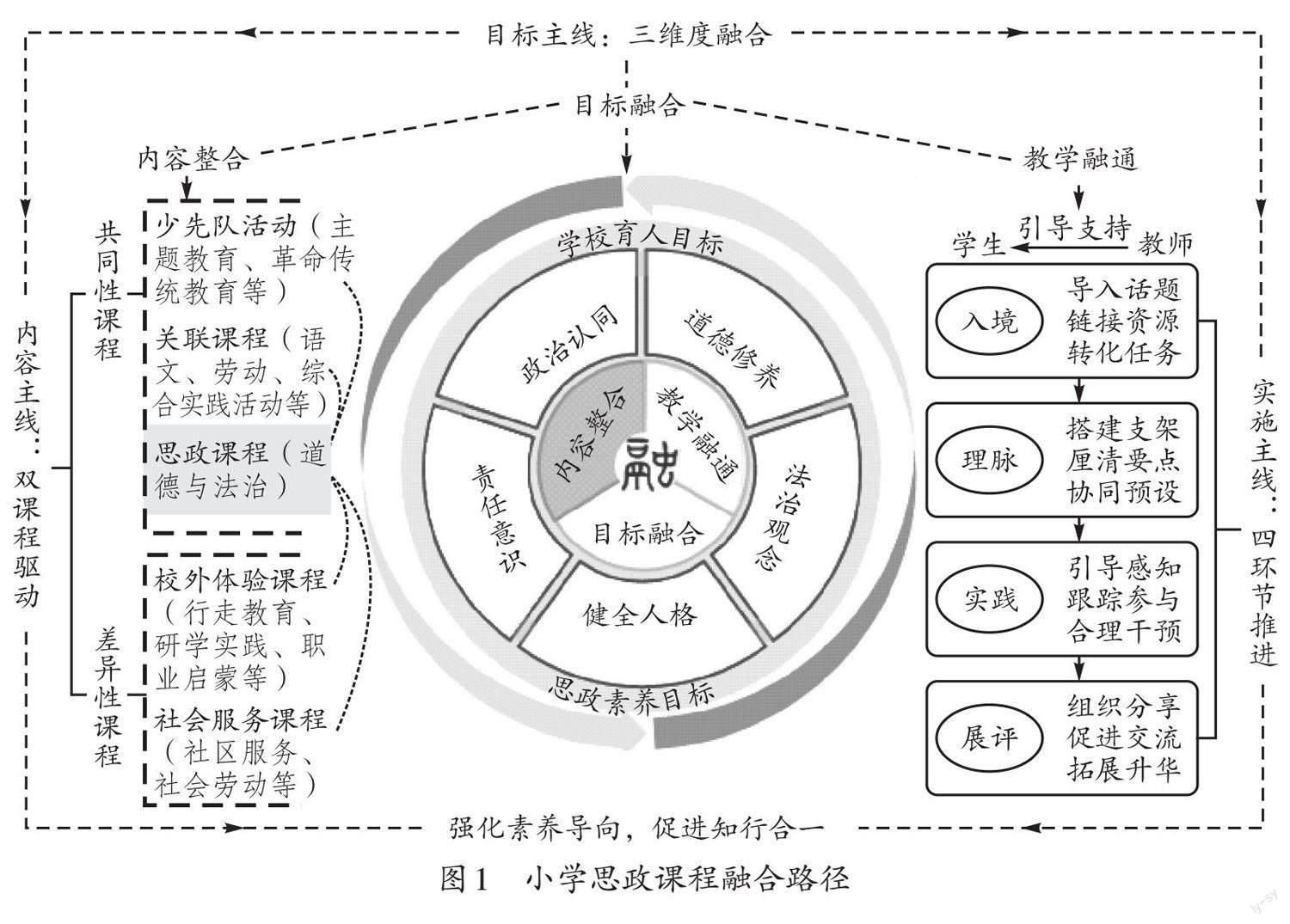

將思政課程培養目標與學校育人目標進行比較分析可知,與其他學科課程相比,思政課程培育目標與學校育人目標具有更高的適配性。二者均以國家意志為基礎,注重人的適應性發展,表現為思政課程在內容和組織形式上與學校的自主性課程匹配度更高,思政課程的實施更依賴本土教學資源。本文根據楊中樞提出的“學校課程管理三維結構”理論,結合課程管理的主體、客體、過程等內容,探索小學思政課程融合路徑(如圖1)。一是目標融合,將思政素養目標與學校育人目標融合;二是內容整合,將思政課程與其他學科課程內容進行整合;三是教學融通,構建思政課有效教學模式。

小學思政課程以課程實施為主線,通過目標融合、內容整合、教學融通,體現素養導向,促進學生知行合一。內容層面的整合與延伸,主要是構建共同性課程(思政課程、關聯課程、少先隊活動)和差異性課程(校外體驗課程、社會服務課程)。共同性課程涉及三類課程同質化內容的整合,通過深化課程建設,夯實學生素養根基;差異性課程以學校育人文化和基礎課程為底色,強調學生的體驗與實踐,實現課程的拓展與延展。小學思政課程實施一體化推進策略,即構建以“教師引導與支持”為主要方式的課程實施策略,通過入境、理脈、實踐、展評四個教學環節,讓學生在學習過程中實現由道德認知向道德行為的轉化、由意識觀念到意志品質的轉化。小學思政課程融合是對學校原有課程系統的補充和完善,與其他各類課程共同促進學校育人目標的達成。

三、小學思政課程融合案例解析

(一)目標融合,推進小學思政課程融合頂層設計

促進小學思政課程融合,學校首先要做好思政課程融合的頂層設計。學校課程是學校基于育人目標和學校文化而構建的校本化的課程體系。將小學思政課程目標與學校育人目標融合,從中提煉出來的目標就是小學思政課程融合教學目標。

例如,柳州市柳石路第二小學將法治觀念、健全人格的思政課程素養目標與本校“樹立生命意識,提高生命質量”的育人目標融合,一方面利用道德與法治教材的知識邏輯,構建“感知生命—善待生命—呵護生命家園”分級課程,實現原有校本課程的體系化、序列化升級;一方面將思政課程與校本課程資源進行整合,豐富了學校自主性課程內涵,探索出了思政課程融合校本化實施路徑。像這樣將思政課程素養目標與學校育人目標融合的學校還有很多,比如柳州市箭盤山小學以“親元”學校文化為底色,結合道德與法治四年級“家鄉”教育內容,開發了“柳州創新知多少”系列主題課程;柳州市窯埠街小學依托紅色校本課程,結合道德與法治五年級下冊第三單元“百年追夢,復興中華”,開展了“傳承紅色文化,繼承紅色血脈”少先隊活動和紅色場館研學活動。根據“學校課程管理三維結構”理論,將思政課程教學目標與學校育人目標融合,從宏觀層面進行“主體相融”,打破了思政課程與學校自主性課程“各自為政”的局面,有利于學校借助國家課程的知識邏輯促進校本課程的體系化、序列化,有助于實現小學思政課程素養目標的校本化和具象化表達。

(二)內容整合,建立雙軌驅動式課程機制

1.小學思政課程與國家課程、地方課程整合,構建共同性課程

小學思政融合課程包括共同性課程和差異性課程兩類課程。共同性課程包括思政課程+少先隊活動、思政課程+關聯性課程、道德與法治課程。教師要在不同學科、不同課型中找到與思政課程在主題、內容方面的融合點,通過開展主題式教學,讓學生在共同性課程學習中實現知行合一。

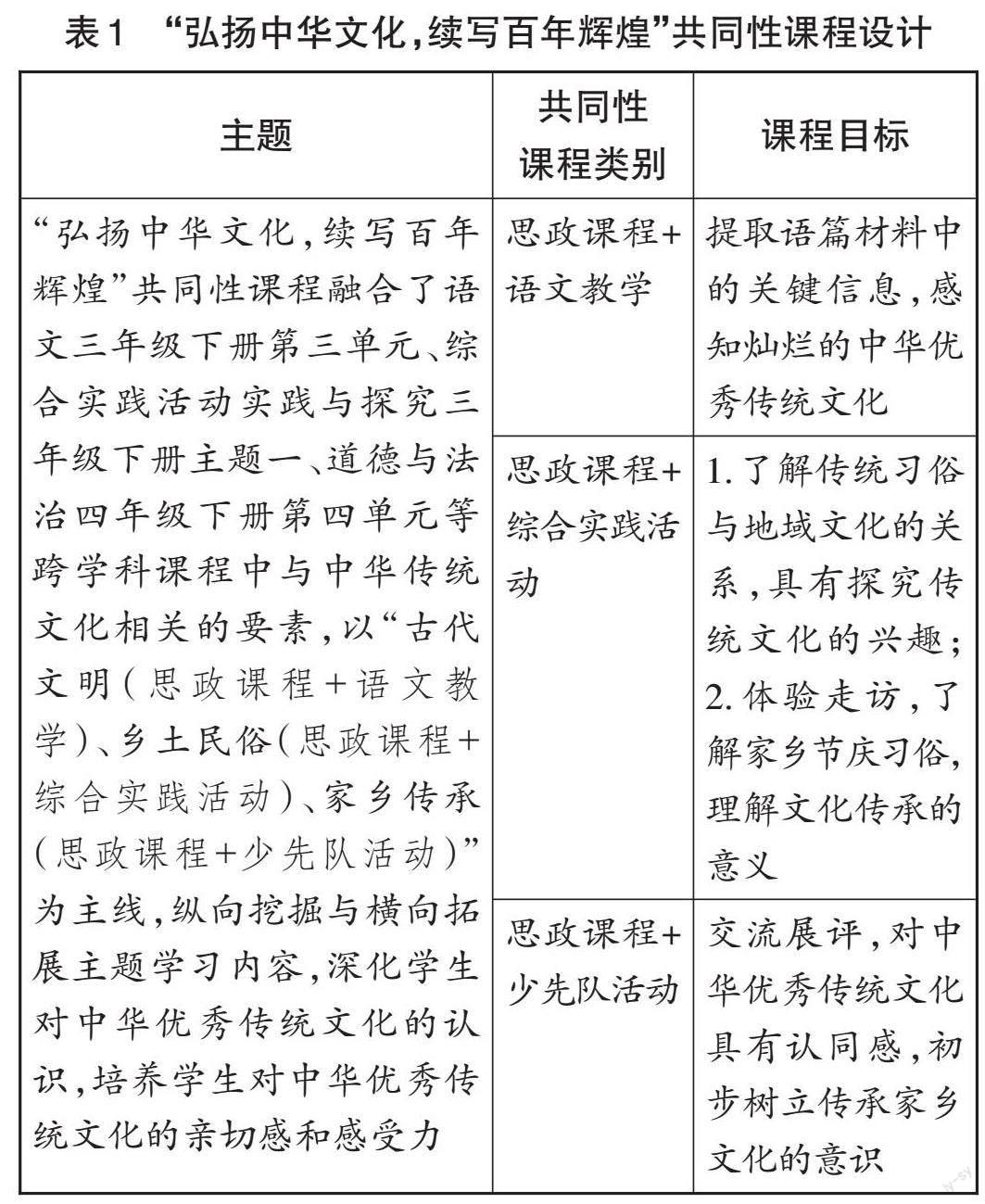

例如,語文三年級下冊第三單元的人文主題是“中華傳統文化”,本單元從不同角度展現了中華優秀傳統文化的魅力,本單元綜合性學習主題是“中華傳統節日”,主要是讓學生體會中華優秀傳統文化的魅力。科技版綜合實踐活動實踐與探究三年級下冊編排了“傳統節日”主題教學,目的是讓學生感受傳統節日和地域習俗的包容性、多樣性等特點,樹立正確的文化觀,培養民族自豪感和文化自信。道德與法治四年級下冊第四單元“感受家鄉文化,關心家鄉發展”涉及家鄉習俗,教師可以利用學生身邊可觸可感的資源,讓學生了解家鄉的習俗和風俗,意識到保護中華優秀傳統文化的重要性。以上三門課程均圍繞“中華傳統文化”這一主題展開,對應思政課程的政治認同核心素養培養要求,因此,教師可以設計主題為“弘揚中華文化,續寫百年輝煌”的共同性課程(見表1),從而創建一個思政課程資源庫,以便思政課教師從這個課程資源庫找到課程融合的教學資源、教學案例等,并有效開展教學活動。

2.小學思政課程與校本課程整合,構建差異性課程

差異性課程包括思政課程+校外體驗課程、思政課程+社會服務課程。教師可以把思政課程與校本課程整合,設計情境式、體驗式、任務式教學活動,培養學生的判斷力,發展學生的學科核心素養。

例如,教學道德與法治四年級下冊第三單元第9課“生活離不開他們”時,柳州市德潤小學的教師帶領學生參觀柳州市魚峰區人民法院,讓學生在參觀活動中了解法官、法警、律師、審判員等不同職位工作人員的工作內容和工作特點;柳州市西江路小學利用家長資源和地域優勢,帶領學生走進柳州工業博物館,讓學生在參與社會服務的活動中體會柳州工業人勇于創新、敢為人先的開拓精神,意識到要尊重勞動者、感謝勞動者。以上是基于同一學習內容開展的小學思政課程融合案例。雖然兩所學校的小學思政課程融合類別不同,前者為“思政課程+校外體驗課程”,后者為“思政課程+社會服務課程”,選取的課程融合資源也不同,但都做到了讓學生進行情境體驗式學習,從不同角度引導學生認識勞動者工作的內容和特點。小學思政課程融合的差異性課程主要以本土化、社會性資源為依托,需要教師遵循“以校為本、生本適配”的原則。

共同性課程與差異性課程都是小學思政課程融合的主要課程。共同性課程可以加速思政課程與國家課程、地方課程的融合,通過課程內容整合、教學共研、資源共享,發展學生的核心素養;差異性課程主要是促進學校自主性課程的序列化建構。共同性課程與差異性課程為破解思政課程“銜接失衡”這一難題提供了實操策略。

(三)教學融通,利用“四環節”教學模式落實小學思政課程融合目標

小學思政課程融合教學通常需要多個課時并以分段的形式推進。根據“學習中心”理論,教師要以學生的學習效能為導向,引導學生主動參加主題學習活動,運用入境、理脈、踐行、展評的“四環節”教學模式進行教學。下面以“弘揚中華文化,續寫百年輝煌”共同性課程為例,論述運用“四環節”教學模式開展思政課教學的做法。

第一個教學環節是“入境”。入境是指教師將學生帶入主題學習情境,這是思政課教學的第一個環節。主題學習情境通常由某一學科延伸出的話題引出問題,教師通過鏈接資源和“頭腦風暴”的形式,激發學生探究問題的興趣,加深學生對主題關聯概念的認識,再將問題情境轉化為學習任務。例如,在“弘揚中華文化,續寫百年輝煌”主題教學中,教師先利用語文教材單篇教學拓展課外語篇,帶領學生欣賞中國的優秀傳統文化,引出“中華文化”這一核心概念。教師接著播放視頻,讓學生在觀看視頻的過程中了解我國的傳統節日。最后,教師設計學習任務:請你圍繞“節慶習俗有文化”這一觀點搜集相關事例。這個教學環節圍繞“中華文化”這一核心概念,通過歸納法和演繹法,幫助學生理解文化的多元樣態,把“中國傳統節日里的文化密碼”這一議題與綜合實踐活動單元主題“傳統節日”聯系起來,完成問題情境向學習任務的轉化。

第二個教學環節是“理脈”。理脈就是厘清核心任務(問題)的脈絡。在這個教學環節,教師要分析學生前一階段的學習思考過程,以某一具體問題或案例切入教學,為學生搭建思維支架,將大問題或大任務分解為多個小問題或小任務。例如,學生經過第一個教學環節的學習,對中華文化與中國傳統習俗的關系已有所了解,教師根據學生的學習反饋,及時進行總結:節慶習俗中的文化藏在詩詞中、藏在美食中,還藏在民俗和慶典活動中。接著,教師拓展教學內容“端午習俗的南北差異”,讓學生明確節慶習俗也是地域文化的一種標識。最后,教師以“壯鄉節日集錦”引出探究性學習任務群:(1)了解同一節日各地不同的習俗。(2)探究民俗與地域環境的關系。(3)了解節慶習俗的象征意義。(4)探究從習俗中傳承下來的禮儀文化。這一教學設計體現了從深化主題理解到核心學習任務的轉化,有利于學生從大問題“節慶習俗有文化”聚焦到一個個小問題如節慶習俗的地域特點、美食傳承、禮儀習俗等,鏈接真實場景,更好地完成學習任務。

第三個教學環節是“踐行”。“踐行”即開展實踐性、體驗性學習活動。在這個教學環節,學生通過思政課程主題關聯學習任務,開展探究、考查、參觀、體驗等活動,提高價值認知,豐富情感體驗。在這個教學環節,各學習小組根據安排開展學習活動,教師為學生提供學習支架和行動支持,比如協助或陪同學生參觀、為學生答疑解惑、引導學生提煉觀點、指導學生以多種形式呈現學習成果等,讓學生在實踐活動中明確“我”與“傳統文化”的關系,樹立文化自信。

第四個教學環節是“展評”。展評就是對學習活動進行小結,展示學習成果。在這個教學環節,教師要引導學生在小組內進行交流分享,指導學生從多個角度思考問題,升華情感。“弘揚中華文化,續寫百年輝煌”主題教學即將結束,教師可以將三年級、四年級學生集中起來上課:三年級學生開展調查,匯報“節慶習俗有文化”學習成果;四年級學生結合道德與法治課程學習,展示“鄉土文化有發展”學習成果,然后提出議題“是什么讓一些小眾的、地域性的傳統文化能夠流傳至今”,引出“聽竹編技藝傳承人梁伯伯的講述”教學活動,最后讓學生填寫《我的心愿卡》,引導學生將主題認知與個體行為建立關聯。“展評”教學環節是小學思政課教學的最后一個環節,目的是檢測學生自主學習的成效,促進學生的交流互動。以上教學以集中大課的方式進行,可以設計不同主題的學習活動,讓學生展開討論,培養對優秀傳統文化的情感認同。需要注意的是,“展示”教學環節僅僅是學生自主學習的一種檢驗方式,并不一定都要跨年級實施。

“四環節”教學模式以發展學生核心素養為旨歸,促使教師以行動研究的思維構建課程內容、實施有效教學,從而有效解決了思政課教師課程研究內驅力不足、學習主體效能感不強的問題。

小學思政課程融合打通了思政課程在課程目標、內容建構、教學實施等方面實現跨學科融合的通道,突破了思政教育中因學科分化而導致的課程與生活脫節、認知與素養割裂的問題,有效促進了當前思政課教學改革,提高了思政課教學質量。

參考文獻

[1]郝志軍,楊清,劉曉荷.中小學跨學科課程融合的問題與對策[J].課程·教材·教法,2022,42(10):60-69.

[2]葉文梓,劉佳,李慶紅.論中小學課程融合的內涵、要求與路徑選擇[J].基礎教育參考,2023(6):3-14.

[3]楊中樞.我國中小學學校課程管理:意義、問題與對策[J].課程·教材·教法,2003(7):15-18.

作者簡介:謝慧敏(1981— ),湖南衡陽人,本科,高級教師,研究方向為學校課程開發與構建、項目式課程實施等。

(責編 歐孔群)