集體產權制度改革對農村產業結構調整的影響分析

張藝瑩

摘要:農村產業振興是鄉村振興的核心和關鍵,集體產權制度改革是我國農村地區再一次涉及產權制度的重大創新,研究集體產權制度改革對農村產業結構調整的影響具有重要意義。本文以人力資本流動的視角,理論分析集體產權制度改革對農村產業結構調整的影響,進一步使用浙江省總樣本量95335個村的面板數據,建立固定效應模型與中介效應模型,進行實證檢驗。結果發現,集體產權制度改革存在顯著促進農村產業結構調整的直接效應,也存在通過提高農村人力資本水平促進產業結構調整的間接效應。

關鍵詞:集體產權制度改革 產業結構調整 鄉村振興

2023年中央一號文件中指出,堅持“鄉村產業高質量發展,培育鄉村新產業新業態”,三產融合發展是實現農村產業振興的路徑。農村集體產權制度改革是再一次涉及集體資產產權的重大改革。改革首先于東部沿海省份進行省內試點,并于2015年全國推開。集體產權制度改革的主要目的是明確集體成員身份與集體資產歸屬,維護農民合法權益,增加農民財產性收入。改革的主要做法為“清產核資、成員界定、股權量化、組織建設”。首先將村集體的經營性資產進行數量清理與價值核定;其次,對集體經濟組織成員身份進行界定;再次,賦予集體經濟組織成員股份;最后,建立股份經濟合作社,發展農村集體經濟。

學界對于農村產業結構調整進行了豐富的研究,但鮮有針對農村集體產權制度改革與農村產業結構調整關系的討論。學界從不同角度針對農村產業結構調整進行了分析,如人力資本水平、農民合作組織建設、與數字經濟等對農村產業結構調整的影響。但鮮有以農村集體產權制度改革為視角分析對農村產業結構調整的影響。在推動農村產業振興的背景下,集體產權制度改革對農村產業結構調整是否存在影響?如果是,影響機制為何?此外,關于農村產業結構調整的研究多以省級宏觀數據進行研究,以村級微觀證據開展的研究需要進一步補充。

回答和完善以上問題對促進農村產業結構調整,實現鄉村振興有著重要意義。基于此,本文使用理論與實證相結合的分析方法。首先,理論分析集體產權制度改革對農村產業結構調整的影響,并基于人力資本流動的視角分析影響機制;其次,使用浙江省2014年至2019年總觀測值為9萬多個村的面板數據,建立固定效應模型實證檢驗集體產權制度改革對農村產業結構調整的影響;最后,總結研究結論并提出政策啟示。

一、理論分析與研究假說

(一)集體產權制度改革促進農村產業結構調整的直接效應

農村產業結構調整需要依托農村自身要素稟賦吸引和投入物質資本。豐厚的農村集體資產是支撐實現產業結構調整的基礎。但是,由于“重分輕統”的歷史原因,長久以來集體資產的資產總量與產權歸屬處于模糊的狀態,集體資產價值實現存在困難,不利于農村集體經濟組織依托集體資產發揮比較優勢,實現農村產業轉型發展。但農村集體產權制度改革緩解了集體資產存量與產權模糊的問題。首先,集體產權制度改革通過“清產核資”工作清理出原本被藏匿與隱瞞的集體資產,有助于發揮規模效應。其次,通過“成員界定”與“股權量化”工作明確了集體成員的身份與邊界,進而明確了集體資產的權屬。穩定明晰的產權關系降低了集體經濟組織與外部市場主體之間的交易成本,提高了契約的穩定性,增加了外部市場主體與集體經濟組織合作開發利用集體資產的概率。如開發資源性資產發展鄉村旅游產業,開發經營性資產實現第一產業產業鏈向二三產業延伸。簡而言之,集體產權制度改革可以為農村產業結構調整提供和吸引物質資本,為農村產業結構調整提供物質資本基礎,促進農村產業結構調整。基于上述分析,本文提出第一個研究假說。

H1:集體產權制度改革可以促進農村產業結構調整。

(二)集體產權制度改革通過提高農村人力資本水平促進產業結構調整的間接效應

集體產權制度改革除了存在促進農村產業結構調整的直接效應之外,也存在提高農村人力資本水平,促進產業結構調整的間接效應。

集體產權制度改革會降低農村勞動力外流規模,進而提高村內的人力資本水平。首先,集體產權制度改革固化了集體成員身份,提高了村民的身份認同感。關于身份認同與勞動力流動之間關系的討論由來已久,集體產權制度改革的一項重要任務是“成員界定”,即按照一定標準重新界定集體經濟組織成員身份,并按照成員身份賦予股份。為了便于管理,股份一般固化到戶,并實行“生不增,死不減”管理策略。集體經濟組織成員身份的固化在一定程度上增加了村民作為組織成員的身份認同感,使村民更加關心集體經濟組織的運營情況,更加積極地參加集體經濟組織的公共事務,在一定程度上降低了勞動力的外流規模,增加農村人力資本存量。

其次,集體產權制度改革增加了農戶的財產性收入。可支配收入低是導致農村勞動力外流的主要因素。集體產權制度改革改善了集體資產“人人所有,人人沒有”的局面,清晰了集體所有制資產的歸屬,賦予了集體經濟組織成員對集體資產經營收入的財產權,并以股份分紅的形式進行分配。農戶財產性收入的增加在一定程度上改善了農戶可支配收入較低的現狀,緩解了農戶的流動性約束。約束條件的變化導致農村勞動力的決策行為發生變化,農戶流動性約束的緩解降低了農村勞動力外出務工獲取工資性收入的概率,進而減少農村勞動力外流的規模。最后,農村勞動力外流規模減小提高了農村的人力資本水平,人力資本水平的提高可以通過干中學、知識外溢效應與發揮農村社會資本的正外部性產生技術創新與技術擴散,進而促進了農村產業結構調整。基于此,本文提出第二個研究假說。

H2:集體產權制度改革通過提高農村人力資本水平促進產業結構調整。

二、數據來源、變量選取與模型設定

(一)數據來源

本文所使用的數據來源于《浙江省農村經營管理統計年報》(2015年—2020年),該數據由浙江省農業農村廳收集,對浙江省內的村莊進行調查,包含產權制度改革情況、集體經濟發展情況、農村勞動力就業情況等方面。為了契合本研究內容,剔除村莊撤并的樣本,剔除變量缺失值,為了減小異常值對結果的影響,對各個變量進行95%水平縮尾,最終形成2014年至2019年,總觀測值95339個村的樣本,數據樣本量較大且具有較好的代表性。

(二)變量選取

1.被解釋變量

以往研究常常使用省級宏觀的村莊第一產業產值占比表示農村產業結構調整,這種衡量方式存在其自身的優勢,但是也存在其劣勢。首先,宏觀指標只能將省內的村莊視作整體研究,而不能刻畫村級微觀層面的變動,不利于識別村莊之間的差異表現。其次,不同村莊實施集體產權制度改革的時間不同,想要較為精準地研究集體產權制度改革的經濟效應,需要村莊層面的微觀證據。基于此,本文的被解釋變量“農村產業結構調整”,衡量方式使用“村莊內從事非農產業與非農兼業產業的戶數占比”表示,村內從事非農產業的戶數占比越大表示該村莊的產業結構調整越充分。

2.核心解釋變量

本文的核心解釋變量為“該村是否完成集體產權制度改革”。本文選擇“是否完成改革”為核心解釋變量,未選擇“是否進行改革”為核心解釋變量,由于集體產權制度改革是一項較為復雜的改革,改革包含內容較多,很多村莊從開始改革到完成改革經過時間較長,只有改革完成后改革的效果才開始顯現,才能更好地識別出改革所產生的經濟效果,所以本文選擇“是否完成改革”為核心解釋變量。

3.中介變量

中介變量為“村莊人力資本水平”,使用“農村外流勞動力規模”表示,具體衡量方式為“村內常年外出務工數量與總勞動力之比”*,比值越大,表示該村勞動力外流規模越大,村莊人力資本水平越低。

4.控制變量

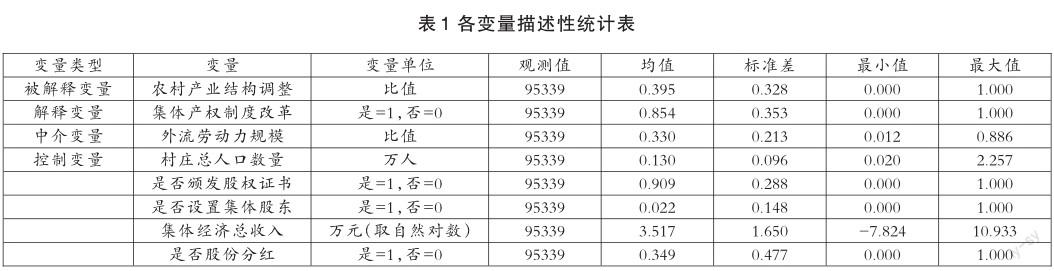

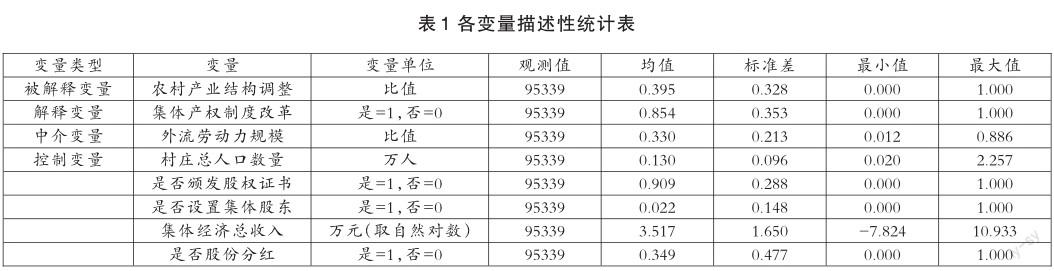

為了控制集體產權制度改革以外的其他因素對農村產業結構調整的影響,參考已有相關研究,選擇村莊總人口數、集體產權制度改革是否頒發股權證書、集體產權制度改革是否設置集體股東、集體經濟總收入作為控制變量。表1為各變量的描述性統計表。

(三)模型設定

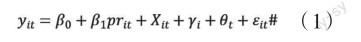

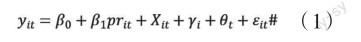

為了緩解模型可能存在的遺漏變量問題,保證模型估計準度,本文使用雙向固定效應模型識別集體產權制度改革對農村產業結構調整的影響。模型設定如下:

公式(1)中,yit為第i村第t年的農村產業結構調整程度,prit為第i村第t年是否完成集體產權制度改革;Xit為一組控制變量;γc為村莊個體固定效應,用于去除不隨時間變化的村莊固有特征對估計結果的影響,如村莊耕地面積、村莊區位特征等;θt為年份固定效應,用于去除只隨時間變化不隨村莊變化變量對估計結果的影響,如宏觀經濟增長情況等;β0為截距項;εcit為隨機擾動;β1為待估計系數,是本文關注的核心估計值,表示集體產權制度改革對農村產業結構調整的影響結果,若為正向顯著則表示集體產權制度改革對農村產業結構調整有促進作用。聚類穩健標準誤聚類到村級層面。

為了檢驗人力資本的間接影響,本文參考逐步中介效應檢驗的研究方法,建立中介效應模型進行驗證。

三、估計結果與分析

(一)集體產權制度改革對農村產業結構調整的影響結果

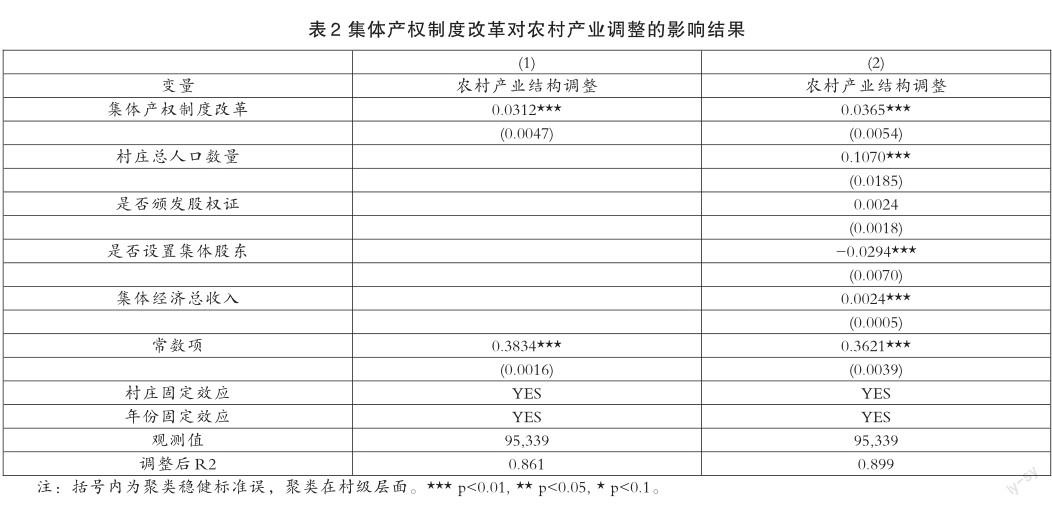

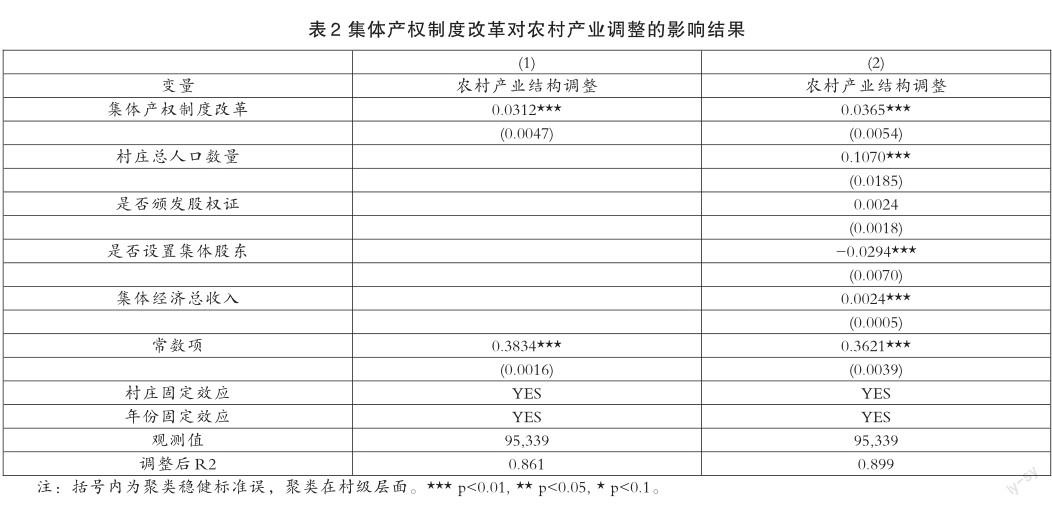

表2為集體產權制度改革對農村產業結構調整的直接影響結果。其中第一列為未包含控制變量的估計結果,結果顯示完成集體產權制度改革可以顯著促進農村產業結構調整。進一步地,在模型中加入控制變量后,集體產權制度改革依然顯著促進農村產業結構調整,驗證了假說H1。進一步地通過估計系數可知,集體產權制度改革使農村從事非農產業家庭占比顯著提升了3.65%,促進了農村產業結構調整。

控制變量方面,村莊總人口數量正向影響農村產業結構調整,表示村莊總人口越多,農村產業結構調整越充分;是否頒發股權證與農村產業結構調整正向相關,表示在集體產權制度改革過程中,頒發股權證促進了農村產業結構調整;在改革中,設置集體股份與勞動力外流規模為負相關,表示在集體產權改革的方式中,設置集體股份不利于農村產業結構調整;村莊集體經濟總收入與農村產業結構調整正向相關,表示集體經濟收入越高,農村產業結構調整越充分,符合直觀經濟直覺。

(二)穩健性檢驗

為了保證基本結果的穩健性,本文嘗試使用放松基礎模型誤差項獨立同分布假設,將聚類穩健標準誤重新聚類到縣級層面,以放松縣域內村莊在產業結構調整上不相關的假設。在更嚴格的假設條件下,集體產權制度改革對農村產業結構調整影響系數的聚類穩健標準誤為0.013,略低于基礎模型的標準誤,但依然在1%統計顯著性水平下正向促進農村產業結構調整,表示本文的基本結果較為穩健。

(三)集體產權制度改革通過改善農村人力資本水平促進產業結構調整的影響機制檢驗

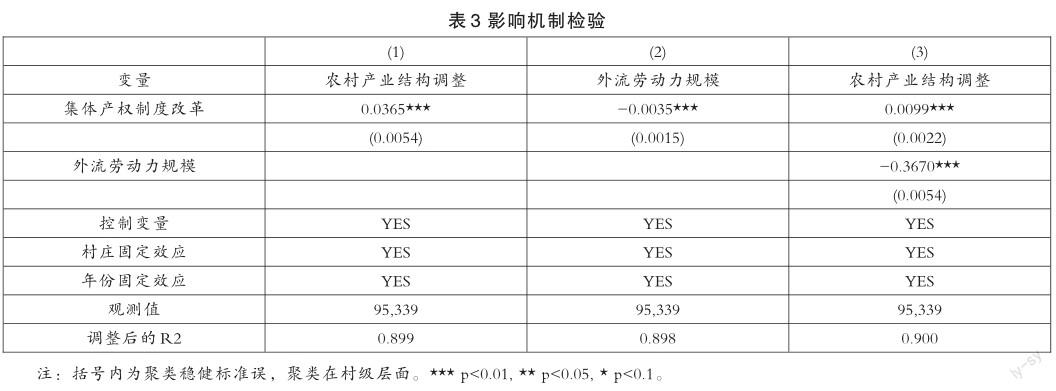

為了驗證集體產權制度改革通過提升農村人力資本水平,進而促進農村產業結構調整的假說,使用中介效應模型進行機制檢驗。表3為中介效應模型的結果。表3第一列結果顯示,集體產權制度改革正向促進了農村產業結構調整。第二列回歸將外流勞動力規模作為被解釋變量,結果顯示集體產權制度改革顯著抑制了農村外流勞動力規模,既提升了農村的人力資本水平。第三列回歸將中介變量與核心解釋變量同時對農村產業結構調整進行回歸,結果顯示,無論是集體產權制度改革變量或中介變量,均在1%統計顯著性水平下顯著,并且農村外流勞動力規模與農村產業結構調整為負相關關系,中介效應模型的檢驗條件滿足。以上結果表示,集體產權制度改革存在通過提升農村人力資本水平促進農村產業結構調整的間接效應。假說H2得到驗證。

四、研究結論與政策啟示

(一)研究結論

為了驗證集體產權制度改革對農村產業結構調整的影響,本文在理論分析的基礎上,使用浙江省總觀測值為95339個村的面板數據,建立固定效應模型與中介效應模型,進行了實證檢驗。結果發現:(1)集體產權制度改革顯著促進了農村產業結構調整,該結論在進行穩健性檢驗后依然成立;(2)通過機制檢驗發現,集體產權制度改革存在通過提升農村人力資本水平促進產業結構調整的間接效應。

(二)政策啟示

上述研究結論對促進目前中國農村產業結構調整存在一定的政策啟示。

1.給予財政支持鞏固集體產權制度改革成果,助力村莊開發集體資產吸引外部資源。依托集體產權制度改革中的清產核資工作成果,政府給予專項財政支持,針對集體資源性資產與經營性資產,探索資源發包等資產經營方式,完善村莊基礎設施水平,提供宜居宜業的生活環境,吸引外部市場經營主體與集體經濟組織合作經營集體資產。立足農村集體資源要素稟賦,充分利用內部資產與外部資金聯合,探索發展農村第二產業與第三產業實現形式,促進農村產業結構調整。

2.探索集體產權股權流轉機制,拓展資源引才聚力,提高農村人力資本水平。集體產權制度改革的成員界定工作在界定集體成員身份的同時,也在一定程度上封閉了村莊邊界,對外部人才、鄉賢等返鄉造成壁壘。要深化集體產權制度改革,探索集體資產股權流轉機制,保障外來返鄉人才享有與集體成員同等權利,吸引返鄉人才在本地就業創業,最終構建高效率的現代農業服務體系,力促農村產業結構有效優化升級。

3.健全和完善激勵約束機制,農村產業要探索依托現有的公共資源交易服務中心,成立農村產權交易管理機構,開展農村承包土地經營權、集體林權、宅基地使用權、農村集體建設用地、集體經營性資產出租、擔保、抵押等流轉交易。制定農村集體產權流轉交易管理辦法、市場交易規則等,完善運行機制,實行公開交易,加強農村地區產權流轉交易服務和監督管理。

參考文獻:

[1]魏后凱.如何走好新時代鄉村振興之路[J].人民論壇·學術前沿,2018(03):14-18.

[2]王文鋒.農村人力資源開發與農村產業結構調整的互動發展研究[J].學術論壇,2012,35(09):126-129+190.

[3]王敬培,趙密霞,董海榮.農民合作經濟組織對我國農村產業結構調整的影響[J].調研世界,2011(07):31-33.

[4]焦青霞,劉岳澤.數字普惠金融、農業科技創新與農村產業融合發展[J].統計與決策,2022,38(18):77-81.

[5]陳錫文.充分發揮農村集體經濟組織在共同富裕中的作用[J].農業經濟問題,2022(05):4-9.

[6]Adamson F. B. , Triadafilopoulos T. , Zolberg A. R. The limits of the liberal state: Migration, identity and belonging in Europe[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2011, 37(6): 843-859.

[7]方志權.農村集體經濟組織產權制度改革若干問題[J].中國農村經濟, 2014(07):4-14.

[8]張蘭蘭.農村集體經濟組織形式的立法選擇——從《民法總則》第99條展開[J].中國農村觀察,2019(03):12-24.

[9]潘靜,陳廣漢.家庭決策、社會互動與勞動力流動[J].經濟評論,2014(03):40-50+99.

[10]Liu Q. , Reilly B. Income transfers of Chinese rural migrants: some empirical evidence from Jinan[J]. Applied Economics, 2004, 36(12): 1295-1313.

[11]Ciccone A,Giovanni P.Indentifying Human Capital Externalities:Theory with Application[J].Review of Economic Studies,2006,73(02):381-412

[12]胡中應.社會資本視角下的鄉村振興戰略研究[J].經濟問題,2018(05): 53-58.

[13]孫文凱,白重恩,謝沛初.戶籍制度改革對中國農村勞動力流動的影響[J].經濟研究,2011,46(01):28-41.

[14]李連友,黃保聰,席鵬輝.“農轉非”、勞動力流動與勞動收入份額[J].中國軟科學,2023(04):213-224.

(作者單位:浙江農林大學馬克思主義學院)

責任編輯:李政

*“常年外出務工數量”指在年度內離開本鄉鎮到外地從業,全年累計在外勞動時間超過6個月的勞動力數量。“總勞動力”指匯總的整勞動力數和半勞動力數之和。整勞動力指男性18周歲到50周歲,女性18周歲到45周歲;半勞動力指男性16周歲到17周歲,51周歲到60周歲;女性16周歲到17周歲,46周歲到55周歲,同時具有勞動能力的人。雖然在勞動年齡之內,但已喪失勞動能力的人,不應算為勞動力;超過勞動年齡,但能經常參加勞動,計入半勞動力數內。