新課標背景下有效課堂教學交流在數學復習課中的實踐與探索

曾明

一、問題的提出

《基礎教育小學數學課程標準(2022年版)》反映了社會的進步需求及數學教育獨特的教導意義,也總結了過去數學課程改良的實踐經驗。它的重要變革包括:清晰界定了初中生需要掌握的核心素質;確立以這些核心素質為導向的教育目標;建立了一個圍繞核心素質內容架構的新體系等等。執行過程中,我們應該正確把握數學教育的核心理念,貫徹基于核心素質的目標設定,并注意到新的知識框架設計及其內容的重新組合。同時,我們要確保各個層面的實施都能夠有序推進。我們的最終目的在于鼓勵學生積極投入,熱愛探索,善于操作,提升他們收集和處理信息的技能,獲得新知的技巧,問題解析和解決方案的創造力,以及溝通協作的能力。這意味著教師必須引導每個學生高效的學習,讓他們每個人都能充分發揮潛力。所謂的“有效的課堂教學”是通過教師的主導來創建學習社群,讓學生們可以獨立、團隊或研究式的方式去學習,重視每節課的時間效率,從而實現學生全方位的發展。

二、目標解讀,知識梳理

教師:同學們,今日我們將一起回顧學習關于二元一次方程組及其求解方法的部分內容。昨日,我要求你們對這些知識點進行分類與整合。你們的努力都非常投入,每個人都有自己的特點,特別是根蘭和王霞同學的總結具有典型性。接下來,讓我們邀請他們分別以各自的方式展示他們的成果。王霞同學成功地掌握并清晰闡述了本章節知識點的大致框架,同時針對每個特定情境都提供了實例來加深理解。這兩位學生的表現都很出色!希望同學們未來能從他們身上汲取經驗教訓。在此,我也為這個章節的內容做了簡化匯總,供各位參考。

三、合作探究,形成技能

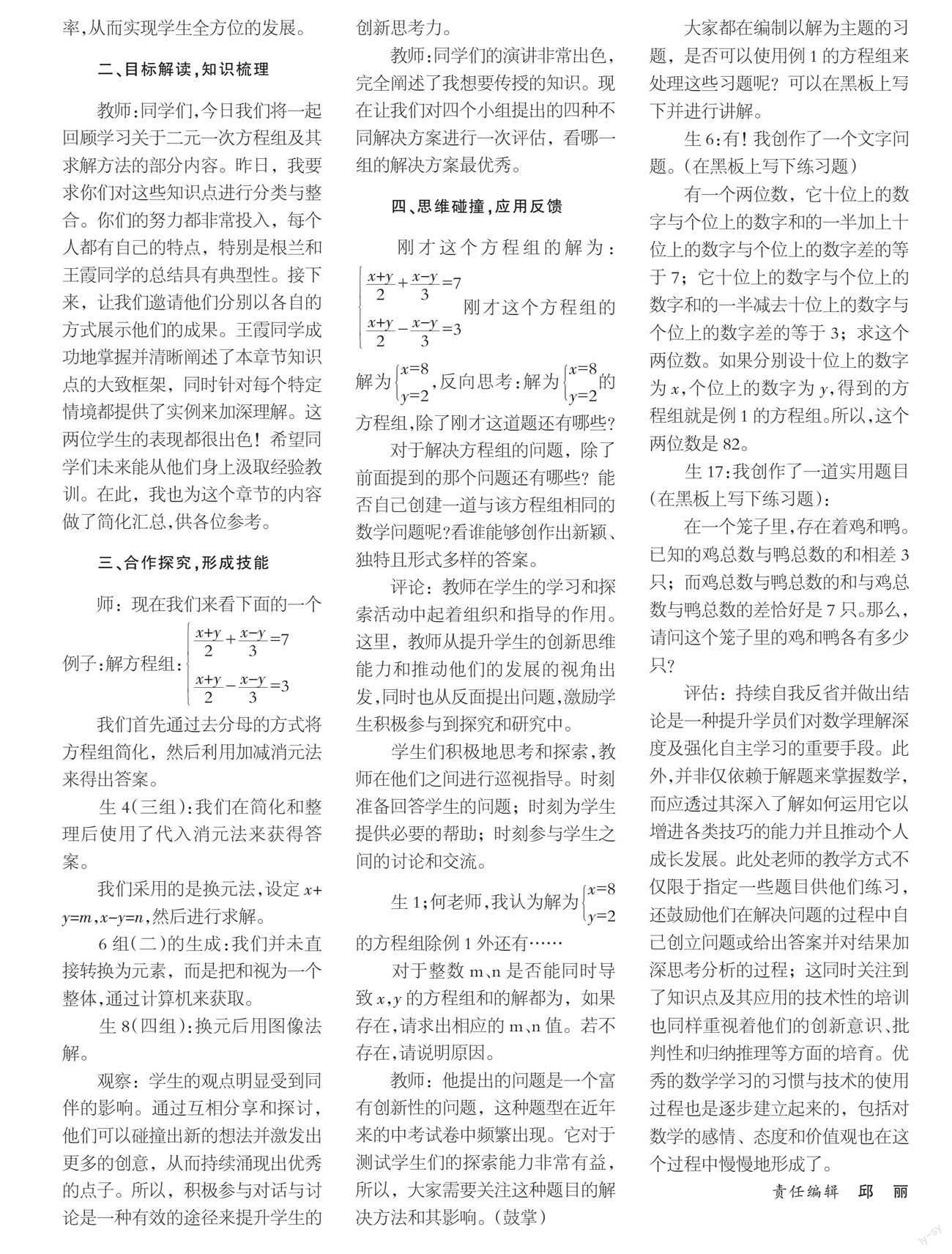

師:現在我們來看下面的一個例子:解方程組: =3

我們首先通過去分母的方式將方程組簡化,然后利用加減消元法來得出答案。

生4(三組):我們在簡化和整理后使用了代入消元法來獲得答案。

我們采用的是換元法,設定x+y=m,x-y=n,然后進行求解。

6組(二)的生成:我們并未直接轉換為元素,而是把和視為一個整體,通過計算機來獲取。

生8(四組):換元后用圖像法解。

觀察:學生的觀點明顯受到同伴的影響。通過互相分享和探討,他們可以碰撞出新的想法并激發出更多的創意,從而持續涌現出優秀的點子。所以,積極參與對話與討論是一種有效的途徑來提升學生的創新思考力。

教師:同學們的演講非常出色,完全闡述了我想要傳授的知識。現在讓我們對四個小組提出的四種不同解決方案進行一次評估,看哪一組的解決方案最優秀。

四、思維碰撞,應用反饋

剛才這個方程組的解為: =3剛才這個方程組的解為x=8y=2,反向思考:解為x=8y=2的方程組,除了剛才這道題還有哪些?

對于解決方程組的問題,除了前面提到的那個問題還有哪些?能否自己創建一道與該方程組相同的數學問題呢?看誰能夠創作出新穎、獨特且形式多樣的答案。

評論:教師在學生的學習和探索活動中起著組織和指導的作用。這里,教師從提升學生的創新思維能力和推動他們的發展的視角出發,同時也從反面提出問題,激勵學生積極參與到探究和研究中。

學生們積極地思考和探索,教師在他們之間進行巡視指導。時刻準備回答學生的問題;時刻為學生提供必要的幫助;時刻參與學生之間的討論和交流。

生1;何老師,我認為解為x=8y=2的方程組除例1外還有……

對于整數m、n是否能同時導致x,y的方程組和的解都為,如果存在,請求出相應的m、n值。若不存在,請說明原因。

教師:他提出的問題是一個富有創新性的問題,這種題型在近年來的中考試卷中頻繁出現。它對于測試學生們的探索能力非常有益,所以,大家需要關注這種題目的解決方法和其影響。(鼓掌)

大家都在編制以解為主題的習題,是否可以使用例1的方程組來處理這些習題呢?可以在黑板上寫下并進行講解。

生6:有!我創作了一個文字問題。(在黑板上寫下練習題)

有一個兩位數,它十位上的數字與個位上的數字和的一半加上十位上的數字與個位上的數字差的等于7;它十位上的數字與個位上的數字和的一半減去十位上的數字與個位上的數字差的等于3;求這個兩位數。如果分別設十位上的數字為x,個位上的數字為y,得到的方程組就是例1的方程組。所以,這個兩位數是82。

生17:我創作了一道實用題目(在黑板上寫下練習題):

在一個籠子里,存在著雞和鴨。已知的雞總數與鴨總數的和相差3只;而雞總數與鴨總數的和與雞總數與鴨總數的差恰好是7只。那么,請問這個籠子里的雞和鴨各有多少只?

評估:持續自我反省并做出結論是一種提升學員們對數學理解深度及強化自主學習的重要手段。此外,并非僅依賴于解題來掌握數學,而應透過其深入了解如何運用它以增進各類技巧的能力并且推動個人成長發展。此處老師的教學方式不僅限于指定一些題目供他們練習,還鼓勵他們在解決問題的過程中自己創立問題或給出答案并對結果加深思考分析的過程;這同時關注到了知識點及其應用的技術性的培訓也同樣重視著他們的創新意識、批判性和歸納推理等方面的培育。優秀的數學學習的習慣與技術的使用過程也是逐步建立起來的,包括對數學的感情、態度和價值觀也在這個過程中慢慢地形成了。

責任編輯 邱 麗