腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡治療后復發的高危因素調查及干預策略探討

田有勇?,馮海濤,趙敦

【摘要】目的 針對腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡髓核摘除術治療后復發的危險因素進行調查、篩選,并以此為依據制定相關干預策略,為今后臨床治療腰椎間盤突出癥提供合理參考依據。方法 回顧性分析2019年5月至2022年11月山西省汾陽醫院所收治的300例腰椎間盤突出癥患者的臨床資料,且均行經皮椎間孔鏡髓核摘除術治療,并于術后隨訪8個月,根據術后8個月復發情況分為未復發組、復發組,分別為267、33例。統計兩組患者的臨床基線資料,對其進行單因素分析,并將單因素分析中差異有統計學意義的指標進行多因素Logistic回歸分析。結果 300例患者中,共有33例患者在術后8個月內出現復發,另外267例患者在術后8個月內未復發,復發率為11.00%(33/300);單因素分析結果顯示,復發組中病程≥ 3年、BMI≥ 24 kg/m2、存在糖尿病、術后椎間活動度≥ 10°、術后活動度強的患者占比均高于未復發組(均P<0.05);且多因素Logistic回歸分析結果顯示,病程≥ 3年、BMI≥ 24 kg/m2、存在糖尿病、術后椎間活動度≥ 10°、術后活動度強均屬于導致腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡治療后復發的危險因素(OR=1.070、1.077、1.093、1.102、1.100,均P<0.05)。結論 病程≥ 3年、BMI≥ 24 kg/m2、存在糖尿病、術后椎間活動度≥ 10°、術后活動度強均屬于導致腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡髓核摘除術治療后出現復發的危險因素,臨床可根據不同危險因素給予預防性干預措施,以降低腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡髓核摘除術治療后復發風險。

【關鍵詞】經皮椎間孔鏡髓核摘除術 ; 腰椎間盤突出癥 ; 高危因素 ; 干預策略

【中圖分類號】R681.5【文獻標識碼】A【文章編號】2096-3718.2023.20.0091.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-3718.2023.20.030

椎間盤是人體脊柱的重要組成部分,其與機體正常行為運動存在緊密聯系,可起到主要支撐、緩沖等作用,而腰椎間盤突出癥則是在多種因素的作用下發生的髓核突出或脫出現象,患者可出現不同程度的疼痛,影響其日常工作及生活。現階段,治療腰椎間盤突出癥的主要方式為手術治療,經皮椎間孔鏡髓核摘除術是較為常用的一類術式,可以直接解除神經根的壓迫,改善患者癥狀,因其屬于微創類手術,存在創傷小、術后恢復快等優點,治療效果值得肯定[1]。但有研究表明,經皮椎間孔鏡髓核摘除術雖可起到顯著治療效果,但術后患者仍存在一定的復發風險,多是在患者接受手術治療后癥狀緩解6個月以上,再次出現椎間盤突出,此類患者多需接受二次手術,其心理壓力、經濟負擔均可隨之加重[2]。因此,降低腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡髓核摘除術治療后復發的發生概率已成為臨床待解決的一類重要問題,明確其影響因素可為后續制定針對性的治療措施奠定基礎,避免患者接受二次手術[3]。基于此,本研究將針對腰椎間盤突出癥患者術后復發的危險因素進行調查、篩選,并以此為依據制定相關干預策略,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析2019年5月至2022年11月山西省汾陽醫院所收治的300例腰椎間盤突出癥患者的臨床資料,且均行經皮椎間孔鏡術治療,并于術后隨訪8個月,根據術后8個月復發情況分為未復發組、復發組,分別為267、33例。診斷標準:符合《腰椎間盤突出癥康復指南》 [4]中的相關診斷標準。納入標準:①符合經皮椎間孔鏡髓核摘除術指征;②均為單椎體病變;③屬于脫出型、突出型;④既往無腰椎骨折史。排除標準:①存在腰椎滑脫;②伴有先天性骨不全等疾病;③存在嚴重代謝性疾病;④伴嚴重骨質疏松。本研究經山西省汾陽醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 研究方法 統計患者性別、年齡、疾病類型、病程、BMI、突出位置、是否吸煙、是否存在糖尿病、是否存在高血壓、術后椎間活動度、手術時間、術前視覺模擬量表(VAS) [5]疼痛評分(VAS疼痛評分總分為0~10分,得分越高則疼痛越明顯)、總膽固醇(TC)。采集所有研究對象約2 mL空腹靜脈血,采用全自動生化分析儀(桂林優利特醫療電子有限公司,型號:URIT-8020A)檢測TC。

1.3 觀察指標 ①復發情況。記錄所有研究對象術后

8個月的復發情況。②單因素分析。對所有研究對象的各項臨床資料進行采集、記錄,并以此為基礎進行單因素的計算、分析。③多因素Logistic回歸分析。將因變量設置為經皮椎間孔鏡治療后的腰椎間盤突出癥患者是否出現復發,將自變量設置為單因素所計算出差異有統計學意義的指標,進行多因素Logistic回歸分析,篩選出影響腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡髓核摘除術治療后復發的危險因素。

1.4 統計學方法 應用SPSS 26.0 統計學軟件分析數據,計數資料以[ 例(%)]表示,采用χ2檢驗;計量資料經S-W法檢驗證實符合正態分布且方差齊,以( x ±s)表示,采用t檢驗;危險因素分析采用多因素Logistic回歸分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 復發情況 300例患者中,共有33例患者在術后

8個月內出現復發,另外267例患者在術后8個月內未復發,復發率為11.00%(33/300)。

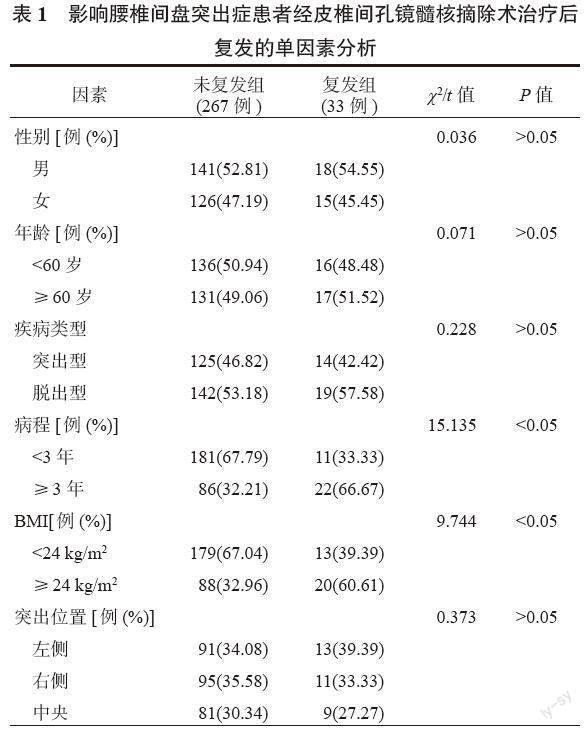

2.2 影響腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡髓核摘除術治療后復發的單因素分析 與未復發組比,復發組中病程≥ 3年、BMI≥ 24 kg/m2、存在糖尿病、術后椎間活動度≥ 10°、術后活動度強的患者占比升高,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

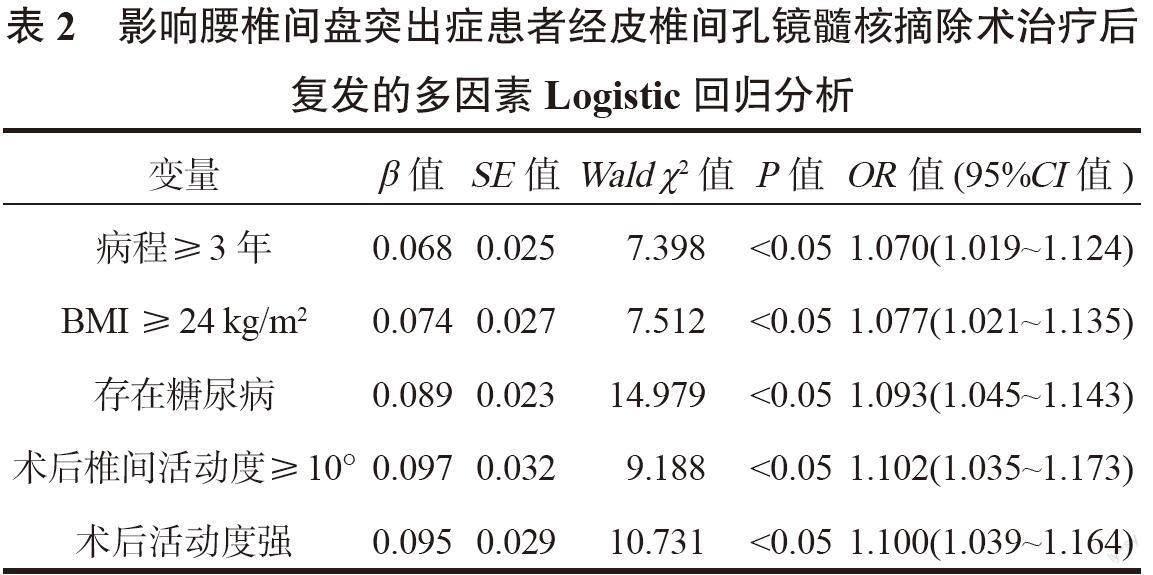

2.3 影響腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡髓核摘除術治療后復發的多因素Logistic回歸分析 將腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡治療后是否出現復發設置為因變量,將存在差異的因素設置為自變量,并對此類指標進一步進行多因素Logistic回歸分析。結果顯示,病程≥ 3年、BMI≥ 24 kg/m2、存在糖尿病、術后椎間活動度≥ 10°、術后活動度強均屬于導致腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡治療后復發的危險因素(OR=1.070、1.077、1.093、1.102、1.100,均P<0.05),見表2。

3 討論

腰椎間盤突出癥是目前臨床中一類常見的脊柱疾病,是由于機體髓核、纖維環等出現不同程度的退行性病變,加之外力等因素所導致的椎間盤纖維環破裂,髓核組織自破裂之處脫出于椎管內,可對患者正常生活造成不良影響。經皮椎間孔鏡髓核摘除術是治療該疾病的主要方式,可直接解除機體神經根、硬膜囊所受到的壓迫,療效較佳,已廣泛應用于臨床[6]。但術后復發仍屬于該疾病治療過程中的一大難題,因此,明確影響腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡髓核摘除術治療后復發的高危因素可為針對性地治療、預防奠定基礎。

本研究多因素Logistic分析結果顯示,病程≥ 3年、BMI ≥ 24 kg/m2、存在糖尿病、術后椎間活動度≥ 10°、術后活動度強均屬于導致腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡髓核摘除術治療后復發的危險因素。分析具體原因如下,病程≥ 3年的腰椎間盤突出癥患者身體機能已出現不同程度降低,病灶周圍的血管吻合網逐漸變少,肌肉、神經受損程度相對較重,術后恢復能力隨之變差,故病程較長患者的腰椎間盤受到輕微應力影響易發生二次突出,影響預后[7]。臨床應為病程較長的患者制定一套更為全面的治療方案,使其在接受手術前、手術后均可接受預防、鞏固等相關干預措施,進一步避免其術后出現復發,改善預后。BMI ≥ 24 kg/m2的患者因肥胖程度相對較高,其皮下脂肪厚度更大,在行經皮椎間孔鏡髓核摘除術操作時,相對來說入路、切除難度均較大,并且,BMI高的患者在日常生活中所承擔的腰椎負荷相對更重,術后恢復速度較慢,故其出現復發的風險相對較高[8]。針對此類患者,臨床應適當延長術后臥床時間,減少患者早期腰椎負荷,并為其制定飲食計劃,避免其進食高蛋白、高脂飲食,指導患者進行適當的運動,控制BMI,降低其術后復發風險。

椎間盤髓核細胞通過自噬適應外界環境,維持細胞穩態,由于存在糖尿病的腰椎間盤突出癥患者長期會處于高血糖狀態,而血糖水平異常升高則可導致患者出現微循環障礙,影響椎間盤髓核細胞的自噬功能,影響術后纖維環的修復,復發風險隨之升高[9]。對于合并糖尿病的腰椎間盤突出癥患者,臨床應及時給予降糖治療,同樣需要合理控制飲食,并指導患者正確進行功能鍛煉,督促其按照已制定的相關措施進行日常飲食、鍛煉,促進患者術后恢復,避免復發[10]。由于腰椎間盤突出癥患者在手術治療過程中關節突內側絞除范圍可被擴大,在切除后縱韌帶后,患者體內部分功能較為穩定的髓核也可被摘除,加之術后功能鍛煉時機體所遭受的活動強度,腰椎穩定結構可被破壞,椎間活動度隨之增加,故術后椎間活動度≥ 10°及術后活動度較強的患者較易出現術后復發等情況[11-12]。臨床應及時制定一套更具有規范性的腰背部肌肉鍛煉方案,在緩解患者肌肉緊張的同時促進纖維環的愈合,加強腰椎穩定性,降低術后復發風險。

綜上,病程≥ 3年、BMI≥ 24 kg/m2、存在糖尿病、術后椎間活動度≥ 10°、術后活動度強均屬于導致腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡髓核摘除術治療后復發的危險因素,后續工作中可根據不同危險因素給予不同干預措施,如控制飲食、降糖、規范腰背部肌肉鍛煉等,以降低腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡髓核摘除術治療后復發風險。另外,由于本研究中所納入的研究對象均為單中心研究,且樣本數量較少,研究內容、研究結果可受到上述因素的影響,存在部分偏差,后續可進行多中心的選例,擴大樣本量進一步論證影響腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡髓核摘除術治療后復發的獨立危險因素。

參考文獻

[1]柯新如. PTED手術治療中央型腰椎間盤突出癥的臨床分析[J]. 頸腰痛雜志, 2021, 42(1): 118-120.

[2]陳福宇, 顏程, 張小克, 等. MRI對腰椎間盤突出癥術后復發的預測價值分析[J]. 醫學影像學雜志, 2022, 32(10): 1839-1843.

[3]李永亮, 楊璟. 經皮椎間孔鏡下椎間盤切除術后腰椎間盤突出復發的危險因素研究[J]. 蚌埠醫學院學報, 2022, 47(11): 1567-1569.

[4]張漢慶, 張玉青. 腰椎間盤突出癥康復指南[M]. 武漢: 湖北科學技術出版社, 2012: 77.

[5]戎濤, 馬艷紅, 張進虎. 針刀治療腰椎間盤突出癥患者的效果及對JOA評分、Barthel指數、VAS評分和ODI的影響研究[J]. 中國醫藥科學, 2022, 12(13): 119-122.

[6]朱灝, 劉波, 張華溢, 等. 經皮椎間孔鏡與椎間盤鏡髓核摘除術治療腰椎間盤突出癥的療效及復發影響因素分析[J]. 河北醫學, 2021, 27(3): 429-436.

[7]張國強, 楊雍, 李錦軍, 等. 經皮椎間孔鏡下髓核摘除術治療腰椎間盤突出癥的臨床療效及術后復發的影響因素分析[J]. 現代生物醫學進展, 2021, 21(5): 857-861.

[8]關月紅, 吳健, 范勝利, 等. 經皮椎間孔鏡治療單節段腰椎間盤突出癥術后復發的相關因素分析[J]. 中國中醫骨傷科雜志, 2022, 30(2): 40-44.

[9]梁智林, 海涌, 楊晉才, 等. 經皮椎間孔鏡治療腰椎間盤突出癥術后復發影響因素研究[J]. 中國骨與關節雜志, 2020, 9(1): 5-10.

[10]趙子俊, 王軼, 張志強, 等. 老年腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡髓核摘除術后復發的影響因素及列線圖預測模型[J]. 川北醫學院學報, 2023, 38(4): 500-504.

[11]黃其軍. 影響腰椎間盤突出癥患者經皮椎間孔鏡下椎間盤切除術后復發的因素分析[J]. 四川生理科學雜志, 2023, 45(2): 324-326.

[12]方鋒助, 牒軍, 李展奇, 等. 經皮椎間孔鏡椎間盤切除術治療腰椎間盤突出癥復發情況及影響因素分析[J]. 陜西醫學雜志, 2021, 50(3): 297-300.