大小國有戰爭、需求排序與大國共治再解釋

【內容提要】 什么情況下兩大國戰略競爭會形成共治? 什么因素決定出現何種類型的共治? 本文旨在重新解釋大國共治的形成與持續,補充“大小國有戰爭”與“小國以安全為首要需求”兩項前提條件,搭建基于三項累積性因素的理論框架,并使用10—12世紀遼宋兩大國與夏州李氏—西夏、高麗兩個中小行為體的互動檢驗假設,修正現有研究。本研究發現,“大國無戰爭”是大國共治出現的第一必要條件,“大國有戰爭”阻礙共治形成,不過大國未必能通過戰勝對手實現“贏者全得”;滿足“大國無戰爭”后,另一關鍵因素是大國中對小國軍力投射占優勢一方對共治的態度,若其接受共治,則會形成大國共治;而既有研究強調的“大國功能分異”僅發揮調節作用,在已出現共治的情況下決定共治的平衡或傾斜形態。基于遼宋案例的發現也適用于晉楚爭霸與中日權力轉移,并為解讀當今中美競爭局勢提供啟示:核威懾保障了“大國無戰爭”,但由于在亞太(常規)軍力投射占優勢的美國不再接受共治,中美對亞太的傾斜共治趨于退化,中國很難通過發揮經濟“一技之長”爭取小國。如欲維持亞太共治,需促使美國轉變態度,而更現實的選擇或是提升中國在地區投射軍力的相對能力。

【關鍵詞】 大國戰略競爭 大國共治 大小國關系 遼宋 澶淵秩序

【作者簡介】 萬曉,同濟大學政治與國際關系學院預聘助理教授,臺灣大學政治學系歷史與國際關系研究中心研究員。電子郵箱:rinchengyatso1990@gmail.com

一、 緒論

圍繞大國競爭的研究多著眼于大國互動。有研究者看到歷史上的大國競爭常常引發大規模戰爭,由此憂慮中美兩國能否逃脫“修昔底德陷阱”(Thucydidess Trap)。也有研究者相信,核武器的發明令大國武力競爭時代一去不返,他們用1945年后的美蘇爭霸作類比,爭辯中美競爭是否可能或已經邁向“新冷戰”。大國共治研究突破“大國對大國”的雙邊視角,從大國與中小國家的關系切入,探討兩大國競爭,提出大國共治形成的兩項必要條件是“大國功能分異”(differentiation)與“大國無戰爭”,二者同時具備構成共治的充分條件。但是,現有理論的邏輯推導存在一些或隱或顯的不足,也無法覆蓋某些重要的歷史經驗。本文認為,這些不足主要是由于忽視了“大小國有戰爭”和“小國以生存安全為首要需求”這兩項重要的條件。

什么情況下,處于戰略競爭的兩大國會形成共治? 大國共治有哪些次類型? 什么因素決定大國共治出現何種次類型? 為了回答以上問題,本文補充被忽視的前提條件,找回不對稱威脅的情境與扈從選項,修正大國共治的現有解釋。本文搭建了三重累積性因素的分析框架,使用10—12世紀的遼宋對峙案例檢驗該框架,并考察該框架在其他時空的解釋力,最后將理論運用于中美競爭,闡述政策意涵。

二、 與大國共治相關的研究

(一) 現有大國共治研究

作為兩級體系下大小國權力關系的四種類型之一,“大國共治”指兩大國共同領導體系內大部分小國。現有研究認為,大國共治形成的兩項必要條件是“大國功能分異”與“大國無戰爭”。“大國功能分異”基于關系型權力概念,指的是:如果作為功能需求方的小國在生存以外還普遍存在另一種非常重要的需求,而每個作為功能供給方的大國,都僅具備滿足小國某一特定需求的能力和意愿,且它們所能滿足的是不同需求,就會發揮比較優勢,使小國在不同領域接受相應大國的領導。“大國無戰爭”則是對時代特征的判斷,即1945年以后大國間直接發生戰爭的可能性極低,大國不能通過暴力方式強迫另一個大國退出權力競爭。“大國功能分異”與“大國無戰爭”同時具備,是導致穩定的差異化共治的充分條件。

現有的大國共治研究存在一些或隱或顯的不足。第一,在“大國獲得服從的方式→大國的對外功能分異→差異化競爭”的推導鏈條中,大國可以基于小國的恐懼與需求分別采用脅迫與利益交換兩種方式獲得小國的服從和支持,但論及大國的功能時卻僅限于滿足需求,脅迫手段消失。然而,一些案例卻透露,脅迫不僅有效,甚至能終結共治。第二,大國功能分異源于小國有“不止一種重要需求”,但論及小國各種需求的優先次序存在矛盾與模糊,有時設定生存安全需求最重要,有時又認為其他需求可能與生存等同,尤其在案例分析中判斷高麗、朝鮮的文化認同與政權合法性需求超越基本生存需求,且認為只有北宋、明朝等漢族王朝才能滿足。第三,大國爭奪小國的途徑是發動對另一大國的戰爭,實現“贏者全得”,這意味著大國使用武力爭奪小國時,施加武力的對象僅限于其他大國,如此當世界進入“大國無戰爭”時代,大國便無法繼續用武力爭奪小國。但是,現有研究忽略了即使大國之間無戰爭,大國也依然可以對目標小國使用武力,迫使對方屈服。第四,現有研究頻繁使用10—12世紀遼、宋與高麗的關系作為案例,卻無法解釋同時期另一經驗現象———遼宋對西夏長達六十余年的共治,關于遼宋共治高麗、晉楚向戌弭兵等史事的記敘也存在前后矛盾。

目前,“大國共治”概念尚未被廣泛接受。大國共治研究由于著眼于競爭(兩)大國與中小國家之間的不對稱關系,因此與不對稱同盟、小國面對大國策略選擇、等級理論密切相關。這些文獻從各自視角為共治的形成與持續提供線索。

(二) 不對稱同盟

在現實主義脈絡下,同盟形成的隱性邏輯是權力平衡(balance ofpower),無論結盟平衡的對象是權力還是威脅,都屬于同盟形成的能力聚合模型(capability aggregation model),同盟以威懾或武力援助的方式滿足成員國的安全需求。 因此一國成為盟友的價值取決于其能力,無論大國還是小國,往往都愿意尋找更強大的盟友。莫羅(James D.Morrow)提出自主—安全取舍模型(autonomy-security trade-off model),其中大國和小國出于各自的需求而具有不同的結盟動機和盟友偏好:小國更容易遭受安全威脅,因此更愿意與大國結盟,犧牲自主換取安全保障;大國則傾向于與小國結盟,以獲得小國讓渡自主。以故不對稱同盟比對稱同盟更容易形成。黃宇興認為小國讓渡自主對大國并無意義,他提出不對稱同盟形成的必要條件是大小國之間的功能分異:大國為小國提供安全保障,以軍事能力定義同盟的能力;小國排他地為大國提供人口、領土和物資等戰略資源,從而影響同盟的權力投射。

可見,同盟理論與大國共治研究一樣蘊含供需邏輯,不同之處在于,大國共治研究設定大國單向滿足小國的需求,同盟理論認為大小國都須履行各自的功能以滿足對方需求。同盟理論各派之間的分歧在于小國功能,即以小國微薄的權力,是與大國一樣履行集體安全義務,還是讓渡自主遷就大國的現狀偏好,抑或提供戰略資源而襄助大國贏得競爭。關于小國的需求,研究者已達成共識,即小國無力通過自助實現安全,它們與大國結盟,目的在于獲取(以大國軍事力量為支撐的)安全保障。

(三) 小國在競爭大國之間的對沖

大國共治研究的經驗來源之一是亞太地區“安全靠美國,經濟靠中國”的“二元結構”(dual structure)。相關討論多聚焦于特定現象,它們的解讀可以概括為中美之間在經濟與安全領域權力轉移的程度不同,即大國共治研究中的功能分異。除了結構變動以外,也有學者強調小國的能動角色。圍繞亞太中小國家在中美之間的策略選擇,討論最熱烈的便是對沖/避險/兩面下注(hedging)。關于亞太國家為何選擇對沖,選擇何種對沖,現有研究提及的解釋因素頗多。仔細分析會發現,這些解釋變量之間并非平行,而是存在潛在因果關系,可歸于威脅認知與小國自主性兩條因果鏈,分別對應小國的意圖與能力。研究者對威脅認知的作用達成共識,即當小國將某一大國視為威脅來源且威脅程度越高,越依靠另一大國抗衡威脅。中國對外戰略姿態這類前置變量通過影響小國對中國的威脅認知發揮作用。小國的自主性涉及兩個方面:其一是大國對同盟小國的束縛,影響因素包括同盟結構緊密程度、美國安全承諾可靠性、美國同盟管理策略等;其二是小國擺脫束縛的能力,影響因素涉及小國自身軍事和經濟實力、對美國經濟依賴程度及政權合法性等。至于兩大國的戰略關系如何影響小國的對沖傾向,現有研究尚存爭議。

小國對沖的文獻默認威脅程度與小國的強硬程度呈正相關。在它們的分析中,多數亞太小國將中國視為威脅來源,而普遍分布在對沖光譜上接近抗衡的一側,似乎無人選擇另一端的扈從———追隨威脅者以壓抑侵犯企圖。這種觀察結果很可能源自選擇偏誤(selection bias):關注亞太中小國家(特別是美國的亞太盟友),從而控制了美國軍力投射占優、更有能力為中小國家提供安全保障這一背景,而無法考察“中國軍力投射占優”反事實下的情形。

(四) 等級理論

關于國家間等級關系的成因,等級理論開創者萊克(David Lake)強調從屬國對服從義務的認可與內化,并認為這種權威(authority)手段比依靠威脅和懲罰的統治(dominance)更有效。但談及權威手段的實踐,他返回理性選擇與利益交換的立場,即主導國提供安全保障換取從屬國放棄獨立外交政策,從屬國向主導國讓渡部分主權且有義務支持主導國的外交政策———與同盟理論殊途同歸。另一些研究循著合法性脈絡凸顯社會文化、共享觀念的作用;亦有研究主張物質實力與合法性權威缺一不可。

科根(Jeff D.Colgan)和米勒(Nicholas L.Miller)的等級動態(interhierarchydynamics)研究發現,主導國如果感知到來自從屬國的威脅,可能為了維持對從屬國的控制而與對手合作。薩維奇(Jesse D.Savage)提出作為共同產權制度(common property regime)的“共享等級”(common-poolhierarchy)概念,其建立取決于主導國之間、主導國與從屬國之間形成的共同期望和信念。關心經濟收益的國家會尋求合作而促成共享等級,受安全、地位或國內政治驅動的國家則可能謀求排他等級。共享等級的例證是19世紀西方列強在中國的治外法權(extraterritoriality)。最近,戴正和王帥關于“二元等級”的研究提出“二元共治”和“小幅權力轉移”兩種模式,它們在權力結構、層次和國際規范方面呈現差異:前者是兩極大國實力均下降,維持對稱格局,在全體系重新劃分勢力范圍,對從屬國等級的合法性亦對稱;后者是守成國實力下降、挑戰國上升,格局依然不對稱,大國僅在特定地區重新劃分勢力范圍,且守成國對從屬國等級的合法性強,挑戰國合法性弱。

等級動態揭示大小國關系可能推動競爭大國轉向合作,但不涉及共享從屬國;共享等級雖然符合多個主導國共享從屬國,卻無涉大國競爭。雖然等級理論強調合法性權威,但在大國競爭的背景下,權威與統治(脅迫)的效果可能依情境而異,取決于小國面對短期安全需求與長期戰略利益之間的取舍———倘若大國中一方使用脅迫,另一方施展權威卻無力提供安全保障,小國便可能重新評估服從對象。“二元等級”研究為大國共治提出一種替代解釋,但其提到的兩種模式不存在本質差異,都可抽象為處于競爭關系的兩個大國經過權力重新分配在小國所處地區形成平衡,并達成戰略妥協。此外,該研究認為中國比日本對琉球的等級合法性高,然而只有在從屬國對不同主導國的服從程度相近時,比較合法性才有意義。當琉球將全部主權讓渡給日本后,它對中國的認同因不能左右對外行為而喪失意義。

總覽與大國共治有關的多種文獻,同盟理論與大國共治研究一樣著眼于大國與小國滿足對方需求的功能,不同之處在于同盟理論大多強調小國最主要的需求是獲取安全保障。小國對沖文獻默認威脅程度與小國的強硬程度正相關,而忽略應對威脅的扈從選項。等級理論凸顯合法權威與脅迫統治的差異,卻維持大國提供安全保障換取小國服從的傳統觀點,并且與大國共治研究類似,忽視小國面對安全威脅這一在大國競爭背景下極可能發生的重要情境。下一節將補充“大小國有戰爭”和“小國以生存安全為首要需求”這兩項前提,找回不對稱威脅的情境與扈從選項,修正既有研究對大國共治的解釋。

三、 大國共治再解釋

(一) 理論框架

本文補充“大小國有戰爭”與“小國以生存安全為首要需求”兩項前提,在此基礎上修正現有理論,為大國共治的形成提出解釋。第一項補充前提是,無論在“大國有戰爭”時代還是在“大國無戰爭”時代,大國都可以使用武力逼迫小國順服。在核威懾保障的“大國無戰爭”下,小國的生存安全依然受到大國威脅,另一個大國的干涉也繼續影響博弈雙方的資源與成本。此時大國依然保留武力爭奪小國的路徑———脅迫甚至征服小國,同時抑制其他大國支援小國。第二項補充前提是,小國以生存安全為首要需求,會為了追求生存而舍棄其他利益。由于資源有限,國家需要對多種利益排序,分清輕重緩急。國家的利益排序有共同規則:以生存安全為首要,在安全風險很低時才可能追求政治體制、經濟發展、權力擴張與地位提升等其他利益。小國面臨的生存安全威脅比大國更嚴重,其更可能為安全而舍棄其他方面的利益。

“大小國有戰爭”找回了大國威脅小國的情境,也意味著恢復大國履行安全功能的兩種方向:提供正面保證的施動者是威脅者/侵略者以外的大國,履行保證的方式是提供軍事保護與支援;提供負面保證的施動者則是威脅者/侵略者本身,履行保證的方式是撤銷、終止軍事威脅。之所以有兩種方向,是因為面對威脅的國家通常有抗衡與扈從兩種策略選項。現實主義各派就抗衡與扈從孰為主流、扈從的目的是安全還是逐利各執一詞。魏茨曼(PatriciaWeitsman)綜合現實主義、理性主義、制度主義的觀點,提出威脅程度與結盟傾向之間存在曲線關系(curvilinear relationship),其設定情境依舊是大國雙邊互動。整合現有觀點的合理解釋,小國應對大國威脅的策略序列為:當生存威脅水平極低,小國可能選擇對沖,與兩大國同時交往;當某大國對小國的威脅水平升高,小國會首先選擇順從另一大國換取正面保證,共同抗衡威脅者;隨著威脅水平持續升高,抵抗無望的小國才可能扈從威脅者,通過犧牲自主換取負面保證,終止威脅;倘若威脅者在履行負面保證之余又能滿足小國的其他需求,則會提升小國逐利扈從的動機。在不對稱威脅的情境下,小國倘若無法獲得可靠支持,即使短暫抵抗,也會因資源不足而首先退出消耗戰博弈;相反,如果另一大國的支援足以顛覆威脅者與小國的博弈成本,小國即使暫時順服,仍有動機等待救援,乃至先投降后復仇。因此,在兩大多小的格局中,真正導致小國放棄抗衡選擇扈從的原因,乃是缺乏可靠盟友。作為小國唯一的潛在保護者,威脅者的競爭對手(另一大國)能否成為可靠盟友與其自身意愿有關(如保護小國的成本收益計算),更重要的則是它懾止威脅者的能力。大國之間基于整體實力的威懾及核威懾屬于“懲罰型威懾”(deterrenceby punishment),有助于造就“大國無戰爭”狀態。“大國無戰爭”狀態下大國以軍事支援懾止其他大國侵犯小國,則屬于“拒絕型威懾”(deterrence by denial),其效果取決于大國對小國的軍力投射(military power projection)水平。

經過以上演繹,本文修正大國共治原理論,將基于兩項獨立必要條件的解釋改造為三重因素的累積性因果(cumulative causation)框架。

第一,本文接受“大國無戰爭”這項必要非充分條件,將“大國和戰狀態”作為第一重解釋因素。關于“大國有戰爭”如何阻礙大國共治的形成與持續,原理論認為,兩大國會通過武力征服對手,實現對小國的“贏者全得”。本文猜測“贏者全得”與隨波逐流式扈從相關,即當戰爭結果已經確定,小國出于謀求戰利品或畏懼勝利者懲罰的動機,會蜂擁追隨勝利者。基于“大國和戰狀態”的假設是:

假設1: 當大國關系處于戰爭狀態,不會形成大國共治;當大國關系處于無戰爭狀態,可能形成大國共治。

第二,與原理論不同,本文提出,在“大國無戰爭”狀態下,決定大國共治能否形成的第二層因素是“大國中對小國軍力投射占優勢一方對共治的態度”。“大國無戰爭”下,對小國軍力投射占優勢的大國有更充足的實力脅迫小國順服并懾止對手干涉。根據威脅來源,小國的政策選擇分為兩種情況:當小國的生存安全威脅來自大國中對小國軍力投射居劣勢的一方,小國傾向于順服優勢方(威脅者的對手)以獲取可靠盟友,促使它履行正面保證,懾止威脅;當小國的生存安全威脅來自大國中對小國軍力投射占優勢的一方,小國會缺乏可靠盟友而傾向于扈從優勢方(威脅者),促使它履行負面保證終止脅迫。匯總得出:小國會為了生存安全舍棄其他方面的利益,無論威脅來源于哪個大國,都傾向于順服對小國軍力投射占優勢的一方。因此優勢方的態度至關重要。基于該因素的假設是:

假設2: 在戰略競爭的兩大國中,如果對小國軍力投射占優勢一方接受共治,則可能形成大國共治;如果它拒絕共治,則不能形成大國共治。

第三,“大國功能分異”并非大國共治的必要條件,在小國以生存安全為首要需求的前提下,大國履行不同功能,會影響小國順從的程度,從而決定共治的次類型。當對小國軍力投射占優勢的大國接受共治,小國的生存安全得到保障,可以追求其他利益。此時如果軍力投射占劣勢的另一大國有能力和意愿滿足小國的政治、經濟、文化等需求,小國會同時順服劣勢方。又因生存安全優先于其他利益,小國順從軍力投射優勢方的程度會高于對劣勢方的順從程度。小國在生存安全領域依賴一個大國、非安全方面依賴另一大國,可稱為傾斜共治(lopsided co-dominance)。

與僅有一個大國滿足小國的生存安全需求相比,兩大國都具有安全功能的情況比較復雜。原理論認為,小國對安全保障的需求缺乏彈性,如果已有一個大國保障其安全,小國增加順服對象的收益改善少、成本高、難度大,因此不愿維持共治。本文則主張,由于正面保證與負面保證的施動者不同,兩大國都具有安全功能的情況也須根據威脅來源作區分。如果小國的安全威脅來自對它軍力投射居劣勢的大國,而優勢方接受共治,意味著優勢方保護小國、懾止另一大國侵犯小國的意愿降低,小國獲得的正面保證削弱。由于劣勢方對小國構成生存威脅,小國傾向于同時順服劣勢方(威脅者)以尋求負面保證,增加安全保障。倘若小國的安全威脅來自對它軍力投射占優勢的大國,而該優勢方接受共治,意味著它侵犯小國、懾止另一大國支援小國的意愿降低,小國接受的負面保證增強。但由于優勢方原是侵略者,即使履行負面保證,仍對小國構成潛在威脅,小國有動機同時順服劣勢方(威脅者的對手)以換取正面保證,增加安全保障。匯總可得:如果大國中對小國軍力投射占優勢的一方接受共治,且兩大國均僅具有安全領域的功能,小國傾向于同時順服兩個大國,追求一負一正的安全保證,形成平衡共治(balanced co-dominance)。

邏輯上,還存在兩大國均有意或均無意侵犯小國的情況。若兩大國均有意侵犯小國,小國成為戰略三角理論中“單元否決”型三角(unit-vetotriangle)里的“敵人”(foe)。此時小國承受極大的安全壓力,它可能向兩大國中威脅較弱的一方靠攏,以促使它履行負面甚至正面保證,減輕威脅。當兩大國都無意侵犯甚至都想爭取小國,小國具有“羅曼蒂克”型三角(romantic triangle)里的“樞紐”(pivot)角色。一般情況下,“樞紐”會同時與兩個相互敵對的“側翼”(wing)維持親善,通過不斷擺蕩誘使兩翼輸送利益。然而,倘若不對稱三角(asymmetric triangle)最弱小的一方試圖扮演“樞紐”,則其傾斜(tilting)很可能無法贏得大國側翼的青睞,反而招致懲罰。即使大國不懲罰,小國欲獲得可靠安全保障依然需要加強對某一大國的順服。總之,在兩大國均有意或均無意侵犯的情況下,扮演“敵人”或“樞紐”角色的小國處境危險,有動機向至少一個大國靠攏,提升承諾水平。根據以上分析,“大國功能分異”作為調節變量,解釋共治已形成情況下的不同形態。

假設3: 若大國對小國的功能分異為安全和其他領域,會形成傾斜共治;若大國對小國的功能均屬于安全領域,則產生平衡共治。

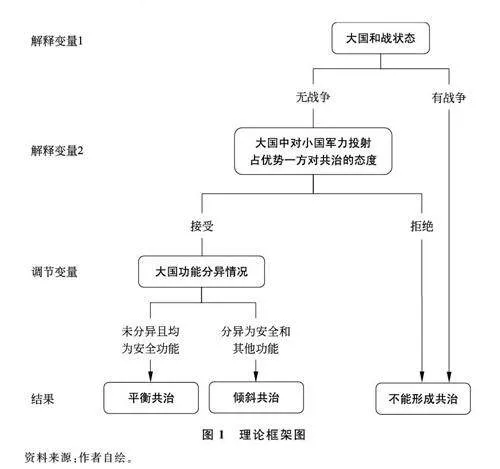

統整三重影響因素,大國共治形成的必要條件是大國無戰爭、大國中對小國軍力投射占優勢的一方接受共治,二者共同構成共治的充分條件,大國功能分異情況決定共治的傾斜或平衡形態(見圖1)。

(二) 研究方法

本文使用案例研究法,通過考察遼宋對峙時期東亞體系兩大國與夏州李氏—西夏、高麗兩個中小行為體的關系檢驗理論框架。以下對研究范圍、概念、測量指標與變量取值情況作說明。

“大國和戰狀態”隨時間呈現歷時變異(diachronic variations)。遼宋對峙的時間范圍是北宋代周的960年至遼朝滅亡的1125年。從960年至978年,北宋通過統一戰爭延續周世宗伐遼(958年)開啟的崛起進程,卻在978年至986年兩度進攻契丹受挫,轉向戰略防御。遼朝在986—1005年數次南侵,但無法實現壓倒性勝利。經過30余年武力角逐,遼宋兩大國于1004年底締結澶淵之盟,規定雙方平等“友好”的關系,并通過政治、經濟、軍事、外交等多方面措施予以保障。通過踐行澶淵之盟,遼宋和平地對峙了一百二十年。1124年宣和北伐至1125年初遼朝滅亡階段的時間過短,本文不作討論。如果“大國有/無戰爭”不作為“時代性質”,而僅作為體系頂層的國際狀態,則澶淵之盟前的960—1004年屬于“大國有戰爭”,澶淵之盟后的1005—1124年屬于“大國無戰爭”。

“大國中對小國軍力投射占優勢一方對共治的態度”包括物質權力與戰略意圖兩個維度。在物質權力方面,本文先通過軍事資源、戰斗力和戰略部署等指標評估大國的整體軍力,繼而考察大國與小國之間的地理情況是否削弱或增強投射能力。在整體軍力相當的情況下,地理距離越近、領土毗連越多、地形障礙(對于大國的主要作戰兵種)越輕微,軍事投射能力相對越強。遼軍員額維持在20萬~30萬,戰斗與后勤人員皆為騎兵。宋軍員額最初40萬左右,至仁宗年間增加到120余萬,大多數為步兵弓弩手。盡管宋軍員額龐大,但北宋堅持“重文輕武”,在制度設計、兵力部署、戰爭指揮、人事任命諸多方面限制武將;而馬匹匱乏更嚴重束縛宋軍的戰斗力。在馬匹作為重要戰爭資源、騎兵機動性與沖擊力絕對優于步兵的時代,遼朝的整體軍事力量優于北宋。北宋過于看重員額優勢而誤判軍力對比,兩度伐遼慘敗,才轉向專守防御。宋軍憑借堅固城池和先進弓弩發揮防御優勢,致使遼軍南侵不利。正是這種總體均勢而遼朝占優的權力格局促成兩大國締和,而澶淵之盟中有利于遼朝的規定也體現了雙方對權力形勢的確認。此后北宋經過慶歷新政與熙寧變法兩次改革,軍事能力有所增強,卻在兩次外交摩擦(慶歷增幣與熙寧劃界)中選擇退讓,不敢激怒遼朝。宣和北伐時,遼軍主力已被金軍殲滅,宋軍與幽州守軍交戰,卻一敗再敗。可見,縱貫整個遼宋對峙時期,遼朝整體軍事力量始終占據優勢。

夏州李氏—西夏政權的控制范圍多次贏縮。李氏自晚唐以降任定難軍節度使,割據銀、夏、綏、宥、靜五州,“雖未稱國,而自王其土久矣”。李氏政權不斷擴張,至西夏立國時(1038 年),疆域“東盡黃河,西界玉門,南接蕭關,北控大漠,地方萬余里”。西夏北部、東北與遼朝相接,東部和東南與北宋相鄰,南方、西南是吐蕃諸部,西北過古玉門關是西州回鶻;北宋控制河湟后,西夏南部也與北宋接壤。由于遼宋都毗連夏州李氏—西夏,且沒有嚴重地形障礙,兩大國的軍力投射情況與它們的整體軍力對比一致———均勢而遼朝占優。是故,遼、宋均有能力威脅夏州李氏—西夏的生存安全或提供保護,而遼朝懾止北宋的能力更強。高麗政權于918年建立,相繼迫降新羅(935 年),滅后百濟(936 年),隨后銳意北進,希望恢復高句麗的控制范圍。與此同時,契丹也經略遼東,滅亡渤海(926年)后設置東京遼陽府(938 年),隔浿水(今大同江)與高麗相望。北宋只能經海路與高麗交通,其水軍在統一南方、征討交趾的過程中發揮過重要作用,但均為河流、湖泊作戰,極難跨海向高麗投射。相反,遼朝與高麗僅僅隔江,多次組織大規模騎兵征伐。由于宋麗之間巨大水體的阻隔,遼宋兩大國對高麗的軍力投射進一步加劇遼強宋弱的對比。遼朝有能力威脅高麗的生存安全或提供保護,北宋無此能力,更無力懾止遼朝進攻高麗。

根據上述分析,針對夏麗兩個中小行為體,軍力投射優勢方都是遼朝,本文僅須測量遼朝對大國共治的態度意圖。澶淵之盟并未(如向戌弭兵那般)明確規定大小國關系,遼朝在不同時期、針對不同小國的態度很可能存在差別,從而既有歷時變異又有共時變異(synchronic variations),需要根據其行為與論述解讀,將在后文隨案例分析進行。

“大國功能分異”主要在不同小國之間呈現共時變異。遼宋對夏州李氏—西夏的功能都在于安全領域,并未分異。對于割據建國的夏州李氏—西夏政權,北宋長期抱持收復失地的意圖,威脅其生存安全。為了抵抗北宋,夏州李氏—西夏依附遼朝尋求安全保護。遼宋對高麗的功能則發生分異。遼朝多次征討高麗,其功能在于影響高麗生存安全,北宋的功能則在于經濟輸利與文化吸引。即使是一般被視為高度認同中華文化的朝鮮半島國家,同樣以生存安全為首要需求,它們對中華文化的認同不代表它們的政權合法性(本體安全)依賴中華王朝。因此,遼朝有能力滿足高麗的首要需求,北宋僅能滿足次要需求。

在因變量一側,現有大國共治研究混用“控制””“影響”“統治”“領導”“支配”等多個概念,含義模糊,后來又使用“兩面結盟”作為同等概念而遭質疑,而且既有研究有時對自變量與因變量使用相同測量指標,帶來同義反復的困擾。本文回歸共治的初始意涵,即大國與小國之間的權力關系,將“治”限縮于控制(control)、支配(rule),而不涉及治理(governance)或更寬泛的影響(influence),英文可表述為“co-dominance”。根據關系型權力的經典定義———A 可讓B做原本不會做的事,本文使用小國服從大國要求、配合大國政策的程度來測量是否形成共治:如果小國執行某種政策以符合大國的利益和要求,在國際互動中與大國行動一致,便可認為大國對該小國有控制力;如果小國不惜損害自身利益、改變原本政策以配合大國,則大國對該小國的控制程度很高。據此標準,當某小國同時執行符合兩個大國要求的政策、與兩大國一致行動,則兩大國對該小國實現共治。倘若該小國對兩大國要求與行動的配合程度相當,共治是平衡的;倘若該小國對一個大國盡可能滿足、配合,而對另一大國部分配合、部分拒絕,表明兩大國對其控制程度有別,共治是傾斜的。在前現代東亞,封貢/宗藩關系蘊含宗主國與藩屬國之間的高水平承諾與依賴,可作為控制力的簡便指標。如果小國同時與兩大國建立并維持宗藩關系,意味著平衡共治;如果小國與一個大國維持宗藩關系,而與另一大國僅有普通交往,則屬于傾斜共治。

用單一案例檢驗三個變量的效果,看似存在“變量太多而案例太少”的方法論問題,其實遼宋案例涵蓋了每個變量的變化,足以檢驗理論框架。依據假設1的預期,在1004年以前的“大國有戰爭”階段不可能出現大國共治,在澶淵之盟后的“大國無戰爭”階段則可能出現大國共治。為了檢驗假設2,需要觀察1004年以后的情況,如果遼朝接受與北宋共治某小國,預期對該小國形成大國共治;如果遼朝拒絕,則不會形成共治。欲檢驗假設3,則需在已形成共治時比較夏州李氏—西夏和高麗的情況,預期兩大國對夏州李氏—西夏形成平衡共治,對高麗形成傾斜共治。

四、 案例分析: 遼宋對峙

(一) 澶淵之盟前: 大國有戰爭(960—1004年)

根據假設1,澶淵之盟前遼宋之間頻繁爆發戰爭,不會形成大國共治,該預期與大國共治原理論相同。但原理論認為,“大國有戰爭”之所以阻礙大國共治形成,是因為大國能通過戰勝對手實現對小國的“贏者全得”,這意味著遼朝挫敗北宋進攻之后,接受北宋領導的夏州李氏和高麗會隨波逐流,自動歸附遼朝。

北宋第一次伐遼(978年)失敗不久,定難軍的黨項李氏家族發生內訌。李繼捧入朝,獻出銀、夏、綏、宥、靜五州之地。宋太宗欲鏟除割據勢力,派官員接收。李繼捧的族弟李繼遷聚集黨項諸部,謀劃聯遼抗宋:“北方耶律氏方強,吾將假其援助,以為后圖。”986年正月,當宋軍第二次北伐之際,李繼遷向遼朝請附。出于斷“中國(北宋)右臂的戰略需求”,遼圣宗循中原王朝舊例授李繼遷定難軍節度使,又許嫁義成公主。自此,李繼遷加入遼朝的反宋同盟。挫敗雍熙北伐后,遼朝冊封李繼遷為夏國王、西平王,慫恿他恢復故土。宋廷對李繼遷剿撫并用,成效不彰。997年,新即位的宋真宗承認李繼遷為夏州刺史、定難軍節度使,放棄控制十余年的定難軍地區,期望換取西北安寧。李繼遷卻在遼朝支持下頻繁地襲擾北宋州縣,更于1002年攻陷重鎮靈州,改名為西平府,作為政權中心。自此,夏州李氏日漸從割據藩鎮成為獨立政權。

北宋第二次伐遼的985年五月,宋太宗遣使高麗,從宋麗文化親緣、契丹安全威脅、戰爭時機、物質獎賞等多方面出發,要求高麗出兵配合。高麗成宗“遷延未即奉詔”,經宋使催促才勉強同意發兵。986年正月,遼朝“遣厥烈來(向高麗)請和”,暫時降低姿態穩住后方,史料沒有記載高麗的回應。高麗未曾發兵助宋,卻持續朝貢,可見尚無棄宋投遼的意圖。伐遼失敗的北宋并不責問高麗,反而連年加授成宗。

挫敗北宋進攻之后,遼朝消滅渤海遺民建立的定安國(991年),在鴨綠江口筑城屯兵。高麗趁機北進,驅逐女真,與遼朝隔鴨綠江對峙。993年十月,遼圣宗命東京留守蕭恒德率領(號稱)80萬大軍,發動對高麗的第一次征伐。高麗守將徐熙發現蕭恒德并不進攻,而是移書勸降,遂請命和談。在談判中,蕭恒德宣稱,遼朝討伐是由于高麗侵奪疆土,而且“與我連壤,而越海事宋”,進而提出“割地以獻而修朝聘”,脅迫高麗脫離北宋陣營,轉而接受遼朝領導。針對疆土要求,徐熙堅持高麗合法繼承高句麗故地;對于朝貢要求,他推諉女真阻隔,繼而巧言:“若令逐女真,還我舊地,筑城堡,通道路,則敢不修聘?”遼麗雙方達成和議,規定高麗以遼朝為宗主;遼朝同意高麗擁有從安北府到鴨綠江東的280里女真之地;遼麗分別在鴨綠江兩側筑城。這體現了遼朝并不在意邊境疆土得失,而更關心高麗陣營歸屬。

994年,高麗改行“統和”年號,與遼朝建立宗藩關系,接著又密使北宋,提議合擊契丹。當時北宋對遼戰略全面轉向防御,“以北鄙甫寧,不宜輕動”,沒有響應提議。高麗“自是與宋絕”。此后,高麗接連向遼朝獻方物、派童子學契丹語、請賜婚。遼圣宗將蕭恒德之女遣嫁成宗。這些殷勤態度證明,高麗并不嚴格拒斥“夷狄”文化甚至血緣。至996年,遼朝正式冊封成宗。高麗驅走女真,連續修筑長興、歸化、郭州、龜州、安義、興化、通州六城(“江東六州”),加強對江東地區的控制。997年高麗穆宗即位后,一邊接受遼朝冊封,一邊秘使北宋,“自陳國人思慕華風,為契丹劫制之狀”;宋真宗撫慰賜詔。1003年,高麗又以遼朝“屢來攻伐,求取不已”為由,請求北宋“王師屯境上為之牽制”;北宋再度遣還使節。這些行為表明,高麗對北宋雖有文化需求,但更期待北宋發揮安全功能,減輕遼朝威脅。北宋經過大國戰爭,認清對遼劣勢,拒絕為高麗提供安全保障,放任高麗轉投遼朝陣營。

整體而言,澶淵之盟前的情況確實證明,在“大國有戰爭”狀態下,不會形成共治。然而,遼朝在大國戰爭中取勝,不足以自動對夏州李氏和高麗“贏者全得”。夏州李氏與高麗選擇順從遼朝,雖有恢復故土、擴張疆界的逐利動機,卻并非在大國戰爭結局明朗時立即隨波逐流,而是在遭受安全威脅后才作出選擇:面對北宋削藩,李繼遷為了維護生存安全,叛宋附遼,結成抗衡同盟,換取正面保證;面對遼軍征討,高麗為了維護生存安全,棄宋投遼,結成扈從同盟,換取負面保證。雖然威脅來源不同,夏州李氏與高麗都選擇順服遼朝,正是因為遼朝有能力懾止北宋進攻夏州李氏或救援高麗。

(二) 澶淵秩序初期: 大國無戰爭(1005年—11世紀40年代)

澶淵之盟后,東亞體系實現“大國無戰爭”狀態。依照假設1,此階段可能出現大國共治。根據假設2,倘若遼朝接受與北宋共治小國,便會形成共治;如果遼朝拒絕,則不會出現共治。根據假設3,當遼朝接受共治時,會在高麗形成傾斜共治,對夏州李氏—西夏產生平衡共治。

李繼遷死后,北宋仿澶淵之例,提出用政治承認和經濟利好換取李氏歸還靈州、解除武裝,這意味著北宋仍有威脅夏州李氏生存的動機。然而宋廷在談判中不斷降低條件,最終允許李氏繼續保有靈州和武裝,還與遼朝對等(而超越北宋歷次規格)地冊封李德明為西平王,同時賞賜銀絹。景德和約后,李德明停止侵擾北宋,但拒絕遣送人質,而且持續走私禁物,用極低程度的順從換取北宋的負面保證與經濟利好。同時李德明轉而向西征戰,在20余年間基本消滅河西的回鶻、吐蕃勢力,極大地擴展了控制范圍。北宋依然妥協,對李氏累加恩授、增開榷場,坐視河西部族被李氏兼并。

隨著遼宋和平的實現與夏州李氏的壯大,李氏對遼朝的反宋價值下降,卻有成為挑戰者的潛力。1018年,李德明拒絕吐蕃人過境朝貢遼朝。遼圣宗于1020年五月親率(號稱)50萬大軍發動進攻,遭李德明挫敗。遼圣宗敕諭議和,李德明也恢復朝貢,被晉封為大夏國王。

李德明對外擴張,對內加強政權建設,野心日漸表露。遼宋卻爭相禮遇:宋仁宗晉封李德明為夏王,遼興宗將興平公主遣嫁李德明之子元昊。元昊即位后,兩大國也都迅速給予冊封。

可以看到,澶淵秩序初期,遼朝不再慫恿李氏侵擾北宋,也沒有干涉宋夏媾和,流露出接受共治的意味。遼宋同時冊封夏州李氏,履行一正一負安全保證,呈現平衡共治的特征。不過,當時夏州李氏在法理上仍是北宋的地方政府,因此遼朝對李氏的政治承認意在削弱北宋。“大國無戰爭”令遼夏同盟的抗衡意義減弱,束縛作用增強,李氏違抗遼朝意志招致懲罰。北宋雖然通過景德和約履行負面保證,依然有收復五州之心,威脅李氏的生存安全,因而李德明在抵抗遼朝后立即配合遼朝的利益和要求,維持順從,促使遼朝恢復正面保證。在兩大國的競相爭取之下,夏州李氏幾乎成為“羅曼蒂克”型三角里的“樞紐”,卻不敢自如游刃。與一般“國際”宗藩關系相比,作為割據藩鎮的夏州李氏致力于擺脫北宋控制,對北宋的承諾與依賴水平極低;而遼朝對夏州李氏的控制力仍強。總體上,遼朝態度模糊,遼宋對西夏的共治初現端倪但尚未完全形成。

1009年,高麗大臣康兆弒殺穆宗。遼朝效法中華王朝處理與高麗的朝貢關系,沿用君臣父子的倫理規范,倘坐視藩屬國臣僚弒君,既沖擊國際秩序,也不利于國內統治。是年底,遼圣宗親政,立即要求懲罰高麗“大逆”。此時高麗又與女真摩擦,遼圣宗問罪高麗:“東結構于女真,西往來于宋國,是欲何謀?”顯然,遼朝了解高麗兩度秘使北宋,懷疑其忠誠。為了樹立國內國際權威、加強對高麗的束縛,遼圣宗決定發動第二次征伐。宋真宗接到遼朝通報,擔憂“萬一高麗窮蹙,或歸于我,或來乞師,何以處之”? 宰相王旦建議:“當顧其大者。契丹方固盟好,高麗貢奉累數歲不一至。”真宗遂命登州截留可能前來的高麗使。可見,北宋擔憂受小國牽連打破大國和平現狀,無意恢復對高麗的領導,更拒絕提供安全保障。

1011年正月,遼圣宗親率(號稱)40萬大軍攻破開京。高麗顯宗在逃亡途中提出親自朝覲,這一舉動意味著高麗對遼朝順從水平的提升。遼圣宗接受該條件,但撤軍沿途遭遇抵抗,傷亡慘重。返回開京后,高麗顯宗一再推托親朝,遼圣宗轉而索取江東六州,收回第一次遼麗戰爭后輸送的利好。1014年,高麗遣使北宋“仍請歸附如舊”,試圖牽制契丹。這一次,宋真宗同意“降皇帝尊號正朔”,但高麗并未改用北宋年號。此后,遼朝對高麗改行小規模襲擊與筑城蠶食,繼續聲索江東六州。高麗又請求北宋“借以圣威示其睿略,或至傾危之際預重救急之恩”。宋真宗答復道:“朕位居司牧,志存安民。念卿本道,固深軫于懷思;睠彼(指遼朝)鄰封,亦久從于盟好。所期輯睦,用泰黎蒸。”意即贊賞高麗慕華,但仍堅定維護遼宋和平,無意幫助高麗抵抗遼朝。高麗則自行改用北宋年號,以示反抗遼朝。1018年,遼圣宗調動10萬大軍,第三次討伐高麗,被高麗軍水淹擊潰。然而,當遼朝休兵遣使后,高麗卻請求繼續向遼朝稱藩納貢。1022年,遼圣宗冊封高麗顯宗,高麗復行“太平”年號,終止與北宋交往。

遼朝第三次討伐雖然失敗,卻得到鴨綠江口東岸的保州與宣化二城,作為經略高麗的前沿。1031年,遼圣宗駕崩,高麗德宗借機請求拆除鴨綠江城橋,遭拒后又以“停正朔”方式抗議,并在北境修筑長城。遼興宗沒有輕啟戰端,而由來遠城向寧德鎮移牒,在地方層面處理爭端。高麗拒絕使用遼興宗年號,卻沿用遼圣宗年號,體現對遼朝藩屬國身份的保留。1037年,遼朝移牒口吻趨緩,高麗新君靖宗趁機恢復朝貢,啟用“重熙”年號。至此,高麗擱置保州問題,遼朝也不再聲索江東。遼麗宗藩關系修復,封貢、通使、貿易制度日益規范化。高麗“絕不通中國(北宋)者四十三年”(從1030年算起)。

不難發現,澶淵秩序初期高麗的情況明顯與大國共治原理論相悖,盡管同時滿足“大國無戰爭”與“大國功能分異”,高麗卻維持單向附遼,這正是由于“大小國有戰爭”且小國以生存安全為首要需求兩個前提的存在。遼朝希望獨占高麗的領導權,拒絕共治,為了束縛高麗而持續武力侵犯與脅迫;高麗期待北宋發揮牽制遼朝的作用,但北宋以維護“大國無戰爭”狀態為首要目標,且對高麗的軍力投射能力遠遜于遼朝,不可能成為可靠盟友。以故,高麗雖屢遭侵略,仍無意棄遼投宋,充其量偶爾示好北宋以表達抵抗遼朝的態度,一旦遼朝履行負面保證,高麗便恢復對遼扈從。即使遼麗之間沖突頻發,遼朝對高麗的獨占局面仍相當穩固。

總結而論,澶淵秩序初期,遼宋之間實現“大國無戰爭”,夏州李氏和高麗繼續追隨大國中對它們軍力投射占優勢的遼朝。在西側,遼朝對共治態度模糊,遼宋對夏州李氏都主要履行安全功能(未分異),共治初現端倪并表現出平衡特征;在東側,遼朝明確拒絕共治,盡管遼宋對高麗功能分異,也未形成大國共治。這些情況支持假設1、2,也為假設3提供一定證據。

(三) 澶淵秩序中后期: 大國無戰爭(11世紀40年代—1124年)

澶淵秩序中后期,遼宋之間維持“大國無戰爭”狀態,根據假設2、3,如果遼朝接受共治,便可能形成大國共治,至于共治類型則取決于“大國功能分異”情況。

1038年十月,元昊稱帝建國,上表北宋,要求“許以西郊之地,冊為南面之君”,宋夏關系破裂,斷絕朝貢、互市。1040—1042年,西夏接連進攻北宋,四戰三捷,但其自身國力也遭到嚴重損耗。遼興宗見宋軍被牽制在西北,趁機聚兵幽薊,索取關南十縣。經過反復談判,遼宋于1043年初再定盟約,北宋“別納金幣”銀十萬兩、絹十萬匹,換取遼朝放棄關南。在談判中,北宋原本同意增幣十萬,后來又主動提出倘若遼朝能敦促西夏納款,則再贈十萬。西夏“本與契丹約相左右以困中國(北宋)”,元昊希望遼朝履行同盟義務,多次請求援兵。但遼興宗警惕西夏坐大,很早便開始限制遼夏貿易,不僅拒絕支持西夏,在得到北宋增幣許諾后,更詔諭西夏罷兵議和。面對遼朝“背約,坐受所益歲幣”,元昊甚為不滿,開始擄掠、招誘遼朝境內的黨項部落。遼興宗當然不能容忍西夏挑釁,以“元昊負中國(北宋)當誅”為名,“代勞”北宋發動討伐。

遼朝詔諭西夏罷兵,并未明確要求向北宋稱臣,不過北宋在談判中堅持元昊(即使保留皇帝尊號也)必須稱臣,作為西夏宗主國的遼朝未提出異議。而且,遼興宗接待宋使時,曾“自言指呼之間,便令曩霄(元昊)依舊稱臣”,及至伐夏,還要求北宋“今議將兵臨賊,或元昊乞臣,幸無亟許”。可見,遼朝知道宋夏議和須以君臣名分為前提,它敦促議和便意味著接受與北宋共治西夏。為了避免腹背受敵,元昊匆忙上誓表,向北宋稱臣。1044年,遼興宗率軍17萬大舉伐夏,卻因猶豫不決遭夏軍反擊,潰退回國。僥幸取勝的元昊清楚遼夏實力懸殊,立即求和。北宋觀望至戰爭結束,方冊封元昊為夏國主,賜銀、絹、茶,允許西夏自置官屬,同意夏使沿途交易,又在邊境開通榷場,設置禁地。自此西夏“內帝外王”,從北宋的地方政府正式成為藩屬國,每年向北宋朝貢。西夏同時與遼宋兩大國保持宗藩關系且配合遼宋要求的程度相當,由此遼宋對西夏形成平衡共治。

1048年,元昊遭弒殺,宋仁宗冊封幼主諒祚,與西夏相安無事。遼興宗謀劃雪恥,再度伐夏,卻因西夏閉城堅守無功而返。此后西夏進降表、誓表,遼興宗方允許恢復朝貢(1053年),卻拒絕西夏請婚,至1055年駕崩也沒有冊封諒祚。諒祚親政(1061年)后,與北宋結束邊界糾紛,緩和關系。當時,遼道宗聯絡青唐吐蕃(唃廝啰)試圖夾擊西夏,諒祚“思結中朝(北宋)為援”,求娶公主不得,又頒行漢禮。但西夏效法中華制度被北宋視為僭越,雙方圍繞官稱與禮儀發生摩擦。1064年,夏軍又開始騷擾北宋沿邊州縣,北宋則斷絕歲賜、和市。直至1068年,遼道宗才冊封西夏新君秉常,修復關系。西夏在抵抗后恢復順服遼朝,遼朝雖以不冊封懲罰諒祚,卻并非放棄對西夏的領導權,以故遼宋對西夏的共治持續。

宋神宗即位后,立志“除巨患,紓國憤”,變法圖強,雖冊封秉常,卻重燃征服西夏的意圖。北宋在西夏東部的橫山地區招誘部落,占據重鎮綏州。羅兀城戰敗后,宋軍進兵河湟吐蕃,連奪數州,從南側壓迫西夏。1080年,西夏梁太后囚禁秉常,宋神宗動員50萬大軍興師問罪。由于缺乏統一指揮、后勤困難,宋軍先勝后敗,遂收斂攻勢,轉而鞏固沿邊堡寨。戰爭造成西夏民生凋敝,梁太后被迫允許秉常復位,上表求和。但北宋發揮防御優勢,多次挫敗西夏奪取失地的圖謀。面對北宋侵削,西夏向遼朝求援,但遼朝僅僅由雄州移牒勸和,宋神宗申明討伐緣由,遼朝“遂不復言”。

宋哲宗即位之初,曹太后主政,廢棄新法。北宋主動冊封西夏新君乾順,恢復歲賜,放棄部分夏土。宋夏談判期間,西夏又請求遼朝向北宋施壓,但遼道宗不滿梁氏專權(直至1088年才冊封乾順),又考慮西夏“非中國(北宋)敵,豈可因之棄吾舊盟”,遂以“南北通好久,難便允從”為由,再次敷衍。西夏被迫向北宋謝罪,未能索還蘭州。宋哲宗親政后終止劃界談判,轉而增筑堡寨,進逼西夏。經小梁太后多次請求,遼道宗才要求北宋歸還夏土。面對宋使追問,遼方接伴透露:“不得已。深恐貴朝疑,斷不敢以小國害大國和好。”北宋確認了遼朝對保護西夏、履行正面保證的消極態度,更加肆無忌憚,不斷蠶食西夏。

1099年,遼道宗遣使鴆殺小梁太后,扶植乾順親政。乾順向北宋請求恢復朝貢遭拒,只得拜托遼朝斡旋。這一次,向來對干涉宋夏關系意興闌珊的遼朝有所轉變,遣使到宋廷致書。在國書中,遼道宗既重申遼宋“三朝通五世之歡,二國敦一家之睦”“情重祖孫”的長久和平,又強調遼夏“累承尚主,迭受封王”“義隆甥舅”的聯姻與宗藩關系,將北宋無視遼朝勸解、執意用兵西夏視為背棄澶淵之盟(“儻蔽議以無從,慮造端而有自;則于信誓,諒系謀維?”),調解中語帶威脅。宋哲宗回信,表達珍視“和好于萬年”的宋遼關系,又強調宋夏宗藩關系(“雖于北嘗預婚姻之親,而在南全居臣子之分”),解釋伐夏是因為西夏“無復事上之禮”,還主張遼道宗應該“既永均于休戚,宜共嫉夫兇奸”,效法遼興宗“協力蕩平”。簡言之,遼宋均以維持大國和平為重,既主張自己對西夏的領導權,亦不否認對方的領導權。不過北宋不敢拒斥遼朝,同意給西夏“自新”機會。乾順立即處死主戰派,上謝罪表。宋廷得知西夏密謀“若事急,則納土北歸遼國”,終于接受西夏納款。宋夏雙方廢除1045年以后的一切協定,“以諸路人馬巡綽所至立界堠之處為界”。北宋宣稱,這是回到與元昊之間慶歷和議的立場———西夏稱臣,北宋冊封,恢復歲賜、和市。事實上,此次和議令西夏喪失全部失地,北宋開邊成果合法化。面對明顯損害西夏的結果,遼朝沒有干涉。乾順明白暫時議和無法消弭北宋的征服意圖,只得積極附遼,迎娶成安公主。在遼天祚帝的要求下,宋徽宗雖然同意歸還崇寧(1102年)以后所占夏土,卻已開始謀劃聯合女真伐遼。

以上史實展示,澶淵秩序中后期,遼朝明確接受與北宋共治西夏,北宋也堅持對西夏的領導權。元昊不愿順服任何大國,一度成為“單元否決”型三角中的“敵人”。然而面對遼朝的急迫威脅,元昊被迫先向北宋稱臣,繼而向遼朝求和,換取兩大國的負面保證,形成脆弱的平衡共治。至諒祚時期,遼朝的懲罰甚至令西夏一度考慮向北宋靠攏。但北宋對西夏固持敵意,且對西夏軍力投射比遼朝劣勢,不可能成為可靠盟友,以故西夏選擇維持在遼朝陣營內。三征西夏受挫后,遼朝停止使用武力,對西夏的功能恢復正面保證。面對北宋的連年征伐與蠶食,西夏多次向遼朝求援,遼朝卻常常敷衍,降低了保護西夏、懾止北宋的意愿;西夏得到的正面保證削弱,被迫同時順服北宋,以換取負面保證。在上述機制的作用下,西夏長期以藩屬國身份同時順服于兩大國,尋求一正一負安全保證,維持平衡共治。

遼朝獨占高麗期間,北宋與高麗內部都曾出現恢復交往的聲音。1044年,慶歷增幣談判的主要負責人富弼作《上河北守御十三策》,提出聯麗制遼。他分析,遼朝“盡服諸蕃”,只有高麗“不得已而臣之”;高麗曾四次向北宋求援,北宋應該積極招徠,促使其回歸北宋陣營,至少令遼朝“疑高麗為后患,卒未敢盡眾而南”。或許是擔心破壞宋遼和平大局,宋廷沒有采納該建議。1058年,以“慕華”著稱的高麗文宗計劃遣使北宋,遭到朝臣聯名勸諫:“國家結好北朝,邊無警急,民樂其生,以保邦上策也……(遼朝)問南朝通使之事,似有嫌猜,若泄此事,必生釁隙……況我國文物禮樂興行已久,商舶絡釋,珍寶日至,其于中國(北宋),實無所資。如非永絕契丹,不宜通使宋朝!”文宗只得作罷。這證明,高麗以生存安全為首要需求,擔憂接觸北宋會導致遼朝撤銷負面保證,又自詡文化經濟無需依靠北宋,遂繼續單向扈從遼朝。

直至1068年,變法圖強的宋神宗著手實施聯麗制遼,指示高麗商人試探復交。高麗禮賓省回牒稱,高麗歷代親善中華王朝,然而國力弱小,又毗鄰遼朝,受武力威脅而被迫成為藩屬,“久困羈縻,難圖攜貳”,意指無法脫離遼朝、重建宋麗宗藩關系。北宋君臣“謂可結之以謀契丹”,全不在意政治名分,經過穿梭協商,解除了高麗的疑慮。1071年,高麗使團抵達汴梁,得到與西夏同等規格的款待。自此,宋麗在沒有宗藩名分的情況下恢復官方往來,與遼麗宗藩關系并行。為了持續拉攏,北宋對高麗禮遇頗隆:修建使節館舍,派名醫為文宗診病,派使節為文宗、順宗守靈,還放棄貢賜往來“估價酬值”的慣例,將回賜固定為萬縑。高麗也表達尊重,派中階官員出使遼朝,而由尚書級高官出使北宋。

元佑更化期間,北宋朝中出現反對招徠高麗的聲音(以蘇軾為代表),宋麗接觸暫停。宋徽宗親政后復用新黨,進一步對高麗提出“行冊禮”(1103年),試圖恢復宗藩關系。面對北宋的要求,高麗肅宗“以實懇辭”。宋徽宗轉而尋求變通手段,于1110年向睿宗傳達御筆密諭:“皇帝明見萬里,諒王忠恪之誠,欲加恩教,聞王己受北朝冊命,南北兩朝通好百年,義同兄弟,故不復冊命,但令賜詔,已去權字,即是寵王以真王之禮”。自高麗轉奉遼朝為宗主后,宋廷賜高麗詔書皆稱“權高麗國王”,以示否認遼朝冊命的合法性。此次宋徽宗借宋遼兄弟之名,移除“權”字,恢復承認高麗政權。高麗睿宗感激北宋“正名”,同時再度申明恪守遼臣身份(“冊立之命,正朔之頒,已曾受于大遼,不欲別行于上國”)。高麗雖然配合北宋恢復交往,卻堅持拒絕重建宗藩關系,意味著北宋對高麗的控制力很低。

關于遼朝是否接受共治高麗,史料提供的證據不如對西夏那般明確。只有《宋史·高麗傳》記載,遼朝曾向北宋抱怨“高麗乃我奴耳,南朝何以厚待之”,亦向高麗質詢。高麗上表謝罪稱“中國(北宋),三甲子方得一朝;大邦(遼朝),一周天每修六貢”,以夸張言辭辨明親疏。“契丹悟,乃得免。”遼朝沒有重啟戰端,而維持了對高麗的負面保證。宋麗復交后,高麗不曾疏忽對遼藩屬義務,繼續奉正朔、受冊封,每次告哀、告嗣位、賀節慶也是先赴遼朝、后致北宋。遼朝之“悟”,大約便是認識到,高麗無意轉換陣營,更不敢暗中與北宋結盟反遼,因此未阻撓宋麗交往。遼朝默許共治的態度甚至令北宋臣僚懷疑高麗受遼朝指使,與北宋復交是為了替遼朝刺探情報。

高麗在名分與行為上都更加配合遼朝的要求,令北宋無法達到“制遼”目的。宋徽宗試圖通過高麗聯合女真,也遭到高麗君臣勸諫。北宋遂繞過高麗渡海聯金,終結了“大國無戰爭”。

宋麗復交的脈絡展示,高麗以生存安全為首要需求,早已不期待北宋發揮牽制遼朝的安全功能,故而堅持扈從遼朝。遼朝明白高麗不可能轉換陣營,對共治持默許態度,繼續履行負面保證。高麗的生存安全得到保障,一邊接受北宋拉攏,追求經濟與文化利益,一邊時時注意在遼宋之間辨明親疏,尤其拒絕北宋冊命,以避免遼朝撤銷負面保證。其實,北宋了解高麗的安全需求,卻因忌憚遼朝而只敢使用文化與經濟手段拉攏高麗。然而,在“彼(遼朝)足以致其(高麗)死命,而我不能”,即遼朝對高麗軍力投射遠比北宋占優勢的情況下,高麗不會改變扈從遼朝的立場。遼麗宗藩關系與宋麗無名分官方互動并行,高麗對遼朝的服從和配合程度遠高于對北宋,由此這一階段遼宋對高麗形成傾斜共治。

總而言之,澶淵秩序中后期,遼宋之間維持“大國無戰爭”,為共治提供了基本條件。在西側,由于遼朝明確接受共治,遼宋對西夏實現長期的大國共治,又因為它們對西夏的功能都屬于安全領域,共治表現出平衡特征。在東側,得益于遼朝的默許,遼宋對高麗亦實現大國共治,又因為它們對高麗的功能存在分異———遼朝提供安全領域的負面保證,北宋則只能提供經濟、文化利好,共治屬于傾斜類型。整體情況和脈絡都與假設1、2、3的預期一致。

五、 結論

(一) 研究發現

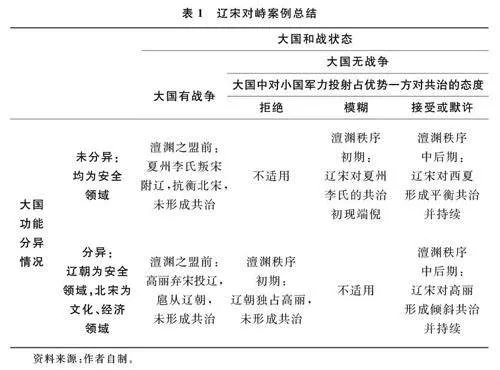

本文從大國共治現有研究的不足出發,目的不是反駁(refuting)原理論,而在于改進(refining),以覆蓋更多經驗事實,增強理論解釋力。經由遼宋對峙案例的檢驗,得到以下結果(見表1)。第一,比較澶淵之盟前與后的情況,原理論與本文共享的假設1得到支持,“大國無戰爭”的確是大國共治出現的必要條件。需要澄清的是,在“大國有戰爭”狀態下,大國戰勝對手也未必能對小國“贏者全得”,小國是在遭受來自大國的安全威脅后才作出選擇。即使威脅來源不同,小國都傾向于追隨大國戰爭的勝利方。第二,澶淵之盟后的歷史證偽原理論的預測,而證實了本文的假設2。在“大國無戰爭”狀態下,大國共治能否形成的另一決定因素不在于“大國功能分異”情況,而在于“大國中對小國軍力投射占優勢一方對共治的態度”。遼宋對高麗的功能分化為安全和經濟文化領域,原理論預期能形成共治。然而在澶淵秩序初期,由于遼朝明確拒絕與北宋共治高麗,高麗單向扈從遼朝,未形成共治。導致這種情況的緣由,正是遼朝對高麗使用武力且高麗以生存安全為首要需求。時至澶淵秩序中后期,得益于遼朝默許,高麗才敢于接受北宋提供的經濟與文化利好,恢復宋麗官方往來,形成并維持共治。遼宋對夏州李氏—西夏的功能都在于安全領域,原理論預期不能形成穩定共治。實際上遼宋對西夏的共治于澶淵秩序初期肇端,更在中后期維持了60多年,大小國之間沖突頻繁,大國共治卻相當穩固,這是因為遼朝對共治的態度從模糊逐漸變為明確接受。第三,比較澶淵秩序中后期西夏與高麗的情況,假設3亦得到接受。“大國功能分異”真正的作用是,在已經形成共治的情況下,通過影響小國對不同大國的順服與依賴程度,決定共治的次類型。遼宋與西夏的關系表明,如果大國功能均屬于安全領域,會促成平衡共治;遼、宋與高麗的關系則證明,倘若“大國功能分異”為安全和其他領域,會形成傾斜共治。

總而言之, “大國無戰爭”是大國共治出現的第一必要條件;滿足該條件后,當兩大國中對小國軍力投射占優勢的一方接受共治,會形成大國共治;“大國功能分異”則發揮調節作用,決定共治呈現為何種類型。

(二) 理論的跨時空適用與政策意涵

既有研究曾涉及晉楚爭霸、中日權力轉移的大國共治情況。如果本文從遼宋案例得出的研究發現符合這些案例,將會增強理論的外部效度。關于晉楚案例,第一次(華元)弭兵后實現“大國無戰爭”,為共治提供必要條件,但晉楚對鄭、宋、衛等國的軍事投射能力不存在明顯差異,這鼓勵小國頻繁轉換陣營而改變安全保障提供者。又因晉楚都不接受共治,遂很快因爭奪小國而重啟大國戰爭。直至第二次(向戌)弭兵明確達成“晉、楚之從交相見”的約定,兩大國都接受共治,才形成大國共治。盡管晉楚對小國的功能不分異,但小國轉換陣營不再得到支持和保護,不得不承受雙重剝削,配合兩大國的要求,使共治得以維持。對于中日案例,與現有研究的解釋不同,本文認為日本的意愿比中國更重要,且日本對琉球的控制程度高于中國。近代以前,日本綜合實力遜于中國,但因地理鄰近,對琉球的軍事投射能力比中國強;壬辰戰爭(1598年)至甲午戰爭(1894年)之間,中日處于無戰爭狀態,為共治提供基本條件。壬辰戰爭后不久,薩摩藩使用武力脅迫,在琉球駐軍,設立在番奉行所等機構,簽訂《掟十五條》。但幕府不愿薩摩藩勢力膨脹,故接受共治,允許琉球維持對華朝貢。琉球長期同時接受中國與日本(薩摩藩)領導,縱然經濟與文化都更依賴中國,卻懾于兵威而更服從日本,此即中日功能分異而導致的傾斜共治。近代中日之間權力轉移加劇,日本的綜合國力和對琉球軍事投射能力都超越中國,且拒絕與中國共治琉球,中國只得坐視琉球被日本兼并,終結共治。與“二元等級”的解釋相比,本文的解釋更統一且簡約,即不期待競爭大國妥協,而更強調軍力投射占優一方態度對于形成共治局面的重要作用。

本文以“大國有戰爭”時代的“大國無戰爭”狀態作為案例,但理論發現可以更廣泛地延伸至1945年之后的“大國無戰爭”時代。遼宋和平的基石是總體呈均勢而遼朝略強的權力格局,而核威懾比權力平衡更能確保大國之間不發生戰爭。但核時代的大國依然可以對小國施加暴力,而且對核戰爭的恐懼可能限制其他大國支援小國,從而助長威脅者的野心。“大國無戰爭”與“大小國有戰爭”這兩項跨越時空的共同條件為把基于澶淵秩序的發現應用于當代提供了可能。

二戰后,美國建立同盟體系,從歐亞大陸兩側遏制共產主義勢力擴張。冷戰時期美蘇對歐洲的軍力投射勢均力敵,且都拒絕共治,從而形成壁壘森嚴的分治。蘇聯解體后,俄羅斯的軍力投射能力嚴重削弱,東歐國家紛紛投向北大西洋公約組織尋求安全保護。2022年俄烏沖突爆發以來,除了完全處于俄羅斯軍力覆蓋范圍的白俄羅斯以外,大部分中東歐、北歐國家倒向北約而支持烏克蘭、制裁俄羅斯,幾乎形成美國“壟斷”性領導,這符合本文的理論。未來除非美國接受共治,或俄羅斯取得重大勝利,否則歐洲不會因能源需求而緩和對俄關系。冷戰后,美國維持其亞太同盟,隨著中國崛起而增強軍力部署。近年來,中國在亞太地區的軍力投射(尤其區域拒止能力)不斷增強,但美國仍保有顯著優勢。用本文的理論解讀,亞太“二元結構”首先基于核威懾造就的“大國無戰爭”;其次依賴美國對華“接觸”戰略,即一定程度地接受共治;最后因中國側重經濟領域成長而導致的“大國功能分異”,為共治賦予傾斜特色。現有觀點多建議中國繼續發揮經濟領域的比較優勢進行“差異化競爭”。然而,根據本文的發現,倘若美國不再接受共治,甚至通過安全手段(如降低或撤銷安全保障)壓縮對沖空間,亞太中小國家可能舍棄中國提供的經濟利益,向美國“看齊”、靠攏。2022年以來,日本、韓國對華態度明顯惡化,尋求促進與美國安全合作,還在經濟領域響應“去風險化”(de-risking),抵制所謂“中國脅迫”,以降低對華依賴的脆弱性。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院2023年的民意調查顯示,多數東盟國家民眾希望同時與中美交往,但倘若必須選邊,61.1%的受調查者選擇美國(比2022年增加4.1%)。最近,菲律賓就仁愛礁問題挑起事端,令南海領土爭端再次升溫。面對亞太國家“選邊”美國的傾向,中國如欲維護共治,需要促使美國改弦更張,但由于權力轉移的結構壓力,這極難實現。相反,倘若中國對亞太的(常規)軍力投射趕超美國,并向小國施壓———因為小國不會隨著大國競爭而“自動”轉換陣營,即使多數中小國家仍將中國視為威脅來源,也可能重新接受中國領導。

(三) 后續研究方向

在本文的基礎上,還有更多問題值得探討。首先,欲進一步完善理論,需要更多實證材料。遼宋案例中不存在小國的安全威脅來自軍力投射優勢方且兩大國功能不分異的情況,應進一步尋找相應案例。其次,本文發現大國態度的重要作用,隨之而來的關鍵問題便是大國接受或拒絕共治的原因,在此作簡單探討。第一,大國對共治的態度與大國競爭態勢相關。既有文獻從權力差距、沖突成本、合作收益、內政牽制、意圖不確定、大國認知與預期的相互作用等多種視角切入,提供了豐富見解,上述因素都可以歸結為大國根據多種條件對威脅來源與程度的判斷。從本文案例看,北宋兩次北伐,喪失精銳力量,被迫轉向專守防御,無力再挑戰遼朝;澶淵之盟固化了總體均勢而遼朝略強的權力格局,令遼朝持續享受霸權利好;北宋歲幣為遼朝提供豐厚而穩定的經濟收益;北宋在外交危機中多次讓步,使遼朝將其意圖識別為善意;遼朝后期內政不修,更需應對女真的反叛。上述因素都可能促使遼朝接受共治。第二,大國對共治的態度還可能緣于大小國關系,如小國與對手結盟是否針對自己以及被小國牽連的“同盟困境”。北宋與高麗復交有牽制遼朝的初衷,但高麗保持對遼傾斜,得以解除遼朝懷疑,這或許是導致遼朝默許共治的重要因素;而西夏常年與北宋沖突,遼朝若履行正面保證很可能重啟大國戰爭,喪失和平收益,這可能是促使遼朝敷衍西夏求援的原因之一。第三,同一時期大國對共治不同小國持有不同態度,因而大國態度還可能受小國特質左右,如小國與大國的既往關系,以及小國權力、地緣位置、經濟水平、文化異同等。遼朝對共治西夏慷慨大度,對共治高麗警惕防范,便可能受這些因素的影響。總之,大國對共治的態度是經驗問題還是存在通則規律,還需要更多探索。最后,與當前中美關系零和化、共治退化的趨勢相比,遼宋澶淵秩序內雖不乏大小國沖突,卻能夠維持百年大國和平,其背后緣由值得深入研究,也為開辟中美和平之路提供借鑒。