2024—2025年中國—東盟關系將在總體提升中面臨新挑戰

(清華大學國際關系研究院中外關系定量預測組 傅聰聰 呂蕙伊)

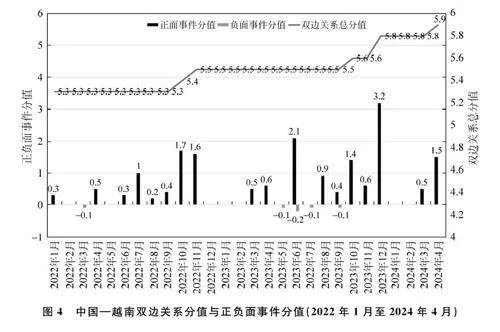

清華大學國際關系研究院中外關系定量預測組數據顯示,2022年1月至2024年4月,中國與印度尼西亞、越南的關系水平呈現穩步上升趨勢,中印尼雙邊關系分值從5.1上升至5.7,中越雙邊關系分值從5.3上升至5.9。這一變化趨勢與此前預測基本吻合,即在大國戰略競爭態勢下,印度尼西亞在中美之間采取了“對沖戰略”,越南則延續了“中美平衡”策略,其中高層互訪、經貿合作推動了中越、中印尼關系分值提升。此外,越南先后與韓、美、日、澳建立全面戰略伙伴關系驗證了此前“中越關系可能面臨更多外部壓力”的預測。未來一年內(即2024年秋季至2025年秋季),預測組認為中國與東盟國家關系整體將持續提升,達到良好等級友好水平,后疫情時代雙邊關系將實現快速恢復,但不排除部分國家對華關系水平將出現持續下滑可能。

一、 2023—2024年中國與東盟關系持續向好

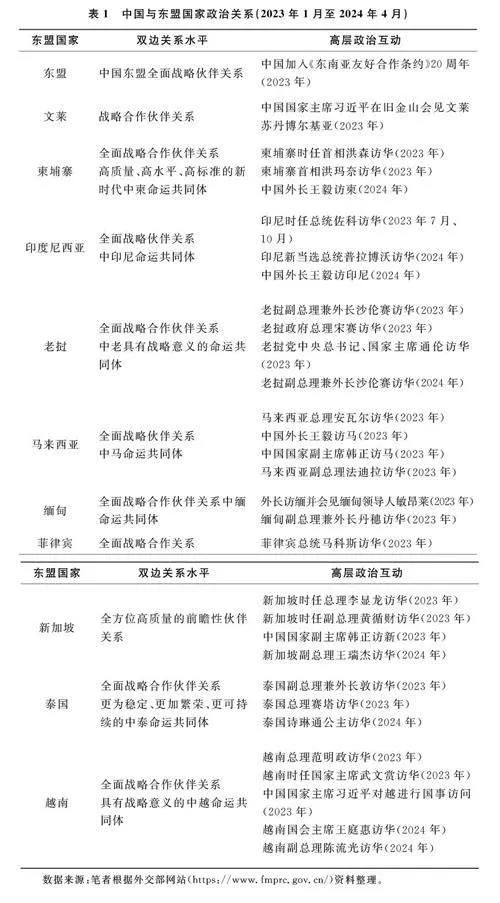

“一帶一路”倡議與建設“中國—東盟命運共同體”提出十周年之際,中國與東盟關系(2023年5月至2024年5月)呈現四個顯著特征。首先,雙邊關系持續向好,政治關系快速提升,命運共同體建設不斷推進。2024年初,印尼、老撾、越南、泰國、新加坡等多位東南亞國家領導人和外長相繼訪華,顯示有關國家高度重視發展對華關系。同時,中國在2023年與除緬甸外的東盟九個國家領導人實現密切政治互動,中新關系提升為全方位高質量的前瞻性伙伴關系,中越同意構建具有戰略意義的命運共同體。表1為2023年1月至2024年4月期間中國與東盟國家的高層政治互動匯總。

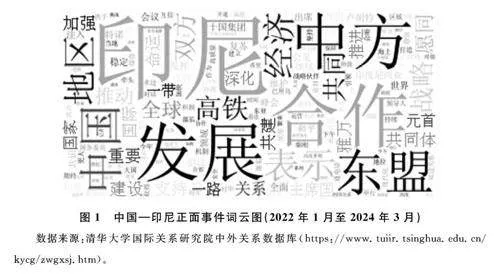

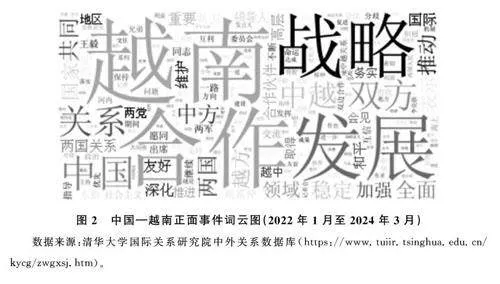

第二,經貿關系仍然維持高位增長,人文交流逐步恢復,合作與發展是雙邊關系的主旋律。2020年至今,東盟已經連續4年成為中國最大貿易伙伴,越南、馬來西亞、印尼依次為中國在東盟的前三大貿易伙伴。同時,中國是老撾、柬埔寨的最大投資國,是印尼與越南的第二和第四大外資來源地。2023年,中國與東盟各國人員交往頻次明顯增長,泰馬新三國先后對中國游客開放免簽,印尼、老撾、柬埔寨等國允許落地簽證。中國與東盟還就“2024中國—東盟人文交流年”達成共識。中外關系定量預測組數據顯示“合作”與“發展”成為中國與東盟國家關系中最高頻的詞匯(如圖1、圖2所示)。

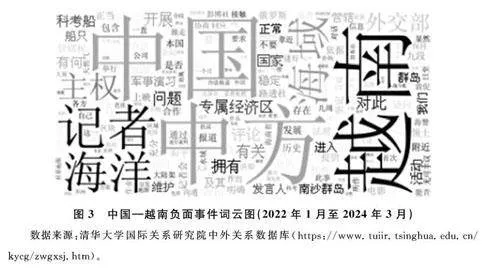

第三,海上爭端等區域問題導致雙邊關系局部震蕩。從中外關系數據可以發現,海洋權益爭端是影響中國與東盟部分國家關系的主要因素。中越關系的負面分值主要集中于海洋權益問題(如圖3所示)。同時,中菲圍繞仁愛礁、黃巖島的矛盾不斷升級,菲政府加強對美海上安全合作,開展聯合軍演、巡邏;菲總統馬科斯還稱雙邊關系“走錯方向”,中菲關系水平也急劇下降。此外,緬北地區沖突威脅我國邊境安全與社會穩定、緬甸境內園區對中國民眾的詐騙活動等也給中緬關系帶來負面影響。

第四,中國地區影響力持續提升,超越美國成為東南亞國家“首選”。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院發布的《東南亞態勢報告:2024》顯示,中國是東盟最具戰略意義的合作伙伴,經濟影響力遙遙領先于東盟、美、日和歐盟。由于在加沙人道主義危機期間提供軍事援助并導致平民傷亡,美國在東亞的政治影響力急劇下跌,中美在東南亞地區的綜合影響力也呈現顯著變化。2024年有50.5%的受訪者在中美間選擇中國,這是2020年以來中國首次超越美國成為首要選擇。

二、 中國—東盟關系總體持續提升

預測組認為,2024年秋季至2025年秋季期間,中國與東盟國家總體關系仍將持續提升,與大多數國家將保持高水平的互動,然而與部分國家依然會出現關系緊張。從分值變化結果看,中越、中印尼關系相比2023年將繼續平穩上升,中越關系有望重新返回“友好”水平,而中印尼關系則將首次攀升至“高等”水平。

推動未來一年內中國與東盟國家關系穩步提升的關鍵原因主要包括雙邊政治互信、密切的經濟關系以及東盟國家政權穩定與合法性需要。首先,中國與東南亞各國領導層有意愿維護并進一步發展雙邊關系,雙方具有良好的社會基礎,彼此間認知積極,能夠有效推動雙邊關系提升。在“新冷戰”、地緣政治對抗、“選邊站隊”背景下,中國與東盟國家領導人密集互訪凸顯了彼此間的政治互信和發展雙邊關系的意愿。東盟各國精英對華認知積極,普遍認為中國是最具戰略意義的合作伙伴,大多數國家將中國列為首選對話伙伴。《東南亞態勢報告:2024》顯示前幾年地區輿論的天平一直向華盛頓傾斜,在2023年的調查中達到61.1%。2024年相關趨勢發生逆轉,50.5%的受訪者認為東盟應該與中國而非美國結盟(2023年為38.9%),包括泰國在內的7個東盟成員國更傾向于中國。除菲律賓外,大多數東南亞國家精英對未來與中國的關系持積極態度,預測雙邊關系改善的受訪者比例從38.7%(2023年)快速增長至51.4%(2024年)。其中,印度尼西亞、老撾和馬來西亞的改變最為明顯,印尼當選總統、老撾副總理訪華也反映了這一趨勢。同時,2024年老撾擔任東盟輪值主席國、馬來西亞擔任中國—東盟對話伙伴協調員國也都將有力推動中國與東盟及其成員國關系提升。

第二,中國在東南亞經濟影響力穩步推進。“經濟安全”是東盟綜合安全不可或缺的組成部分,而東南亞地區經濟增長與中國密不可分。59.5%的東南亞國家受訪者認為中國是最具影響力的經濟大國。海關總署數據顯示,東盟繼續保持中國第一大貿易伙伴地位。中國與東盟貿易總值1.60萬億元,增長6.4%,占中國外貿比重的15%。其中,對東盟出口9633.7億元,增長7.7%;自東盟進口6325.0億元,增長4.5%。盡管中國對東盟的直接對外投資低于美國、日本和歐盟,但是在貿易方面中國連續14年成為東盟最大的伙伴。同時,中國積極參與東南亞一體化進程,包括在中國—東盟自貿區升級、《區域與全面經濟伙伴關系協定》、《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》中塑造區域貿易發展的關鍵作用,構建更加緊密的產業鏈、供應鏈并為東南亞經濟增長創造有利條件。

第三,東盟各國經濟轉型需求驅動對華關系穩定性。制衡中國不是東盟國家的優先事項,這一地區多數國家的執政黨派和政府為滿足國內社會發展需求,維護經濟安全,鞏固其政權穩定性與合法性,選擇在利益優先級和風險感知之間尋找政治上可接受的平衡,在大國之間維持“等距”或“積極中立”的策略。鑒于此,東盟國家發展對華友好關系,一方面有助于鞏固和提升國內的政治合法性,另一方面也有利于實現國內的經濟轉型與快速增長,包括數字經濟、技術升級、能源轉型和再工業化等總體規劃的實現。

越南是中國周邊外交優先方向,將發展對華關系作為頭等優先和戰略選擇,雙方正構建中越命運共同體,但越南對中國日益增長的地區經濟影響力也表示擔憂。圖4匯總了2022年1月至2024年4月期間中越雙邊關系分值與正負面事件分值。2024年調查顯示,僅有12.3%和4.3%的越南受訪者歡迎中國的經濟和政治影響力,在東盟國家中是最低的。越南最為擔心中國在南海和瀾滄江—湄公河采取強硬措施。盡管如此,未來一年在高層戰略引領下,兩國黨際交流、安全互信將持續深化,務實合作提質升級并在防務、鐵路基建等領域拓展,海上分歧不會擴散到能影響整體中越關系的程度。

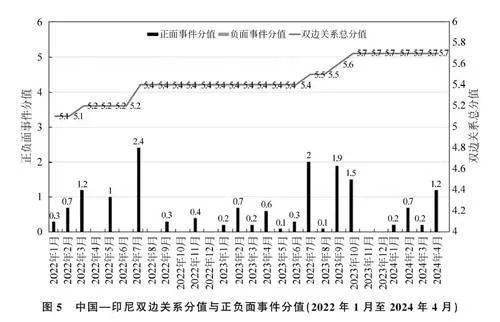

中印尼關系在兩國元首引領下實現穩步提升,2023年印尼時任總統佐科兩度訪華奠定了雙邊關系的良好基調。印尼新當選總統普拉博沃支持發展更加緊密的中印尼關系,有意愿延續佐科的對華友好政策,并初步塑造以經濟合作為重點,以國防工業合作為亮點的外交框架。圖5匯總了2022年1月至2024年4月期間中印尼雙邊關系分值與正負面事件分值。印尼國內經濟社會發展訴求、國內精英對華認知的變化將在未來一年推動雙邊關系繼續提升。

新加坡長期尋求與中美合作實現其亞洲經濟中心的地位。盡管對美國有限結盟并對大國間沖突表示擔憂,新加坡不認為中國對其構成安全威脅,與中國的經貿關系緊密并相信擴大對華安全合作是緩解緊張局勢和維持互信的重要組成。新加坡前總理李顯龍強調,“新加坡不會也永遠不會站在美國一邊對抗中國。毫無疑問,新加坡已經感受到了中國崛起的影響,但他們要做的就是推動美國與中國和睦相處。新加坡對此非常現實。這不存在任何意識形態問題。”未來一年,新加坡在國內政治和經濟發展需求驅動下,將延續在中美間“不選邊”策略并穩步提升對華關系。

三、 中國—東盟關系面臨新挑戰

一是“去對沖”戰略轉向的挑戰。隨著中美戰略競爭力度的加強,美國收緊同盟約束、加強經濟拉攏,其亞太盟國日趨融入美國的安全與經濟大戰略,又將各自與中國之間的經濟議題安全化,惡化對華安全關系,實施由“對沖”至“去對沖”的戰略轉向。菲律賓堅持維護主權、發展經濟的對外政策原則,長期在對華接觸與對美領導的聯盟依賴間“搖擺”,小馬科斯執政后強化“風險意識”,淡化經濟合作并將中菲關系泛安全化,全面采取“去對沖”戰略:一是通過“肩并肩”聯合軍演、“堤豐”中程導彈前沿部署,積極對美開展軍事合作;二是讓渡主權,對美開放4個軍事基地;三是通過“美日菲”小多邊海上安全合作,形成對華制衡。未來一年,隨著美國對東南亞海上安全的介入,菲律賓延續“去對沖”和中菲海上摩擦不斷將導致中菲關系持續下跌。鑒于多數東盟國家注重政權安全與合法性,支持自由貿易,重視對華務實經濟合作,中菲關系緊張擴散至其他東盟國家的風險較小。

二是“印太戰略”沖擊東南亞對華信任度。東盟國家對華對美認知的變化將影響其戰略選擇。巴以沖突是當前東南亞精英最關心的地緣政治問題,拜登政府的立場導致東南亞對美國維護國際秩序的信心減弱,而馬泰文老印尼等國受益于“一帶一路”,對華好感度快速上升。盡管如此,“印太地區”的大國戰略博弈帶來的現狀變化風險是東盟國家最擔憂的問題。調查顯示,對中國經濟與政治影響力表示擔憂的受訪者(67.4%和73.5%)比例高于表示歡迎的受訪者(32.6%和26.5%)。持消極態度的受訪者對領土主權、貿易不平衡等問題表達了關切。菲越緬受訪者認為中國的經濟、軍事實力有可能對其國家利益和主權構成威脅。東南亞對華信任度的下降在未來一年有可能對雙邊關系提升帶來負面影響。

四、 結語

2021年拜登出任美國總統后,美國政府高度重視東南亞,逐步加大對該地區的戰略投入,聚焦外交、經濟、軍事三個維度,拓寬與東南亞合作的深度和廣度。相比2020年的不確定性,②2024年美國再度迎來總統選舉,東南亞也對美大選結果不確定性感到“焦慮”。如果拜登再次當選,因無須擔心美重大戰略調整,東盟對中美的外交將保持延續性;如特朗普當選,由于美國的東南亞地區戰略變化風險增高,東盟可能對美保持觀望,而繼續密切對華關系。預測組認為,2024—2025年中國與東盟多數國家的關系水平總體上將持續上升。然而,受大國戰略競爭烈度、東南亞國家對外經濟依賴度、安全威脅敏感度、海上分歧與摩擦、國內政治尤其是政權合法性,以及全球地區戰爭與沖突等因素的影響,東盟國家對華政策差異化更加明顯,部分國家對華關系的政策穩定性受到新挑戰。