問題難度機理探析

[摘要]厘清問題的難度機理是基于問題實現考試等值需要解決的基礎問題。通過分析已有研究成果,提出問題由場景、徑態和本態3個要素構成,同場景異本態問題(S-類問題)和異場景同本態問題(E-類問題)是問題的基本類型,任何問題都有互為對偶問題的兩種問題構造,通過界定S-類問題難度(S-難度)和E-類問題難度(E-難度)并建立其計量模型揭示了問題難度的機理。同時討論了影響問題難度的因素及其形成機理。

[關鍵詞]問題難度;難度機理;S-難度;E-難度

[中圖分類號]G424.74[文獻標識碼]A

[文章編號]1673—1654(2023)06—055—013

基金項目全國教育科學規劃“十三五”規劃國家一般課題“新高考考試等值綜合體系研究”(BFA190060)。

自20世紀20年代提出第一個心理計量學的量表化測驗等值模型,并主張測量單位等值以來,測驗等值應用的范圍日益擴大,與評價的結合也日益密切,這使得考試等值成為具有高利害性的重大教育測量理論和技術問題。2014年,高考綜合改革提出高考考試科目由語文、數學、外語3個科目和高中學業水平考試3個科目組成,不分文理科,外語科目提供兩次考試機會[1]。同時,高考科目改革實踐迫切需要事前判定學生達到合格和優秀學業水平的題目難度,以及考試的適宜性。這些問題使得高考科目考試等值的高利害性和重要性愈發凸顯。實踐中,厘清問題難度機理是解決考試等值問題的前提。

一、已有相關研究評述

與解決問題難度機理問題相關的已有研究,主要集中在問題構成要素研究、影響問題解決因素及客觀難度預測建模3個方面。

(一)問題構成要素研究

形成的主要觀點有:

二要素論。如認為問題由問式和題設組成[2];問題的邏輯結構由題項和問項組成[3]。

三要素論。如認為問題包括給定、目標、障礙3個基本成分[4];問題由目標狀態、起始狀態和中間狀態構成[5-6];科學問題包含指向、目標和應答域3個部分[7];問題由已知事實、問題提法和解題思想3個要素組成[8]。

四要素論。如認為目標、已知條件、轉換狀態的手段、障礙是問題的構成要素;背景知識、給定、目標、障礙是問題的構成要素[9]。

此外,也有觀點認為,科學問題具有內在結構和外在結構。其中,內在結構由未知疑項和已知定項組成;外在結構由已知背景知識域和未知潛在問題集組成[10]。

得出以上觀點的研究中也有探討問題要素關系方面的結論。如認為目標不僅決定給定,而且還和給定一起決定差距或障礙,從而決定達到目標的手段和方法[9]。

上述研究成果對于把握問題結構具有重要的參考價值,但在問題是如何通過其構成要素交互作用確定自己難度的方面缺乏系統的研究,尤其是在問題難度計量方面沒有得出有效、可操作的模型。

(二)影響問題解決因素研究

主要成果有:

問題結構研究方面,認為試題自身構成的知識點數、運算步驟數、推理轉折數、陷阱數、新鮮度、簡繁度、提示度、猜答度、阻礙度、位置度、超綱度[11],以及所屬認知水平層次、考核知識面、知識深度、解題推理步數、技能技巧[12]等是影響其絕對難度的因素;問題中的子目標和次佳路徑存在交互作用,影響被試解決問題[13]。

問題解決者研究方面,認為工作記憶中語句的數量、產生式的數量、求解循環的次數、匹配的條件總數等影響問題的難度[14];問題解決所需的知識經驗和認知方式、思維水平和認知策略、動機強度和個性特點等影響問題的難度[15];問題解決者的問題表征影響問題解決效果[16];4~8歲兒童中,偏整體型認知風格的兒童多使用主體參照策略[17];高理性低經驗、高理性高經驗和低理性低經驗者更傾向于使用分析策略,低理性高經驗者更傾向使用直覺策略[18];不同類型認知風格在幾何問題解決中存在顯著性差異,在與所學內容相似性高的新問題解決中,場依存性者的成績高于場獨立性者的成績具有顯著性[19];問題解決者的認知、元認知、非認知變量和辯護能力(指從不同方案中做出取舍)影響解決結構不良問題[20]。

問題解決者與問題結合研究方面,認為問題解決者的知識儲備、反應定勢、功能固著、情緒和動機狀態、醞釀效應、問題表征、專家與新手、問題的呈現方式、刺激模式、原型啟發等影響問題解決[21-22];試題要素數量、要素辨識難度、原理數量、原理辨識難度及認知負荷影響數學試題事前難度[23];運算水平、推理水平、知識水平、認知水平、背景水平及思維方式影響數學試題事前綜合難度[24];理科試題難度是主客體相互作用的結果,被試的實際水平和試題的復雜程度決定其難度,主觀方面包括被試的智力水平、知識掌握程度、氣質、個性、動機、思維習慣等,客觀方面包括問題的表征線索、呈現方式等,主客體間的相互作用形成試題的難度表達,內容難度、刺激材料難度及任務難度是影響難度的因素[25]。

問題解決者、問題及環境三者結合研究方面,認為當今各種認知工具、各種媒體、群體合作等已經變成了人類解決問題的表征腳手架,環境已成為個體解決問題的外部表征工具[26];影響問題解決的主要因素有問題的特點、問題解決者的知識經驗、思維定式、功能固著、醞釀效應、心理狀況、所處的環境等[27];復雜問題解決是問題解決者與動態的任務環境之間成功交互的過程,在這個過程中,問題解決知識、認知能力、元認知能力、動機和情緒的覺察和調節能力等起重要作用[28];解決結構不良問題需要個體經驗和外部環境因素多方位、多角度的相互作用,情感、價值和信念、動機和態度、情境、協作、自我監控、認知的內在建構、領域知識、元認知等影響解決結構不良問題[29]。

上述研究成果有助于從問題自身的角度研究問題難度的構成,對于確保考試適宜性具有重要的意義。同時,它也是問題難度建模的基礎性工作。但其中的諸多成果停留在局部層面,從整體上科學揭示問題難度形成的機理是有待深入研究的問題。

(三)問題客觀難度預測建模研究

主要集中在試題難度估計方面,其成果主要有:

基于數量化理論I,以試題是否常見、題目類型、運算步驟、覆蓋面、技巧性及認知層次作為變量,建立測定數學試題難度的模型[30];以要素數量、要素辨識難度、原理數量、原理辨識難度和認知負荷作為變量,構造試題難度指數模型,測量數學試題事前難度[31];提出基于卷積神經網絡的數學試題難度預測模型和基于循環神經網絡的數學試題難度預測模型,以及二者的混合模型,通過輸入試題特征到訓練好的模型中進行難度預測[32]。

以文本的漢字計數、詞計數、平均句字長、平均句詞長、全體詞集使用度、全體句子使用頻度、文體取材等作為變量,構建中文閱讀難度的多元線性回歸模型[33];利用單詞、句子、文章3個維度設置8個評估指標,建立估計英文文本難度的多元線性回歸模型[34]。

以閱讀量、情境、能力層級、推理數、問題類型、數學技能、隱蔽性、知識點數和階梯性等作為變量,建立線性回歸模型估計高考理科試題的“靜態難度”[35]。

以試題的考核內容、認知層次、題型、表述、解答要求等的難度在區間[0,1]上取值的加權求和預估題目難度[36-37];用試題的文本表征、知識深度、考查的認知目標及題型作為變量,建立預測試題難度的模型[38];以信息呈現方式、信息利用方式、情境陌生程度、知識綜合程度、思維層次、答案表達形式、答案開放程度等作為變量,建立多元線性回歸模型估計普通高中學業水平考試的試題難度[39];將試題的問題結構由簡單到復雜劃分為前結構、單一結構、多重結構、關聯結構、拓展抽象結構5個標準結構,以及介于兩個相鄰標準結構之間的4個過渡結構來測量試題的絕對難度[40];以問題包括的已知信息和問題解決者頭腦中的相關知識、需要有意識注意知識片段的程度、知識狀態之間相互關聯的程度作為指標,標定試題的絕對難度[41]。

此外,也有比較不同難度預測模型預測性能的研究。如比較命題者主觀評估、多元線性回歸分析和BP神經網絡建模3種預測高考試題難度方法的性能[42]。

上述研究成果對于把握試題難度機理、設計實際考試的難度、增加考試適宜性具有積極的參考價值。但是,這些成果基本集中在基于被試反應難度方面,對于問題難度作為問題自身的規定性,其內在機理還有待進一步研究。

基于已有的研究成果,本文主要研究問題與問題形式的構成要素、問題的模型與基本類型、問題難度的計量,以及影響問題難度的因素,探索問題難度的形成機理。

二、問題與問題形式的構成要素

問題的構成要素指向問題內在構成,問題形式的構成要素指向問題解決實踐,二者存在本質區別。

(一)問題的構成要素

問題的構成要素指構成問題本質的實體存在。綜合已有的研究成果,本研究認為問題的構成要素由場景、徑態和本態組成。

場景指現實世界形式的存在狀態,記為S。它表現為現實世界運動過程中所顯現的各種景象,既可以是人類社會中包括人在內的各種情景,也可以是人工世界的人造景象,也可以是自然世界的原生態。

本態指現實世界本質的存在狀態,記為E。它表現為現實世界各個存在物的內在規定性,以及不同存在物之間存在的普遍聯系,并以能被人類感知的確定形式存在。

徑態指現實世界中既可以作為結果又可以作為起點的存在狀態,記為R。它表現為現實世界各種存在發展和變化過程中具有標志意義的中間狀態,以及認識事物客觀規律或完成任務所必須經歷的中間狀態,屬于事物發展變化和認知過程中的量變中的質變,也以能被人類感知的確定形式存在。徑態以徑態數作為數量指標,其計量方法是:

徑態數=徑態構成中存在的量變中的質變意義的狀態數+1(1)

需要指出的是,從事物聯系和發展的角度看,問題的場景、徑態和本態可以相互轉化,并以這種轉化實現自己作為具體存在與抽象存在的統一。

(二)問題形式的構成要素

問題形式指問題表現為人們能感知到的問題的外在形式,由提出問題的方式、呈現問題的形式、承載問題形式的載體等組成。它受制于有關問題形式的規制,并隨著社會和科學技術的發展而變化,表現為問題的范式表達形式和問題的個體表達形式兩種。

1.問題的范式表達形式

問題的范式表達形式指共同認可的問題呈現形式,它由問式和題設組成。問題構成中的場景、徑態和本態均既可以作為問式,也可以作為題設。按照場景和本態分別從狀態全部給定、狀態部分給定及狀態無給定三者中選一,徑態從狀態部分未知、全部未知二者中選一形成的組合表征問題形式,并排除場景形式和本態形式的結合對徑態狀態的影響,能得出問題范式表達形式有13種基本形式。

試題是一種特殊的問題規范表達形式。考試的本質決定了嚴格意義上的試題均是已解決的問題。問題通過題型成為試題,試題通過被試成為問題①。

2.問題的個體表達形式

問題的個體表達形式指問題解決者基于對問題的感知所形成的問題表征,主要由問題原型、認知結構、認知策略和個體情感等組成。實踐中,人以問題解決為學習手段,可以促成場景、徑態及本態三態之間的相互轉化,甚至將其合并為一個要素,改進和完善自己原有的認知結構,提升自己的表征問題能力,這可能導致不同的問題解決者對同一問題可能感知到不同的場景、徑態及本態。

問題解決專家形成的問題表征,是與問題實際所涉及的學科基本原理相符合的問題的特定學科表征,是本質特征表征問題[43]。特定領域的問題解決新手是再現式、表面特征的表征問題。前者對問題的表征更具有概括性和抽象性,是原理水平上對問題的重新表征[44-45]。

三、問題模型與問題基本類型

問題模型是探索問題難度機理的基礎性工具,問題基本類型則為精準把握問題難度提供了基本的途徑。

(一)問題模型

在本文,問題模型指用與問題結構等價的可視化方法展示問題抽象結構的圖形。認知心理學關于問題空間的研究有助于建立本文所主張的問題模型。

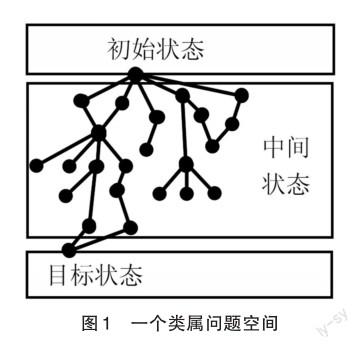

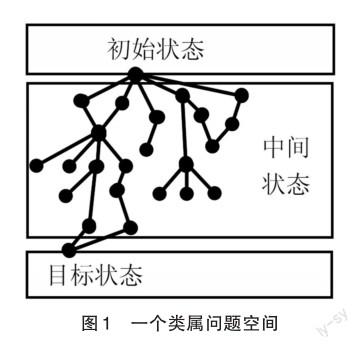

認知心理學的問題空間假說認為,問題中事態進行的每一種可能狀態均對應于心理曲線圖上的一個節點,所有節點的分布占據一些心理區域,這個區域連同曲線即問題空間。圖1是1個問題空間的示意圖[46],實心圓圈對應問題解決過程中某一時刻形成的狀態(簡稱為節點);標記為“初始狀態”的節點對應于問題的初始狀態;標記為“目標狀態”的節點對應于問題解決后的狀態;其余的節點屬于“中間狀態”,對應問題解決過程中的可能狀態;兩個節點之間的連線表示從一個狀態遷移到另一個狀態;開始于初始狀態,結束于目標狀態的所有移動次序組成通過問題空間的路徑。

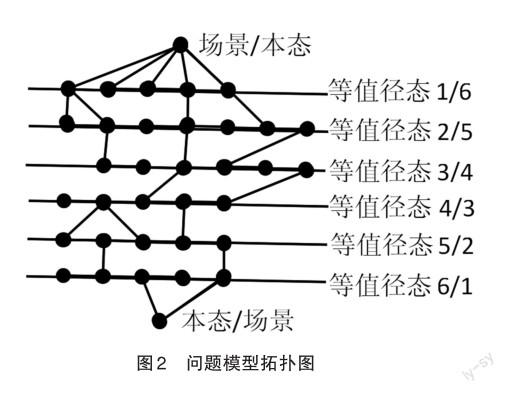

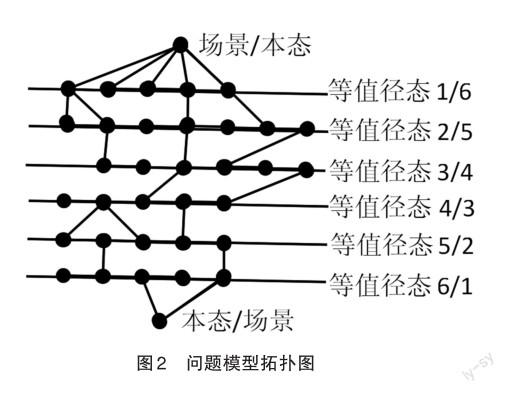

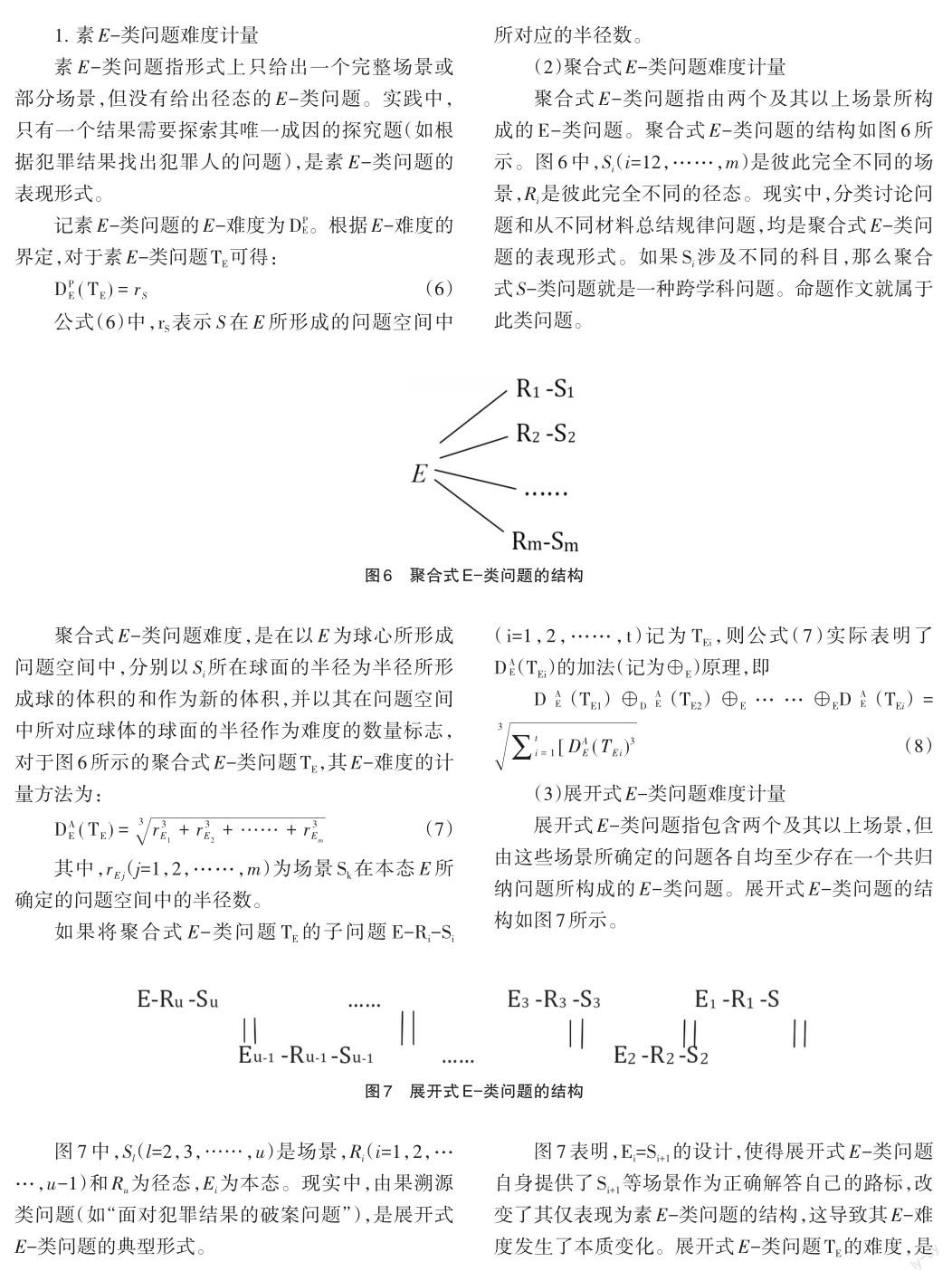

認知心理學提出的問題空間是問題解決者理解問題所構建的腦力問題空間[47],屬于問題解決者的問題表征范疇。本文認為,問題模型是客觀的問題空間,其構型是以場景為球心所構成的同心球面,徑態在中間的球面上,本態在最外側的球面上,稱該構型為S-問題模型,或者是以本態為球心所構成的同心球面,徑態在中間的球面上,場景在最外側的球面上,稱該構型為E-問題模型。稱S-問題模型中處于同一球面上的徑態為S-等值徑態,E-問題模型中處于同一球面上的徑態為E-等值徑態,并將二者合稱為等值徑態。據此,問題模型可用如圖2所示的拓撲圖示意,圖中每一個節點表示狀態,上下兩端的節點表示場景或本態;其他節點表示徑態;連線表示兩個節點存在的直接邏輯聯系;直線表示等值徑態所在的球面,編號表示所在球面的編號。由上向下看是S-問題模型,由下向上看是E-問題模型。

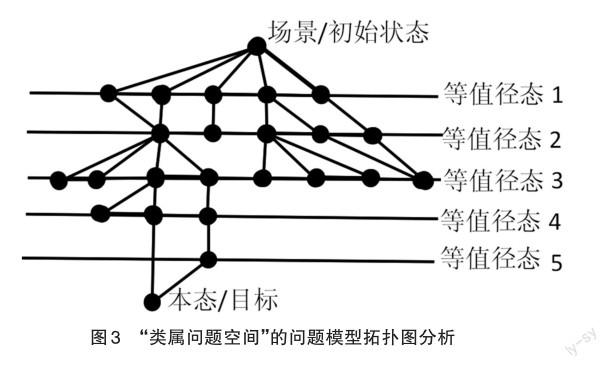

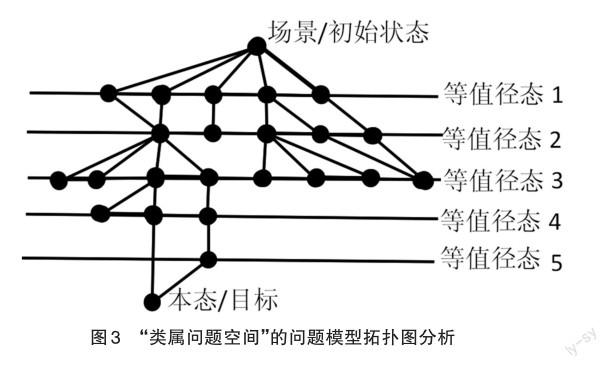

利用問題模型拓撲圖作為工具,分析圖1所示的類屬問題空間可得圖3。比較圖1與圖3發現,圖1并非問題模型意義上的問題空間。圖1中的問題空間在等值徑態5上只有1個徑態,從場景出發存在4條直接到達本態的路徑,并且其中有兩條從等值徑態4直接(即不經過徑態5)到達本態,這與問題作為一種客觀存在自身應具有同一性相矛盾。造成這種矛盾的原因是,圖1所刻畫的是問題解決者所建構的問題模型,它是主觀的,取決于問題解決者對問題的理解和把握,不具有唯一性,但圖2所示的問題模型拓撲圖與問題解決者對問題的理解和把握無關,是客觀、唯一的。

(二)問題基本類型

問題包括同場景異本態問題和異場景同本態問題兩個基本類型。

1.同場景異本態問題

同場景異本態問題指由同一場景所蘊含的全部本態所形成的問題空間,記為SP,將SP中的所有題目均稱為S-類問題。以場景為球心,以從場景出發得到問題求解所必須經歷的徑態數為半徑畫出若干同心球面,這些同心球面連同球心一起所構成的空間結構就是SP,其拓撲模型如圖2所示。S-類問題的結構形式為S-R-E,記為TS。現實中,從場景開始探索場景所蘊含的層次不同的本質問題均屬于S-類問題。

2.同本態異場景問題

同本態異場景問題指由蘊含同一本態的全部場景所形成的問題空間,記為ES,將ES中的所有題目均稱為E-類問題。以本態為球心,以從本態出發得到求解所必需的場景所經歷的徑態數為半徑畫出若干同心球面,這些同心球面連同球心一起構成的空間結構就是ES,其拓撲模型如圖2所示。同本態異場景結構的形式為E-R-S,記為TE。現實中,從結果開始探索導致結果所需要條件類的問題均屬于E-類問題。

四、問題難度的計量

問題難度是問題的固有屬性。基于場景計量問題難度和基于本態計量問題難度,是問題難度計量的基本途徑。

(一)問題難度

在本文中,問題難度指問題由其場景、徑態和本態所構成的問題空間的體積,并以這個空間的半徑數作為難度的數量標志,包括S-類問題難度和E-類問題難度兩類。

1. S-類問題難度

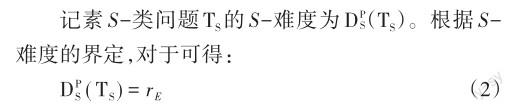

在問題空間SP中,按照球面半徑從小到大依次用1,2,……,n(n為不小于1的自然數,表示最外層球面的半徑數)表示問題空間SP的半徑數。規定S-類問題TS的問題難度就是它所確定的問題空間SP的體積,并以其本態在空間SP中所在的球面的半徑數作為數量標志,簡稱為S-難度,記為DS(TS)。

2. E-類問題難度

在問題空間ES中,按照球面半徑從小到大依次規定為1,2,……,m(m為不小于1的自然數,表示最外層球面的半徑數)。規定E-類問題TE的問題難度就是它所確定的問題空間ES的體積,并以其場景在空間ES中所在的球面的半徑數作為數量標志,簡稱為E-難度,記為DE(TE)。

3. S-難度與E-難度的關系

根據對S-難度的界定,如果將問題“S-R-E”中的S與E互換,即將S作為本態(記為ES),將E作為場景(記為SE),并對問題“S-R-E”的徑態所形成的順序逆序排列形成新的徑態排序(記為R),即得出新的問題“ES-R-SE”(記為TS),則TS的S-難度與TS的E-難度相等。基于此,本文將TS和TS稱為互為對偶問題,并互稱對方為自己的對偶問題。

根據對E-難度的界定,如果將問題“E-R-S”中的E與S互換,即將E作為場景(記為SE),將S作為本態(記為ES),并對問題“E-R-S”的徑態所形成的順序逆序排列形成新的徑態排序(記為R),即得出新的問題“SE-R-ES”(記為TE),則TE的E-難度與TE的S-難度相等。基于此,本文將TE和TE稱為互為對偶問題,也互稱對方為自己的對偶問題。

因此,對于任意給定的S、R和E,其確定的問題均有S-類問題和E-類問題兩個基本類型,而且其中的任何一個基本類型問題均同時具有難度值相等的S-難度和E-難度。

需要指出的是,互為對偶問題的兩個問題所直接呈現的解決問題的思維方向正好相反,這可能導致實際解決問題者所感知到的難度并不一致,但這不影響互為對偶問題的兩個問題具有相等的問題難度。因為,問題形式并不能完全限制問題解決者解決問題的具體策略。測試過程中,問題解決者既可以采用直接解決E-類問題的思路解決S-類問題,也可以采用直接解決S-類問題的思路解決E-類問題,但均不改變原問題的問題難度。

(二)S-類問題難度的計量

S-類問題有素S-類問題、分蘗式S-類問題、鏈接式S-類問題3種基本形式,各基本形式的S-類問題形成了S-難度的不同的計量方式。

1.素S-類問題難度計量

素S-類問題指形式上只給出一個完整或部分本態,但沒有給出徑態的S-類問題。實踐中,只有一個需要證明結論的證明題和只需給出一個結論的單一文本或一個情景的探究題,均是素S-類問題的表現形式。

公式(2)中,rE表示本態E在S所確定問題空間對應的半徑數。

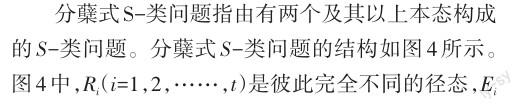

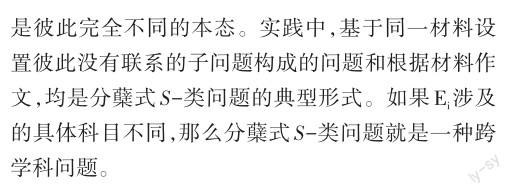

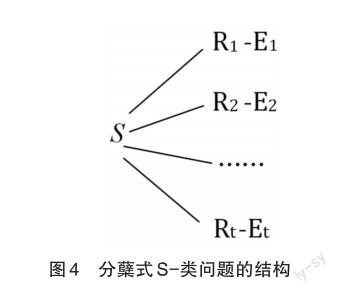

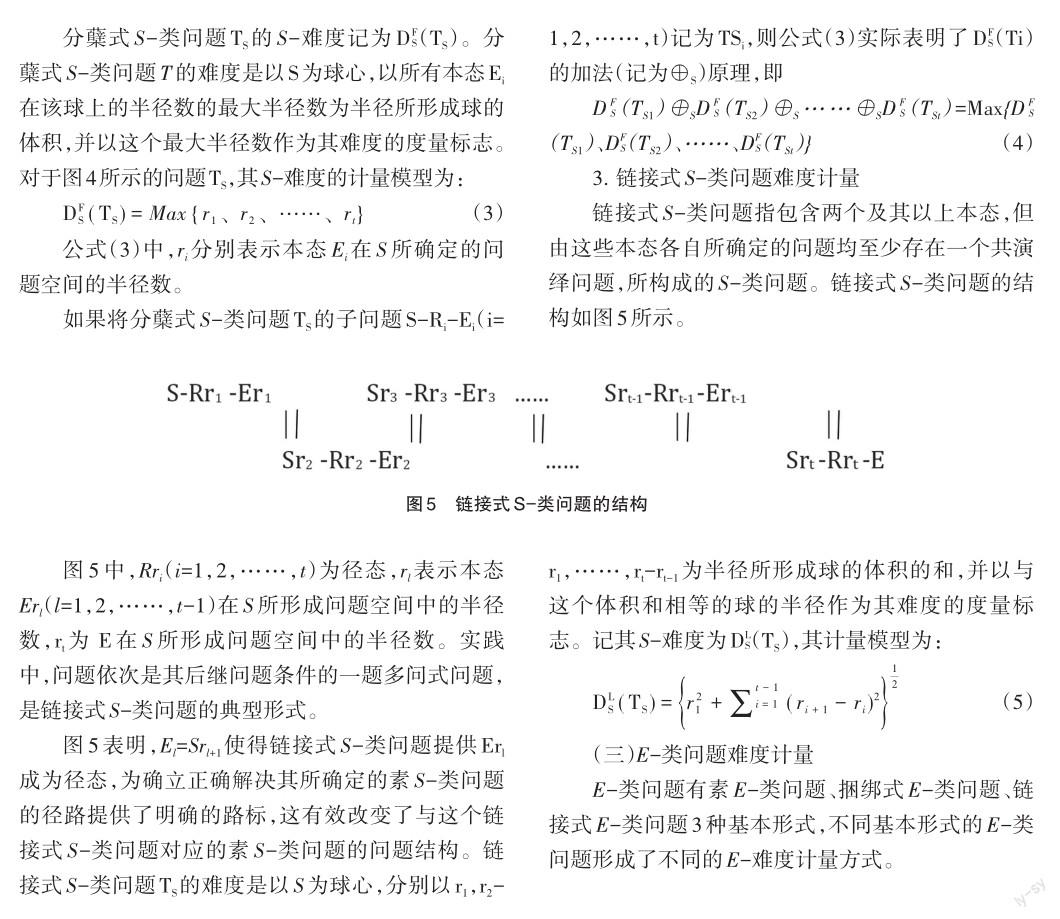

2.分蘗式S-類問題難度計量

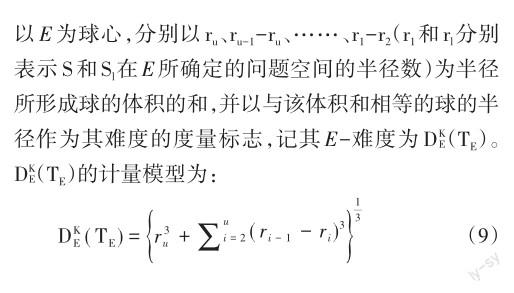

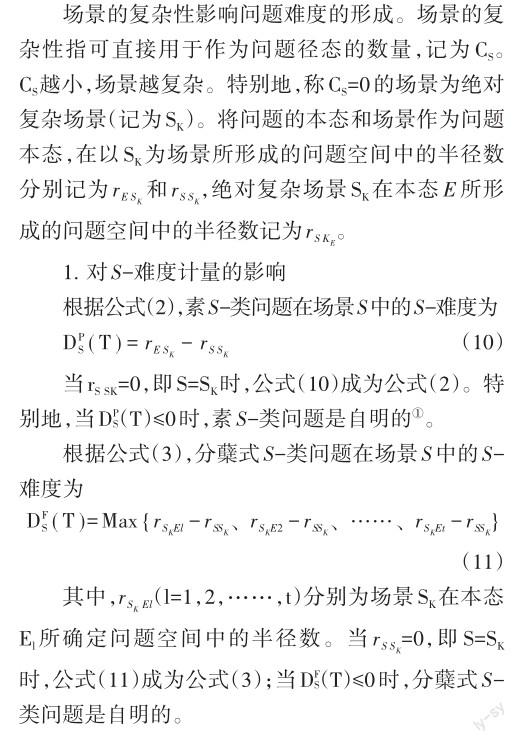

五、問題難度計量的影響因素

問題難度由其構成要素場景、徑態和本態確定,但在考試實踐中,題型通過改變問題的場景、徑態、本態或結構可能影響到原問題的問題難度,問題解決者自身的素養也可能會影響其所感知的問題難度。

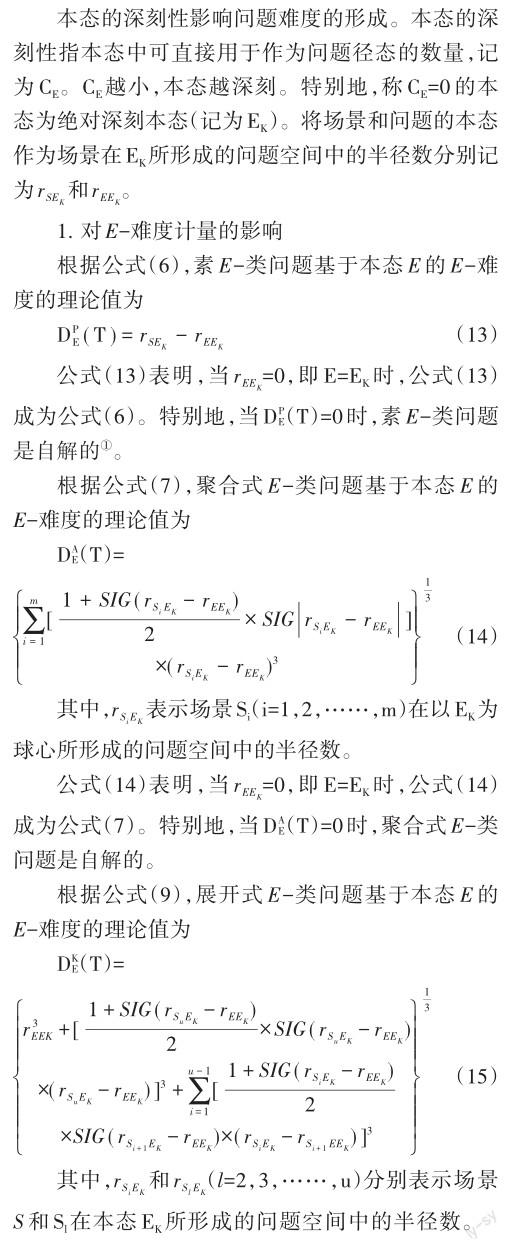

(一)場景對問題難度計量的影響

進一步地,增加場景的復雜度能有效增加問題“S-R-E”的S-難度;反之,降低場景的復雜度能有效降低問題“S-R-E”的S-難度。

2.對E-難度計量的影響

仿照上述“對S-難度計量的影響”可分析場景對E-難度計量的影響,并得出類似的結論,不再贅述。

(二)徑態對問題難度計量的影響

徑態構成的變化影響問題難度的基本方式有3種:

其一,問題的部分徑態成為場景,這會導致所形成的新問題的S-難度較之原問題的S-難度減小。

其二,問題的部分徑態成為本態,這會導致所形成的新問題的E-難度減小。

其三,部分徑態合并為一個新的徑態,這會導致素S-類問題的S-難度和素E-類問題的E-難度變均減小;分蘗式S-類問題的S-難度和聚合式E-類問題的E-難度均有可能保持不變或減小;但鏈接式S-類問題的S-難度和展開式E-類問題的E-難度均增大。

(三)本態對問題難度計量的影響

進一步地,增加問題“E-R-S”本態的復雜度能有效增加問題的E-難度;反之,減少問題“E-R-S”本態的復雜度也能有效降低問題的E-難度。

2.對S-難度計量的影響

仿照上述“對E-難度計量的影響”可分析本態“對S-難度計量的影響”,并得出類似的結論,不再贅述。

(四)題型對問題難度計量的影響

改變場景S、改變徑態R及改變本態E是題型影響難度的基本途徑,以下3種使用題型的做法均會導致試題的難度低于其所對應天然問題的難度:

其一,使用題型對原生態意義上的S進行改造,使之能限制被試的反應方向(相當于減少需要探索的徑態數量)。

其二,使用題型對客觀的R進行改造,使之能限制被試的解決問題的路徑(相當于限制或部分限制探索徑態的路徑和數量)。

其三,使用題型對自然存在意義上的E進行改造,使之能成為結束被試反應的確定標志(相當于限制需要探索的徑態數量的上限)。

(五)問題解決者對問題難度計量的影響

問題解決者影響感知問題難度。主要包括3個方面:

其一,通過問題表征影響感知問題難度。問題解決新手所感知的問題難度與問題結構所確定的問題難度基本一致,但其也可能因將封閉題表征為開放題加劇問題的復雜性,而感受到比原問題難度大的問題難度;問題解決專家對問題的表征使得自己實際解決問題的場景和本態更加明確,減少了問題的復雜性[45],使自己感知到比原問題難度小的問題難度。

其二,通過解題過程改變感知難度。問題難度隨問題解決過程取不同的值[14]。在問題解決過程中,善于從建立問題不同徑態聯系方式思考問題的問題解決專家[48],會實時整合不同徑態形成新的徑態,導致其感知的問題難度低于問題原本的問題難度,而只從單個徑態內部思考問題的問題解決新手[49],一般不能減少問題原有的徑態數,這使得其感知的問題難度與問題原本的問題難度基本一致。

其三,通過認知風格改變感知難度。對于素S-類問題和素E-類問題原本的問題難度而言,場獨立性認知風格的問題解決者所感知的問題難度與其基本一致,而場依存性認知風格的問題解決者所感知的問題難度一般會比其難一些。對于分蘗式S-類問題和聚合式E-類問題原本的問題難度而言,同時性認知風格的問題解決者感知的問題難度與其基本一致,繼時性認知風格的問題解決者感知的問題難度一般會比其難一些。

六、主要結論

問題由場景、路徑及本態3個要素構成,問題“S-R-E”(S-類問題)和問題“E-R-S”(E-類問題)是問題的基本類型。其中,S-類問題包括素S-類問題、分蘗式S-類問題及鏈接式S-類問題3個子類,E-類問題包括素E-類問題、聚合式E-類問題及展開式E-類問題3個子類。問題難度是問題所確定問題空間的體積,分為S-難度和E-難度,以其所對應球體體積的半徑數作為數量指標。任何問題都有互為對偶問題的兩種問題構造。場景、路徑及本態是問題難度的決定因素。試題難度受題型制約,可能與作為其來源的原問題的問題難度不一致。被試感受到的試題難度與其所擁有的認知結構和認知風格有關,不同的被試感受到的試題難度可能不完全一致。

參考文獻:

[1]國務院.國務院深化考試招生制度改革的實施意見【國發[2014]35號】[EB/OL].(201-09-04)[2023-02-15].http://www.moe.gov. cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/201409/t20140904_174543.html.

[2]孫春成.語文課堂問題教學課型[M].太原:山西教育出版社,2019:129.

[3]秦豪.問題邏輯與數學[M].長春:吉林省圖書學會出版社,1989:47-48.

[4]梁寧建.當代認知心理學[M].上海:上海教育出版社,2003:277.

[5]辛自強.問題解決研究的一個世紀:回顧與前瞻[J].首都師范大學學報(社會科學版),2004,(6):101-107.

[6]愛德華·E·史密斯.認知心理學心智與腦[M].王乃戈,羅躍嘉,等,譯.北京:教育科學出版社,2017:450.

[7]楊力行,主編.自然辯證法概論[M].南寧:廣西民族出版社,2001:125.

[8]Ⅱ·B·柯普寧.作為認識論和邏輯的辯證法[M].彭漪漣,王天厚,等,譯.上海:華東師范大學出版社,1984:207.

[9]張掌然.問題結構解析[J].中州學刊,2006,(1):171-174.

[10]李征坤,劉文君.試論科學問題的結構[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),1998,(1):51-54.

[11]王后雄,王世存.新理念化學教學診斷學[M].北京:北京大學出版社,2014:291.

[12]盧正勇.高等教育自學考試的課程考試效度研究[J].教育與考試,2007,(1):17-20.

[13]王晶,仲寧寧,陳英和.問題結構因素對倫敦塔問題解決的影響[J].心理與行為研究,2013,(01):24-29.

[14]許遠理,李亦菲,朱新明.評價問題難度的一種新方法──認知負荷測量模型[J].心理學動態,1998,(2):6-10.

[15]任其平.影響問題解決的心理因素[J].安慶師范學院學報(社會科學版).2003,(02):103-106.

[16] M. T. Chi,P. J. Feltovich,R. Glaser. Categorization and Representation of Physics Problems by Experts and Novices [J]. Cognitive Science,1981,5(2):121-152.

[17]李秀妍,伍珍.4~8歲兒童認知風格的發展及其對問題解決的影響[J].心理科學,2021,(2):433-439.

[18]武文雪,牛盾.認知風格和策略在Linda問題解決中的作用[J].心理研究,2018,(02):136-140.

[19]左銀舫.認知風格對不同類型幾何問題解決的影響[J].心理科學,2005,(4):975-976.

[20]李同吉,吳慶麟.論解決結構不良問題的能力及其培養[J].華東師范大學學報(教育科學版),2006,(01):63-68+75.

[21]沈德立,主編.基于腦科學的教與學效能研究[M].北京:教育科學出版社,2013:295-297.

[22]黃希庭,畢重增,主編.心理學(第2版)[M].上海:上海教育出版社,2020:142-145.

[23]邵志芳,余嵐.試題難度的事前認知任務分析[J].心理科學,2008,(03):696-698.

[24]王煜,黃驍.全國高考數學試題事前綜合難度分析研究[J].青海師范大學學報(自然科學版),2018,(1):1-5.

[25]羅瑪,王祖浩.教育考試中試題難度的測評研究——影響因素、評估方法及啟示[J].教育測量與評價,2016,(09):52-57+64.

[26]魯志鯤.結構不良問題解決研究述評[J].首都師范大學學報(社會科學版),2006,(4):116-120.

[27]王有文.高等數學學習論[J].北京:中央民族大學出版社,2016:27-31.

[28]李一茗,黎堅.復雜問題解決能力的概念、影響因素及培養策略[J].北京師范大學學報(社會科學版),2020,(5):36-48.

[29]魯志鯤,申繼亮.結構不良問題解決及其教學涵義[J].中國教育學刊,2004,(1):44-47+54.

[30]姚孟臣.數量化方法在試題難度預測中的應用[J].數理統計與管理,1993,(02):20-28.

[31]李二霞,邵志芳.試題難度多項指標的認知任務分析[J].心理科學,2009,(6):1342-1344+1317.

[32]佟威,汪飛,劉淇,等.數據驅動的數學試題難度預測[J].計算機研究與發展,2019,56(05):1007-1019.

[33]陳阿林.張素.中文閱讀難度模型及易讀性公式探索[J].計算機科學,1999,(11):42-44+27

[34]安康,張勇博,黃澤.多元線性回歸的英文文本難度估計模型[J].現代信息科技,2022,6(11):30-33.

[35]皇甫倩,王后雄.高考理科定量化試題“靜態難度”影響因素的分析及調控[J].中國考試,2017,(5):39-46.

[36]柳博.預估難度——一種自學考試的試題難度確定方法[J].中國考試(研究版),2007,(4):29-34.

[37]柳博.預估難度的理論模型及應用探析[J].中國考試(研究版),2009,(04):3-7.

[38]周東岱,董曉曉,顧恒年,等.綜合多影響因素的試題難度自動預測模型構建研究[J].現代遠距離教育,2022,(4):32-41.

[39]劉芳,王偉群,吳星.高中學業水平考試試題難度模型建構[J].化學教育(中英文),2022,43(21):43-47.

[40]張遠增.設計高中學業水平考試試卷的新模式[J].考試研究,2017,(4):12-22.

[41]任紅艷,姜海娟,李廣洲.基于KPARC模型的試題絕對難度研究[J].中國考試,2013,(3):12-15.

[42]毛競飛.高考命題中試題難度預測方法探索[J].教育科學,2008,24(06):22-26.

[43]汪安圣,李旸.專家和新手在問題解決中的不同思維模式[J].應用心理學,1987,(S1):3-8+11.

[44]梁寧建.專家和新手問題解決認知活動特征的研究[J].心理科學,1997,(05):406-409+479.

[45]王小明.學習心理學[M].北京:中國輕工業出版社,2009:241-242.

[46] Kathleen M Galotti.認知心理學[M].吳國宏,等,譯.西安:陜西師范大學出版社,2005:260.

[47]羅伯特·W·普羅克特,特麗莎·范贊特.簡單與復雜系統的人為因素[M].揭裕文,鄭弋源,傅山,譯.上海:上海交通大學出版社,2019:318.

[48]胡誼,吳慶麟.質性比較專家與新手的物理問題解決過程[J].應用心理學,2004,(03):12-17.

[49] J F Voss,T A Post. On the Solving of Ill-structured Problems[C] // M T H Chi,R Glaser,M J Farr. The Nature of Expertise. Hillsdale,NJ:Lawrence Erlbaum,1988:261-285.

Exploration on the Mechanism of Problem Difficulty

Zhang Yuanzeng

East China Normal University,Shanghai,200062

Abstract:Clarifying the difficulty mechanism of the problem is the basic problem that needs to be solved to realize the equivalence of the test based on the problem. On the base of results existed,this paper proposes that the problem is composed of three elements:scene,route state and essential state. The problem of different essential state in the same scene(S-type problem)and the problem of different scene in the same essential state(E-type problem)are the basic types of the problem. Any problem has two kinds of problem constructions that are mutually dual problems. The mechanism of the problem difficulty is revealed by defining the difficulty of Stype problem(S-difficulty)and the difficulty of E-type problem(E-difficulty)and establishing their measurement model. This paper also discusses the factors that affect the difficulty of problem and its formation mechanism.

Key words:Problem Difficulty,Difficulty Mechanism,S-difficulty,E-difficulty

(責任編輯:陳暢)

①對于被試而言,其需要解決而不能直接有效解決的試題,這個試題對于其而言就是問題。在具體考試中,對于完全不具有考試所測量特質的被試而言,所有的試題可能均是問題;對于完全具有考試所測量特質的被試而言,所有的試題可能均不是問題。

①所謂問題是自明的,是指場景直接、完整、呈現出自己參與構成的問題的本態和徑態,即場景將自己參與構成的問題的本態、經態及場景三者的具體結合方式直接、完整地呈現在人們面前。也可將這種問題稱為自明的問題,它是一種假問題。

①所謂問題是自解的,是指本態直接、完整、呈現出自己參與構成的問題的場景和徑態,即本態將自己參與構成的問題的本態、徑態及場景三者的具體結合方式直接、完整地呈現在人們面前。也可將這類問題稱為自解的問題,它是一種假問題。