基于5E教學模式的表觀遺傳教學實踐

【摘 要】5E教學模式是一種以建構主義理論為基礎的探究式教學模式。以表觀遺傳教學內容為例,與5E教學模式相結合,探索表觀遺傳現象的本質,闡釋表觀遺傳修飾的機制,改進課堂教學策略,有效提高課堂教學效率,使學生在實際情境中能夠更好地利用表觀遺傳現象解決問題,從而提高學生的生物學學科核心素養。

【關鍵詞】表觀遺傳 5E教學模式 生物學 核心素養

【中圖分類號】G633.91? 【文獻標識碼】A? 【文章編號】1002-3275(2023)18-31-05

經典遺傳學認為基因和性狀是相對應的關系,基因型決定表型。而表觀遺傳學認為DNA序列未改變,基因表達發生了可遺傳的改變,從而導致表型的變化。表觀遺傳學調控多種生命活動及疾病發生發展是近年生命科學研究的熱點領域,其研究和應用不僅對基因的表達和調控有著重要的作用,而且在腫瘤、免疫等疾病的預防、診斷和治療方面具有重要的意義。

5E教學模式是一種以建構主義理論為基礎的探究式教學模式,包括5個教學環節,即引入環節、探究環節、解釋環節、遷移環節、評估環節。引入環節強調創設情境,引發認知沖突,激發學生的求知欲;探究環節注重引導學生在探究活動中逐步建構科學概念;解釋環節關注引導學生對探究結果進行分析解釋;遷移環節是在新情境中,學生需要將所學知識進行拓展和延伸,并運用所學的知識與技能解決實際問題;評估環節是最后一個環節,在這一環節要采用各種評估方法,對學生的學習和達成目標進行反饋。在課堂教學實踐中運用5E教學模式,幫助學生建構概念的同時,提高質疑、思辨和解決問題的能力,形成與發展學科核心素養。

表觀遺傳現象屬于微觀水平現象,抽象且難以理解。表觀遺傳的概念是教學重點,表觀遺傳現象的分子調節機制是教學難點。本文嘗試運用5E教學模式,以表觀遺傳的概念建構為核心,以探索表觀遺傳現象的本質為主線設計探究活動,建構模型解釋表觀遺傳DNA甲基化修飾的機制,運用表觀遺傳現象解決真實情境的問題,在建構概念和問題解決中突破本節課的教學難點,培養學生的生物學學科核心素養。

一、教學內容分析

《普通高中生物學課程標準(2017年版2020年修訂)》要求“概述某些基因中堿基序列不變但表型改變的表觀遺傳現象”。2019年人教版高中生物學必修2教材中增加了表觀遺傳學的內容,從分子水平揭示了基因、環境和性狀三者之間的關系,發展和完善了中心法則,幫助學生加深對基因表達與性狀關系的理解,并思考表觀遺傳學與經典遺傳學之間的內在聯系,完善遺傳學知識體系,進而對生物進化機制和許多疾病的病因有新的認識。

二、學情分析

學生在必修1初步學習了細胞分化及其意義,在必修2進一步學習了遺傳規律及其細胞學基礎和分子生物學基礎,同時具備一定的實驗探究能力。但表觀遺傳內容復雜,微觀且抽象,與經典遺傳學有較大的不同,而學生的批判性思維和高階思維能力比較薄弱,在建構表觀遺傳的概念、厘清基因與性狀的關系上仍存在一定的困難。

三、教學目標

結合教材內容、學生認知水平、核心素養要求,確定本節內容的教學目標如下:①舉例說明DNA甲基化對基因表達的調控,改變生物性狀的現象,發展結構與功能觀;從基因、環境和進化的關系感悟遺傳、進化和環境的內在聯系,發展進化與適應觀(生命觀念)。②結合實例分析,并以實驗結果作為事實性證據,歸納表觀遺傳的特點,提升歸納概括和演繹推理的能力(科學思維)。③通過對表觀遺傳的本質進行探究,養成質疑、析疑、解疑的探索精神和勇于創新實踐的科學精神(科學探究)。④關注表觀遺傳現象與疾病發生的關系,養成健康的生活方式(社會責任)。

四、教學思路

根據5E教學模式的5個步驟設計教學思路,主要包括以下5個環節。①引入(engagement):以同卵雙胞胎的差異為情境引入,引發認知沖突。②探究(exploration):以探索表觀遺傳現象的本質為主線,歸納表觀遺傳的特點,建構核心概念。③解釋(explanation):通過模型建構解釋表觀遺傳DNA甲基化修飾的機制。④遷移(elaboration):學以致用,應用概念解決新情境中的問題。⑤評價(evaluaton):關注表觀遺傳現象與健康生活和進化理論的關系,形成進化與適應觀,培育社會責任。

五、教學過程

(一)引入:創設情境,引發沖突

同卵雙胞胎有相同的基因,相同的成長環境,那他們的身體健康情況、性格會完全相同嗎?學生根據基因和性狀的關系認為同卵雙胞胎沒有差異。教師再展示一個實例:來自英國的一對同卵雙胞胎女孩,她們擁有近乎一致的遺傳信息,但她們1歲時,小女孩A發高燒不退,血液化驗證實其患上了急性白血病。醫生對其孿生姐姐抽血檢測,結果正常。醫生很不解:為什么同卵雙胞胎抽血檢測的結果卻大不一樣?學生發現了經典遺傳的特例,用現有的遺傳學知識似乎無法解釋同卵雙胞胎的差異。教師總結:要解決這個問題,需要基于表觀遺傳學尋找答案。那么什么是表觀遺傳?表觀遺傳有什么特點?和經典遺傳學有什么區別?

設計意圖:該環節以同卵雙胞胎的差異導入,通過創設問題情境,引導學生思考引起同卵雙胞胎差異的可能原因,引發思維沖突,激發學生的求知欲,引入表觀遺傳主題。

(二)探究:探索本質,建構概念

探究任務一:表觀遺傳特點1(基因不變,表型改變)

【由現象提出問題】

現象:小鼠的體毛顏色是由常染色體上的一對等位基因決定的,顯性基因Avy控制黃色體毛,隱性基因a控制黑色體毛。

根據小鼠的毛色遺傳現象,學生提出相關問題:①基因如何控制小鼠的體色?②純種黃色體毛小鼠與純種黑色體毛小鼠雜交,F1表型如何?

學生結合基因、蛋白質和形狀的關系,不難得出Avy和a基因通過指導相關蛋白質的合成,控制小鼠的體色。通過親本基因型可推出F1小鼠的基因型為Avya,表現為黃色體毛。

事實上,科學家發現F1小鼠不僅有黃色的體毛,而且還有從黃色、斑駁色到偽黑色的過渡色體毛。

接著學生提出問題③:F1小鼠的基因型都是Avya,毛色為什么不同呢?

【由問題提出假設】

結合遺傳學知識,學生對問題③提出兩種假設:①基因突變;②基因表達的差異。針對如何驗證哪一種假設是正確的,學生開展小組討論,并達成共同的認知:驗證假設①,需要比較親本黃色小鼠Avy基因和F1不同體色小鼠的Avy基因的堿基序列是否存在差異;驗證假設②,需要檢測F1小鼠Avy基因的轉錄產物和翻譯產物是否存在差異。

【根據假設展示證據】

教師展示事實性證據1:親本黃色小鼠Avy基因和F1不同體色小鼠的Avy基因的堿基序列完全相同,并未發生基因突變,從而排除假設①。

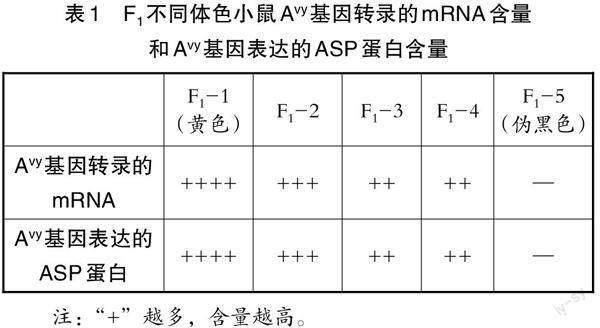

教師展示事實性證據2:F1不同體色小鼠Avy基因轉錄的mRNA含量和Avy基因表達的ASP蛋白含量(見表1),從而支持假設②。

學生產生新的疑問:F1小鼠的基因型相同,為什么表達存在差異?

教師展示事實性證據3:科學家發現F1不同體色小鼠Avy基因的堿基序列相同,但是Avy基因的甲基化程度存在顯著差異。

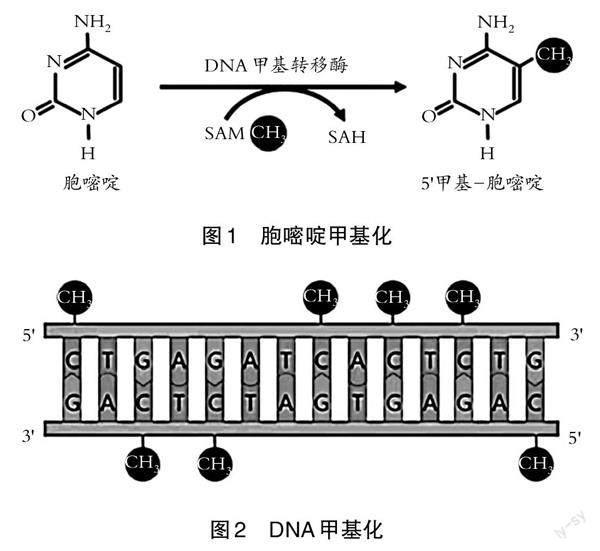

學生再次提出疑問:DNA的甲基化是什么?

教師展示DNA甲基化的示意圖(見圖1、圖2),同時介紹DNA甲基化修飾的機制。

DNA的甲基化是表觀遺傳修飾的一種重要機制。在DNA甲基轉移酶的催化下,以S-腺苷甲硫氨酸為甲基供體,將甲基基團(-CH3)轉移到DNA分子富含CG的區域的胞嘧啶(C)的第5號碳原子上,形成5-甲基胞嘧啶(5-mC)。甲基化程度越高,基因表達的機會越低。

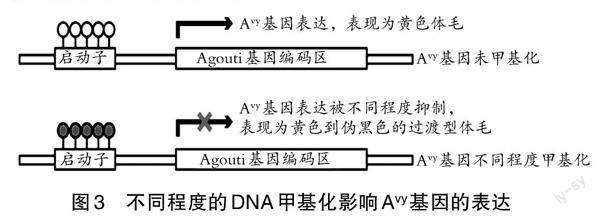

教師繼續追問:DNA甲基化如何影響Avy基因的表達?

學生根據DNA甲基化修飾的機制推測:小鼠表現不同體色是因為DNA甲基化的程度不同,導致F1小鼠的Avy基因的表達不同。

教師展示事實性證據4:小鼠的Avy基因的甲基化位點在基因前端一段特殊的堿基序列,當這些位點沒有甲基化,Avy基因正常表達,小鼠表現為黃色。當這些位點甲基化后,Avy基因的表達就受到不同程度的抑制,甲基化程度越高,受到抑制越明顯,小鼠體毛的顏色就越深(見圖3)。

探究任務二:表觀遺傳特點2(表觀遺傳修飾可遺傳)

在探究任務二中,學生產生了新的疑問:基因可以遺傳,那么基因的DNA甲基化修飾能否遺傳?

【由問題提出假設】

學生根據DNA復制的特點猜測,DNA復制后新合成的子鏈中未甲基化的胞嘧啶位點戴上“甲基”帽子,從而子鏈部分胞嘧啶發生甲基化。

【根據假設展示證據】

針對證明DNA甲基化修飾能否遺傳,學生想到用甲基化修飾的Avya小鼠與黑色aa小鼠雜交,統計子代小鼠的表型。

教師展示雜交實驗結果(見圖4),在以Avya斑駁色小鼠為母本、黑色小鼠為父本的雜交實驗中,子代出現44%的黃色小鼠,47%的斑駁色小鼠,9%的偽黑色小鼠。證明了Avya基因的甲基化通過母本傳遞給子代。

綜合以上的探究活動,指導學生歸納表觀遺傳的特點,概括表觀遺傳的概念。

設計意圖:在該環節中,學生在認知沖突的驅動下,根據小鼠體色遺傳現象和已有的遺傳學知識提出問題,大膽作出假設,并對假設不斷進行論證、修改和完善,最后得出結論,學生在建構知識體系的同時,實現了科學思維的發展和探究能力的提升。

(三)解釋:建構模型,解釋機理

1.對DNA甲基化影響基因表達的解釋

引導學生建構模型探究DNA甲基化影響基因表達的機理(見圖5)。用拉鏈代表DNA雙鏈,夾子代表甲基化位點,拉鏈頭表示RNA聚合酶。拉開拉鏈,DNA解旋,氫鍵斷開。當有夾子時,拉鏈拉開受阻,表示基因的轉錄受到抑制。不同拉鏈上夾子的數量不同,夾子越多,受抑制程度越高。

2.DNA甲基化修飾是可遺傳的解釋

提供一段DNA序列,引導學生標注DNA復制過程中DNA甲基化的傳遞及形成情況(見圖6)。

學生分析DNA復制過程中甲基化位點如何被保留,猜測細胞內存在DNA甲基轉移酶可將新合成的子鏈中未甲基化的位點進行甲基化。

設計意圖:該環節引導學生運用結構與功能觀建構表觀遺傳的概念,通過構建模型,將微觀的表觀遺傳直觀化。

(四)遷移:學以致用,促進轉化

遷移1:教師展示不同柳穿魚植株花的形態結構,引導學生嘗試應用DNA甲基化的機理,解釋柳穿魚花的基因相同,而形態結構不同的原因。學生分析得出,植株A的Lcyc基因未甲基化,開花時表達,表現為開兩側對稱花;植株B的Lcyc基因被甲基化,開花時不表達,表現為開輻射對稱花。

遷移2:教師展示蜜蜂發育分化與表觀遺傳的關系圖[1],如圖7、圖8、圖9所示,并提出以下問題。①工蜂和蜂王都是由基因型相同的雌蜂幼蟲發育而來,為什么表型卻差異巨大?②為什么工蜂的基因組甲基化程度高,而蜂王的基因組甲基化程度低?③蜂王漿在工蜂和蜂王發育中的作用是什么?

學生運用表觀遺傳的知識猜測,蜂王漿抑制了蜂王體內甲基化轉移酶基因的表達,從而降低DNA的甲基化程度,調控雌蜂幼蟲的分化。將選擇性表達和細胞分化等概念聯系起來,實現知識的遷移和拓展。

遷移3:學生學習細胞分化后初步了解到同一生物體的體細胞由一個受精卵分裂而來,具有相同的基因,但是基因的選擇性表達使得不同細胞表現出不同的形態、結構和功能。教師追問:可能是什么原因導致了基因的選擇性表達?引導學生將表觀遺傳修飾、基因選擇性表達和細胞分化等概念聯系起來,實現知識的系統化。

設計意圖:該環節運用表觀遺傳機制對新情境中的問題進行解釋,在解決問題的過程中思考表觀遺傳現象的實質和意義,完成概念建構。

(五)評價:多元評價,拓展學習

在表觀遺傳內容的教學中,評價貫穿于整個課堂教學實踐中,通過學生自評、組間互評、教師評價等多角度、多維度的評價方式,幫助學生不斷修正和完善前概念,構建新知。同時引導學生以環境、基因和形狀的關系為核心,構建概念圖,檢測學生對本章節知識的掌握情況,檢驗學生完善知識體系的能力。

在評價的基礎上,教師拓展了學習內容,引導學生繼續關注表觀遺傳的前沿發展。基因的改變和表觀遺傳修飾的異常都可能誘發多種癌癥的發生和發展。教師基于此設置問題串:①癌癥發生的機制是什么?②癌癥發生可能與表觀遺傳修飾機制有什么關系?③如何運用表觀遺傳修飾機制治療癌癥?引導學生進行開放性討論,分析總結表觀遺傳在癌癥發生和治療中的作用,促進學生關注表觀遺傳與健康生活的關系。

表觀遺傳修飾可以遺傳給后代,為什么表觀遺傳能夠在進化中保留下來,其進化意義是什么?表觀遺傳是否支持拉馬克的獲得性遺傳學說,是否給達爾文進化論帶來挑戰?學生在探討進化理論的發展中,從更廣闊的視角理解生物進化,形成進化與適應的觀念。[2]

設計意圖:該環節通過多元評價,評估學生的學習情況和教學目標達成情況,同時引導學生關注表觀遺傳的前沿發展,拓寬學生的視野,幫助學生從廣闊的視角看待環境、基因和形狀之間的關系,揭示表觀遺傳的實質和意義,獲得積極的學習情感體驗。

六、教學反思

本文結合5E教學模式,以探究活動為載體,以建構科學概念為目標,以探索表觀遺傳的本質為主線,引導學生主動參與學習過程,建構表觀遺傳的概念,不斷完善環境、基因和形狀之間關系的知識體系。在認知沖突和問題情境的驅動下,學生體驗了科學探究的思路、方法,經歷了科學探究的過程。在質疑、析疑和釋疑中,提升了科學思維能力,在關注表觀遺傳與疾病、進化理論的關系中,培育了社會責任。在教學中,教師充分協調教學設計與課中的動態生成,不斷調整教學,關注學生品格和能力的提升,促進學生學科核心素養的培養。

表觀遺傳的研究諸多觀點尚未定論或有爭議,如何呈現更加多樣的資料,并將資料進行加工和整合,便于學生獲取有效的信息進行分析和探究,以及如何對學生的探究活動進行多元化評價,需要進一步探討。

【參考文獻】

[1]王華峰,任鐸鋒,劉玲.蜂王的分化發育與表觀遺傳[J].生物學通報,2018,53(11):6-8.

[2]張秀紅.表觀遺傳內容在發展學生核心素養中的價值和教學策略[J].生物學教學,2017,42(4):8-9.

蔡群峰 / 福建莆田市教師進修學院,一級教師,從事教育理論與實踐研究(莆田 351100)