循環(huán)式幼兒園大班活動區(qū)教育探索:計劃—工作—回顧

甘麗娟 田穗

【摘 要】20世紀60年代,高瞻課程通過“工作坊”這一教育活動場域?qū)Α坝媱潯ぷ鳌仡櫋比h(huán)節(jié)提出的教育策略,對當(dāng)前幼兒園活動區(qū)活動的組織、實施與評價仍具有一定的啟示。文章通過問卷調(diào)查的方式,分析當(dāng)前幼兒園大班活動區(qū)活動存在的問題,并提出相應(yīng)的改進策略,即在開展活動前“計劃”先行,教師應(yīng)樹立科學(xué)的觀察記錄觀念,提高對正在“工作”中幼兒的觀察意識,注重對幼兒的過程性觀察,在“回顧”環(huán)節(jié)采取“家—園—社”三環(huán)滾動策略。

【關(guān)鍵詞】“計劃—工作—回顧”環(huán)節(jié) 幼兒園活動區(qū) 教育探索

【中圖分類號】G61? 【文獻標識碼】A? 【文章編號】1002-3275(2023)18-81-05

“工作坊”活動是高瞻課程最具特色之處,“工作坊”從“計劃—工作—回顧”三環(huán)節(jié)循序漸進地開展教育,讓幼兒掌握學(xué)習(xí)的主動權(quán)、明確活動目的、選擇活動的方式方法,并在學(xué)習(xí)過程中進行自我監(jiān)督,對當(dāng)前幼兒園活動區(qū)實施的自主性活動有一定的參考借鑒價值。為此,本文從“計劃—工作—回顧”三環(huán)節(jié)的教育價值切入,探討基于“計劃—工作—回顧”的循環(huán)式幼兒園大班活動區(qū)的教育價值,對幼兒園大班活動區(qū)活動現(xiàn)狀進行分析,進而提出“計劃”先行策略、寓“觀察”于“工作”策略、“回顧促發(fā)展”策略等三大策略,以期為幼兒園循環(huán)式開展大班活動區(qū)活動提供有效參考和借鑒。

一、“計劃—工作—回顧”環(huán)節(jié)的教育價值

高瞻課程“工作坊”活動的“計劃—工作—回顧”環(huán)節(jié)對幼兒園教師專業(yè)成長、對幼兒全面發(fā)展和家園共育具有積極意義。其具體表現(xiàn)為:

(一)能促進幼兒園教師專業(yè)成長

幼兒園教師專業(yè)能力是幼兒教育質(zhì)量得以提升的先決條件,“工作坊”活動的“計劃—工作—回顧”環(huán)節(jié)對教師專業(yè)成長影響較大,主要體現(xiàn)在:

1.有利于幼兒園教師專業(yè)水平的提高

“工作坊”活動中的“計劃—工作—回顧”環(huán)節(jié)立足于幼兒主體性。在“計劃”環(huán)節(jié),幼兒園教師要有所準備,為幼兒創(chuàng)造一個支持型主動學(xué)習(xí)的環(huán)境,通過搭建“腳手架”支持大班幼兒開展活動區(qū)的操作。“工作坊”活動提倡給予大班幼兒計劃活動區(qū)活動的機會,這就要求教師充分了解大班幼兒的實際發(fā)展水平、個性和潛力。

2.有利于教師教育理念的更新

在“工作”環(huán)節(jié),幼兒園教師要摒棄高控教育理念,以開闊的視野觀察并理解幼兒的“工作”行為,放手讓幼兒操作,學(xué)會等待和支持幼兒的活動。“工作坊”活動提倡教師要每個區(qū)都巡視,觀察大班幼兒活動區(qū)活動情況,根據(jù)幼兒的活動情況適時引導(dǎo),教師以支持者、傾聽者、觀察者和合作者的身份參與幼兒的“工作”。[1]

3.有利于教師反思能力的不斷提高

在“回顧”環(huán)節(jié),教師需要在一次次教育場域中不斷反思自身在活動區(qū)支持、引導(dǎo)幼兒的行為,反思幼兒在活動區(qū)的操作行為,反思活動區(qū)的觀察記錄。上述反思有利于提高教師的反思能力,不斷提升自身在活動區(qū)觀察與分析的能力,反思是教師不斷地更新和完善自我的過程。

(二)能達成幼兒全面發(fā)展教育目標

1.有利于增強幼兒的主動性與獨立性

“工作坊”活動的“計劃—工作—回顧”以幼兒主體性為核心,幼兒從活動區(qū)活動“計劃”到活動“回顧”展現(xiàn)出幼兒積極主動參與活動區(qū)活動,積極思考、實施自己的計劃,從“計劃”到“回顧”也展現(xiàn)出“工作坊”活動允許幼兒實現(xiàn)自己的想法并帶著目的進行游戲。在“工作”環(huán)節(jié)中,教師應(yīng)給予幼兒獨立解決問題的機會,給予幼兒參與真實的社會性情境的機會。“回顧”環(huán)節(jié)應(yīng)給予幼兒充分思考、反思的時間,讓幼兒在教師的引導(dǎo)下獨自內(nèi)化為自身的知識。

2.有利于提高幼兒的語言表達能力

依據(jù)幼兒各年齡段身心發(fā)展特點,以大班幼兒為例,大班幼兒的活動區(qū)活動流程:選擇活動區(qū)域——以口頭的方式表述,或者以畫畫的形式描繪進入活動區(qū)活動的計劃或者目的——幼兒“工作”,教師觀察指導(dǎo)——回顧分享。整個活動區(qū)活動流程清晰流暢,從活動開始的口頭表述,到回顧分享環(huán)節(jié)借助道具材料呈現(xiàn)自己的成果,或者通過繪畫方式表征自己的思路,以及教師幫助幼兒記錄繪畫作品,這一系列活動彰顯出幼兒的語言表達能力越來越強。

3.有利于提高幼兒的認知建構(gòu)能力

依據(jù)皮亞杰的認知發(fā)展規(guī)律,幼兒處于前運算階段(2~7歲),幼兒能運用表征、抽象的符號語言表達他們在生活中經(jīng)歷的事情。而活動區(qū)活動中幼兒的“計劃—工作—回顧”的行為表現(xiàn)來源于幼兒生活中的經(jīng)驗,幼兒在活動區(qū)“工作”能促進幼兒在原有認知經(jīng)驗上發(fā)展,他們進行操作思考,解決活動中遇到的問題,進而在腦海中形成新的認知結(jié)構(gòu),重新認識世界。

(三)能實現(xiàn)家園共育教育目的

1.有利于樹立科學(xué)的育兒理念

“工作坊”活動中,幼兒自主性逐漸增加,幼兒園教師通過開展家委會、家長開放日等活動向家長傳達正確的育兒理念,家長盡量通過對“計劃—工作—回顧”環(huán)節(jié)的了解,在參與“工作坊”活動時,能主動支持幼兒的操作行為,摒棄“家長代勞”的觀念,相信幼兒擁有無限的潛能、具有動手操作的能力,相信幼兒能把事情做好。例如培養(yǎng)幼兒的生活自理能力,目標之一是讓幼兒學(xué)會自己穿衣服,可讓幼兒先計劃好穿衣服的步驟,下一步開始實踐穿衣服,最后幼兒與家長回顧分享穿衣服的步驟。

2.有利于家園協(xié)同共育

家園協(xié)同共育是學(xué)前教育質(zhì)量的重要保障。幼兒園與家庭積極主動雙向教育,教師經(jīng)常與家長溝通幼兒在園里的行為表現(xiàn),鼓勵家長為幼兒提供一個支持型自主學(xué)習(xí)的家庭環(huán)境,給予幼兒更多自主操作的機會,給予幼兒計劃思考的環(huán)節(jié)、動手操作的環(huán)節(jié)和回顧分享的環(huán)節(jié)。與此同步進行,家長把幼兒的操作體驗及時分享給主班教師。家園雙向科學(xué)對接,及時溝通幼兒的行為表現(xiàn),及時獲取幼兒的成長變化信息,實現(xiàn)高質(zhì)量合作,促進幼兒自由、自主地健康發(fā)展。

二、幼兒園活動區(qū)活動現(xiàn)狀

(一)調(diào)查設(shè)計

1.調(diào)查目的

通過對幼兒園大班活動區(qū)活動現(xiàn)狀進行調(diào)查,描述性統(tǒng)計分析當(dāng)前幼兒園大班活動區(qū)活動存在的問題,探尋幼兒園大班活動區(qū)活動的有效策略。

2.調(diào)查工具

在李會敏的《幼兒園區(qū)域活動中教師指導(dǎo)行為的研究》問卷調(diào)查的基礎(chǔ)上進行相應(yīng)改善[2],即幼兒園大班活動區(qū)活動現(xiàn)狀調(diào)查問卷。數(shù)據(jù)分析軟件采用SPSS21.0。

3.調(diào)查對象

采用目的抽樣法,選取吉林長春市5所幼兒園、廣西貴港市1所幼兒園和貴州都勻市1所幼兒園共180名教師為調(diào)查對象。

4.調(diào)查方式

采取隨機抽選方式對7所幼兒園教師發(fā)放幼兒園大班活動區(qū)活動現(xiàn)狀調(diào)查問卷。

(二)調(diào)查分析

共發(fā)放201份問卷,回收180份有效問卷,有效率為89.55%。調(diào)查情況如下:

1.關(guān)于幼兒園大班活動區(qū)計劃方面

幼兒園大班活動區(qū)活動的計劃主體主要指幼兒、教師、幼兒與教師共同計劃三個維度的主體去設(shè)計大班活動區(qū)活動的目標和活動內(nèi)容。

調(diào)查得出,以幼兒為主體計劃活動區(qū)活動僅占12.78%,以教師為主體設(shè)計活動區(qū)活動占41.67%,幼兒與教師共同計劃占45.55%。這說明在大班活動區(qū)活動中,教師為主體計劃活動區(qū)活動、幼兒與教師共同計劃活動區(qū)活動是當(dāng)前教師組織活動區(qū)活動的常用的思維方式。

上述現(xiàn)象表明,幼兒園教師忽視給予幼兒自主計劃活動區(qū)活動的機會,背離高瞻課程思想理念中給予幼兒計劃進入活動區(qū)活動的活動目標和計劃活動操作的流程。教師忽視給予幼兒進入活動區(qū)自主計劃的環(huán)節(jié),容易造成以下后果:教師清楚活動流程,但幼兒不清楚,不知道下一步要發(fā)生什么、干什么,幼兒在教師的高控下開展活動區(qū)活動,活動區(qū)活動開展前就已然失去幼兒自由自主地計劃并選擇材料、探索操作的活動意義。一方面源于教師慣用預(yù)設(shè)活動目標和內(nèi)容的思維模式,另一方面源于教師對幼兒園大班活動區(qū)活動理解存在偏差,大班活動區(qū)活動既不是替代集體教學(xué)活動,又不是集體教學(xué)活動的延伸。

2.關(guān)于教師在幼兒園大班活動區(qū)觀察記錄方面

(1)教師使用觀察記錄的人數(shù)。教師在幼兒園大班活動區(qū)對“工作”的幼兒觀察記錄主要是指在大班幼兒在活動區(qū)進行“工作”時,教師是否有觀察記錄的行為,能夠體現(xiàn)教師是否有觀察幼兒的意識。

調(diào)查得出,在幼兒進行“工作”時,教師全程在做觀察記錄的占62.78%,偶爾做觀察記錄的占33.89%,不做觀察記錄的占3.33%。這反映出超半數(shù)的教師在幼兒“工作”時做觀察記錄,也反映出部分教師在幼兒進行“工作”時不重視幼兒“工作”行為的觀察記錄,說明教師對正在“工作”中的幼兒觀察記錄意識不強。

造成上述現(xiàn)象的原因是教師未做到眼中有幼兒,導(dǎo)致對幼兒在活動區(qū)的行為指導(dǎo)產(chǎn)生偏頗。精神分析理論強調(diào),教育者要充分了解幼兒每個發(fā)展階段的特點和各年齡段所面臨的任務(wù),進而分析問題行為產(chǎn)生的根源,從而有針對性地指導(dǎo)幼兒。對幼兒的行為指導(dǎo)需要建立在觀察記錄了解幼兒發(fā)展的基礎(chǔ)上,教師科學(xué)的觀察記錄觀念有待強化。

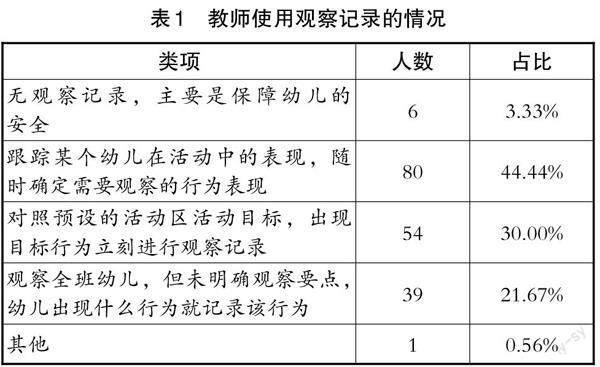

(2)教師使用觀察記錄的情況。對幼兒園大班活動區(qū)中“工作”的幼兒,教師使用觀察記錄的方式主要是指教師使用何種方式來觀察記錄正在“工作”中的幼兒的行為表現(xiàn),能夠體現(xiàn)教師觀察記錄的思想理念和活動區(qū)觀察技能。教師使用觀察記錄的情況見表1。

表1顯示,在大班活動區(qū),教師對幼兒“工作”時的觀察記錄形式多樣化,跟蹤某個幼兒在活動中的表現(xiàn),隨時確定需要觀察的行為占44.44%,反映出教師靈活根據(jù)幼兒的表現(xiàn)情況進行記錄,這種觀察記錄形式展現(xiàn)以幼兒為主體的理念,但該占比仍有待提高。對照預(yù)設(shè)的活動區(qū)活動目標,出現(xiàn)目標行為立刻進行觀察記錄的占30.00%,反映出教師未以幼兒為主體,而是以預(yù)設(shè)目標為觀察要點,忽視幼兒在活動區(qū)活動中非預(yù)設(shè)目標外的行為表現(xiàn)。觀察全班幼兒,但未明確觀察要點,幼兒出現(xiàn)什么行為就記錄什么行為的占21.67%,反映出教師雖有觀察幼兒的行為,但缺乏觀察要點,盲目地記錄全班幼兒的行為表現(xiàn),不聚焦幼兒具體的某行為表現(xiàn)特征。

上述現(xiàn)象表明教師對大班活動區(qū)幼兒的觀察記錄形式各式各樣,存在教師對大班活動區(qū)中“工作”的幼兒觀察要點不聚焦或者未明確觀察要點,容易出現(xiàn)觀察到什么就記錄什么,忘卻原本想要觀察的行為,教師的大班活動區(qū)活動觀察技能有待提高。

3.關(guān)于教師在幼兒園大班活動區(qū)的回顧情況

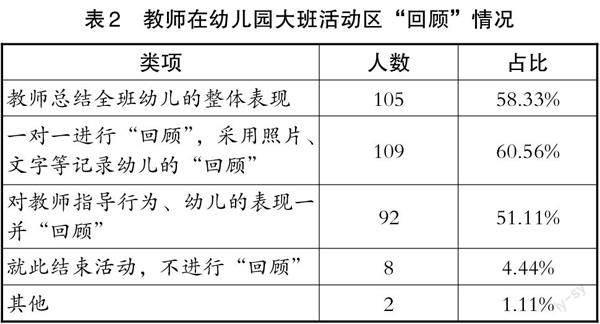

在幼兒園大班活動區(qū)活動中教師開展“回顧”環(huán)節(jié)主要是指教師如何回顧本次活動區(qū)活動的內(nèi)容和達成的效果。教師在幼兒園大班活動區(qū)的“回顧”情況(多選題)見表2。

表2顯示,占比最高60.56%的是一對一“回顧”環(huán)節(jié),教師采取照片、文字等方式記錄幼兒的“回顧”,缺少了教師本身對幼兒的指導(dǎo)行為的記錄。當(dāng)前一線教師在一對一環(huán)節(jié)中,邊傾聽幼兒的作品表述,邊記錄在作品旁邊,忘卻記錄教師自身在這個過程中的指導(dǎo)行為。教師總結(jié)全班幼兒的整體表現(xiàn)這一維度占58.33%,反映出教師偏向?qū)τ變汗残缘谋憩F(xiàn)進行“回顧”,忽視幼兒個性的表現(xiàn)。對教師指導(dǎo)行為、幼兒的表現(xiàn)一并“回顧”這一維度占51.11%,反映出教師的“回顧”環(huán)節(jié)既有教師的指導(dǎo)又有幼兒的表現(xiàn)才是合理的,但此占比有待提高。就此結(jié)束活動,不進行“回顧”這一維度占4.44%,反映出少數(shù)教師對大班活動區(qū)活動“回顧”環(huán)節(jié)不夠重視。

上述分析可得,一些教師進行一對一“回顧”,傾聽幼兒表述記錄卻忘記將教師自身的指導(dǎo)加進去,教師總結(jié)整體幼兒的表現(xiàn)而幼兒未參與“回顧”。說明教師組織本次大班活動區(qū)活動“回顧”環(huán)節(jié)不到位,同時違背了高瞻課程理念中提倡幼兒主動學(xué)習(xí)五要素之一來自兒童的語言。高瞻課程的“回顧”環(huán)節(jié)中強調(diào)師幼共同參與回顧以此提高活動回顧效果。

4.關(guān)于教師推進大班活動區(qū)活動延續(xù)的情況

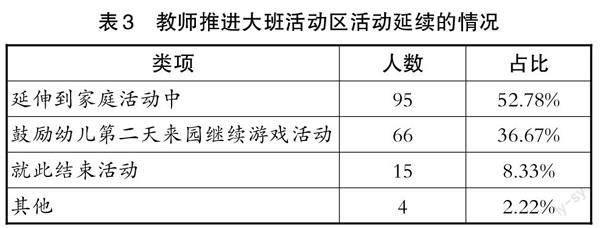

“回顧”環(huán)節(jié)后,教師推進大班活動區(qū)活動延續(xù)主要是指教師采取何種形式支持幼兒繼續(xù)推進活動以此達到鞏固和升華的效果。教師推進大班活動區(qū)活動延續(xù)情況見表3。

表5顯示,教師把大班活動區(qū)活動延伸到家庭中的占52.78%,反映出半數(shù)的教師能夠聯(lián)系到家園共育。鼓勵幼兒第二天來園繼續(xù)游戲活動的占36.67%,反映出部分教師能夠考慮到幼兒的興趣,給予幼兒第二天來園繼續(xù)開展此活動的機會,但該占比有待提高。而高瞻課程模式提倡幼兒第二天來園繼續(xù)游戲活動。

所以,在“回顧”環(huán)節(jié)后,教師對大班活動區(qū)活動延續(xù)力度不夠,無論是延伸到家庭中還是繼續(xù)支持幼兒第二天來園繼續(xù)活動都有待提高。

三、循環(huán)式幼兒園活動區(qū)教育:計劃—工作—回顧的提升策略

“計劃—工作—回顧”環(huán)節(jié)中的“計劃”環(huán)節(jié)是指教師與幼兒溝通,幫助幼兒在腦海中形成“計劃”的框架,給予幼兒表達他們在大班活動區(qū)活動的想法與意愿,在這段時間里教師傾聽幼兒的想法,充分鼓勵幼兒,為實施計劃做準備[3];“工作”環(huán)節(jié)是指幼兒開始執(zhí)行即做他們的意愿,教師在這過程中觀察記錄幼兒的行為表現(xiàn),承認和支持幼兒的活動,幫助幼兒處理操作時間的矛盾與沖突[4];“回顧”環(huán)節(jié)是指幼兒以各式各樣的方式表達他們在活動區(qū)經(jīng)歷和完成的事情,建立與計劃和行動的關(guān)系,“回顧”環(huán)節(jié)也包含教師自身回顧在活動區(qū)為幼兒做了什么[5]。

(一)“計劃”先行策略

“計劃”環(huán)節(jié)是高瞻課程“工作坊”活動順利開展的前提。高瞻課程秉承幼兒主動學(xué)習(xí)為核心,給予幼兒選擇活動區(qū)活動材料并計劃活動區(qū)活動的機會。

前期現(xiàn)狀調(diào)研結(jié)果顯示,多數(shù)教師在幼兒園大班活動區(qū)活動忽視以幼兒為主體的計劃。大班活動區(qū)活動計劃充分合理是保障幼兒參與活動區(qū)活動的前提,改變此現(xiàn)狀最基本的要求是教師要樹立科學(xué)的教育觀念,要相信幼兒有能力自主計劃活動,允許幼兒在活動中自主表達自己的想法和意圖,能自由自主地進行活動。教師應(yīng)在活動前與幼兒共同商議計劃,在“計劃”先行引領(lǐng)下,大班活動區(qū)活動更容易達成促進幼兒發(fā)展的目的。

因此,在幼兒園大班活動區(qū)活動中,教師應(yīng)該秉持“計劃”先行策略,尊重幼兒的主體性,在開展活動區(qū)活動前讓幼兒充分計劃,引導(dǎo)他們自主計劃某個活動區(qū)活動的內(nèi)容,再進行環(huán)境布置和材料投放,支持幼兒真實體驗活動區(qū)活動。

(二)寓“觀察”于“工作”策略

1.“工作”中運用“觀察”

前期現(xiàn)狀調(diào)研結(jié)果顯示,62.78%的教師全程在做觀察記錄,而剩下的則是偶爾做觀察記錄和不做觀察記錄。這些現(xiàn)象反映出教師需要樹立科學(xué)的觀察記錄觀念,觀察記錄是教師掌握幼兒成長與發(fā)展的第一手資料,是評價幼兒發(fā)展與成長的重要依據(jù)。幼兒自主進行游戲活動時,教師并不是沒有任務(wù),而是需要巡視每個角落,觀察幼兒活動區(qū)活動情況,對幼兒的行為表現(xiàn)做好觀察記錄,與此同時根據(jù)幼兒的活動情況適時引導(dǎo)。

觀察記錄在大班活動區(qū)活動中起著重要作用,能夠真實反映幼兒在活動中的行為表現(xiàn)。高瞻課程強調(diào)教師的角色時,把教師定義為“傾聽者、支持者、引導(dǎo)者和幼兒的同伴”。教師應(yīng)當(dāng)明確定位,加強對正在“工作”中幼兒的觀察,以便分析“工作”中幼兒行為問題產(chǎn)生的根源,來推測哪些原因影響幼兒出現(xiàn)該行為。

總之,教師要樹立科學(xué)的觀察記錄觀念,提高對正在“工作”中幼兒的觀察意識,“強化活動區(qū)活動的過程性觀察”[6],更好地了解幼兒的發(fā)展水平,在此基礎(chǔ)上更好地指導(dǎo)幼兒的成長與發(fā)展。

2.“工作”中優(yōu)化“觀察”

前期現(xiàn)狀調(diào)研結(jié)果顯示,教師對大班活動區(qū)中“工作”的幼兒觀察要點不聚焦或者未明確觀察要點。那么,教師觀察幼兒在活動區(qū)活動中的表現(xiàn)時,應(yīng)當(dāng)靈活地采取恰當(dāng)?shù)挠^察方式,借鑒高瞻課程的兒童觀察記錄表記錄幼兒每一個關(guān)鍵經(jīng)驗,其中軼事記錄是高瞻課程常用的觀察記錄方式。

以軼事記錄的方法為例,教師對正在“工作”中的幼兒進行觀察記錄。首先,教師選擇一個想要觀察的幼兒發(fā)展領(lǐng)域,把這一領(lǐng)域?qū)懺跀?shù)張紙頂端,然后貼在教室內(nèi)一些顯眼的位置。其次,當(dāng)教師觀察到一個幼兒表現(xiàn)出與要觀察的領(lǐng)域相關(guān)的行為時,立刻將其記錄在最靠近教師位置的紙上。這樣可以彌補教師照看幼兒活動區(qū)活動時觀察不到幼兒的行為表現(xiàn)的缺陷,能夠及時記錄幼兒的成長與發(fā)展。最后,騰出時間來和團體成員討論所觀察到的幼兒行為表現(xiàn),并計劃未來的行動。

因此,在幼兒“工作”時,教師需要明確并聚焦觀察目標,采取圖標等方式及時將幼兒的行為表現(xiàn)記錄在紙張上,及時捕抓幼兒的某一瞬間變化。教師需要不斷優(yōu)化觀察方式,及時捕抓某一領(lǐng)域相關(guān)的行為變化,注重對幼兒的過程性觀察,為后續(xù)幼兒的活動區(qū)活動提供引導(dǎo)方向。

(三)“回顧”促發(fā)展策略

1.幼兒園方面

著名教育心理學(xué)家皮亞杰提出的認知發(fā)展理論,幼兒園的幼兒處于前運算階段,能夠使用語言、文字和抽象的符號表達自己內(nèi)心的想法。高瞻課程在“回顧”環(huán)節(jié)也提倡幼兒應(yīng)當(dāng)大膽表達自己在活動中做了什么,遇到了什么困難,解決了什么問題,完成了什么操作,通過“回顧”環(huán)節(jié),使幼兒在活動區(qū)活動中鞏固經(jīng)驗、擴展經(jīng)驗以及表達體驗。此時,教師要根據(jù)幼兒的表述給予有針對性的補充與反饋,適當(dāng)?shù)刈穯栆约ぐl(fā)幼兒深度思考,在回憶中提升幼兒的發(fā)展經(jīng)驗以及培養(yǎng)幼兒的學(xué)習(xí)品質(zhì)。

此外,高瞻課程在“回顧”環(huán)節(jié)提倡教師鼓勵幼兒第二天繼續(xù)他們的活動。所以,幼兒園應(yīng)當(dāng)提供幼兒繼續(xù)此活動的機會。既保持幼兒的興趣又延續(xù)活動內(nèi)容,進階式生成新的活動內(nèi)容,促進幼兒認知螺旋式發(fā)展。

2.“家—園—社”方面

20世紀70年代末,高瞻課程“工作坊”活動為維系“家庭—幼兒園”的聯(lián)系,提出促進家園合作的建議,例如讓家長改變觀念,鼓勵家長參與進來,了解幼兒在園的狀況,支持幼兒園工作,家長是幼兒的重要教育者等,都對“家—園—社”合作共育有積極啟示作用。

在家庭環(huán)境中,高瞻課程意識到家庭環(huán)境、家庭生活習(xí)慣在幼兒的成長中扮演著重要角色,于是要求教師了解幼兒家庭文化背景等,并在幼兒園向幼兒提供有針對性的教育。

在園外,通過社區(qū)活動加強“家—園”育人理念溝通,形成育人的“家—園—社”一體化路徑,及時對幼兒成長和活動中的問題進行解惑。

通過“家—園—社”環(huán)境互動,或家長主動銜接幼兒在園游戲,引導(dǎo)幼兒回顧游戲并為之解惑;或與幼兒一起準備游戲材料,引導(dǎo)幼兒回顧前期經(jīng)驗,為后續(xù)活動做經(jīng)驗準備。由此,“家—園—社”三環(huán)滾動,對推進幼兒持續(xù)活動,促進幼兒成長與發(fā)展有積極意義。

高瞻課程“工作坊”活動提出“計劃—工作—回顧”環(huán)節(jié),使大班活動區(qū)活動具有一定指向性,對于幼兒園大班活動區(qū)的自主活動有一定的提示,教師能夠有目的地觀察與記錄,幼兒有機會自主計劃活動目標和內(nèi)容而進行“工作”。從幼兒園開展的自主游戲活動中可以看到高瞻課程這一核心理念的影子,秉承幼兒的主動學(xué)習(xí)為核心,教師可以借鑒這種對主動學(xué)習(xí)的界定和相應(yīng)的指標,構(gòu)建符合本土特色的“中國式”高瞻課程[7],結(jié)合自己教育經(jīng)驗重新規(guī)范“幼兒主體性”可以評價教育活動的指標,優(yōu)化教師在大班活動區(qū)活動中的觀察記錄,使其適應(yīng)本地區(qū)本班幼兒的發(fā)展需要,更好地促進幼兒個性化成長與發(fā)展。

【參考文獻】

[1]李霞.基于高瞻課程“主動學(xué)習(xí)”思想的幼兒園區(qū)域活動實施探析[J].濰坊工程職業(yè)學(xué)院學(xué)報,2020,33(1):103-108.

[2]李會敏.幼兒園區(qū)域活動中教師指導(dǎo)行為的研究[D].桂林:廣西師范大學(xué),2006.

[3]閆穎.美國學(xué)前高瞻課程模式研究[D].哈爾濱:哈爾濱師范大學(xué),2013.

[4]王聰穎.高瞻課程在我國幼兒園區(qū)域活動中的本土化建構(gòu):基于幼兒“主動學(xué)習(xí)”的核心思想[J].濰坊工程職業(yè)學(xué)院學(xué)報,2020,33(6):96-101.

[5]同[4].

[6]蘇日娜.區(qū)域游戲活動中幼兒自主性學(xué)習(xí)的現(xiàn)狀研究:基于高瞻課程的視角[D].昆明:云南師范大學(xué),2022:68.

[7]樊豫爭.國內(nèi)外比較視角下我國高瞻課程研究現(xiàn)狀及對策分析[J].昆明學(xué)院學(xué)報,2021,43(5):72-77.

甘麗娟 / 黔南民族師范學(xué)院教育科學(xué)學(xué)院,從事學(xué)前教育研究;田穗 / 黔南民族師范學(xué)院教育科學(xué)學(xué)院,教授,從事幼兒園教師專業(yè)發(fā)展、民族文化教育、幼兒園課程研究(都勻 558000);*通訊作者,E-mail:htxy200153@163.com

【基金項目】貴州省教育科學(xué)規(guī)劃項目“少數(shù)民族口承文學(xué)德育資源在園本課程中的應(yīng)用研究”(2019B196);黔南州教育科學(xué)規(guī)劃項目“傳統(tǒng)節(jié)日繪本融入幼兒園體驗式主題課程的策略研究”(2022B003)