中學生情緒表達沖突對孤獨感的影響

盧二妹 廖全明 張彤

【摘 要】研究中學生的情緒表達沖突對孤獨感的影響對于中學生心理健康教育具有重要意義。文章采取隨機整群抽樣法,選取成都市某中學273名中學生為研究對象,采用拒絕敏感性量表、孤獨感量表、情緒表達沖突量表進行問卷調查。結果可知,情緒表達沖突與孤獨感呈正相關,與拒絕敏感性呈正相關,孤獨感與拒絕敏感性呈正相關。有效了解學生情緒沖突對孤獨感的影響,一方面可以通過探索中學生情緒表達沖突的特點進行干預加強情緒表達,進而減少孤獨感體驗;另一方面也可以通過降低拒絕敏感性來減少孤獨感的產生,促使學生形成健康的心理。

【關鍵詞】中學生 孤獨感 情緒表達沖突 拒絕敏感性

【中圖分類號】G444? 【文獻標識碼】A? 【文章編號】1002-3275(2023)18-77-04

孤獨感(loneliness)是個體對社會關系網絡不滿意所產生的一種主觀體驗,通常伴有悲傷和空虛等情緒反應[1],可能誘發抑郁癥、攻擊行為、不安全性行為甚至是自殺行為[2]等心理健康問題。情緒表達沖突是個體在渴望表達情緒與害怕表達情緒時產生的接近-回避沖突情緒狀態。[3]拒絕敏感性是個體對他人拒絕信息進行過度反應的一種態度傾向。[4]有研究表明,孤獨感與拒絕敏感性關系密切,某種程度上拒絕敏感性甚至能夠預測孤獨感。[5]拒絕敏感性與情緒表達沖突亦有緊密關系,高情緒表達沖突的中學生往往拒絕表露自己內心的真實想法,容易產生對環境信息的消極認知,導致拒絕敏感性。中學是認知、情感、人際交往等心理現象從敏感走向不敏感、從不成熟到成熟的過渡階段。因此,研究中學生的孤獨感現狀并分析其與情緒表達沖突、拒絕敏感性的關系,對厘清孤獨感現狀及其產生機制、更好地開展中學生心理健康教育具有重要的理論意義和實踐意義。

一、對象與方法

(一)研究對象

采取隨機整群抽樣的方法從中學抽取學生進行調查,剔除信息缺失及填寫不規范的問卷后,獲得最終有效問卷273份。其中,男生139人,女生134人;初一118人,初二86人,高一69人;平均年齡為(13.75±1.20)歲。本次調查得到被試及其監護人的知情同意。

(二)研究工具

1.孤獨感量表

采用Russell編制的孤獨感量表[6],該量表共有20個題項,采用Liket-4級評分,得分越高表示個體的孤獨感越高,該量表的Cronbach's α為0.93。

2.情緒表達沖突問卷

采用由國外研究者King與Emmons編制、國內研究者馮克曼翻譯修訂的情緒表達沖突問卷(AEQ-G28)[7],該量表共有23個題項,分為后悔表達、渴望被理解、情緒迷思、抑制正性情緒和抑制負性情緒共5個維度,得分越高表示個體的情緒表達沖突越高,該量表的Cronbach's α為0.91。

3.拒絕敏感性量表

采用由國外研究者Rebacca L Jobe編制、國內學者李霞修訂的拒絕敏感性量表[8],該量表共有18個題項,采用Liket-5級評分,得分越高表明個體的拒絕敏感性越高,該量表的Cronbach's α為0.86。

全部結果采取SPSS24.0和PROCESS3.4.1統計軟件進行數據錄入和統計分析。

二、結果

(一)中學生孤獨感的基本情況

根據量表編制者Russell的劃分標準,孤獨感量表得分在45分以上為高孤獨、40~44分為一般偏上孤獨、34~39分為中間孤獨、28~33分為一般偏下孤獨、20~27分以下為低孤獨,孤獨感量表得分在40分及以上可以認為有孤獨感困擾。通過初步評估,中學生有孤獨感困擾的占總體的58.24%。為了進一步了解孤獨感的分布情況,對不同性別、年齡、家庭結構、戶籍來源中學生的檢出率情況進行分析,結果見表1。

(二)中學生孤獨感與情緒表達沖突、拒絕敏感性的相關分析

對中學生孤獨感得分、拒絕敏感性總分、情緒表達沖突總分及各維度得分進行皮爾遜積差相關系數分析,結果見表2。

從表1可知,孤獨感與拒絕敏感性總分、情緒表達沖突總分之間呈顯著相關關系(P<0.01),孤獨感、拒絕敏感性與情緒表達沖突各維度包括情緒迷思、渴望被理解、抑制正性情緒、抑制負性情緒、后悔表達得分之間呈顯著的正相關關系(P<0.01)。表明情緒表達沖突、拒絕敏感性對孤獨感有明顯的促進作用。

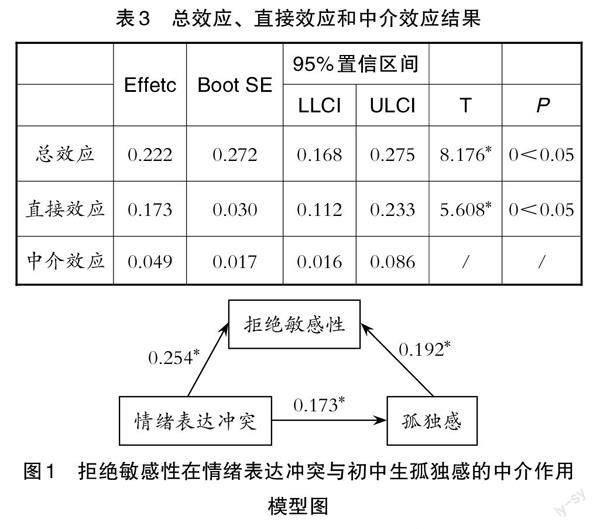

(三)拒絕敏感性在情緒表達沖突與孤獨感間的中介效應分析

運用Hayes編制的Process宏程序Model 4模型,對拒絕敏感性在情緒表達沖突與孤獨感之間的中介效應進行檢驗,以情緒表達沖突為自變量,孤獨感為因變量,拒絕敏感性為中介變量。Bootstrap重復抽樣5000次,獲得的95%置信區間不包含0,表明中介效應顯著。結果見表3、圖1。

表3表明,情緒表達沖突對孤獨感有顯著正向預測作用,且加入中介變量拒絕敏感性后,正向預測的顯著性仍然顯著(P<0.05),同時情緒表達沖突對拒絕敏感性的正向預測作用顯著,拒絕敏感性對中學生孤獨感的正向預測也顯著(P<0.05)。即拒絕敏感性在情緒表達沖突與孤獨感間存在部分中介作用,且效應顯著,95%置信區間為[0.016—0.086],中介效應為0.049,占總效應的22.73%。

三、討論

(一)對中學生孤獨感基本情況的討論

根據Russell對孤獨感的判斷標準,該檢測有孤獨感困擾的中學生占總體的58.30%。在性別、家庭結構和戶籍來源上孤獨感沒有顯著差異,年級對孤獨感有顯著性影響,與以往研究結果一致[9]。其中,高一年級的孤獨感困擾(37.10%)要高于初二、初一年級,其原因主要有以下兩點:一是高一學生正處于學業壓力大和青春期半成熟半幼稚的矛盾時期,導致心理健康水平偏低[10],產生較高的孤獨感。二是高一學生在校寄宿,與家庭、“社會聯結”[11]較低,獲取的支持和陪伴在數量與質量上都比初中時期有所減少,并且在人際交往中接觸的主要是教師和同伴群體,而同伴群體的消極情緒具有一定的彌漫性,使得敏感的高一學生在人際互動中體驗到更多的消極情緒,最終導致壓抑、情緒表達障礙、孤獨感等心理問題。[12]

(二)對孤獨感與拒絕敏感性、情緒表達沖突之間關系的討論

通過相關分析發現,情緒表達沖突與孤獨感呈正相關,中學生的情緒表達沖突越高,其孤獨感越嚴重,與已有研究一致。[13]情緒表達沖突與拒絕敏感性呈正相關,中學生的情緒表達沖突越高,其拒絕敏感性也越高。具體來說,情緒表達沖突的中學生不確定如何在社會環境中表達自己的情緒,也無法準確預測他人對自己的自我表達做何反應,因此他們的情緒表露迷茫,以及后悔自我表露,容易產生人際疏離和孤獨感。再者,情緒表達沖突個體對環境信息帶有偏見,認為環境信息有非常充分的拒絕性,這種對信息的消極態度促使情緒表達沖突個體傾向于使用回避應對策略[14],這樣可能加重個體拒絕敏感性并產生孤獨感。拒絕敏感性與孤獨感呈正相關,個體拒絕敏感性越高,其孤獨感越重。不少研究發現,高拒絕敏感性的個體通常具有較低水平的自尊[15],在個體感知到拒絕信息時,可能體驗到更強烈的消極情緒,容易產生焦慮、抑郁、孤獨等心理問題[16]。

(三)對拒絕敏感性在情緒表達沖突與孤獨感關系中中介作用的討論

通過中介分析發現,拒絕敏感性在情緒表達沖突影響孤獨感的過程中起部分中介作用。一方面情緒表達沖突可以正向預測拒絕敏感性[17],與以往研究結果相似,即高情緒表達沖突的中學生既處于情緒不穩定、性格躁動不安的青春期,又長期處于封閉的寄宿制環境中,缺乏情緒傾訴的可靠對象,造成情緒表達沖突,而高情緒表達沖突的中學生在理解他人情緒上有困難,往往過度解讀他人情緒[18],并產生過度拒絕傾向,形成拒絕敏感性。另一方面拒絕敏感性正向預測孤獨感,與以往結論一致[19],即拒絕敏感性高的中學生在人際交往過程中往往采取消極的應對方式,嚴重影響良好人際關系的建立和維持,這種人際交往的需求長期得不到滿足就會引發孤獨感。[20]拒絕敏感性的部分中介作用銜接了情緒表達沖突影響孤獨感的過程,即情緒表達沖突對孤獨感的影響有一部分是由拒絕敏感性所解釋的,當中學生面臨情緒表達沖突加劇時,除了這種狀況本身會帶來孤獨感,還會因為對社會情境信息的過度拒絕預期和拒絕反應加深孤獨感。因此,一方面可以通過探索中學生情緒表達沖突的特點進行干預加強情緒表達,進而減少孤獨感體驗,另一方面也可以通過降低拒絕敏感性來減少孤獨感的產生。此外,本研究發現中介效應為22.73%,說明除了拒絕敏感性外,還有其他因素可能在情緒表達沖突對孤獨感的影響中發揮作用,今后的研究可以進一步探討其中的機制。

【參考文獻】

[1]劉廣增,張大均,羅世蘭,等.8-12歲兒童孤獨感及其與父母情感溫暖、問題行為的關系[J].中國臨床心理學雜志,2018,26(3):586-594,594.

[2]CHECK J V P,PERLMAN D,&MALAMUTH N M.Loneliness and aggressive behaviour[J].Journal of social and personal relationships,1985,2(3):243-252.

[3]TRACHSEL M,GURTNER A,von KNEL M,et al.Keep it in or let it out?Ambivalence over the expression of emotion as a moderator of depressiveness in unemployed subjects[J].Swiss journal of psychology,2010,69(3):141-146.

[4]DOWNEY G,LEBOLT A,RINCóN C,et al.Rejection sensitivity and children's interpersonal difficulties[J].Child development,1998,69(4):1074-1091.

[5]MCDONALD K L,BOWKER J C,RUBIN K H,et al.Interactions between rejection sensitivity and supportive relationships in the prediction of adolescents' internalizing difficulties[J].Journal of youth and adolescence,2010,39(5):563-574.

[6]RUSSELL D W.UCLA loneliness scale (version 3):reliability,validity,and factor structure[J].Journal of Personality Assessment,1996,66(1):20-40.

[7]馮克曼,王佳寧,劉勇.情緒表達沖突問卷中文版在大學生中應用的信度和效度[J].中國臨床心理學雜志,2017,25(2):289-293.

[8]李霞.拒絕敏感性的相關性研究[D].南昌:江西師范大學,2007.

[9]賀云鈴,王冬雪,趙玲,等.混合性焦慮抑郁障礙青少年孤獨感現狀及影響因素分析[J].中國學校衛生,2023,44(3):394-397,402.

[10]張振峰,林霞,鄧美榮,等.中學生心理健康狀況調查及對策分析[J].中國衛生工程學,2023,22(2):175-178.

[11]彭海云,盛靚,王金睿,等.2001~2019年我國青少年孤獨感的變遷:橫斷歷史研究的視角[J].心理發展與教育,2023,39(3):449-456.

[12]魏婷,潘誠.寄宿制私立學校中學生心理健康狀況調查[J].山東農業工程學院學報,2017,34(6):59-60.

[13]葉寶娟,周秀秀,夏扉.拒絕敏感性、情緒表達矛盾和孤獨感的關系:個體為中心的視角[J].中國臨床心理學雜志,2021,29(3):614-617.

[14]常保瑞,肖茜丹,梁煒為,等.大學生情緒表達矛盾與心理健康的關系:社會限制的中介作用[J].心理技術與應用,2020,8(5):305-311.

[15]鄭志懷,陳明,王蒙,等.拒絕敏感性與大學生病理性網絡使用的關系:自尊和孤獨感的鏈式中介作用[J].中國健康心理學雜志,2019,27(12):1890-1894.

[16]楊曉靜,丁坤,黃凱,等.拒絕敏感性在留守經歷大學生心理彈性與社會適應性關系中的作用[J].中國學校衛生,2021,42(6):867-871.

[17]同[13].

[18]同[14].

[19]同[15].

[20]楊玉龍.高中生拒絕敏感性、友誼質量、自尊與孤獨感的關系研究[D].哈爾濱:哈爾濱師范大學,2017.

盧二妹 / 重慶師范大學教育科學學院,從事學校心理學研究(重慶 401331);廖全明 / 成都師范學院教育與心理學院,教授,從事學校心理學研究(成都 611130);張彤 / 重慶師范大學教育科學學院,從事學校心理學研究(重慶 401331)