“第二個(gè)結(jié)合”視域下高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的現(xiàn)狀、問題及解決途徑

□李怡帆 許亮/文

“第二個(gè)結(jié)合”是中國共產(chǎn)黨對(duì)馬克思主義中國化時(shí)代化歷史經(jīng)驗(yàn)的深刻總結(jié),是對(duì)中華文明發(fā)展規(guī)律的深刻把握。中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化是中華民族的文化基因,充實(shí)了馬克思主義的文化生命,推動(dòng)馬克思主義不斷實(shí)現(xiàn)中國化時(shí)代化的新飛躍。教育部《完善中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育指導(dǎo)綱要》中提出:“加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,是深化中國特色社會(huì)主義教育和中國夢(mèng)宣傳教育的重要組成部分;加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,是構(gòu)建中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承體系,推動(dòng)文化傳承創(chuàng)新的重要途徑;加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,是培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,落實(shí)立德樹人根本任務(wù)的重要基礎(chǔ)。[1]”高校基于“第二個(gè)結(jié)合”的視域,開展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,對(duì)于賡續(xù)中華民族的根與魂,夯實(shí)民族文化自信與價(jià)值觀自信的根基,增強(qiáng)國家文化軟實(shí)力,培養(yǎng)具有中國人的志氣、骨氣、底氣的時(shí)代新人都具有非常重要的意義。對(duì)當(dāng)前我國高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研,是加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的基本前提。要了解我國高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的現(xiàn)狀,需要選取不同類型的高校開展深入調(diào)研,進(jìn)一步摸清當(dāng)前我國高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的現(xiàn)狀,研究我國高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育存在的主要問題,提出我國高校加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育、增強(qiáng)大學(xué)生文化自信的方法途徑。當(dāng)前,高校在中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育方面主要存在中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育供給不足、缺乏頂層設(shè)計(jì)和相關(guān)機(jī)制,大學(xué)生對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的了解和認(rèn)同存在矛盾、缺乏對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的興趣以及存在與中華傳統(tǒng)美德相背離的行為等問題。加強(qiáng)高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的方法途徑主要包括加強(qiáng)思想理論武裝,加強(qiáng)教學(xué)實(shí)踐改革,加強(qiáng)載體和環(huán)境建設(shè),堅(jiān)守中華文化立場(chǎng),構(gòu)建以文化人、以文育人的協(xié)同育人機(jī)制,推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化線上教育和網(wǎng)絡(luò)傳播等。

1 我國高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的現(xiàn)狀

為了進(jìn)一步了解我國高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的現(xiàn)狀,課題組在國內(nèi)高校開展了網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)研,包括我國高校138所,分布在全國26個(gè)省(自治區(qū)、直轄市),共發(fā)出問卷350份,收到有效問卷348份。應(yīng)用數(shù)據(jù)分析軟件進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。

分析本次調(diào)研結(jié)果,有助于了解我國高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的現(xiàn)狀。

(1)對(duì)文化重要作用的認(rèn)識(shí),94%的大學(xué)生非常贊同“文化是一個(gè)國家的軟實(shí)力,對(duì)于實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢(mèng)具有重要意義”的觀點(diǎn),6%的大學(xué)生比較贊同上述觀點(diǎn)。這表明,我國大學(xué)生高度認(rèn)同文化在當(dāng)今時(shí)代的重要作用。

(2)關(guān)于中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的價(jià)值和作用,91.1%的大學(xué)生非常贊同“中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化是中華民族獨(dú)特的精神標(biāo)識(shí),是中國特色社會(huì)主義植根的文化沃土,對(duì)于延續(xù)和發(fā)展中華文明、促進(jìn)人類進(jìn)步發(fā)揮著重要作用”的觀點(diǎn),8.9%的大學(xué)生比較贊同上述觀點(diǎn),這表明我國大學(xué)生高度認(rèn)同中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要作用。

(3)對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的了解程度,非常了解的占18.7%,有一定了解的占67.8% ,了解較少的占13.5%。這表明我國大學(xué)生中真正熟悉和了解中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的比例并不高,大多數(shù)同學(xué)對(duì)于中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化只是一知半解甚至不了解,高校亟待加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育。

(4)興趣是最好的老師,是開展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的前提條件。51.4%的大學(xué)生對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化非常感興趣,46.0%的大學(xué)生對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化有些感興趣,2.6%的大學(xué)生對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化不太感興趣。這表明我國97.4%的大學(xué)生對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化感興趣,高校開展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育具有良好的基礎(chǔ)。

(5)關(guān)于中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的現(xiàn)代意義,97.7%的大學(xué)生認(rèn)為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化在今天仍有積極意義,值得學(xué)習(xí);0.9%的大學(xué)生認(rèn)為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化在今天已經(jīng)過時(shí),不值得學(xué)習(xí);1.4%的大學(xué)生不清楚這一問題。這表明我國絕大多數(shù)大學(xué)生認(rèn)可中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化在現(xiàn)代社會(huì)的價(jià)值和意義。

(6)對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化不同內(nèi)容的關(guān)注,關(guān)注“經(jīng)、史、子、集等國學(xué)經(jīng)典”的大學(xué)生占46.8%,關(guān)注“中華詩詞歌賦”的大學(xué)生占74.1%,關(guān)注“琴棋書畫、戲劇等傳統(tǒng)藝術(shù)”的大學(xué)生占59.8%,關(guān)注“傳統(tǒng)技藝與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”的大學(xué)生占67.2%,關(guān)注“民俗與傳統(tǒng)節(jié)日”的大學(xué)生占77.0%。這表明我國大學(xué)生最為關(guān)注“民俗與傳統(tǒng)節(jié)日”,其次關(guān)注“中華詩詞歌賦”“傳統(tǒng)技藝與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”“琴棋書畫、戲劇等傳統(tǒng)藝術(shù)”,關(guān)注度最低的是“經(jīng)、史、子、集等國學(xué)經(jīng)典”。

(7)關(guān)于我國高校開展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的必要性,73.3%的大學(xué)生認(rèn)為非常有必要,25%的大學(xué)生認(rèn)為有一定必要,0.9%的大學(xué)生認(rèn)為沒有必要,0.8%的大學(xué)生認(rèn)為無所謂。這表明我國98.3%的大學(xué)生認(rèn)為高校有開展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的必要性,只有1.7%的大學(xué)生認(rèn)為沒有必要或者無所謂。

(8)關(guān)于我國高校開設(shè)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育課程的情況,75%的高校開設(shè)了中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育方面的課程,25%的高校沒有開設(shè)相關(guān)課程。這表明我國高校存在中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育課程供給不足的問題,需要進(jìn)行中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育課程“供給側(cè)改革”,開設(shè)更多數(shù)量、更高質(zhì)量的通識(shí)教育“核心課”和“金課”,以滿足廣大學(xué)生的傳統(tǒng)文化教育需求,為高校實(shí)施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育修建好“主渠道”。

(9)關(guān)于高校開設(shè)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育課程的性質(zhì),必修課占26.7%,選修課占46% ,通識(shí)教育課占27.3%。這表明,選修課仍然是高校開設(shè)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育課程的主要形式,通識(shí)教育課和必修課則是次要渠道,高校需要進(jìn)行課程改革,把中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育課程更多地納入面向全體學(xué)生的通識(shí)教育核心課或人文素質(zhì)教育必修課。

(10)關(guān)于高校組織的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng),選擇“不論什么時(shí)候,只要有空都會(huì)參加”的大學(xué)生占36.2%,選擇“如果是周末休息時(shí)間,可能參加”的大學(xué)生占56.9%,選擇“不會(huì)參加,但是支持這樣的活動(dòng)”的大學(xué)生占6.6%,選擇“不參加,也不支持”的大學(xué)生占0.3%。這表明93.1%的大學(xué)生愿意并積極參加高校組織的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng),只有0.3%的大學(xué)生不愿意參加高校組織的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng),6.6%的大學(xué)生雖然支持所在高校組織的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng),但選擇了觀望態(tài)度,不會(huì)參加相關(guān)活動(dòng)。

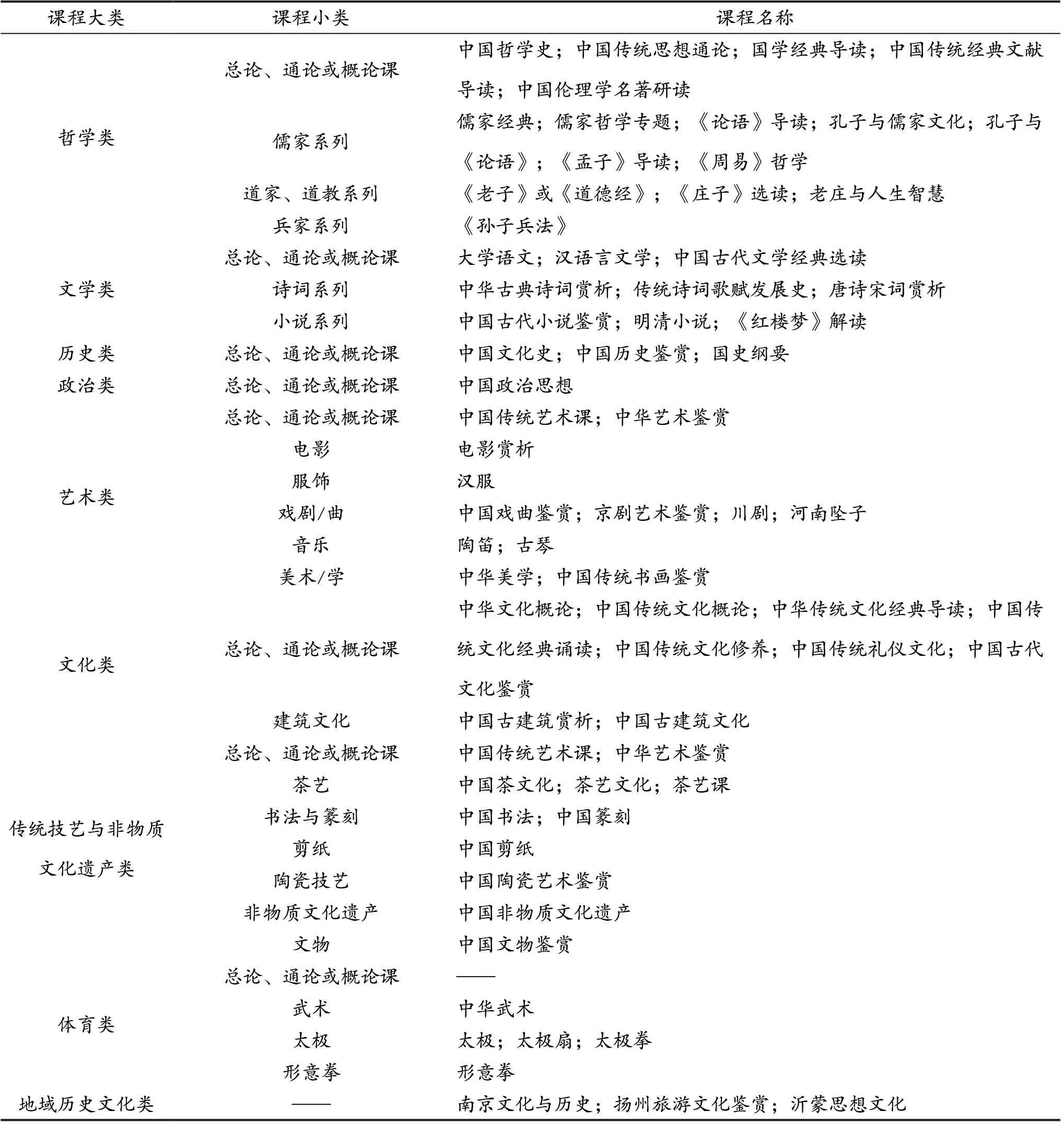

(11)關(guān)于我國高校開設(shè)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育課程的具體名稱,從大類區(qū)分有哲學(xué)類課程、文學(xué)類課程、歷史類課程、政治類課程、藝術(shù)類課程、文化類課程、技藝與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)類課程、體育類課程,以及地域歷史文化類課程,具體情況如表1所示。

表1 我國高校開設(shè)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育課程的具體名稱

(12)關(guān)于希望高校開設(shè)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化相關(guān)課程的主題,49.7% 的大學(xué)生選擇了“中華傳統(tǒng)文化經(jīng)典選讀”,64.4%的大學(xué)生選擇了“詩詞歌賦與文學(xué)經(jīng)典”,64.4%的大學(xué)生選擇了“琴棋書畫、戲劇、篆刻等傳統(tǒng)藝術(shù)”,64.9%的大學(xué)生選擇了“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、傳統(tǒng)技藝與民俗文化”,64.9%的大學(xué)生選擇了“太極拳、蹴鞠等中華武術(shù)與傳統(tǒng)體育”。這表明,大約2/3的大學(xué)生喜歡傳統(tǒng)技藝、傳統(tǒng)體育、傳統(tǒng)藝術(shù)、詩詞歌賦類課程,大約1/2的大學(xué)生喜歡中華傳統(tǒng)文化經(jīng)典選讀類課程。

2 我國高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育存在的問題

上述調(diào)研數(shù)據(jù)充分說明我國絕大多數(shù)高校學(xué)生對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化是認(rèn)同的,也充滿了一定的興趣,在中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育方面有強(qiáng)烈的需求。相對(duì)而言,也存在一些不容忽視的問題。

第一,存在中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育課程供給不足的問題。25%的高校依然沒有開設(shè)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育相關(guān)課程;在已經(jīng)開設(shè)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育課程的高校中,必修課只占高校開設(shè)相關(guān)課程的26.7%,通識(shí)教育課占27.3%,選修課的比例卻高達(dá)46%。因此,我國高校應(yīng)該加大中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育“供給側(cè)改革”,建設(shè)更多數(shù)量、更高質(zhì)量的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育通識(shí)核心課或人文素質(zhì)教育必修課,以滿足廣大學(xué)生的傳統(tǒng)文化教育需求。

第二,存在對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育重要性認(rèn)識(shí)不高、缺乏中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育頂層設(shè)計(jì)和相關(guān)機(jī)制、教育內(nèi)容缺乏系統(tǒng)性等問題。通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),我國1/4的高校仍然沒有開設(shè)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育課程,即使開設(shè)了相關(guān)課程也主要以選修課為主,缺乏把中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育課程納入全校必修課或通識(shí)核心課的頂層設(shè)計(jì)和機(jī)制體制,也缺乏把中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育融入思想政治教育、通識(shí)教育、專業(yè)教育和實(shí)踐教育的相關(guān)機(jī)制,使我國高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育由于缺乏機(jī)制保障而顯得動(dòng)力不足。

第三,對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的了解和認(rèn)同存在矛盾,從情感上高度認(rèn)同中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,但是缺乏對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的理性認(rèn)知。通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),我國大學(xué)生中真正熟悉和了解中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的比例并不高,只占18.7%。絕大多數(shù)同學(xué)未熟讀過“四書五經(jīng)”等國學(xué)經(jīng)典,對(duì)老子、孔子、莊子、孟子等中國古代思想家的哲學(xué)思想和核心觀念只是一知半解甚至不了解,這說明我國高校亟待加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,以提高大學(xué)生對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的理性認(rèn)知。

第四,一定程度上存在漠視中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的問題,甚至出現(xiàn)了價(jià)值觀偏差、道德冷漠等與中華傳統(tǒng)美德和人文精神相背離的行為。通過調(diào)研發(fā)現(xiàn),只有51.4%的大學(xué)生對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化非常感興趣,還有一定比例的大學(xué)生對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化毫無興趣。近年來,我國大學(xué)生中也產(chǎn)生了道德冷漠、校園霸凌、漠視生命、“精日哈韓”等與中華傳統(tǒng)美德和人文精神相背離的錯(cuò)誤行為。例如,有“精日”傾向的某大學(xué)研究生在微博上大肆侮辱和謾罵自己的同胞,某中國留學(xué)生在國外大學(xué)畢業(yè)典禮上肆意丑化祖國、公開宣揚(yáng)西方的“普世價(jià)值”等。這些行為都是缺乏傳統(tǒng)美德和文化自信的表現(xiàn)。

我國高校必須充分重視和加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育。首先,加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,是賡續(xù)中華民族文化傳統(tǒng)、筑牢文化自信根基、增強(qiáng)國家文化軟實(shí)力的重要途徑。中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化是中華民族的文化基因和突出優(yōu)勢(shì),是我們最深厚的文化軟實(shí)力。面對(duì)世界百年未有之大變局和中華民族偉大復(fù)興戰(zhàn)略全局,高校加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,是賡續(xù)中華民族文化傳統(tǒng)、筑牢文化自信根基、維護(hù)國家文化安全、增強(qiáng)國家文化軟實(shí)力的題中應(yīng)有之義。其次,加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,是落實(shí)立德樹人、文化育人使命任務(wù),完善文化傳承創(chuàng)新重要功能的有效途徑。教育是培養(yǎng)人的活動(dòng),承擔(dān)著育人、育才的責(zé)任和使命。高等教育作為培養(yǎng)高級(jí)專門人才的實(shí)踐活動(dòng),具有人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新四項(xiàng)重要功能,而文化傳承創(chuàng)新的主體任務(wù)應(yīng)是中華文化的傳承與創(chuàng)新。因此,我國高校加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,是落實(shí)立德樹人根本任務(wù)、貫徹文化育人教育方針、完善文化傳承創(chuàng)新功能的有效途徑,是傳承創(chuàng)新中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展、增強(qiáng)新時(shí)代高校文化自信和教育自信的重要渠道。再次,加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,是堅(jiān)定大學(xué)生文化自信、提高大學(xué)生文化素養(yǎng)、增強(qiáng)大學(xué)生做中國人的志氣、骨氣和底氣的重要抓手。作為擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人,作為未來的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人,我國大學(xué)生有學(xué)習(xí)掌握中華優(yōu)秀傳統(tǒng)經(jīng)典、傳承創(chuàng)新中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的責(zé)任與義務(wù)。我國高校開設(shè)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化課程,加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,可以使大學(xué)生深入了解中華傳統(tǒng)思想理念、中華人文精神和中華傳統(tǒng)美德,可以提高大學(xué)生的人文素養(yǎng)和國學(xué)素養(yǎng)、培養(yǎng)具有中國人的志氣、骨氣和底氣的時(shí)代新人。

3 我國高校加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的方法途徑

第一,加強(qiáng)思想理論武裝,以習(xí)近平總書記關(guān)于中華優(yōu)秀傳統(tǒng)教育的重要論述來指導(dǎo)我國高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育頂層設(shè)計(jì)和教學(xué)實(shí)踐。習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想是黨和國家的指導(dǎo)思想,是我國高校加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的行動(dòng)指南。我國高校要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于中華優(yōu)秀傳統(tǒng)教育的重要論述和關(guān)于繼承弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化系列講話精神,貫徹落實(shí)中共中央辦公廳和國務(wù)院辦公廳《關(guān)于實(shí)施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程的意見》、教育部《完善中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育指導(dǎo)綱要》,做好中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育頂層設(shè)計(jì)和教學(xué)實(shí)踐。

第二,堅(jiān)守中華文化立場(chǎng),推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育實(shí)踐和文化基因校園傳承,增強(qiáng)大學(xué)生做中國人的志氣、骨氣和底氣。我國高校加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,一要堅(jiān)守中華文化立場(chǎng),以客觀、科學(xué)、禮敬的態(tài)度對(duì)待中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化;二要加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化研究挖掘和創(chuàng)新發(fā)展,闡明中華文化的獨(dú)特創(chuàng)造、價(jià)值理念,厘清中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的時(shí)代內(nèi)涵,賦予其新的現(xiàn)代表達(dá)形式;三要推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育實(shí)踐和文化基因校園傳承,增強(qiáng)莘莘學(xué)子做中國人的志氣、骨氣和底氣。

第三,加強(qiáng)教學(xué)實(shí)踐改革,完善中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育課程建設(shè)、教學(xué)改革和實(shí)踐創(chuàng)新,構(gòu)建我國高校加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的協(xié)同育人機(jī)制。高校是傳承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和實(shí)施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的主要機(jī)構(gòu),肩負(fù)文化傳承創(chuàng)新的重要使命。高校開展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化進(jìn)課堂、進(jìn)課程、進(jìn)學(xué)生頭腦,是強(qiáng)化中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化鑄魂育人功能,落實(shí)以中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化涵養(yǎng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,實(shí)現(xiàn)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展的重要舉措。

具體而言,我國高校可以通過專業(yè)教育、通識(shí)教育、融入式教育、實(shí)踐教育四種方式來開展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育。中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化專業(yè)教育是指成立國學(xué)院等專門機(jī)構(gòu)來培養(yǎng)精通中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的專門人才的教育方式,例如北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、武漢大學(xué)等高校通過成立國學(xué)院來開展國學(xué)專門人才培養(yǎng),就是一種中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化專業(yè)教育方式。中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化通識(shí)教育是指高校面向全體大學(xué)生開設(shè)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化或國學(xué)類通識(shí)課程來提高全體學(xué)生的文化素養(yǎng)的教育方式,這是國內(nèi)大多數(shù)高校開展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的主要途徑。中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化融入式教育是指把中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化相關(guān)內(nèi)容有機(jī)融入高校思想政治理論課、專業(yè)課等課程之中的教育方式。中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化實(shí)踐教育是指通過舉辦國學(xué)論壇、傳統(tǒng)文化講座、國學(xué)經(jīng)典誦讀活動(dòng)等方式,充分發(fā)揮第二課堂在中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育中的作用,建構(gòu)全方位的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化實(shí)踐體系的教育方式。此外,還可以創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)育人模式,建立傳統(tǒng)文化教育“云課堂”,加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的網(wǎng)絡(luò)載體建設(shè),推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化線上教育和網(wǎng)絡(luò)傳播。

4 結(jié)語

中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化是中華民族的文化基因和獨(dú)特標(biāo)識(shí),是我國高校落實(shí)立德樹人根本任務(wù)、培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任時(shí)代新人的文化資源。我國高校加強(qiáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,是深化中國特色社會(huì)主義教育和中國夢(mèng)宣傳教育、培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀的重要途徑,是當(dāng)好中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育“領(lǐng)頭雁”,履行好文化傳承創(chuàng)新功能的重要抓手,是增強(qiáng)新時(shí)代大學(xué)生文化自信,培養(yǎng)具有中國人的志氣、骨氣、底氣的時(shí)代新人的不二法門。■

引用

[1]完善中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育指導(dǎo)綱要[N].中國教育報(bào),2014-04-02(03).