珠江口伶仃洋風(fēng)暴潮傳播特性及影響因素?cái)?shù)值模擬研究

——以臺(tái)風(fēng)“山竹”為例

陳鵬,張卓,,宋志堯,章衛(wèi)勝,葉榮輝,李玉婷

(1.南京師范大學(xué) 虛擬地理環(huán)境教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 南京 210023;2.江蘇省地理信息資源開發(fā)與利用協(xié)同創(chuàng)新中心,江蘇 南京 210023;3.水利部水旱災(zāi)害防御重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 南京 210029;4.珠江水利委員會(huì)珠江水利科學(xué)研究院,廣東 廣州 510611;5.水利部珠江河口動(dòng)力學(xué)及伴生過程調(diào)控重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東 廣州 510611)

風(fēng)暴潮是一種重要的天氣現(xiàn)象,會(huì)導(dǎo)致沿海地區(qū)洪水泛濫、屋舍沖毀、農(nóng)田淹沒等災(zāi)害,威脅人民的生命安全且造成巨大的財(cái)產(chǎn)損失[1]。珠江口面臨南海,是臺(tái)風(fēng)的多發(fā)區(qū),珠江三角洲又是中國重要的經(jīng)濟(jì)區(qū)域,風(fēng)暴潮災(zāi)害受到普遍的關(guān)注和重視。據(jù)統(tǒng)計(jì),僅2018 年臺(tái)風(fēng)“山竹”就造成了廣東、廣西、海南、湖南、貴州5 省(自治區(qū))近300 萬人受災(zāi),直接經(jīng)濟(jì)損失超50 億元[2]。因此,風(fēng)暴潮傳播規(guī)律的研究對(duì)于災(zāi)害區(qū)域的防災(zāi)減災(zāi)及應(yīng)急響應(yīng)措施的制定是非常必要的[3]。

通過理論推導(dǎo),Proudman 認(rèn)為風(fēng)暴潮增水最大值應(yīng)出現(xiàn)在天文潮潮位較低時(shí)刻[4];Prandle 等在研究泰晤士河風(fēng)暴潮增水時(shí)發(fā)現(xiàn),風(fēng)暴潮增水在天文潮漲潮階段較落潮時(shí)偏大[5]。國內(nèi),很多學(xué)者對(duì)我國沿海地區(qū)的風(fēng)暴潮開展了大量研究。在觀測研究方面,王永信等利用40 年的風(fēng)暴潮增水資料,分析了風(fēng)暴潮沿珠江河道上溯運(yùn)動(dòng)問題[6];史鍵輝等根據(jù)赤灣等站點(diǎn)的實(shí)測資料,研究了風(fēng)暴潮和天文潮之間的相互作用[7];陳杏文等利用浮標(biāo)觀測數(shù)據(jù)分析了2021 年臺(tái)風(fēng)期間海洋動(dòng)力學(xué)和熱力學(xué)的響應(yīng)特征[8];羅志發(fā)等利用1970-2018年共49 年的珠江口實(shí)測數(shù)據(jù),結(jié)合數(shù)值模擬結(jié)果分析得到各測點(diǎn)歷史最高潮位以0.02~0.03 m/a 的平均速率增加[9];劉媛媛等將風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓以及前時(shí)序的潮位數(shù)據(jù)與LSTM 模型結(jié)合,建立了風(fēng)暴潮預(yù)報(bào)模型[10]。在數(shù)值模擬方面,于斌等對(duì)風(fēng)暴潮沿珠江河道上溯進(jìn)行模擬,發(fā)現(xiàn)風(fēng)暴潮位和風(fēng)暴強(qiáng)度和路徑有很大關(guān)系[11];李杰等發(fā)現(xiàn)當(dāng)臺(tái)風(fēng)中心距離驗(yàn)潮站最短時(shí)該站通常會(huì)出現(xiàn)最大增水[12];Du 等對(duì)珠江口不同臺(tái)風(fēng)路徑及臺(tái)風(fēng)中心移動(dòng)速度對(duì)風(fēng)暴潮增水和海岸淹沒的影響進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)當(dāng)臺(tái)風(fēng)移動(dòng)速度越慢時(shí)引發(fā)的海岸淹沒越嚴(yán)重[13];嚴(yán)楓等對(duì)雙臺(tái)風(fēng)作用下的增水、流場的相互影響及影響區(qū)域進(jìn)行了探討[14]。近十年來,珠江口風(fēng)暴潮數(shù)值也在逐步完善中,這方面有傅賜福等對(duì)風(fēng)場適應(yīng)性研究[15];葉榮輝等的珠江三角洲風(fēng)暴潮模型[16];李心雨等研究了WRF 與臺(tái)風(fēng)經(jīng)驗(yàn)?zāi)P驮谂_(tái)風(fēng)“山竹”匯總的應(yīng)用對(duì)比,認(rèn)為臺(tái)風(fēng)經(jīng)驗(yàn)?zāi)P驮谂_(tái)風(fēng)模擬中仍是可接受且便捷的方法[17]。在未來氣候變化影響研究方面,Yin 等研究了未來海平面上升和臺(tái)風(fēng)強(qiáng)度增強(qiáng)對(duì)珠江口風(fēng)暴潮的影響[18]。

總體來說,目前從臺(tái)風(fēng)登陸位置和移動(dòng)方向?qū)χ榻陲L(fēng)暴增水時(shí)空分布影響的研究不少,但多是實(shí)測點(diǎn)的風(fēng)暴潮增水分析,而采樣點(diǎn)數(shù)和臺(tái)風(fēng)案例有限,無法對(duì)影響因素實(shí)行單因子定量分析。數(shù)值模擬多針對(duì)整個(gè)珠江口,而針對(duì)西進(jìn)型臺(tái)風(fēng)在廣東近海改變登陸地點(diǎn)、登陸角度以及登陸時(shí)間條件下,對(duì)伶仃洋內(nèi)風(fēng)暴潮增水的時(shí)空分布特征變化進(jìn)行影響因子量化分析的相關(guān)研究較少,更缺乏伶仃洋內(nèi)天文潮與風(fēng)暴潮的相互作用對(duì)風(fēng)暴潮增水影響的典型案例。因此,研究選取近年來對(duì)廣東地區(qū)影響較大的一次西進(jìn)型臺(tái)風(fēng)——“山竹”作為典型案例進(jìn)行數(shù)值模擬,分析西進(jìn)型臺(tái)風(fēng)在伶仃洋內(nèi)的風(fēng)暴潮分布及變化特征,探討西進(jìn)型臺(tái)風(fēng)改變條件(如登陸時(shí)間、中心氣壓、登陸位置和移動(dòng)方向)對(duì)伶仃洋風(fēng)暴潮增水的響應(yīng)規(guī)律,為有關(guān)部門的決策制定提供依據(jù)。

1 模型介紹

1.1 研究區(qū)域和計(jì)算范圍

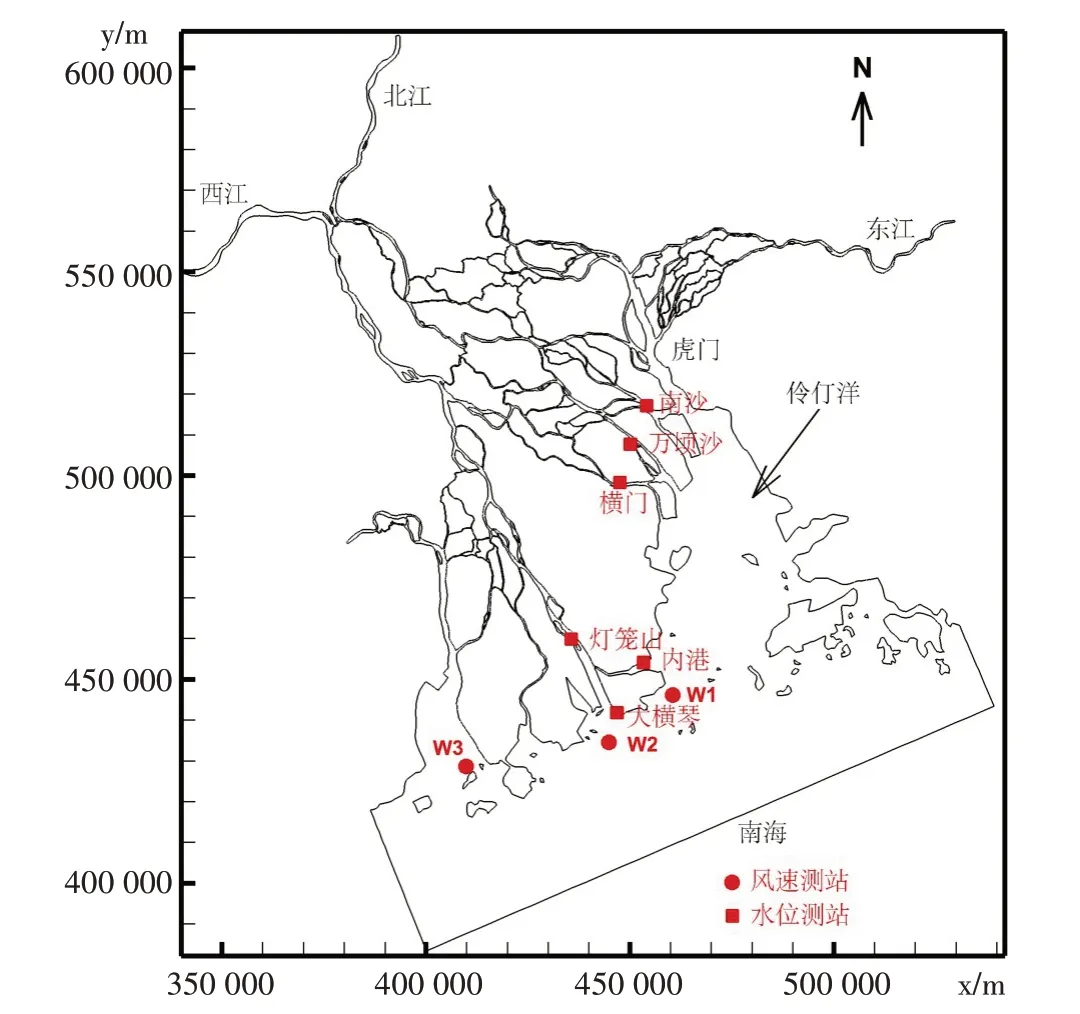

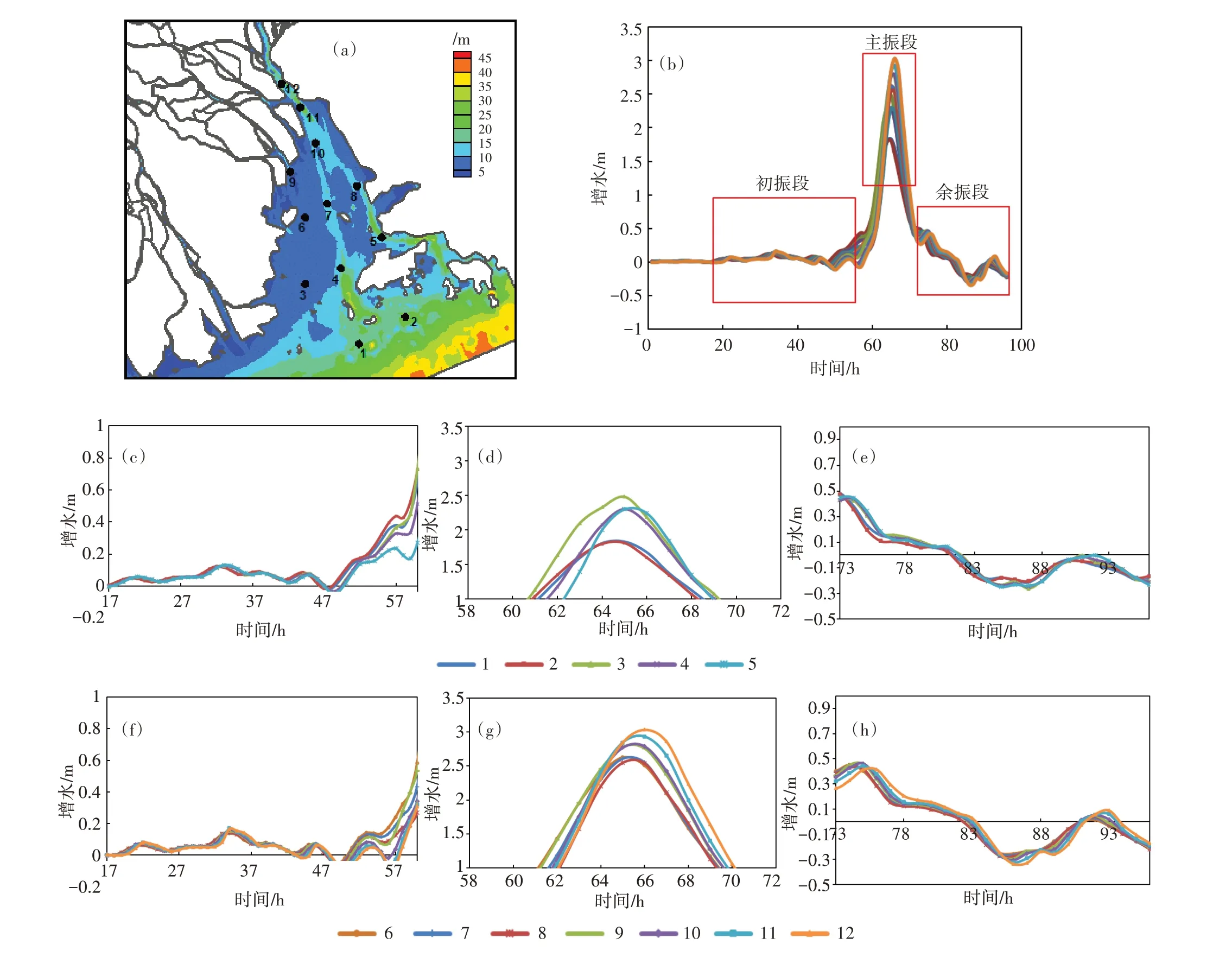

本文中,為了獲取熱帶氣旋引起風(fēng)暴潮的整個(gè)過程,模型計(jì)算采用大、小區(qū)雙層嵌套的方法。大區(qū)范圍包括南海和部分西北太平洋區(qū)域,模型邊界采用主要4 個(gè)半日潮(M2,S2,K2,N2)和4 個(gè)全日潮(K1,O1,Q1,P1)來估算外海邊界上的天文潮。小區(qū)范圍(圖1)包括珠江三角洲河網(wǎng)、八大入海口門以及伶仃洋和黃茅海,簡稱珠江口模型,模型采用無結(jié)構(gòu)三角網(wǎng)格,網(wǎng)格分辨率在外海為5 km×5 km,河口海灣內(nèi)加密為100 m×100 m。該模型在北江、西江和東江的上游設(shè)置流量邊界,外海開邊界由大范圍計(jì)算的水位結(jié)果提供。研究的主要區(qū)域位于伶仃洋內(nèi),該區(qū)域口門外受到香港離島及珠海東澳島等眾多島嶼的掩護(hù),風(fēng)浪對(duì)于潮位的影響相對(duì)較小[19],因此本文不考慮風(fēng)浪對(duì)風(fēng)暴潮的影響。

圖1 珠江口模型網(wǎng)格和地形

1.2 臺(tái)風(fēng)模型

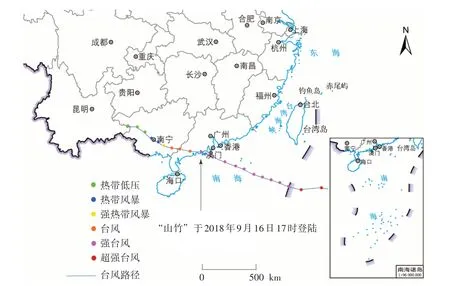

選取登陸華南地區(qū)的最強(qiáng)臺(tái)風(fēng)—“山竹”作為典型案例進(jìn)行模擬(圖2),臺(tái)風(fēng)“山竹”在西北太平洋洋面生成,并于2018年9月16日17時(shí)在廣東臺(tái)山登陸,登陸時(shí)仍有14 級(jí)風(fēng)力。“山竹”引發(fā)的大風(fēng)、風(fēng)暴潮以及暴雨洪水等對(duì)廣東、香港和澳門等地造成了相當(dāng)大的影響,據(jù)媒體報(bào)道,至少有70人死亡,超過252萬人被轉(zhuǎn)移安置。

圖2 臺(tái)風(fēng)“山竹”行進(jìn)路徑及在登陸時(shí)刻圖

本文采用Holland[20]模型作為風(fēng)場驅(qū)動(dòng),與其他臺(tái)風(fēng)氣壓參數(shù)模型相比,Holland 模型引入氣壓剖面特征參數(shù)B 來描述相同的強(qiáng)度和半徑上的風(fēng)速分布。其值可由Holland 模型和梯度風(fēng)公式結(jié)合日本氣象廳公布的50 節(jié)(25.722 m/s)風(fēng)速圈半徑估算得到。臺(tái)風(fēng)“山竹”在移動(dòng)和發(fā)展過程中,估算B的變化范圍在0.9~1.0之間,本文取B=1.0。

1.3 風(fēng)暴潮模型

FVCOM 是一個(gè)非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格、有限體積的海岸和海洋模型,最初由陳長勝團(tuán)隊(duì)開發(fā)[21],并由UMASDSD 和WHOI 研 究 團(tuán) 隊(duì) 改 進(jìn)[22-23]。基 于FVCOM 主程序構(gòu)建的風(fēng)暴潮模型,采用干濕處理和通用湍流模塊,其中驅(qū)動(dòng)力有外海潮邊界,上游徑流以及海表面風(fēng)應(yīng)力。本文構(gòu)建中國海-珠江口風(fēng)暴增水計(jì)算模型,該模型既能模擬天文潮和風(fēng)暴潮的相互作用,又可以模擬波流相互作用,能夠得到比前人研究更合理的結(jié)果[24]。珠江口模型的外海邊界可由中國海模型的結(jié)果提供,上游徑流洪水為西江的高要、北江的石角和東江的博羅等3個(gè)水文站當(dāng)日的實(shí)測徑流量。

風(fēng)應(yīng)力是海氣能量交互的關(guān)鍵,在數(shù)值模擬中風(fēng)應(yīng)力一般按海表面10 m風(fēng)速的2次方來計(jì)算:

式中:τ為海表面切應(yīng)力;ρa(bǔ)為空氣密度;Cd為拖曳力系數(shù);U10為海面10 m風(fēng)速。其中風(fēng)拖曳力系數(shù)采用Wu[25]基于實(shí)測資料得到的經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算得到,公式如下:

2 模型驗(yàn)證與結(jié)果分析

2.1 風(fēng)場驗(yàn)證

對(duì)風(fēng)場的驗(yàn)證采用收集到的臺(tái)風(fēng)登陸前后的3個(gè)實(shí)測站位(W1、W2和W3)的風(fēng)速風(fēng)向資料,站位分布見圖3。其中W1 站點(diǎn)位于澳門機(jī)場東南側(cè),W2 號(hào)站點(diǎn)位于磨刀門口門處,W3 號(hào)站點(diǎn)位于黃茅海灣口處。由驗(yàn)證結(jié)果可知,“山竹”臺(tái)風(fēng)期間風(fēng)速風(fēng)向的模擬結(jié)果較好(圖4),說明本文選取的臺(tái)風(fēng)風(fēng)場計(jì)算方案合理。

圖3 珠江口模型風(fēng)速風(fēng)向及水位測站分布圖

圖4 臺(tái)風(fēng)登陸前后風(fēng)速風(fēng)向計(jì)算值(線)與實(shí)測值(點(diǎn))驗(yàn)證結(jié)果

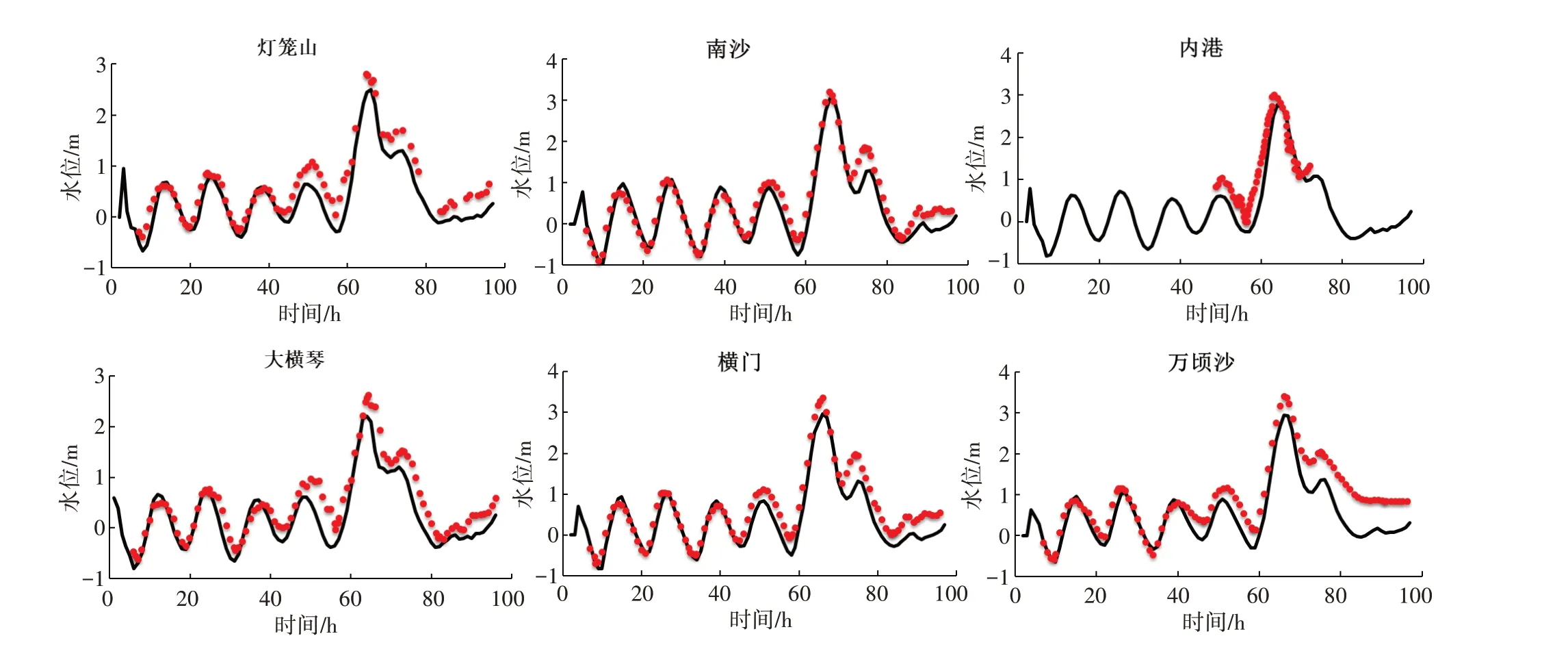

2.2 水位驗(yàn)證

風(fēng)暴潮模擬計(jì)算從2018 年9 月14 日0 時(shí)至2018 年9 月18 日0 時(shí),歷時(shí)4 天,涵蓋了臺(tái)風(fēng)“山竹”從臨近、登陸和消亡的全過程。采用6 個(gè)潮位測站(圖3)的實(shí)測資料對(duì)珠江口風(fēng)暴潮模型進(jìn)行驗(yàn)證,通過對(duì)糙率和臺(tái)風(fēng)參數(shù)的率定,除西側(cè)萬頃沙站的風(fēng)暴增水退潮階段相對(duì)誤差較大外,其他站位模擬結(jié)果與實(shí)測值吻合較好(圖5)。萬頃沙站退潮階段誤差較大的原因可能是沒有考慮珠江三角區(qū)內(nèi)臺(tái)風(fēng)暴雨引發(fā)的匯流洪水,也可能是該站位上游的河道地形有誤所致。

圖5 臺(tái)風(fēng)期間水位過程計(jì)算值(線)與實(shí)測值(點(diǎn))驗(yàn)證結(jié)果

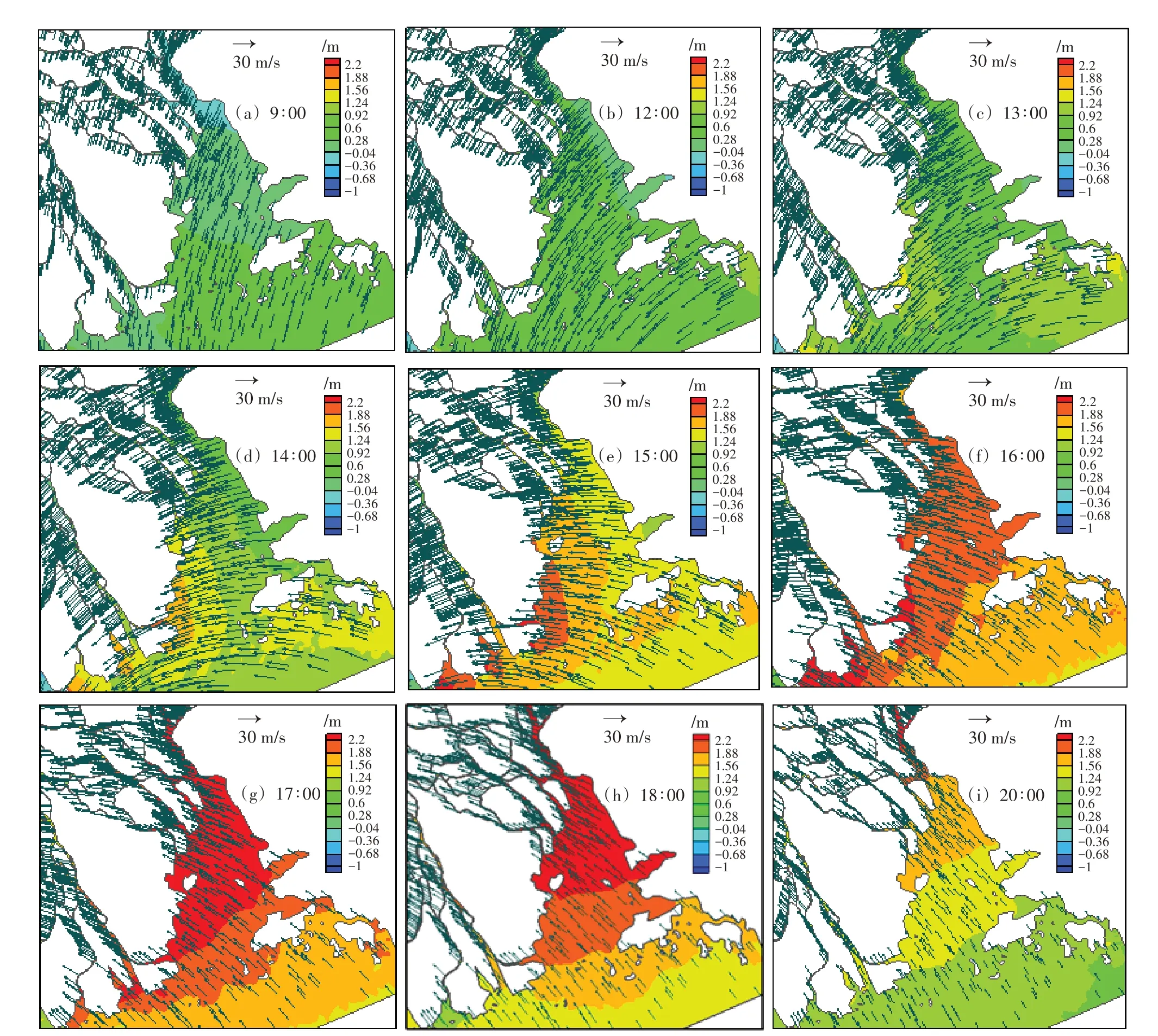

2.3 臺(tái)風(fēng)期間的風(fēng)暴增水分析

伶仃洋南部灣口寬約35 km,北部灣頂寬僅有5 km,呈口外寬里灣窄的喇叭狀。在喇叭狀海灣中,風(fēng)暴潮從口外深海向淺水灣頂傳播時(shí),受到河口斷面收縮和底摩擦的影響,潮波能力向?yàn)稠斁奂L(fēng)暴增水被放大,從而在灣頂形成極端高水[26]。珠江口模型計(jì)算的風(fēng)暴潮總水位減去天文潮可以得到風(fēng)暴增水幾個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻的空間分布(圖6)。臺(tái)風(fēng)登陸前8小時(shí),東北風(fēng)掃過海灣,吹向西南,導(dǎo)致伶仃洋灣頂和虎門的風(fēng)暴增水為負(fù)。隨著臺(tái)風(fēng)中心向珠江口靠近,風(fēng)向逐漸沿順時(shí)針旋轉(zhuǎn),16 日13-16 時(shí),在風(fēng)力驅(qū)動(dòng)下水體向伶仃洋西海岸堆積,伶仃洋出現(xiàn)西高東低的增水分布。登陸時(shí)風(fēng)力達(dá)到最大,西北風(fēng)向幾乎與海灣走向平行,海岸及河口附近的多個(gè)觀測站的增水均達(dá)到了最大值。登陸后臺(tái)風(fēng)強(qiáng)度明顯減弱,風(fēng)暴增水也隨之減弱。

圖6 臺(tái)風(fēng)“山竹”登陸期間的增水過程

2.4 風(fēng)暴潮水位過程線分析

為研究臺(tái)風(fēng)登陸前后風(fēng)暴增水過程的變化,在伶仃洋的灣口、中部、灣頂及虎門河口選取12個(gè)特征點(diǎn)(圖7(a)),記錄特征點(diǎn)逐時(shí)的風(fēng)暴潮位變化。從特征點(diǎn)的風(fēng)暴潮水位過程線圖(7(b))可以看出,12 個(gè)特征點(diǎn)的風(fēng)暴潮過程曲線相似,可分為初振段、主振段和余振段。特征點(diǎn)所在位置的不同,各曲線顯示出不同的特征。

圖7 伶仃洋和虎門口12個(gè)特征點(diǎn)在各階段增水過程(臺(tái)風(fēng)在第65 h登陸)

初振段之前,一系列較弱增水波傳入伶仃洋,持續(xù)時(shí)間約30 h(第17~48 h),振幅約為0.2 m(圖7(c)、(f))。這種先兆增水是由大洋或外海遠(yuǎn)程風(fēng)引發(fā)的邊緣波形成的,在靠近海灣時(shí)會(huì)略有增強(qiáng)。在第48~60 h 的增水上升段,灣口附近的1~5點(diǎn)(圖7(c))和灣中至灣頂6~12點(diǎn)(圖7(f))的水位線特征不同,主要區(qū)別在于后者上升段疊加了更強(qiáng)的短期振蕩,表明在灣內(nèi)天文潮對(duì)風(fēng)暴增水的影響更大。在增水的峰值階段(圖7(d)、(g)),由于伶仃洋為喇叭狀,風(fēng)暴引起的風(fēng)暴增水可以無阻擋地向?yàn)硟?nèi)堆積,從灣口至灣頂?shù)姆逯翟鏊饾u加大。同時(shí),灣內(nèi)不同點(diǎn)之間的增水峰值出現(xiàn)的時(shí)間也有明顯差異。因伶仃洋是開敞式灣口,增水水位沿橫向坡降較小,如1 和2、6和8、9和10點(diǎn),而4點(diǎn)和5點(diǎn)由于受到島嶼遮擋,此兩點(diǎn)的峰值增水小于3 點(diǎn)。主增水階段過后,灣口附近(1~5)和灣內(nèi)(6~12)之間的風(fēng)暴增水下降段有所不同(圖7(e)、(h))。與上升段相似,特征點(diǎn)在灣內(nèi)的短期波動(dòng)比海灣口附近的更強(qiáng)烈。在峰值增水出現(xiàn)約10 h后,第75~77 h,灣內(nèi)各點(diǎn)出現(xiàn)明顯的增水次高峰,而灣口附近各點(diǎn)則不明顯。

從對(duì)圖6、圖7 的分析中,可以得到珠江口風(fēng)暴潮的時(shí)空分布受臺(tái)風(fēng)風(fēng)場和海岸幾何形態(tài)及水深地形的共同影響。由于海灣開口寬闊,灣內(nèi)外水量交換通暢,故12 個(gè)特征點(diǎn)的水位過程線形態(tài)趨于一致,而伶仃洋灣內(nèi)比灣口附近點(diǎn)的水位過程線的波動(dòng)現(xiàn)象更強(qiáng)烈,這是地形淺化效應(yīng)和天文潮與風(fēng)暴潮相互作用的結(jié)果。

3 珠江口伶仃洋風(fēng)暴潮影響因子分析

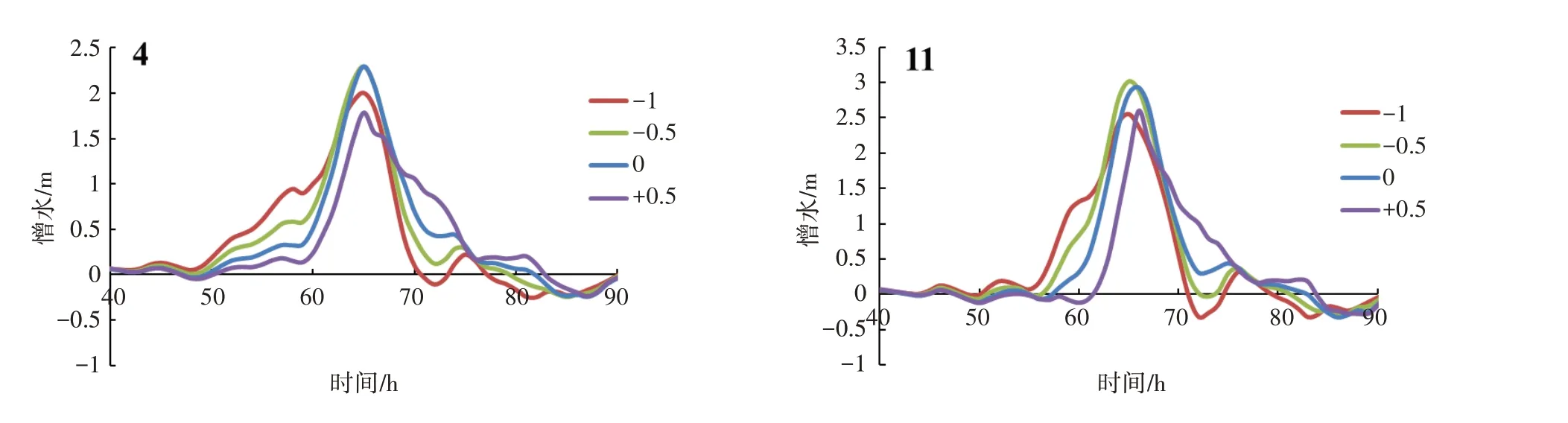

3.1 臺(tái)風(fēng)登陸時(shí)間對(duì)風(fēng)暴增水的影響

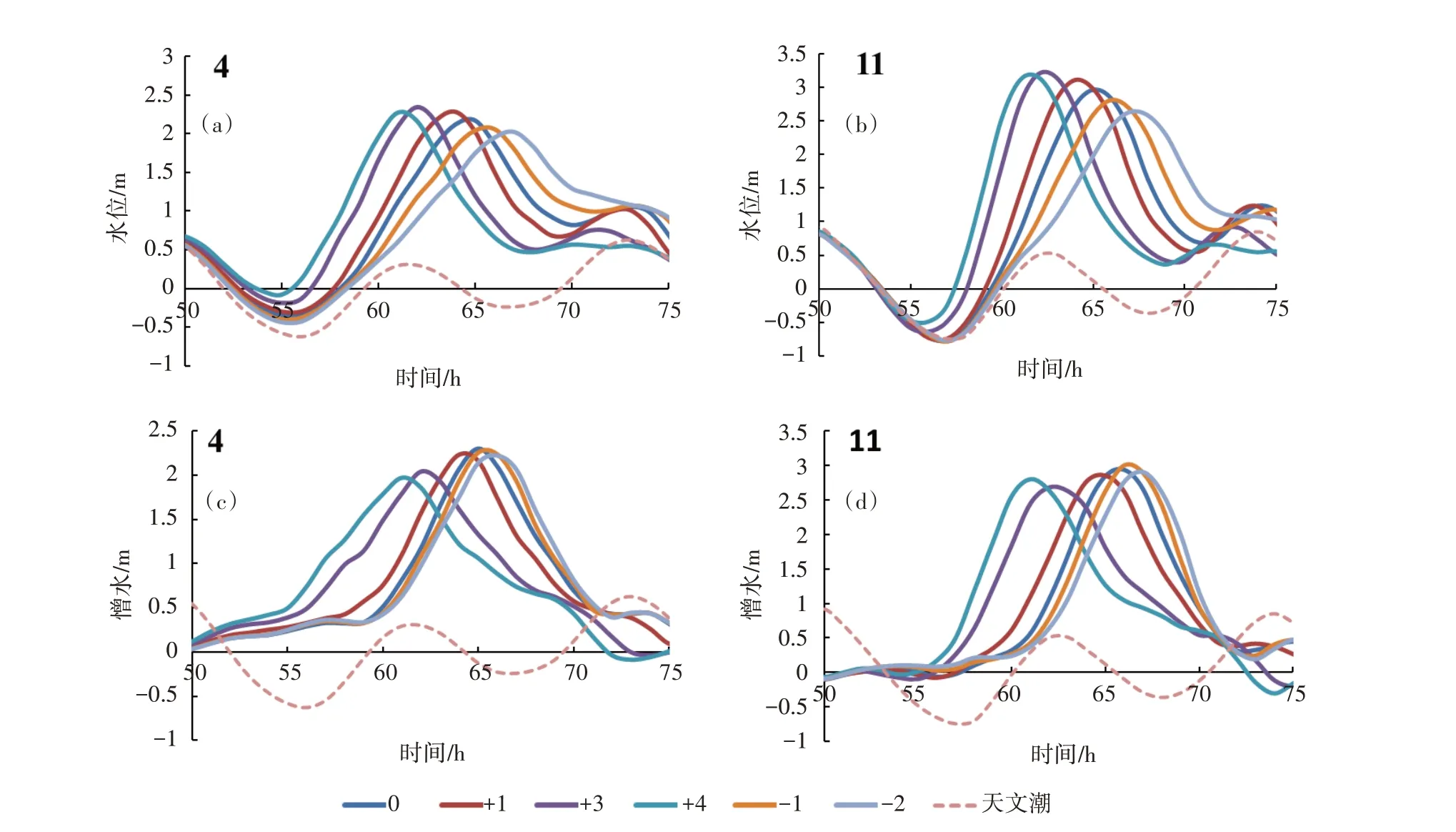

臺(tái)風(fēng)“山竹”引發(fā)的風(fēng)暴增水在9月16日17時(shí)(臺(tái)風(fēng)登陸時(shí)刻)到達(dá)峰值,此時(shí)的天文潮處于落潮階段。臺(tái)風(fēng)的不同登陸時(shí)間會(huì)對(duì)風(fēng)暴增水造成的影響與天文潮和風(fēng)暴增水的相互作用有關(guān),也是風(fēng)暴潮研究的焦點(diǎn)問題。Proudman 對(duì)天文潮與風(fēng)暴潮相互作用對(duì)風(fēng)暴增水的影響進(jìn)行了理論研究,發(fā)現(xiàn)在高潮位附近的風(fēng)暴增水總是小于低潮附近的風(fēng)暴增水[4],為驗(yàn)證珠江口風(fēng)暴潮是否遵循該規(guī)律,設(shè)計(jì)如下試驗(yàn):將臺(tái)風(fēng)“山竹”的時(shí)間序列分別提前1、2、3 和4 h,以+1、+2、+3、+4來表示,和滯后1 和2 h,以-1、-2 來表示,利用修正后的風(fēng)場進(jìn)行數(shù)值試驗(yàn)。取代表灣口的4點(diǎn)和代表灣內(nèi)的11 點(diǎn)的總水位線過程線來說明天文潮和風(fēng)暴潮相互作用的影響。如圖8 所示,總水位最大值與潮位成正比,這意味著當(dāng)風(fēng)暴潮與潮位同步時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)極大的總水位。而去除掉天文潮后的風(fēng)暴潮增水卻與潮位并非成正比(圖8(c)、(d)),而與之相反,在高潮位(+2)登陸的風(fēng)暴增水小于在低潮(0、-1 和-2)登陸的風(fēng)暴增水。通過對(duì)4 點(diǎn)和11 點(diǎn)的比較,表明灣內(nèi)的風(fēng)暴增水符合Proudman 的分析結(jié)論[4],即在高潮位出現(xiàn)風(fēng)暴增水最小,并且灣頂附近的增水受天文潮的影響更加顯著。經(jīng)過分析認(rèn)為,這種由于風(fēng)暴潮和天文潮之間相位差造成的增水差異,主要源于非線性阻力和淺水效應(yīng)。因此,在對(duì)風(fēng)暴潮增水進(jìn)行預(yù)報(bào)時(shí),尤其在灣內(nèi)淺海區(qū)域,必須考慮臺(tái)風(fēng)登陸期間天文潮相位的影響。

圖8 4點(diǎn)和11點(diǎn)風(fēng)暴潮總水位(上)和增水(下)的時(shí)間變化

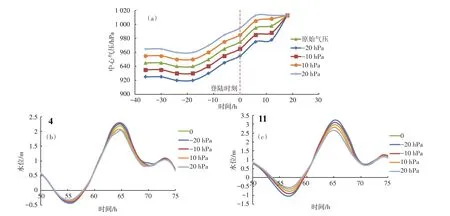

3.2 臺(tái)風(fēng)中心最低氣壓的影響

臺(tái)風(fēng)強(qiáng)度與中心氣壓差成正比,為了定量分析不同的中心氣壓差對(duì)增水大小的影響,將“山竹”臺(tái)風(fēng)的中心氣壓原始數(shù)據(jù)進(jìn)行了±10 和±20 hPa 的偏移(圖9(a)),對(duì)四種設(shè)計(jì)情景的風(fēng)暴增水過程進(jìn)行模擬。從4 點(diǎn)(圖9(b))和11 點(diǎn)(圖9(c))設(shè)計(jì)試驗(yàn)情景和原始臺(tái)風(fēng)之間的總水位對(duì)比表明,增大壓差(-10,-20)既能增大正、負(fù)風(fēng)暴潮位的峰值,又能延長高水位持續(xù)時(shí)間。反之,則峰值水位降低,且高水位持續(xù)時(shí)間縮短。對(duì)比4點(diǎn)和11點(diǎn)的水位過程線,中心氣壓差變化對(duì)灣內(nèi)11點(diǎn)的影響比灣口的4點(diǎn)更為顯著,說明風(fēng)暴潮增水過程對(duì)同一臺(tái)風(fēng)氣壓差變化在空間上的分布是不均勻的。一般而言,水深較淺的沿岸和灣內(nèi)的風(fēng)暴增水對(duì)臺(tái)風(fēng)強(qiáng)度(或氣壓差)的變化更為敏感,這與淺水效應(yīng)和灣頂潮能放大效應(yīng)有關(guān)。

圖9 4點(diǎn)和11點(diǎn)在不同臺(tái)風(fēng)中心氣壓時(shí)間序列下總水位對(duì)比

3.3 登陸地點(diǎn)的影響

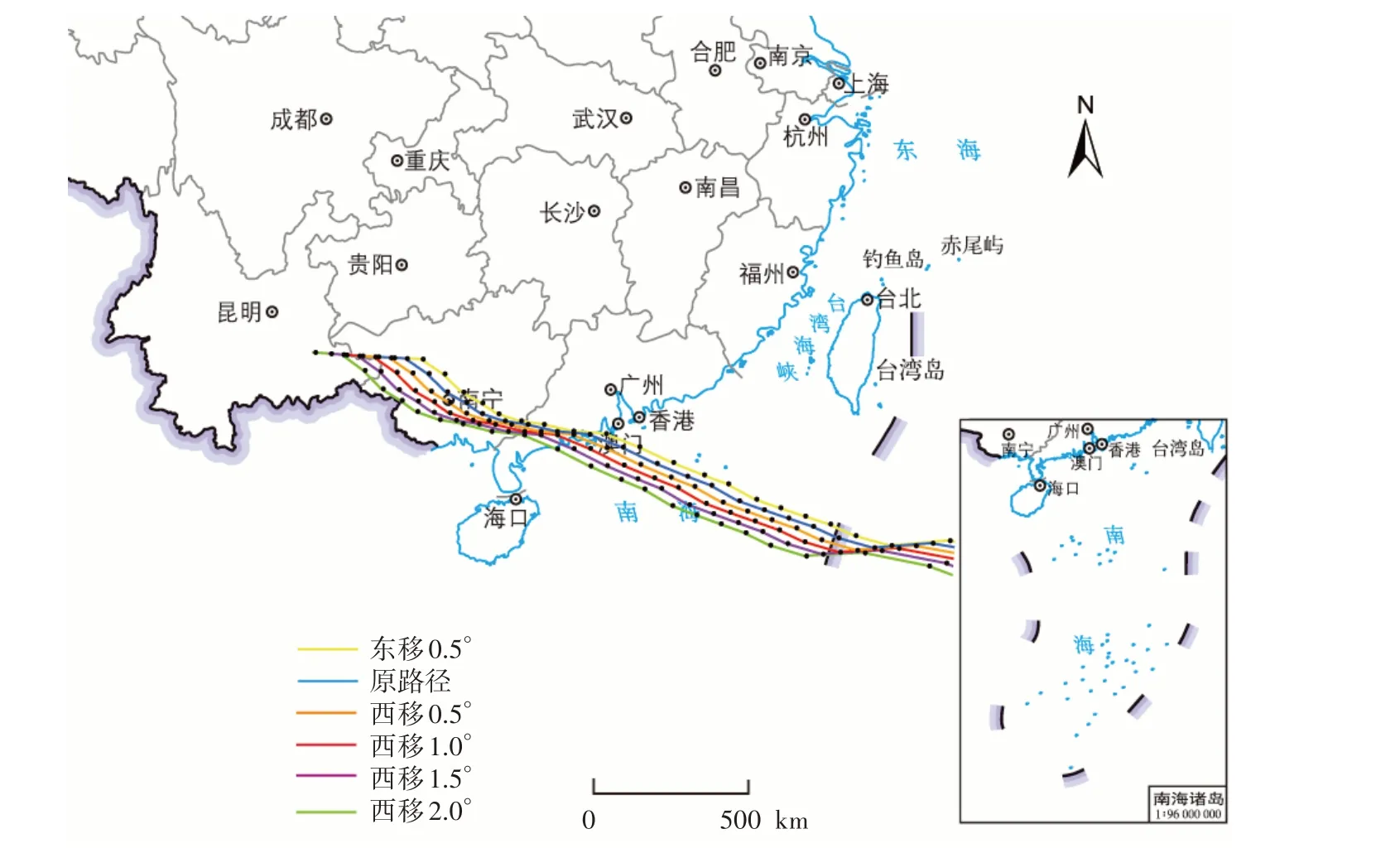

有學(xué)者探討了臺(tái)風(fēng)風(fēng)速強(qiáng)弱、尺度大小以及海岸線的幾何形態(tài)等因素對(duì)伶仃洋風(fēng)暴潮的影響,但對(duì)于西行臺(tái)風(fēng)登陸位置的影響探討較少。下面以臺(tái)風(fēng)“山竹”為例,研究登陸位置的變化對(duì)伶仃洋風(fēng)暴潮的影響。實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)是將“山竹”臺(tái)風(fēng)的原路徑向左移動(dòng)4 次、右移動(dòng)1 次,形成5 條新路徑,每條臺(tái)風(fēng)路徑相差0.5°(圖10)。

圖10 臺(tái)風(fēng)設(shè)計(jì)路徑與原始路徑及登陸位置圖

利用中國海-珠江風(fēng)暴潮模型,模擬5 條設(shè)計(jì)路徑的臺(tái)風(fēng)登陸時(shí)伶仃洋風(fēng)暴增水的空間分布,并與原始路徑進(jìn)行比較。模擬結(jié)果表明,臺(tái)風(fēng)路徑向西移動(dòng)0.5°和1°時(shí),風(fēng)暴潮增水的強(qiáng)度和范圍均較大。繼續(xù)向西移動(dòng)幅度達(dá)1.5°和2°時(shí),風(fēng)暴潮增水轉(zhuǎn)向逐漸減弱。從圖11(b)看出,路徑西移0.5°時(shí)伶仃洋內(nèi)產(chǎn)生的增水最大,超過原路徑,因?yàn)榇藭r(shí)臺(tái)風(fēng)最大風(fēng)速半徑正好位于伶仃洋口門中心區(qū)域,大量海水在風(fēng)的驅(qū)動(dòng)涌入灣內(nèi)。相對(duì)地,原路徑向東移動(dòng)0.5°時(shí),伶仃洋內(nèi)的風(fēng)暴增水強(qiáng)度則急劇減弱,這是因?yàn)樽畲箫L(fēng)速半徑已經(jīng)位于伶仃洋灣口的東部,東移后灣口處的風(fēng)力比原路徑更弱。圖12 顯示了臺(tái)風(fēng)路徑變化對(duì)風(fēng)暴潮增水過程的影響,可以看出登陸位置的不同對(duì)增水過程有很大的影響。具體而言,路徑西移使增水上升段提前到來,路徑東移則推遲增水上升段的時(shí)間,且增水下降段路徑東移和西移存在較大差別,分析原因是路徑西移使最大風(fēng)速半徑圈提前經(jīng)過伶仃洋灣口,因此提前引發(fā)增水,東移則相反。

圖11 伶仃洋灣最大風(fēng)暴增水分布

圖12 4點(diǎn)和11點(diǎn)在不同臺(tái)風(fēng)路徑下的風(fēng)暴潮增水過程線

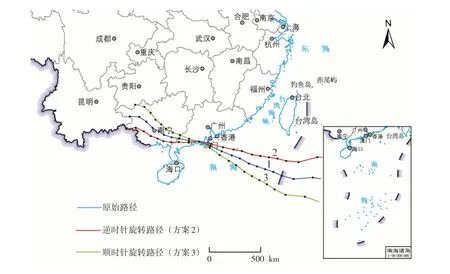

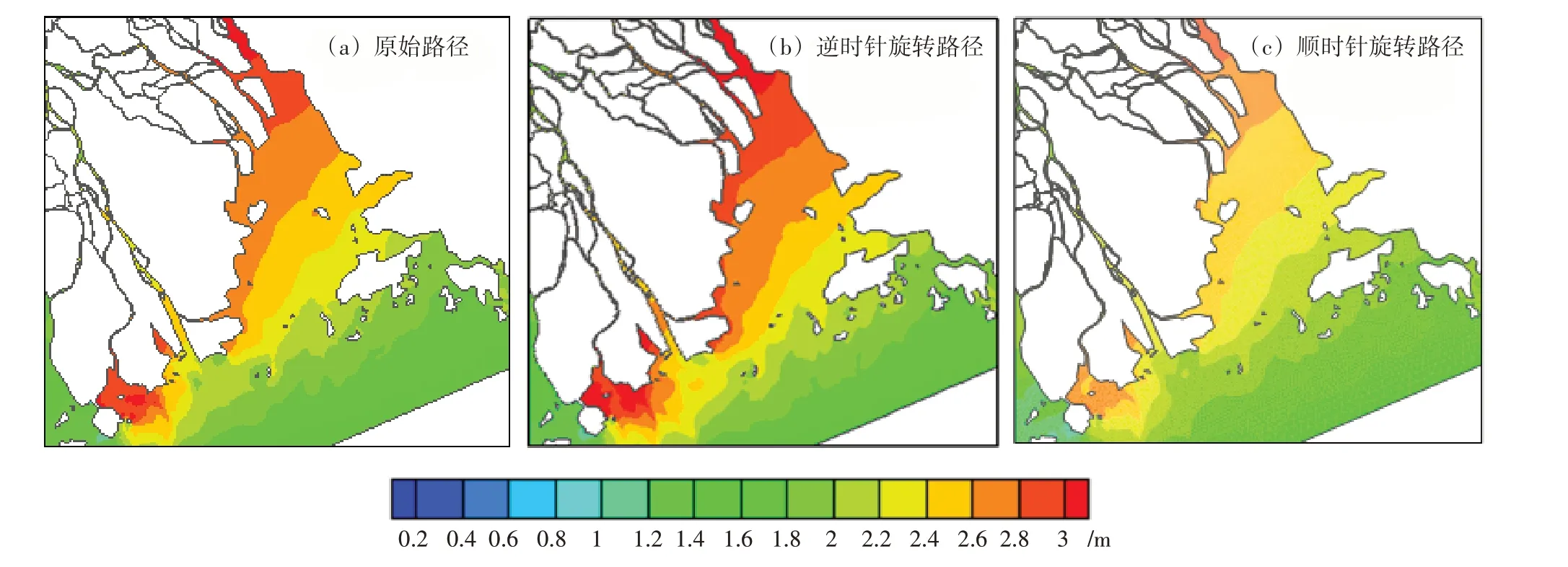

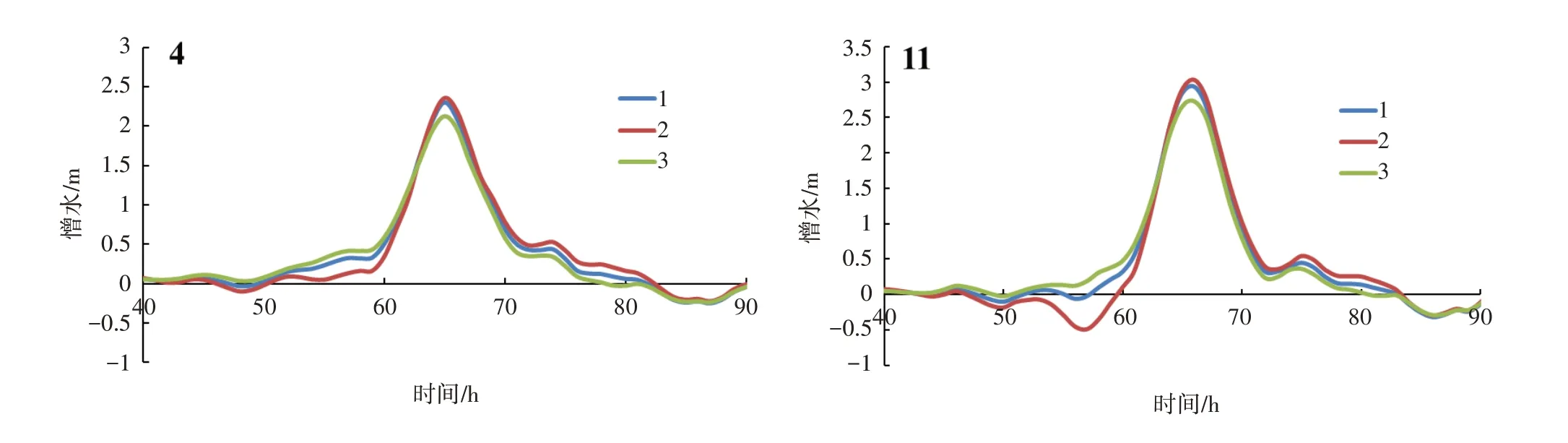

3.4 登陸角度的影響

根據(jù)1968-2017 年的統(tǒng)計(jì)資料,對(duì)珠三角區(qū)域影響較大的臺(tái)風(fēng)主要是西進(jìn)型臺(tái)風(fēng),即以相對(duì)平直的西北向移動(dòng)路徑靠近海岸并登陸的臺(tái)風(fēng)類型。這種臺(tái)風(fēng)的特點(diǎn)是路徑長且行進(jìn)速度快,誕生于北太平洋中西部,較長的生命周期使其在海面充分發(fā)展,等到臨近登陸時(shí)往往形成超強(qiáng)臺(tái)風(fēng),2018 年的超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“山竹”就是其中一個(gè)典型案例。西進(jìn)型臺(tái)風(fēng)的路線往往比較平直,因此可以用一個(gè)登陸角度(登陸時(shí)臺(tái)風(fēng)路徑跟海岸線切線方向的夾角)來代表臺(tái)風(fēng)的移動(dòng)方向。為了研究登陸角度變化對(duì)于伶仃洋內(nèi)風(fēng)暴潮增水的影響,在臺(tái)風(fēng)“山竹”原路徑的基礎(chǔ)上,將整個(gè)路徑分別沿逆時(shí)針(減小登陸角度)和順時(shí)針(增大登陸角度)方向旋轉(zhuǎn)5°,得到兩個(gè)設(shè)計(jì)臺(tái)風(fēng)路徑(圖13)并保持其他臺(tái)風(fēng)參數(shù)不變。從圖14 的模擬結(jié)果可知,減小登陸角度使伶仃洋風(fēng)暴增水增加,而增加登陸角度使伶仃洋風(fēng)暴潮增水明顯減小。分析原因,認(rèn)為廣東沿海海岸線基本沿東西向,當(dāng)臺(tái)風(fēng)登陸時(shí)與海岸的夾角減小時(shí),臺(tái)風(fēng)最大風(fēng)圈跟伶仃洋之間的距離更小,從而會(huì)增大伶仃洋的最大風(fēng)暴潮影響的面積。從圖15 可以看到,當(dāng)?shù)顷懡嵌茸冃。癸L(fēng)暴潮增水前期(60 h以前)增水變小,而在峰值及峰值之后增水增加。增大登陸角度,風(fēng)暴潮前期增水變大,但在峰值之后增水明顯變小,這都是由于登陸角度改變伶仃洋風(fēng)場過程造成的。

圖13 原始路徑(方案1)與設(shè)計(jì)路徑(方案2、3)分布圖

圖14 原始路徑(a)與設(shè)計(jì)路徑(b)、(c)風(fēng)暴潮最大增水空間分布

圖15 4點(diǎn)和11點(diǎn)不同路徑下風(fēng)暴增水過程線

4 結(jié)論

本文采用FVCOM 數(shù)值模型,以近十年來登陸廣東省的超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“山竹”為例,對(duì)伶仃洋及其附近海域的風(fēng)暴潮過程進(jìn)行模擬和分析。模型計(jì)算結(jié)果與珠江口6 個(gè)臺(tái)站的實(shí)測值吻合較好。伶仃洋風(fēng)暴潮增水的時(shí)間過程及空間分布表明,伶仃洋的風(fēng)暴增水過程受風(fēng)向、岸線幾何形態(tài)和局部水深地形的影響。伶仃洋的12 個(gè)特征點(diǎn)的水位過程線表明,風(fēng)暴潮的時(shí)間過程曲線可分為初振段、主振段和余振段,灣內(nèi)各點(diǎn)的風(fēng)暴增水表現(xiàn)出比灣口附近和灣外更強(qiáng)的短期振動(dòng),表明灣內(nèi)天文潮與風(fēng)暴潮相互作用比灣口和灣外更強(qiáng)。

文章研究了臺(tái)風(fēng)的登陸時(shí)間、中心氣壓差、登陸位置和移動(dòng)方向等特征參數(shù)對(duì)風(fēng)暴潮增水的影響。結(jié)果表明,不同登陸時(shí)間變化通過天文潮與風(fēng)暴潮的相互作用導(dǎo)致了風(fēng)暴增水的變化,且在灣內(nèi)變化更為明顯,符合低潮位時(shí)風(fēng)暴增水更大的規(guī)律。中心最低氣壓的變化影響增水的峰值大小,當(dāng)氣壓差增大時(shí),可以同時(shí)增大增水和減水的峰值,但對(duì)風(fēng)暴潮增水的過程線影響較小。臺(tái)風(fēng)登陸位置對(duì)伶仃洋的風(fēng)暴增水的時(shí)空過程分布有很大影響,當(dāng)臺(tái)風(fēng)在伶仃洋西側(cè)海岸登陸,且風(fēng)向近似垂直于海岸時(shí),可能會(huì)出現(xiàn)極端的風(fēng)暴增水。對(duì)于西北型登陸的臺(tái)風(fēng),當(dāng)臺(tái)風(fēng)登陸方向與海岸夾角減小時(shí),會(huì)增大風(fēng)暴增水的峰值,反之,增大角度則會(huì)削弱增水峰值。本文的研究結(jié)果有助于對(duì)珠江口伶仃洋及其周邊海區(qū)典型的西北向移動(dòng)臺(tái)風(fēng)風(fēng)暴潮過程的認(rèn)識(shí),可為沿海防臺(tái)、防潮減災(zāi)政策制定提供參考。