廟島群島西部海域表層沉積物常量和稀土元素的分布特征及其物源指示意義

王海根,王慶同,楊鵬,宇星辰,張家浩,毛方松,盧東東,胡延斌

(中國地質調查局煙臺海岸帶地質調查中心,山東 煙臺 264000)

廟島群島位于渤海海峽黃渤海交匯處,是渤海和黃海物質交換的重要通道,渤海周邊入海河流較多,每年不斷向渤海注入大量的泥沙,是渤海陸源沉積物的主要來源[1]。渤海海峽受渤海環流和黃海暖流的影響,具有“北進南出”的環流結構,是沉積物運移的主要動力,在渤海環流、黃海暖流余脈和山東半島沿岸流的作用下,沉積物由渤海經渤海海峽流入黃海。

近年來,眾多學者研究了渤海沉積物特征、沉積作用及輸運趨勢[2-4],同時也探討了渤海以及山東半島周邊海域表層沉積物的分布特征和物質來源[5-11],眾多學者一致認為黃河是渤海沉積物的主要物源,其入海的沉積物及擴散方向對渤海的沉積有顯著影響,且擴散方向受水動力影響較大[12-13]。本文在前人研究的基礎上[14-16],通過分析廟島群島西部海域表層沉積物常量和稀土元素組成及其控制因素,與渤海周邊河流沉積物進行了對比研究,探討了廟島群島西部海域表層沉積物物源及其地質意義。

1 材料與方法

1.1 樣品采集

研究區位于廟島群島西部海域(37.8°N-38.2°N,120.3°E-120.7°E),于2021年10月份采集海底表層樣品31個,采樣站位如圖1所示,利用抓斗取樣器獲取樣品,每個站位取上層0~5 cm沉積物樣品,放置于聚乙烯樣品袋中,密封低溫保存。

圖1 研究區位置和采樣站位分布(渤海季節性環流根據參考文獻[8]修改)

1.2 分析測試

常量和稀土元素分析測試由核工業北京地質研究院分析測試研究中心完成,采用Axios-mAX波長色散X 射線熒光光譜儀進行常量元素測試,包 括SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO、Na2O、K2O、P2O5、TiO2、MnO,將樣品與無水偏硼酸鋰和四硼酸鋰以及助熔劑完全混合后置入鉑黃坩堝內,在1 150 ℃高溫下熔融成片,選擇標準物質利用儀器進行測量。采用ELEMENT XR 高分辨率電感耦合等離子質譜儀(ICP-MS)進行稀土元素測試,包括輕稀土元素(La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu)和重稀土元素(Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Y)。將樣品烘干并研磨至200 目以下,加入HNO3、HF和HCl,采用高壓微波加熱進行完全消解,通過儀器測試各元素含量。為了確保樣品分析精度,均進行部分樣品的重復分析(樣品總數的15%)和標準物質樣品分析(GBW07312、GBW07104),檢測分析的相對誤差均控制在10%以內。粒度分析由中國地質調查局煙臺海岸帶地質調查中心實驗室完成,將樣品60 ℃烘干并混合均勻后,加入過氧化氫和鹽酸去除有機質和鈣質膠結物,取適量樣品加入六偏磷酸鈉充分震蕩分散,采用安東帕PSA1190LD激光粒度儀進行粒度測試。

2 結果

2.1 沉積物粒度特征

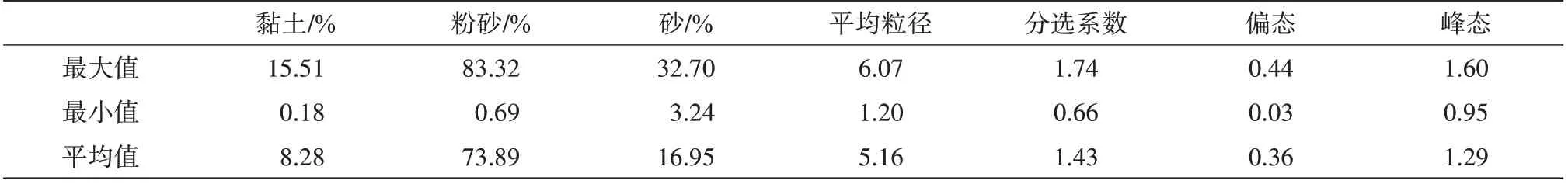

研究區表層沉積物粒度參數如表1 所示,黏土含量為0.18%~15.51%,平均值為8.28%,粉砂含量為0.69%~83.32%,平均值為73.89%,砂含量為3.24%~32.7%,平均值為16.95%,平均粒徑為1.20~6.07Φ,平均值為5.16Φ,粒度相對較細;分選系數為0.66~1.74,平均值為1.43,分選程度從中等到較差;偏態為0.29~0.44,平均值為0.37,以正偏為主;峰態為0.95~1.60,平均值為1.29,處于平坦和中等尖銳之間。

表1 研究區表層沉積物粒度參數

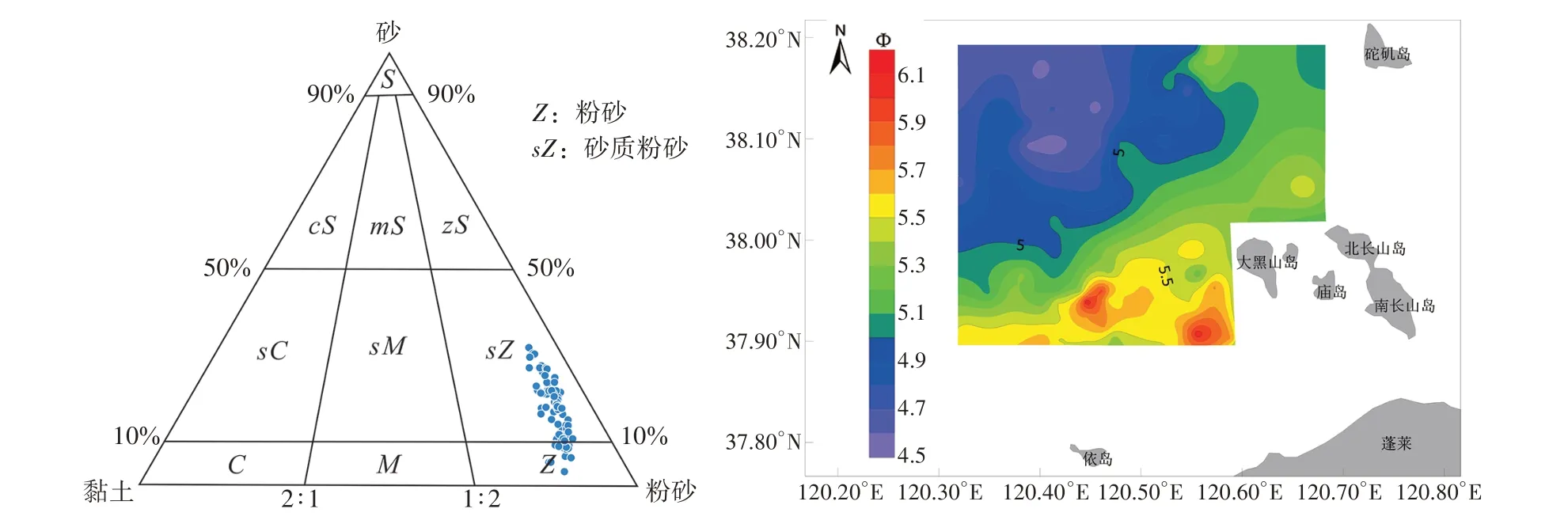

研究區沉積物按照Folk命名,可劃分為粉砂、砂質粉砂兩種類型,平均粒徑(Mz)分布特征見圖2。Mz 等值線整體表現為從北向南逐漸減小,從西向東逐漸減小,體現了入海物質向渤海東部擴散的過程,最大值出現在研究區西北部(Φ=6.07),最小值在研究區東南部(Φ=1.20)。

圖2 研究區表層沉積物類型和平均粒徑分布圖

從圖2 中可以看出,沉積物粒度西北部相對較粗,東南部相對較細,沉積物的分布由其本身性質和水動力條件約束[17-18],由于受渤海海峽往復流的作用,研究區北部區域水動力較強,沉積物主要以砂質粉砂為主,研究區東南側受到渤海海峽往復流和山東半島沿岸流的復合作用,水動力環境稍微減弱,沉積物主要以粉砂為主,但整個研究區內水動力條件仍然相對較強,導致黏土等細顆粒沉積物難以沉積。

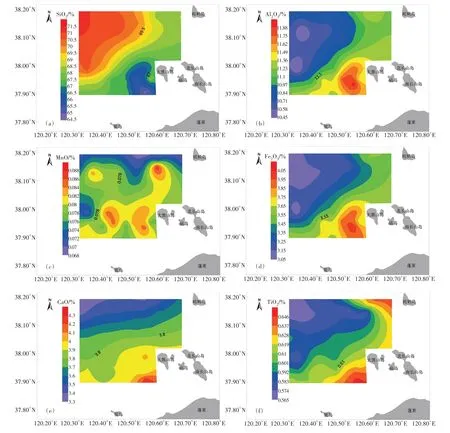

2.2 沉積物常量元素分布特征

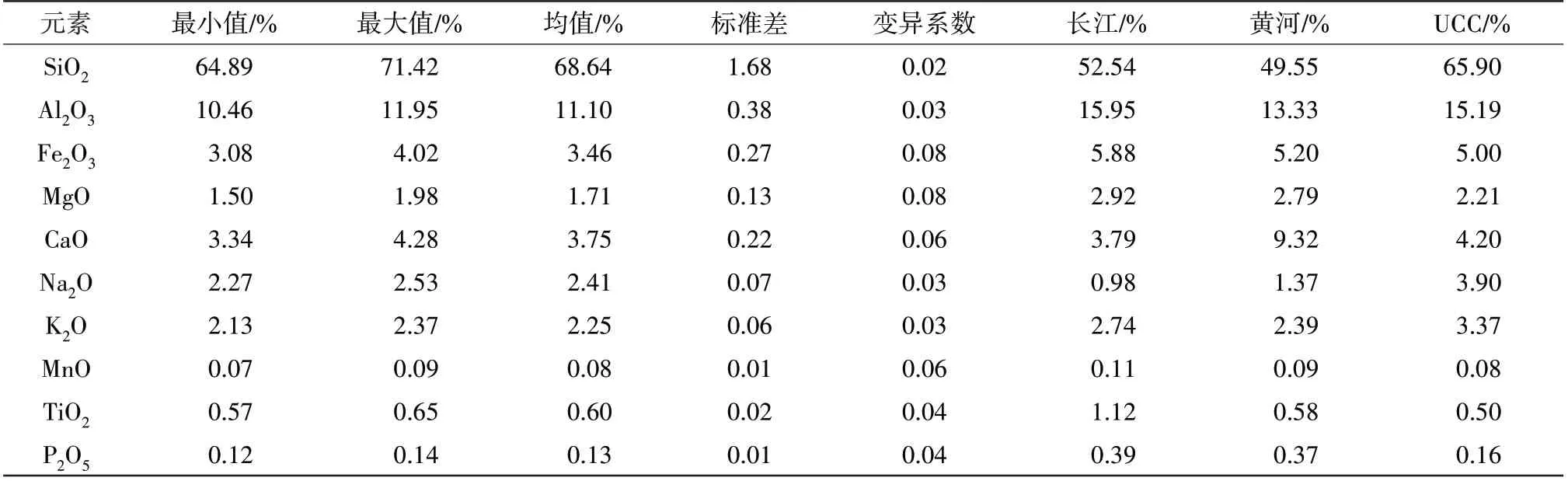

研究區內表層沉積物常量元素含量詳見表2,主 要 由SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO、Na2O、K2O 組成,這7 種組分約占沉積物總量的93%以上。其中SiO2和Al2O3含量最高,平均值分別為68.6%和11.1%,Fe2O3、MgO、CaO、Na2O、K2O的平均含量分別為3.5%、1.7%、3.8%、2.4%、2.3%,P2O5和MnO 的含量最低,平均值僅為0.13%和0.08%。

表2 研究區表層沉積物常量元素含量(n=31)

從表2可以看出,與UCC相比,Al、Fe、Mg、Ca、Na、K 等元素含量較低,而Si、Ti 和Mn 則較為接近,與長江沉積物元素含量相比,Si 和Na 含量較高,Ca 較為接近,其他元素含量均較低;與黃河沉積物元素含量相比,Si 含量較高,Ca 含量較低,其他元素含量較為接近。另外,研究區Ca和Na 元素含量分別為3.8%和2.4%,僅次于Si、Al、Fe 元素的含量,而黃河沉積物Ca 和Na 元素含量分別為9.3%和1.4%,僅次于Si、Al、Fe元素的含量,研究區Ca、Na 元素含量特征與藍先洪等[21]提出的黃河沉積物Ca、Na 元素含量較高的特征相一致。

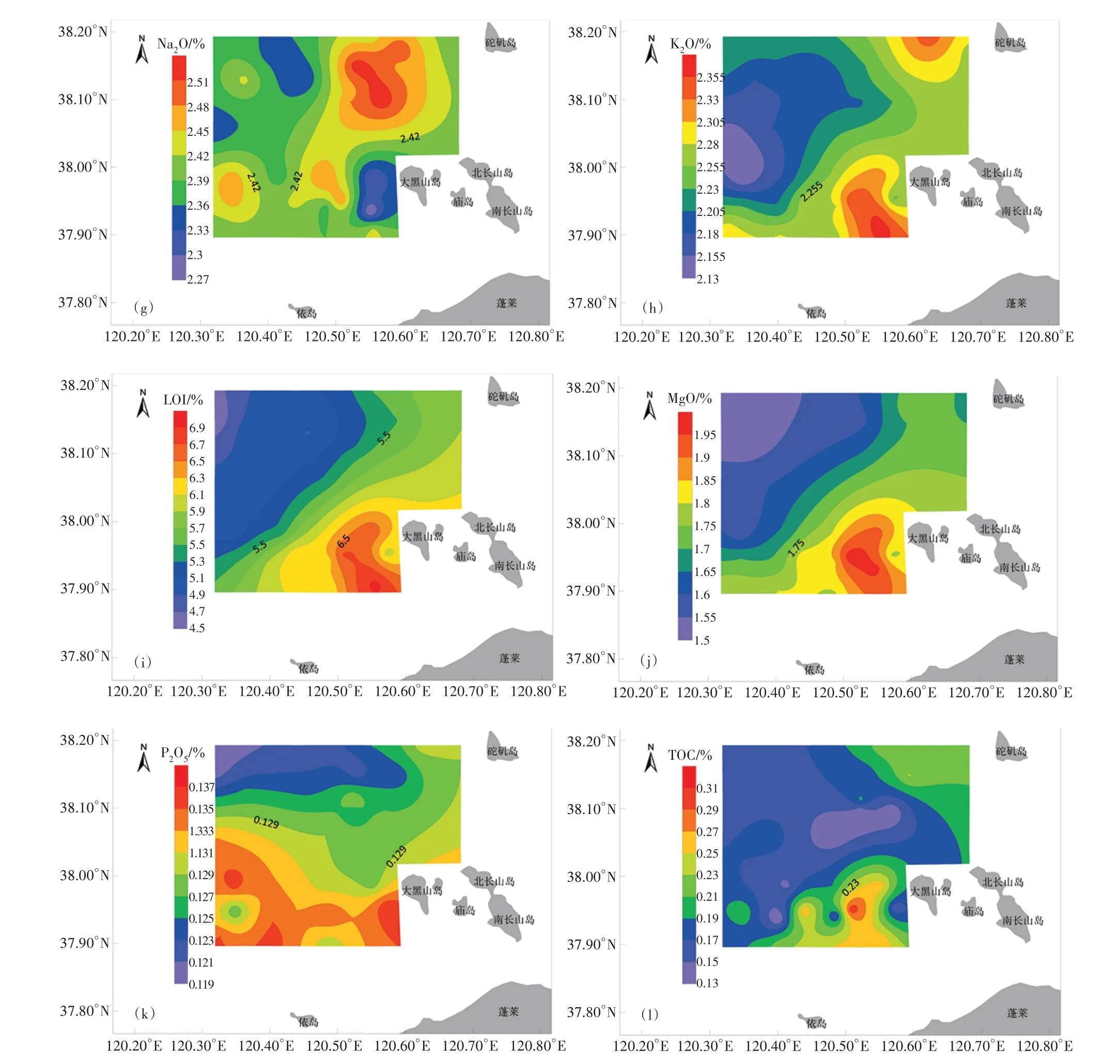

研究區各常量元素的分布特征詳見圖3,SiO2含量整體上與表層沉積物粒度分布一致,粒徑大的區域SiO2含量較高,主要分布于工作區西北部,由北向南逐漸降低。Al2O3、Fe2O3、MgO、K2O 的空間分布模式相近,高值區分布于大黑山島西南部,由北向南逐漸升高,與SiO2的趨勢相反,隨沉積物類型變細逐步增大,符合粒度控制規律[22]。CaO 表現為沿岸高離岸低的趨勢,但局部富集現象十分顯著。其他化合物含量在工作區變化不大,分布均勻。

圖3 表層沉積物常量元素空間分布

2.3 沉積物稀土元素分布特征

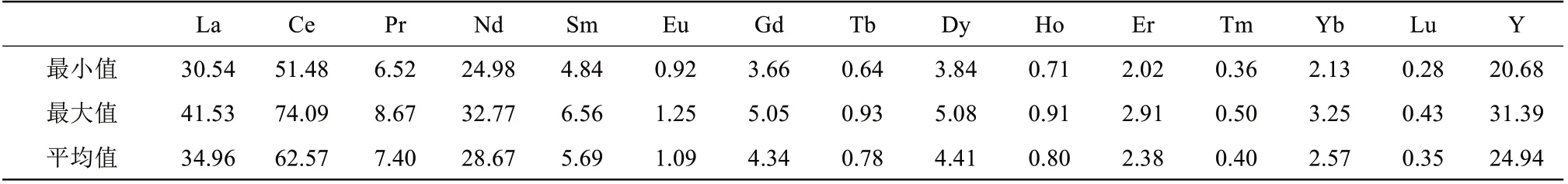

共測試了15個稀土元素,包括14個鑭系元素和Y 元素,研究區表層沉積物的稀土元素(Rare Earth Element,REE)含量及特征參數如表3、表4所示,稀土總量變化范圍為161.11~206.89 μg/g,平均含量為181.41 μg/g,接近中國黃土的REE 平均含量(180.21 μg/g)[23]、中國淺海沉積物的REE平均含量(178.96 μg/g)[24]和渤海東部沉積物的REE 平 均 含 量 (179.67 μg/g)[7],高 于 黃 河(159.86 μg/g)[25]和上陸殼(UCC)的REE 平均含量(168.37 μg/g)[20],低于山東省土壤(205.7 μg/g)[26]、渤海西部(188.12 μg/g)[5]和長江(195.93 μg/g)[27]的REE平均含量。

表3 研究區表層沉積物REE含量 單位:μg·g-1

表4 研究區和其他地區表層沉積物REE特征參數

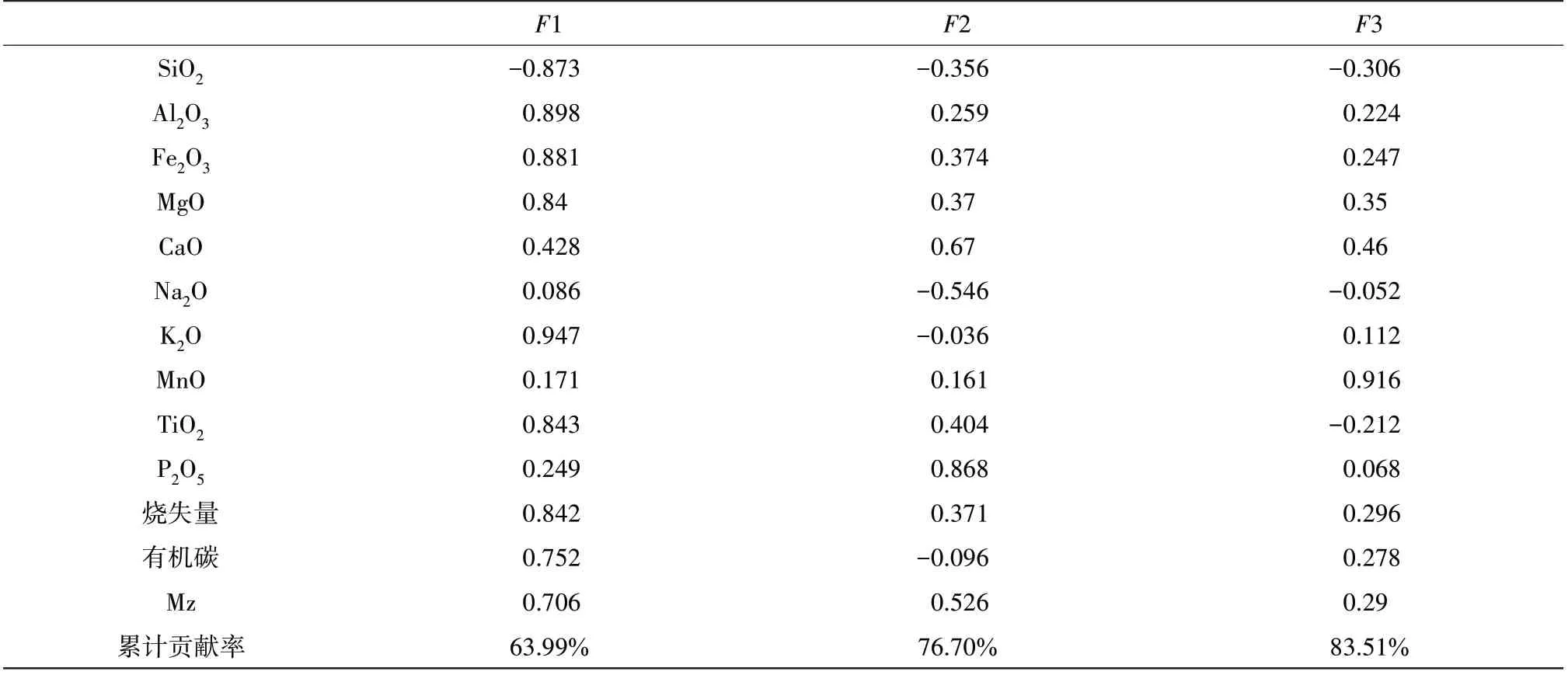

研究區ΣREE分布如圖4所示,高值區主要分布在砣磯島和大黑山島西部海域,稀土總量低值區分布在研究區中間和西北部海域,輕稀土LREE總量變化范圍為124.94~159.05 μg/g,平均含量為140.41 μg/g,重 稀 土HREE 總 量 變 化 范 圍 為35.75~49.17 μg/g,平均含量為41.01 μg/g。輕重稀土元素的比值(ΣLREE/ΣHREE)的變化范圍為3.04~3.71,平均值為3.43,輕稀土元素相對富集。ΣLREE/ΣHREE 比值高值區主要分布在研究區西部和東北部,低值區主要分布在中部海域。

圖4 研究區表層沉積物REE特征參數分布圖

根據圖4 可以看出,研究區表層沉積物的稀土元素總量和沉積物平均粒徑分布相反,細粒沉積物中稀土總量比較富集,在粉砂中ΣREE 含量為196 μg/g,在粒徑較粗的砂質粉砂中含量為160 μg/g,通過相關性分析(表6),ΣREE 與細粒沉積物平均粒徑呈低度正相關,而與砂質沉積物平均粒徑呈低度負相關,即稀土元素主要富集于粉砂和黏土等細粒沉積物中[30]。ΣLREE/ΣHREE值與粉砂和黏土含量的相關系數明顯減弱,與砂質沉積物的負相關系數也降低,反映出粒度對ΣLREE/ΣHREE值影響較小。

根據Masuda 提出的6 個Leedy 球粒隕石平均 值[31-32],按 照δEu=EuN/(SmN×GdN)1/2和δCe=CeN/(LaN×PrN)1/2,根 據GeoKit 計 算 樣 品 的δEu 和δCe。Eu和Ce的異常特征是反映稀土元素特征的重要參數[33],按照球粒隕石標準化條件下的δCe 值變化范圍為0.77~1.02,平均值為0.91,沒有明顯的Ce異常。球粒隕石標準化條件下的δEu 值變化范圍為0.54~0.79,平均值為0.68,呈現明顯的負異常,接近上陸殼(UCC)δEu 值(0.65),說明研究區表層沉積物相對于球粒隕石已發生明顯分異且分異程度接近大陸地殼,δEu 高值區主要分布在研究區西南部,低值區分布在研究北部靠近砣磯島海域。

3 討論

3.1 常量元素組合特征及其控制因素

陸源碎屑沉積物中的元素組成主要受源巖類型、風化作用、沉積物粒度和礦物組成等因素的影響[34-35]。海洋沉積物中元素含量變化受控于多種因素,單一元素的含量變化具有多解性,但是一些元素組合卻有其唯一性成因,因此具有某種物源或者沉積環境的指標[36]。

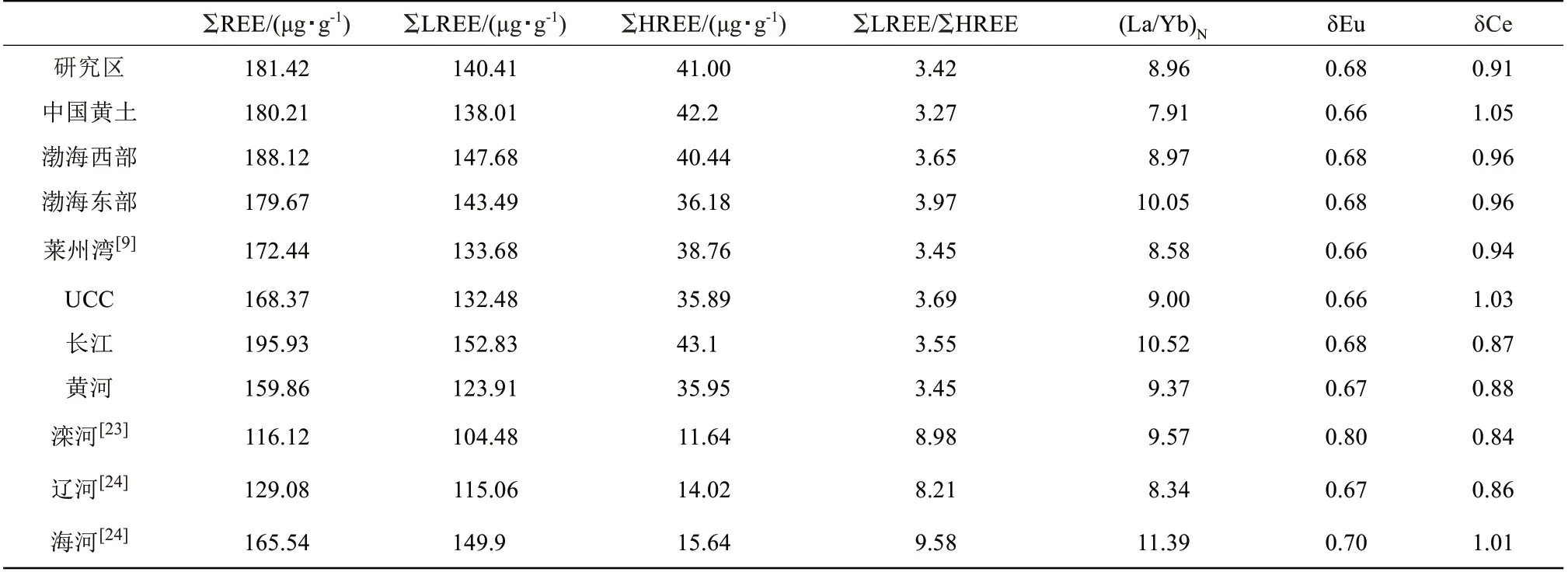

因子分析能夠把同一來源的元素進行組合,按照成因對元素進行分類,為了分析研究區表層沉積物的物質來源和沉積環境,對樣品常量元素、燒失量、有機碳和平均粒徑進行R 型因子分析(表5)和相關性分析(表6),分析數據抽樣適度測定值為0.77(>0.50),顯著性小于0.05,因此研究區數據可以進行主成分分析,提取公因子載荷系數大于1.0 的元素,得到3 個主因子,其累計方差貢獻率為83.51%,基本代表了沉積物中元素的主要信息。

表5 研究區表層沉積物常量元素因子分析

表6 表層沉積物的常量、稀土元素和平均粒徑相關性分析(n=31)

因子F1的方差貢獻為63.99%,是常量元素變化的主要控制因素,元素組合為正載荷Al2O3、Fe2O3、MgO、K2O、TiO2、LOI、TOC 和 負 載 荷SiO2,SiO2含量在研究區表層沉積物中占主導地位(68.64%),其含量變化會對其他元素起“稀釋”作用,除了Na2O 外,SiO2與其他元素均為負相關(表6),且與平均粒徑同樣也為負相關,表明其存在方式主要以石英碎屑和硅酸鹽碎屑等粗顆粒的陸源碎屑為主[37]。

Al2O3、Fe2O3、MgO、K2O、TiO2、TOC 互為正相關,與平均粒徑同樣呈正相關,表明其分布特征受相近因素影響且其含量變化與黏土礦物有關。由于沉積物中的Ti 化學性質比較穩定,屬于惰性元素,即使風化也不易轉化成可溶性化合物,因此,海洋沉積物中Ti幾乎全部來源于陸源碎屑[16],所以Al2O3、Fe2O3、MgO、K2O、TOC 很大程度上是來源于陸源物質,因此,因子F1 代表陸源碎屑沉積物的組合,組成元素與沉積物平均粒徑正相關,受粒徑較細的沉積物影響較大。

因子F2的方差貢獻率為12.71%,元素組合為正載荷CaO、P2O5和負載荷Na2O,CaO 是生物碳酸鹽沉積的重要組成部分,以粗粒碎屑形式賦存[38],其分布與鈣質生物屑有關,海洋沉積物中Na2O 主要以溶解態形式遷移,常以吸附和陽離子交換的形式在細顆粒沉積物中富集[21],而本研究區的Na2O與TiO2相關性不明顯,因此,因子F2代表海洋生物過程的影響。

因子F3 的方差貢獻率為6.81%,元素為正載荷MnO,MnO與平均粒徑和Fe2O3呈不同程度的正相關,與代表陸源碎屑的TiO2基本無相關性,表明MnO 賦存于細粒沉積物中,我國淺海沉積物中Fe 和Mn 除碎屑態外,Fe-Mn 氧化物態是Fe 和Mn元素另一重要賦存形式[39]。說明研究區沉積物中的MnO 大部分是來自Fe-Mn 氧化物,因此,因子F3代表了海洋化學沉積作用的影響。

3.2 稀土元素物質來源分析

3.2.1 稀土元素配分模式

稀土元素不同的配分模式能夠反映沉積物物質來源和物源特征[7],本文對研究區樣品按照沉積物類型分別進行球粒隕石和上陸殼標準化,如圖5 所示。球粒隕石標準化配分曲線接近黃河沉積物的球粒隕石標準化配分曲線,呈右傾趨勢,(La/Yb)N平均值為8.96,(La/Sm)N平均值為3.74,(Gd/Yb)N平均值為1.75,LREE 曲線走勢較陡,HREE 曲線走勢相對平緩,LREE 相對于HREE 富集明顯,在Eu 處呈“V”形下凹趨勢,顯示中等程度的Eu 負異常。上陸殼標準化配分曲線接近中國黃土的上陸殼標準化配分曲線,不同類型沉積物的稀土元素配分模式(La/Yb)UCC平均值為1.00,(La/Sm)UCC平均值為0.92,(Gd/Yb)UCC平均值為0.98,曲線整體較為平坦,呈弱的δCe 負異常(0.88)和δEu 正異常(1.03),接近黃河沉積物δCe 值(0.86)和δEu 值(1.01),Eu 異常不明顯,在沉積過程中沒有明顯的分異。

3.2.2 稀土元素的制約因素和物源判別

沉積物中稀土元素的組成與源巖特征、沉積物粒度、化學風化作用及人類活動等有關,源巖特征是制約稀土組成的關鍵因素,此外,沉積物粒度也是影響稀土元素分布和組成的重要因素[22],研究顯示REE 趨向于在粒徑較細的沉積物中富集而在粒徑較粗的沉積物中虧損[40],同時化學風化作用強烈時會造成稀土元素的明顯分異。研究區ΣREE 與黏土呈低度正相關,與粉砂呈低度負相關,在細粒沉積物中相對較為富集,而且ΣREE、Eu 和(La/Yb)N與平均粒徑沒有表現出明顯的相關性,表明粒度對沉積物稀土元素的控制作用不明顯。

化學蝕變指數通常用于判別沉積物源區化學風化程度,其公式如下[41]:

式中:氧化物均以摩爾分數計算,CaO*僅代表硅酸鹽礦物中CaO 的摩爾含量[42],要去除碳酸鹽中的CaO 的影響,由于CaO 的含量與全巖樣品中的P2O5的含量有關,并且沒有獲取CO2的數據,因此,按照Mclennan 等[43]提出的CaO′=CaO-10×P2O5/3,若CaO<Na2O,則CaO*=CaO′,反之CaO*=Na2O,據此校正后本研究區沉積物的CIA 值范圍為55~58,接近黃河沉積物的CIA 值(51~60)。CIA 與ΣREE 的相關性如圖6 所示,相關系數僅為0.47,二者之間無明顯相關性,同時研究區的氣候等自然條件也直接影響化學風化作用的強弱,從而影響稀土元素的分布和分異特征,通過CIA 數值可以推斷出沉積物物源區的氣候為寒冷干燥[9],說明研究區化學風化作用對稀土的分布影響不大。

圖6 研究區ΣREE和CIA相關性

因此,制約研究區沉積物中稀土元素組成最主要的因素是物源,稀土元素的特征參數和分布模式被廣泛應用于沉積物源的判別[44-45],(La/Yb)N和δEu 值是表征REE 分異特征的兩個重要指標,且與平均粒徑的相關系數分別為0.22 和0.13,其粒級效應并不顯著,因此,(La/Yb)N和δEu 可以作為沉積物源示蹤的有效指標[46]。

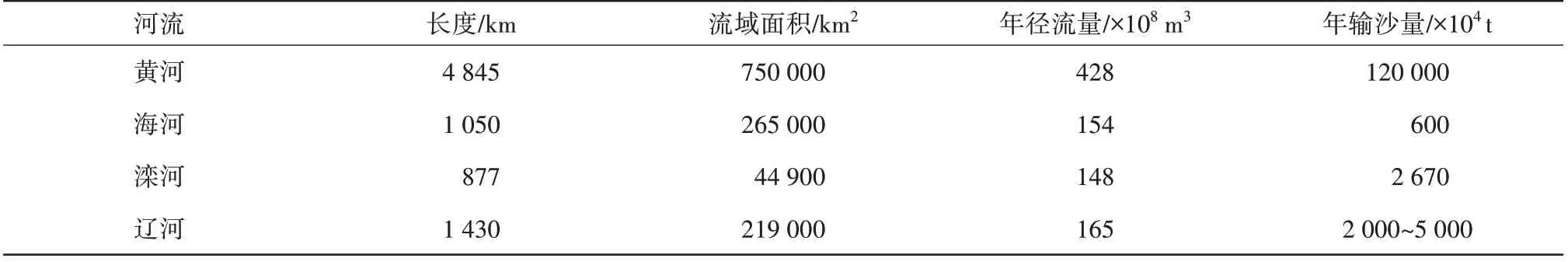

渤海作為一個半封閉海,沉積物的運移主要靠環流作用,同時渤海灣環流受季風影響還存在季節性差異。研究區西北部大的入海河流主要有黃河、海河、灤河、遼河,攜帶大量泥沙匯入渤海灣,是海域沉積物的主要物質來源[47-48](表7),黃河和遼河輸入物質較多。渤海沉積物主要為黃河物質向西、向北和向南運移進入渤海灣、渤海中東部和渤海南部[49]。鄭世雯等[6]等認為灤河物質從河口輸出后向南北兩側運移,在黃海暖流余脈的影響下沿岸向西輸運,不能到達渤海灣中部地區,僅在離岸較近的區域分布,只影響渤海灣北部沿岸從灤河口輸出的一小片區域,藍先洪等[5]認為海河沉積物從河口輸出后在渤海灣環流的作用下向河口北側及渤海中部區域擴散。趙寶仁等[50]認為遼東灣區域物質來源于遼河的物質沿渤海東岸在東部環流的作用下向遼東灣南部輸送。

表7 渤海主要河流水文特征

通過物源判別(圖7)可以看出,研究區沉積物參數分布相對集中,主要位于黃河和遼河平均值附近,表明沉積物主要來自黃河物質和遼河物質,這與Qin 等認為渤海中東部的沉積物物源是黃河物質與遼河物質的兩端元混合的結論相一致[51],與周邊其他河流相比,遠離長江和海河、灤河。圖7 顯示在研究區北部有部分樣品較為靠近遼河,可能是遼河沉積物在渤海灣環流作用下,沿渤海海峽向南運移的結果。

圖7 研究區表層沉積物(La/Yb)N和δEu物源判別圖

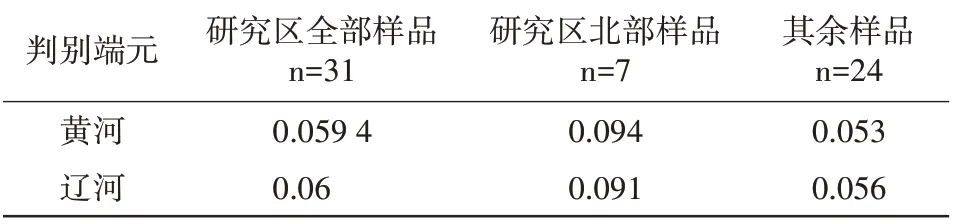

為了驗證黃河和遼河對研究區沉積物的影響程度,使用判別函數FD進一步判斷研究區沉積物與黃河遼河沉積物的接近程度。其計算公式為[52]:

式中:Cix為研究區樣品中兩元素質量分數之比;Cim為端元中兩元素質量分數之比。FD值越小,越接近于0,則表明研究區樣品中元素的組成越接近于端元,FD值越大,越偏離0,則表明研究區樣品中元素的組成越偏離端元。為了有效地判斷沉積物之間的接近程度,選取化學性質接近且相對穩定的Sm/Nd 作為判別元素[10],分別選取黃河和遼河沉積物作為判別端元,計算結果如表8所示,研究區沉積物由黃河物質和遼河物質在渤海環流的作用下共同貢獻,且北部區域部分樣品接近遼河沉積物,南部區域樣品更接近黃河沉積物,這與Qin 等認為的在渤海東部地區由南向北遼河沉積物的混合比例逐漸上升的結論相一致[51]。

表8 研究區表層沉積物REE判別函數結果

4 結論

(1)表層沉積物常量元素主要由SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、CaO、Na2O、K2O組成,約占沉積物總量的93%以上,SiO2和Al2O3含量最高。稀土總量變化范圍為161.11~206.89 μg/g,接近中國黃土的REE 平均含量,呈現輕稀土元素(LREE)富集、重稀土元素(HREE)平坦以及中等程度的Eu負異常等特征,輕重稀土分異明顯。

(2)常量元素中SiO2含量隨著沉積物粒徑變粗逐漸增大,Al2O3、Fe2O3、MgO、K2O 含量隨著沉積物粒徑變細逐漸增大。稀土元素總量和沉積物平均粒徑分布相反,粒徑較細的沉積物中稀土總量比較富集,基本符合粒度控制規律。

(3)根據R型因子分析把常量元素劃分為3類,第1 類包括SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、K2O、TiO2,代表陸源碎屑組合,第2類包括CaO、P2O5、Na2O,代表海洋生物過程的影響,第3 類為MnO,代表海洋化學沉積作用的影響。

(4)稀土元素球粒隕石配分曲線與黃河沉積物類似,上陸殼標準化配分曲線接近中國黃土類似,物源判別圖和判別函數都指向研究區的主要物質來源為黃河和遼河共同貢獻,且研究區從南向北遼河物質的混合比例逐漸增加,黃河物質的混合比例逐漸降低。