波流共同作用下珊瑚礁冠層附近平均流分布及阻力特性試驗

李張妍,姚宇,2,周寶寶,楊笑笑

(1.長沙理工大學 水利與環境工程學院,湖南 長沙 410114;2.水沙科學與水災害防治湖南省重點試驗室,湖南 長沙 410114)

珊瑚礁廣泛分布于熱帶及亞熱帶海域,我國南海等海域也蘊藏著非常豐富的珊瑚礁資源[1]。在珊瑚礁內由形狀各異的珊瑚蟲骨骼構成的粗糙珊瑚礁底部通常被稱為冠層[2],流經冠層的水流稱之為“冠層流”。由于珊瑚具有固著生長不可移動的生物特性,因此珊瑚依靠流入和環繞它們的水流來維持諸如光合作用、呼吸作用、捕食和繁殖等關鍵生物過程。冠層與水體之間的復雜相互作用影響平均流速結構及阻力特性,而平均流速結構及阻力特性對水生生態系統的物理過程有重要影響,如波浪衰減[2]、泥沙輸移[3-4]和營養物質循環[5]等。除了珊瑚礁的礁形因素影響外[6-7],珊瑚礁海域內水動力特性通常是波浪和潮汐流共同作用的結果[8-9]。因此,研究潮汐流和波浪共同影響下珊瑚礁上的平均流分布、阻力特性對于珊瑚礁海岸泥沙輸移、海岸線演變規律探討及近海珊瑚礁生態環境保護均具有重要意義。

珊瑚礁冠層內的平均流速分布特征已被廣泛研究。單向流作用下,珊瑚礁冠層內部的流動是由冠層頂部的湍流應力以及壓力梯度所驅動,該驅動力根據相對淹沒度(冠層高度與水深的比值)不同而有所差異[10]。冠層(粗糙度)內的平均速度相對于冠層(粗糙度)上的速度衰減受阻力系數、冠層每單位體積的前緣面積和固形體積分數影響[2,11],故而平均流速分布從冠層頂部附近的最大值至底部減小為零。許多研究者對波浪作用下的珊瑚礁內平均流速進行了研究,這些研究表明即便僅有振蕩流作用,在珊瑚礁內也會產生與波浪傳播方向相同的平均流[12],相較于同等大小單向流,振蕩流作用下冠層內會產生更大的平均流[11,13],并增強瞬時剪切力及水體混合強度,但冠層上部的流速分布仍和單向流作用下相似[13]。

由底棲生物構成的粗糙珊瑚礁所產生的底部阻力是大多數淺層珊瑚礁上水動力過程的重要影響因素,對于水動力特性具有決定性意義[8-9,14]。珊瑚礁對水流的阻力通常使用阻力系數CD進行參數化,已有野外觀測及物理模型實驗結果顯示,珊瑚礁阻力系數為0.005~0.2[15-16],其大小取決于冠層的幾何形狀、流速分布以及礁體上方的水深等水流特征[17-18]。此外,有研究指出:阻力系數定義方法的差異以及所選取用于計算阻力系數的參考速度的不同也是導致阻力系數值變化范圍較大的原因之一[19]。Rosman 等[18]基于三維空間平均動量方程,證明了阻力系數和水動力粗糙度是冠層幾何以及速度剖面分布的函數,并提出了一個關于阻力系數的理想化雙層模型。Asher 等[20]通過對單向流作用下珊瑚礁垂向阻力變化的研究提出了包含標準彌散應力項修正的阻力系數公式,并通過引入附加系數以減小阻力系數的變化范圍。

上述研究僅考慮了單向流或波浪單一作用下珊瑚礁冠層內外的平均流分布,并未考慮波浪和潮汐流的共同作用對具有大底部粗糙度的礁面上平均流分布的影響。同時,對阻力系數的研究局限于個別位置的測量,其測試范圍為單個珊瑚礁生物個體或種群內,未能擴及整個珊瑚礁地形范圍,此外,類似于平均流相關研究,阻力系數的研究也側重于單向流或波浪單一水動力條件的影響。基于此,本文參考Yao 等[21]使用圓柱體陣列概化礁面粗糙度,并利用造流泵在水槽內產生與波浪傳播方向同向/反向水流,以模擬潮汐漲/落過程的方法[22],通過試驗室內物理模型試驗對潮汐流和波浪共同作用下珊瑚礁海岸平均流及阻力特性進行測量分析研究。

1 實驗方法

1.1 實驗設置

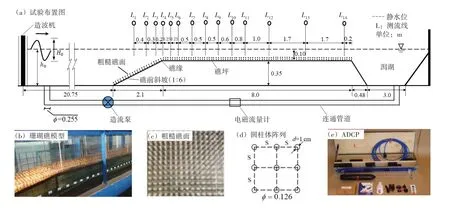

物理模型實驗在長沙理工大學水利實驗中心的波流水槽(長40 m,寬0.5 m,高0.8 m)內開展。試驗設置如圖1 所示,水槽左端為活塞式造波機,在距造波機約34 m 的右端設有斜坡模擬礁后岸灘,斜坡上覆蓋多孔吸波材料,以減少波浪反射。珊瑚礁物理模型參照Quataert等[23]文獻中列舉的世界不同地點有代表性的珊瑚礁礁形特征值范圍,按照弗勞德相似準則以1∶20 的幾何比例尺設定礁前斜坡以及礁坪尺寸、礁坪水深和波高。如圖1(a)所示,礁前斜坡坡度為1∶6,其坡腳距造波機20.75 m,坡后與長為8 m的水平礁坪相接,礁坪距水槽底部0.35 m,礁坪右側末端通過坡度為1∶1 的斜坡連接至槽底。同時在水槽右端設置礁后岸灘(坡度為1∶8),礁坪與礁后岸灘間形成的底寬為3 m 的區域即為“潟湖”。潟湖底部和造波機附近的槽底由直徑為240 mm 的圓管互相連通,圓管中部安裝有變頻造流泵和電磁流量計,利用造流泵在管道內產生與水槽中波浪傳播方向相同或相反的循環流模擬礁坪上的潮汐流。當測試無潮汐的純波浪情況時,不同于以往試驗研究中潟湖封閉或無潟湖情況,礁坪波生流僅以海底回流的形式回到外海[24],本實驗過程中部分波生流可通過連通管道回流到造波機附近使潟湖保持開放狀態,以模擬珊瑚礁上裂口的存在。

圖1 試驗設置

試驗利用垂向放置的圓柱陣列模擬生長有鹿角類珊瑚的粗糙礁面[25],即在整個礁前斜坡至礁坪右側末端區域上均勻布置圓柱體(圖1(b))。該圓柱體單元直徑10 mm,高35 mm,嵌入模型底部10 mm 深的預鉆孔中,露出礁面部分高25 mm,圓柱體分布密度為?= 0.126(圖1(c)、(d)),珊瑚礁表面粗糙度由圓柱體的分布密度表示,即控制體中圓柱體木條總體積Vs占控制體總體積的V的比例,?=Vs/V,實驗取?= 0.126。

試驗使用聲學多普勒流速剖面儀(ADCP)測量沿水槽中心線處共14 條測線的波生流,各測線分布及間距見圖1,其中L1-L3位于礁前斜坡,L4位于礁緣,L5-L14位于礁坪,因波浪與水流在礁緣附近運動變化劇烈,故對該區域測線進行局部加密。測流線位置為距礁緣(L4)的距離,取礁緣向岸方向為正,離岸方向為負。基于探頭的四個測爪建立空間直角坐標系,探頭與地面垂直方向為Z 軸,向上為正;沿礁方向為X 軸,波浪傳播方向為正;展向(沿岸線方向)為Y 軸。ADCP在該坐標系下(X、Y、Z)測得的瞬時流速數據分別記為u、v、w。測量礁坪底部至自由波面間的流速分布時,每條測線上測量點間隔為1 mm,采樣頻率為50 Hz,采樣時長為120 s。當水槽內水流達到穩定狀態后進行采樣測量,在測流期間,測量探頭始終與水槽底部垂直,帶紅色標記的探頭與波浪傳播方向一致。

由于波流共存時實驗達到穩定狀態所需時間較長,試驗僅測試了礁坪水深hr= 0.10 m,深水入射波高H0= 0.14m,波周期T= 1.5s的代表性規則波工況,礁坪上分別存在代表漲潮的正向恒定流(單寬流量 ||q= 80 m2/h)和代表落潮的反向恒定流,同時測試了無潮流時的波浪運動情況,并與前二者進行對比分析。幾何比例尺為1∶20 時,對應的時間和速度比例因子均為1∶4.5,因此,本研究的島礁原型的跨岸礁坪寬度為160 m,礁坪淹沒水深為2.0 m,入射波高為2.8 m,波周期為6.75 s,潮流流速為0.125 m/s。

1.2 流速測量重復性驗證

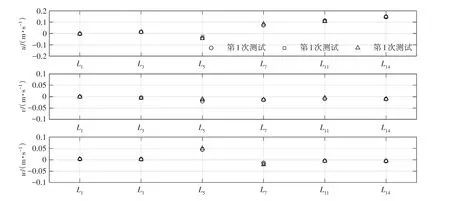

為保證實驗結果的準確性,在正式實驗前對ADCP 進行了重復性驗證。在水槽中軸線處中間水深位置測試ADCP 性能,沿礁面選取6 個測點,分別為礁前斜坡處L1、礁緣附近L3、L5及礁坪上L7、L11、L14。在相同參數情形下對同一位置的速度反復測量3 次,并通過計算機實時記錄各時刻速度值,所得重復性驗證結果如圖2 所示,各測點三次重復測量對應的u、v、w流速值相對誤差均小于5%,說明本實驗所用的ADCP 具有良好的穩定性和重復性,滿足實驗要求。

圖2 流速測量重復性驗證

2 結果分析

2.1 平均流速的沿礁變化

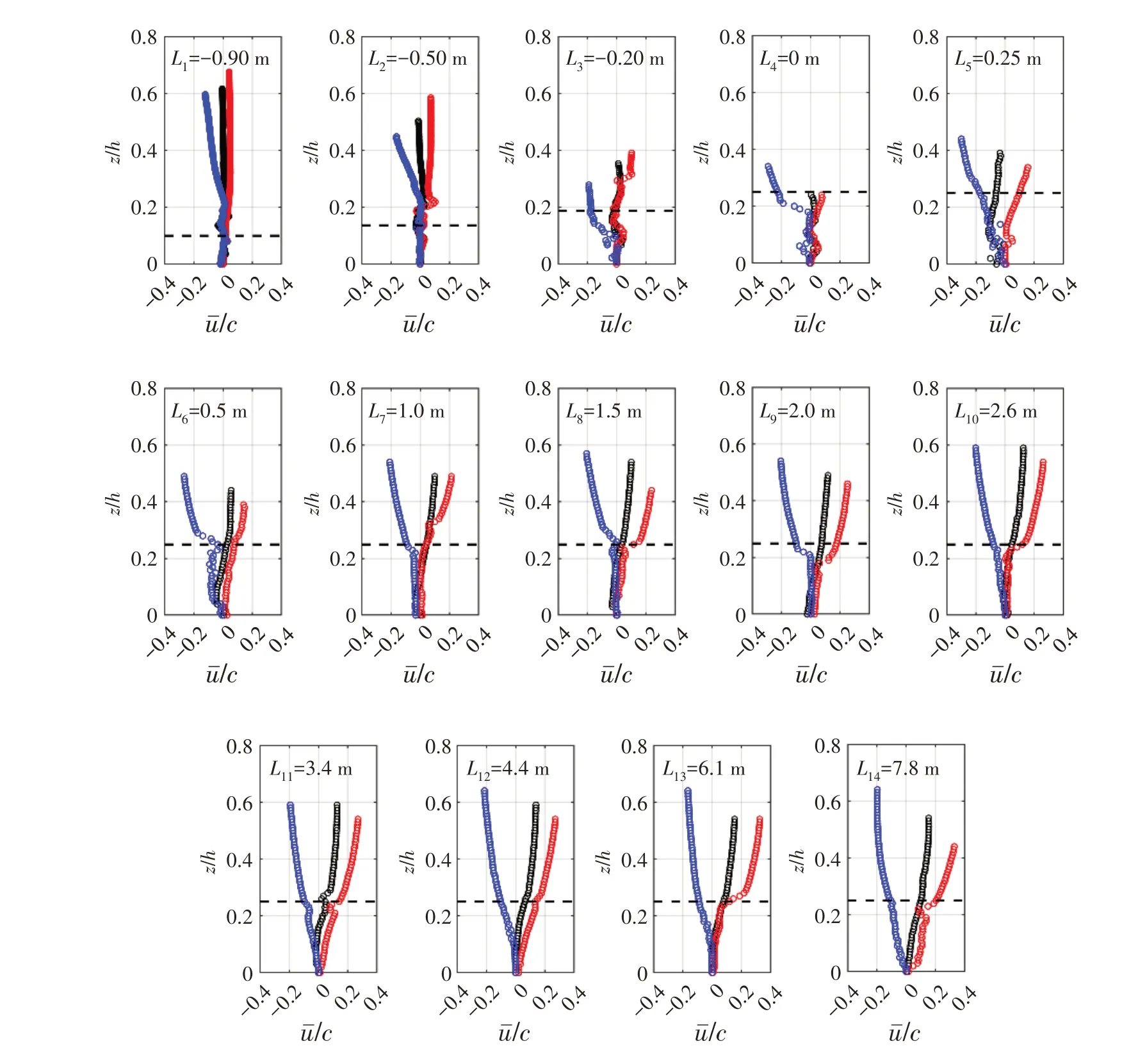

圖3 展示了正向潮流(q= 80 m2/h)、反向潮流(q= -80 m2/h)、無潮流(q= 0)分別與波浪(H0= 0.14 m,T= 1.5 s,hr= 0.10 m)共同作用的三種工況下,垂直于海岸方向平均流速()垂向分布的沿礁變化,為包含潮流流速在內的平均流速,通過對沿波浪傳播方向流速(u)求時間平均得到。z為測流點高度(以測流線處礁面為零點),h為各測流線處的當地靜水深。z采用h無量綱化,采用當地淺水波波速c(c=gh,g 為重力加速度)進行無量綱化。

圖3 沿礁不同測線位置平均流速()的垂向分布

由圖3 可知,無潮流、正向潮流及反向潮流作用下冠層對水流的阻礙作用顯著降低了冠層內部(虛線下方)的平均流速,冠層底部的平均流速幾乎為0,而由于阻力消失,冠層頂部附近平均流速沿水深方向顯著增加。如圖3 所示,無潮流(僅波浪作用)時,在礁前斜坡L1處珊瑚礁冠層頂部附近存在邊界層,該邊界層內的平均流向外海流動,邊界層以外的平均流速極其微弱,幾乎為零。在礁前斜坡上(L2、L3)水深進一步減小,波浪發生淺化變形,邊界層隨之下移,且分布范圍有所增大。由于地形陡變,在礁緣附近波峰失穩,波浪發生破碎,波浪破碎時水體非線性運動急劇增強,使得冠層內部平均流縱向分布急劇變化。在礁緣附近L5處,波浪破碎產生了明顯的離岸平均流(海底回流),并在冠層中部附近達到最大值,隨后迅速減小;在破碎帶內L6處的冠層頂部產生了向岸平均流,且在礁坪上(L7-L14)進一步向海岸方向增加,同時冠層內部向岸平均流逐漸增大,由于部分波生流可通過裂口(開放的潟湖)回到外海,在內礁坪L11處冠層內離岸平均流完全消失,向岸平均流充分發展。

當波浪與潮流共同存在時,對比分析發現:正向潮流作用下,在礁前斜坡(L1-L3)處的冠層頂部存在邊界層,不同于無潮流時,該邊界層上方平均流向岸流動且沿水深方向無顯著變化。當波浪傳播至L5,冠層內外的向岸平均流明顯增大,隨后向海岸方向沿礁持續增大。相較于無潮流,在整個礁坪上(L5-L14)珊瑚礁冠層內外相同水深位置處的平均流均有所增加,其增幅沿水深方向增加。反向潮流作用下,在礁前斜坡(L1-L3)處邊界層上存在明顯的離岸平均流,且該流沿水深方向呈線性增加。同時,珊瑚礁內部及其上方離岸平均流向離岸方向沿礁增大,在礁緣附近L5處離岸平均流達到最大,隨后逐漸減小(至L7),然后趨于穩定(L7-L14),冠層內離岸平均流有所增加,至內礁坪L14處離岸平均流分布貫穿于整個冠層。此外,比較三種波流條件下平均流絕對值可知:在礁前斜坡及礁緣附近(L1-L6),邊界層上方相同水深處平均流絕對值大小為反向潮流>正向潮流>無潮流,而在礁坪(L8-L14)冠層頂部附近及其上方相同水深處該值為正向潮流>反向潮流>無潮流。

2.2 摩阻流速及水力粗糙度的沿礁變化

摩阻流速u*最初用于描述單向明渠流中底部阻力,因其具有流速的量綱,因此稱之為摩阻流速,被推廣應用于描述波浪作用下大粗糙度珊瑚礁的底部阻力[2,5,12]。對于充分發展的湍流邊界層,平均流速分布符合對數分布[13,15]:

式中:u*為摩阻流速;κ= 0.41,κ = 0.41 為卡曼常數;d為平均流速零點高度相對于床面的垂向偏移量,與傳遞至粗糙度內的動量有關;z為流速點距離床底高度;z0為床面水力粗糙度。u*、d、z0均可通過最小二乘法對測量的流速剖面對數分布區進行擬合求得。

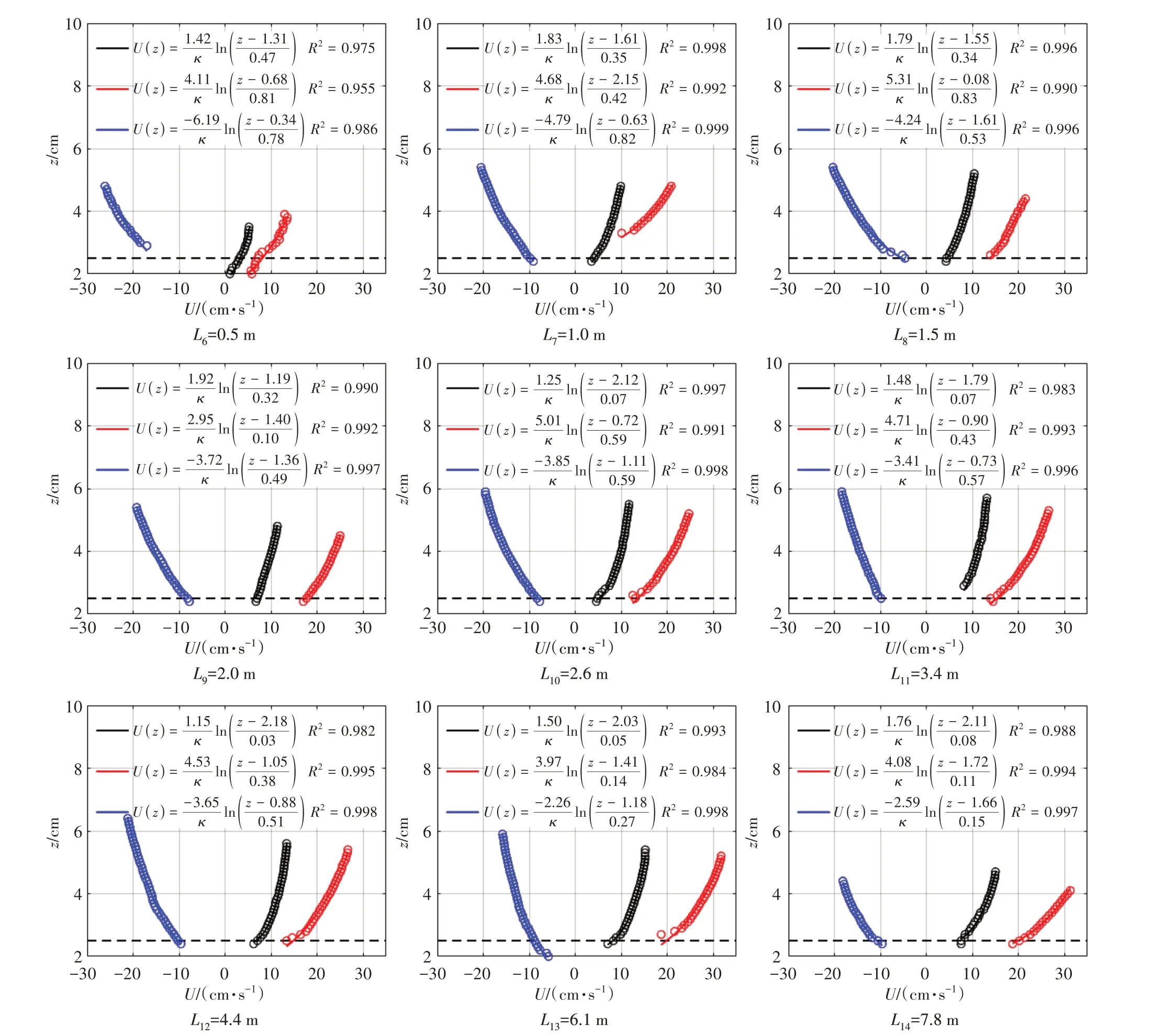

對于礁坪上的不同測線位置(L6~L14),根據圖3 的平均流分布選擇冠層頂端附近的對數分布區,區域上下界的選取保證擬合的決定系數R2>0.95,三種波流條件下的沿礁不同測線位置對數區的流速分布及基于公式(1)的擬合結果見圖4。

圖4 沿礁不同測線位置對數區的流速分布及其基于公式(1)的擬合結果

對于傳統的光滑底床,在波流共同作用下剪切應力沿水深發生變化,一定水深處的平均流速相較于剪切應力推導得出的對數分布偏大或偏小[26]。而對于存在冠層的大粗糙度底床,冠層頂部附近波流共同作用下產生一個強剪切層(shear layer),強剪切層上方的平均流速隨離床面距離的增大呈增加趨勢并符合對數分布[9]。由圖4 可知,本研究的結果與后者相符:三種波流工況下平均流速在糙率單元頂部附近存在剪切層,其上方平均流速呈對數分布。

對比圖4 中三種工況下礁坪上各測線位置的摩阻流速(u*):無潮流作用時u*為向岸方向,與波浪傳播方向相同,其值在1.15~1.92 cm/s 間小幅波動;正向潮流作用下,相同測線處u*為向岸方向,且u*在2.95~5.31 cm/s 之間大幅波動,其值明顯大于無潮流時;反向潮流作用下,相同測線處u*為離岸方向,與潮流流動方向相同,其值在2.26~6.19 cm/s 之間,同時u*沿礁呈明顯降低趨勢,使得u*值在外礁坪(L6-L9)時表現為反向潮流>正向潮流>無潮流,而至內礁坪(L10-L14)時正向潮流>反向潮流>無潮流。由此可見,潮流作用下礁坪上摩阻流速方向與潮流方向相同,且較純波浪條件時顯著增大,反向潮流作用下摩阻流速大小沿礁呈明顯降低趨勢,而正向潮流及無潮流時無該變化規律。

對圖4 中三種工況下的水力粗糙度(z0)進行對比分析可知,正向潮流、反向潮流作用下礁坪上相同位置處z0普遍有所增加,增加幅度不等;對比相同工況下內外礁坪上z0發現,外礁坪上z0明顯大于內礁坪。整體而言,z0變化范圍為0.03~0.83 cm,其值始終顯著小于珊瑚礁物理粗糙度2.5 cm。

對比圖4 中三種工況下,平均流速零點高度相對于床面的垂向偏移量d:無潮流時d沿礁分布于1.19~2.18 cm 之間,其值始終小于粗糙單元高度2.5 cm,這表明平均流對數區的零點高度始終在冠層內部,與圖3 中平均流的實際分布相符。對比正、反向潮流的影響發現,礁坪上d均有不同程度的減小,這是由于波流共同作用下平均流增大并向珊瑚礁冠層內發展所致。

2.3 阻力系數的沿礁變化

珊瑚礁形態結構復雜,擁有較大的物理粗糙度,會對流經的水流施加阻力,并且以拖曳力(形阻)為主,在水動力學中通常使用阻力系數(CD)進行參數化[18],其與u*的關系為:

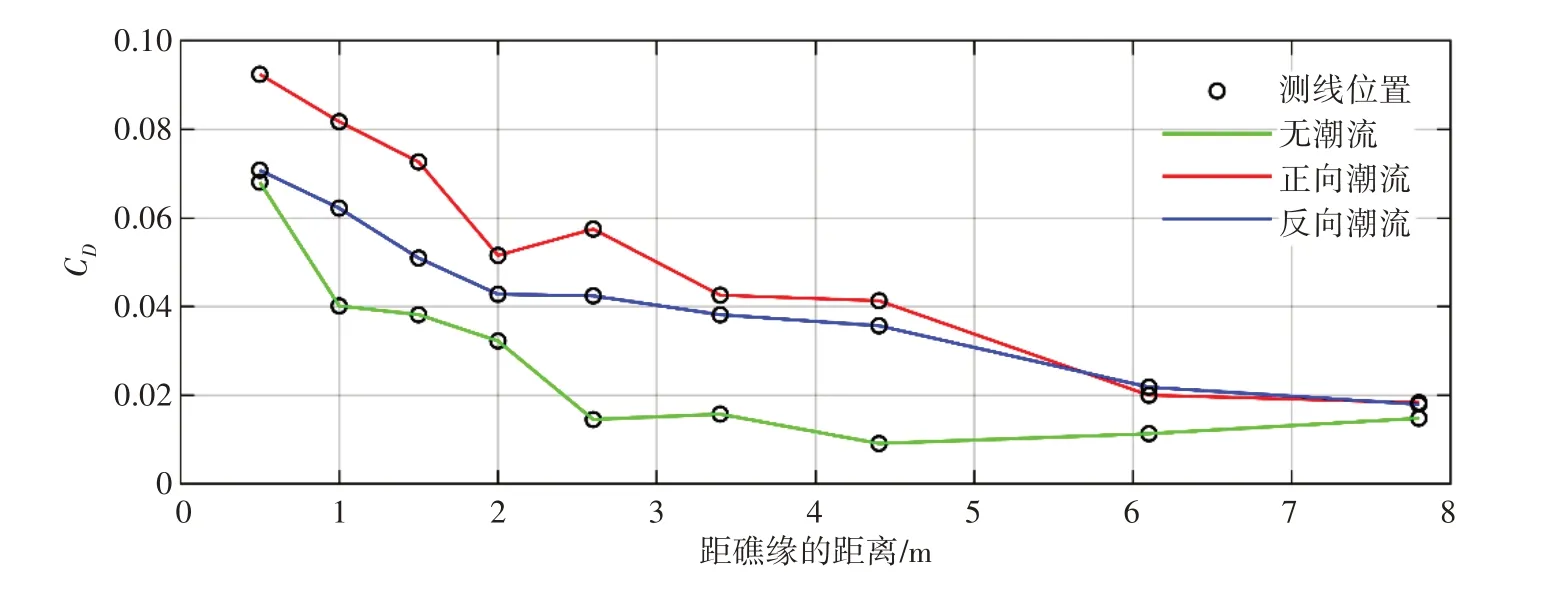

式中:U0為參考流速,本文取0.5hr處的平均流速。根據公式(2)對沿礁阻力系數進行計算,結果如圖5 所示,可知阻力系數范圍為0.009~0.1,與Lentz 等[16]通過野外觀測的估計值范圍0.005~0.2十分吻合。

圖5 沿礁不同測線位置的阻力系數(CD)

由圖5 可見,無潮流時,阻力系數在靠近礁緣L6處最大,隨后沿礁前斜坡至內礁坪L12持續下降,這主要是U0沿礁持續增大且增幅較u*更顯著所致。在內礁坪上L12至L14處,u*增大了52.69%,U0僅增大了19.82%,使得阻力系數略有上升。分析不同潮流的影響發現,正向、反向潮流作用下礁坪上阻力系數均沿礁顯著下降,但其原因存在差別:正向潮流作用時,主要是U0沿礁持續增大且增幅較u*更顯著所致;反向潮流作用時,原因是u*沿礁減小且其變化幅度較U0更大所致。結合前述分析可知,u*值在外礁坪(L6-L9)時為反向潮流>正向潮流>無潮流,而至內礁坪(L10-L14)時正向潮流>反向潮流>無潮流,使得正向潮流、反向潮流作用下,在相同測線處阻力系數相較于無潮流均顯著增加,外礁坪上正向潮流的增幅更大,內礁坪上二者趨于一致。

3 結論

本文通過物理模型試驗對珊瑚礁冠層內外波流共同作用下的平均流分布及阻力特性進行了研究,對比分析了典型波浪工況下正向、反向潮流和無潮流作用下平均流速、摩阻流速和阻力系數的沿礁變化規律,結果表明:

(1)無潮流時,礁前斜坡及外礁坪上存在海底回流,在礁緣附近海底回流最強且在冠層中部達到最大值;在礁坪上,冠層附近及其上方平均流表現為向岸流動,其沿礁向海岸方向持續增大。正向、反向潮流改變了平均流流動方向及其沿礁的變化趨勢,相較于無潮流時,正向潮流作用下海底回流幾乎不存在,冠層內外均為向岸平均流,在礁坪上冠層內外的向岸平均流顯著增大;而反向潮流作用下冠層內外均為離岸平均流,在礁緣上離岸平均流最大,隨后在礁坪上逐漸減小,然后趨于穩定。

(2)無潮流時,礁坪上摩阻流速沿礁存在小幅波動,正向、反向潮流影響下礁坪上摩阻流速相較于無潮流時顯著增大,其中正向潮流影響下增幅更大。無潮流時,礁坪上水力粗糙度沿礁呈減小趨勢,正向、反向潮流影響下礁坪上相同位置處的水力粗糙度有幅度不等的增加,但沿礁無明顯變化規律。

(3)無潮流、正向潮流、反向潮流條件下礁坪上的阻力系數均沿礁整體呈下降趨勢;相較于無潮流,正向、反向潮流影響下礁坪上的阻力系數顯著增大,且正向潮流作用時增加幅度更大;此外,在外礁坪上正向潮流影響下的阻力系數顯著大于反向潮流,但在內礁坪上二者趨于一致。

本文研究成果可為進一步研究珊瑚礁海岸泥沙輸移、岸線演變以及珊瑚礁生態修復提供一定參考依據。