基于組頻數的大學英語協作寫作教學實證研究

汪 偉

寫作能力是英語教學中不斷強調的一個核心語言能力,也是現代應用型人才必備的素質之一。在語言的四項基本技能中,寫作能力的重要性毋庸置疑。然而長期以來,寫作教學一直是大學英語教學中最薄弱的環節,因此學生學習寫作的興趣不高,寫作教學效果不佳。

近年來,國內外二語課堂研究呈現蓬勃發展的態勢,以社會文化理論為基礎的協作寫作已成為其中的一個重要課題。協作寫作(Collaborative Writing)指兩名或兩名以上作者合作產出單一文本的寫作活動。協作寫作具有三大特征:(1)成員在寫作過程的各個階段進行大量互動;(2)成員對產出的文本共同享有決定權并共同承擔責任;(3)成員共同產出一個書面文本(Ede & Lunsford 1990)。應用型本科院校大學英語課堂開展協作寫作仍處于摸索階段,為了更好地改進教學模式,了解分組情況對協作寫作教學的影響,研究者以實驗法和問卷調查法為主,分別于學期末開展不同組頻數下協作寫作的教學實驗和大學英語協作寫作教學效果的問卷調查,對比分析不同組頻數下學生對協作寫作活動的寫作成績和整體評價情況,更好地服務大學英語教學。

一、研究設計

(一)研究問題

本研究將協作寫作的教學理念引入大學英語寫作教學實踐,強調學生之間的協同合作、互動交流,重視寫作的過程,發揮群體優勢共同產出一篇書面文本。本研究旨在探究以下兩個問題:

問題一:協作寫作任務中組頻數對英語寫作成績是否有影響?

問題二:不同組頻數下學生對協作寫作活動的評價如何?

(二)研究對象

研究對象為某應用型地方高校大二非英語專業兩個班的學生,共105 人,其中,一個班為國貿專業的學生,共56 人;另一個班為物聯網工程專業的學生,共49 人。兩個班均為同一教師執教,人數相當,且大學英語II 期末考試平均成績在78—80 分之間(滿分為100 分),學生的英語水平無顯著差異。

(三)研究方法

本研究主要采用實驗法和問卷調查法。課堂教學實驗研究設計基于定性和定量分析,采用課堂觀察和寫作測試的方法統計各項參數。在經過一學期的協作寫作課堂實踐后,研究者采用不同的分組規模進行寫作測試。將1 班(國貿專業)的學生分為2人小組、3 人小組、4 人小組和5 人小組,每種頻數的小組各4 組;2 班(物聯網工程專業)的分組方式相同,其中2 人小組3 組,5 人小組3 組,其余各4組。寫作測試的形式為課堂限時作文,題目為The Importance of Being Independent。通過統計分析,了解組頻數對英語寫作成績的影響。

協作寫作態度的問卷調查在寫作測試后進行,采用自編的大學英語協作寫作教學調查問卷(見附錄),包含20 個題項,采用李克特(Likert)五分量表計量,從“完全不同意”到“完全同意”,分別賦予1至5 分的分值。問卷調查旨在了解學生的學習狀態及其對協作寫作的態度和感知,并探究調查結果與寫作成績之間是否具有相關性。

二、結果與討論

(一)課堂教學實驗結果分析

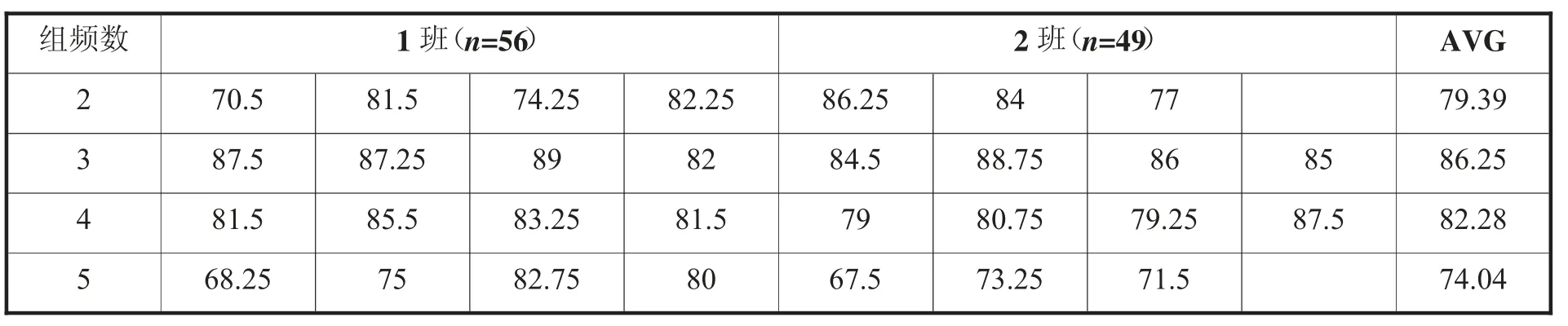

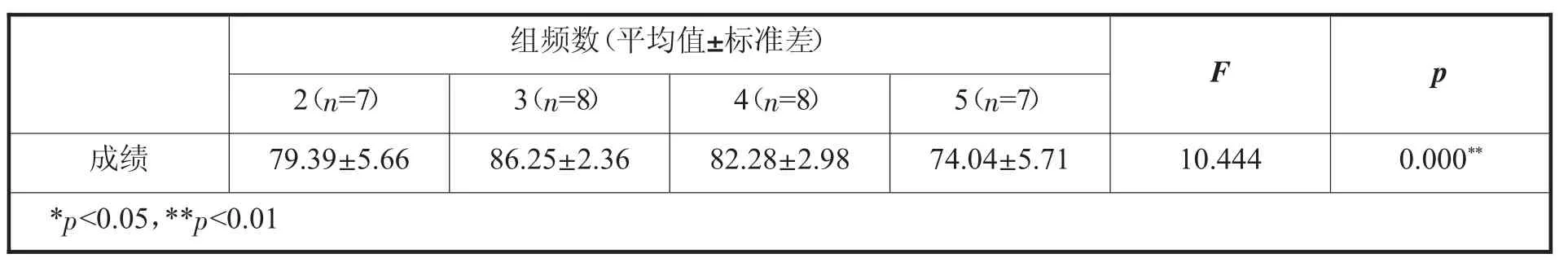

通過10 周基于組頻數的協作寫作教學模式的實踐,為檢測組頻數對寫作成績是否有影響,研究者對不同小組進行了一次協作寫作的測驗,讓小組成員協作討論共同完成文本的撰寫,共同修改文章,時間為45 分鐘。作文滿分為100 分,參照全國大學英語四級考試(CET-4)評分標準,由研究者結合網絡智能批改系統評分后得出作文平均分,再進行統計分析,考查組頻數對寫作成績的影響。統計和分析結果如表1、表2、圖1 所示。

表1:不同組頻數下寫作成績平均分統計

表2:不同組頻數下寫作平均成績方差分析結果

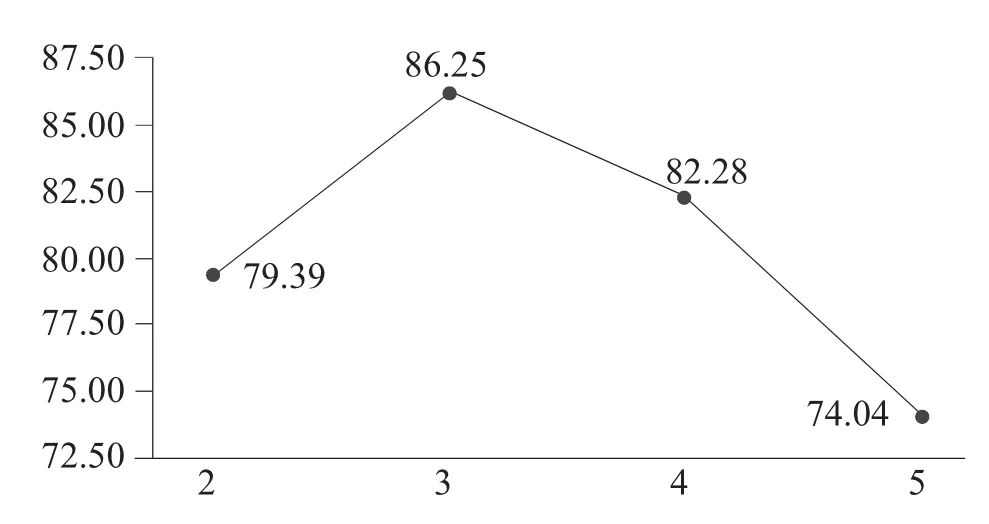

圖1:組頻數和寫作成績方差分析對比

研究者利用方差分析研究組頻數對寫作成績的差異性。由表2 可以看出,不同組頻數樣本對于成績全部呈現出顯著性(p<0.05),這表明不同組頻數對寫作成績均有著差異性。通過具體分析可知,組頻數對寫作成績呈現出0.01 水平的顯著性(F=10.444,p=0.000)。具體對比差異及根據下頁圖3 可知,有著較為明顯差異的組別平均值得分對比結果為“3>2;2>5;3>5;4>5”。因此可以得出結論:不同組頻數樣本對寫作成績均呈現出顯著性差異。

(二)問卷調查數據分析

在教學實踐的最后一周,研究者就大學英語協作寫作教學進行問卷調查,共發出問卷105 份,收回有效問卷101 份,有效率為96.19%。將問卷數據錄入電腦并采用統計軟件SPSS 26.0 進行處理。

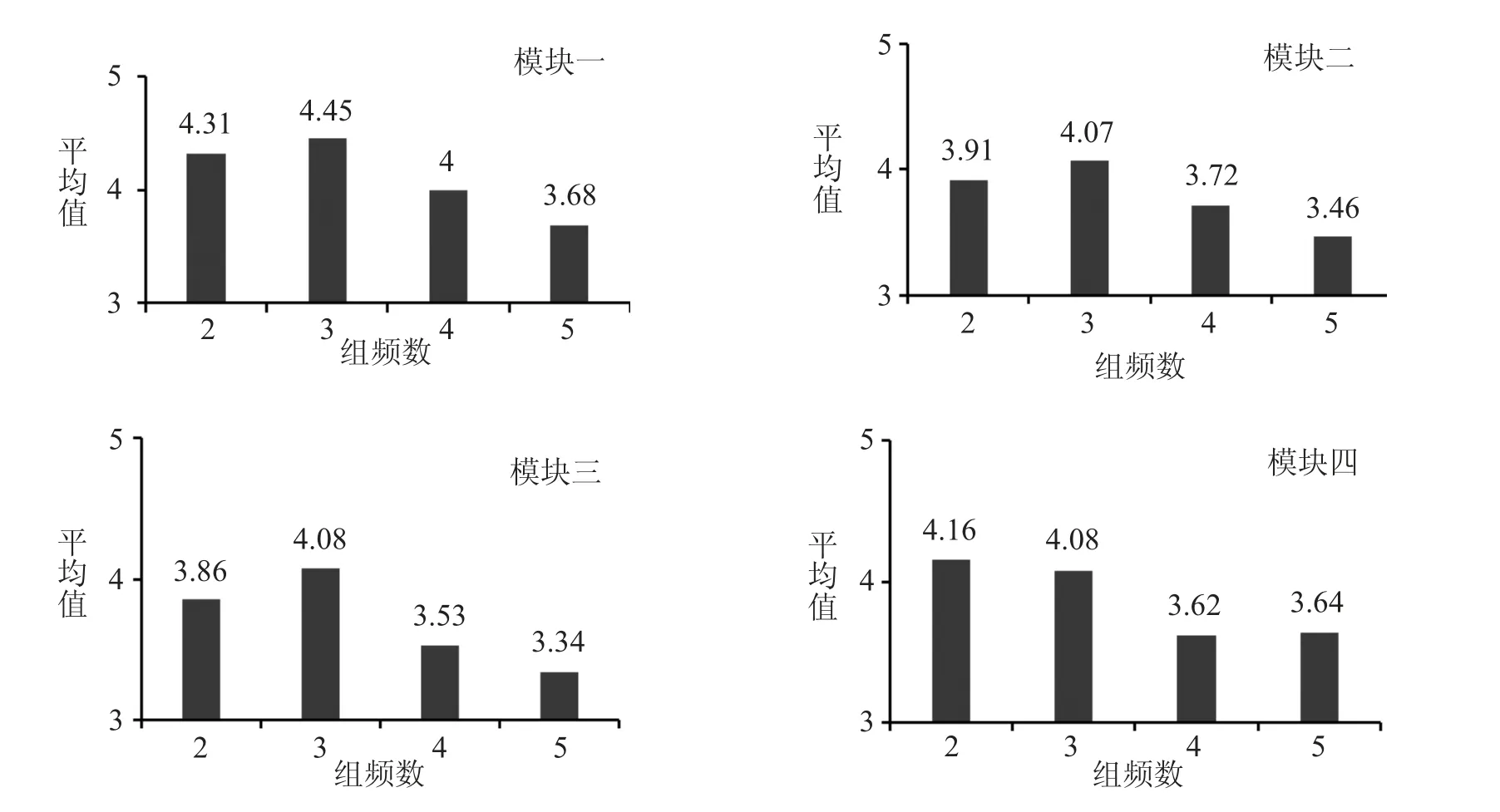

在收集、整理調查問卷數據后,研究者采用描述統計對不同組頻數下受試者的答題情況進行統計,分別計算問卷不同項目各組量化數據的平均值。問卷主要考查4 個模塊,模塊一在題號1、2、3、4、5中體現,調查受試者對協作寫作的態度,模塊二為題號6、7、8、9、10 所涵蓋的問題,調查受試者在協作寫作中知識層面的收獲,模塊三包括題號11、12、13、14、15,調查受試者在協作寫作過程中對個人能力方面培養的看法,題號16、17、18、19、20 為模塊四,調查學習者對今后實施協作寫作的其他思考或建議(見圖2)。

圖2

圖2 統計了不同組頻數下受試者在不同模塊問卷選項賦值的平均分。由數據可知,組頻數為3的受試者在前三個模塊中的平均值都較高,該組頻數下的受試者更積極參加協作寫作活動,并認為協作寫作能夠提高寫作興趣,對自己寫作和個人能力培養有幫助。組頻數為5 的學生各選項量化后平均分最低,結合課堂觀察發現,在協作討論中,人數稍多的小組有部分學生參與度較低,有“搭便車”的現象,達不到所有成員都參與交流或承擔寫作任務的效果,因此,學生收獲自評的平均值也相對較低。在協作寫作過程中,最重要的是每個組員有平等的機會參與寫作活動,積極地處理認知沖突,從而在協作過程中增強寫作興趣,提高英語寫作水平。

佴云國(2019)提到,二人結對和多人小組的不同分組模式在協同寫作活動中各有利弊,二人結對有利于參與者感受到切實的決定權和所有權,有更多機會相互交流,學習和運用所學語言。多人小組責任變得分散,隨著人數增加,難以保證每位成員都積極參與協商合作,但是多人小組意味著更廣泛的語言知識來源和更多樣化的觀點。在協作寫作中,分組模式如何選擇應取決于實際教學情況。擴招以來,學校和班級學生規模擴大,應用型地方高校大學英語課堂學情特點是大班教學,因此二人結對的分組模式對我國大學英語課堂的適用性較低。問卷調查數據也顯示,63.3%的學生認為4 人及以下是較為適合的小組人數,在協作寫作教學中具有一定的可操作性。

(三)寫作成績與問卷調查結果對比分析

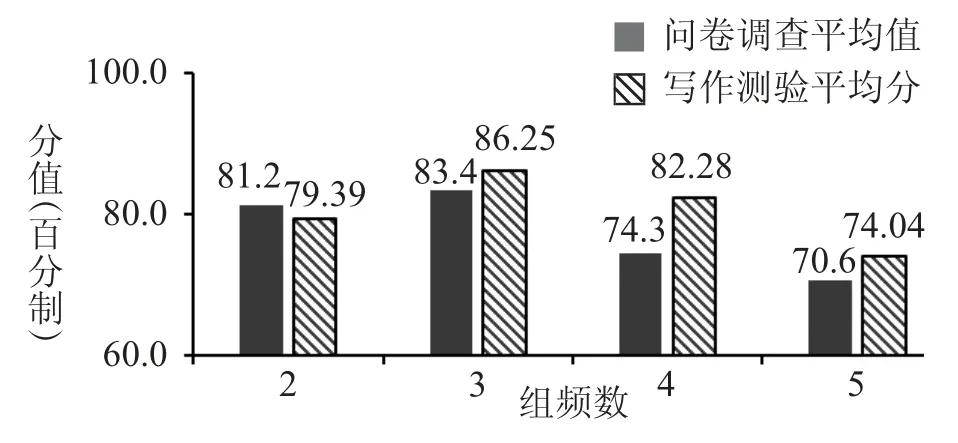

為了進一步研究不同組頻數下寫作成績和問卷調查結果是否具有相關性,研究者把問卷自評分值轉化為百分制,以更直觀地對比兩組數據與組頻數之間的關系(見圖3)。

圖3:問卷數據及寫作成績與組頻數關系分析

從圖3 可知,組頻數為3 的學生問卷調查和寫作測驗平均值均最高,說明3 人一組的分組模式下受試者能明確責任分工,每個組員有充分的機會參與寫作任務,在互助合作中所產出的文本質量更高,并且受試者比較認可這種教學模式,認為從中得到的收獲較多。組頻數為4 的小組寫作測驗平均分高于二人結對的小組,問卷得分卻更低,原因可能在于:一方面,4 人一組的分組模式下小組成員能提供相對豐富的語言資源互相借鑒,一起商討文章內容和措辭,寫作文本準確性和質量更優;另一方面,組員貢獻不均衡導致個體質疑協作寫作在知識層面和能力培養方面的作用。組頻數為5 的小組兩部分得分均較低,結合有關學生的訪談,得出以下原因:第一,課堂時間安排不合理,由于小組人數相對較多,整體發言時間過長,直接影響了文本的寫作;第二,個別英語水平較差的學生參與度較低,消極應付,小組成員并沒有形成積極互賴、團結協作的關系。

在研究結果的基礎上可知,3 人小組對大學英語課堂開展協作寫作而言有效性和可操作性最強。目前國內許多地方本科院校普遍存在師生比較小、學生學習主動性差等問題,而在大學英語寫作課堂運用協作寫作教學模式具備參與度高、自主性強、團結協作等優點,并且大部分學生普遍認同協作寫作這一新的教學模式,能認真參與,協作完成文本的創作,提高英語學習活動的效率。

三、結論

語言最本質的功能是社會交際功能。協作寫作的過程實質上是一個循環式的心理認知過程、思維創造過程和社會交互過程(鄧鸝鳴、劉紅、陳莧,等2003)。本研究通過教學實驗、成績分析、問卷調查及相關學生訪談發現,協作寫作任務中組頻數對成績高低呈現出顯著性差異,并且受試者對協作寫作的態度和感知有略微差異。研究者在一學期的協作寫作課堂實踐后對不同小組進行寫作測驗,通過方差分析各組寫作成績,得出組頻數對比結果為“3>2;2>5;3>5;4>5”,表明組頻數為3 的小組協作產出的文本成績較高。此外,通過對問卷數據的分析了解學生的態度感受,總體看來,受試者對協作寫作活動普遍持積極的態度,組頻數為3 的小組成員在自評收獲中量化均值最高,認為在相互作用下能促進知識的獲取及能力的培養。3 人小組能最大限度地發揮協作寫作活動的效用,激發學生的寫作興趣,服務語言應用的教學目的,培養時代需要的復合型、應用型英語人才。教師在實施課堂協作寫作時需要明確說明課堂任務,密切監控參與者互動關系,及時就關系失衡、協商不力等問題提供幫助(佴云國2019)。可參照徐錦芬和寇金南(2011)的小組互動策略培訓,進行教師講解、學生實踐、鞏固策略,從而提高學生的“言說”質量(徐錦芬、寇金南2011)。

總之,將協作寫作的理念運用到應用型地方院校大學英語課堂教學中對于提高文本質量和學生寫作能力而言不失為一種有益的嘗試。當然,其研究對象和研究結果具有一定的局限性和偶然性,今后可進行更大規模、更加嚴格的調查實驗來檢驗研究成果。協作寫作的應用與研究價值仍具有較大的發展空間。