小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)中數(shù)形結(jié)合思想的滲透

文|康長(zhǎng)華

數(shù)學(xué)是一門既抽象又具體的學(xué)科,引入數(shù)形結(jié)合思想,能將抽象的數(shù)學(xué)概念與具體的圖形相結(jié)合,通過(guò)直觀的圖形幫助學(xué)生理解和掌握數(shù)學(xué)知識(shí),對(duì)學(xué)生的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)產(chǎn)生積極影響。

一、以形助思,培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)學(xué)思維能力

數(shù)學(xué)概念是課程學(xué)習(xí)的基礎(chǔ),在“分?jǐn)?shù)的初步認(rèn)識(shí)”課程教學(xué)中,對(duì)于“分?jǐn)?shù)”概念的講解,教師可以利用圓形或正方形的模型,將分?jǐn)?shù)概念具化為實(shí)際的物體,幫助學(xué)生形成分?jǐn)?shù)的視覺化認(rèn)知。

第一步,引導(dǎo)學(xué)生回憶已學(xué)過(guò)的整數(shù)知識(shí),帶領(lǐng)學(xué)生回顧整數(shù)的基數(shù)、大小比較等知識(shí)點(diǎn),為認(rèn)識(shí)、理解分?jǐn)?shù)做好基礎(chǔ)知識(shí)鋪墊,將整數(shù)知識(shí)和分?jǐn)?shù)知識(shí)聯(lián)系,建立更完整的知識(shí)體系。

第二步,引入分?jǐn)?shù)概念引導(dǎo)學(xué)生回憶整數(shù)的基數(shù)概念,讓學(xué)生感知分?jǐn)?shù)的基數(shù)可以看作是整體的“部分”數(shù)量,使學(xué)生比較容易理解分?jǐn)?shù)的概念和意義,促進(jìn)對(duì)分?jǐn)?shù)的理解。

第三步,將模型分發(fā)給學(xué)生,讓學(xué)生用標(biāo)記筆將其平均分成4 份,其中的一份就表示,學(xué)生觀察模型布局,教師拿出其中個(gè)圓形模型并順勢(shì)引入分?jǐn)?shù)的概念,寫出,并解釋它的含義。第四步,展示不同形狀的,如圓形、正方形、長(zhǎng)方形等,幫助學(xué)生理解分?jǐn)?shù)的普遍性,在學(xué)生對(duì)分?jǐn)?shù)有了初步認(rèn)識(shí)后,教師可以進(jìn)一步深化學(xué)生對(duì)分?jǐn)?shù)的理解,幫助學(xué)生更深入地理解分?jǐn)?shù)的概念,明白分?jǐn)?shù)的實(shí)際應(yīng)用。

教師可以利用圖形比較概念。對(duì)于一些相似的數(shù)學(xué)概念,教師可以利用圖形進(jìn)行比較,幫助學(xué)生區(qū)分它們的異同點(diǎn)。例如,學(xué)生在學(xué)習(xí)“圖形的運(yùn)動(dòng)”課程中容易對(duì)“軸對(duì)稱”和“中心對(duì)稱”兩個(gè)概念混淆,教師可以利用一個(gè)軸對(duì)稱圖形和一個(gè)中心對(duì)稱圖形進(jìn)行比較,讓學(xué)生更清晰地理解它們的區(qū)別。

第一步,準(zhǔn)備一些軸對(duì)稱圖形和中心對(duì)稱圖形的折紙進(jìn)行示例,教師展示一個(gè)正方形(軸對(duì)稱),一個(gè)圓形(中心對(duì)稱),將正方形沿著一條對(duì)角線對(duì)折,讓學(xué)生觀察折紙后的圖形,并讓學(xué)生思考這個(gè)圖形沿對(duì)稱軸折疊后直線兩旁的部分是否重合。

第二步,把一個(gè)圓形沿著一條直徑對(duì)折,讓學(xué)生觀察折紙后的圖形,并讓學(xué)生思考這個(gè)圖形繞對(duì)稱中心旋轉(zhuǎn)180°后,前后圖形是否重合。

第三步,在展示和折紙實(shí)驗(yàn)之后,教師可以引導(dǎo)學(xué)生比較這兩個(gè)圖形的異同點(diǎn),軸對(duì)稱圖形沿對(duì)稱軸折疊后兩側(cè)圖形能夠完全重合,而中心對(duì)稱圖形繞對(duì)稱中心旋轉(zhuǎn)180°后,前后圖形能夠完全重合。借助具體的圖形展示助推學(xué)生對(duì)知識(shí)、概念的理解,幫助學(xué)生建立數(shù)學(xué)知識(shí)直觀化的意識(shí),培養(yǎng)數(shù)學(xué)思維能力,學(xué)生可以更清晰地區(qū)分“軸對(duì)稱”和“中心對(duì)稱”的概念,并通過(guò)圖形比較進(jìn)一步加深對(duì)它們異同點(diǎn)的理解,也能提高學(xué)生的辨別能力和獨(dú)立思考能力。

通過(guò)圖形可以深化學(xué)生對(duì)數(shù)學(xué)概念的理解,以形助思的方式,將數(shù)學(xué)問(wèn)題中的文字描述、數(shù)量關(guān)系靈活地轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)單、直觀化的圖形,幫助學(xué)生更好地理解題意,從而更快地找到解題思路和方法,培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)學(xué)思維能力、發(fā)散思維能力和解決問(wèn)題的能力,有效地提高教學(xué)質(zhì)量和數(shù)學(xué)課堂的學(xué)習(xí)效果。

二、以形推數(shù),提高學(xué)生的解題能力

圖形具有直觀性,能夠?qū)⒊橄蟮臄?shù)學(xué)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為具體的圖形問(wèn)題,使學(xué)生更容易理解題目中的信息和問(wèn)題,通過(guò)畫圖等方式可以幫助學(xué)生更好地理解題意,找到問(wèn)題的突破口。通過(guò)將圖形與數(shù)學(xué)問(wèn)題相互轉(zhuǎn)化,可以幫助學(xué)生更好地掌握解題方法,提高解題能力。教師可以讓學(xué)生用圖形化工具(如數(shù)位圖、方格圖等)來(lái)驗(yàn)證自己的答案,從而提高解題的準(zhǔn)確性。

例如,在“圖形的運(yùn)動(dòng)(二)”教學(xué)中,為了讓學(xué)生了解平移、旋轉(zhuǎn)、翻折等圖形的基本運(yùn)動(dòng)方式,教師可以讓學(xué)生觀察和操作圖形,預(yù)測(cè)和描述它們?cè)谶\(yùn)動(dòng)中的變化,進(jìn)而培養(yǎng)學(xué)生的觀察、推理和解決問(wèn)題的能力。教師在課前需要準(zhǔn)備教學(xué)工具:(1)多個(gè)圖形模型,如正方形、矩形、圓形等。(2)準(zhǔn)備平移、旋轉(zhuǎn)、翻折等圖形運(yùn)動(dòng)的練習(xí)題和相關(guān)教具,如透明紙、圖形卡片等。實(shí)施教學(xué)的過(guò)程中,教師可以展示一個(gè)圖形,并問(wèn)學(xué)生這個(gè)圖形有什么特點(diǎn),引導(dǎo)學(xué)生討論圖形的運(yùn)動(dòng)方式。再出示一個(gè)正方形模型,讓學(xué)生通過(guò)手動(dòng)操作將其平移,教師引導(dǎo)學(xué)生觀察并描述圖形在平移過(guò)程中位置的變化。接著,出示其他不同形狀的圖形模型,如矩形、圓形等,讓學(xué)生進(jìn)行平移操作,并觀察、描述圖形的位置變化。學(xué)生對(duì)“平移”有了基礎(chǔ)認(rèn)識(shí)后,教師可以讓學(xué)生動(dòng)手操作正方形模型,將其旋轉(zhuǎn),引導(dǎo)學(xué)生觀察并描述圖形在旋轉(zhuǎn)過(guò)程中的變化。教師分發(fā)其他不同形狀的圖形模型,讓學(xué)生進(jìn)行旋轉(zhuǎn)操作,并觀察、描述圖形的變化特點(diǎn)。

在此基礎(chǔ)上,教師給出練習(xí)題“將圖形A 按照規(guī)定的運(yùn)動(dòng)方式移動(dòng)到圖形B 的位置”,提供一些實(shí)際生活中的情境問(wèn)題,如“小明把一個(gè)長(zhǎng)方形蛋糕切成正方形塊,請(qǐng)你觀察這些塊在移動(dòng)過(guò)程中會(huì)發(fā)生什么變化”,根據(jù)所學(xué)的平移、旋轉(zhuǎn)等運(yùn)動(dòng)規(guī)則,引導(dǎo)學(xué)生通過(guò)觀察圖形的形狀和位置變化,運(yùn)用推理來(lái)回答問(wèn)題。學(xué)生可以通過(guò)實(shí)際操作和觀察圖形的變化,深入理解圖形的運(yùn)動(dòng)方式,培養(yǎng)學(xué)生對(duì)圖形變化的直觀感知能力,提高學(xué)生解決與圖形運(yùn)動(dòng)相關(guān)問(wèn)題的能力。

三、數(shù)形相融,強(qiáng)化學(xué)生自主學(xué)習(xí)意識(shí)

小學(xué)生處于形象思維為主的階段,對(duì)抽象的數(shù)學(xué)概念和算法的理解存在一定的困難,并且自主學(xué)習(xí)能力較弱,缺乏獨(dú)立思考和解決問(wèn)題的能力。教師將抽象的數(shù)學(xué)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為形象生動(dòng)的圖形和動(dòng)畫,符合小學(xué)生的認(rèn)知特點(diǎn),能激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,從而提高學(xué)生的自主學(xué)習(xí)能力。

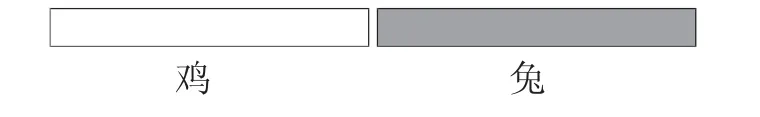

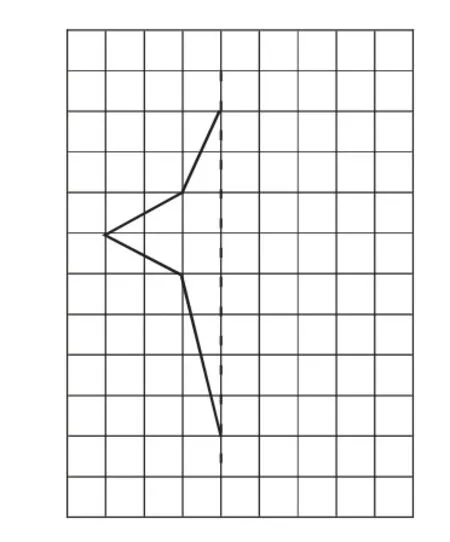

“雞兔同籠”是典型的數(shù)學(xué)題目,在《孫子算經(jīng)》里,雞兔同籠問(wèn)題被叫作雉兔同籠問(wèn)題,原文為:今有雉、兔同籠,上有三十五頭,下有九十四足。問(wèn):雉、兔各幾何?雞兔同籠的解決方法非常多,這一課程的學(xué)習(xí)需要通過(guò)假設(shè)、利用想象來(lái)求解,能更好地訓(xùn)練學(xué)生的思維能力與自主探索能力。在引導(dǎo)學(xué)生解決一些涉及數(shù)量關(guān)系的數(shù)學(xué)問(wèn)題時(shí),教師可以借助直觀圖形,幫助學(xué)生理解題意。將問(wèn)題中的文字轉(zhuǎn)化為圖形,以便更好地理解題意,如解決關(guān)于相遇問(wèn)題、追及問(wèn)題等應(yīng)用題時(shí),教師可以讓學(xué)生用線段圖來(lái)顯示題目中的數(shù)量關(guān)系,幫助學(xué)生清晰地理解問(wèn)題。應(yīng)用數(shù)形結(jié)合思想教學(xué),學(xué)生可以從圖形的轉(zhuǎn)換中發(fā)現(xiàn)其中的解題規(guī)律,拓展不同的解題思路。在教學(xué)中采用線段圖的方法來(lái)引導(dǎo)學(xué)生解決問(wèn)題,教師先用線段表示雞和兔,空白的線段代表雞的只數(shù),陰影線段代表兔的只數(shù)。

圖1

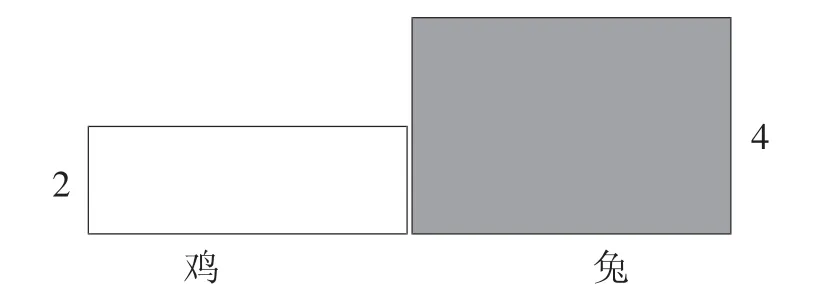

已知,一只雞2 只腳,一只兔子4 只腳,在上圖的基礎(chǔ)上,向外拓展一下,形成下面的圖形:

圖2

可見,空白區(qū)域的面積等于雞×2,即雞的腳數(shù),陰影區(qū)域的面積等于兔×4,即兔子的腳數(shù)。這里有一個(gè)條件:雞和兔子的數(shù)量一共是35 只,教師可以引導(dǎo)學(xué)生構(gòu)建出下面的圖形:

圖3

從上圖可以計(jì)算出35×4=140,是整個(gè)圖形的面積,從上面的分析中可以知道,多出來(lái)的陰影部分面積等于140-94=46,而這個(gè)長(zhǎng)方形的寬=4-2=2,那么長(zhǎng)就應(yīng)該等于46÷2=23,也就是雞的數(shù)量,進(jìn)而得出兔子的數(shù)量是35-23=12 只。

這種方法不僅計(jì)算快,還為學(xué)生拓寬了求解雞兔同籠問(wèn)題的視野,從呆板單一的數(shù)字運(yùn)算中,輕松地過(guò)渡到圖形的世界之中,對(duì)于啟發(fā)學(xué)生的數(shù)形結(jié)合思想,激發(fā)學(xué)生的創(chuàng)造力非常有幫助。這一課程對(duì)三年級(jí)學(xué)生來(lái)說(shuō),如果按照課本的知識(shí)點(diǎn)來(lái)講解,部分學(xué)生能夠聽懂,但是用面積的方法來(lái)講,更容易看懂,這種方法利用了數(shù)形結(jié)合思想,實(shí)質(zhì)是面積概念中的“積”的應(yīng)用,所謂的積就是兩個(gè)數(shù)相乘,從算式來(lái)看,就是35×4,從圖形來(lái)看,就是長(zhǎng)35,寬4 的一個(gè)長(zhǎng)方形的圖形面積,學(xué)生可以用圖形的面積來(lái)代表兩個(gè)數(shù)的乘積,讓學(xué)生親身體驗(yàn)雞兔同籠問(wèn)題的解法,解決問(wèn)題的同時(shí)調(diào)動(dòng)學(xué)生的探究積極性,使學(xué)生能夠自主地進(jìn)行反思,拓展更多的解題思路和方法,從而讓學(xué)生養(yǎng)成自主探究、主動(dòng)學(xué)習(xí)的習(xí)慣。

四、以圖為引,鞏固學(xué)生數(shù)學(xué)知識(shí)應(yīng)用能力

教師可以將數(shù)形結(jié)合教學(xué)模式應(yīng)用于課堂作業(yè)設(shè)計(jì),借助圖形元素,學(xué)生可以更快地找到解題思路,提高解題速度和效率,并且可以激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和動(dòng)力。通過(guò)觀察和分析學(xué)生的解題過(guò)程,教師可以更好地了解學(xué)生的學(xué)習(xí)特點(diǎn)和問(wèn)題,并及時(shí)進(jìn)行反饋與調(diào)整。以“圖形的運(yùn)動(dòng)(二)”為例,引導(dǎo)學(xué)生感知平移,在觀察圖形、具體操作圖形的過(guò)程中,理解平移的特點(diǎn),發(fā)展空間觀念,具體設(shè)計(jì)如下。

(一)畫一畫

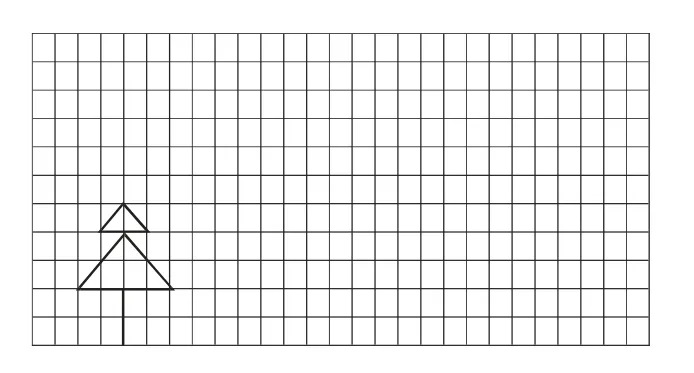

1.畫出左圖的另一半,使其成為軸對(duì)稱圖形。

圖4

2.先畫出小樹向上平移6 格后的圖形。再畫出繼續(xù)向右平移12 格后的圖形。

圖5

本部分是預(yù)習(xí)作業(yè),能調(diào)動(dòng)學(xué)生已有的知識(shí)儲(chǔ)備,喚醒學(xué)生已有的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),為新課學(xué)習(xí)鋪路搭橋,通過(guò)課前作業(yè)的反饋,教師能分析、了解學(xué)生的學(xué)情,找準(zhǔn)學(xué)生的新知生長(zhǎng)點(diǎn)。

(二)拼一拼,算一算

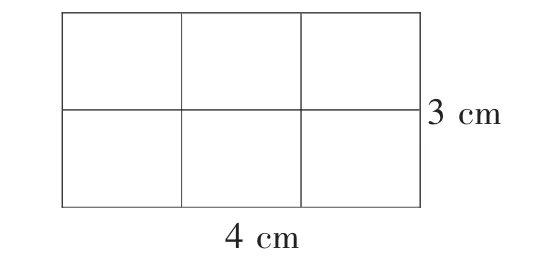

假設(shè)我們有一個(gè)長(zhǎng)為4 cm,寬為3 cm 的長(zhǎng)方形木板,如下圖所示,現(xiàn)在我們需要將其分割成若干個(gè)1 cm×1 cm 的小正方形。

?問(wèn)題:(1)這個(gè)長(zhǎng)方形木板可以分割成多少個(gè)小正方形?(2)如果我們將其中的一部分小正方形拼成一個(gè)新的長(zhǎng)方形,新長(zhǎng)方形的面積是多少?

圖6

?解題分析:根據(jù)長(zhǎng)方形木板的尺寸,可以計(jì)算出其面積是4×3=12 cm2。由于每個(gè)小正方形的面積為1 cm2,因此這個(gè)長(zhǎng)方形木板可以分割成12 個(gè)小正方形。如果將其中一部分小正方形拼成一個(gè)新的長(zhǎng)方形,那么這個(gè)新長(zhǎng)方形的面積一定是12 的因數(shù)。

本題方法多樣,讓學(xué)生自己動(dòng)手實(shí)踐,給予學(xué)生開拓創(chuàng)新的空間。

綜上所述,數(shù)形結(jié)合思想通過(guò)將數(shù)學(xué)概念與幾何圖形相結(jié)合,以圖形形式展示數(shù)學(xué)問(wèn)題,以增加學(xué)生對(duì)數(shù)學(xué)知識(shí)的理解和應(yīng)用能力。教師在應(yīng)用過(guò)程中,需要充分發(fā)揮引導(dǎo)和激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣的作用,營(yíng)造積極的學(xué)習(xí)氛圍,組織學(xué)生進(jìn)行解決問(wèn)題、發(fā)散思維等活動(dòng),培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)學(xué)思維能力和創(chuàng)造力,以提高小學(xué)數(shù)學(xué)課堂教學(xué)效率。

- 新課程·上旬的其它文章

- 優(yōu)化作業(yè)設(shè)計(jì) 弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化

——“雙減”背景下小學(xué)英語(yǔ)單元整體作業(yè)設(shè)計(jì)案例 - 智能教學(xué)環(huán)境下小學(xué)編程教育教學(xué)模式的創(chuàng)新與實(shí)踐探究

- 大觀念背景下初中英語(yǔ)單元整體教學(xué)策略

——以人教版“I’ll help to clean up the city parks”的教學(xué)為例 - 基于“讀思達(dá)”教學(xué)法的小學(xué)數(shù)學(xué)思考力的培養(yǎng)

- 基于“動(dòng)創(chuàng)玩”的小學(xué)高年級(jí)古詩(shī)學(xué)習(xí)新體驗(yàn)

- 以思維工具助力“問(wèn)思式”數(shù)學(xué)課堂構(gòu)建,提升學(xué)生學(xué)習(xí)力

——以“垂直與平行”一課為例