運動干預與健康教育對體質弱勢群體小學生健康的影響

羅艷麗

摘 要:研究目的:探討不同運動干預方式與健康教育對學生身心健康的影響,從而幫助體質弱勢群體小學生選擇科學合理的體育鍛煉方式。研究方法:以孝感市實驗小學五年級學生為對象,根據(jù)體質測試結果隨機選擇體質弱勢群體共80人參與本研究,實驗組進行一學期的運動干預與健康教育,對照組不進行任何干預。研究結果:在運動干預與健康教育后,實驗組肥胖和瘦弱小學生的體型逐步趨于正常;骨盆前傾的角度在縮小、脊柱側彎也在靠近中立位;學生安靜時的心率有所降低、肺活量值較干預前有了極大提升;干預后小學生的50 m跑時間縮短、一分鐘跳繩個數(shù)增加、坐位體前屈的均值提高較明顯,與干預前相比呈現(xiàn)出顯著性差異(p<0.05);心理健康方面,實驗組在主觀體驗、身體價值維度上的均值與對照組之間的差異非常顯著,差異均有統(tǒng)計學意義(p<0.01)。研究結論:運動干預與健康教育對不同體質弱勢群體小學生的身體形態(tài)、身體機能、身體素質及心理健康各方面都有所改善和提高。

關鍵詞:運動處方;健康教育;體質弱勢群體;小學生

The Influence of Exercise Intervention and Health Education on the Health of Primary School Students in Physically Disadvantaged Groups

LUO Yan-li

( School of physical education, Hubei University, Wuhan, 430062, China)

Abstract: The purpose of this study was to explore the influence of different exercise intervention methods and health education on students physical and mental health, so as to help the disadvantaged primary school students choose scientific and reasonable physical exercise methods. Research methods: A total of 80 students from the fifth grade of Xiaogan Experimental Primary School were randomly selected to participate in this study according to the physical fitness test results. The experimental group received exercise intervention and health education for one semester, while the control group did not receive any intervention. Results: After exercise intervention and health education, the body shape of obese and thin primary school students in the experimental group gradually became normal; The Angle of pelvis forward is decreasing and the scoliosis is approaching the neutral position. The heart rate of the students decreased and their vital capacity increased significantly when they were quiet. After intervention, the 50 m running time of primary school students was shortened, the number of skipping rope per minute was increased, and the mean of sitting forward bend was increased significantly, showing significant differences compared with before intervention (p<0.05). In terms of mental health, there were significant differences between the experimental group and the control group in terms of subjective experience and physical value, with statistical significance (p<0.01). Conclusion: Exercise intervention and health education can improve the physical form, physical function, physical quality and mental health of primary school students in different vulnerable groups.

Key words: Exercise prescription; Health education; Physically vulnerable groups; Primary school student

1 引言

隨著時代的發(fā)展,越來越多的群體出現(xiàn)身體素質下降的現(xiàn)象,就連天生愛動的小學生,體育運動的能動性也出現(xiàn)下降趨勢。學校和父母將大量精力和時間傾注在學生的學業(yè)成績上,對課外體育鍛煉不太重視,學生的課外休閑方式被互聯(lián)網(wǎng)替代,完成學習任務后并沒有投入身體活動中,使得部分學生出現(xiàn)肥胖或過于瘦弱現(xiàn)象;學生近視情況近年來也趨于低齡化,如今小學生戴上眼鏡已不足為奇;由于學生生活習慣、行為方式和遺傳因素的影響,使得部分學生出現(xiàn)脊柱側彎、骨盆傾斜等現(xiàn)象。

鑒于此,為了針對性改善學生健康狀況,提高體育教學活動效果,根據(jù)學生體質發(fā)展特點及運動能力,將其分為體質正常型和體質異常型兩種。體質異常型是指不能夠較好地完成現(xiàn)行課程標準所規(guī)定的教學任務,未達到預期教學目標的學生[1]。這部分學生中,有相當一部分屬于體質弱勢群體。所謂體質弱勢群體,是指在身體健康方面處于不利地位,尤其是在從事以體力活動為主的,學習和生活方面處于不利地位的群體。其界定標準有兩個,一是《國民體質測定標準》測試結果未達到及格,二是BMI測試結果達到或超過26.5[2]。在本文中主要指體質測試總成績低于60分,身體形態(tài)表現(xiàn)為體型過度肥胖或瘦弱、脊柱側彎或骨盆前傾的學生。本文以孝感市實驗小學五年級學生作為研究對象,根據(jù)體質測試結果篩選出部分體質弱勢群體小學生進行為期一學期的干預實驗,探討不同運動方式與健康教育對他們身心健康的影響,指導體質弱勢群體學生科學合理地進行體育鍛煉,來達到增強學生體質、增進身體健康,最終改善體質弱勢小學生健康狀況的目的。

2 研究方法

2.1 文獻資料法

通過檢索中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CNKI)、萬方數(shù)據(jù)庫(Wanfang Data)、維普中文期刊全文數(shù)據(jù)庫等中文數(shù)據(jù)庫搜集數(shù)據(jù)和資源,以“運動處方”“運動干預”“健康教育”“體質弱勢群體學生”檢索,查閱與本課題相關的書籍、期刊文章,為本文研究奠定堅實的理論基礎。

2.2 訪談法

實地走訪了受試者及其父母、任課教師,了解并觀察該群體平時的生活習慣、興趣愛好、家庭和社區(qū)條件、平時的運動情況,為該群體小學生實施運動干預與健康教育提供參考依據(jù)。在征得學生家長同意和學生本人意愿后,簽訂知情同意書并設計實驗方案。

2.3 實驗法

1)實驗思路

根據(jù)體質弱勢群體小學生的身體健康狀況,結合學校環(huán)境、家庭飲食習慣和個人興趣愛好等特點,以處方的形式來確定體育課程內容,盡可能地豐富體育課的運動種類,明確有關的注意事項,避免出現(xiàn)損傷或傷病加重;對學生的身體狀況進行調查時,加強和家長之間溝通交流,使家長了解基本運動知識;在運動處方實施的不同階段,要及時進行運動處方的修訂和運動效果的評定,根據(jù)學生的實際情況來制定出有針對性、明確目的性的運動療法,保證運動處方安全有效的實施;在詳實的資料收集和大量的數(shù)據(jù)測試的基礎上,對肥胖和瘦弱、骨盆前傾和脊柱彎曲的小學生組織體育鍛煉,保證運動處方干預能更安全、有效地達到訓練效果;此外,通過健康教育知識普及,為其有效鍛煉提供理論依據(jù),使學生不僅僅身體素質方面得到改善,而且讓學生明白健康的生活方式帶來的益處,從而以最恰當?shù)姆绞絹碓鰪婓w質,增進心理健康,促進學生更好的生長發(fā)育。

2)實驗步驟

將篩選出的80名體質弱勢群體分成實驗組和對照組,實驗組和對照組各為40人。實驗組中,肥胖和瘦弱學生為20人、骨盆前傾和脊柱彎曲為20人,實施運動干預與健康教育;對照組不進行任何干預。在為期一學期的體育課教學后,對相同的體質弱勢群體學生進行第二次身心健康的檢測,實時記錄數(shù)據(jù)。通過實驗前后數(shù)據(jù)的對比,分析實驗組和對照組體質弱勢群體小學生指標數(shù)據(jù)在統(tǒng)計學有無差異性。

3)分組方式

(1)肥胖和瘦弱組:

體重指數(shù):體質指數(shù)(BMI)=體重(公斤)/身高(米)的平方,我國學者研究認為:BMI<20 為偏瘦,20≤BMI<24 為正常,24≤BMI <26.5 為偏胖,26.5≤BMI為肥胖[3]。

肥胖兒童和瘦弱兒童與正常體重者相比,在身體素質方面表現(xiàn)出不同程度的降低。在心肺功能方面,肺活量指數(shù)與正常體重者不同、運動后心率恢復較慢;在身體素質方面表現(xiàn)為運動速度慢、爆發(fā)力不強、協(xié)調性和靈敏性不高、有氧耐力降低等。因此,要依據(jù)對測試分析的結論和教學環(huán)境的實際狀況,以及該部分群體的具體情況,科學的制定處方,以求在短期內得到可觀的教學效果。

(2)骨盆前傾和脊柱側彎組:

脊柱側彎是指在額狀面上脊柱向左或向右偏離身體中線的彎曲,脊柱的側彎一般會伴有脊柱的旋轉[4]。輕度脊柱側彎雖然不會直接威脅小學生生命,但也應引起重視,并抓住矯正脊柱側彎的最佳時期[5]。骨盆的正常位置是在矢狀面上,恥骨聯(lián)合位于髂前上棘的前方,髂前上棘位于中心線上。骨盆前傾這一不良身體姿態(tài),既會有損學生外在形象,又會對學生的站姿和行走姿勢構成影響。通過查閱相關文獻資料,根據(jù)實際問題來制定具有改善效果的動作,并根據(jù)學生出現(xiàn)的問題及時搜集學科前沿資料以及向專家咨詢,保證練習動作的有效性和針對性。

4)教學方案

(1)體育課程運動方案:

①教師選擇合理的教學內容:熱身活動前的慢跑、有氧健身操來充當準備活動、課中設置游戲活動、課程結尾時結合音樂的放松操等,學校和教師應當加強體育管理,增大對運動器材的投入力度,課程中設置足球、排球、籃球、羽毛球等球類運動;健美操和廣播體操等舞蹈動作;跳山羊、燕式平衡等體操動作;太極、五步拳等武術動作,盡可能豐富體育課堂的運動種類。

②課程安排及身體素質的鍛煉方法:體育課中穿插身體素質的練習,在高強度的運動后,應安排強度較低的內容來調整,避免學生長期處于負荷較大的條件下,出現(xiàn)運動損傷。

③實時跟蹤數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

④比較運動干預前后相關指標的變化,進行數(shù)據(jù)分析,評定訓練效果。

(2)健康教育方案:

健康教育不僅是通過肉眼可直接觀察到的外在行為,而且還包括個體的內在情感、行為態(tài)度等內在行為。本次實驗主要在實驗組40名體質弱勢群體學生中,隨機抽取20人。采取集體授課的方法,進行為期一學期的健康教育,每周兩次。通過對學生口頭講解、書本知識傳授、開展講座、觀看視頻、PPT及制作海報等方式實現(xiàn)健康教育,同時引導學生從身體健康和心理健康、社會因素來有意識地加強健康行為的形成。

2.4 測量法

身體健康的測量從身體形態(tài)、身體機能、身體素質三方面進行測量。身體形態(tài)用身高體重測量儀;脊柱側彎采用“Cobb角”;骨盆前傾測量使學生呈站立位,上肢支撐,肩關節(jié)輕度屈曲 30 °。正常情況下,在矢狀面上骨盆從髂后上嵴到恥骨支的正常前后角呈 30°,骨盆前傾—腰椎前凸或當 SS 大于45°時為骨盆前傾[6];身體機能用肺活量計和心率測量;身體素質用秒表、坐位體前屈測試儀、跳繩、仰臥起坐測試儀進行指標測量。

心理健康測量工具選取周成林2009年編制的青少年體育鍛煉心理效益問卷,該問卷包括主觀體驗、身體價值、情緒活力、人際感知、困境應對五個維度[7]。為保證問卷的可靠性,利用“重測法”對問卷進行了信度檢驗。實驗開始前,向80名體質弱勢群體小學生發(fā)放測量量表,讓其家長幫忙填寫。在間隔兩周后,再讓這些家長填寫同樣內容的量表,以確保問卷的可信度,用SPSS26.0統(tǒng)計軟件將收集的測量數(shù)據(jù)進行信度檢驗,得出r=0.86,信度較高。在實驗前后正式向80名體質弱勢群體小學生發(fā)放測量量表,實驗前回收76份,有效問卷70份,回收率95%,有效率87.5%;實驗后回收78份,有效問卷75份,回收率97.5%,有效率93.8%。

2.5 數(shù)理統(tǒng)計法

借助電腦SPSS26.0統(tǒng)計軟件,將體質測試結果相關數(shù)據(jù)與信息進行統(tǒng)計、編號和錄入,并對調查數(shù)據(jù)進行分類處理,最后用軟件對所收集的數(shù)據(jù)采用t檢驗及描述統(tǒng)計方法進行統(tǒng)計分析,均值比較用X±S表示,顯著性水平取p=0.05。

3 結果與分析

3.1 運動干預與健康教育對體質弱勢群體小學生身體形態(tài)的影響

學生的身體形態(tài)可以根據(jù)肥胖和瘦弱、骨盆前傾和脊柱側彎等測試指標來體現(xiàn)。首先,肥胖和瘦弱學生依據(jù)實驗前后的身高、體重、體質指數(shù)的數(shù)據(jù),探討運動處方對該群體帶來的影響;其次,脊柱側彎和骨盆前傾學生通過觀察脊柱和骨盆的形態(tài),并在實驗前后與正常身體姿態(tài)進行對比,分析是否有所改觀。

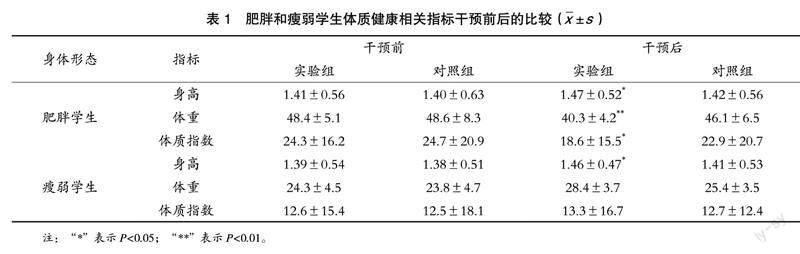

1)運動干預與健康教育對肥胖和瘦弱小學生身高體重的影響

運動干預能有效提高肥胖學生自我意識水平,在一定程度上減輕或增加體重。因此,身體形態(tài)得到改善的同時,心理水平也在相應的提高,兩者存在共變關系[8]。通過體育課傳授基本運動知識,提升學生基本運動能力,掌握合理有效的運動訓練方法,從而使身體形態(tài)隨著年齡增長更加完善。干預前,對肥胖和瘦弱學生的身高、體重和體質指數(shù)進行了統(tǒng)計;干預后,對該群體學生進行了相同指標的測試,測試結果如表1:

表1顯示:經(jīng)過一學期的運動干預與健康教育,實驗組肥胖和瘦弱學生在身高指標上呈現(xiàn)出顯著性差異(p<0.05),差異有統(tǒng)計學意義,表明運動干預對小學生身高有一定程度的影響。對照組學生身高也有所增加,表明此階段的學生正處于生長發(fā)育的關鍵時期,身高呈現(xiàn)自然增長趨勢;實驗組肥胖學生體質指數(shù)干預前后變化較大,由干預前24.3±16.2減少到干預后18.6±15.5,呈現(xiàn)出顯著性差異(p<0.05),且差異具有統(tǒng)計學意義。表明針對肥胖學生制定的運動處方,在體重、體質指數(shù)方面均產(chǎn)生了積極影響。實驗組瘦弱學生體重和體質指數(shù)增加幅度較小,可能是由于運動干預時間比較短,使瘦弱學生的干預效果不明顯。從體重來看,雖然實驗組和對照組肥胖學生體重都有所降低,但是變化差異程度上來說,實驗組肥胖學生體重降低程度大于對照組,實驗組前后差異非常顯著(p<0.01)。

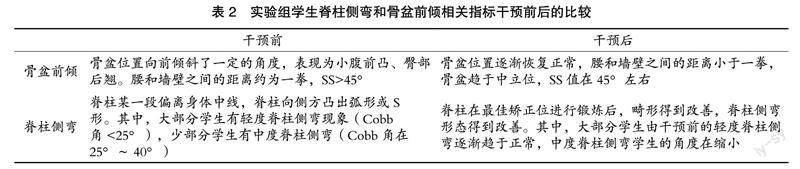

2)運動干預與健康教育對脊柱側彎和骨盆前傾小學生的影響

脊柱側彎的測定指標通常為“Cobb”角,測量方法從上位終椎椎體上緣、下位終椎椎體下緣各劃一直線所形成的交角即為Cobb角,角度越大、側彎越嚴重[9]。在運動干預后通過肉眼從后面觀看學生的脊柱形狀,發(fā)現(xiàn)學生由運動干預前后背左右不平,逐漸改善成為一條直線且左右兩側對稱。骨盆前傾的測量方法:上讓學生雙腳并攏,上肢支撐,肩關節(jié)輕度屈曲 30°。正常情況下,在矢狀面上,骨盆從髂后上嵴到恥骨支的正常前后角呈 30°,SS的正常值范圍30°~45°,當SS大于45°時,為骨盆前傾。脊柱側彎和骨盆前傾學生體質健康相關指標干預前后的比較如表2。

結果表明,運動干預后,學生在力量練習中提升了脊柱凸側肌肉的收縮能力,拉伸練習提升凹側肌肉伸展性,從而使脊柱兩側肌肉得到均衡發(fā)展,最終矯正脊柱形態(tài)。在運動處方的實施過程中,合理調整訓練量和訓練時間,以避免各種訓練方式間的相互干擾。由于力量訓練比姿勢訓練效果較明顯,因此可適當增加力量練習并長期堅持訓練以求達到更好的教學效果。

經(jīng)過一學期的運動訓練干預,脊柱側彎和骨盆前傾學生變化情況如表3。

表3的數(shù)據(jù)結果表明,干預后,實驗組效果均優(yōu)于對照組:實驗組骨盆前傾學生人數(shù)由干預前的10人,減少為干預后的6人。對照組骨盆前傾學生人數(shù)則增加1人;實驗組中度脊柱側彎由干預前5人,變?yōu)楦深A后3人,對照組輕度脊柱側彎學生身體形態(tài)在向中度脊柱側彎轉變,即有2名學生輕度脊柱側彎學生變?yōu)橹卸燃怪鶄葟潯膶嶒灁?shù)據(jù)可以看出,實驗組學生在坐姿、站姿、寫字姿勢等方面逐漸養(yǎng)成了保持正確身體姿態(tài)的意識。

實驗組骨盆傾斜和脊柱側彎的角度在縮小,但效果不是很顯著。這與谷夢云的實驗結果不相吻合[10]。可能是由于角度測量儀器不夠精確,使得數(shù)據(jù)存在誤差;另一方面可能是由于干預的持續(xù)時間較短,實驗效果沒有很明顯。

3.2 運動干預與健康教育對體質弱勢群體小學生身體機能的影響

身體機能主要通過心率、肺活量等指標來體現(xiàn),運動干預與健康教育前后這些指標的測量數(shù)據(jù)有無變化及變化大小可直接反映實驗的干預效應。對學生實驗前后的心率和肺活量進行測量與統(tǒng)計,測試結果如表4。

測試結果顯示出,在為期一學期的運動干預與健康教育后,實驗組體質弱勢學生的身體機能各項指標有了一定程度的變化。實驗組學生的心率由干預前的75.9±9.01減少到71.2±8.43;肺活量由干預前的2537±517提升到2752±452。兩個指標的均值在干預前后呈現(xiàn)出顯著性差異(p<0.05),差異具有統(tǒng)計學意義。干預前后,實驗組與對照組相比,實驗組學生的肺活量指標增長幅度大,有顯著性差異(p<0.05)。說明運動干預結合健康教育能達到改善學生身體機能的目的,提高呼吸系統(tǒng)和心血管系統(tǒng)的功能,使呼吸頻率降低、肺呼吸的機能和效率得到改善。

3.3 運動干預與健康教育對體質弱勢群體小學生身體素質的影響

身體素質從力量、速度、耐力、柔韌等幾個方面來體現(xiàn),因此,在今后的教學和課外活動中,應當從各個角度著手,抓住學生身體素質發(fā)展的敏感期,科學設計運動干預的內容,提高運動干預的質量,來全方位、有針對性的提升學生的身體素質[11]。體質弱勢群體小學生在實驗前后身體素質指標的統(tǒng)計數(shù)據(jù)如表5。

表5統(tǒng)計結果顯示:運動干預后的測試數(shù)據(jù)與干預前比較,運動對學生身體素質效果顯著,即實驗組學生運動能力測試數(shù)據(jù)相較于干預前有了明顯的進步。

(1)在50m短跑測試中,運動干預后,實驗組學生時間有所減少,由干預前11.83±1.21減少到干預后10.34±0.98,且實驗組的學生成績比對照組可觀,表明運動干預對學生的速度素質有積極影響。

(2)計時器記錄一分鐘跳繩個數(shù),總體平均個數(shù)由運動干預前的42.48±9.36個,提升到了運動干預后的57.61±8.7個,相比體質測試標準個數(shù)來看,學生實際情況與標準值之間的差距在逐漸縮小。對照組學生的成績也有所提升,結果有顯著性差異(p<0.05),但提升的效果沒有實驗組明顯。

(3)根據(jù)坐位體前屈的測試數(shù)據(jù)比較分析,在各種形式的體育運動干預后,實驗組與對照組相比,體質弱勢群體小學生的柔韌素質均值較干預前有很大提升,差異非常顯著(p<0.01),有統(tǒng)計學意義。實驗組學生在干預前后也發(fā)生了較大變化,由干預前4.05±3.25增加到變化后6.03±2.33。說明在運動干預與健康教育的影響下,不僅實驗組與對照組相比,學生的柔韌素質得到較大提升,而且實驗組學生坐位體前屈成績在實驗前后也相應提高。

(4)記錄學生一分鐘仰臥起坐,來檢測體質弱勢群體學生的腰腹力量,從而判斷在身體素質與腰腹力量之間的關系,通過實驗數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),二者大致呈正比關系。實驗組與對照組相比,實驗組的干預效果更好;實驗組測試數(shù)據(jù)由干預前的20.41±7.03提升到實驗后的30.30±6.13,實驗前后有顯著性差異(p<0.05)。對照組學生未進行較為系統(tǒng)的鍛煉,所以兩次測試結果的差異不顯著(p>0.05)。

3.4 運動干預與健康教育對體質弱勢群體小學生心理健康的影響

體育鍛煉能提高體質弱勢群體學生的心理健康水平,在集體活動中發(fā)揮個體的潛能,提高自我效能感,從而緩解該群體在面對困難時的擔憂和不確定感[12]。在實施健康教育與運動干預后,實驗組體質弱勢群體小學生心理健康水平總體上得到提高,表明運動干預的實用性和針對性較強[13]。滕國容歷時6個月,對學生心理行為及個性特征進行干預,結果肥胖兒童體重減輕、心理行為和個性特征也得到改善[14]。因此本實驗對體質弱勢群體學生的心理健康進行干預,干預前后數(shù)據(jù)如表6。

表6顯示:干預后,實驗組與對照組相比,實驗組體質弱勢群體小學生在情緒活力、人際感知、困境應對三個方面的均值均高于對照組,說明健康教育干預方案對學生的心理健康能產(chǎn)生一定的效果,但差異不顯著(p>0.05)。效果最為明顯的是實驗組與對照組在主觀體驗、身體價值維度這兩方面呈現(xiàn)出顯著性差異(p<0.05),差異具有統(tǒng)計學意義;實驗組主觀體驗指標,由干預前23.21±5.01提升到干預后25.43±4.03、身體價值指標由干預前24.34±5.85增加到干預后26.47±4.02,表明健康教育可以提升人的主觀感受,體驗各種積極的情緒,正確認知身體的價值。總之,實驗組體質弱勢群體小學生不僅使情緒情感得到提升,而且在妥善管理自己情緒的同時,也能感知他人的情緒,建立良好的人際關系。另一方面,運動干預與健康教育還可以培養(yǎng)小學生頑強的意志品質、在出現(xiàn)極點時克服生理惰性繼續(xù)堅持運動、建立良好的人際關系和樂觀開朗的性格、提升適應外界環(huán)境的能力。

4 結論與建議

4.1 結論

(1)經(jīng)過為期一學期的運動干預與健康教育,體質弱勢群體小學生的身體形態(tài)發(fā)生了明顯的變化,身體形態(tài)從肥胖和瘦弱、骨盆前傾和脊柱側彎兩方面來體現(xiàn),具體體現(xiàn)如下:

肥胖和瘦弱學生身高體重指標,實驗組肥胖和瘦弱學生在身高指標上呈現(xiàn)出顯著性差異(p<0.05),實驗組肥胖學生體質指數(shù)干預前后變化較大,由干預前24.3±16.2減少到干預后18.6±15.5,呈現(xiàn)出顯著性差異(p<0.05),表明針對肥胖學生制定的運動處方,在體重、體質指數(shù)方面均產(chǎn)生了積極影響;實驗組瘦弱學生體重和體質指數(shù)增加幅度較小,可能是由于瘦弱學生的體質情況與肥胖學生有差異,而且干預持續(xù)時間有限,短時間內對瘦弱學生的影響不明顯。

脊柱側彎和骨盆前傾測量數(shù)據(jù),實驗組骨盆前傾學生人數(shù)由干預前的10人,減少為干預后的6人。對照組骨盆前傾學生人數(shù)則增加1人;實驗組中度脊柱側彎由干預前5人,變?yōu)楦深A后3人,對照組輕度脊柱側彎學生身體形態(tài)在向中度脊柱側彎轉變,即有2名學生輕度脊柱側彎學生變?yōu)橹卸燃怪鶄葟潯?/p>

(2)實驗前后指標測量數(shù)據(jù)有無變化及變化大小可直接反映實驗的干預效應。實驗后,體質弱勢群體小學生的身體機能發(fā)生了明顯的變化,身體機能主要通過心率、肺活量等指標來體現(xiàn)。具體體現(xiàn)為:實驗組學生的心率由干預前的75.9±9.01減少到71.2±8.43;肺活量由干預前的2537±517提升到2752±452,兩個指標的均值在干預前后呈現(xiàn)出顯著性差異(p<0.05),差異具有統(tǒng)計學意義。干預前后,實驗組與對照組相比,實驗組學生的肺活量指標增長幅度大,有顯著性差異(p<0.05)。

(3)身體素質從力量、速度、耐力、柔韌等幾個方面來體現(xiàn),具體從50 m短跑、一分鐘跳繩、坐位體前屈、一分鐘仰臥起坐四個方面反映學生的身體素質。實驗結果表明,運動對學生身體素質效果顯著,即實驗組學生運動能力測試數(shù)據(jù)相較于干預前有了明顯的進步。

50 m短跑測試,由干預前11.83±1.21減少到干預后10.34±0.98,且實驗組的學生成績好于對照組,表明運動干預對學生的速度素質有積極影響;一分鐘跳繩實驗組學生由干預前的42.48±9.36個,增加到57.61±8.7個,對照組學生的成績有所提升,但提升的效果沒有實驗組明顯;坐位體前屈的測試數(shù)據(jù)比較分析顯示,實驗組與對照組相比,體質弱勢群體小學生的柔韌素質均值較干預前有很大提升,差異非常顯著(p<0.01),實驗組學生由實驗前4.05±3.25增加到6.03±2.33;一分鐘仰臥起坐實驗數(shù)據(jù)顯示,實驗組的干預效果好于對照組;實驗組測試數(shù)據(jù)由干預前的20.41±7.03提升到實驗后的30.30±6.13。

(4)運動干預與健康教育對體質弱勢群體小學生心理健康有積極影響,實驗組體質弱勢群體小學生心理健康水平總體上得到提升。結果表明,主觀體驗、身體價值兩個維度具有顯著性差異(p<0.05)。實驗組主觀體驗指標,由干預前23.21±5.01提升到干預后25.43±4.03、身體價值指標由干預前24.34±5.85增加到干預后26.47±4.02,表明健康教育可以提升人的主觀感受,體驗各種積極的情緒;實驗組體質弱勢群體小學生在情緒活力、人際感知、困境應對三個方面好于對照組,但差異不顯著。教師關注學生的心理健康教育,能有效解決體育教學過程中的問題,提升教學質量,使學生在掌握運動技能的同時,養(yǎng)成健全的認知。

4.2 建議

(1)“體質弱勢群體”的出現(xiàn)具有社會發(fā)展的必然性,建議從學生個體出發(fā),根據(jù)他們的體質健康狀況提出針對性的運動干預策略,時常傳授健康教育方面的知識,逐步引導弱勢群體小學生樹立良好的體育價值觀念。不僅是在運動干預時要根據(jù)個體制定處方,而且心理健康教育中也要做到因材施教,結合體育教學來開展有針對性的心理健康教育,教師要對不同學生的情況有所把握[15]。

(2)就體質弱勢群體小學生而言,除了引導他們加強體育運動,增強體質外,還應注重合理飲食,平衡膳食,使機體各方面得到更好的發(fā)展;同時,要教導他們改善不良的生活習慣,科學運動,以防脊柱彎曲和骨盆前傾。家長和老師應當起到督促作用,幫助身體形態(tài)不良的小學生盡快恢復到正常的體態(tài)。

(3)學校應加強對體育的重視程度,根據(jù)學校實際情況,有選擇地將體質測試結果納入期末考核中;教師不斷摸索最適合學生的教學方法來提升小學生的運動興趣,特別是鼓勵體質弱勢群體小學生積極地參與到體育鍛煉中來。

(4)適時對小學生進行健康教育,以確保小學生及其家長的健康生活習慣有效養(yǎng)成,從而為小學生的健康成長作出保證。對教師來說,應具備良好的心理素質為學生樹立榜樣、開設創(chuàng)新型的課堂氛圍、在心理健康中做到因材施教,調動弱勢群體小學生的學習興趣,幫助他們樹立自信,提高自我認知水平。

(5)心理健康教育與體育教學之間的融合,是教師對學生成長情況的關注點。教師設計豐富的體育教學方案,指導學生體育教學過程中進行心態(tài)的調整,進而在對學生的積極情感進行培養(yǎng)的基礎上,促進二者之間的融合。通過體育教學方案的有效豐富,教育學生調節(jié)自己在體育教學過程中的心態(tài),幫助培養(yǎng)學生正確的情感,進而實現(xiàn)體育教學與心理健康教育的充分融合。

參考文獻

[1]劉明.體育教學中體質異常型學生的安全隱患與防護措施[J].體育教學,2011,31(3):46.

[2]韓勤英,孟園園.3-6歲學齡前兒童體質弱勢群體運動干預實驗研究[J].福建體育科技,2021,40(4):69-73.

[3]楊錫讓.運動生理學學科現(xiàn)狀與進展[J].北京體育大學學報,2004(9):1153-1158.

[4]Byrd 3rd J A,Scoles P V,Winter R B,et al.Adult idiopathic scoliosis treated by anterior and posterior spinal fusion[J].The Journal of Bone and Joint surgery,1987,69(6):843-850.

[5]漆航.運動聯(lián)合健康教育對輕度脊柱側彎小學生的干預性研究[D].揚州:揚州大學,2019.

[6]TeffreyGrossM D,楊貴勇.肌骨骼檢查法(第二版)[M].沈陽:遼寧科學技術出版社,2003.

[7]周成林,劉微娜,趙洪朋,等.青少年體育鍛煉心理效益評定量表上海市常模的制訂[J].體育科學,2011,31(9):51-56.

[8]袁凌燕,紀成強,沈建華.群體運動干預青春啟動前期肥胖學生身體形態(tài)與自我意識的共變研究[J].西安體育學院學報,2017,34(3):348-353.

[9]馬曉.兒童不良身體姿態(tài)矯正的實驗研究[D].北京:首都體育學院,2010.

[10]谷夢云.矯正小學生骨盆傾斜運動干預方案的研制與應用[D].北京:北京體育大學,2019.

[11]盧桂兵.運動干預對小學生體質健康水平影響研究[J].南京體育學院學報(自然科學版),2015,14(5):33-37.

[12]郭文,曹蕾,陳志鵬.不同運動干預對體質健康突出問題大學生體質健康、運動愉悅感與規(guī)律運動的影響[J].武漢體育學院學報,2012,46(3):91-96.

[13]余玲,夏君玫,張偉偉.運動干預對弱體質學生群體心理健康和自我效能感的影響[J].武漢體育學院學報,2013,47(8):73-76.

[14]滕國容.家庭學校綜合干預對單純性肥胖兒童心理行為及個性特征的影響[J].當代護士(學術版),2010(6):31-33.

[15]王翠.小學體育教學中滲透心理健康教育的方法研究[J].青少年體育,2020(1):56-57,90.