小學道德與法治大單元視角下的課時教學改進

[摘要] 大單元教學需要“大處”著眼、“大處”著手的高站位,以及“小處”銜接、精準對接的低落實。作為促進知識結構化、落實核心素養目標的重要教學方式,大單元教學要“研出來”“說出來”,更要“上出來”。實踐中,應當基于單元目標,精準把握課時目標;立足大情境,整體設計學習活動;圍繞大任務,設計進階問題鏈;引入學習工具,助力主體參與,從而讓大單元教學更具實效。

[關鍵詞] 大單元教學;課時教學;策略

《義務教育課程方案(2022年版)》明確提出:“探索大單元教學,積極開展主題化、項目式學習等綜合性教學活動,促進學生舉一反三、融會貫通,加強知識間的內在關聯,促進知識結構化。”作為促進知識結構化、落實核心素養目標的重要教學方式,大單元教學不僅要研出來、說出來,更要“上出來”,這就需要廣大教師“仰望星空”,把握單元目標,整體架構單元任務;同時也要“腳踏實地”,關注課時,一節課一節課地落實大單元教學要求。

一、基于單元目標,精準把握課時目標

有人將課堂形象地比喻為“打靶的課堂”。“打靶的課堂”人人有“箭”,方向一致,精準學習。而這個“靶心”就是目標。如何讓課時目標精準對接單元目標?我們應把握核心“三問”。

一問:大單元目標與分課時目標是什么關系?

大單元目標與課時目標是“總”與“分”、“綱”與“目”的關系。大單元目標是“總”,課時目標是“分”,兩者是整體與部分的關系,整體優于部分,整體決定部分,整體大于部分之和。課時目標是大單元的分目標,集中體現一節課時的學習水平要求。

大單元目標是“綱”,課時目標是“目”,課時目標是為單元目標服務的。大單元目標是條例的、系統的,課時目標是具體的、精準的。大單元目標是教師在學生現有水平的基礎上為學生設置的最近發展區,課時目標是在該區域內搭建的腳手架。課與課之間相互連接、互為支撐,為學生逐步認識、掌握學科內容架起逐級上升的“階梯”。

二問:大單元目標如何統領分課時學習目標?

以三年級下冊第三單元“我們的公共生活”為例,本單元主題指向公共生活教育,著眼于兒童的學校、社區、社會三維生活空間,將公共精神貫穿其中,提煉單元大概念為“講文明、守秩序、懂關愛是公民應具備的基本公共道德”。《善待我們的朋友》一課的課時目標,應以本單元大概念為引領,立足學情,將單元素養目標分解化、條理化、具體化,最終確定了這樣的課時目標:

1.創設舉辦“受傷的朋友”拍客展大情境,在“拍客照片秀”中,切身感受生活中公共設施受損的情況無處不在,初步懂得要善待我們的朋友。

2.在“拍客攝影展”展示交流中,切身體會公共設施受傷的委屈和心聲,以及朋友受傷帶來的危害,知道破壞公共設施會受到法律的制裁。

3.通過“拍客留言墻”專欄,掌握愛護公共設施的方法。借助“破壞公共設施”反思工具表,反思自己的行為,決心在以后生活中自覺愛護公共設施。

這一教學目標以單元目標為統領,細致地回答了誰學、學什么、怎么學、學到什么程度。由此可見,定位課時目標要縱觀整個單元,從單元整體視角明晰單元題材教學所指向的核心目標和價值追求,有助于教師明晰每一框題“教什么”,進而探索“如何教”。

三問:如果分課時目標偏離大單元目標的統領,會怎樣?

比如五年級上冊《科技讓夢想成真》一課,為了讓學生深入了解閱讀角的相關內容,課堂上教師引導學生借助學習支架,分享中國航天人的故事,感受“不斷探索,堅持不懈、精益求精”的航天精神。然而,本單元的主題是“人類世界 美好未來”,指向人類命運共同體意識的培養,因而這樣的學習活動偏離了目標,與單元目標不能匹配。由此可見,如果沒有大單元目標的統領,很可能會導致實際教學效果與目標要求“南轅北轍”。定位課時教學目標,要求教師抽絲剝繭,由宏觀到微觀解讀教材,精準把握本單元學習內容的教學目標和價值導向,從了解走向深入,力求找到教學的“魂”。

二、立足大情境,整體設計學習活動

大單元設計有利于教師理解學科育人的本質,促進學生高階思維的發展,促進學習遷移。大單元教學的結構化,是在知識結構化、技能結構化基礎上的教學活動的結構化。在大概念、大情境、大任務的統領下,整個單元的教學活動條理化、綱領化。大單元視角下的課時教學同樣強調結構化,即依托單元大情境,圍繞課時目標,創設課時大情境和大任務,并細化分解為子任務,以中心任務統領子任務,以任務串的形式推動整節課的學習進程。

以三年級下冊第四單元“多樣的交通和通信”為例,本單元的學習主題是交通和通信,通過三課時系統的社會性學習,使學生能夠全面了解交通、通信事業的發展及其對人們生活的意義。研讀新課標可知,本單元通過讓學生了解交通、通信的變化發展,感受新中國成立以來的偉大成就,增強政治認同;同時感受身邊變化,了解家鄉發展,發現問題,主動解決問題,增強責任意識,特別是主人翁意識。傳統的備課思維模式,往往根據教材內容設計教學活動。活動一:分享出行體驗;活動二:交通工具來對比;活動三:旅游路線我設計。活動之間只存在表面關聯,課堂板塊化推進,學生思維處于點狀模式,難以系統化、結構化,更難以遷移形成素養。

以“結構化教學”為指引,教師設計了“哈爾濱滑雪冬令營招募”大情境,以“一起來做線路設計師”設計威海到哈爾濱的出行路線為“大任務”,并進一步分解為如下子任務。

子任務1:交通工具我代言。在選擇設計交通線路時,要考慮哪些因素呢?每組選擇一種交通工具進行探究,完成探究單,寫好代言詞。

子任務2:設計出行路線。每個小組選擇一種需求進行探究。借助地圖、資料卡等提示,根據交通工具特點合理設計線路。

從梯度上看,任務有進階。子任務1是“我為交通工具代言”。學生利用已有生活經驗,通過小組合作,交流分享與對比,能總結出不同交通工具的特點,為后面的學習打下了基礎。子任務2是“設計出行線路”,屬于綜合運用。從廣度上看,任務具有開放性。從“學會看地圖”環節,學生在觀察中發現:從威海到哈爾濱可以選擇多種交通工具,設計多樣的線路。“學會看信息”環節,通過觀察出行信息圖,學生了解到:可以根據時間、費用等信息,結合不同的需求,選擇合適的出行線路。“設計線路”環節,采用的是小組合作,各小組選擇一種需求進行探究。從“學會看地圖—學會看信息—設計線路”步步深入,學習指導扎實;且任務難度適中,能讓學生在輕松學習中提高認知水平,促進思維能力發展。

大單元視角下的課時教學注重系統性、結構性,它以目標為導向,以情境為背景,以大任務統領所有的小任務;小任務從屬于大任務,具有針對性和連續性。每個小任務不是孤立存在的,而是具有內在的邏輯關聯,且與大任務的情境、主題、內容體系相呼應。每一項任務既是前一項任務的擴展,又是后一項任務的準備,通過循序漸進落實每個小任務,讓學生經歷一個持續探究的過程,最終完成大任務,實現學習目標。大任務與小任務緊密關聯、有機統整,共同構成學習任務群,將知識結構化,引導學生在問題解決的實踐中提高能力、培育素養。

三、圍繞大任務,設計進階問題鏈

大單元視角下的課堂,問題導學是關鍵。聚焦教學目標,圍繞大任務提出一個核心問題,將這個核心問題分解為若干個下位問題,下位問題之間構建起一定的邏輯關聯,形成一個由淺入深、逐層推進的問題鏈,促進學生深度理解。

以《紅軍不怕遠征難》一課為例,教師將核心問題“紅軍為什么不怕遠征難”分解、細化成幾個有層次、有梯度的子問題,形成有思維力度和探究價值的問題鏈:一問“紅軍為何不怕重重困難”,二問“這是一群怎樣的戰士”,三問“究竟是怎樣的精神支撐戰士們一次次突破生存的極限”。通過對系列問題的追問,帶領學生開展探究活動。學生圍繞“問題”,走進長征故事,在自主探究中領悟其中蘊含的精神,并提煉出紅軍長征“不怕難”的原因;進而聯系生活,多維感悟長征精神的偉大,能對抽象的“長征精神”產生深刻的領悟。

此外,問題鏈的設計還要做到與情境、思維和追問相契合,讓問題鏈真正增進學生思維。課堂上,適時追問有助于引發學生深入思考。《紅軍不怕遠征難》學習目標之一是“了解遵義會議的重要意義”,如果僅靠教材內容,學生無法充分理解“遵義會議是中國共產黨歷史上一個生死攸關的轉折點”這一觀點。如何引導學生深入思考呢?可以設計如下問題鏈:長征初期,在錯誤路線的指導下,紅軍與敵人硬打硬拼,當時的情況又是怎樣?再這樣下去,紅軍又會面臨怎樣的處境?僅看兵力的對比,你認為紅軍獲勝的希望有多大?在毛澤東的指揮下,紅軍究竟是怎樣作戰的?結果又是怎樣?了解這場奇戰,你對遵義會議又有了哪些新的認識?當我們在未來遇到重大事件,需要做出抉擇時,遵義會議這段歷史,能帶給你什么啟發呢?在層層追問中,學生獲得對遵義會議重要性的深刻認知,教學目標也水到渠成。

可見,圍繞目標與任務、重點和難點,設計恰當而準確的問題,讓問題之間形成一個系列,環環相扣,層層遞進,構建一條主線明晰的問題鏈,能讓課堂提問更有效益,促進學生自主學習,提升學生思維能力。

四、引入學習工具,助力主體參與

在學習任務推進過程中,往往會遇到這樣的問題:任務要老師推著走,學生不會獨立思考,怎么辦?針對驅動問題,學生沒有想法,思路打不開,怎么辦?有些學習主題離學生比較遠,學生缺乏前期知識鋪墊,很難順利完成任務,怎么辦?小組合作成優等生展示場,其他學生參與度不夠,怎么辦?此時,教師應當為學生提供思維外顯化的工具。借助學習工具,學生會更好地探究情境中蘊含的重要概念,并外顯自己的思維,與老師和同伴互動。

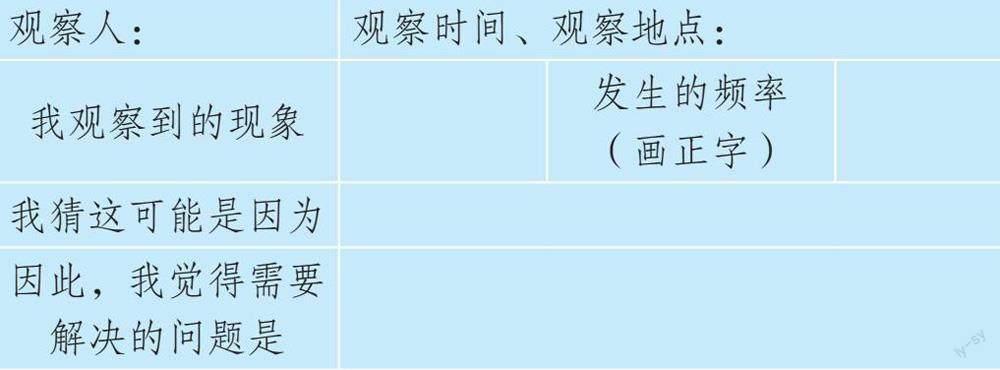

以三年級上冊《平安出行》一課為例,本節課的目標是“發現上學路上存在的交通安全隱患,探究發生交通事故的主要原因,做到自覺遵守交通規則”。教材導語部分“上學和放學時是一天中交通相對擁擠的時候,我們要遵守交通規則”,它提示我們要引導學生觀察上、放學這個時間段,自主發現問題、提出問題,這樣才能有針對性地解決問題。“POV表”就是引導學生“觀察—發現—猜想—形成問題”的工具,可以提供給學生基于觀察的問題清單,讓學生實地觀察學校門口上下學的現象,并將發現記錄下來(如下表)。如果缺少工具的引入,學生對校門口交通問題就只有模糊的感覺。而借助“POV”工具,就能讓學生更直觀、清晰地記錄觀察到的現象,歸納出需要解決的問題,從而引導學生主動發現上學路上存在的安全隱患,為自覺遵守交通規則做好認知與情感上的鋪墊。

觀察人: 觀察時間、觀察地點:

我觀察到的現象 發生的頻率

(畫正字)

我猜這可能是因為

因此,我覺得需要解決的問題是

[本文系威海市環翠區四名工程專項課題“大單元視域下小學道德與法治有效課堂建構的實踐研究”(項目編號:KYMS202317)研究成果]

陸玲玲? ?山東省威海市孫家疃小學。