新高考背景下自然地理學科融合微課題教學探究

李輝 繆羽

一、學科融合思維育人是培養學生素養和綜合能力的需要

《中國高考評價體系》學科素養指標體系中明確指出地理學科的科學思維指標表現為“運用抽象與聯想,歸納與概括,推演與計算,模型與建模等思維方法來組織、調動相關知識與能力,解決生活實踐或學習探索情景中的各種問題”。人文思維的培養指標中同樣指出“運用歷史的、辯證的、審美的、系統的思維方式應對各種問題” [1]。在解決地理問題時,需要調用的知識可能包含數學的建模與思維、物理的抽象思維與空間想象、歷史的知識底蘊甚至文學的詩詞審美以及語言文字的分析閱讀能力等相關學科知識和問題分析能力,此過程能夠培養學生利用多學科知識分析問題的綜合思維能力。綜合思維能力也是《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》提出的地理學科核心素養之一,有助于從整體角度全面、系統、動態地分析和認知地理環境及其與人類的關系[2]。由此可見,學科融合思維育人既是需求,也是方法。

二、適合融合教學的高中自然地理學科特征

1.學科知識的交叉性適合開展多學科融合思維教學

高中自然地理主要研究地球表層的大氣、水、巖石、生物和土壤五大自然要素的概念、原理,各圈層中地理現象的原理解釋,地理事物形成的過程分析與描述和物質與能量在五大自然地理要素中遷移與轉換規律及其產生的效應,重點突出“為什么”。一方面地理現象和地理原理的研究與物理、化學、生物、數學和語文等學科存在大量交叉融合的部分,因此借助其他學科的相關知識輔助地理學科的教學,能夠更加清晰地講解原理,厘清過程,例如在探究近地面和高空的風向時,需要借助物理學的受力分析;在探究水循環時,需要借助物理知識中水的三相變化的知識;探究臺風等強對流天氣的形成時,需要借助水的三相變化中能量的轉換等物理知識,才能真正理解臺風的形成機制;學習喀斯特地貌時,需要借助化學中碳酸鈣與碳酸氫鈣的化學反應知識;巖石圈物質循環理解變質作用和礦物又離不開化學的相關知識;學習生物循環需要借助生物學科的知識等。另一方面,自然地理環境的五個要素相互作用、相互聯系,一個圈層中地理現象的形成也離不開另一個圈層的影響,會涉及眾多的跨圈層知識調動。

2.學科學習方法的交叉融合性適宜開展學科融合教學

隨著自然地理學的不斷發展,其他自然科學的優秀研究方法也被引入其中,需要定量研究地理過程中物質與能量的轉換,以及通過建立模型的方式解釋復雜的地理現象。中學階段的自然地理板塊作為自然科學的一部分,其學習方法與其他自然科學學科存在很多共同之處。

例如,建立“參照系”來探究和認識地表自然要素的空間分布與地域分異,利用“左右手”演示法來判別地表水平運動物體的偏移狀況,利用三角函數構建計算正午太陽高度、影子長短、樓房間距。

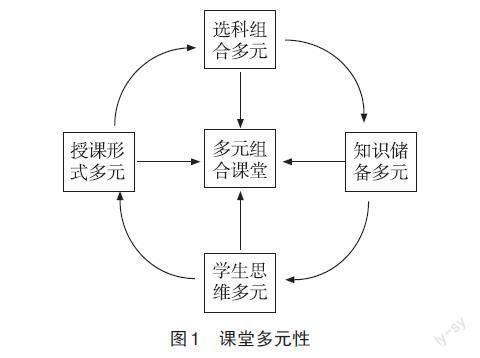

新高考方案的實施使一個地理班級的學生選科情況相較以前發生了較大變化,構成地理課堂的多元性(圖1)。

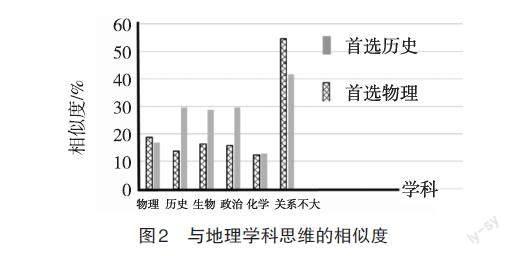

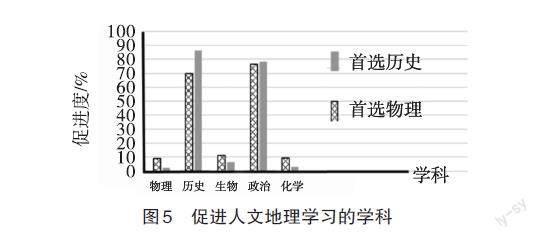

在已完成的兩屆新高考地理教學的基礎上,我們開展了一項學生問卷調查,該問卷設置了四個問題調研相關學科之間的相互關系和影響,四個問題設置選項均為多選,參與問卷調查人數為470人,其中297人首選科目為物理,173人首選科目為歷史,問卷中統計數據為百分比。

從第一個問題“與地理學科思維方式相似的學科”的問卷調查結果(圖2)分析可知物理類中54.68%和歷史類中41.60%的同學認為地理學科有自己獨特的思維,這也正是地理學科作為一門獨立學科存在的特殊性與重要性,不同于與其他學科的思維。但是也可從后面問題選項占比中可以發現在能夠幫助自然地理學習的學科中物理學科,歷史學科,生物學科占比均較大,而能夠幫助人文地理學習的占比大的學科則主要是政治和歷史。其他學科的學習方式和對地理學科都有一定的相互促進作用。因此結合實際調查結果和學科理論可知,不同學科間的學習方法具有一定的融合性和相互促進性。

從第二個問題“幫助自然地理學習的學科”的調查問卷結果(圖3)分析可知,物理學科的知識、歷史學科的知識和生物學科的知識對地理學科的學習具有比較大的幫助,即知識上有融合利用的地方,可以借鑒一個學科的知識更好地理解地理學科的原理和地理事物的形成。同時也可以看出高考選科中“物理+生物+地理,歷史+生物+地理”是非常不錯的選擇組合。

從第三個問題“學習方式促進地理學科的學科”的問卷結果(圖4)分析可知,有一定占比的學生認為物理、生物、歷史學科的學習方法對地理學科具有一定的借鑒性。因此在學習方法上學科之間也具有一定的相似性。

從第四個問題“幫助人文地理學習的學科”問卷結果(圖5)分析可知,政治和歷史學科的影響會相對偏大。事實上該科目也具有較強的人文性質,適合在人文地理學習的過程中適當融入歷史或相關的政治學科知識,也同時實現了地理學科“思政教育”的目標。

由問卷調查結果可知高中自然地理學科知識具有融合多學科知識的條件,從學生的學習認知來看,地理學科的教學過程中要清晰解釋一種地理事物或現象的形成原因,需要涉及相關學科的部分知識,恰當地融合其他學科的知識對地理學科的知識學習、學生的認知能力以及地理實踐能力的提升具有較大的幫助。

三、學科融合教學中開展微課題的原因

微課題是指微型課題,即日常地理課堂中的一個小片段或針對一個地理現象的授課,可用于一節課堂中的某一個環節,其知識可以是一個地理現象的解釋,一個地理原理分析,也可以在一節課中多次應用,由小片段構成整節課堂。

地理課堂教學首先必須定位為地理課,不能因為要實施學科融合而走偏,而演變成其他學科的課堂。大部分地理知識需要運用地理學原理進行解釋和說明,其中一些地理現象比較適合學科融合教學。因此,選取教學片段或地理原理、地理現象實施微課題的學科融合教學設計更能體現地理學科的本質,也能更好地詮釋學科融合教學的本質。

四、高中自然地理跨學科融合微課題列舉

高中地理必修一與選擇性必修一屬于自然地理部分教學內容,包括地球運動、大氣圈層、巖石圈層、生物、土壤和自然地理環境的整體性和差異性,教學重點主要為這些圈層中各種自然現象的形成原理和形成過程。在合適的位置融入其他學科的知識將有助于原理的理解與分析(表1、表2)。

五、鈣化池學科融合微課題教學設計實施策略

1.具體實施路徑

具體實施路徑如圖6所示。

2.微課題示例——鈣化池學科融合教學實施實證

(1)微課題確定——鈣華池

鈣化池是一種典型的喀斯特地貌景觀,在該景觀特點形成的過程分析中首先涉及化學學科的碳酸鈣沉淀與溶解反應;其次,其化學反應過程會受到周圍的植被的光合作用的影響以及地形地勢帶來的水流速度的影響;最后其色彩形成涉及物理科學瑞利散射的作用分析。由此可見關聯學科體系豐富,涉及知識多樣,是一個比較好的進行學科融合教學設計的案例。

(2)情境材料選取

四川黃龍旅游景區擁有大規模鈣化池,其美麗的色彩是世界上絕無僅有的,也是世界上最大的天然鈣化池,所以被譽為“五彩池”(圖7)。

(3)探究問題設計與學科知識融合

探究問題一:觀察圖中景觀,你發現了哪些地理事物?

探究問題二:池子周圍的沉淀是如何形成的?

化學融合:碳酸鈣的沉淀與溶解反應

CO2+CaCO3↓+H2O[]Ca2++2HCO3-

生物融合:森林植被的較好的光合作用

6CO2+6H2O[葉綠體]C6H12O6+O2

化學融合:水溫及水壓變化影響化學反應

探究問題三:湖水藍綠的色彩是如何形成的?

物理融合:瑞利散射作用對色彩的影響

通過融合化學學科碳酸鈣沉淀與溶解知識、生物學科植物的光合作用,植被對反應條件中的二氧化碳的影響以及水壓變化對水中溶解二氧化碳的影響,使得學生能夠真正深刻理解地理現象鈣化池的形成原理,并以物理學科瑞利散射的知識讓學生掌握水色藍綠的成因。

六、學科融合微課題教學設計的思考

1.充分研究適合學科融合的知識點

在高中自然地理學科的課程設置中,并不是所有章節都可以開展學科融合教學,也并非在一節完整的教學中全部適合學科融合教學。因此選擇適合的知識點開展微課題教學嘗試就顯得至關重要。例如降水形成這個部分,一方面因地理課程中已經提及水汽的三相變化,另一方面確實需要物理學中水的三相變化來輔助講解這一復雜原理及整個降水過程,才能夠分析千變萬化的大氣現象。在喀斯特地貌形成這節課的教學中,與化學關系比較大,可以選擇在某些片段或者具體地貌中選擇學科融合教學。如果和其他學科關系不大的部分,不宜強行進行學科融合教學設計,以防生拉硬扯,達不到理想效果,還有可能誤導學生。

2. 學科融合的深度和廣度

在學科融合教學設計的過程中,應當明確地理學科知識是我們教學的主體,融入其他學科相關知識的目的是輔助教學,幫助學生更好地理解地理學科的問題或現象。不可以設計成兩個學科知識交互出現,學生交互分析,教師交互解釋的情況,這樣的設計會導致課堂容量太大,學生思維混亂以及知識混亂的現象,更不能出現喧賓奪主情況,把一節地理學科融合設計成了一節生物課,或者物理課,或者歷史課。在設計的過程中應堅持學科主體地位不動搖,明確課程屬性。例如在案例鈣化池形成分析中所有學科知識的應用目的是為了解釋清楚地貌景觀鈣化池。

3.恰到好處的融合位置

選取恰到好處的位置融入。例如在鈣化池案例中,選取了在降水條件分析完成之后融入物理的相關知識,以便更好解釋降水條件在自然界中的達到情況。從課程分析來看,不能在開始部分就直接講解,也不可以講解太過深刻,達到輔助教學即可,不必要在每個教學環節都提及其他學科的知識。

4.合適的融合途徑與方法

如何使其他學科與地理學科的知識進行融合呢?一方面可以由地理教師在備課過程中查閱相關的資料,在教學設計中直接融入,由本學科的教師直接融合其他學科相關知識的講解。另一方面,在新高考學生學科復雜的背景形勢下,班級學生的學科構成復雜,如有相關學科背景的學生,也可采用請相關學生思考、查閱資料和教師引導等方式開展講解。最后,在條件允許的情況下,也可請其他學科的教師聆聽地理學科的課堂教學,在教學設計的過程中設計好融合知識,邀請在場的相關教師講解,在教學任務比較繁重的情況,該方式適合在學校、地區,跨校區開展學科研討教學。

綜上,經過調查分析和實例論證,可以得知在高中地理課堂中選取合適的微課程實施學科融合教學能更好地輔助地理課堂教學,促進對地理知識的理解。

參考文獻:

[1] 教育部考試中心.中國高考評價體系說明[M].北京:人民教育出版社, 2019.

[2] 中華人民共和國教育部.普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)[M] . 北京:人民教育出版社, 2020.