依托鄉(xiāng)土資源的教學(xué)情境創(chuàng)設(shè)

黃雅婷

一、課標(biāo)解讀與教材分析

隨著《普通高中地理課程標(biāo)準(zhǔn)(2017年版2020年修訂)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新課標(biāo))的頒布,地理學(xué)科的育人價(jià)值日益凸顯,為建構(gòu)以地理核心素養(yǎng)培育為主導(dǎo)的課程,課標(biāo)對(duì)課程結(jié)構(gòu)及課程內(nèi)容進(jìn)行了重組與優(yōu)化,以必修課程中的地理一模塊為例,新增了“1.10 通過(guò)野外觀察或運(yùn)用視頻、圖像,識(shí)別主要植物,說(shuō)明其與自然環(huán)境的關(guān)系”等內(nèi)容要求。

事實(shí)上,在舊版人教版教材“自然地理環(huán)境的整體性與差異性”章節(jié)中多次涉及植物相關(guān)內(nèi)容,而此次新課標(biāo)和新教材中的調(diào)整,筆者認(rèn)為出發(fā)點(diǎn)主要如下。

第一,從培育地理核心素養(yǎng)的視角看,新增植被的內(nèi)容要求中提出的“野外觀察”學(xué)習(xí)方式,能夠助推學(xué)生“地理實(shí)踐力”的提升,而“識(shí)別主要植物,說(shuō)明其與自然環(huán)境的關(guān)系”則側(cè)重于強(qiáng)化學(xué)生的“綜合思維”與“區(qū)域認(rèn)知”。

第二,從“學(xué)科大概念”的知識(shí)體系構(gòu)建看,有助于強(qiáng)化學(xué)生對(duì)生物圈的認(rèn)知,理解生物是自然地理環(huán)境中必不可少的要素之一。生物圈內(nèi)具有生命的有機(jī)體絕大部分為植物,植物是地球上主要的生產(chǎn)者。在植物生長(zhǎng)過(guò)程中會(huì)受土壤、空氣、水分、光照等多種自然條件的影響,并且植物也會(huì)改變其所處環(huán)境,起到相互影響、相互制約的功能。各種植物會(huì)在適宜其生長(zhǎng)的環(huán)境中按一定規(guī)律組合分布,形成具有特殊空間結(jié)構(gòu)的植物群落——植被,并且因其便于直接觀察,是人類(lèi)辨識(shí)自然環(huán)境特征和分析環(huán)境演變趨勢(shì)的重要指示物[1]。

綜上,盡管課標(biāo)中要求“識(shí)別主要植物”,但其側(cè)重點(diǎn)實(shí)際在于通過(guò)認(rèn)識(shí)某一植被類(lèi)型中的幾種典型植物,更好地理解植物(植被)與地理環(huán)境間的關(guān)系。因此,教材的處理實(shí)際上是按照植物群落即植被的不同類(lèi)別來(lái)組織學(xué)習(xí)內(nèi)容,這也為后續(xù)選擇性必修課程中關(guān)于植被分布規(guī)律等內(nèi)容的學(xué)習(xí)做好了相關(guān)鋪墊。

二、活動(dòng)構(gòu)思與板書(shū)設(shè)計(jì)

課標(biāo)在“教學(xué)建議”部分倡導(dǎo),教師要調(diào)用多種資源使教學(xué)活動(dòng)多樣化,積極開(kāi)展地理實(shí)踐教學(xué)。常規(guī)的教學(xué)資源多為依托網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)的文字、圖片、影像等資料,而對(duì)鄉(xiāng)土教學(xué)資源的充分開(kāi)挖與使用,于學(xué)生而言更具備熟悉感與真實(shí)感,甚至在適當(dāng)條件下可以將課堂置于野外真實(shí)環(huán)境中展開(kāi),真正提升學(xué)生的地理學(xué)科素養(yǎng)。

故而本次“植被”一課的教學(xué)設(shè)計(jì)遵循課標(biāo)的內(nèi)容要求,以“野外觀察”作為落實(shí)地理核心素養(yǎng)培育的途徑,充分挖掘鄉(xiāng)土教學(xué)資源。在教學(xué)活動(dòng)設(shè)計(jì)前,首先需要確定野外觀察的空間場(chǎng)所,在有限的活動(dòng)范圍內(nèi)想要觀察到更多種類(lèi)的植物,理想的去處以植物園最佳,而筆者所處的城市擁有中國(guó)第一座國(guó)立植物園——南京中山植物園,其保存植物3 000種以上,分南北兩個(gè)園區(qū),北區(qū)以中國(guó)中亞、北亞熱帶植物為研究保護(hù)重點(diǎn),南區(qū)則是以熱帶植物宮為主的博覽園。出于對(duì)學(xué)生健康安全的考量、囿于時(shí)間空間和資金的限制,以“教師拍攝視頻,學(xué)生云端游覽,輔以標(biāo)本感受”的形式展開(kāi)教學(xué)活動(dòng)。

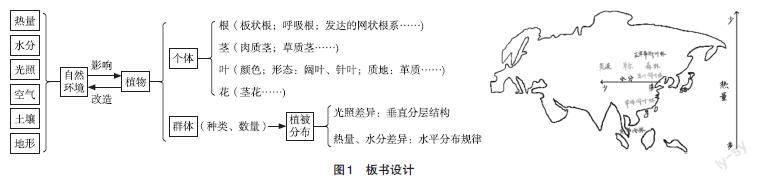

依據(jù)前文分析思路,以“某一植被類(lèi)型中的幾種典型植物”為認(rèn)知抓手,教學(xué)設(shè)計(jì)的主線(xiàn)為“觀察不同植物個(gè)體特征→分析特征如何適應(yīng)環(huán)境→說(shuō)明某一氣候區(qū)域植被應(yīng)有特征”,從而幫助學(xué)生理解不同種類(lèi)植被在地理環(huán)境中的空間分布與變化規(guī)律,能夠?qū)δ承┑湫椭参锼鶎俚闹脖活?lèi)型進(jìn)行歸納,“植被”一課的板書(shū)設(shè)計(jì)如圖1所示。

三、教學(xué)過(guò)程設(shè)計(jì)

1.概念辨析,認(rèn)知區(qū)域環(huán)境特征

教材關(guān)于植被的定義為“自然界成群生長(zhǎng)的各種植物的整體”,可分為自然植被和人工植被。首先,在進(jìn)入植物園觀察前,學(xué)生需要認(rèn)識(shí)到一種單株植物并不能稱(chēng)之為植被,因此并不能通過(guò)一次野外觀察活動(dòng)就能全面地概括出某一植被的全部特征。其次,關(guān)于本次觀察活動(dòng)的區(qū)域認(rèn)知,南京屬于亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),年平均氣溫14.7 ℃,年平均降雨量1 000 mm左右,且主要集中在6~9月,植物園中不僅生長(zhǎng)著地帶性植被——亞熱帶落葉闊葉林,還混生有落葉闊葉樹(shù)種。此外,部分場(chǎng)館通過(guò)搭建溫室、修建水塘等方式人為改造了部分植物的生長(zhǎng)的環(huán)境,甚至培育了熱帶雨林和熱帶荒漠中的植株。

2.野外觀察,解釋植物特征對(duì)環(huán)境的適應(yīng)

不同植物的形態(tài)與結(jié)構(gòu)復(fù)雜多樣,為了盡可能區(qū)分和統(tǒng)一描述,引導(dǎo)學(xué)生自主設(shè)計(jì)觀察表,可以按照植物的根、莖、葉、花等部位真實(shí)記錄各個(gè)植物特征等形式。除教師引導(dǎo)觀察的幾種典型植物,在有條件帶領(lǐng)學(xué)生實(shí)地參觀植物園時(shí),也可布置開(kāi)放性作業(yè),鼓勵(lì)學(xué)生自主使用輔助識(shí)別植物的手機(jī)軟件,通過(guò)拍照識(shí)圖,認(rèn)知更多種類(lèi)的植物,培養(yǎng)學(xué)生“選擇適宜的野外實(shí)踐工具,進(jìn)行細(xì)微觀察和調(diào)查,獲取和處理信息”的地理實(shí)踐能力。準(zhǔn)確記錄下各種植物特征后,再結(jié)合區(qū)域的環(huán)境特征和植物的生長(zhǎng)習(xí)性等信息,引導(dǎo)學(xué)生說(shuō)明其對(duì)于環(huán)境的適應(yīng)。

觀察場(chǎng)景一:熱帶植物宮

進(jìn)入場(chǎng)館需要掀開(kāi)門(mén)口設(shè)置的隔溫帶,觀察者體表能夠明確感受到悶熱和潮濕的環(huán)境特點(diǎn)。接著映入眼簾的是高低錯(cuò)落、顏色蔥翠的各種熱帶雨林植物,在此設(shè)置學(xué)生關(guān)于“垂直分層”現(xiàn)象的討論探究。

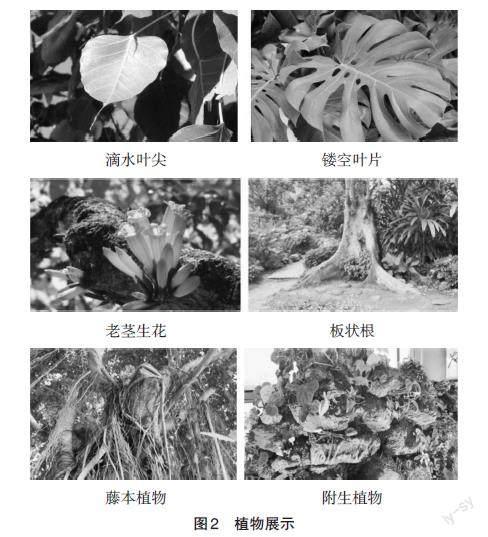

再通過(guò)拍攝視頻,展示以下熱帶雨林中部分植物具備的特征(圖2)。

提供熱帶雨林氣候的氣溫降水統(tǒng)計(jì)圖,學(xué)生回顧已學(xué)的氣候相關(guān)知識(shí),能夠概括出全年高溫多雨的特征,從而解釋雨林因水熱條件充足,生物循環(huán)旺盛,植物種類(lèi)多樣,葉片呈深綠色,以及為了防止葉片長(zhǎng)期被水浸潤(rùn)而腐爛,生長(zhǎng)著鏤空葉片、滴水葉尖的特殊形態(tài)。一些形態(tài)高大的喬木為了支撐地面以上部分和獲取足夠的養(yǎng)分而發(fā)育板狀根和便于媒介傳粉的莖花;一些在高度上不占優(yōu)勢(shì)的植物,如藤本植物通過(guò)攀附于高大樹(shù)木之上而使其更好地接收光照,部分還會(huì)存在‘絞殺現(xiàn)象;附生植物僅需少量的腐殖質(zhì)和水分即可存活,不會(huì)掠奪所附著植物的營(yíng)養(yǎng)與水分,一般不會(huì)對(duì)寄主造成損害。

觀察場(chǎng)景二:北園——樹(shù)木園

從視頻中可以觀察到,盡管此時(shí)已是冬季,但樹(shù)木園中的植物仍然呈現(xiàn)出深綠色的狀態(tài),這種植被特征常被概括為“常綠”。常綠并非永不凋落,每年春天有新葉長(zhǎng)出,部分老葉自然脫落,但莖上一年四季都保持有綠葉。再播放近距離拍攝的革質(zhì)葉片視頻,為便于學(xué)生直觀感受,分發(fā)在校園里提前采摘的廣玉蘭葉片給學(xué)生,通過(guò)觸摸和多角度觀察,記錄葉片的軟硬度、表面粗糙程度等特征。

提供亞熱帶季風(fēng)氣候的氣溫降水統(tǒng)計(jì)圖,學(xué)生能夠從雨熱同期的角度解釋“常綠”的原因,并歸納出革質(zhì)葉片在夏季通過(guò)光澤表面來(lái)反射日光以減少灼傷和水分蒸發(fā),在冬季通過(guò)較厚的角質(zhì)層保護(hù)葉細(xì)胞不受損傷的適應(yīng)性特征。

觀察場(chǎng)景三:北園西側(cè)——池杉林

視頻中(圖3)觀察到的池杉,其主干挺直,樹(shù)冠呈尖塔形,葉片枯黃甚至部分凋落。樹(shù)干基部膨大,在低濕地生長(zhǎng)有裸露于地面的屈膝狀樹(shù)根。

提供溫帶季風(fēng)氣候的氣溫降水統(tǒng)計(jì)圖,學(xué)生通過(guò)類(lèi)比亞熱帶季風(fēng)氣候,能夠解釋出這里夏季溫暖,闊葉適宜生長(zhǎng)。但冬季寒冷,因熱量不足導(dǎo)致光合作用緩慢,為減少消耗,樹(shù)木將葉子脫落而暫停生長(zhǎng)。與此同時(shí),低濕地帶土壤中空氣缺乏,根部呼吸困難,為適應(yīng)環(huán)境,根露出地面有利于植物呼吸。

觀察場(chǎng)景四:多肉多漿植物區(qū)

多肉植物是指植物營(yíng)養(yǎng)器官的某一部分,如莖或葉或根(少數(shù)種類(lèi)兼有兩部分)具有發(fā)達(dá)的薄壁組織用以貯藏水分,在外形上顯得肥厚多汁的一類(lèi)植物。場(chǎng)館通過(guò)模擬熱帶干旱荒漠地區(qū)生態(tài)環(huán)境,還原了多種仙人掌科、大戟科等植物的特殊形態(tài),如葉片退化成針狀,莖干變態(tài)成球狀或柱狀。

提供熱帶荒漠氣候的氣溫降水統(tǒng)計(jì)圖,學(xué)生能夠說(shuō)明植物通過(guò)縮小葉片表面積,而增大莖干體積的形態(tài)特征,來(lái)增加機(jī)體儲(chǔ)水量,減少葉片水分蒸發(fā),以適應(yīng)嚴(yán)酷的干旱環(huán)境。

3.遷移應(yīng)用,通過(guò)植物特征分析自然環(huán)境特點(diǎn)

在有條件的情況下,實(shí)物展示(或提供照片、視頻)一些不同植被類(lèi)型的其他典型植物,引導(dǎo)學(xué)生記錄這些植株的特征,結(jié)合提供的相關(guān)文字材料,推測(cè)其自然生長(zhǎng)的地理環(huán)境特征,識(shí)別其所屬的植被類(lèi)型,將其照片放置在黑板繪制的亞歐大陸輪廓示意圖中適宜的區(qū)域。

4.課后調(diào)研,了解特殊的指示植物分布現(xiàn)狀

中山植物園分設(shè)有蕨類(lèi)植物園,收集保存了蕨類(lèi)植物近300種,還有國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)蕨類(lèi)。蕨類(lèi)植物對(duì)外界自然條件(土壤、氣候等)具有高度敏感性,可作為反映環(huán)境條件的指示植物,如芒萁示酸性土壤,鐵線(xiàn)蕨指示堿性土壤(表1)。

引導(dǎo)學(xué)生通過(guò)調(diào)查植物園中的一些珍稀瀕危物種的分布狀況與相應(yīng)的保護(hù)措施,樹(shù)立保護(hù)植物多樣性的人地協(xié)調(diào)觀念,培養(yǎng)鄉(xiāng)土情懷。同時(shí)可以適當(dāng)了解目前園區(qū)所采取的在開(kāi)發(fā)中保護(hù)的方式,如以枯木、吸水石和多種蕨類(lèi)相組合,營(yíng)造蕨類(lèi)吊床、觀賞蕨類(lèi)旋轉(zhuǎn)樓梯等多處景觀,提升景點(diǎn)的觀賞價(jià)值,強(qiáng)化自然環(huán)境的文化服務(wù)功能,為后期學(xué)習(xí)內(nèi)容鋪墊。

四、總結(jié)與反思

本節(jié)課以學(xué)生熟知的中山植物園為教學(xué)背景,通過(guò)深入挖掘園內(nèi)的教學(xué)資源精心設(shè)計(jì)了線(xiàn)上“野外考察”的學(xué)習(xí)之旅,同時(shí)準(zhǔn)備了真實(shí)的植物植株和葉片等教具,幫助學(xué)生調(diào)動(dòng)多感官認(rèn)識(shí)植物特征,便于其感悟植物與環(huán)境的相互關(guān)系,調(diào)動(dòng)學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情與探究問(wèn)題的積極性。

此外,筆者在教學(xué)實(shí)踐中仍發(fā)現(xiàn)了可改進(jìn)之處:植被與環(huán)境尤其是與氣候的關(guān)系,可以在教學(xué)設(shè)計(jì)中再突出強(qiáng)調(diào),以便學(xué)生理解植被的分布與變化規(guī)律;植物園中的幾種典型植物的特征并不能完全概括為其所屬植被的特征,在邏輯上采用“演繹法”比“歸納法”更適宜;以及,由于熱帶植物宮里的植物幾乎為人工移植、栽培,故其所展示的“板根”“莖花”等雨林中獨(dú)有的現(xiàn)象不夠明顯與典型,物種多樣性仍比較欠缺,未能完全還原自然環(huán)境中熱帶雨林植被的特征等,可再補(bǔ)充一些真實(shí)雨林的影像資料。

參考文獻(xiàn):

[1] 武吉華,張坤.植物地理學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2015.