單元視域下的跨學科主題學習活動設計

劉偉 劉慧 葛芳

2014 年教育部發布的《關于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務的意見》中提出“要發揮學科間綜合育人功能,開展跨學科主題教學活動,將相關學科的教育內容有機整合,提高學生綜合分析問題、 解決問題的能力”[1]。2019年中共中央國務院出臺的《關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》中在“優化教學方式”方面提出了“探索基于學科的課程綜合化教學”的要求[2]。

2022 年新頒布的《義務教育課程方案和課程標準(2022 年版)》中,“跨學科”“跨學科主題學習”成為高頻詞。要求創設跨學科主題學習活動,加強學科之間的聯系,強化課程協同育人的功能[3]。跨學科主題學習是基于學生的基礎、體驗和興趣,圍繞某一研究主題,以某一學科的課程為主干,運用并整合不同學科課程的相關知識和方法,開展綜合實踐活動的過程[4]。

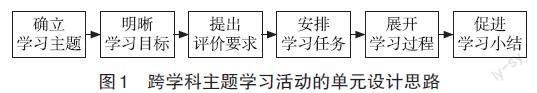

跨學科主題學習任務化,以及跨學科主題學習與學科主題學習交融互滲是確保跨學科主題學習能落到實處的兩大基本策略,據此,參考跨學科主題學習活動的單元設計思路[5],本文以“年花水仙知多少”為主題,從單元的視角進行地理跨學科的主題學習活動設計(圖1)。

一、主題與目標

1.確定主題

2016年《中國學生發展核心素養》研究成果發布,核心素養以培養“全面發展的人”為核心,分為文化基礎、自主發展、社會參與3個方面,綜合表現為人文底蘊、科學精神、學會學習、健康生活、責任擔當、實踐創新六大素養,具體細化為國家認同等18個基本要點。筆者所在學校為上海市項目化學習實驗校、科技特色示范校、上海市綠色校園,以“給學生更寬廣的教育,讓學生全面可持續發展”為辦學目標。

水仙是中國傳統名花,中國十大名花之一,崇明為我國四大水仙花基地之一。千百年來人們賞它、贊它,形成了豐富而獨特的水仙文化。水仙花文化是千百年來人們栽培、觀賞水仙的過程中,以水仙為對象或主題,融入人們的思想和情感、文化和生活的內容創造出的物質和精神財富的總和。是以水仙花為中心,融合了各種文化、藝術形式的綜合的文化體系。中國水仙花文化的形成及變遷與自然地理條件、社會經濟條件密切相關,內涵廣泛,研究涉及地理、生物、歷史、語文等多個交叉學科的知識,具有較高的育人價值。

本活動以“年花水仙知多少”為主題,引領學生去探索中國年花的文化魅力,讓年花文化得以廣泛傳承;從時間和空間的視角分析中國水仙分布范圍的變化;從中國水仙種植面積和區位的變化,探究中國水仙等植物生長的自然與社會經濟條件,提升學生的人地協調觀。同時更大程度促進課程開發和教師專業素養的整體提升,全面地落實學生核心素養目標體系內容。

2.明確目標

從地理、生物、語文、歷史等多學科角度發掘中國水仙的文化魅力,增強學生對中國花文化的進一步深入認識。學生通過跨學科的項目化學習,像“科學家”一樣去發現和探究新知,發現和解決問題,以積極的情感體驗和深層次的認知參與問題探究,提升高層次思維能力。

通過對中國水仙源地、種植區變化的探究,體驗大自然的神奇變化,感受古老的中國智慧,培養學生關注自然、胸懷祖國、堅守和傳承中華民族優秀傳統文化的情感、增強民族自豪感和民族自信心。

逐步提升對自然、社會和自我之內在聯系的整體認識,提升學生綜合思維、問題解決、創意物化等方面的意識和能力。從板塊構造學說、文獻分析等角度分析中國水仙的來源,將理論與實踐有機結合,提升知識遷移、思辨能力。

二、具體內容與實施

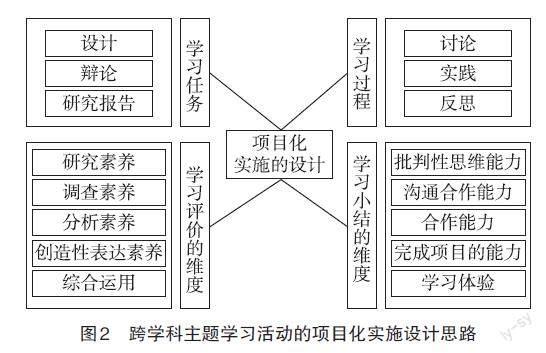

項目化學習是跨學科學習活動的重要方式之一。項目式學習PBL(Project-Based Learning)理論起源于美國,強調以項目的方式組織教與學,確定具有驅動性的相關問題后,學生在真實開放情境問題引導下,通過合作探究、展示分享等方式自主完成知識建構、材料處理,最終以產品形式呈現問題解決方案[6]。在學習評價—學習任務—學習過程—學習小結的設計中采用項目化學習的理念進行設計和實施(圖2)。

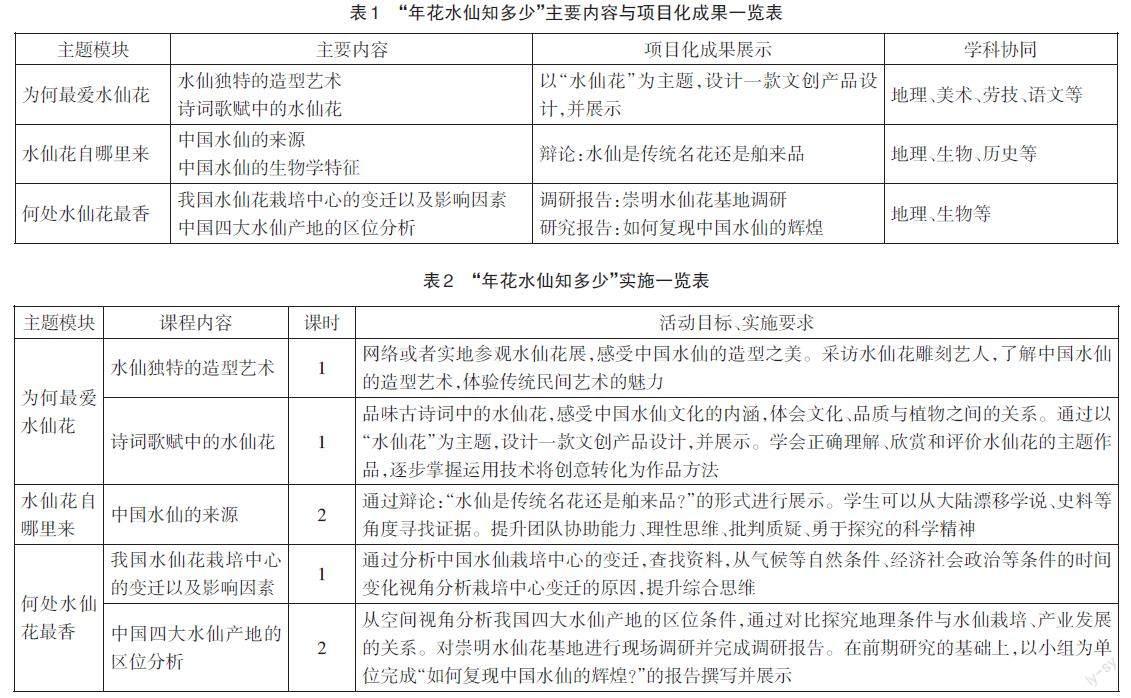

1.主要內容與項目化成果展示

通過水仙獨特的造型藝術、詩詞中的水仙花、藝術中的水仙花的探究提升審美能力(表1)。在文創產品的設計中對水仙花文化內涵進行深耕挖掘,提升創新能力;從板塊構造學說、文獻分析等角度對“水仙是傳統名花還是舶來品”進行辯論,將理論與實踐有機結合,提升知識遷移、思辨能力;利用史料研究我國水仙花栽培中心的變遷,以及當時自然條件、社會經濟條件對水仙花種植與傳播的影響。學會時間與空間綜合的分析現象背后的原因。完成“崇明水仙花基地調研”“如何復現中國水仙的輝煌?”的報告研究,增強關愛家鄉的情感。

2.具體實施

具體實施過程如表2所示。主要的實施策略有:①以學生認知為起點,注重學生體驗。基于學生的認知規律,在六年級已經初步學習板塊構造學說、地球運動、國家篇,初步了解了區域分析的方法;初步具備了古詩詞賞析、藝術作品賞析,開始學習歷史知識,在分科課程中初步習得了一定的知識與能力基礎。在此基礎上,引導學生通過已有的知識,用跨學科的思維方式解決真實問題,提升元認知,增強學習的成就感。②通過項目化學習,解決真實問題。項目化學習被認為是發展學生核心素養的教學模式之一,在跨學科課程學習中尤為重要。為了避免學生在探究過程中因輕視學科學術性而造成淺嘗輒止的問題解決,本課程呈現真實而有意義的情境問題。例如,通過探究“水仙是傳統名花還是舶來品?”引導并激勵著學生調動不同學科知識,通過同伴探究、合作尋找證據,在辯論中,提升質疑、問題解決能力。

三、課程評價

1.學生學習評價

跨學科課程的評價圍繞學生在真實情境中的認知和發展水平展開,注重教學評一致性,關注表現性評價和終結性評價,評價指向學生的跨學科核心素養(表3、表4)。

2.對教師和活動設計的評價

從跨學科教學知識、跨學科教學能力、跨學科教學理念等維度對教師的教學進行評價;從情境真實、結構合理、學科融合度高、評價科學等維度對活動進行評價(表5)。將教師自評和學生評價相結合。

四、總結與反思

1.基于單元整體視角設計跨學科主題活動

在單元視域下,關注不同年段的縱向聯系、單元內部的橫向聯系以及不同學科間的關聯,關注學科邏輯和真實的情境邏輯設計單元的跨學科主題學習活動。引導學生利用多學科的知識與技能,關注校內和校外,增強學習的現實感。“年花水仙知多少”以探尋水仙花為主題, 統領“為何最愛水仙花—水仙花自哪里來—何處水仙花最香”三個問題情境。在三個問題情境下,學生借助美術、勞技、地理、歷史、生物等學科,從中國傳統的水仙文化、中國水仙的來源、中國水仙的變遷三個內容角度開展跨學科學習。

2.項目化學習助力跨學科主題學習活動的實施

項目式學習模式的成果設計通常需要調用多學科知識,有較高的學科融合性。學生在設計“水仙花”為主題的文創產品設計時,需要對中國水仙花的內涵進行探究,在項目設計過程中對傳統文化有了更深的認知;在準備與參與“仙是傳統名花還是舶來品”的辯論中,借助地理板塊運動、歷史的史料研究等知識與技能提升辯證思維;在完成“崇明水仙花基地調研報告”和“如何復現中國水仙的輝煌”的報告過程中,增長知識與見識,提升跨學科融合和解決問題的能力。在項目化的進行中樹立文化自信,增強對傳統文化傳承的使命感,培養家國情懷。

參考文獻:

[1] 中華人民共和國教育部.教育部關于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務的意見[EB/OL].(2014-04-08)[2023-07-04].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/jcj_kcjcgh/201404/t20140408_167226.html.

[2] 中華人民共和國教育部.中共中央 國務院關于深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見[EB/OL].(2019-06-23)[2023-07-04].https://www.gov.cn/zhengce/2019-07/08/content_5407361.htm

[3] 吳柳燕,唐昌國.新課程標準背景下的跨學科融合教育[J].教學研究,2023, 46(3):82-87.

[4] 段玉山,丁榮,楊昕.地理課程與地理學科關系的探討——基于對義務教育地理課程標準的分析[J].地理教育,2022(5):3-7.

[5] 康翠玉.指向綜合思維的初中地理跨學科主題學習教學設計——以“大米產自何處”為例[J].地理教育,2023(11):28-32,37

[6] 王恒富.項目式學習的價值定位與應然選擇[J].中學政治教學參考,2023(1):24-27.