“雙減”背景下“問、探、拓、矯”教學模式實踐研究

摘? ?要:以聲音波形可視化的教學為例,通過對相關實驗的改進、優化和創新,提高科學探究的信度、廣度、效度和深度,完成知識的建構、內化和升華,提高課堂教學質量,培養學生的物理學科核心素養。

關鍵詞:科學探究;深度;可視化

“雙減”背景下“問、探、拓、矯”教學模式以立德樹人為根本導向,結合《義務教育物理課程標準(2022年版)》,對學生預期的學習成果進行思維層次分類,改進教學方式,培養學生的價值觀、必備品格和關鍵能力。“問”指的是問題鏈:教師根據學生的知識儲備現狀和提出的問題,預設一組有中心、層層遞進、相對獨立而又彼此關聯的問題鏈,喚醒學生記憶中碎片化的知識,完成知識的構建、融合、應用、創新,構建思維型課堂,發展學生的科學思維[ 1 ];“探”指的是實驗探究:教師結合物理學發展史,重現科學家的探索歷程,引導學生設計和優化實驗探究方案,讓學生經歷科學探究的全過程,學習科學探究方法,提高學生的科學探究能力、分析論證能力和用物理語言進行精準表述的能力;“拓”指的是創新性拓展:教師在新課結束后根據學生對知識的掌握情況,對學生的作業進行創新性拓展,設計家庭小實驗、調查報告、研究性學習等,讓學生將自己課堂所學知識進行深度加工,培養學生的批判性思維能力、與同伴有效合作能力、自我指導和反饋能力,同時有效地減輕學生的課業負擔。“矯”指的是科學矯治:教師對學生的學習情況進行診斷,判斷學生的學習成果是否符合教學意向,采取補救性矯治措施,全面提高學生的物理學科核心素養。現以聲音波形可視化的教學為例[ 2 ],探討如何通過有效的科學探究,進行深度物理課堂教學,提高學生的物理學科核心素養。

1? 挖掘探究內容,思考科學探究信度

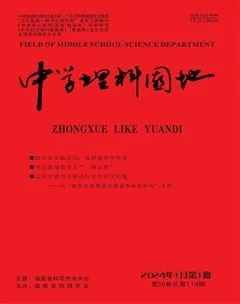

在滬科版八年級物理“聲音的特性”這一節課中,教材將音調的概念界定為發聲體振動的快慢,并采用音調高低演示儀(如圖1所示)來說明音調與頻率的關系。三個齒數不同的同軸齒輪在飛輪的帶動下以相同的轉速旋轉,硬卡片分別與三個齒輪接觸,硬卡片振動發聲,學生比較三次實驗得出結論:齒數越多,卡片發出的聲音音調越高,音調的高低由振動的快慢決定。由于卡片振動較快,振動的頻率無法定量測量,因此采用音調高低演示儀做演示實驗,難以觀察清楚并得出準確的結論,實驗效果不理想。

教師在教學過程中通常利用示波器將聲音的波形可視化,試圖通過讓學生觀察波形的疏密程度來加深的音調概念的理解。首先,輕敲音叉,讓學生聆聽音叉的聲音并觀察示波器里的波形(如圖2所示),隨著時間的推移,響度逐漸減弱,示波器上聲波的振幅減小,但音調不變,疏密程度不變;接著換用頻率不同的音叉再做一次實驗。由此得出結論:音調的高低由頻率決定,與振幅無關。利用示波器教學將聲音的波形可視化,有助于學生對音調概念的理解,但也存在缺陷:學生難以理解聲音為什么可以轉化為波形;音叉的音量較小,學生對音叉的響度辨識不清。

以上兩種探究方案,科學探究的信度都有待提升。

2? 開拓自制教具,延伸科學探究的廣度

自制示波器的原理如圖3所示,通過紙杯和激光筆將人體的聲音信號轉化為光信號,再通過旋轉的平面鏡將光信號轉化為光的運動軌跡,進行聽覺和視覺的同步展示。具體的制作過程如下。

(1)如圖4所示,用鐵絲和固定帽將激光筆固定在紙杯上,制成一個聲音收集器。接通激光筆電源,激光筆發射出激光,墻壁上出現一個光點。人體對著杯口發聲,紙杯發生振動,激光筆也會跟著振動,墻壁上的光點也隨之振動。

(2)如圖5所示,將四塊平面鏡黏貼在長方體木塊的四個表面上,制成一個四面反光的立柱。將平面鏡立柱固定在轉速可調的電動旋轉臺上。接通電源時,平面鏡立柱會隨著電動旋轉臺一起勻速旋轉。

(3)將聲音收集器、平面鏡、電動旋轉臺固定在底座上(如圖5所示),接通激光筆和電動旋轉臺的電源,激光筆發射的激光束照射到旋轉的平面鏡上發生反射,這時墻壁上出現一條平直的光線 (如圖6所示)。

(4)人體對著聲音收集器大聲發出“1(Do)”的聲音,墻壁上出現聲音的波形(如圖7所示)。

(5)控制人體發出的聲音響度相同,發出“5(so)”的聲音,可以在墻壁上觀察到波形的疏密程度不同,振幅相同。

自制示波器將聲音信號轉化為光信號,實現聲音的波形可視化,學生容易理解為什么聲音可以轉化為波形,也能深刻體會音調與頻率的關系。教學過程中可以邀請學生對著紙杯演唱歌曲,進行聲音的采集,觀察自己聲音的波形,也可以在紙杯中植入揚聲器,播放不同樂器的演奏,觀察不同樂器的聲音波形,延伸科學探究的廣度,提高科學探究的趣味性。

3? 使用數字技術,提高科學探究效度

與傳統的示波器相比,計算機操作更為簡單,功能也更加豐富。借助Audacity軟件,可以用計算機播放聲音并通過大屏幕展示聲音的波形,獲得的波形更加真實,實驗數據也更加準確。

(1)啟動軟件,打開“生成單音”對話框(如圖8所示),輸入頻率200 Hz和振幅為1,單擊播放按鈕,就可以聽到這段聲音并在屏幕上觀察到所對應的波形(如圖9所示)。

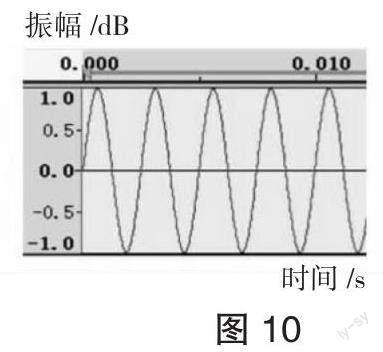

(2)將頻率調為400 Hz,振幅1,單擊播放按鈕,可以聽到聲音的響度不變,音調明顯變高。同時在屏幕上可以觀察到波形的振幅不變,但明顯變得密集許多(如圖10所示)。

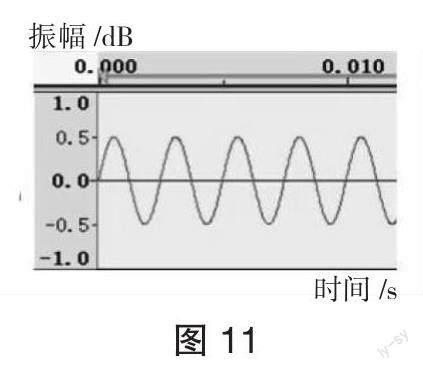

(3)保持頻率400 Hz不變,振幅調整為0.5,單擊播放按鈕,可以聽到聲音的響度明顯減弱,但音調不變。同時在屏幕上可以觀察到波形的振幅變為原來的一半,但疏密程度不變(如圖11所示)。

使用數字媒介技術,可以獲取靜態的波形圖,學生能從圖像上獲取時間、振幅等關鍵信息[ 3 ]。學生可以從圖像上計算出單位時間內振動的次數——聲波的頻率。有益于學生對頻率概念的理解,提高科學探究效度。

4? 創拓課后作業,提升科學探究深度

階段性課程結束后,要對學生的作業進行創新性拓展,讓學生將自己課堂所學知識進行深度加工,延伸科學探究廣度。教師可提供相關器材,讓學生萌發出新的問題,自主設計科學探究方案,成為新問題的解決者,內化和升華所學知識。培養學生的批判性思維能力、與同伴有效合作能力、自我指導和反饋能力,同時有效地減輕學生的課業負擔。

(1)教師提供線圈、磁鐵、靈敏電流計等讓學生自主探究。如圖12所示,將自制“聲音收集器”中的激光筆換成線圈,接入靈敏電流計,組成一個閉合回路。線圈的部分導體放在一個強磁場中。當發聲體振動時,線圈也會跟著振動,線圈切割磁感線產生感應電流。通過靈敏電流計的指針偏轉的快慢和角度,來驗證音調和頻率的關系。若學生制作成功,可以進行全班展示,并給予充分肯定,若制作失敗,也可以和學生一起分析問題產的原因,并提出改進的方案。

(2)學生利用吉它、手機等器材來探究音調和頻率的關系[ 4 ]。如圖13所示,手機下載并打開GuitarTuna調音軟件,撥動吉他的E弦,琴弦振動發聲,音調顯示為(-32),說明音調偏低;調緊E琴弦,重做一次實驗,學生聆聽并觀察軟件顯示的音調示數變化。

5? 結束語

“雙減”減的是義務教育階段學生的作業負擔和校外培訓負擔,不是減教學質量,這對教師的課堂教學提出了更高的要求。教師要做“優”課內:在更加有限的教學時間里,做好各類演示、分組實驗并通過相關實驗的改進、優化、創新,完成知識的構建、內化和升華,提高課堂教學的信度、效度、廣度和深度。學生的作業要控量高效:教師可布置拓展性作業,并讓學生嘗試撰寫實驗報告,培養學生運用物理語言對所經歷的探究情景進行精準地概括、演繹和歸納的能力。教師再根據學生的學習情況進行診斷,判斷學生的學習成果是否符合教學意向,并采取補救性矯治措施,全面提高學生的物理學科核心素養。

參考文獻:

[1] 修金文.基于遞進式問題鏈的深度物理課堂教學:以制作“電子測力計”過程的分析為例 [J].物理教學,2021(3):43-45.

[2] 羅硯馨,熊華.“探究音調和頻率的關系”創新實驗3則[J].物理教師,2019(11):50-54.

[3] 郁志蕓. 以電腦示波代替人眼判斷的數字化實驗案例:以探究聲音的特性為例[J].物理教學,2016(7):27-29.

[4] 羅思遠,吳錦霞,王笑君.智能手機在“聲音的特性”教學中的應用[J].物理教學,2020(1):78-80.

福建省石獅市2022年基礎教育教學改革專項課題:“雙減”背景下深度物理課堂提質增效實踐研究(SJGZX2022-83)研究成果