核心素養導向下的初中物理項目式學習教學模式探索實踐

石清穎

摘? ?要:在新課改的背景下,傳統的教學模式正在發生變化,教學模式的改革逐漸成為趨勢。以核心素養為導向,基于當前課堂的教學環境、教師的教學方式以及學生的知識結構,提出“項目式學習”的課堂教學模式,通過“制作發動機模型”為項目主線,貫穿“內燃機”整節課的課堂教學,助力于培養學生的核心素養。

關鍵詞:核心素養;教學模式;項目式學習

核心素養是學生通過課程學習逐步形成的適應個人終身發展、社會發展需要的關鍵能力、必備品格和正確價值觀。物理課程需培養學生物理觀念、科學思維、科學探究、科學態度與責任等素養[ 1 ]。因此,在初中物理教學中,賦予學生發現物理知識、探究物理現象、解決物理問題的能力,充分發展學生的素養,是教師的教學目的。

由于學生知識水平不夠,生活經驗不足,在教學中,教師更多以“講授法”的教學模式,通過講解以及互聯網的資料的輔助,直截了當地給予學生知識,缺少學生的參與。以初中物理九年級第十三章第三節內燃機為例,本節課雖與生產生活息息相關,但其物理知識的講授,更多是結合資料,教師直接將物理知識傳遞給學生。一節本是貼近學生生活的課,由于缺乏更多的互動性,導致學生被動接受知識。 因此,為了解決這一問題,本節課筆者采用“項目式學習”的教學模式,嘗試將課堂的主導權還給學生,以學生為主體,開展此節課。

項目式學習(Project-Based Learning,簡稱 PBL)是一種以學生為中心,設計執行項目的教與學的方式。項目式學習關注學科的核心概念和原理,基于現實世界的探究活動,通過學生自主學習,制作完成系列作品,建構系統的知識體系,以培養綜合實踐創新能力為終極目標[ 2 ]。在內燃機這節課中,筆者嘗試用“項目式學習”的教學方法,以“制作一個發動機”為任務主線,觀察日常生活中的發動機,學生通過自行查閱資料,初具一定知識基礎,并在教師的引導下,在任務完成過程中發現存在的問題,分析解決,再通過教師進一步教授,從而建構本節課所聯系的物理知識。最后教師通過本節課所學的知識,引導學生進行改進創新,培養質疑創新能力。

培養學生核心素養為教學目標,結合物理學科的內涵,筆者認為本節課以“項目式學習”的教學模式開展,可以注重以下四個方面。

1? 注重課前預習,提高課堂效率

項目式學習著重以學生為主體,教師為輔的教學模式,這就要求學生有一定的知識儲備以及生活經驗,在課前對于模型進行初建構。因此,課前預習在本節課中起著至關重要的作用,便于學生對該節課知識體系進行架構。

(1)理解項目情境,清晰問題設置

教師需要對本節課設置的項目任務進行介紹,提供一定的情境信息,學生清晰本節課主要問題內容。基于此,布置學生了解生產生活中的一些機械,以及簡單的工作原理,并且初步形成制作發動機模型的思路。教師在課前準備好本節課需要的實驗器材以及實驗視頻,預計學生可能出現的問題,準備好可能改進的方案和用具:紙盒、易拉罐、竹簽、塑料片、燈泡、電源等器材。

(2)制定項目計劃,形成項目小組

課前學生可通過自主匹配、教師協調的方式,組建2-6人學習小組,通過小組討論,制定項目計劃,推選組長,討論分工,組織協調,成品展示等。以小組的形式展開,提高課堂項目完成度。

通過以上預習環節,使得課堂教學更有針對性,大大提高了課堂效率,將更多的時間留在后面的模型建構。

2? 注重項目設置,助力素養培育

2.1? 任務驅動——制作一個發動機

任務驅動是項目式學習中的主線任務。本節課是以項目式學習的教學模式展開,以“制作一個發動機”為主線,整節課貫穿這一主題,教授其中蘊含的物理知識,通過教師一步一步引導,學生不斷改進,成功制作出發動機模型。

2.2? 情境創設——舊識引新知

本節課,教師通過以日常生活中的汽車發動機為情境引入,調動學生積極性,并且通過已有的實驗情境,對模型進行初建構。并通過演示實驗:利用酒精燈,加熱試管中的水,水沸騰后,產生大量高溫、高壓的水蒸氣,水蒸氣對活塞做功,活塞飛出試管口。

合理地進行情境創設能夠增加學習的趣味性,情境創設對于提升學生的能力具有較大的意義。

2.3? 模型建構——化抽象為具象

物理模型就是針對實際問題進行科學的抽象和概括,舍棄次要因素,抓住主要因素,形成一種能反映事物本質特性的理想物體(過程)或假設結構[ 3 ]。學生根據已有的實驗現象,對模型進行初建構,在建構的過程中,尋找實驗與實際模型的異同點,發現初模型存在的問題,并通過嚴謹的實驗、生活的經驗等找到改進方案。以下例子為在模型建構中遇到問題以及解決方法。

問題一:機械循環問題

試管模型確實解決了發動機對外做功的功能,但是若要循環工作,就得重新安裝裝置,導致整個過程無法連續。

解決一:活塞做往復運動

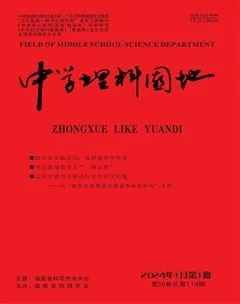

通過展示農作工具:石推磨,發現磨棍在磨盤的轉動下,做往復運動。這樣的裝置滿足發動機循環工作的目的,因此在發動機上設計此裝置,就可以解決機械循環問題。這個裝置叫做:曲軸連桿(如圖1)。

教師根據學生的經驗儲備和知識儲備,從知識中找答案,從生活中找方案。對建模中遇到的問題,教師創設生活情境,引導學生通過日常生活中的現象,發表觀點,進行改進,使學生慢慢形成科學建模的能力。

問題二:能量損失問題

改造后的模型,其實跟蒸汽機模型相似。教師介紹蒸汽機,并發現蒸汽機的其中一個結構就是曲軸連桿,可見曲軸連桿這一構造確實得到認可且投入使用。而蒸汽機漸漸被淘汰的其中一個原因,是因為其工作時能量損耗大。因此能量損耗的問題是接下來需要對模型進行改進的方向。

解決二:空氣壓縮引火儀

這里主要解決外界環境的熱吸收問題,可以嘗試直接將燃料放在容器內燃燒產生動力,而爆竹就是利用這個原理制作而成。空氣壓縮引火儀也是將燃料放在容器內燃燒產生動力的裝置。這個實驗裝置可以降低能量的損耗,這時候再把曲軸連桿安裝上去,就實現了連續對外做功。教師重新演示空氣壓縮引火儀的實驗過程。

此過程引導學生學會通過已有實驗進行分析,解決實際遇到的問題,從實驗中提煉模型的關鍵信息,注重科學建模,并再次闡明實驗背后的本質。

問題三:燃料進出問題

教師引導再次發現問題,學生發現若要再次對外做功,還是需要重新手動排出廢料,添加燃料,整個過程還是無法連續,新的問題又出現。

解決三:增加進出通道

學生通過觀察發現,造成這個問題主要是因為燃料、廢料進出都在同一口,若進出在不同口,就可以解決這個問題。因此,教師在模型上方分別增加一個進氣口,一個排氣口。并且安裝上小燈泡,當燈亮起,表示閥門打開,燃料進入或者廢料排出。這樣的構造,解決了因為燃料進出導致的無法連續做功的問題。

因此,在整個模型的建構過程中,教師要先清楚模型的本質,再根據具體的教學內容、學習要求、學生認知水平實施教學。教學進度不宜太快,對學生要求無需太高,要注重學生的習得與養成,方能達到培養學生學科素養的目的[ 3 ]。

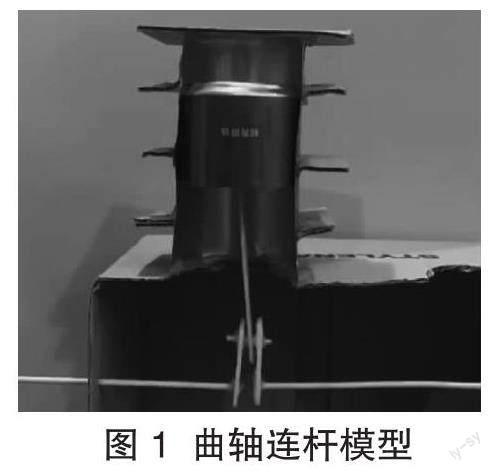

最后,教師不斷引導學生建構發動機模型,并且在建構模型的過程中,學會遇到問題的時候,通過生活經驗以及學過的知識,對出現的問題進行改進,成功地自制出發動機模型。再通過改變不同的交通工具,拓展發動機在不同交通工具中的作用(如圖2)。

2.4? 模型展示——建立評價體系

最后各小組進行成果展示,對成果的“完成度”“美觀度”“穩定性”等方面制定完整的評價體系,并對優秀的成果進行展示推廣。

在上述案例中,教師將項目主線任務貫穿整節課,讓學生積極參與設計發動機的模型。通過情境創設,提高學生的學習興趣。在設計過程中,通過出現的問題引起學生的認知沖突,層層遞進,不斷改進,并且學會舉一反三,懂得將物理思想、方法應用于生產生活中。

3? 注重模型利用,剖析物理本質

教師利用學生自制的模型,對整個制作過程進行復盤,關注學生制作過程遇到的問題,并對其中包含的知識點進行總結歸納,剖析內燃機的物理本質。

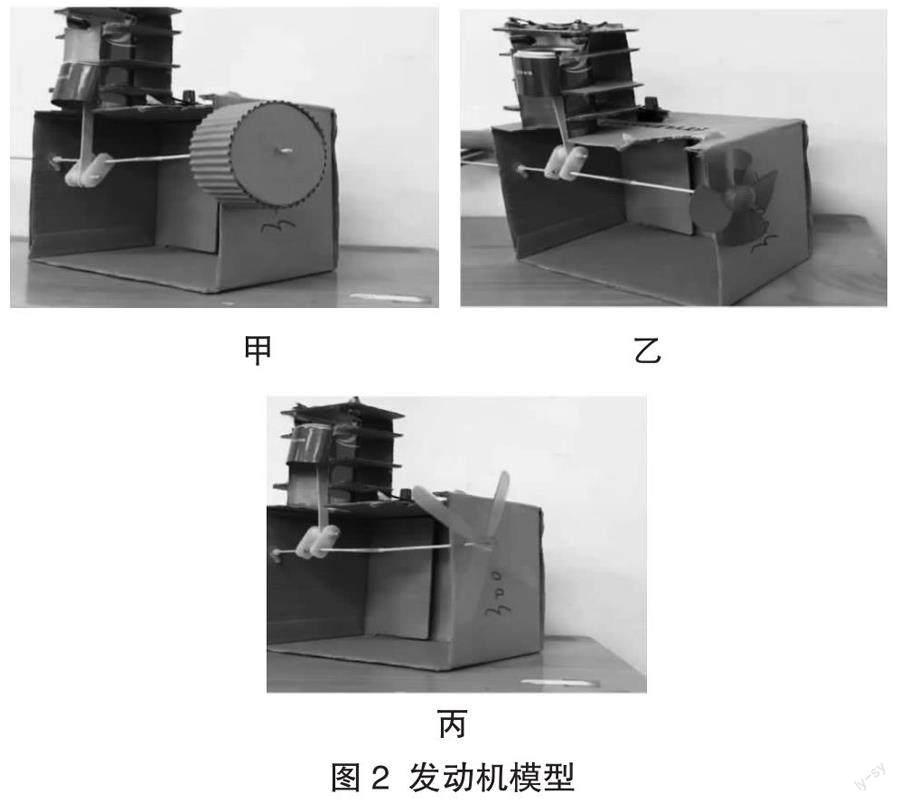

利用自制的模型,對內燃機的四個工作沖程進行分析,用有色棉花充當燃料以及產生的廢料。通過轉動軸,觀察:曲軸連桿圈數,活塞上下運動情況,閥門開關情況,能量轉化情況(如圖3),并指導學生完成學習任務單,構建完整的內燃機知識體系。

上述案例中,教師引導,學生通過建構的模型,提取主要因素,忽略次要因素,用最直觀明了的方式反映事物的本質,解決生活中的實例,并嘗試對生產生活的工具進行優化。在項目式學習中,模型建構是最重要的一環,具備初步的模型思路,不斷改進、探索,最后成功制作出模型,完成項目式學習核心的環節。

4? 注重課堂交流,培養態度責任

模型建構后,教師通過生活中遇到的現象:汽車尾氣,提出關于能源損耗以及環境保護的問題,由學生小組討論這些問題的解決方法:如何提高能源利用率,有效保護環境?若未燃盡的燃料再次進入到氣缸內重新燃燒,就能增加能源利用率。因此現在的交通工具一般使用:多氣缸發動機。而排出的廢氣也因為燃料利用較為充分,減少了對環境的污染。

最后教師總結內燃機的優缺點,也為柴油機進行鋪墊。鼓勵小組成員對自己做的模型進行展示,并且對自己小組的作品在其他方面,比如結構穩定性,外形美觀度等結合其他小組的作品進行評價。

在上述案例中,學生在觀察、改進中逐步養成尊重事實、務實求真的態度。并且對本節課主題進行升華,將學生的思路引伸到環境保護,激發學生社會責任感。

綜上,本節課以項目式學習的教學方式展開,其中經歷了遇到問題、解決問題的過程,對一些難以解決的問題,教師提供必要的幫助。而在制作內燃機的過程中,模型建構遇到的問題,需要多次由教師引導遇到問題的解決方案,通過生活實例,進行改進。學生被動接受知識較多,很難從自己的生活實例得到啟發,針對這些問題,教師可以從課前入手,先讓學生進行預習,主觀上先有一定的知識儲備,對于后續的教學有較大的幫助。通過項目式學習,帶領學生在學習物理的同時,完成對生活的大膽探索和創造。真實情境下解決實際問題的教學模式,將會是接下來物理教學的發展趨勢。

參考文獻:

[1] 沈文炳.基于物理核心素養的阿拉果圓盤實驗[J].教育科學論壇,2016(20):3.

[2] 陳宏哲,李雪艷.語文深度學習:核心特征與實踐路徑[J].中學語文,2021(17):4.

[3] 李寶銀. 初中物理模型建構教學研究[J].中小學教學研究,2020(6):4.