立足教材的課內外閱讀融合教學:選材視角與實施路徑

阮佳慧 張小華

摘? ? 要:以主題意義為引領開展課內外閱讀融合教學是解決當前課內外閱讀在學習內容和任務指向上關聯性不強等問題的有效途徑。具體教學中,教師應先在備課階段從互補性融合、相似性融合、多樣性融合和異同性融合視角切入選擇適切的課外閱讀材料,并根據課外閱讀的功能確定其與教材語篇之間的呈現順序,根據學情對課外閱讀材料進行改編,進而緊扣主題和教學目的,設計指向明確的課外閱讀導讀單,然后在教學階段有意識地以不同的分享形式適時地安排課外閱讀導讀單的任務,以課內帶動課外,以課外助力課內,提升學生的英語學科核心素養。

關鍵詞:主題意義;課內外閱讀融合教學;選材視角;實施路徑;高中英語

一、引言

《普通高中英語課程標準(2017年版2020年修訂)》指出,“主題為語言學習提供主題范圍或主題語境。學生對主題意義的探究應是學生學習語言的最重要內容,直接影響學生語篇理解的程度、思維發展的水平和語言學習的成效”[1]。作為高中英語教學的主陣地,閱讀課堂是學生探究主題意義的重要場所。然而,各個版本教材語篇篇幅有限,如果只是圍繞教材語篇開展閱讀教學,容易導致學生對主題意義的理解淺表化。當前許多教師已經嘗試在教材語篇的基礎上融入課外閱讀材料,但他們常常是在閱讀課后讓學生完成同一或相似主題的標準化閱讀理解練習。這種從教材牽引出一定量同主題的課外閱讀,實則缺乏課內外閱讀活動間的實質性關聯,即課外閱讀文本僅僅是同主題語篇的隨意組合,沒有根據主題的推進和演變順序進行系統性的規劃。此外,由于標準化閱讀理解練習側重閱讀技能的訓練,其讀后任務對主題意義的指向性不強,難以對課內閱讀起到延續、鞏固或深化作用,也就無法實現課內外閱讀的協同效應。有鑒于此,立足教材,建立起課內外閱讀在學習內容和任務指向上的實質性關聯,引導學生多角度、深層次探究主題意義成為高中英語教師的重要關切。

二、立足教材的課內外閱讀融合教學的選材視角

(一)互補性融合,深化教材語篇的主題內涵

教材語篇往往承載特定的背景知識。但受限于教材語篇篇幅等因素,這些背景知識無法在教材語篇中一一展開闡述,導致學生無法深入理解教材語篇的主題內涵。這就要求教師以教材語篇主題及其主題意義為導向,針對教材語篇的“空白”,從互補性融合視角切入,補充課外閱讀材料,深化學生對語篇主題內涵的理解,進而形成對主題較為全面的理解,逐步達成對主題意義的深度探究。

下面以人教版普通高中教科書《英語》(以下簡稱“人教版教材”)必修一Unit 3 Sports and fitness中的Reading and thinking板塊閱讀語篇“Living Legends”為例進行具體闡述。“Living Legends”屬于“人與自我”主題語境下的“做人與做事”主題群,主題語境內容要求為“優秀品行,正確人生態度,公民義務與社會責任”,主題意義為“從這些‘模范身上領會和感悟做人和做事的道理”,包含“Lang Ping”和“Michael Jordan”兩個文本。就文本“Lang Ping”而言,學生需要理解和感悟“Lang Ping的團隊合作精神和迎難而上的堅定決心”這一品質。但由于語篇篇幅所限,語篇只講述了Lang Ping團隊遇到的困難,對解決措施僅用“She had faced difficulties before, and she knew that her young players could win if they worked together as a team.”一筆帶過,導致學生對“從出現困難到最終奪冠的這兩周,郎平和她的團隊經歷了什么”沒有清晰的概念,也就無法深度理解語篇的主題內涵。就文本“Michael Jordan”而言,學生需要理解和感悟“Michael Jordan不畏失敗、堅持不懈的精神和投身公益事業的熱情”這一品質。然而,Michael Jordan作為籃球界的傳奇已退役多年,部分學生對其知之甚少,即使有所接觸但也多為成功案例,學生很難想象Michael Jordan除了偶有比賽失誤以外的其他失敗經歷,進而導致對文本“Michael Jordan”的內核信息“Jordan says that the secret to his success is learning from his failures.”的理解停留在表層。為幫助學生深度理解語篇的主題內涵、實現對主題意義的深度探究,筆者從互補性融合視角切入,選取China Daily 2015年對中國女排的一篇題為“Jenny Lang Ping and Her Girls Efforts Behind the 3-1 Victory over Japan”的報道和https://www.commonlit.org/上一篇題為“Michael Jordan: A Profile in Failure”的文章作為補充材料,用于開展課內外閱讀融合教學:前者以鮮活的事實講述了Lang Ping和她的團隊在從出現困難到最終奪冠的這兩周內所付出的努力,體現出她們團隊合作的精神和迎難而上的品質;后者講述了Michael Jordan因身高問題落選校隊的故事,是貼近學生生活的案例,可以使學生產生強烈的代入感,從而更好地體驗Michael Jordan彼時的心路歷程,并感悟他化失敗為成功的精神力量。上述兩個具有互補性的課外閱讀材料從知識和情感兩個不同的側面對教材語篇進行補白,有助于充實教學內容,深化學生對教材語篇主題內涵的理解。

(二)相似性融合,遷移教材語篇的主題語言

同一主題下的語篇往往含有相似的主題語言。出于選材豐富性的考慮,教材很少會在一個單元內出現相似度較高的多個語篇。事實上,主題語言在閱讀中的適度復現有利于學生在多語境中理解、內化主題語言。因此,教師可以從相似性融合視角切入,適度補充與教材語篇主題語言相似的課外閱讀材料,幫助學生理解、內化主題語言,并將其遷移運用到同主題下的其他語境中。

下面以人教版教材必修一Unit 4 Natural disasters中的Reading and thinking板塊閱讀語篇“The Night the Earth Didnt Sleep”為例進行具體闡述。“The Night the Earth Didnt Sleep”屬于“人與自然”主題語境下的“災害防范”主題群,主題語境內容要求為“自然災害與防范,安全常識與自我保護”,主題意義為“通過更多地了解自然災害,提高災難防范意識和自我保護能力”。它采用多種修辭手法,如重復(如The water in the village wells rose and fell, rose and fell.)、比喻(如Hard hills of rock became rivers of dirt.)、擬人(如Slowly, the city began to breathe again.)來形象地傳遞語篇的主題意義。但教材缺乏為學生提供應用同類修辭手法的語境。因而,筆者從相似性融合視角切入,選取外研版普通高中教科書《英語》必修三 Unit 6 Disaster and hope中的Developing ideas板塊閱讀語篇“Stars after the Storm”作為教材語篇的延伸和鞏固。“Stars after the Storm”使用與教材語篇相似的修辭手法,如比喻(“Stars after the Storm”“Our street turned into a river in seconds.”),對臺風襲擊的場景進行細致的描述。此外,相較于地震,臺風更貼近沿海地區學生的生活經驗。在具體教學中,教師應將“Stars after the Storm”中使用修辭手法的部分隱去(如上述加下畫線處),讓學生根據語境和個人經歷運用恰當的修辭手法進行補全,旨在引導學生整合與串聯教材內容和語言,并將其遷移運用到新的同主題的語境中。這一過程不僅可以使學生“觀察和賞析語篇包含的審美元素(形式、意蘊等)”[2],而且也可以幫助學生內化與遷移主題語言。

(三)多樣性融合,豐富教材語篇的主題表達

受限于語篇篇幅,教材很難為學生提供足量多樣、適切的語言輸入。事實上,高質量的主題表達通常需要有多元的語境體驗、豐富的語言輸入和循序的表達任務。這就要求教師從多樣性融合視角切入,挑選能豐富教材語篇主題表達的課外閱讀材料,使學生能夠對主題進行個性化、多樣化的表達,實現對主題意義多角度、深層次的探究。

下面以人教版教材選擇性必修二Unit 5 First aid中的Using language板塊閱讀語篇為例進行具體闡述。該板塊的活動主題是“Share your story about providing first aid.”,主題意義為“急救的意義,以及弘揚見義勇為的行為與傳遞人道主義精神的重要性”。但由于語篇篇幅所限,該板塊的閱讀語篇對救人語境的描述較少,且語言較為平實,不利于學生多角度、深層次探究主題意義,進而影響學生的語言輸出。因此,筆者從多樣性融合視角切入,選取2017年普通高等學校全國招生統一考試(北京卷)英語的閱讀理解A篇和University of the Southern Caribbean官網上的一篇題為“USC Student Receives National Award for Gallantry”的報道,用于開展課內外閱讀融合教學:前者通過側面描寫和心理描寫營造了校園急救場景的危急;后者通過豐富的動作描寫和巧妙的對話插入刻畫了主人公在沙灘急救中沉著應變的能力。上述課外閱讀材料從不同的語言維度為學生后續的主題表達提供了豐富的語言支架,將它們與教材語篇融合進行教學,可以使學生在多元的語境體驗中,自然習得多樣的主題表達,進而實現對主題意義多角度、深層次的探究。

(四)異同性融合,拓寬教材語篇的主題形式

形式與意義是語言密不可分的兩個方面。即使是相同的主題,如果呈現的形式不同,產生的意義也會有所差別。由于教材容量有限,主題的呈現形式往往比較單一。因此,教師可以從異同性融合視角切入,篩選與教材語篇主題相同,但呈現形式有所差異、具有一定的文體辨識度的課外閱讀材料,讓學生在多語篇閱讀中感受不同的呈現形式在主題意義探究上的異同。

下面以人教版教材選擇性必修一Unit 4 Body language中的Reading and thinking板塊閱讀語篇“Listening to How Bodies Talk”為例進行具體闡述。“Listening to How Bodies Talk”屬于“人與社會”主題語境下的“社會服務與人際溝通”主題群,主題語境內容要求為“跨文化溝通、包容與合作”。語篇以說明文的形式,探究“肢體語言在日常交際尤其是在跨文化交際中的重要性”這一主題意義。“Listening to How Bodies Talk”使用舉例子的方法闡釋關于肢體語言的概念,但限于文體未能創設真實、具體的交際情境供學生直觀地感知肢體語言在跨文化交際中的作用。因此,筆者從異同性融合視角切入,補充人教版普通高中課程標準實驗教科書《英語》必修四Unit 4 Body language中的Reading板塊閱讀語篇“Communication: No Problem?”,用于開展課內外閱讀融合教學。“Communication: No Problem?”是一篇記敘文,講述的是“我”與幾位留學生在機場初次見面時因問候方式的差異而發生的一些誤會,它將肢體語言的交際作用具體化、形象化,給學生帶來更強的文化沖擊,更能引發學生進行深度思考。“Listening to How Bodies Talk”和“Communication: No Problem?”的融合有助于推進學生對主題意義的理性認知和感性體驗。

三、立足教材的課內外閱讀融合教學的實施路徑

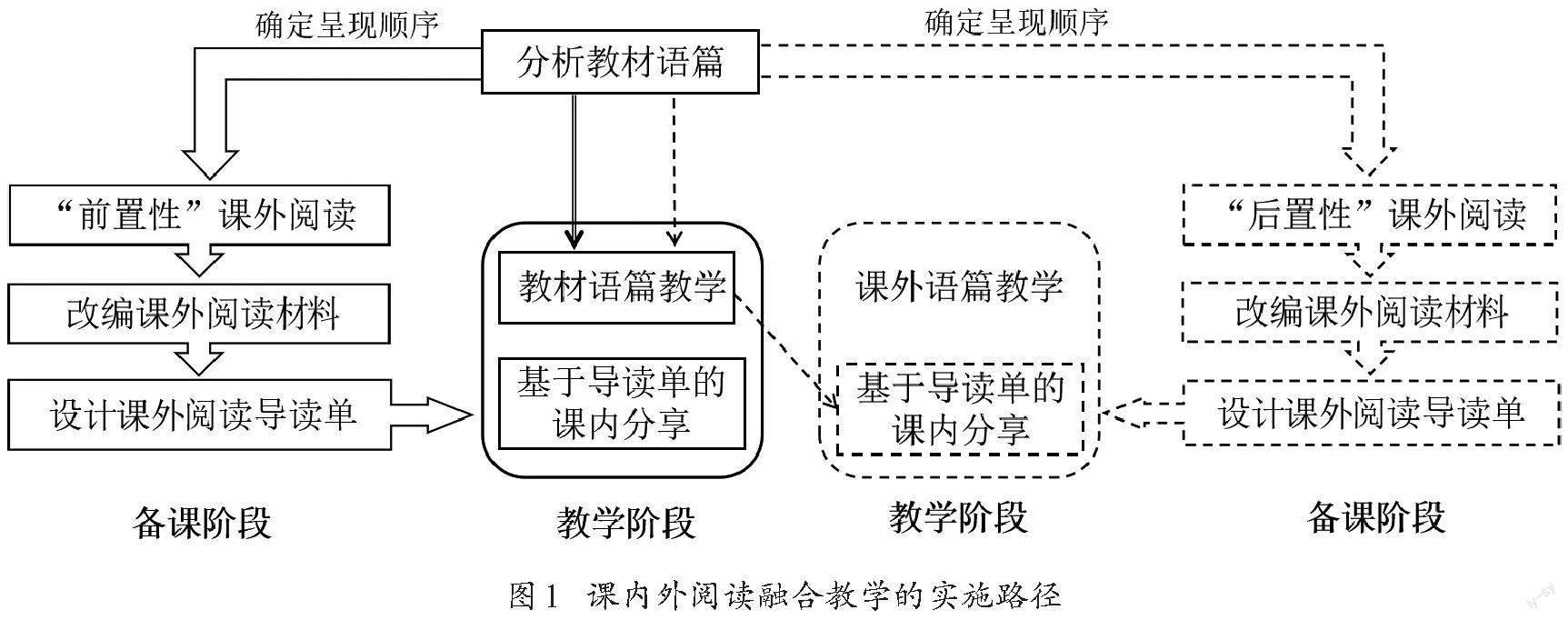

在選取課外閱讀材料后,教師需從教學層面對課內外閱讀進行整體布局,以發揮課內外閱讀的協同作用。具體而言,在備課階段,教師要立足單元主題,對教材語篇進行分析,篩選適切的課外閱讀材料,并根據課外閱讀的功能,確定其與教材語篇之間的呈現順序,即先于教材語篇(“前置性”課外閱讀)或后于教材語篇(“后置性”課外閱讀)。前者旨在為后續的課內閱讀奠定情感、主題、方法、知識等方面的基礎[3],常以“點睛式的分享形式”如插入花絮一樣嵌入教材閱讀教學的問題鏈中;后者旨在鞏固并延伸課內閱讀的作用,多采用“爭鳴式的分享形式”(如對話和辯論),激發學生對主題意義的表達欲望。在確定材料后,教師要根據學情對課外閱讀材料進行改編,并緊扣主題和教學目的,設計指向明確的課外閱讀導讀單,引導學生有側重地提取主題意義探究所需要的信息。在教學階段,教師要將導讀單的任務以不同的分享形式適時地安排在課堂教學環節中(課內外閱讀融合教學的實施路徑如圖1所示)。

下面以人教版教材必修一Unit 3 Sports and fitness中的Reading and thinking板塊閱讀語篇“Living Legends”的文本“Lang Ping”為例進行具體闡述。“Jenny Lang Ping and Her Girls Efforts Behind the 3-1 Victory over Japan”提供了教材語篇缺失的背景知識,宜作為“前置性”課外閱讀。在備課階段,筆者對“Jenny Lang Ping and Her Girls Efforts Behind the 3-1 Victory over Japan”進行了部分改寫并替換了部分難度較大的詞匯和句子,使閱讀材料的難度和長度與學生現有的語言水平相匹配,并設計了包含兩個任務的課外閱讀導讀單。兩個任務如下:

【任務一】

Scan for Lang Pings challenges and her solutions.

【任務二】

Share your possible reactions and comments on Lang Ping.

任務一旨在引導學生獲取教材語篇的“空白”信息,為后續的課內閱讀教學儲備必要的知識;任務二旨在搭建“意義鏈”[4],建立起閱讀文本和學生個人體驗之間的連接,為后續主題意義探究奠定情感基礎。

在教學階段,筆者在處理教材文本“Two weeks later, they were world champions.”時,提出問題“What happened in the two weeks?”,自然引入課外閱讀材料的內容,并適時追問“How will you react to these challenges?”“Did Lang Ping do so?”“Was Lang Ping alone when looking for solutions?”,自然地將課外閱讀導讀單的任務與教材閱讀主線進行結合,讓學生更為全面、具體地理解和感悟奪冠背后郎平及其團隊的付出。在此基礎上,筆者提出問題“What example does she set?”,引導學生探究這些事實性信息在主題意義層面的價值,從而更為深入地理解主題意義。

四、結語

立足教材的課內外閱讀融合教學通過有導向、有目的地挑選與使用課外閱讀材料,建立起課內外閱讀活動間的實質性關聯,有助于學生實現對主題意義的深度探究。需要指出的是:在選材時,教師應多維度解讀教材,辯證地思考教材語篇在探究主題意義方面存在的不足,避免出現誤讀、漏讀的現象,進而造成課外閱讀選材的偏差或重復;在教學實施時,教師要關注課外閱讀導讀單的任務設置以及課堂活動設計,確保兩者均指向主題意義的探究,并且具有關聯性和循序性。

參考文獻:

[1][2]中華人民共和國教育部.普通高中英語課程標準(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020:14,33.

[3]潘正凱.高中英語課內外閱讀活動一體化設計研究[J].中小學外語教學(中學篇),2022(9):21-25.

[4]葛炳芳.英語課外閱讀的課內支撐:任務與策略[J].教學月刊·中學版(外語教學),2021(1/2):3-6.