展現(xiàn)成就 啟航未來(lái)

索強(qiáng) 左志新

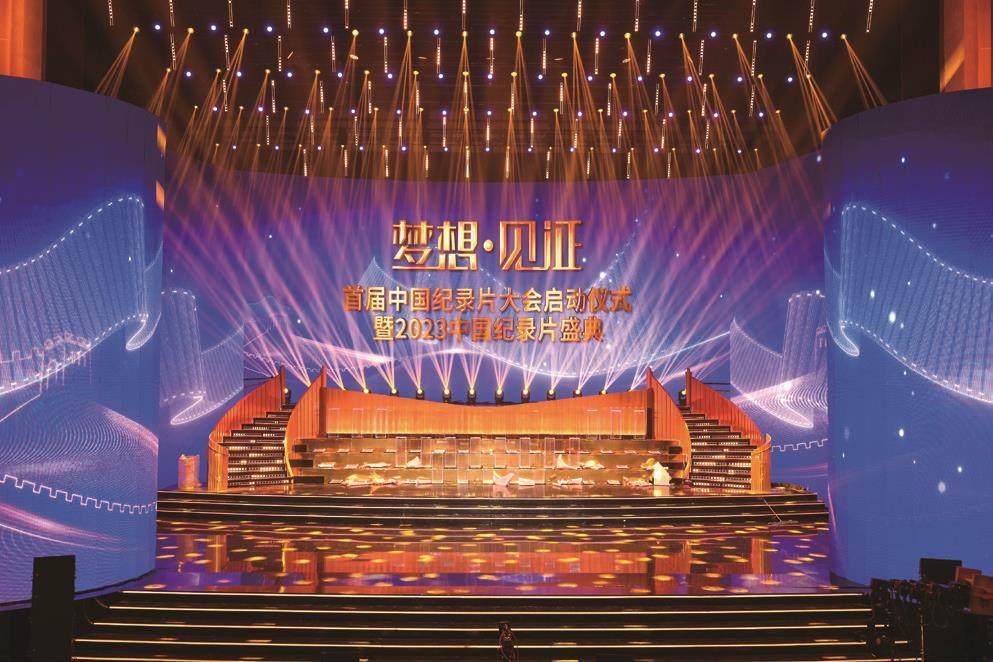

2023年8月28日至31日在北京成功舉辦的2023首屆中國(guó)紀(jì)錄片大會(huì)標(biāo)志著中國(guó)紀(jì)錄片行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)新的階段。大會(huì)由國(guó)家廣播電視總局和北京市人民政府聯(lián)合主辦,國(guó)家廣播電視總局宣傳司、中共北京市委宣傳部、北京市廣播電視局、北京市東城區(qū)委區(qū)政府承辦,以“文化傳承 光影見(jiàn)證”為主題,設(shè)立大會(huì)啟動(dòng)儀式暨2023中國(guó)紀(jì)錄片盛典、學(xué)術(shù)交流、展播展映、提案大會(huì)、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、特色活動(dòng)、總結(jié)儀式七大板塊活動(dòng)。大會(huì)的成功舉辦不僅為中國(guó)紀(jì)錄片工作者提供了一個(gè)展示創(chuàng)意、交流思想、尋找合作機(jī)會(huì)的重要舞臺(tái),也為國(guó)內(nèi)外紀(jì)錄片的交流與合作搭建了橋梁,促進(jìn)了中外紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)的對(duì)話(huà)和融合,更是對(duì)中國(guó)紀(jì)錄片未來(lái)發(fā)展方向的積極探索。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),大會(huì)的全網(wǎng)信息發(fā)布量達(dá)30855條,1235家國(guó)內(nèi)外媒體報(bào)道6620條新聞,350余個(gè)平臺(tái)進(jìn)行了傳播,全網(wǎng)閱讀量達(dá)5.16億次,展現(xiàn)了極高的社會(huì)關(guān)注度和影響力。

紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展探索及多領(lǐng)域融合

2023首屆中國(guó)紀(jì)錄片大會(huì)通過(guò)精心組織的論壇交流和多領(lǐng)域合作模式,促進(jìn)了紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新、交流與合作,為中國(guó)紀(jì)錄片在國(guó)內(nèi)外舞臺(tái)上的傳播與影響力提供了強(qiáng)有力的支撐。

多場(chǎng)論壇交流活動(dòng)探索紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。大會(huì)通過(guò)舉辦包括紀(jì)錄片高質(zhì)量發(fā)展峰會(huì)、精品創(chuàng)作交流活動(dòng)、價(jià)值引領(lǐng)交流活動(dòng)、國(guó)際傳播交流活動(dòng)等活動(dòng),從多個(gè)角度探討中國(guó)紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)的價(jià)值觀引領(lǐng)和創(chuàng)新發(fā)展方向。例如,“紀(jì)錄片高質(zhì)量發(fā)展峰會(huì)”上,北京市廣播電視局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)王杰群強(qiáng)調(diào)了紀(jì)錄片的文化使命和創(chuàng)作初心,提出紀(jì)錄片創(chuàng)作要努力踐行“高舉旗幟引領(lǐng)風(fēng)尚”的文化使命,勇于擔(dān)當(dāng)“傳承文化繼往開(kāi)來(lái)”的使命職責(zé),牢牢堅(jiān)守“精益求精扎根人民”的創(chuàng)作初心。與會(huì)專(zhuān)家表示新時(shí)代紀(jì)錄片要承擔(dān)更大的、更多的歷史性的責(zé)任,讓中國(guó)的紀(jì)錄片能夠登頂中國(guó)的文藝創(chuàng)作的高峰,走向全世界。在精品創(chuàng)作交流活動(dòng)中,與會(huì)嘉賓認(rèn)為,在保持與國(guó)家主流意識(shí)形態(tài)一致的同時(shí),紀(jì)錄片應(yīng)在內(nèi)容和形式上展現(xiàn)高質(zhì)量的創(chuàng)作水平,不僅涉及到如何全面和深刻地展示中國(guó)現(xiàn)代化進(jìn)程,也包括如何緊貼新時(shí)代觀眾的審美需求。在價(jià)值引領(lǐng)交流活動(dòng)中,與會(huì)嘉賓認(rèn)為紀(jì)錄片在突出當(dāng)代價(jià)值和全球意義的同時(shí),也要立足于中國(guó)文化的傳承和推廣,這不僅會(huì)增強(qiáng)國(guó)內(nèi)觀眾的文化自信,也有助于在國(guó)際社會(huì)中樹(shù)立中國(guó)文化的良好形象。在國(guó)際傳播交流活動(dòng)中,與會(huì)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)家學(xué)者圍繞推動(dòng)紀(jì)錄片國(guó)際合作發(fā)展新高地建設(shè),就紀(jì)錄片的國(guó)際協(xié)作、跨國(guó)合拍、跨界融合、國(guó)際傳播等話(huà)題進(jìn)行了深入探討交流。這些學(xué)術(shù)活動(dòng)為我國(guó)紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新路徑探索了新的發(fā)展方向。

多領(lǐng)域合作模式構(gòu)筑紀(jì)錄片高質(zhì)量生態(tài)體系。大會(huì)通過(guò)紀(jì)錄片與報(bào)告文學(xué)的結(jié)合與成立“四大共同體”,構(gòu)筑紀(jì)錄片高質(zhì)量發(fā)展的生態(tài)體系。紀(jì)錄片與報(bào)告文學(xué)雙向奔赴學(xué)術(shù)研討會(huì)通過(guò)對(duì)紀(jì)錄片與報(bào)告文學(xué)等其他文化形式結(jié)合的深入研討,展示了跨界合作的巨大潛力和創(chuàng)新空間。首都紀(jì)錄片發(fā)展協(xié)會(huì)7家會(huì)員單位,包括北京三多堂傳媒股份有限公司、東方良友影視傳媒(北京)有限公司、北京鼓潤(rùn)影視文化傳媒有限公司、新紀(jì)實(shí)(北京)傳媒投資有限公司、真實(shí)影像、華夏元影(北京)文化傳媒有限公司、北京雙誠(chéng)輝耀傳媒有限公司從“第八屆魯迅文學(xué)獎(jiǎng)報(bào)告文學(xué)作品推薦目錄”中挑選了19部作品簽訂了意向合作協(xié)議。紀(jì)錄片與報(bào)告文學(xué)的“雙向奔赴”不僅拓寬了紀(jì)錄片內(nèi)容的深度和廣度,還為報(bào)告文學(xué)的轉(zhuǎn)化提供了新的路徑。大會(huì)還發(fā)布首批協(xié)同創(chuàng)新專(zhuān)家共同體、首批協(xié)同創(chuàng)新創(chuàng)投共同體、首批協(xié)同創(chuàng)新播出共同體,舉辦首都紀(jì)錄片行業(yè)協(xié)會(huì)(學(xué)會(huì))協(xié)作體揭牌儀式,四大共同(協(xié)作)體的成功打造,初步構(gòu)建起中國(guó)紀(jì)錄片高質(zhì)量發(fā)展生態(tài)體系,旨在通過(guò)整合資源、共享信息、協(xié)同創(chuàng)新,形成紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。

紀(jì)錄片本土創(chuàng)新與跨界合作策略。首先是提高策展質(zhì)量。國(guó)際紀(jì)錄片節(jié)展能吸引廣泛的國(guó)際關(guān)注,很大程度歸功于高質(zhì)量的策展和對(duì)作品的精挑細(xì)選。例如,荷蘭的國(guó)際紀(jì)錄片電影節(jié)(IDFA)通過(guò)設(shè)置不同的競(jìng)賽類(lèi)別和主題展覽,涵蓋了從社會(huì)議題到藝術(shù)探索的廣泛領(lǐng)域,提升了整個(gè)節(jié)展的藝術(shù)和思想深度。中國(guó)紀(jì)錄片大會(huì)可通過(guò)邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外知名紀(jì)錄片制作者、評(píng)論家和學(xué)者加入策展團(tuán)隊(duì),確保展映作品的多樣性和高質(zhì)量,同時(shí)注重作品的創(chuàng)新性、藝術(shù)性和社會(huì)價(jià)值,展現(xiàn)紀(jì)錄片的獨(dú)特魅力和深度思考。其次,進(jìn)一步提升中國(guó)紀(jì)錄片大會(huì)的本土創(chuàng)新與跨界合作能力。例如,鼓勵(lì)紀(jì)錄片公司與科技公司合作,探索使用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)來(lái)分析觀眾行為和偏好,為紀(jì)錄片的內(nèi)容創(chuàng)作和營(yíng)銷(xiāo)策略提供精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支持,開(kāi)創(chuàng)紀(jì)錄片個(gè)性化推薦和互動(dòng)觀看的新模式,增強(qiáng)觀眾的觀影體驗(yàn);深化與行業(yè)協(xié)會(huì)和政府機(jī)構(gòu)的合作,通過(guò)紀(jì)錄片多角度展現(xiàn)中國(guó)社會(huì)重大社會(huì)和歷史事件,不僅能夠提高公眾對(duì)社會(huì)問(wèn)題的認(rèn)識(shí)和理解,也有助于傳承和弘揚(yáng)中國(guó)傳統(tǒng)文化,增強(qiáng)紀(jì)錄片在社會(huì)教育中的作用。再次,注重創(chuàng)新與技術(shù)應(yīng)用。國(guó)際紀(jì)錄片節(jié)展經(jīng)常通過(guò)展示紀(jì)錄片制作的最新技術(shù)和創(chuàng)新手法,例如,IDFA的DocLab是一個(gè)探索紀(jì)錄片和新媒體藝術(shù)交叉點(diǎn)的平臺(tái),專(zhuān)注于虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)、交互式紀(jì)錄片等前沿技術(shù)的應(yīng)用,推動(dòng)紀(jì)錄片藝術(shù)形式的發(fā)展。中國(guó)紀(jì)錄片大會(huì)可以設(shè)置專(zhuān)門(mén)的科技和創(chuàng)新板塊,展示紀(jì)錄片的最新技術(shù)應(yīng)用和創(chuàng)新項(xiàng)目,鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)外制作人和機(jī)構(gòu)探索紀(jì)錄片的新表達(dá)方式。

創(chuàng)意項(xiàng)目孵化與專(zhuān)業(yè)人才培育

通過(guò)精心策劃的提案大會(huì)和專(zhuān)注于人才培養(yǎng)的多元化活動(dòng),2023首屆中國(guó)紀(jì)錄片大會(huì)成功搭建了一個(gè)人才成長(zhǎng)的平臺(tái),為中國(guó)紀(jì)錄片界的新興人才開(kāi)辟了展示才華和獲得國(guó)際認(rèn)可的機(jī)遇,為中國(guó)紀(jì)錄片的未來(lái)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

“提案大會(huì)”打造紀(jì)錄片創(chuàng)意項(xiàng)目孵化及資本鏈接平臺(tái)。提案大會(huì)作為創(chuàng)意與資本的對(duì)接平臺(tái),展現(xiàn)了大會(huì)對(duì)紀(jì)錄片項(xiàng)目孵化和發(fā)展的支持。大會(huì)評(píng)委們從數(shù)百個(gè)提案中精選20個(gè)入圍項(xiàng)目,并經(jīng)過(guò)一天的現(xiàn)場(chǎng)演說(shuō)及終審評(píng)議,《一路長(zhǎng)安》《無(wú)端歡喜》《尋找wan-go weng》《歸途》《行走的布達(dá)拉》《另一個(gè)我》《明日之鏡》《深海茫茫》《動(dòng)畫(huà)100》《海龜去哪兒》“十佳提案”名單正式出爐。提案大會(huì)為眾多優(yōu)質(zhì)紀(jì)錄片項(xiàng)目提供了向投資人展示創(chuàng)意和尋求資金支持的機(jī)會(huì),通過(guò)這樣的孵化活動(dòng),大會(huì)不僅為紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)注入了新的活力,也為參與者建立了有效的資本和資源對(duì)接的網(wǎng)絡(luò),加速了創(chuàng)新紀(jì)錄片項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)和推廣。

公開(kāi)課和學(xué)派探索構(gòu)建紀(jì)錄片人才培養(yǎng)體系。人才培養(yǎng)在大會(huì)中占據(jù)了重要地位,大會(huì)舉辦紀(jì)錄片公開(kāi)課,邀請(qǐng)國(guó)家廣電總局發(fā)展研究中心戰(zhàn)略研究所所長(zhǎng)、中廣聯(lián)合會(huì)紀(jì)錄片委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)趙捷,就紀(jì)錄片在中國(guó)式現(xiàn)代化發(fā)展進(jìn)程中的重要影像作用、中國(guó)式現(xiàn)代化的紀(jì)錄片創(chuàng)作題材等,從學(xué)術(shù)層面講述了中國(guó)紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展;大會(huì)還邀請(qǐng)了紀(jì)錄片《盛會(huì)》導(dǎo)演秦蕾,分享了《盛會(huì)》長(zhǎng)達(dá)三年的創(chuàng)作歷程和感受,這些公開(kāi)課為紀(jì)錄片從業(yè)者提供了與行業(yè)頂尖人才面對(duì)面交流的機(jī)會(huì)。大會(huì)還與中國(guó)傳媒大學(xué)中國(guó)紀(jì)錄片研究中心合作舉辦了“中國(guó)紀(jì)錄片學(xué)派”體系構(gòu)建暨紀(jì)錄片人才培養(yǎng)主題沙龍,學(xué)派旨在扎根中國(guó)歷史與實(shí)踐,構(gòu)建具有自身特質(zhì)的學(xué)術(shù)體系與話(huà)語(yǔ)體系,進(jìn)而繁榮紀(jì)錄片生產(chǎn)、創(chuàng)作和傳播,打造更多彰顯時(shí)代精神的中國(guó)精品紀(jì)錄片,進(jìn)一步推進(jìn)紀(jì)錄片強(qiáng)國(guó)建設(shè)。

促進(jìn)紀(jì)錄片項(xiàng)目孵化和人才培養(yǎng)的策略。首先是專(zhuān)項(xiàng)基金支持紀(jì)錄片創(chuàng)作。借鑒如美國(guó)圣丹斯電影節(jié)的紀(jì)錄片項(xiàng)目支持計(jì)劃,該計(jì)劃為紀(jì)錄片制作人提供資金支持、制作咨詢(xún)和行業(yè)網(wǎng)絡(luò)資源,幫助他們將創(chuàng)意想法轉(zhuǎn)化為完成作品,并在國(guó)際舞臺(tái)上進(jìn)行展示。中國(guó)紀(jì)錄片大會(huì)可設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)基金,為紀(jì)錄片創(chuàng)作提供資金支持、制作咨詢(xún)以及行業(yè)網(wǎng)絡(luò)資源,幫助紀(jì)錄片制作人將創(chuàng)意想法轉(zhuǎn)化為完成的作品,并提升其在國(guó)際舞臺(tái)上的展示機(jī)會(huì)。其次,舉辦紀(jì)錄片創(chuàng)意大賽。邀請(qǐng)業(yè)界專(zhuān)家評(píng)審,為新興紀(jì)錄片人才提供展示才華的平臺(tái),并得到制作支持和國(guó)內(nèi)外分銷(xiāo)的機(jī)會(huì),以激發(fā)更多創(chuàng)新人才投入紀(jì)錄片制作。此外,加強(qiáng)與國(guó)際紀(jì)錄片節(jié)及機(jī)構(gòu)的合作。通過(guò)參加國(guó)際研討會(huì)、工作坊和合作項(xiàng)目,紀(jì)錄片制作人不僅可以獲得最新的行業(yè)知識(shí),擴(kuò)大國(guó)際視野,還能與全球同行建立聯(lián)系,促進(jìn)文化交流和合作。上述策略的實(shí)施,不僅能促進(jìn)紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展,還能為中國(guó)紀(jì)錄片人才提供一個(gè)國(guó)際化的成長(zhǎng)平臺(tái)。

紀(jì)錄片的全球傳播與文化融合

2023首屆中國(guó)紀(jì)錄片大會(huì)成功地展示了紀(jì)錄片作為文化交流和全球傳播的強(qiáng)大媒介,通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò)等多元化平臺(tái)廣泛傳播,顯著提升了中國(guó)紀(jì)錄片的國(guó)際認(rèn)知度和影響力,還為全球文化理解與交流貢獻(xiàn)了重要平臺(tái),展現(xiàn)了紀(jì)錄片在推動(dòng)文化融合與共享中的獨(dú)特價(jià)值。

紀(jì)錄片全球傳播構(gòu)建國(guó)際合作新路徑。大會(huì)得到央視《新聞聯(lián)播》《新聞直播間》等重要節(jié)目的實(shí)時(shí)報(bào)道,通過(guò)人民日?qǐng)?bào)、中國(guó)新聞網(wǎng)等39個(gè)中央級(jí)媒體的廣泛覆蓋,以及與384個(gè)北京政務(wù)媒體的聯(lián)動(dòng)宣發(fā),成功將大會(huì)的亮點(diǎn)和成果傳遍國(guó)內(nèi)外。其中,大會(huì)利用人民日?qǐng)?bào)海外版、中國(guó)日?qǐng)?bào)等國(guó)內(nèi)外宣主流媒體,歐洲時(shí)報(bào)、路透社等10余家海外媒體的全程報(bào)道,以及美國(guó)時(shí)代廣場(chǎng)大屏的宣傳片播放,成功將中國(guó)紀(jì)錄片大會(huì)的聲音傳遍全球。大會(huì)通過(guò)與國(guó)際媒體的合作增強(qiáng)了國(guó)際社會(huì)對(duì)中國(guó)紀(jì)錄片及其背后文化的認(rèn)識(shí)和興趣,并以此為契機(jī),促進(jìn)了國(guó)內(nèi)外紀(jì)錄片從業(yè)者之間的展示、交流和合作。法國(guó)國(guó)際陽(yáng)光紀(jì)錄片節(jié)CEO與北京廣電局的領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行了座談,共同探討了如何促進(jìn)國(guó)際紀(jì)錄片節(jié)與中國(guó)紀(jì)錄片界的深度合作,并制定了為期五年的長(zhǎng)期計(jì)劃,每年與一個(gè)特邀合作國(guó)建立深度合作,隨著合作的不斷深化,將積極發(fā)展國(guó)際紀(jì)錄片合作聯(lián)盟,這一全面、多角度的交流和合作機(jī)制將為未來(lái)中國(guó)紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)的國(guó)際交流與共贏合作帶來(lái)更多寶貴的機(jī)會(huì)。此外,國(guó)際知名的紀(jì)錄片節(jié)展組織者和制片人的參與提案大會(huì)和大會(huì)論壇活動(dòng),為中國(guó)紀(jì)錄片從業(yè)者帶來(lái)了先進(jìn)的國(guó)際視野和經(jīng)驗(yàn),有助于提升中國(guó)紀(jì)錄片的國(guó)際化水平和吸引力,進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。

紀(jì)錄片文化交融增進(jìn)中外文化交流與理解。大會(huì)展映展播活動(dòng)通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò)、融媒體中心、文化空間四大渠道,向線上線下中外展示超百部精品紀(jì)錄片,其中愛(ài)奇藝、優(yōu)酷、嗶哩嗶哩、咪咕等視頻平臺(tái)精選自身紀(jì)錄片片庫(kù)作品,展播了2022年度國(guó)產(chǎn)紀(jì)錄片及創(chuàng)作人才扶持項(xiàng)目作品;45部2022年度國(guó)產(chǎn)紀(jì)錄片及創(chuàng)作人才扶持項(xiàng)目作品在多個(gè)電視頻道進(jìn)行了為期15天的展播;20部國(guó)產(chǎn)紀(jì)錄片、10部境外紀(jì)錄電影在北京各區(qū)和首都圖書(shū)館連續(xù)展播了7天,其中法國(guó)導(dǎo)演尼古拉·菲利伯特的《堅(jiān)毅之旅》、澳大利亞導(dǎo)演雅妮娜·霍斯金的《會(huì)心一曲》、英國(guó)導(dǎo)演安德里亞·阿諾德的《奶牛》、西班牙導(dǎo)演卡洛斯·紹拉的《墻壁會(huì)說(shuō)話(huà)》等10部?jī)?yōu)秀國(guó)際紀(jì)錄片作品充分展示了紀(jì)錄片多樣性和包容性的文化表達(dá)。大會(huì)還強(qiáng)調(diào)了“紀(jì)錄片+”的理念,通過(guò)紀(jì)錄片賦能?chē)?guó)家發(fā)展、城市建設(shè)和區(qū)域協(xié)同發(fā)展,展現(xiàn)了紀(jì)錄片在促進(jìn)社會(huì)發(fā)展和文化交流方面的獨(dú)特價(jià)值。大會(huì)通過(guò)這些文化展示和行業(yè)交流,不僅豐富了紀(jì)錄片的社會(huì)功能,有效地推廣了中國(guó)故事,還增強(qiáng)了全球文化交流與理解,為中國(guó)文化與全球文化交流提供了新的視角和平臺(tái)。

提高我國(guó)紀(jì)錄片國(guó)際影響力的策略。首先,加強(qiáng)國(guó)際合作與交流。通過(guò)與國(guó)際紀(jì)錄片節(jié)展建立合作關(guān)系,相互推廣和展映優(yōu)秀作品,有效吸引更多國(guó)際制作人和機(jī)構(gòu)的注意,荷蘭阿姆斯特丹國(guó)際紀(jì)錄片電影節(jié)(IDFA)、英國(guó)謝菲爾德紀(jì)錄片電影節(jié)(SheffieldDocFest)等發(fā)達(dá)國(guó)家紀(jì)錄片節(jié)展所構(gòu)建的國(guó)際化交流與合作環(huán)境,豐富了紀(jì)錄片從業(yè)者的文化視角,也為他們提供了市場(chǎng)接觸、融資機(jī)會(huì)、品牌建設(shè)和國(guó)際認(rèn)可的機(jī)會(huì)。中國(guó)紀(jì)錄片大會(huì)可以定期舉辦國(guó)際紀(jì)錄片論壇、研討會(huì)和工作坊,邀請(qǐng)國(guó)際行業(yè)專(zhuān)家和優(yōu)秀制作人分享經(jīng)驗(yàn)、探討合作,促進(jìn)國(guó)際紀(jì)錄片社區(qū)的深入交流。其次,加深與優(yōu)秀國(guó)際紀(jì)錄片活動(dòng)平臺(tái)和國(guó)內(nèi)外高校的合作,從國(guó)際紀(jì)錄片大會(huì)平臺(tái)引進(jìn)更多國(guó)外優(yōu)秀紀(jì)錄片作品,以及與國(guó)際紀(jì)錄片制作人合作拍攝,共同推廣多元文化交流,為中外觀眾提供豐富全面的文化體驗(yàn)。同時(shí),大會(huì)可以借鑒英國(guó)謝菲爾德紀(jì)錄片節(jié)與學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)合作的模式,通過(guò)邀請(qǐng)國(guó)際專(zhuān)家參與研討會(huì)、工作坊等活動(dòng),培養(yǎng)具有國(guó)際視野和創(chuàng)新能力的新一代紀(jì)錄片人才。最后,建立線上線下的互動(dòng)平臺(tái),如舉辦紀(jì)錄片觀影會(huì)、在線論壇、公眾參與活動(dòng)等,鼓勵(lì)公眾參與和討論,從而提升紀(jì)錄片的社會(huì)與文化價(jià)值意義。類(lèi)似于柏林電影節(jié)的公眾日活動(dòng),這樣的平臺(tái)不僅能增加公眾對(duì)紀(jì)錄片的興趣和參與度,也有助于構(gòu)建一個(gè)包容、開(kāi)放的文化交流環(huán)境。通過(guò)上述措施,中國(guó)紀(jì)錄片大會(huì)未來(lái)不僅能夠在講述中國(guó)故事、傳播中國(guó)文化的同時(shí)吸納國(guó)際元素,還能通過(guò)教育推廣和公眾參與,進(jìn)一步提升中國(guó)紀(jì)錄片的社會(huì)影響力和文化價(jià)值。

2023年首屆中國(guó)紀(jì)錄片大會(huì)不僅是中國(guó)紀(jì)錄片行業(yè)的一個(gè)重要里程碑,也展現(xiàn)了中國(guó)紀(jì)錄片向國(guó)際化、專(zhuān)業(yè)化邁進(jìn)的堅(jiān)定步伐。通過(guò)積極推動(dòng)紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)紀(jì)錄片項(xiàng)目孵化和人才培養(yǎng)、加強(qiáng)中外紀(jì)錄片的國(guó)際合作和文化融合,大會(huì)成功地搭建了一個(gè)交流、展示和合作的平臺(tái),為中國(guó)紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)注入了新的活力和動(dòng)力。展望未來(lái),有理由相信,隨著技術(shù)進(jìn)步和國(guó)際合作的深化,中國(guó)紀(jì)錄片產(chǎn)業(yè)將能夠創(chuàng)造更多具有國(guó)際影響力的作品,不斷提升其在全球紀(jì)錄片領(lǐng)域的地位。期待中國(guó)紀(jì)錄片大會(huì)成為全球頂級(jí)紀(jì)錄片大會(huì)之一,促進(jìn)全球紀(jì)錄片文化的交流與發(fā)展,讓世界聽(tīng)見(jiàn)中國(guó)的故事,看到中國(guó)的視角。

作者單位 索強(qiáng) 國(guó)家廣電總局發(fā)展研究中心科研規(guī)劃處

左志新 傳媒雜志社

【編輯:陳琦】