“兩課融合”背景下的電磁場與電磁波課程教學設計新思路*

趙馨穎

(陜西師范大學物理學與信息技術學院 陜西 西安 710119)

嚴渭青

(陜西科技大學電子信息與人工智能學院 陜西 西安 710021)

王 芳

(包頭師范學院物理科學與技術學院 內蒙古 包頭 014030)

梁 健 任立勇

(陜西師范大學物理學與信息技術學院 陜西 西安 710119)

1 引言

1.1 研究意義及背景

近年來,國內大部分高校施行的考核體制要求青年教師同時扮演教師和科研人員兩個角色[1].以國內985高校為例,目前主流考核制度為“準聘-長聘”制,即要求青年教師在首聘期內獲得職稱晉升才能獲得長聘資格.其他如東南沿海普通高校或中西部211高校的考核制度,雖然不要求青年教師在首聘期內獲得職稱晉升,但是需要通過聘期考核,如無法通過則需要離職.而無論“準聘-長聘”制或首聘考核制,其內容通常包括了教學考核和科研考核.其中,教學考核包括了師德師風評價、教學工作量、教學論文以及主持參與教改項目等.科研考核通常與國家科學統計指標一致,包括完成課題、論文、著作、科技成果專利等.然而對于在教學上毫無經驗、在科研上初出茅廬的青年教師來說,教學和科研往往都需要投入大量的時間和精力,青年教師很難兩者兼得.因此如何處理教學與科研工作所面臨的矛盾與沖突、分配兩者的時間和精力成為了考驗青年教師最主要的問題.

雖然高等院校與科研機構不同,其主要任務是教書育人,但是實踐中教學質量和教學成果很難量化評價且受到很強的主觀因素干擾,教師在教學中的隱形投入很可能無法得到回報.與之相反,科研成果具有明確的量化指標,同時各高校又需要科研成果提升自己的排名及知名度,因此實踐中高校的考核通常向科研成果傾斜.這也就導致了青年教師“輕教學、重科研”的結果.而導致這種失衡結果最主要的原因是將教學與科研獨立開來.其實,科研與教學并不完全對立,甚至可以說是相輔相成、相互促進的[2].《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020)》中對高等教育的發展提出,在提高人才培養質量和提升科學研究水平方面要“促進科研與教學互動”.以科學研究的成果豐富課堂教學的內容,課堂教學的理論內容加固科學研究的基礎,即科學研究與課堂教學的“兩課融合”成為目前高等教育的一大特色與重要背景.

1.2 電磁場與電磁波教學現狀

電磁場與電磁波是物理學專業、電子信息專業中一門理論性強、應用廣泛的專業核心課程[3].其教學內容涉及矢量分析、麥克斯韋方程組、靜態場特性分析、電磁波的傳播規律及電磁波的輻射原理等.該課程以學生前期所學的“高等數學”“復變函數”等課程內容為基礎,同時也是學生后續進一步學習“天線技術” “微波技術”“無線通信”等課程的理論基礎,因此,成為了國內外眾多高校電子信息類相關專業課程體系中不可或缺的組成部分,并且在導航、通信、遙感、測控、雷達等應用領域有著重要的理論指導作用.然而該課程具有理論性強、晦澀難懂、數學推導復雜等特點,需要學生洞察物理現象并使用矢量分析、微分方程等數學工具進行建模分析,因此,對學生的數理基礎要求較高.此外,該課程內容邏輯嚴謹,學生很容易因為其中一部分內容的概念沒理解透徹而導致后續課程如同聽“天書”,是名副其實的老師難教、學生難學的課程[4].而傳統的教學方式主要依靠教師課堂講授,學生被動接受,這種教學模式更不利于培養學生的學習積極性和主動性,影響教學效果.

2 “兩課融合”教學模式理論基礎

“兩課融合”教學模式強調以學生為中心,借助探索科研項目的情景啟發,在解決科研問題的過程中激發學生的主動性、探索精神和創新性,使其充分理解所要掌握的理論內容[5].“兩課融合”教學模式實施要點為通過教師在授課過程中提出日常生活、工程應用中出現的問題,引導學生思考、互相討論,啟發學生聯系電磁場與電磁波的相關內容,使學生原有的知識、經驗得到進一步完善、提升.隨后通過教師總結并引入與課程內容相關的課題研究與研究成果,增強學生對教學內容的興趣和好奇心,讓學生在“做”的過程中“學”,并提出有待進一步研究和探索的新問題,激發學生對科學問題的深入探究,為培育創造型、應用型人才奠定基礎.

3 “兩課融合”教學模式在課程中的應用

3.1 教學設計新思路

兩課融合案例:飛機上的“隱形衣”

平面波傳播特性是電磁場與電磁波課程的重要內容,其中計算平面波對理想介質分界面的入射更是計算軍事作戰飛機散射特性、實現電磁隱身的理論基礎.

根據“兩課融合”教學模式,在課堂導入過程中,通過神話故事、科幻電影及軍事戰爭等,引出隱身——這種非常神秘的超能力,并請學生們思考:什么是隱身?隱身有什么特點?從數學和物理角度討論怎樣實現電磁隱身?經過學生思考、互相討論得到初步結論,由教師通過數學推導得出隱身時反射系數和傳輸系數需要滿足的條件,PPT展示總結結論,完成課本內容的講授.課程總結階段,教師提出目前隱身技術存在的問題,引發學生思考,結合最新科研成果來進一步延伸教學內容,激發學生對科學問題的深入探究.

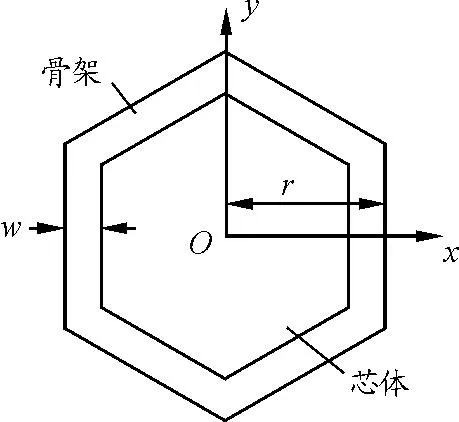

(1)“兩課融合”科研項目——蜂窩電磁結構

傳統的隱身技術包括外形整體設計、涂覆吸波材料、表面阻抗加載等.蜂窩結構作為骨架來設計吸波材料,可形成既能承受載荷又能吸收雷達波的雙重功能吸波材料,受到航空、航天等領域的關注.進而向學生介紹蜂窩電磁結構,如圖1所示.

圖1 正六邊形蜂窩孔

圖1中r為蜂窩單元x方向尺寸,z方向為縱向方向,w表示骨架材料的厚度,骨架和芯體的介電常數不相同.因為學生已完成“平面波對理想介質分界面的入射”這一教學內容的學習,這時提出問題引導學生思考和討論:平面波對蜂窩結構的入射其反射和折射怎么計算?這里的核心問題是什么?

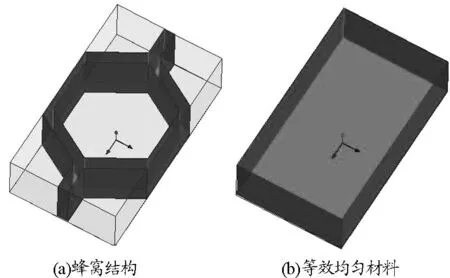

教師總結:通過對比平面波對理想介質分界面的入射,可以發現蜂窩結構的介電常數由骨架和芯體兩部分組成,如何計算蜂窩結構的介電常數則是計算平面波對蜂窩結構入射的核心問題.而目前蜂窩結構的等效電磁模型主要有SFT模型[22]和HS模型[24],即將蜂窩結構等效為均勻介質模型(圖2),問題簡化為平面波對理想介質分界面的入射,請學生們計算反射系數和透射系數,并進一步討論隱身條件.提出問題:如何檢驗計算的結果是否正確?

圖2 蜂窩結構單元和等效均勻材料

(2)科研項目深入探究——計算機輔助教學

科學研究經常受到科研經費、實驗條件等因素限制而無法完成實驗驗證,理論教學過程中更難直接通過實驗操作完成教學內容.而Matlab、HFSS、CST等電磁場仿真軟件則可以通過設置邊界條件、介質模型參數、電磁波傳播方向等來模擬仿真電磁波傳播的動態過程[6](圖2),在教學過程中引入仿真結果,有助于學生更好地理解平面波對蜂窩結構的入射.

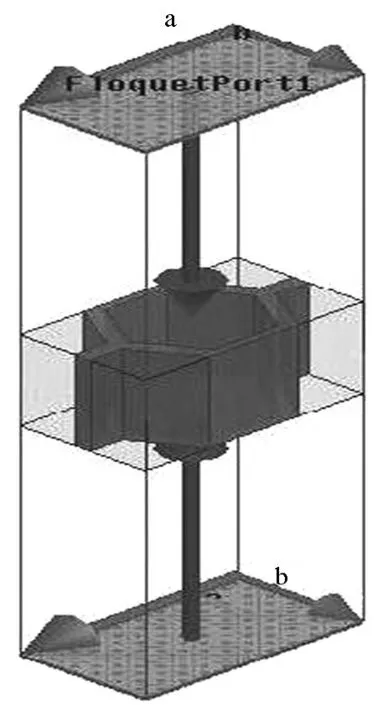

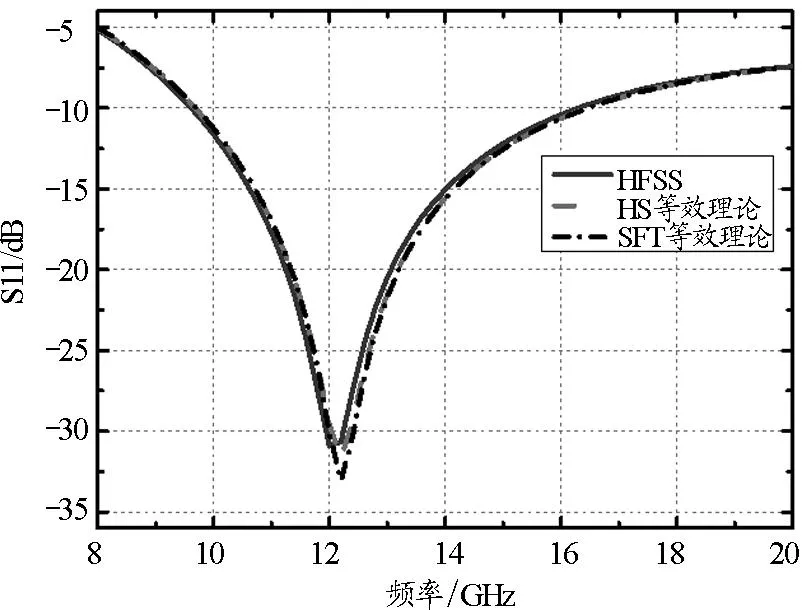

蜂窩結構電磁隱身的實例通過采用電磁仿真軟件HFSS建立蜂窩結構的仿真模型如圖3所示,設置不同蜂窩厚度、碳黑涂覆厚度、骨架材料和芯體材料的電磁參數,獲得平面波對蜂窩結構的反射系數,與將蜂窩結構等效均勻介質材料計算的反射系數理論結果對比,如圖4所示,驗證學生自己的計算結果.

圖3 蜂窩結構仿真模型

圖4 仿真結果與等效模型對比圖

3.2 教學效果分析

(1)終期考試成績分析

在期末考試卷面的計算題中設置含有兩課融合案例章節與不含兩課融合案例章節兩道題(各10分),其中含有兩課融合案例章節采用本文的教學設計進行講授,而不含兩課融合案例章節則采用傳統講授法與課堂討論法.經過統計發現,學生對含有兩課融合案例章節題目的得分平均分為6.7分,而不含兩課融合章節題目的平均得分僅有4.2分,說明學生對含有兩課融合章節內容的理解與得分明顯高于不含兩課融合案例章節部分.

(2)教學反饋調查

98.2%的學生對含有兩課融合案例章節的教學質量表示滿意,其中課外延展內容讓學生初步嘗試了對仿真軟件的使用,加深了學生對電磁場與電磁波專業的興趣.96.5%的學生表示兩課融合幫助其更好地理解課本內容,教學效果好于傳統教學內容.

4 結束語

“電磁場與電磁波”課程是電子信息專業類學生最重要的專業核心課程之一,筆者在2020年至2023年春季學期運用本文所述兩課融合案例進行課程教學的嘗試,從課堂導入、思考討論到深入探索科學問題,使學生深度參與了教學過程,教學效果良好.培養了學生應用理論知識解決實際問題的能力,并幫助學生建立起基本科學研究的思維過程.學生在科學探究中提出的問題與思想碰撞也幫助筆者重新建立新的科學問題,擴展知識面,進行更深入的科學研究.