三階八策:戲劇游戲促進小班幼兒語言表達的實踐研究

胡晶

《3~6歲兒童學習與發展指南》(以下簡稱《指南》)中指出,3~4歲的幼兒正處于語言發展的關鍵期,特別是“口語發展”正處于重要時期。在日常語言教學活動中,教師發現幼兒經常會因為對活動內容沒有興趣、自己本身不自信等原因抗拒進行語言表達;部分幼兒會因為在表達的過程中沒有邏輯性,而無法完整表達。本研究將以戲劇游戲為媒介采用“三階段八策略”的方式,通過吸引幼兒興趣、營造活躍氛圍、幫助梳理邏輯三個階段,來幫助幼兒改善這一現象。促使幼兒在戲劇游戲中,敢于用語言表達的同時在表達的過程中要存在一定邏輯性。

1 問題提出

1.1 幼兒缺乏表達欲望

情景1:總是搖頭的丫丫

“丫丫,你想來說一說嗎?”“丫丫,請你來說一說吧!”面對筆者在語言類活動中的邀請,丫丫總是搖搖頭表示自己不愿意。

案例中的幼兒在語言類的活動中不愿意主動表達,面對教師的邀請她也是搖搖頭不愿意。在幾次觀察下,筆者發現該名幼兒在語言活動中,不屬于“不理解、不會說”,她是可以理解教師的教學內容并且在表演環節是愿意加入的,而在僅僅需要運用語言來表達時往往陷入沉默。在日常的語言活動教學中,往往一問一答的形式較多,幼兒在面對教師的提問時會感到枯燥沒有趣味性,或者對于本身活動內容不感興趣。因此在活動內容與活動環節的選擇與設計上需要符合幼兒年齡特點引起幼兒興趣,從而激發幼兒的表達欲。

1.2 幼兒缺乏表達自信

情景2:總是低頭的婭婭

在語言活動的自由討論環節,婭婭和同伴總是可以討論得很開心很投入。在自由環節結束的時候,筆者好奇婭婭在討論什么,于是想請婭婭來分享一下剛剛討論的內容。婭婭總是把頭低下,或是露出一副很為難的表情。有時愿意起立分享,只是聲音很小,當筆者請她大聲地再說一次時,婭婭會低下頭別扭地把身體轉向一側。

案例中的幼兒性格內向,在眾人面前發言會露出膽怯的一面,容易受到周圍人群以及氛圍的影響。尤其在自我介紹等個人的語言表達場景下會比較緊張從而引發一系列不適的肢體語言。因此在活動過程中,我們應該著力為幼兒打造一個輕松愉悅的氛圍,可以結合活動內容進行一些緩解身心緊張的放松游戲,可以包容接納幼兒的各種反應,對于積極的反應及時給予肯定。

1.3 幼兒缺乏表達邏輯

情景3:有點粗心的球球

“誰可以來說一說蚯蚓是怎么旅行的。”在語言活動中,球球的反應總是最積極的那一個“我來!我來!它從菜地里爬出來去到了山坡上。”“不對、不對,是先去到了甘蔗地,再去到了橘子林,最后去到了山坡上。”一旁的嘉一馬上接話道。

案例中的幼兒非常喜歡并沉浸在語言活動中,面對教師的提問也很積極,但是卻不能準確地回答出教師的問題,需要教師再三引導或者提示。在獨立講述故事或者表達環節中,經常講到哪里算哪里甚至脫離故事本身。在日常的語言活動中幼兒對于故事內容的了解僅僅在于教師單方面的講述,缺少與教師互動或者共同探索思考的環節,從而導致幼兒記憶上的錯誤以至在語言表達環節出錯。因此在進行語言活動時,教師尤其注意要有邏輯性地引導幼兒了解內容。

2 設計與構思

3~4歲的幼兒正處于語言發展的關鍵期,特別是“口語發展”即語言表達正處于重要時期。通過觀察小班幼兒語言表達發展水平,發現幼兒在語言表達方面存在缺乏表達欲望即“不想說”、缺乏表達自信即“不敢說”、缺乏表達邏輯即“亂說”三個現象。針對此類現象我們基于《指南》明確指出“應為幼兒創設自由、寬松的語言交往環境,鼓勵和支持幼兒與成人、同伴交流,讓幼兒想說、敢說、喜歡說,并能得到積極回應”的教育指導意見下,以戲劇游戲為媒介,通過“三階段八策略”的方式來改善此現象。

戲劇游戲是指融入戲劇或表演技巧的游戲,是一種支持幼兒運用語言、肢體等多種表征,并且可以在傾聽、表達、表演中達成教育目標的手段。由于小班幼兒的語言發展水平還比較低,教師需要有目的地為幼兒提供練習的機會,而由繪本故事生發的戲劇游戲就是很好的途徑。

3 策略與實施

在本次活動中教師以戲劇游戲為媒介采用“三階段八策略”的方式,從活動前期“吸引幼兒興趣”、活動架構“營造活躍氛圍”、活動開展“梳理邏輯”三階段提出不同策略,支持幼兒開展。

本活動依托《誰咬了我的大餅》繪本展開。該繪本講述了小豬做了一塊美味的大餅,等它醒來的時候,發現大餅上有一個半圓形狀的缺口。“是誰咬了我的大餅呢?”小豬滿臉困惑。故事就由此展開,幼兒也和小豬一起展開了尋找“小偷”的偵探之旅,最終通過牙印的比對幼兒最終找到了“小偷”。

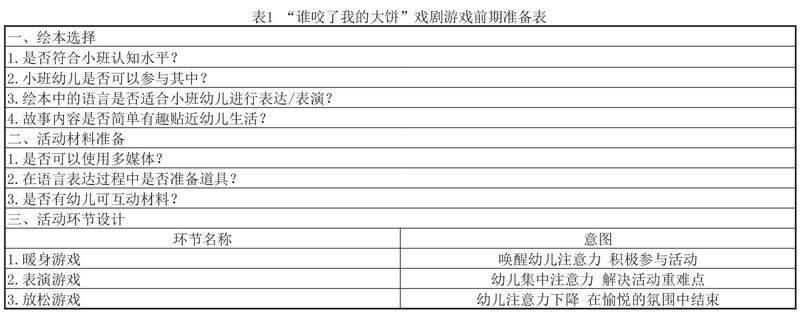

3.1 前期設計吸引幼兒興趣(見表1)

(1)繪本挑選符合幼兒年齡特點

根據小班幼兒的年齡特點以及本身生活經驗,一般適用于小班幼兒的繪本會具有以下特點:畫面色彩鮮明,線條稚拙圓潤;語言簡單重復,朗朗上口;故事生動有趣,富有懸念;故事形象熟悉;情節貼近生活等。

繪本《誰咬了我的大餅》在“設計懸念——懸念解釋——再次設計懸念——再次懸念解釋”的結構中展開,重復中逐步加大懸念的強度:小鳥到河馬,隨著動物的體形不斷變大,牙印也在不斷變大,當河馬輕輕咬了一小口之后,大餅已經所剩無幾了,小豬不想在追查下去了,自己也咬了一口。這時候,故事結尾對應的恰好是故事開始設計的懸念,只是這一次教師并沒有直接解釋懸念,而是讓幼兒通過觀察比較牙印自己發現。在這樣的過程中,幼兒會被牢牢地吸引在故事情節中,我們也希望可以通過挑選適合該年齡段幼兒的繪本,來激發幼兒的興趣從而鼓勵幼兒在戲劇游戲中進行語言表達。

(2)活動材料吸引幼兒注意力

在戲劇游戲“誰咬了我的大餅”中,教師準備了繪本PPT以及道具大餅。相較于紙質的繪本,由于無法人手一本的原因以及幼兒很難將注意力全程投放在教師手中的繪本。通過大屏幕投射的方式便于每位幼兒都可以看到繪本所呈現的內容,加之多媒體的特點,教師在設計繪本PPT的同時加入一些簡單動畫,例如,被小動物吃掉的大餅消失了以及動物頭像與牙印的對比圖。不但可以吸引幼兒的興趣,而且可以很好地輔助教師提問從而引發大家表達的欲望。教師準備的道具大餅可以幫助教師在活動后期更好地開展戲劇游戲的演繹,為幼兒營造一個相對真實的場景并使其沉浸其中,吸引興趣并促進語言表達。

(3)環節設計符合幼兒活動特點

在本次戲劇游戲中,我們將分為三個部分展開暖身游戲、表演游戲、放松游戲,根據兒童心理學的研究表明,幼兒在一個獨立學習活動中,注意力保持狀態會呈現一個波浪線的形態,最佳注意力往往在一個活動時長的中間五分之三階段。

我們將由一個“暖身游戲”來導入今天的活動,在“誰咬了我的大餅”戲劇游戲中,我們帶領幼兒進行“動物變變變”的定格游戲,此時幼兒的注意力尚未被喚醒,需要教師給予適當的激發。在這個過程中教師也需要把握尺度切不可激發過度導致幼兒過度興奮。在活動的“表演游戲”環節,是幼兒注意力相對最為集中的環節,我們將著重解決一些重難點問題。例如,掌握《誰咬了我的大餅》中的具體臺詞“是你咬了我的大餅嗎?”“不是我,你看!”以及“嗯!果然不一樣。”在最后一個環節,活動接近于尾聲,幼兒注意力有所下降,我們將展開“放松游戲”,例如,請幼兒來咬一咬大餅/饅頭/餅干之類的食物,來觀察自己的牙印,并嘗試咬出不一樣的牙印與同伴交流分享。我們通過幼兒注意力的趨勢狀態來設計不同游戲環節,希望可以牢牢抓住幼兒的注意力并引起幼兒的興趣,鼓勵幼兒進行語言表達。

3.2 游戲貫穿 活躍氛圍

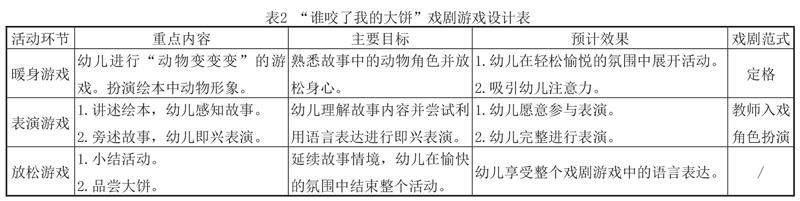

《幼兒園教育指導綱要》中明確指出,“教育活動內容的組織應充分考慮幼兒的學習特點和認知規律……,注重綜合性、趣味性、活動性,寓教育于生活、游戲之中。”而戲劇游戲“誰咬了我的大餅”根據這一點,將整個游戲活動分為三個不同階段進行開展,為幼兒營造輕松愉悅的氛圍從而在游戲中充滿自信,愿意并大膽地進行語言表達(見表2)。

(1)活動前期 暖身游戲

情景4:動物變變變

活動開展前,教師播放輕松的音樂,帶領幼兒進行“動物變變變”的暖身游戲,教師與幼兒在教室內圍成圓圈伴隨音樂走走停停。幼兒根據教師的不同指令變化為繪本中即將出現的動物并保持動作,“請大家變成小鳥。”“請大家變成正在睡覺的大河馬。”“請大家變成森林中的一種動物。”教師進行采訪,“牛牛,你扮演的是誰呀?你在干什么?”“我扮演的小兔子在吃蘿卜。”“婭婭你扮演的是誰呀?你在干什么?”“我是一只蝴蝶,我在飛。”……

在本次暖身活動中我們大致進行了三次“變變變”,從“教師明確動物——教師加入形容詞——幼兒自由發揮”即把握戲劇活動中的“三次原則”,即遵循了教與學的循序漸進原則。在“走走停停”中,教師請幼兒停下來的時候即興做出動作,教師采訪幼兒,了解其扮演的是什么動物、正在干什么等。通過游戲中輕松的氛圍以及采訪的形式,我們發現平時性格內向、不愿意主動發言的幼兒,可以自信地與教師進行交流并且對照往常語言活動中扭捏的表達,在戲劇游戲中他們顯得更加大方自信。

(2)活動中期 表演游戲

情景5:我們一起演

在掌握整個故事之后,教師手持大餅開始講述,“是你咬了我的大餅嗎?”教師走到睿睿面前,“不是我,你看!”睿睿與周圍的幼兒一起大聲回答。

根據小班幼兒的年齡特點,在表演游戲中事實上并不需要分角色進行演繹,大家可以扮演同一角色,說同一句臺詞。在之前語言活動的表演環節,時常請一位幼兒扮演一個角色,幼兒會因為害羞不愿意進行表演。當我們改變策略后,請一組人甚至所有人來扮演同一角色,就規避了此類問題。我們可以明顯感受到,在大家一起表演的氛圍中往常那些容易害羞不自信的幼兒也愿意進行語言表達。

(3)活動后期 放松游戲

情景6:大家的牙印

最后環節,準備進入最后的放松游戲,“讓我們一起來咬一咬手中的餅干吧!看一看自己的牙印吧!”“咦?我的怎么是平的?”“你看我的牙印是這樣的!”幼兒在最后環節自由進行討論。

戲劇游戲的放松環節一般分為圍繞主題討論或者情感抒發進行的語言表達以及為緩解活動中身心緊張而進行的放松游戲。在本次戲劇游戲的結尾中,教師延續了故事情境,設計了品嘗餅干、觀察牙印的環節并鼓勵幼兒自由討論分享,這是根據活動主題和幼兒年齡特點而特別設計的,讓幼兒在吃吃玩玩的愉快氛圍中結束活動,幼兒之間進行的自由語言表達可能也是一個科學類的活動開始。

3.3 表演體驗 梳理邏輯

《指南》中明確指出,3~4歲幼兒需要能夠口齒清楚地說兒歌、童謠或復述簡短的故事。當幼兒因為急于表達而說不清楚的時候,教師需提醒幼兒不要著急慢慢說;同時教師要耐心傾聽,給予必要的補充,幫助幼兒理清思路并清晰地說出來。我們將采用以下兩個策略幫助幼兒理清語言表達中的邏輯。

(1)難點前置

情境7:是誰咬了我的大餅

在出示小豬被咬的大餅之后,教師走到個別幼兒面前“球球,是你咬了我的大餅嗎?”“昊昊,是你咬了我的大餅嗎?”“珊珊,是你咬了我的大餅嗎?”……

在活動開始初期,教師連續問了3~4名幼兒,讓幼兒初步感知了主要句型“××,是你咬了我的大餅嗎?”在這個互動過程中教師把學習的難點前置,在情境中重點練習了問句“是你咬了我的大餅嗎?”為接下來幼兒直接參與互動式講故事奠定了基礎。小豬第一個問的是小鳥,因為教師與幼兒互動時已經練習了問話“是你咬了我的大餅嗎”,那么在遇到小鳥的時候就可以讓幼兒一起來說小豬的臺詞,讓幼兒參與互動式講故事,引導幼兒進行語言表達。

(2)運用加法

情境8:逐步豐富對話

“如果大餅真的不是狐貍咬的,狐貍可能還會說什么呢?你們來猜一猜。”“不是我咬的。”“為什么不是鱷魚咬的呢?你們來說說。”“因為牙印不一樣,你看。”在故事中,小豬依次遇到了小鳥、小兔、狐貍、鱷魚以及河馬五個好朋友,通過前期對于故事的了解我們可以發現每一次遇到不同的動物都是重復三句話,也都是通過對比牙印來判斷是不是這個動物咬了大餅。在接下來的對話中,可以逐步讓幼兒完整對話。例如遇到小兔子時,讓幼兒增加說“啊嗚”;遇到狐貍時,讓幼兒增加說“不是我,你看”;遇到鱷魚時,再增加說“嗯,果然不一樣”;最后遇到河馬,幼兒可以完全獨立說出故事中的完整對話。通過這種逐步加法的方式,幫助幼兒梳理角色臺詞的邏輯性,為幼兒有邏輯地演繹整個故事打下基礎。

4 成果與收獲

4.1 喜愛戲劇游戲 積極參與

在分別進行常規語言活動與戲劇游戲后,我們通過“積極參與活動的人數”以及“注意力集中時長”兩方面進行數據收集及分析。在常規的語言活動中,積極參與的人數只有全班50%,而幼兒注意力的時長僅僅維持在5分鐘左右;在由“三階八策”架構的戲劇游戲中,我們發現積極參與其中的幼兒有18人左右,占到了全班的72%,而注意力的時長也從5分鐘提高到10分鐘左右。

戲劇游戲“誰咬了我的大餅”是依托繪本開展,在開展的過程中發現故事整體的難易度是非常適合小班幼兒年齡段去進行深入開展。在整體活動過程中,可以直觀地感受到幼兒興趣始終很飽滿沉浸在故事中,目光也可以被PPT內容以及道具吸引。

4.2 喜歡游戲環節 自信表達

在開展常規語言活動中,幼兒常常會因為不自信、害羞等原因抗拒與教師產生互動進行語言表達。面對教師的直接提問,可能會對幼兒產生壓力,讓幼兒懼怕說錯從而越來越不敢說。《指南》中指出,幼兒的語言能力是在交流和運用的過程中發展起來的。教師應該為幼兒提供語言表達的機會與平臺。

在活動結束之后,我們和幼兒一起進行了“自我評價”以及“教師評價”。幼兒通過貼貼紙的方式給自己活動時的心情做出評價,通過“幼兒評價”我們可以明顯發現在活動中保持身心愉悅狀態的小朋友有21人,4人覺得一般,0人不開心;通過“教師評價”發現13名幼兒相較之前的活動是有進步的值得肯定。通過“誰咬了我的大餅”戲劇游戲我們可以明顯感受到,平時因為害羞不自信而抗拒表達的幼兒,在輕松游戲氛圍中變得享受也慢慢地愿意說、敢說了,這是對于幼兒來說是非常大的轉變,對于教師來說也是一個非常愉快的收獲。

4.3 故事邏輯清晰 清楚表達

每一個故事都存在脈絡與邏輯,本次戲劇游戲教師采用了“難點前置”以及“加法”兩種方式幫助幼兒更好地梳理故事本身邏輯促進幼兒語言表達。

通過活動中的“表演游戲”,教師將幼兒表述故事的完整度分為三個不同階段并對此進行分析。我們發現在經過“三階八策”架構的戲劇游戲,有72%的幼兒可以完整有邏輯地完成互動式表演;20%的幼兒需要在同伴或教師的提示下完成互動式表演;僅有8%的幼兒還需要同伴或教師幫助鼓勵才能參與其中。根據數據顯示,我們相信這種戲劇游戲更適合幫助幼兒開展語言表達類的活動。

5 結語

我們致力于培育“會傾聽、善溝通、樂表達、有自信”的初具藝術氣質、健康發展的幼兒。小班幼兒通過戲劇游戲的形式來促進語言表達的發展,使其進一步靠近“樂表達、有自信”的預期目標。相信在未來中大班,我們依舊可以使用戲劇游戲,運用各種貫穿始終的游戲形式幫助幼兒迅速代入角色、觸發同理心并主動參與學習中并獲得成功體驗,從而達到“樂表達、有自信”的預期目標。