基于素質培養的生態文明教育體系建設思考

張錦 朱小梅

素質培養的根本目的在于提高學生的綜合素養,實現知識能力與素質的一體化培養。現代生態文明教育基于深厚的理論基礎,是辯證唯物主義觀的體現。現代生態文明教育能夠培養學生辯證的思維能力,提高學生的綜合素質,滿足社會發展對人才的必然要求,是高校素質教育內涵的豐富和外延,從根本上體現素質教育的要求。現代生態意識的培養要結合課程教學性質和內容,從人才培養的目標要求、課程本質及教學內容到教學模式、教學方法及考核評價等多方面統籌協調與融合,促進學生綜合素質和能力的提高,達成人才培養目標要求。

1 緒論

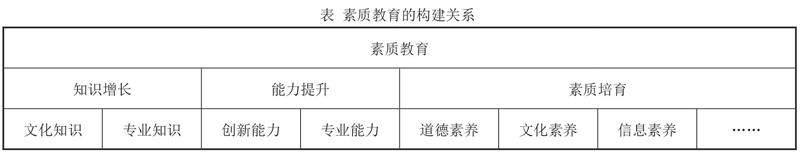

“十年樹木,百年樹人”。教育作為事關國家發展和民族未來的千秋基業,是國之大計、黨之大計,在現代化建設中具有基礎性、先導性、全局性的地位和作用。高等教育是指受教育者在受過中等教育之后的專業教育和職業教育,是培養高級專門人才和職業人員的主要社會活動。現階段,隨著社會的發展和人才培養的需求變化,我國高等教育的目的主要是培養“德智體全面發展的具有創新精神與實踐能力的高級專門人才”。“素質教育”作為一種教育理念,從最初提出的“人文素養”培育到“人文素養”“文化素養”“信息素養”的多素養目標協同的創新人才培養經歷了不同發展階段,其思想意識和理念逐漸發生了變化,越來越具有更豐富的意義和內涵。1987年S·拉塞克等人在《從現在到2000年教育內容發展的全球展望》一書中指出,“發展素質教育,培養人格力量已被認為是21世紀教育的中心特征。尤其在面對世界科技發展日新月異、國際競爭日趨激烈的新形勢下,提高民族素質和國際競爭力是對世界每個民族的要求。”實施素質教育、全面提高學生素質是教育發展的時代要求和主旋律。現階段的大學生培養要求學生具備寬廣的基礎知識和不斷發展、不斷創新的能力,既要尊重歷史、尊重文化,同時要不斷發展、不斷創新,不僅具備豐富的知識和廣闊的視野,更要具備不斷發展的創新精神、創業能力和創業技能,具有高度的社會責任感和主人翁精神,不僅適應專業的需求,同時能夠在未來的專業研究領域不斷協同創新、開拓發展(如表)。素質教育是國家培養高素質人才的重要教育理念。隨著時代的發展和人才培養模式的變化,素質教育逐漸從理論研究走向實踐,并走向創新創業階段。

隨著社會發展進程的加快和現代社會的不斷深化發展,社會的結構關系和需求不斷發生發展并變化,社會對人才的需求和要求標準逐漸發生變化。現階段,對人才的需求不僅要求具有廣義的知識和能力及素質,更要求具有全局發展的世界觀和具有整個社會協同可持續發展的思維理念,充分認識當代社會發展的主要問題和矛盾,辯證地思維。現代生態文明建設思想的構建順應時代發展的潮流,充分認識社會發展的主要問題。生態文明建設是基于人類社會發展與資源環境之間的矛盾提出的文明發展與建設理念,是實現可持續發展的根本途徑。“生態興則文明興,生態衰則文明衰”。生態文明建設是關系黨和國家發展的根本大計。著名的教育思想家陶行知指出,“深化教育是國家萬年根本大計。”教育是我國的國之大計、黨之大計。可見,生態文明建設與國家深化教育的本質意義和內涵相同,二者站在相同的高度,基于相同的思想基礎、遵循相同的發展理念,都是推動國家和社會發展的第一原動力,殊途同歸。因此,生態文明建設的根本要納入教育育人的全過程,作為教育和人才培養的組成部分,推進教育的發展,促進社會的可持續發展和共同繁榮。

2 生態文明教育與素質教育的關系

“綠水青山就是金山銀山”。生態文明建設體現社會可持續發展的觀點,注重資源、環境與社會的協調統一發展。有學者指出,生態文明教育是一個系統的科學體系,與人文社會科學、自然科學及工程技術等學科密切聯系。生態文明意識的培養對人才的素質培養具有極其重要的作用,可以在人文、自然和社會等多方面協同培養,促進整體素質的提高。作為素質教育的基本內容和素質培養的體現,生態文明教育要納入教育育人的全過程,不僅要作為理論教育的體系內容,更重要的是要在人才培養的實踐中不斷踐行,真正做到知行合一,實現立德樹人的基本目標。

生態文明建設具有重要的理論基礎,是生態學理論在人類發展道路探索中的具體應用和體現。生態文明理論基于馬克思主義的辯證唯物主義觀點,充分認識人與自然和社會的辯證統一關系,其發展源于社會生產的迅猛發展和不斷發展變化的環境問題以及環境問題對社會發展的影響而不斷發展,重點關注自然、社會和人類的協調統一和可持續發展。黨的十八大以來,黨和國家對生態文明建設的理論體系不斷完善,把生態文明建設列為“五位一體”建設總體布局,要求“加強生態文明宣傳教育,增強全民節約意識、環保意識、生態意識,形成合理消費的社會風尚,營造愛護生態環境的良好風氣”。作為一項系統工程,生態文明建設及基于生態文明意識培養的教育逐漸提上日程,要求把生態文明教育納入教育育人的全過程,在教育教學的過程中讓學生逐漸了解生態文明,認識生態文明發展和生態文明建設的重要性和必要性,逐步將生態文明意識觀從人文關懷擴展到對人文、資源與環境及社會的協同發展觀,深化理解生態文明系統建設的內涵,不斷踐行生態文明建設與發展的步伐,實現“價值”的塑造和深化。

生態文明思想基于馬克思主義關于人與自然的辯證協調關系,是辯證唯物主義觀的充分體現和發展。生態文明教育具備堅實的理論基礎和雄厚的實踐發展經驗,生態文明教育體系在發展中不斷創新、不斷完善,具備了豐富的教育體系內容。生態文明教育體系包括豐富的生態環境和社會發展觀點的理論知識,同時包括物質文化教育的理念及人類社會永續發展的規律和要求。因此,生態文明教育的意義不僅在于提高學生的生態文明意識,提高人與自然和諧共處、社會可持續發展的生態理念意識,更在于提高學生的基本人文道德素質和文化素養,提高學生認識自然、認識社會以及自然和社會的發展規律,從而自發地認識社會的需求和自身的發展方向,認識自然、社會和人類的關系,學會辯證地認識問題和分析問題并不斷提出解決問題的創新方法,不斷提高自己的道德文化素養和知識水平及創新能力,自覺加強理論知識的學習和修養,強化個人素質和能力的提高,在不斷發展的社會推動下提高自身的創新意識和能力,推動自身不斷地努力,不斷適應社會發展,為實現社會發展的人才需求目標而自覺奮斗。

可以發現,生態文明教育是全方位的教育發展,是素質教育基本要求的具體體現,體現了素質教育的本質內涵,滿足現代社會人才培養是素質教育的基本要求和發展所在。現代高等人才培養的素質教育要求必須加強生態文明教育,將生態文明教育作為素質教育的基本內容,在人才培養的過程中不斷踐行生態文明教育,體現貫徹立德樹人全方位人才培養的要求。

3 基于素質教育的生態文明教育體系及途徑建設

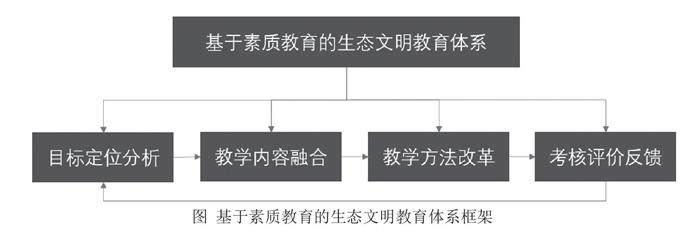

生態文明教育滿足現代社會發展對人才培養的基本要求,基于堅實的素質培養理論基礎,是素質教育的根本體現和現代社會人才素質培養的進一步豐富和發展,充分體現了中國特色社會主義人才素質培養的教育思想,更為素質教育提供了豐富的內涵和價值取向。現代生態文明觀體現了明顯的中國特色社會主義特點,生態文明建設反映了社會意識形態的發展方向。生態文明教育作為中國特色社會主義教育的重要組成部分,教育內容和教育模式結合現代教育的基本要求和改革發展而不斷發展,更好地實現了素質教育的基礎要求,同向同行。生態文明教育體系具有豐富的發展理論基礎和實踐經驗,要將生態文明教育很好地納入高等學校的教育教學育人體系,與教書育人的各環節相融合,實現生態文明教育的全方位培養以及個人素質和能力的全面提高。基于素質培養的內容和基本要求,培養生態文明觀、加強生態文明教育是現代高等人才培養的重要組成部分,建立基于素質培養的全過程全方位的生態文明教育體系至關重要(如圖)。生態文明意識的全過程全方位融合式培養,要從現階段人才教育培養的基礎目標定位出發,不僅要體現在教學內容中,更要體現在教學環節各過程中,切合有效途徑,做到全面全過程綜合,做有根之木、有源之水,從根本目標到教學形式到內容全方位交融滲透,潛移默化,實現素質教育的根本目的要求,達成素質教育的目標。

(1)培養目標的定位引領。目標是航向、是指引,“目標導向”在高等教育教學及育人過程中具有重要的指導引領作用。培養目標定位人才培養的方向,引領人才培養的未來發展。人才培養目標的定位不僅包括專業培養的目標要求,同時也包括素質和能力的培養目標要求。現階段具有中國特色社會主義人才培養中,素質培養是人才培養目標定位的最基本層面,體系了現階段隨著社會發展對人才需求的基本發展方向。通常,隨著社會的發展和對人才需求的變化,對人才素質培養的要求也隨之不斷發展變化,人才培養定位將素質培養的要求與社會的發展需求緊密結合。堅持節約資源、保護環境是我國的基本國策。黨的十八大把生態文明建設納入中國特色社會主義事業“五位一體”總體布局,大力推進生態文明建設,努力建設美麗中國,實現中華民族永續發展。生態文明教育是當代具有中國特色社會主義文明教育的重要體現,生態文明意識的培養和生態素質的加強是當前社會發展的必然要求,加強生態文明素質的培養是全面提高大學生綜合素質的充分體現,應將生態素質的培養作為大學生素質培養的基本要求。生態文明素質本質上即包含道德素質又包括文化素質和能力素質等方面,是道德素質和文化能力素質的雙向結合及擴展和外延。在大學生培養中關注生態文明素質的培養和加強,不僅可以提高大學生的道德品質和文化素養,同時提高學生對社會發展問題的關注,自覺加強了對資源和環境的變化的關注及對生態環境和資源的保護意識。同時,生態環境的關注和保護意識的提高必然會提升對生態環境和資源保護的理論知識的學習和關注,同時會引發學生對生態環境和資源保護的創新意識和思考,提高學生自主思考和自主創新的能力,生態文明素質的提升相應提升了學生的生態文化素質和創新能力。

(2)課程教學與內容的統合。課程的教學內容與教學目標定位緊密結合,反映教學目標的定位方向,是達成人才培養定位目標的直接體現。為實現生態文明教育的目標定位,在課程教學和教學內容中應有充分的體現和反映。生態文明教育本身作為一種文化素質的培養,其教學內容需要與學生培養的專業課程教學內容相融合,充分體現在課程的教學環節中。但由于不同專業的性質特點不同,其課程及教學安排應有各自的特色,生態文明教育的內容很難也無須做到必須單獨列出具體的課程,而是要結合專業培養的課程教學體系及教學內容,作為學生專業知識體系的一部分將生態文明教育的內容體現在不同的課程環節中,如結合課程思政的內容建設,作為素質教育的一個層面,實現生態教育教學內容和專業課程教學內容的有機與緊密融合。

(3)多樣化的教學形式與教學方法。不同的教學方法在不同方面影響調動著學生的積極性,反映出不同的教學效果。由于專業性質及課程性質和內容不同,針對不同課程采取的教學形式和教學方法不是一成不變的,可以是多樣化結合的。根據課程性質與內容,可以借助不同的多媒體渠道采取理論講授法、案例研討法、角色代入法、情景模擬法、問題討論法、調研法和數據分析法等,不同的教學形式和教學方法更能與不同的課程教學內容相貼合,一方面擴展豐富課程的教學內容,很好地與社會發展前沿相結合,讓學生了解學科專業的發展歷史和未來發展趨勢,直面社會未來的發展需求,辯證地了解社會發展及專業建設與發展的關系,促進對人與自然和社會的協同發展規律的理解,同時能很好地調動學生的課程學習與參與積極性,發揮學生自主思考與問題分析的能力,切實鍛煉并培養學生的自主創新能力。此外,在課程教學中采取不同的教學方法,可以充分自主利用課外豐富的資源條件,讓學生調研學習并及時分析與課程相關的資源,了解社會的發展趨勢,培養現代生態文明觀,全面提升學生的素質,實現能力與素質的協同培養。

(4)考核評價與信息反饋。考核評價是課程教學的重要方面,對課程建設具有積極的促進作用。考核評價不僅是考查學生的學習情況,也是督促教師對課程的教學內容和教學方法進行及時調整與改進的有力保障,更是評價分析課程教學目標達成的重要方面。為適應素質教育的目標要求,課程考核的方式方法要隨著教學內容和教學形式與方法的變化而調整,考核的內容應基于課程的教學基礎,不僅考查學生對基礎理論知識的掌握程度,同時應考核學生的素質養成和能力提升效果。因此,課程考核應與課程平時的教學內容相關聯,建立課程考核的動態時間軸,把課程考核在時間上分散化,這樣有利于教師及學生及時了解學生對教學內容的掌握及能力的提升情況并相應進行調整和改進,有利于促進教師教學步伐的調整和改進,同時能使學生及時了解自己的學習情況、推動學生自主學習節奏的調節,提高學生的學習積極性和整體學習效果,促進學生學習能力的提升。此外,通過建立合理的評價考核及反饋體系,教師能夠及時了解整個課程的教學情況及效果,分析課程教學目標的達成情況,針對課程思考教學內容和教學方法等方面的改進,建立課程教學改進的閉路循環,更好地達成人才培養的目標要求。

4 結語

綜合素質培養和能力提升是現代人才培養的基本目標要求。中國特色社會主義生態文明教育反映了現代人才培養目標要求的特點,是高等教育人才培養素質要求內涵的豐富和外延,對達成人才培養目標具有積極的促進作用。結合專業課程教學,有效地構建生態文明教育與專業課程教學充分融合的課程教學體系對促進人才培養目標達成具有積極的推動作用。現代生態文明教育基于堅實的理論基礎,是理論和實踐結合的充分體現,基于素質培養的生態文明教育可以很好地實現學生知識、能力和素質的綜合培養。

本文系中國高等教育學會生態文明教育研究分會“生態文明教育與研究實踐”課題“習近平生態文明思想融入‘環境工程原理課程思政的途徑和方法研究”研究成果,No.21ZSSTWMYB04;遼寧省教學改革項目“基于‘師生共同體的環境工程專業課堂教學模式改革構建與實施——以《環境工程原理》為例”“習近平生態文明思想指導的《社會責任與工程倫理》課程思政研究”研究成果,No.21ZSSTWMYB07。