指向深度學習的高中物理體驗式習題教學

周紅娜

【摘要】“活動與體驗”是深度學習的特征之一,通過三個案例的分析,探討體驗式習題教學策略,讓學生在活動與體驗中嘗試解決問題,以培養(yǎng)學生的建模能力,促進深度學習能力的發(fā)展.

【關鍵詞】高中物理;深度學習;習題教學

1 引言

高中生學習物理的困難之一是不能很好地用所學物理知識去解決問題,這種困難在“真實問題情境”的問題解決中會被進一步放大,其根本原因在于學生不能理解問題情境,進而無法依據(jù)條件建立物理模型.在中學階段,習題教學是培養(yǎng)學生問題解決能力的主要途徑,然而傳統(tǒng)高中物理習題教學以教師的講授為主,學生在接受知識的過程中很少主動參與,這種教學模式對學生建模能力的培養(yǎng)不夠充分.2014年9月,教育部基礎教育課程教材發(fā)展中心正式實施“深度學習”教學改進項目研究工作,“深度學習”的特征之一是“活動與體驗”.本文將通過三個案例探討讓學生在活動與體驗中嘗試解決問題,以培養(yǎng)學生建模能力,促進深度學習能力的發(fā)展.

2 設計演示實驗將問題情境真實再現(xiàn)

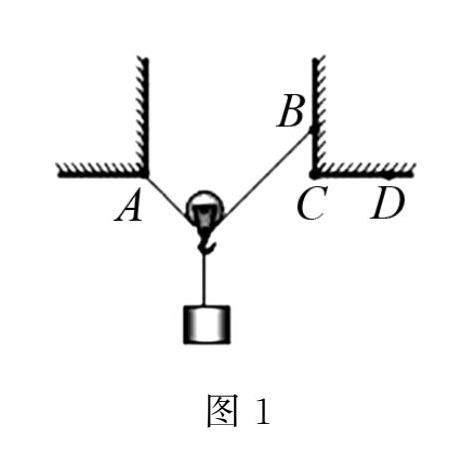

例1 如圖1所示,將一根不可伸長、柔軟的輕繩兩端分別系于A,B兩點上,一物體用動滑輪懸掛在繩子上,達到平衡時,兩段繩子間的夾角為θ1,繩子張力為F1;將繩子一端由B點移動至C點,待整個系統(tǒng)達到平衡時,兩段繩子間的夾角為θ2,繩子張力為F2;再將繩子一端由C點移至D點,待整個系統(tǒng)達到平衡時,兩段繩子間的夾角為θ3,繩子的張力為F3,不計摩擦,則( ?)

(A) θ1=θ2=θ3. ?(B)θ1<θ2<θ3.

(C)F1>F2>F3.(D)F1=F2<F3.

分析 本題解題思路是先由繩子端點的移動判斷兩段繩之間角度的變化,再進一步由平衡條件分析力的變化.學生很容易理解當繩子一端由C點移至D點時,兩段繩子間的夾角增大;但很難接受當繩子一端由B點移至C點時,兩段繩子間的夾角不變可以從數(shù)學的角度證明這一結(jié)論,其根本原因在于學生對這一情境缺乏必要的感性認識.

解決方案 為了解決這一問題,筆者設計了下面實驗對案例1中的情境進行再現(xiàn).如圖2所示,將方木板用鐵架臺固定在豎直平面內(nèi),細繩一端系在木板的右上角,掛有重錘的動滑輪穿過細繩,用手拿住繩的另一端沿著木板的豎直邊上下移動,讓學生觀察滑輪的移動情況,實驗結(jié)果是滑輪會沿著右段繩所在的方向移動,但兩段繩子間的夾角不變,為了易于觀察,可提前在木板上沿著右段繩子的方向畫一條直線.該裝置還可以演示下面變式中問題的情境.

變式 如圖3所示,若將繩子的P端沿著天花板往右緩慢移動,則兩段繩子之間,盡管的夾角如何變化?(不考慮滑輪的摩擦力)

分析 緩慢移動繩子的P端,可認為整個過程系統(tǒng)處于平衡狀態(tài),故繩中拉力始終不變,由平衡條件及力的矢量疊加原理可知兩段繩之間的夾角是不變的,學生對這一結(jié)論也很難理解.

解決方案 按圖3安裝好實驗器材,如圖4所示,緩慢移動繩子的P端,可以觀察到M2緩慢上升,但兩段繩子之間的夾角不變.

通過上面的演示實驗,讓學生直觀地觀察到問題的真實情境,將抽象問題可視化,學生會更容易理解和接受其原理,學生只有接受事實,才能徹底理解和解決問題.

3 設計學生體驗突破情境難點

例2 如圖5,某幼兒園要在空地上做一個滑梯,根據(jù)空地的大小,滑梯的水平跨度確定為6m.設計時,滑梯和兒童褲料之間的動摩擦因數(shù)取0.4,為使兒童在滑梯游戲時能從滑梯上滑下,滑梯至少要多高?

分析 本題是人教版高中物理教材(2019版)中的一道例題,這是一道真實情境問題,學生的困難在于難以理解“為使兒童在滑梯游戲時能從滑梯上滑下”與“滑梯至少要多高”之間的內(nèi)在聯(lián)系,從而無法建立模型解決問題.

解決方案 筆者在引導學生解決這一問題時,設計了以下體驗活動.

活動一 如圖6所示,讓學生用手推水平桌面上的書本,不斷增大推力,直至書本被推動,讓學生總結(jié)書本被推動需要滿足的條件.

活動二 如圖7所示,將橡皮擦放在書本上,緩慢抬高書本一端,觀察橡皮擦何時滑動,思考橡皮擦相對書本滑動的條件.

通過活動一讓學生總結(jié)出書本滑動的條件是當靜摩擦增大到最大靜摩擦力時,通過活動二讓學生感受到當書本一端不斷被抬高時,斜面傾角增大,重力沿斜面的分力增大(相當于活動一中增加手對書本的推力),靜摩擦力隨之增大,同樣當靜摩擦增大到最大靜摩擦力時橡皮擦開始滑動.然后將學生的體驗直接遷移到例2中的情境中去,學生很容易就能突破該問題的難點.

4 仿真實驗模擬問題情境

例3 臺球是大家比較喜愛的一項運動.在光滑水平面上,小明利用一個白球A以初速度v0去撞擊2020個一字排開的花球來模擬,如圖8所示,已知球與球之間的碰撞為彈性正碰,白球質(zhì)量是花球質(zhì)量的2倍,則編號為1的花球的最終速度為多少。

(A)43v0. (B)23v0.

(C)13v0. (D)v0.

分析 本案例中的情境為多球碰撞問題,因花球緊挨在一起,當白球撞過來時,花球間如何碰撞是本題難點,學生的看法主要有兩種:看法一認為可以把所有的花球看成一個整體進行分析,由碰撞規(guī)律可知,白球與花球碰撞后會反彈回去,花球作為一個整體運動起來;看法二認為白球先與2020號球碰撞,2020號球再與2019號球碰撞,以此類推.持有看法一和看法二的同學都有各自的困惑,持有看法一的同學不能確定緊挨在一起的花球是否可以看成緊密結(jié)合的一個整體,持有看法二的同學進一步分析可知,2020號球與2019號球碰撞后速度再次為零,而此前白球與2020號球碰撞后的速度為13v0,還會與2020號球發(fā)生第二次碰撞,緊接著2020號球與2019號球碰撞后速度又一次為零,此時還有剩余速度的白球會與2020號球發(fā)生第三次碰撞,如此循環(huán)下去,很顯然這與實際情況不符.

解決方案 由于該問題情境是理想化情境,無法用真實實驗進行探究,所以筆者利用“物理仿真實驗室”計算機軟件進行三次不同的情境模擬.

模擬1 將花球緊密接觸在一起,讓白球去撞擊花球,實驗現(xiàn)象為花球作為一個整體運動起來,白球反彈回去,如圖9所示.

模擬2 使花球間有非常小的間隙,讓白球去撞擊花球,實驗現(xiàn)象為花球同時散開,最右邊的花球速度最大,最左邊的花球速度幾乎為零,白球速度為零,如圖10所示.

圖10

模擬3 將花球間有較明顯的間隙,讓白球去撞擊花球,實驗現(xiàn)象與持有看法二的同學分析的結(jié)果一樣,花球與白球多次碰撞,直至速度為零,而每當花球與白球碰撞一次,白球就將速度依次傳遞給最右邊的小球(質(zhì)量相等小球彈性碰撞的結(jié)論).

模擬3實驗結(jié)果說明模擬2中之所以沒有看到花球與白球多次碰撞是因為白球間間隙太小,多次碰撞時間極短,因而表現(xiàn)出來的便是模擬2中一次碰撞全部散開的實驗結(jié)果.

通過以上模擬實驗可知,看法一和看法二均正確,問題的關鍵在于2020個一字排開的花球之間到底有無間隙.從題目的語言描述及實際情況,筆者支持看法二.

5 結(jié)語

以上三個案例分別通過演示實驗、學生體驗、仿真實驗的手段讓學生身臨其境地理解問題情境,以幫助學生破除物理情境與物理模型之間的壁壘,為問題的解決搭好腳手架,同時讓學生感受到物理離生活很近.總而言之,無論是從學生問題解決能力的培養(yǎng)上,還是從學科育人的價值上來看,體驗式習題教學都是有效的路徑之一.

參考文獻:

[1]陳志慧.高中物理課堂情境體驗教學研究[J].數(shù)理化解題研究,2020(24):57-58.

[2]龔晴.核心素養(yǎng)視野下高中物理體驗式教學的研究[D].揚州:揚州大學,2021.

[3]張彬.高中物理“體驗式”教學模式的研究[D].上海:華東師范大學,2020.

[4]嚴云佳.基于學生體驗的高中物理習題課有效性初探[J].湖南中學物理,2012,27(09):14-17.

[5]沈亮.高中物理教學體驗式情境的創(chuàng)設研究[J].中學物理,2013,31(21):28-29.