試論中國歌劇復演率低問題的成因及解決辦法

楊豐澤

摘要:當下部分中國歌劇存在復演率低的問題,這是因為“速成型創(chuàng)演模式”讓作品缺少推敲打磨,致使其質量不高,而過度求新求異的“先鋒歌劇”又脫離當代普遍大眾審美。本文通過探討中國歌劇復演率低的現(xiàn)象,揭示其原因并尋找發(fā)展的新出路。

關鍵詞:中國歌劇;當代歌劇;復演率

一、中國歌劇復演率低的現(xiàn)狀

筆者據期刊《歌劇》2019年發(fā)布的“中國2018年度歌劇演出概覽”統(tǒng)計計算得知:2018年度歌劇演出中,在列的中國原創(chuàng)歌劇共計54部,達到2個演出地點2場次演出的歌劇只有13部,而達2個以上演出地點2場次以上演出的歌劇只有6部。據2022年發(fā)布的“中國2021年度歌劇演出概覽”劇目計算:在列中國原創(chuàng)歌劇多達69部,而達2個以上演出地點2場次以上演出的僅有7部。據2023年發(fā)布的“中國2022年度歌劇演出概覽”劇目計算:在列中國原創(chuàng)歌劇有43部,達2個演出地點2場次演出的共有7部,達2個以上演出地點2場次以上演出的僅有4部。

以上三組數據統(tǒng)計客觀反映了近年歌劇創(chuàng)演的“低復演率”現(xiàn)象。在2016年紀念“興城會議”30周年論壇中,原《人民音樂》副主編于慶新曾指出:“有些作品的世界首演其實幾乎都是絕演,就演一次。但復演率卻是衡量一部作品藝術價值和生命力的重要標準。”[1]

二、中國歌劇復演率低的原因

(一)速成型創(chuàng)演導致歌劇質量欠佳

時代飛速發(fā)展,生活節(jié)奏越來越快,部分創(chuàng)作者急功近利、內心浮躁,造成了當代歌劇“速成型創(chuàng)演”現(xiàn)狀,進而引發(fā)作品質量欠佳帶來歌劇低復演率的現(xiàn)象。

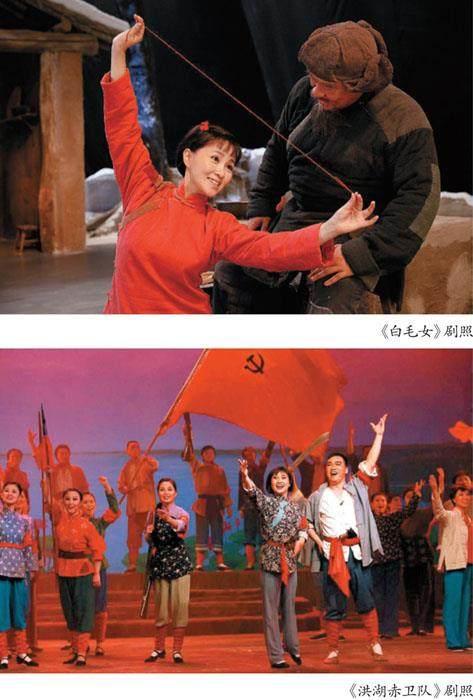

較之歷經了半個多世紀創(chuàng)演沉淀的《白毛女》及諸多經久不衰的早期歌劇創(chuàng)作,當下某些歌劇的創(chuàng)演模式好似踩著風火輪走高速,平均僅幾個月的創(chuàng)作周期,與早期歌劇數年創(chuàng)作不計時間成本、深入挖掘、充分打磨之下的精誠之作相比,自然相差甚遠。當下許多歌劇在創(chuàng)作技法更成熟、舞美制作更先進、創(chuàng)作條件更便利的情況下,整體創(chuàng)作質量的深刻度、感人度、耐品度、精致度等方面還未達到早期經典歌劇的質量。找其因再除其弊,就得回到創(chuàng)作初心上來。早期經典歌劇都是在不慕名利、純粹堅定地為大眾創(chuàng)作初心導向中創(chuàng)作出的。而當下歌劇大多為評獎而創(chuàng)演,對是否獲得觀眾的認可以及復演率高低卻漠不關心。

這種“快歌劇”生產模式下,通常一個歌劇的誕生從定題創(chuàng)作、劇本音樂寫作到排練演出只有幾個月甚至短至月余。在這種拆彈倒計時般的創(chuàng)作中,還存在不少歌劇演員同時出演幾部歌劇的情況,排練及趕場時間過于短促緊張而致使最終發(fā)揮與呈現(xiàn)效果大打折扣。這種創(chuàng)作態(tài)度下,短短月余的時間就要將一部歌劇搬上舞臺,排練期間劇本音樂仍在創(chuàng)作并屢屢修改,以至“譜無定譜”,甚至在公演前幾天還沒有完全定稿,整部劇還沒有完整排演過一遍。這樣的“速成型創(chuàng)演”歌劇與經典精品藝術的創(chuàng)作規(guī)律及精神背道而馳。

在演出制作方面,部分制作方為了突出效果對歌劇逐漸形成了大制作、大場面、大投資等要求,忽視了其內在的音樂與戲劇核心,且為了呈現(xiàn)“足量”舞臺音響效果而出現(xiàn)了大量“帶麥”演唱的情況。

現(xiàn)代精品歌劇的創(chuàng)作都有一個共同特征,便是創(chuàng)作的發(fā)心正、歷時久、周期長。如歷時三年打造的歌劇《駱駝祥子》;從文本創(chuàng)作到音樂創(chuàng)作,再到首演歷時近七年之久的歌劇《蘭花花》;從醞釀創(chuàng)作到首演成功前后歷時近十年,易稿八次的歌劇《邊城》。

藝術經典的誕生離不開純粹求真的發(fā)心導向,只有至真至情、精誠投入的匠人精神才會創(chuàng)造出藝術經典。藝術創(chuàng)演的創(chuàng)作周期有其科學規(guī)律,欲速則不達,作品質量差觀眾不買賬是導致歌劇低復演率現(xiàn)狀的重要原因之一。

(二)“曲高和寡”的“先鋒”“現(xiàn)代”歌劇脫離當代大眾審美

有的先鋒歌劇“為了創(chuàng)新而創(chuàng)新”,盲目追求新技法,背離了社會現(xiàn)實、時代精神、民族文化與社會價值觀,不是出于表達戲劇內涵的必要手段之需,只是一種標新立異式的“現(xiàn)代化”。“先鋒歌劇”根據藝術表現(xiàn)的需要恰當選擇無調性的手法是可取的,但須在遵循歌劇本體音樂與戲劇性合理性關系的基礎上,建立與當代大眾審美的客觀規(guī)律、觀眾耐受度的平衡適配度相統(tǒng)一的創(chuàng)作準則。在此基準下,可以再通過多種媒體及平臺增加面向廣大觀眾的交流與互動的機會,逐漸提高大眾鑒賞力。否則,沒有鑒賞基礎的觀眾聽到先鋒劇的反傳統(tǒng)音樂會難以適應,那些不諧和與不確定性音樂“支離破碎”“極度刺耳”,使未經“專業(yè)訓練”的普通觀眾難以理解接受,甚至誤解為搞怪。像1952年美國著名作曲家約翰·凱奇在紐約演奏的“4分33秒”那樣的先鋒派音樂作品,在今天演奏也還是觀眾稀少。“先鋒歌劇”要打破傳統(tǒng)的審美規(guī)律獲得觀眾,還需要循序漸進,耐心培養(yǎng)觀眾的鑒賞能力。

民族歌劇之所以能獲得觀眾喜愛,在多種歌劇風格類型中較具大眾喜聞樂見的藝術吸引力,就是因其歌劇審美品格扎根于民歌和戲曲等傳統(tǒng)藝術的深厚土壤中。其來源的多樣性、包容性使之具有較強的開放性和豐富性,正是這種滋養(yǎng),才使其有了無窮的藝術魅力。

上世紀90年代的歌劇創(chuàng)作雖然在作曲技巧上有了很大提升,但有些歌劇作品明顯盲目地去模仿西方歌劇的創(chuàng)作模式,并沒有實現(xiàn)歌劇的本土化轉化,導致創(chuàng)作出來的作品不倫不類、怪腔怪調。將潛在的觀眾拒之門外,使廣大觀眾敬而遠之,形成歌劇太過高雅的觀后陰影。

當代先鋒歌劇創(chuàng)作中存在輕視可聽性、可看性等體現(xiàn)歌劇美的重要因素,一味追求先鋒性而摒棄犧牲歌劇美的偏頗創(chuàng)作觀念。關于先鋒歌劇中先鋒性與可聽性的關系與處理,應把握好兩者間符合當下大眾審美規(guī)律與觀眾接受度的平衡和比例。因為上述方面的不足,先鋒歌劇至今難以深入走進大眾視野。對大部分老百姓而言,先鋒歌劇還是一門難以接受的藝術形式。

三、中國歌劇復演率低問題的解決辦法

(一)發(fā)揮國家藝術基金的支持作用

國家藝術基金應制定新標準,加大對復演率高的歌劇的支持力度。國家藝術基金支持是歌劇運轉的主要形式,支持的標準引領著歌劇創(chuàng)作、演出的方向。在制定資金支持標準時,應該將歌劇復演率、觀眾數量作為一項重要的指標。不要只追求形式創(chuàng)新,還要根據當前的形勢實行題材和主題多元化,鼓勵創(chuàng)演出群眾喜聞樂見的作品,形成百花齊放的局面。

經典歌劇的誕生與確立不僅需要經過同類作品的大量比對、歷史的沉淀與考驗,更需要在反復舞臺實踐中不斷磨煉提升,這既是一部歌劇誕生的使命意義所在,也是能夠流傳與經典化的必要途徑。歌劇復演率高,在多次舞臺實踐中接受廣大觀眾的考驗,既經得起專家評審,也要經得起人民喜聞樂見的淘選。

2013年12月30日,國家藝術基金正式成立,截至2021年資助歌劇創(chuàng)作51部。成立國家藝術基金,開展歌劇節(jié)評選活動,實施中國民族歌劇傳承發(fā)展工程等一系列舉措,在保護保障藝術創(chuàng)作、鼓勵創(chuàng)作、帶動創(chuàng)作積極性等方面都起到了積極的引領作用。但是由于國家藝術基金、歌劇節(jié)的評選活動以及中國民族歌劇傳承發(fā)展工程都對歌劇的創(chuàng)作主題及題材有特定的限制與要求,一些歌劇作品開始一味地迎合這些要求。

2013年后,中國歌劇創(chuàng)作步入繁榮的高峰期,同時也進入政府主導時期。2013年至今,歌劇創(chuàng)作從資助方式看,以政府資金為主導;從題材看,創(chuàng)作題材較為單一,主題基本大同小異。

筆者認為,國家藝術基金對歌劇的資助面應更大一些,除了紅色歌劇,還可增加一些勵志、道德、友愛、愛情、孝敬等主題的歌劇,這也是大眾價值認可的主題。

(二)發(fā)揮市場作用增加資金融入

歌劇是綜合的藝術,包括文學、音樂、舞蹈、舞美等,是中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要載體,歌劇不僅具有商品價值,還可以實現(xiàn)增強民族文化自信心的社會價值。[2]

但是,歌劇的發(fā)展如果單靠政府資助是有限度的,還需要通過市場運作增加資金融入。

本雅明藝術生產理論中指出:“藝術創(chuàng)作者的作品也是商品的一種,作品的欣賞者就是作品的消費者,因此藝術生產的過程便是藝術創(chuàng)作者生產作品,欣賞者去消費作品。”

通過市場化運作的方式,中國當下歌劇的創(chuàng)作與生產可實現(xiàn)更為良性的發(fā)展。有的地方搞戲劇節(jié),讓戲劇搭臺經濟唱戲,以戲劇引來四海賓朋,拉動了當地經濟發(fā)展。一部優(yōu)秀的地方歌劇可以打造成地方名片,到外地上演的過程也是宣傳當地文化的過程,可以帶來社會效益與經濟效益的雙豐收。[3]

(三)明確創(chuàng)作目的創(chuàng)演當代經典

創(chuàng)作的目的理念決定著創(chuàng)作導向,創(chuàng)作導向則決定創(chuàng)作周期、主題內容、方式成本、質量品質等一系列問題,故創(chuàng)作目的與理念問題是發(fā)展中的首要問題。

20世紀40年代中期的民族歌劇《白毛女》、20世紀五六十年代“十七年歌劇”時期的《洪湖赤衛(wèi)隊》《江姐》《小二黑結婚》等諸多經久不衰的經典歌劇,都是在物質條件匱乏、創(chuàng)作條件簡樸、理念技法等皆不夠先進的年代創(chuàng)作出來的。這些歌劇成功的原因之一是創(chuàng)作者的初心是為群眾。

當下精優(yōu)的歌劇作品創(chuàng)作也是,例如歷時三年打造,由郭文景譜曲、徐瑛編劇、遲立明執(zhí)導,在2014年6月首演于國家大劇院的《駱駝祥子》。其藝術創(chuàng)作的初心定位即如曲作家郭文景所言:“用世界性的藝術語言講述中國故事,讓中國文化走出去。”自首演來,廣受好評。

又如取材陜北同名民歌,從文本創(chuàng)作到音樂創(chuàng)作再到2017年10月1日國家大劇院首演歷時近七年之久,由作曲家張千一攜手編劇趙大鳴、導演陳薪伊主創(chuàng)的歌劇《蘭花花》。這部歌劇集音樂性、戲劇性、交響性、大眾化于一體,具有較高藝術水準,成為當代歌劇中探索中國歌劇民族化的代表之作。

還有從2013年黃永玉先生題寫劇名算起,到創(chuàng)作、排演、試演、修改,在2022年10月28日中央歌劇院劇場迎來成功首演的歌劇《邊城》。此歌劇從醞釀創(chuàng)作到首演成功,前后歷時近十年,易稿八次。通過十年孕育鍛造,得以成為一部能夠代表新時代中國美學、民族情感、中國氣象的作品。正是其對經典文學的敬畏之心,對民族音樂文化傳承的守護之念,對歌劇藝術守正創(chuàng)新的探索精神,締造了一部當之無愧的當代精品歌劇,也創(chuàng)造了民族歌劇新高度。

這些當代精品歌劇的創(chuàng)作都有一個共同特征,便是創(chuàng)作的發(fā)心正、歷時久、周期長。獲獎不是主要目的,讓作品精益求精不負時代和大眾才是歌劇創(chuàng)演者應有的“守正”初心。

(四)融通借鑒西洋歌劇和傳統(tǒng)戲曲的精髓

中國歌劇為舶來品出身,所以發(fā)展中就更需要保持開放的培養(yǎng)模式和學習心態(tài)。要學習西方的相關科學方法體系,如基于解剖學、嗓音訓練的科學發(fā)聲方法等,進而豐富中國歌劇的演唱魅力,為中國歌劇注入新的活力。西方歌劇的美聲唱法是一套科學系統(tǒng)的聲音訓練方法,氣息的控制、喉部的放松、腔體的共鳴等都有科學的技巧訓練,易于推廣和普及。而傳統(tǒng)戲曲重視口傳心授,輕視譜子的規(guī)范教材,不利于推廣和普及。

我們吸收外來文化精髓,還要結合本土文化精粹。然而當下一些歌劇的創(chuàng)作只是硬搬西方歌劇的模式,主題、內容、歌調都脫離了大眾的審美風格。民族歌劇既要學習西方歌劇的精髓、借鑒西方歌劇的要素,又要立足中國博大精深的戲曲文化,兩者結合,兼收并蓄,缺一不可。

中國戲曲傳承千年留下了千百部優(yōu)秀作品,有古代的優(yōu)秀劇本也有近現(xiàn)代的音像資料,有名家的演出資料也有無數鑒賞和評論資料,還有無數梨園戲曲演出的經營模式和理念。中國戲曲重視價值觀,以戲傳道,承載著育人的功能,如孝敬、忠誠、大愛等主題深被國人所認可。戲曲的語言針對不同的觀眾雅俗共賞,戲曲情節(jié)講究緊張曲折巧合,戲曲唱詞唱腔特別注重人物內心的細膩感情,這些都是中國歌劇需要充分借鑒和汲取的。

《白毛女》《小二黑結婚》等就是借用西方歌劇的形式立足中國戲劇的成功典范。獲2019年文華獎的民族歌劇《馬向陽下鄉(xiāng)記》就是當代歌劇的成功典范,用歌劇的形式,借用山東戲曲風格的歌唱,插入山東快書等傳統(tǒng)文化元素,運用膠東方言的對白,講述了大槐樹村第一書記馬向陽拋棄城市的舒適生活,來到農村為鄉(xiāng)親們突破一個個難關,幫助大槐樹村成功脫貧的故事。創(chuàng)演者深入農村生活熟悉農民關心的熱點,那些家長里短、雞毛蒜皮的事在舞臺上生動逼真地演繹出來,貼近觀眾生活,引起強烈共鳴。

四、結語

中國歌劇在至今百年的歷史發(fā)展中,通過眾多劇作家、作曲家、演員、學者的共同努力,中西交融愈深,技法理論日臻完備,歌劇創(chuàng)作的綜合水準全方位提升,出現(xiàn)了一些讓人稱道的歌劇精品。優(yōu)秀的歌劇既要能接地氣又要能弘揚正能量,無數次復演輾轉各地深受觀眾喜愛而百演不衰,從而贏得社會效益和經濟效益的雙豐收。[4]

(浙江音樂學院)

參考文獻

[1] 鄭錦揚.一個夢想三點思考[J].音樂探索,2020(3):62-73.

[2] 王春燕.歌劇藝術市場化運作的可行性研究[J].歌劇,2017(11):90-92.

[3] 滿新穎.從2013年的原創(chuàng)狀況看當下中國歌劇的兩個根本問題[J].歌劇,2015(4):6-13.

[4] 楊揚.完全的“市場化”是戲劇的災難[J].中國戲劇,2007(2):4-7.