“小己”的誕生:嚴復對西方 “個人”知識概念的譯介

摘要:“個人”作為中國近代化進程中的文化符號,堪稱轉型時代的“關鍵詞”。“小己”是嚴復用以表達近代西方“個人”(individual)概念的獨創譯詞,首見于《群學肄言》,語出司馬遷《史記》。嚴復的譯名策略是“以儒釋西”,“小己”的誕生體現出其典型的“中西合璧”的“群己觀”,他為西方中性的“個人”概念涂上一層儒家倫理色彩,將斯賓塞的社會學思想演繹成賦予儒學價值的“群己觀”,追求“群己平衡”。在近代本土化語境下,嚴復以“小己”為代表的傳統文言語匯對譯“individual”,努力調和西方“個人”觀念與儒家倫理之間的矛盾,是“會通中西”翻譯追求的充分反映,幫助西學“個人”概念完成在本土意義上的接引與轉換,為推動近代中國學術話語建構與中西文明交流互鑒作出卓越貢獻。面對外來語的沖擊,嚴復苦心孤詣創制的“小己”仍有市場,近代報刊中有不少采用“小己”表示“個人”概念的用例,近代早期英華辭典也多收錄“小己”一詞,“小己”的傳播圖譜清晰可見,從歷史容受視角可證其文化影響力。晚清中國用于翻譯“individual”的譯名從一開始就呈現了紛繁復雜的景象,如“人”“人人”“個人”“私”“己”“小己”“么匿”,等等,這些譯名在相當長的時間內自然競爭并存。梳理“個人”對譯英文“individual”的歷史演進軌跡,考察近代中國思想史上的“個人”話語發展演進脈絡時,應充分認識到嚴復“小己”的創譯功不可沒,有不可替代的文化價值。由此可進一步思考近代中國語境下西方“個人”概念的本土化譯介,以及中國式個人話語的建構與中國現代個人觀念的發生。

關鍵詞:“小己”;嚴復;“個人”知識概念;譯介

中圖分類號:H315.9文獻標志碼:A文章編號:1008-5831(2024)02-0157-13 近代中國特殊的社會變局帶來政治危機的同時,也引發傳統知識的危機,傳統的價值觀念、思維模式、知識結構、常識經驗、語言文字遭遇前所未有的挑戰,知識思想界迎來巨變。特別是中日甲午戰爭之后,民族意識空前覺醒,精英階層開始重新審視與反思西方學術思想的引介問題。嚴復作為系統譯介西方近世思想第一人,從本民族的歷史文化記憶出發,在傳統話語體系資源中尋找與原語對等或類似的語詞概念解釋西學,獨創譯詞術語,通過對西方新知識的能動性接受、改造與重釋,讓西學走進中國本土讀者的視域中,被理解、接納、重構,完成西方概念在近代中國逐漸去模糊化,走向明晰性、穩定性的過程。嚴復的“立言”獨辟蹊徑,創造出一套話語體系,為本土文化引進一種新的概念系統,催化了兩種異質思想的交融互釋,實現西學概念在本土意義上的接引與轉換,對近代中國溝通中西文明、建構新的學術話語系統具有重要歷史意義。

“個人”作為中國近代化進程中的文化符號,堪稱轉型時代的“關鍵詞”,展現出近代思想文化的璀璨風貌。在嚴復翻譯話語體系中,對西方近代“個人”(individual)概念的表達比較豐富,不同時期、不同著譯、不同語境下各不相同,依照詞語的來源與性質,大致有傳統語匯(“小己”“民”“私”“特操”等)、音義雙關(“么匿”)和日語借詞(“個人”)三類。其中“小己”首見于《群學肄言·譯余贅語》,語出司馬遷《史記》,有典可循,極富傳統文化意蘊,充分體現了嚴復的傳統文化立場。相關研究散見于沈國威、王憲明、黃克武等論著中,沈國威認為《群己權界論》之后,嚴復著譯中的“小己”逐漸被“個人”取代( 沈國威統計《群學肄言》中,嚴復使用“小己”4例,未見“個人”,《群己權界論》中,主要使用“小己”,亦不見“個人”,據此判定《群己權界論》之后,嚴復著譯中的“小己”逐漸被“個人”取代。誠然,《群學肄言》的譯文正文確實沒有“個人”,但嚴復“譯余贅語”中首次出現“個人”一詞,可見“個人”的實際使用情況是復雜的。參見沈國威《一名之立 旬月踟躕:嚴復譯詞研究》,社會科學文獻出版社,2019年版第65頁、第169-171頁。)。王憲明以《社會通詮》為例,分析了嚴譯詞的用法及含義,認為嚴復以“小己”翻譯甄克思原著中的“individual”,突出了國家與構成國家的個體之間的對立與互動關系[1]。黃克武探討了嚴復的“個人”觀念以及近代中國個人主義的發展( 黃克武《“個人主義”的翻譯問題:從嚴復談起》,《二十一世紀》(香港)2004年總第84期;黃克武《自由的所以然:嚴復對約翰·彌爾自由思想的認識與批判》,上海書店出版社,2000年版第1-25頁、第201-206頁、第248-250頁。)。本文擬進一步考察嚴復的“群己觀”,揭示嚴復“以儒釋西”的譯名策略,考察“小己”的誕生及其背后蘊含的文化內涵與學理支撐,繼而借助文本對比分析,梳理嚴譯中“小己”的動態使用,并以近代報刊、辭典等史料為基礎,還原“小己”的近代容受。期待以此為契機,窺斑見豹,思考近代中國語境下,西方“個人”概念的本土化譯介、遷移與轉換,以及中國式個人話語的建構與中國現代個人觀念的發生,對學界研究作進一步深入對話。

一、“以儒釋西”:嚴復的“群己觀”與“小己”的誕生

“小己”首見于《群學肄言·譯余贅語》,這是嚴復為翻譯所作的說明,最能體現其思想世界( 此文首次同時出現“小己”“么匿”“個人”三詞,構成嚴復表達西方個人觀念的常用概念。)。他闡述“個人”概念及自己“群己觀”內涵時,說:

東學以一民而對于社會者稱個人,社會有社會之天職,個人有個人之天職。或謂“個人名義不經見,可知中國言治之偏于國家,而不恤人人之私利”。此其言似矣。然仆觀太史公言:“《小雅》譏小己之得失,其流及上。”所謂小己,即個人也。大抵萬物莫不有總有分,總曰拓都,譯言全體;分曰么匿,譯言單位。筆拓都也,毫么匿也;飯拓都也,粒么匿也;國拓都也,民么匿也。社會之變象無窮,而一一基于小己之品質。是故群學謹于其分,所謂名之必可言也。[2]10

“小己”語出司馬遷《史記·司馬相如列傳》( 太史公曰:“《春秋》推見至隱,《易》本隱之以顯,《大雅》言王公大人而德逮黎庶,《小雅》譏小己之得失,其流及上。所以言雖外殊,其合德一也。”裴骃集解引韋昭注:“先言王公大人之德,乃后及眾庶也。”司馬遷撰,裴骃集解,司馬貞索隱,張守節正義《史記》第一冊,中華書局,1997年版第777頁。)。司馬遷所言“小己”,相對于“王公大人”,指下層百姓( 顏師古注:“‘小己者,謂卑少之人,以對上言‘大人耳。”班固撰,顏師古注《漢書》第二冊,中華書局,1997年版第665頁。),嚴復更改原意,將“小己”與“社會”“國群”對應,凸顯群體與個人的上下、總分關系。“所謂小己,即個人也”,“個人”的出現,說明嚴復已關注到日本舶來概念。然而,對他而言,日語借詞“個人”一定不及中國傳統文言“小己”,后者源自經典史籍,傳統文化意蘊深厚,非常符合嚴復翻譯“行文欲求爾雅,有不可闌入之字”( 吳汝綸《答嚴幾道》(光緒二十五年己亥二月二十三日即公元1899年4月3日),吳汝綸撰,施培毅、徐壽凱校點《吳汝綸全集》第三冊《尺牘》卷二,黃山書社,2002年版第235頁。)的語言標準。嚴復不采用“個人”這一新名詞,卻選擇源于《史記》的“小己”,正是因為“小己”之中蘊藏了由小及大、由己及群的意涵。

術語概念,一方面是嚴復敘述方式的記錄,另一方面也折射出他對西方新知識的理解與認知,承載著譯者嚴復的思想世界。“小己”作為關鍵詞,蘊藏深刻而又豐富的文化信息,與譯者嚴復的思想資源、文脈承繼緊密交織。他將“個人”稱作“小己”,這一有典可循的譯詞承載了嚴復“群己觀”的深刻內涵。儒家強調修身、齊家、治國、平天下,要求人們通過自身修煉,達到“成己成物”的理想,即個人的自我價值實現與成就他人相輔相成、相得益彰。個體是社會的一員,反映在國家治理層面上,也是同一道理:以個人為起點,通過完善個體推動群體進步。嚴復在詮釋群己關系時,將傳統儒士的理想抱負與西方個人主義有機結合,注入道德化意蘊。錢穆《國史新論》說:“惟有中國儒家教義,主張由人合天。而在人群中,看重每一小己個人,由每一小己個人來盡性成德,由此人道來上合于天道。沒有人道,則天道不完成;沒有每一小己個人之道,則人道亦不完成。近代人喜言個人自由,實則中國儒家教義,主張盡性成德,乃是每一人之最高最大的自由。”[3]如果說錢穆的“群己觀”仍偏向對傳統的“溫情”,那么嚴復的“群己觀”則是典型的“中西合璧”。儒家文化是嚴復基本的文化取向,也是他思考問題的出發點。嚴復對“個人”的肯定是一種儒家式的,他對個人的重視也離不開儒學信仰,“小己”的使用正是他以儒家視角來理解西方現代個人觀念的印證。儒家思想與個人主義在近代中國的相遇,也促成了中西思想文化的交融。

“小己”的使用彰顯出嚴復著譯初期對西方個人觀念的理解基調,《群學肄言·知難第四》中,以形象的比喻明確宣示其“群己觀”。

嚴譯:

夫以小己言群,以言其顯,猶群之一羊,論其全種之進退也。以言其隱,猶身之一血輪,觀其全體之盛衰也。身為一國之民,夫亦各有其分職,必所職之日治,所居之日進,其生乃休,是身與群常相倚為休戚也。[2]53

原著:

His relation towards the facts he here studies,we may figure to ourselves by comparing it to the relation between a single cell forming part of a living body,and the facts which that living body presents as a whole. Speaking generally,the citizens life is made possible only by due performance of his function in the place he fills; and he cannot wholly free himself from the beliefs and sentiments generated by the vital connexions hence arising between himself and his society.[4]

對比原著可知,“小己”對應原文“citizen”(嚴復又以“一國之民”對譯),“身與群”對應原文“himself and his society”。此處,嚴復設喻詮釋國家(群)與個人(小己)之休戚相關,旨在闡釋國家競爭即國民競爭的道理,喚起民眾愛國救亡、奮發圖強的熱情。他以羊群喻社會,則“小己”如群之一羊;以身體喻社會,則“小己”如“身之一血輪”(“a single cell forming part of a living body”)。

斯賓塞強調個體之間的彼此互動與依賴鑄就了整體的力量,嚴復深受啟發。《群學肄言》不斷重申“民”為“群”之本位,反復論證群己休戚與共,并由此上升到國家品質的討論。近代中國知識分子強調群體價值的重要性,雖然還是以保障個人尊嚴和權利為基礎,但拒絕簡單的個人主義。黃克武將中國自由主義命名為“非彌爾主義式”的個人自由,其中一個顯著特點即拒絕“個人至上”,強調“群己平衡”。不過,他同時指出嚴復、梁啟超等人雖將個人與國家置于相互協調的關系中加以論述,但其重心終歸還是落在尊重個人自由之上[5] 。余英時認為中國傳統社會不是個人主義社會,亦非絕對的集體主義社會,而是介乎二者之間( 余英時《中國近代個人觀的改變》,《余英時文集》第二卷,廣西師范大學出版社,2004年版第26頁。)。

嚴復“群己平衡”觀念,一方面深受英倫保守自由主義調和論的影響,另一方面則承自傳統儒學中的“小己”觀念,與儒家追求“成己之學”“成己成物”“明德新民”的理想十分類似。可以說,嚴復“群己觀”反映了儒家“擇中而處”的文化特質,他從斯賓塞原著中讀出了儒家的理想,儒家倫理塑造了嚴復傳統文化精英的身份,其翻譯理念自然受到傳統主流文化的制約。在《群學肄言·譯余贅語》文末,嚴復說:“竊以為其書實兼《大學》《中庸》精義,而出之以翔實,以格致誠正為治平根本矣。每持一義,又必使之無過不及之差。”[2]10以儒學精義“格義”英文原著,雖難免有附會之嫌,但也折射出嚴復闡釋西方“個人”概念的文化立場以及翻譯此書時的期待,這也就不難理解為何嚴復以“知難”“物蔽”“繕性”“成章”等傳統概念作為《群學肄言》各章標題( 參見:韓承樺《審重咨學:嚴復翻譯〈群學肄言〉之研究》,五南圖書出版股份有限公司,2013年版第81頁。)。這些用語簡古雅潔,本身即蘊涵一種價值判斷,從而鑄造出一部中西思想交融互釋的譯著,也反映了嚴復翻譯《群學肄言》很大程度上源自傳統儒學立場。

由《群學肄言》中“小己”的概念以及“群”“己”關系的論述,可清楚地看到,嚴復最初對西方“個人”概念的認識帶有儒家倫理色彩,他將斯賓塞的社會學思想演繹成賦予儒學價值的“群己觀”。嚴復心目中,一個理想社會的進步必須建立在個人素質養成與提高的基礎上,從個體到群體,從社會到國家,都需要顧及倫理道德水平。因此,他不斷強調個人與國家的一體性,追求“群己平衡”。楊雅彬認為,嚴復譯介的《群學肄言》由于寄托了近代知識分子“救亡圖存”的理想,遂將社會學從客觀的知識轉變為主觀的價值和工具( 參見:楊雅彬《近代中國社會學》(上),中國社會科學出版社,2001年版第27-62頁。)。事實上,嚴復選擇《群學肄言》,希冀通過中和斯賓塞的哲學觀念和中國傳統思想文化精髓,“重在糾當時政客的不學”( 蔡元培《五十年來中國之哲學》,《蔡元培全集》第四卷,浙江教育出版社,1997年版第353頁。 ),的確帶有一定的功利性。在嚴復筆下,《群學肄言》不是一部單純的社會學經典著作,而是被賦予能夠引導眾人格物致知、誠意正心、治國平天下的思想工具,畢竟,“會通中西”和“救亡圖存”始終是嚴復內心孜孜以求的志愿與目標。

二、概念遷移:“小己”的對譯及其文本分析

“小己”一詞雖首次出現于《群學肄言》,卻未有一次對譯“individual”。《群學肄言》中,“小己”共出現6次,“譯余贅語”中3次,“知難第四”章中1次,對應“citizen”,還有兩處無法找到對應文字,可以說,“小己”是嚴復表達“個人”概念的一種主觀性選擇( 《群學肄言》,汪征魯等主編《嚴復全集》卷三,福建教育出版社,2014年版第111頁,對比原著The Study of Sociology, p.179,“小己權利”并無相應原文。嚴復譯文將原文重新排列,且直接將英國人所信奉的概括為“小己權利”,再重新整合文義。)。嚴復基本上是在閱讀原文之后,揣測文義,重組段落,將作者的言外之意“復原”整合而出,使之符合漢語的表達習慣和組織結構。

不過,《群學肄言》中,“小己”的等值詞“己”“民”“一己”等傳統語匯常用以對譯英文individual,例如:

且福勞特之所謂學者,其所持之義,亦過狹己。必用其言,是舍形、數、力、質而外,無科學也。(Here Mr. Froude changes the venue, and joins issue on the old battle-ground of free will versus necessity:declaring a Social Science to be incompatible with free will. The first extract implies, not simply that individual volition is incalculable——that“there is no adequate science of”man (no Science of Psychology.)( 《群學肄言》,汪征魯等主編《嚴復全集》卷三,福建教育出版社,2014年版第32頁;Spencer, Herbert. The Study of Sociology, London:Henry S. King & Co, 1873, p.38.)

以“己”對譯individual。

今夫刑賞所以勸懲,以其勸懲,而民行以異,以民行之異,其大效將于群而見之。(To believe in the efficiency of legislation is to believe that certain prospective penalties or rewards will act as deterrents or incentives——will modify individual conduct, and therefore modify social action.)( 《群學肄言》,汪征魯等主編《嚴復全集》卷三,福建教育出版社,2014年版第36頁;Spencer, Herbert. The Study of Sociology, London:Henry S. King & Co, 1873, p.46. )

以“民”對譯individual。

夫愛國之于一群,自為之于一己,二者出于同源,而皆有其可言之理。彼矜其所生之群者,矜其所以群之身之影響也。愛其國者,亦愛其所得以為己之分也。(Patriotism is nationally that which egoism is individually-has, in fact, the same root; and along with kindred benefits brings kindred evils. Estimation of ones society is a reflex of self-estimation; and assertion of ones societys claims is an indirect assertion of ones own claims as a part of it.)( 《群學肄言》,汪征魯等主編《嚴復全集》卷三,福建教育出版社,2014年版第128頁;Spencer, Herbert. The Study of Sociology, London:Henry S. King & Co, 1873, p.205.)

以“一己”對譯individual。

嚴復其他譯著中,“小己”仍然是對譯“individual”的傳統語匯代表。《群己權界論》使用“小己”頗為頻繁,“引論”部分尤為突出,集中出現高達16次。比照原著,發現“引論”中“小己”,15次均譯自“individual”。嚴復在討論個人自由時,習慣以“小”修飾“己”,注重突出“群”,協調“群己關系”,如

嚴譯:

有心理之自繇,有群理之自繇。心理之自繇,與前定對;群理之自繇,與節制對。今此篇所論釋,群理自繇也。蓋國,合眾民而言之曰國人(函社會國家在內),舉一民而言之曰小己。今問國人范圍小己,小己受制國人,以正道大法言之,彼此權力界限,定于何所?[2]257

原著:

The subject of this Essay is not the so-called Liberty of the Will, so unfortunately opposed by the misnamed doctrine of Philosophical Necessity; but Civil or Social Liberty:the nature and limits of the power which can be legitimately exercised by society over the individual.[6]

除“小己”外,《群己權界論》中,individual的對譯還有“一己”“民”“一民”“私”“人人”“特操”等。這些譯詞中唯有“特操”比較特殊,它出自《莊子·齊物論》( 《莊子·齊物論》曰:“罔兩問景曰:‘曩子行,今子止;曩子坐,今子起:何其無特操與?”王先謙注《莊子集解》,上海書店出版社,1987年版第17頁。),意指獨立、獨特的操守。黃克武認為“特操”為“特別的節操”,被賦予極高的道德價值意味( 參見:黃克武《自由的所以然:嚴復對約翰·彌爾自由思想的認識與批判》,上海書店出版社,2000年版第355頁。)。可以肯定,“特操”是一個價值判斷色彩極強的概念。原著第三章篇名為“Of Individuality, as One of the Elements of Well-being”,嚴復譯為“釋行己自繇明特操為民德之本”,以“特操”譯individuality,強調傳統所謂“君子”的品行、行誼,多出一層價值肯定的意味,他對個人自由的理解包含著基于民德之上的集體主義精神建構傾向。周昌龍指出,嚴復以“小己”表示形體上或自然狀態下的一己之身,而將個人誠意修己、特立獨行等品質等同于西方個人主義中所謂的個性和人格特殊性,并把這些品德均歸入“特操”一類,因此,當牽涉到價值問題時,“小己”與“特操”各有其意涵( 參見:周昌龍《新思潮與傳統(五四思想史論集)》,百花洲文藝出版社,2004年版第41-43頁;《五四時期知識分子對個人主義的詮釋》,《漢學研究》(臺北)1994年第12卷第2期;周昌龍《嚴復自由觀的三層意義》,《漢學研究》(臺北)1995年第13卷第1期。)。

嚴復翻譯中期的代表譯著《法意》使用 “小己”對譯“individual”最多,如:

Frugality, and not the thirst of gain, now passed for avarice. Formerly the wealth of individuals constituted the public treasury; but now this has become the patrimony of private persons.(勤儉以為生,非渴財也,而或則笑之為好利矣。向也合通國小己之資以為公產之藏富,今也各私其所有而以財相雄。)( Montesquieu, Thomas Nugent trans, revised by J.V. Prichard. The Spirit of Laws, London:G. Bell & Sons. Ltd, 1914, p.73.《法意》,汪征魯等主編《嚴復全集》卷四,福建教育出版社,2014年版第28頁。)

Though all crimes be in their own nature public, yet there is a distinction between crimes really public and those that are private, which are so called because they are more injurious to individuals than to the community.(民之罪惡,未有不涉于公者,雖然,罪固有公私之可言。私罪,害及小己者。公罪,害及國群者。)( Montesquieu, Thomas Nugent trans, revised by J.V. Prichard. The Spirit of Laws, London:G. Bell & Sons. Ltd, 1914,p.75.《法意》,汪征魯等主編《嚴復全集》卷四,福建教育出版社,2014年版第30頁。)

I should willingly adopt the maxim of this great man. But as in those cases the political interest prevails in some measure over the civil (for it is always an inconvenience that the people should be judges in their own cause), in order to remedy this evil, the laws must provide as much as possible for the security of individuals.(然而國事法重,往往不得復恤私家之損,又況得罪政府者民也,而又以民亭其疑獄,是固不便;然欲祛其弊,法亦宜先為小己之身家道地,勿使典獄者得濫用其淫威。)( Montesquieu, Thomas Nugent trans, revised by J.V. Prichard. The Spirit of Laws, London:G. Bell & Sons. Ltd, 1914, p.136.《法意》,汪征魯等主編《嚴復全集》卷四,福建教育出版社,2014年版第91頁。)

“小己”還同時對譯另一英文單詞“subject”。如《法意》第十二卷標題為“Of the Laws That Form Political Liberty,in Relation to the Subject”,嚴復譯為“論法制之關于小己自繇者”。第十二卷第二章“Of the Liberty of the Subject”,嚴復譯為“臣民小己之自繇”( 嚴復認為自由并非為所欲為、恣意妄為,而是對人與人及其權利關系的規范,故特意以“自繇”表示英文freedom或liberty,以“自繇”取代“自由”。)。“Subject”的現代漢譯可以是“臣民”,有臣服于人的意味,亦可譯為“國民”,后者為中性詞。顏德如、賈磊指出“小己”和“臣民”意涵不同,可能是嚴復同時保留“臣民小己”譯法的緣故[7]。不過,筆者認為,“小己”和“臣民”都是一種帶有價值判斷的譯詞。“小”相對于“大”或“上”,“臣”相對于“君”或“國”,均包含一種等級觀念。所以,以嚴復的價值判斷標準來看,相比“個人”,“小己”“臣民”對譯“subject”應更加匹配。《群己權界論》中,“subject”的漢語對譯還有“民”和“國民”( 《群己權界論》曰:“與自繇反對者為節制(亦云干涉)。自繇、節制,二義之爭,我曹勝衣就傅以還,于歷史最為耳熟,而于希臘、羅馬、英倫三史,所遇尤多。民之意謂,出治政府勢必與所治國民為反對。故所謂自繇,乃裁抑治權之暴橫。”(The struggle between Liberty and Authority is the most conspicuous feature in the portions of history with which we are earliest familiar, particularly in that of Greece, Rome, and England. But in old times this contest was between subjects, or some classes of subjects and the government. By liberty, was meant protection against the tyranny of the political rulers.)汪征魯等主編《嚴復全集》卷三,福建教育出版社,2014年版第257頁;Mill J S. On Liberty, New York:P.F. Collier & Son, 1909, p.2.)。

《法意》中,“individual”還被譯作“私”或“民”。《社會通詮》中,“小己”“民”也作為“individual”的對譯詞( 《社會通詮》曰:“而宗法社會不然,未嘗廢小己之權利矣。”又曰:“國家主義既興,君之于民,常欲為徑接之治,莫不欲取中間之階級,凡所以為壅隔者,一切而空之。”汪征魯等主編《嚴復全集》卷三,福建教育出版社,2014年版第409頁、第416頁。)。“individual”的漢語對譯有許多,嚴復不同著譯中,將“小己”“私”“民”等帶有濃厚傳統儒家文化意蘊的本土概念分別用作“individual”的漢語對譯。古漢語多單音詞,往往字即詞,在文言中尋找合適的詞語,成就了譯詞的雋永淵雅,是嚴復“新知識翻譯”的顯著特征。林安梧質疑嚴復所用雅言——文言文蘊含太多的倫理性,妨礙了對原著思想的理解( 林安梧認為嚴復將原先穆勒所強調的知識理論之辯說與溝通一轉而為倫理意味或價值意味之實踐與修養,是對穆勒思想的誤解。同時指出中國傳統文言文含有的許多倫理意味,是在字詞所營造的語脈氣氛中形成的。林安梧《中國近現代思想觀念史論》,臺灣學生書局,1995年版第186頁。)。身為譯者,嚴復無法擺脫根深蒂固的母語概念及本土文化環境,因此,他對文本的解讀和翻譯難免受到母語文化的規約。嚴復的翻譯不僅蘊含了豐富的西方思想,更是為“達旨”而與其自身儒學經驗相融合的產物。他以帶有倫理意涵的文言(“小己”“私”“民”等)對譯“individual”,為中性的“個人”概念涂上一層倫理色彩,努力調和西方個人觀念與儒家倫理之間的矛盾,這與嚴復“新知識翻譯”的初衷并不相悖。

駁雜繁復是近代新名詞翻譯的普遍現象。“格義”之法始于佛經翻譯,如以“度世無為”譯“涅槃”,以“道弟子”譯“比丘”,以“大道”譯“大乘”,均是運用“格義”解釋佛學義理。近代“西學東漸”,新名詞層出不窮,令人目不暇接,“格義”成為國人常用的一種譯詞法。以傳統語言解釋、比附西學,“格義”將傳統概念意義加以引申、擴展,為表述異質文化提供了更多的可能性。余英時從文化心理學視角觀察,認為儒者采用“格義”方法未必是故意曲解臆說,因為他們皆出身于儒學系統,若自由、民主、平等、民權等西方價值觀念在這個系統中無法獲得定位,那么,他們將找不到途徑去認同這些異質文化因素( 余英時《現代儒學的回顧與展望:從明清思想基調的轉換看儒學的現代發展》,《余英時文集》第2卷,廣西師范大學出版社,2004年版第245頁。)。也就是說,人們無法脫離自身文化語境,去完全、完整地理解、接納一個來自異域的全新思想體系。傳統儒家文化左右、制約著嚴復們對西方新知識的認識與接受。因此,將新的知識嵌入中國文化的深層結構,從儒學立場做出中國式解讀,也是無法規避的選擇。

三、傳播圖譜:“小己”的歷史容受

清末,國人廣譯日籍,日語借詞以浩蕩之勢融入漢語體系,成為重要的話語形式和表述工具,“個人”與英文individual也逐漸形成穩定的對譯關系。面對外來語的沖擊,嚴復苦心孤詣創制的“小己”仍有市場,與“個人”等共同構成西方“個人”概念的漢語書寫。民國時期,“小己”一詞在知識界頗受關注,近現代媒介中頻頻可見其活躍的身影,“小己”的傳播圖譜清晰可見,從歷史容受視角可證其文化影響力。

近代報刊中有不少采用“小己”表示“個人”概念的用例,且“小己”的出現通常伴隨“義務”“權利”“私利”“利益”“私人”以及“群”(“群倫”“大群”)等概念。20世紀初的中國人開始關注個人權益,認識到權利是個人價值的核心。較早有《外交報》刊載《論中學當增外交一科》一文,將“小己”與“國民”并稱,強調個人作為國民個體,同時享有“義務”和“權利”( 《論中學當增外交一科》說:“國民小己之間亦必有其應據之權利與夫應盡之義務焉。”《外交報》1907年第7卷第13期,第2-3頁。)。《東方雜志》也出現諸如“各顧其小己之私利”“私人小己之力”“希求小己之利益為基礎”等說法( 參見:《論勇敢》,《東方雜志》1905年第2卷第8號,第158-160頁;《論地方自治之亟》,《東方雜志》1908年第5卷第3號,第35-37頁;高勞(杜亞泉)《理性之勢力》,《東方雜志》1914年第10卷第6號,第1-4頁。)。《美國精琦氏選舉論》一文不僅用“小己”表示個人,還使用另一嚴譯詞“自繇”,并討論國家典章制度與人民自繇的關系,認為:“自繇之分數,定于其國范圍民行之典章。使其國典章所以范圍民行者較寬,則小己私人所享受之自繇亦較廣。”( 錢智修譯述《美國精琦氏選舉論》,《東方雜志》1911年第8卷第5號,第17-23頁。)《東方雜志》是使用“小己”較多的雜志,具體出現“小己”的卷號共有23卷,32號,此處不一一贅述( 具體卷號如下:第1卷:第1號,第12號;第2卷:第8號;第3卷:第4號;第4卷:第1號;第5卷:第3號;第8卷:第5號,第12號;第9卷:第7號,第10號;第10卷:第4號,第5號,第6號,第9號;第11卷:第2號;第12卷:第10號;第14卷:第6號,第12號;第15卷:第10號;第16卷:第1號;第17卷:第8號;第18卷:第7號,第10號;第20卷:第14號,第17號;第21卷:第23號;第22卷,第1號;第25卷:第8號;第27卷:第12號;第35卷:第4號;第40卷:第21號;第41卷:第1號。)。

《民報》載孫中山、胡漢民、章太炎等人的文章中都關注到嚴譯詞“小己”。《發刊詞》中,孫文(中山)表達推行三民主義的理想,說道:“是三大主義皆基本于民,遞嬗變易而歐美之人種胥治化焉。其他施維于小己大群之間,而成為故說者,皆此三者之充滿發揮而旁及者耳。”( 孫文《發刊詞》,《民報》1905年第1號,收入《民報》(一),中華書局2006年影印本,第7-9頁。)他指出歐、美各國文明強盛的核心在于施行三民主義,重視民生乃大勢所趨。第2號載署名“漢民”(胡漢民)的《述侯官嚴復最近政見》一文沿用嚴譯詞“小己”,稱“野蠻之國,類無小己之自由”( 胡漢民《述侯官嚴氏最近政見》,《民報》1905年第2號,收入《民報》(一),中華書局2006年影印本,第237-253頁。),又指出“社會之勢愈張,而政府之權愈縮不明,此之區別,則將有阻小己之自由發達,而反乎文明進化之公例者”。第12號載太炎(章太炎)長文《〈社會通詮〉商兌》,論及嚴譯詞“小己”并討論了嚴復的國家觀( 章太炎《〈社會通詮〉商兌》,《民報》1907年第12號,收入《民報》(三),中華書局2006年影印本,第1719-1742頁。)。此文雖是章太炎批駁嚴復之文,但也側面反映了嚴譯在近代知識界產生的影響。

1915年,《青年雜志》(即《新青年》前身)( 《新青年》初名《青年雜志》,1915年9月15日于上海創刊。自1916年9月出版第2卷第1號起,改名《新青年》。)刊載高一涵《國家非人生之歸宿論》一文,其中旁征博引,在引介日本學者浮田氏(浮田和民)觀點闡釋個人與國家關系時,沿用“小己”一詞:“小己之發達為國家蘄求之一部,若小己而不發達,則國家斷無能自發達之道。”( 高一涵《國家非人生之歸宿論》,《青年雜志》1915年第1卷第4期,第14-21頁。)從晚清至民國,嚴譯詞“小己”一直活躍于近代報刊中,如《中國新報》《吉林白話報》《庸言》《甲寅》《大中華》《新青年》《新潮》《少年中國》《解放與改造》《晨報副鐫》《學衡》《甲寅周刊》《學生》等,足以說明“小己”的傳播范圍之廣和文化影響力之大( 《庸言》《大中華》《解放與改造》為梁啟超主編。梁啟超比較關注嚴復著譯,對嚴復翻譯及嚴譯詞基本持肯定態度,雖然也就一些譯名如“計學”定名問題與嚴復展開過商榷。)。

近代早期英華辭典也多收錄“小己”一詞,用于解釋英文individual,如顏惠慶《英華大辭典》(1908年)、衛禮賢《德英華文科學字典》(1911年)和商務印書館編譯《新訂英漢辭典》(1911年)。

《英華大辭典》(3例)

Individual:Pertaining to one only,屬個人的、屬個物的、各自的、一小己的;

A single person, or human being,個人、小己、獨一者[8]1199。

Individualize:To distinguish individually, 區別、特立、表不同、成單個、成小己[8]1199。

《德英華文科學字典》(1例)

Individuum:Individual,單位、各自、個體、個人、小己[9]。

《新訂英漢辭典》(1例)

Individual:個人、小己、獨一者;一個體、一支獸、一個動物、一個物[10]。

1915年6月12日,《申報》刊登《辭源》的廣告,打著“預約半價,時不可失,六月截止,九月出書”的字樣,在小本樣張中選錄的欄目里,“小己”一詞赫然在目:“小己,謂個人也。今西文individual字,譯作小己或譯作人。”( 《申報》1915年6月12日,第15205號,第2版廣告。)《辭源》內容廣博,是中國現代第一部大規模的語文辭書。如果說“小己”被名詞館總纂嚴復列為“部定詞”,可能存在一定的個人因素,而收錄于當時最權威的工具書《辭源》,則充分說明知識界對嚴譯詞的肯定性容受。

四、新名詞與新觀念:individual的近代譯介與中國式個人話語的建構

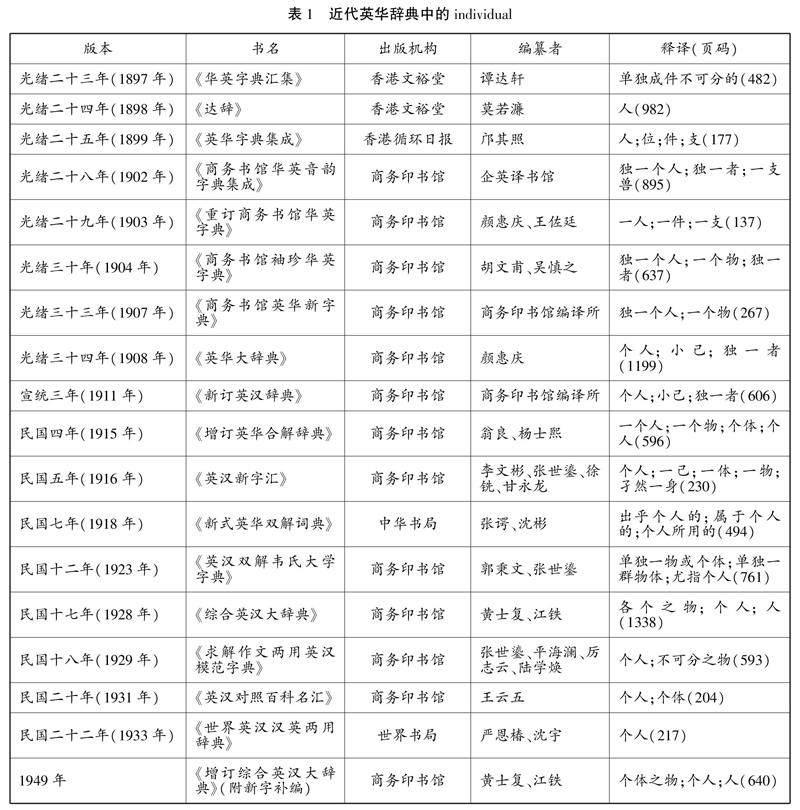

如今,“個人”作為individual的通譯名早已成為常識,毫無爭議。然而,晚清中國用于翻譯individual的譯名從一開始就呈現了紛繁復雜的景象,如“人”“人人”“個人”“私”“己”“小己”“一己”“獨”“身”“么匿”,等等。這些譯名在相當長的時間內自然競爭并存,同時見于各類近代文獻。不過,不同學者對譯名有各自偏愛,如嚴復傾向于“小己”“己”“私”以及獨創的音譯合璧詞“么匿”,嚴復的翻譯語言以復古求創新,屬意于文言古語,這是由其堅守的傳統文化取向所決定的;梁啟超最早且在文章中經常使用現代意義上的“個人”一詞,這與其留日經歷密切相關。就詞匯本身而言,“個人”是日語借詞為學界共識。20世紀以來,“個人”的使用顯著增加,但此時individual的譯名仍然五花八門。這說明,“個人”一詞作為舶來之新概念亦尚未獲得穩定的意義。顯然,確立“個人”在近代中國作為individual的對譯是一個緩慢的漸變過程。以下重點考察18部近代英華辭典(含術語集),梳理“個人”對譯英文individual的歷史演進軌跡(表1)。

近代英漢辭典中,顏惠慶主編《英華大辭典》(1908年)率先明確使用“個人”一詞,它與 “小己”“獨一者”共同解釋individual的第二個義項(A single person, or human being)[8] 1199。民國初,“個人”與individual的對譯關系尚未穩定,《增廣商務印書館英華新字典》(1914年)為《商務書館英華新字典》(1907年)的修訂版,其中所收“一個”“獨的”“個物的”為individual作形容詞時的漢語譯詞,“一個人”“一個物”為individual作名詞時的譯詞,均無“個人”( 商務印書館編譯所,郁德基增訂《增廣商務印書館英華新字典》,商務印書館,1914年版第322頁。)。不過,這并不影響后來“個人”一詞作為英文individual的漢語譯詞,正式與individual建立起比較穩定的對譯關系。

自1901年清廷推行新政后的十余年,中國進入全面學習西方憲政的高潮,有識之士日漸接受西方現代意義上的“個人”觀念,將個人視作社會組織的基本單位,使用 “個人”概念表達個人獨立、個人權利、個人自治的用法日漸盛行。這段時間亦是近代中日文化交流史上的“黃金十年”,日語借詞“個人”的容受與使用,與個人作為權利主體觀念在近代中國的確立直接相關。

“個人”(話語)是西方世界近代啟蒙運動的核心關切。反觀中國,幾乎所有近代化的努力也與現代意義上的個人觀念密切相關,特別在人文傳統重建問題上,更是意義重大。中國現代個人觀點的形成,不僅與本土社會思想觀念的變化息息相關,更與“西學東漸”的過程緊密相連。中西文化碰撞交流,西方個人與民主、自由、權力等知識范疇傳入中國,廣受知識精英的接受,國民話語也隨之發生轉化。從individual早期中譯名所屬的話語系統來看,中國本土知識分子在譯介individual及現代西方個人觀念時,非常容易將其與傳統有關個人的理念與表達相關聯,從古已有之的詞匯中尋找類同于西學術語的等價翻譯。雖然當代中國“個人”概念早已是常識,但在百年以前,“個人”話語剛剛進入中土,其意義尚處于游走之中,不可避免地受到來自傳統語言文化的規約與形塑,“個人”話語的譯介和容受自然獨具近代中國特色。

與此同時,一個與“個人”相對應的重要話語——“群”的觀念也在近代中國廣泛傳播。可以說,“個人”觀念在近代中國的興起與接受,與晚清以來“群”的認識關系緊密。“群”概念對“個人”概念的譯介與觀念的解讀發揮著重要作用,而這一話語的引領者正是嚴復。他借鑒荀子“人之貴于禽獸者,以其能群”的觀點,將個人與群體的關系作為論述重點,當“個人”觀念進入中國語境,便自然地將其嵌入“群”的框架中。《群學肄言·譯余贅語》中,嚴復以“小己”指代“個人”,以“小己”言“群”,突出“小己大群”觀念。他強調西方價值觀與儒家思想并不沖突,且相互激發,“個人”與“群”亦可和諧相促。不過嚴復晚年更強調“己輕群重”,遺囑告誡子女:“事遇群己對待之時,須念己輕群重。”[11]因此,嚴復對個人觀念的理解是儒家式的,期待由改善個體實現群體價值的升華,追求“成己成物”“群己平衡”。嚴復開創了“小己/國群”的敘述模式,并深深影響了現代中國個人觀念的發展,可以說,現代中國個人觀念的發生及發展,基本上就是圍繞“個人”與“群”之關系展開探討的。梁啟超的“新民”理想、孫中山的“三民主義”無不是對“小己/國群”敘述模式的闡發與升華,是對嚴復“群己觀”的進一步發展。民國時期,立憲派、革命派也在不同程度上接受了嚴復“小己/國群”觀念的影響。知識精英對西方現代“個人”觀念的譯介與詮釋,同時普及到社會普羅大眾。西方“個人”話語作為新詞語、新觀念在歷經一段較長且復雜的歷史脈動之后,最終得以適應中國語境,完成觀念的代謝與重構,獲得其在目的語中的合法性。梳理近代中國思想史上的“個人”話語發展演進脈絡時,應充分認識到嚴復“小己”的創譯功不可沒。

五、結語

嚴復譯著是近代中國獲取西方新名詞、新觀念的重要文本。西方“個人”話語被引入中國過程中,嚴復起到不可替代的重要作用。在近代中國本土文化語境下,嚴復以“小己”翻譯、指涉個人(“individual”)概念,努力調和西方個人觀念與儒家倫理之間的矛盾,是“會通中西”翻譯追求的充分反映,頗有深意。嚴復翻譯轉化的不止于語言,更是兩種文化的內涵。《群學肄言》中,中國傳統儒士的理想抱負與西方個人主義有機結合,斯賓塞的社會學思想由此演繹成賦予儒學價值的“群己觀”,被注入道德化意蘊。嚴復其他譯著中,作為譯詞的“小己”使用頻繁,是對譯英文世界中“個人”(“individual”)的傳統語匯代表,尤其體現在《群己權界論》和《法意》中。與此同時,“小己”的等值詞“己”“私”“民”“一己”也被用來翻譯“individual”。“本土化”既是嚴復翻譯的一種精神,又是一種方法策略。他以帶有倫理意涵的文言對譯“individual”,為中性的“個人”概念涂上一層倫理色彩,其“群己平衡”的個人觀念也代表了中國啟蒙個人主義的主流思想范式。

如果說嚴復傾向于在傳統文言中尋求譯詞,兼顧維護古漢語的純潔性,其翻譯話語形式與風格是古典型的,那么作為近代中國文化轉型時期的關鍵人物,嚴復突破既有文化格局,以“托譯言志”的編譯風格,形成頗具啟蒙意義的思想創譯,其翻譯話語內容又具有現代意義。就西方個人概念在近代中國的譯介與傳播而言,嚴復不僅通過翻譯蘊含表達現代個人觀念的重要西學著作,將individual、individuality等新名詞術語引入中文世界,創譯“小己”“己”“私”“民”“一己”等漢語對譯,還在儒家“成己成物”“群己平衡”的道德理念下,將“個人”融進“群”中,使之成為合“群”之“人”,在“群”觀念的統攝下談論“個人”價值,形成獨具代表性的群己觀,刺激了中國式個人主義的萌發。在嚴復、梁啟超等晚清知識人的價值觀念中,“群”與民族自強的目標密切相關,因此,厘清群己關系尤為重要。以二人為代表的中國式個人主義,激起了關于“己”與“群”、“小我”與“大我”廣泛而熱烈的討論,涉及語言、文化、政治、思想等諸多方面,為近代中國知識界開啟結合西方現代性與傳統儒家思想可能性的同時,引領了清末民初的思想潮流,促進了中國現代個人觀念的發生與建構,使“個人/個人主義”成為中國思想文化界的一個持續性話題。

對于清末民初的中國知識人來說,“個人”及其相關知識概念是新詞匯,同時也是新思想。可能嚴復從儒家視角來觀察西方個人(主義)導致了某種程度的誤讀,但毋庸置疑,這是近代中國人引介新知、融會中西的自發性努力,且這種“化西式”的努力也有持續性的發展,對當時中國社會政治文化建設產生了重大影響。此一時期,以嚴復為代表的從事“新知識翻譯”的時代精英們,在民族覺醒大背景下追求譯介自覺,堅持民族文化本位,不斷探索跨語際、跨文化之間的等義對應與轉化,致力于完成新名詞創譯、新概念遷移和新觀念建構,幫助近代中國人搭建溝通中西概念的橋梁,獲取認識、理解新知識的可能性,在中國近代翻譯史、思想文化史上意義非凡。

參考文獻:

[1] 王憲明.語言、翻譯與政治:嚴復譯《社會通詮》研究[M].北京:北京大學出版社,2005:121-130.

[2] 汪征魯,方寶川,馬勇.嚴復全集(卷三)[M].福州:福建教育出版社,2014.

[3] 錢穆.錢賓四先生全集(30)[M].臺北:聯經出版事業公司,1998:240.

[4] SPENCER H. The Study of Sociology[M].London:Henry S.King & Co,1873:74.

[5] 黃克武.一個被放棄的選擇:梁啟超調適思想之研究[M].北京:新星出版社,2006:174-175.

[6] MILL J S. On liberty [M]. New York:P.F. Collier & Son,1909:2.

[7] 顏德如,賈磊.嚴復自由觀再探:圍繞“國群自由”與“小己自由”的分析:以《法意》為中心[J].福建論壇(人文社會科學版),2006(11):76-82.

[8] 顏惠慶.英華大辭典[M].上海:商務印書館,1908.

[9] WILHELM R. Deutsch-Englisch-Chinesisches Fachwrterbuch [M]. Tsingtau:Deutsch-Chinesischen Hochschule,1911:231.

[10] 商務印書館編譯所.新訂英漢辭典[M].上海:商務印書館,1911:606.

[11] 汪征魯,方寶川,馬勇.嚴復全集(卷七)[M].福州:福建教育出版社,2014:520.

The birth of “Small self”(Xiaoji 小己):Yan Fus

translation of the western concept of “individual” knowledge

OU Mengyue

(Foreign Languages College, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, P. R. China)

Abstract:As a cultural symbol in the process of Chinas modernization, “individual” can be called the “keyword” in the transitional era. “Small self”(Xiaoji 小己), a new term Yan Fu used to express the concept of the individual in the modern West, is first found in his translation of The Study of Sociology (Qunxue yiyan《群學肄言》)and is derived from Sima Qians the Records of the Historian(Shiji《史記》). Yan Fus translation strategy is to “use Confucianism to explain the West”, and the birth of the “small self”(Xiaoji 小己) reflects his typical “group-self view” with the characteristic of “combining the East and the West”, in which he paints a layer of Confucian ethics for the Western neutral concept of “individual”, and interprets Spencers sociological thought into a kind of “group-self view” that endorses Confucian value, and pursues a balance between Group and Self. In the context of modern localization, Yan Fu translated “individual” with traditional vocabulary represented by “small self”(Xiaoji 小己), trying to reconcile the contradiction between the Western concept of individualism and Confucian political ethics and helping Western concepts to complete the transformation in the Chinese context. He has made remarkable contributions to the construction of modern Chinese academic discourse and the mutual appreciation between Chinese and Western civilizations. Under the impact of foreign words, “small self”(Xiaoji 小己)still has a “market”, and there are many cases in modern newspapers and periodicals that use “small self”(Xiaoji 小己) to express the concept of “individual”. It is also included in the early modern Anglo-Chinese dictionaries. This shows the spread of “small self”(Xiaoji 小己) in modern times, and its cultural influence can be proved from the perspective of historical acceptance. The names used to translate “individual” in the late Qing Dynasty presented a complex scene from the very beginning, such as “person”(人), “human”(人人), “individual”(個人), “private”(私), “self (己), “small self”(小己) and “Yaoni”(么匿), which naturally competed and coexisted for quite a long period. When reviewing the historical trajectory of “individual” in the translation of English, and examining the development and evolution of “individual” discourse in modern Chinese ideological history, we should fully recognize that the translation of “small self”(Xiaoji 小己) is of great merit and has an irreplaceable cultural value. In this way, we can further consider the local translation of the Western concept of “individual” in the context of modern China, as well as the construction of Chinese personal discourse and the emergence of the modern concept of the individual in China.

Key words:“small self”(Xiaoji 小己); Yan Fu; the concept of “individual” knowledge; translation

(責任編輯 周 沫)

基金項目:上海市哲學社會科學規劃青年項目“跨文化視域下的嚴復《英文漢詁》研究”(2021EYY002)

作者簡介:歐夢越,上海師范大學外國語學院,Email:omy@shnu.edu.cn。