“思辨性閱讀與表達”視角下文言文教學的基點與支點

王存

【摘? ?要】統編教材中的文言文包含大量指向“思辨性閱讀與表達”學習任務群的教學內容。教師可從內容理解、形象分析、價值判斷等角度提煉容易引發認知沖突的問題,設計有利于學生深度展開思辨的支點,提升文言文教學品質,助力學生理性思維和理性精神的培養與發展。

【關鍵詞】小學語文;文言文教學;思辨性閱讀;教學策略

《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱《課程標準》)指出,義務教育語文課程內容主要以學習任務群組織與呈現。其中,“思辨性閱讀與表達”學習任務群的提出,既是對“思維能力”這一學科核心素養的回應,又凸顯了語文課程培育理性思維的重要性。作為中華優秀傳統文化的載體,統編教材中的文言文不僅文質兼美,頗具典范性,還蘊含不少指向“思辨性閱讀與表達”學習任務群的教學內容。深入挖掘這些文言文中的思辨元素,基于“思辨性閱讀與表達”學習任務群的理念實施教學,有助于學生在提升理解文本能力的同時,發展高階思維,更好地傳承和弘揚中華優秀傳統文化。下面以統編教材六年級下冊《兩小兒辯日》為例,探討具體的教學方法。

一、找基點:提煉激發認知沖突的問題

《兩小兒辯日》主要講述了孔子游歷東方時遇到兩個在辯斗的孩子,向他們問詢爭辯原因,卻無法決斷孰是孰非的故事。文章篇幅短小,富含哲思,便于落實單元語文要素“體會文章是怎樣用具體事例說明觀點的”,屬于“思辨性閱讀與表達”學習任務群的學習內容。由于思維的生成始于問題,在教學中要通過容易產生認知沖突的問題來推動思辨的深入。就本文而言,這些問題主要分為三類。抓住這三類問題,就找到了教學的基點。

(一)指向內容理解的問題

鑒于文言文的語言特性和學生學力水平的局限,學生在預習時往往難以準確地把握文本內容。因此,教師可以圍繞學生困惑之處,設計指向內容理解的問題。比如,通過調研學情,對本文中的兩小兒到底在爭辯什么,學生存在較大分歧。顯然,要在理解文本內容的基礎上厘清兩小兒的觀點,對學生來說存在一定難度。因此,借助“兩小兒到底在辯什么”這一問題,可將文言文教學中的字詞疏通、朗讀體悟、大意把握、想象畫面等環節有機統整在一起,提升教學的整體性。

(二)指向形象分析的問題

基于教學需求及對學情的考慮,統編教材中的文言文以故事類文本為主。這些故事往往塑造了生動鮮明的人物形象。從學生理解人物的分歧處出發,可設計指向形象分析的問題。以本文孔子形象的分析為例,要感受其形象,斷不可避開“不能決也”。結合“思辨性閱讀與表達”學習任務群提出的要求,可圍繞“孔子是否真的‘不能決”這一問題,引導學生展開思考,進而推斷出“不能決”可能源于孔子不知道而“不能決”,也可能源于他有意為之而“不能決”。前者體現他實事求是的可貴品質,后者彰顯他對孩子們自尊心和求知欲的呵護。由此,可深化學生對人物形象的認知。

(三)指向價值判斷的問題

《兩小兒辯日》出自《列子·湯問》,該書主要收錄民間故事、寓言及神話傳說。因此,可推斷本文可能是虛構的,屬于寓言故事。據此,可設計指向價值判斷的問題——故事為何能流傳至今?這個問題不僅促使學生關注容易被忽略的素材來源,還引導學生從全局視角理性審視文本價值,并聯系文本,嘗試“有依據地表達”。學生可從故事所蘊含的道理、兩位小兒與孔子的角色塑造、辯斗帶來的啟示等多個角度展開深入探討,從而提升他們表達觀點的能力。

二、設支點:深度展開思辨過程

相較于其他學習任務群,“思辨性閱讀與表達”學習任務群更重視思維能力的發展及理性精神的培育。基于學生的認知沖突,構建有利于展開思維過程的支點,能有效引領學生發展高階思維能力。

(一)立足理解進階的支點構建

理解是思辨的前提。結合《課程標準》中的教學提示,教師可圍繞學習情境、圖式工具等構建思維支點,幫助學生客觀、全面地理解文本,助力學生的理解進階。

1.設情境支點,由被動接受到任務驅動

《課程標準》指出,要從學生語文生活實際出發,創設豐富多樣的學習情境。基于“思辨性閱讀與表達”學習任務群的理念,本課可創設以下學習情境。

一年一度的校園辯論大賽即將啟動,現邀請一部分同學代表班級參加比賽。今天先來觀摩一場經典辯斗,看看能從中得到哪些啟發。

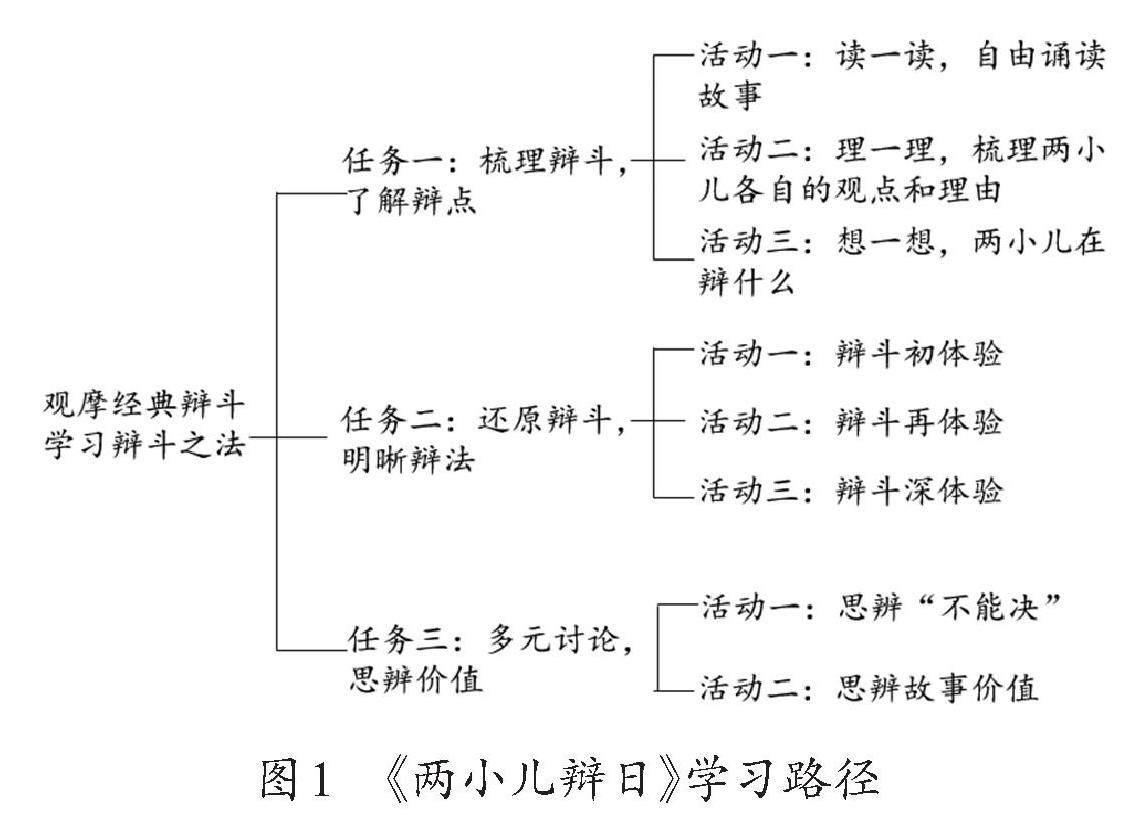

該情境將觀點梳理、辯斗還原、辯法遷移統整在一起,聯系學生生活,契合《兩小兒辯日》的學習場域:首先,該情境能驅動真實的學習。它源自文本中“辯斗”本身,也與單元口語交際《辯論》相勾連,指向直接遷移——參加辯論比賽,因而富有意義。其次,該情境適合開展思辨主題引領下的整體教學。由情境延伸出的學習路徑如圖1所示。在任務的驅動下,學生自始至終沉浸在情境中,進行梳理、探究、有依據的表達,進而實現理解進階。

在任務一中,借助學生預習時對兩小兒“辯點”的認知差異,可將“兩小兒到底在辯什么”作為驅動性問題,引導學生經歷“帶著觀點尋找依據—用依據驗證觀點—在理解的基礎上有感情地誦讀”的學習過程,精準把握兩小兒的“辯點”。

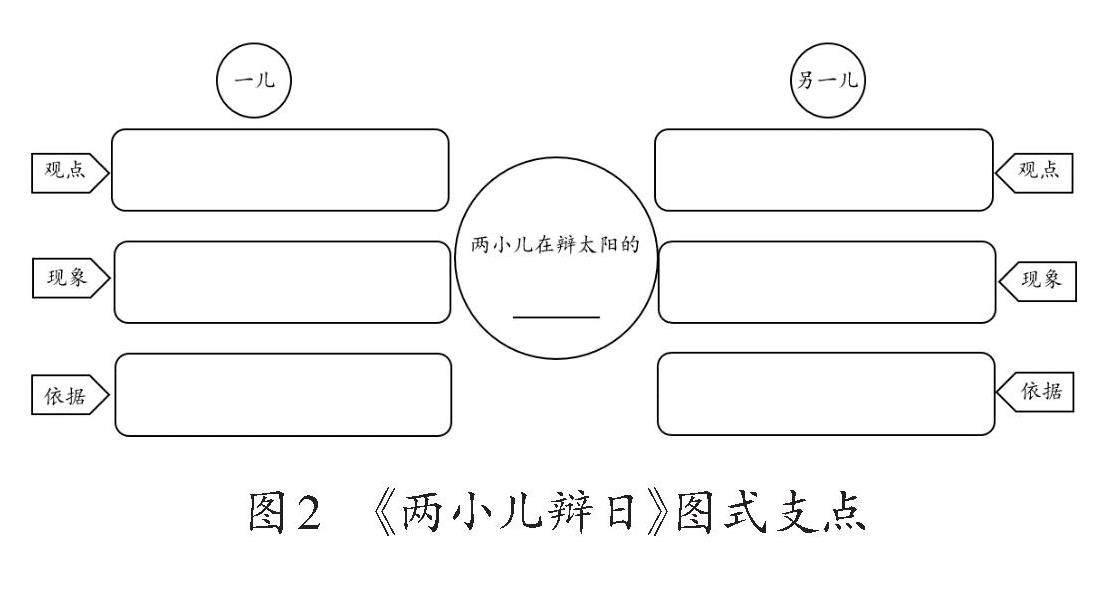

2.設圖式支點,由感性理解到理性分析

思維導圖能夠突出重點,化繁為簡,是開展思辨性閱讀與表達的重要工具。結合上文闡述的內容,教師可設計圖式支點(如圖2),將內容的梳理、辯點的辨析、辯法的發現等學習活動統整于思維導圖的填寫之中。具體來說:一方面,可以明確兩小兒的辯點是“太陽距離人的遠近”;另一方面,可以發現兩小兒都能說出理由佐證自己的觀點,加強說服力,還能進一步發現其理由皆為生活中的尋常現象,由此幫助學生形成結構化思維,在理解內容的前提下,為體驗角色、還原辯斗及遷移運用辯法做好準備。

(二)立足形象把握的支點構建

構建思辨支點,可從關于人物形象的認知沖突入手。教師可引導學生在理解文言文內容的基礎上,通過具身體驗、想象補白等方法,深入探討人物思維過程,全面把握人物形象及精神品質,從而提升思維能力。

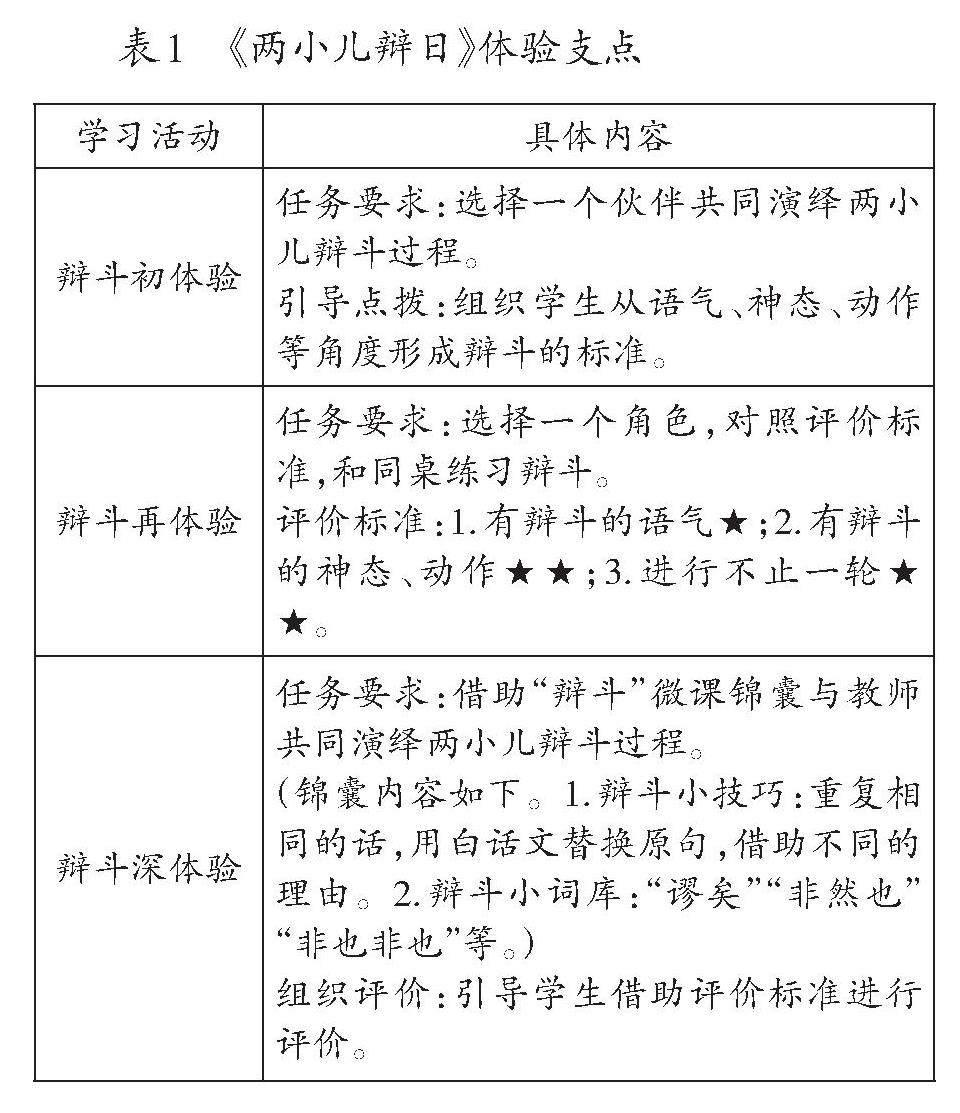

1.基于體驗支點,于沉浸中體察思維

由于統編教材選編的文言文大多為情節性較強的故事類文本,教師可引導學生通過具身體驗深入體察人物思維,展開思辨。譬如,《兩小兒辯日》開篇提到兩小兒在“辯斗”,“辯”即“辯論”,“斗”即爭斗。但從文本來看,寫兩小兒辯斗的內容僅四句,既無法表現辯斗的內涵,也不利于學生體會背后的思維過程。因此,教師可圍繞“兩小兒誰說得對”這一問題,設計進階式體驗活動,幫助學生把握人物形象(如表1)。

不難發現,三次體驗不僅是對“還原辯斗”這一學習任務的分解,也是文言文以讀促悟的必要路徑,更是“學習辯斗,選拔辯手”情境下的必然學程。通過代入角色體驗,辯斗從“無經驗的嘗試”轉變為“有標準的練習”。學生充分感受辯斗之趣,習得辯斗之法,對“據理力爭”也能切身體察。

2.基于想象支點,于補白中發展思維

文言文的表達多有留白。教師可就文本留白設計想象活動,引導學生在補白中展開思辨,把握人物形象。如圍繞孔子未對兩小兒“笑曰”作出回復這一結局,教師不妨設計“面對兩小兒的笑,孔子可能會如何回應”這一支點,引導學生結合課前搜集的有關孔子的資料進行觀點闡述。在此過程中,學生既能通過想象補白感受孔子治學嚴謹、謙虛有禮的形象,還能推斷出孔子“不能決”可能是出于對兩小兒勇于求索、大膽質疑的保護與贊賞,解決“孔子是否真的‘不能決”這一問題,進而加深對孔子形象的認知。

(三)立足價值審視的支點構建

文言文是中華優秀傳統文化的載體。教學時應引導學生正確理解作品傳遞的價值觀,通過提供素材、制訂評價量表,構建思辨基石,在確保學生認同文本價值的基礎上,促使學生于質疑探究、理性表達中提升思維的靈活性與批判性。

1.以材料支點助力質疑探究

思維的開闊程度與認知材料密切相關。于學生憤悱處引入恰當的材料,可幫助學生拓寬思維空間,進一步發展理性思維。譬如,在教學過程中,教師可引入《列子·湯問》的簡介,使學生了解到這可能是一個虛構的故事。借此,引導學生探討故事為何能流傳至今這一問題,進而啟發他們“超越文本本身進行思考”。學生可以從多個角度展開深入探討,從而提升“有據可依地表達觀點”的能力。可以從分析人物形象的維度出發,感受兩小兒的善于觀察、能思善辯,以及孔子的實事求是、謙虛誠實;可以從分析表達方法的維度出發,提煉出從不同角度據理力爭、以反問加強語氣、借助常見事物或現象來巧妙說理等方法;還可以從分析文本主旨的維度出發,感悟知識無窮、探索無盡的精神追尋;等等。

2.以評價支點助力思辨判斷

評價具有反饋、診斷、改進學習的效能。根據《課程標準》相關要求,指向“思辨性閱讀與表達”的評價設計應該重點關注學生的思維過程與理性表達能力。例如,針對“故事為何能流傳至今”的思辨任務,教師可設計評價標準(如表2),將其融入學生的判斷過程,為學生的理性表達提供引導。同時,對辯手的評價與教學初始時“學習辯論,啟發思考”的情境呼應,形成學習閉環,助力學生在審視文本價值的過程中提升思辨能力。

綜上所述,文言文作為中華優秀傳統文化的重要組成部分,在培根鑄魂、啟智增慧方面具有不可替代的作用,是落實“思辨性閱讀與表達”學習任務群的重要載體。在深入挖掘文言文思辨元素的前提下,教師應從內容理解、形象分析、價值判斷等方面抓住認知沖突,通過搭建有利于深度展開思辨過程的支點,提升文言文教學品質,助力學生理性思維和理性精神的培養與發展。

參考文獻:

[1]劉榮華.在文言文教學中點燃思辨之光[J].小學語文教學,2022(9):13-16.

(浙江省杭州市賣魚橋小學)