基于科學計量法的《道德經》傳播和影響力可視化研究

張藝凡 張巧

摘要:《道德經》是中國古代哲學經典之一,是道家思想的重要著作。《道德經》的文化內涵和哲學智慧歷經千年仍持續在全球范圍內廣泛傳播,產生著深遠影響。雖然本文并未直接展示其具體的傳播和影響力的可視化成果,但詳細闡述了實現這一目標所需的研究步驟和方法體系,為后續深入探究 《道德經》的世界性傳播現象及其深層影響力提供了理論指導和技術路徑。

關鍵詞:科學計量法;《道德經》;傳播網絡;可視化;時空軌跡;跨學科引用;傳播模式

《道德經》是我國古代哲學經典之一,被譽為 “萬經之王”,對中國歷代的政治、文化、宗教乃至世界各地的思想界都產生了深遠的影響。本文采用科學計量法,試圖通過量化分析的方式,對 《道德經》的傳播路徑和影響力進行深入研究。希望通過這樣的研究,加深對 《道德經》傳播機制的理解,為經典文化的傳承與發展提供新的視角和途徑。

一、傳播學視角下的科學計量法理論框架構建

在當今信息爆炸的時代,如何科學有效地衡量和評估文化、思想的傳播效果及其對受眾的影響力,已經成為一個跨學科的熱點問題。傳統的傳播學研究往往依賴于定性的研究方法或簡單的定量統計。而隨著大數據和信息技術的發展,一種更為精確和深入的研究方法逐漸受到關注—科學計量法。科學計量法是一種定量分析方法,在文獻計量、網絡計量等領域應用廣泛。

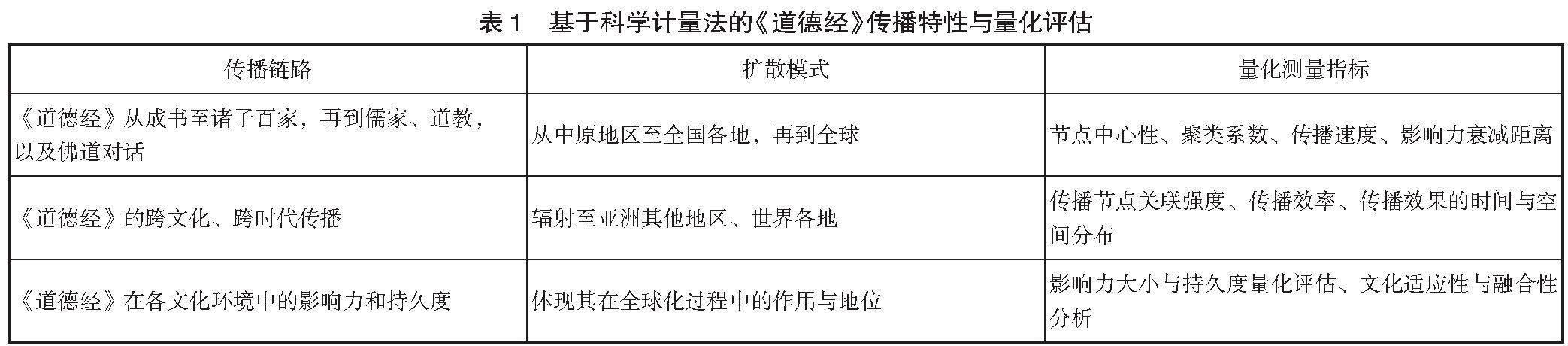

科學計量法是通過統計、計算和模型構建,對復雜知識傳播現象進行科學、客觀、系統的解析。在傳播學視角下,基于科學計量法研究 《道德經》的傳播和影響力,具體體現為應用科學計量法刻畫 《道德經》的傳播鏈路、揭示擴散模式,以及量化測量傳播影響力等方面。

(一)刻畫 《道德經》的傳播鏈路

傳播鏈路是揭示信息流動路徑的關鍵。利用科學計量法可以系統地描繪 《道德經》自誕生以來的流傳軌跡。通過對歷代注疏、譯本、版本的產生、傳播及其相互影響進行編年史式的梳理和數量統計,形成一幅詳細的傳播網絡圖譜。例如,分析各時期重要注釋家和翻譯家的工作及對后世的影響,或者追蹤某一特定版本在全球范圍內的流轉與再創作情況。此外,通過引用網絡分析,進一步明確 《道德經》在學術領域內部的傳播路徑和知識轉移過程。

(二)揭示擴散模式

擴散模式揭示了信息如何從源頭傳播到更廣大的受眾。《道德經》是我國古代道家經典著作,作者老子是信息源的起點。研究應先考察原著文本的哲學思想、價值觀念以及語言風格如何構成核心傳播內容,以及這些內容如何吸引并影響接收者。擴散模式研究需要關注其傳播過程中的關鍵節點、影響人群以及擴散方式。通過科學計量法,分析 《道德經》在不同歷史時期的傳播特點,探究其如何從學術領域走向民間,如何影響各類文化、藝術創作以及人們的價值觀念。

利用科學計量法來揭示 《道德經》在時空維度上的擴散模式,具體可包括:(1)空間擴散。分析 《道德經》從發源地中國向周邊國家和地區直至全球范圍的地理擴散過程,考察其在不同地域文化中的接納程度、本土化改造及反饋效應;(2)時間序列擴散。探究 《道德經》在不同歷史階段的傳播速度、頻率和廣度。《道德經》的翻譯研究一路走來,風風雨雨百年歷史,從最初的鳳毛麟角到現在的百家爭鳴。每個階段的研究都是響應時代的產物。[1]如先秦至漢唐、宋明理學至近現代全球化的各個節點都有各自的傳播特征。(3)社會網絡擴散。借助社會網絡分析,探討 《道德經》如何通過學者、僧侶、教育機構、出版商等各種社會角色和組織結構得以傳播和傳承。

(三)量化測量傳播影響力

科學計量法可以提供一套量化指標來衡量 《道德經》的傳播影響力 (詳見表1)。具體包括:(1)引用量分析。計算 《道德經》及其相關研究在學術期刊、圖書和其他出版物中的被引次數,反映其在學術界的影響力。(2)搜索指數與社交媒體熱度。利用Google Scholar、百度指數等工具,監測 《道德經》的網絡搜索量和社會媒體提及頻次,評估其在大眾層面的關注度。(3)文獻產出與主題演化.統計與 《道德經》相關的論文、著作數量,分析研究主題隨時間的變化,以此了解其對學術領域的長期影響和當前熱點議題的引導作用。(4)影響力擴散深度。通過跟蹤 《道德經》理念在不同學科領域和實踐層面上的滲透,評估其對哲學、政治、經濟、藝術乃至日常生活等多個層面的實際影響。

二、《道德經》傳播網絡的多維構建與可視化

(一)《道德經》翻譯與傳播的時空軌跡可視化

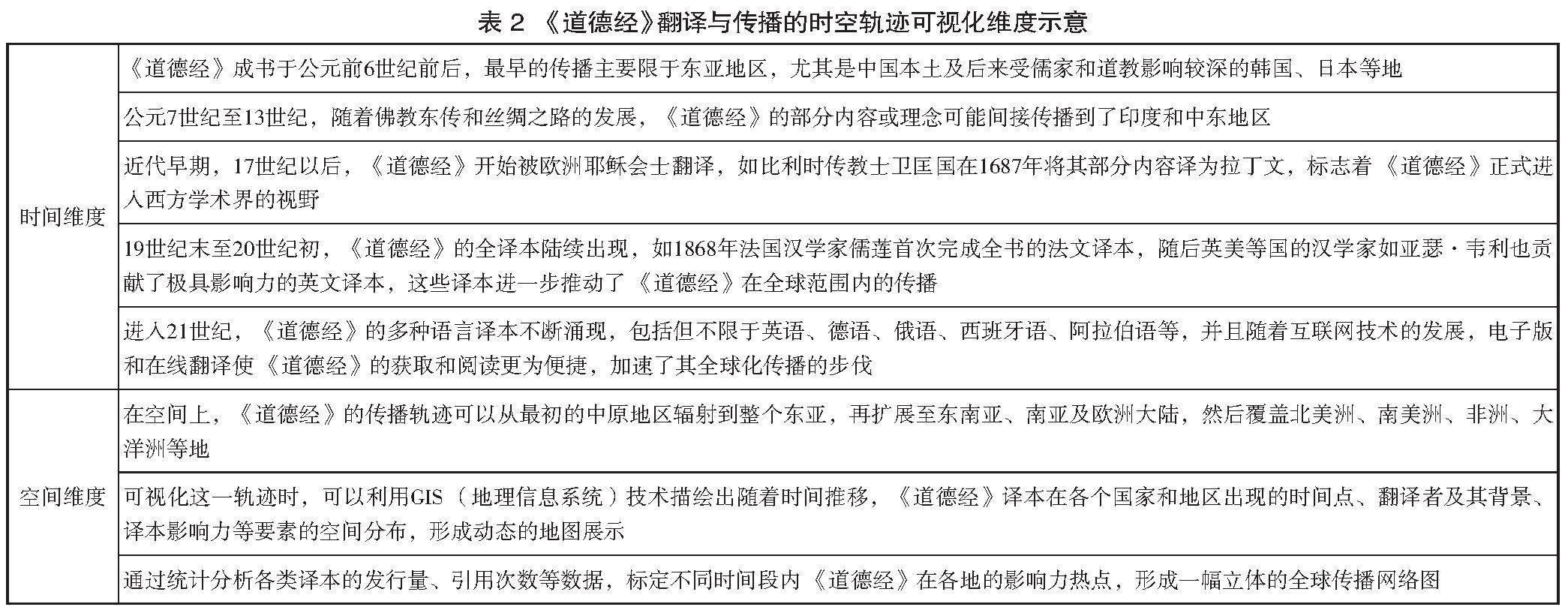

隨著全球化的進程,《道德經》的傳播已經超越了國界,成為世界文化遺產的一部分。翻譯經典是歷史饋贈給當下的寶貴參考,呼喚多樣性的闡釋。[2]《道德經》自古至今的翻譯與傳播過程構成了一個多層面、動態演變的空間—時間連續體 (詳見表2)。運用科學計量法,可以通過搜集并整合歷史文獻記錄、出版數據以及現代數字化資源,構建出 《道德經》在全球范圍內的時空傳播軌跡圖表。

(二)《道德經》跨學科引用與互動關系網絡構建與解析

《道德經》對多個學科領域產生了深遠影響。為了構建 《道德經》的跨學科引用與互動關系網絡,第一,全面搜集和整理 《道德經》跨學科引用的相關數據。這一步驟涉及訪問國內外大型學術數據庫,如中國知網、WebofScience、Scopus等,檢索并下載所有與 《道德經》直接或間接相關的學術文獻。在此過程中,特別關注不同學科領域中引用 《道德經》原文、理念或其注解版本的文獻,以此為基礎搭建原始數據集。

第二,對獲取的文獻數據進行細致的梳理,去除無關信息,提取關鍵字段,如作者、發表年份、期刊、關鍵詞、摘要以及詳細的引用信息。構建引用矩陣,明確記錄各個學科領域之間以及學者個體之間的引用關系,形成初步的引用網絡結構。

第三,基于上述數據構建跨學科引用網絡模型。在這個網絡中,節點代表不同學科領域或者研究 《道德經》的學者,每條連線 (邊)則表示從一個節點到另一個節點的引用行為,權重可依據引用次數進行設定。利用科學計量學方法,如社會網絡分析理論和算法,對網絡進行拓撲結構分析,計算節點的重要性指標 (如中心性、聚類系數等),識別 《道德經》在學術網絡中的核心地位以及在不同學科領域的傳播路徑。

第四,進行定量分析,探索 《道德經》思想在不同學科領域的滲透程度和演變規律。例如,通過共被引分析確定 《道德經》經典段落或思想在哪些學科領域內得到了最為廣泛的引用和深化討論;通過耦合度分析揭示不同學科領域間因 《道德經》而產生的互動效應和知識遷移模式。

第五,利用Cytoscape、Gephi等可視化工具,將復雜的跨學科引用關系網絡以圖形方式呈現出來,直觀地洞察 《道德經》跨學科影響力的分布格局、發展趨勢以及潛在的學科交叉點。同時,通過動態可視化展現 《道德經》影響力隨時間推移的變化過程,從而為未來研究提供更具有針對性的方向和策略指導。

(三)《道德經》文化內涵衍生產物的傳播流變可視化

《道德經》是中華文化的瑰寶,其深遠的文化內涵不斷催生出豐富多樣的衍生產物。為深入探究這些衍生產物在當代文化市場上的傳播流變,可以采用科學計量法和可視化技術進行深入分析。

第一,全面梳理和分類 《道德經》文化內涵的衍生產物。包括搜集自古至今基于 《道德經》創作的各種藝術、影視、音樂、設計等實物作品和數字產品信息,整理作品名稱、作者、創作時間、題材類型、傳播載體等基礎數據,并進一步分析作品背后所蘊含的 《道德經》文化元素及解讀方式。

第二,構建 《道德經》文化內涵衍生產物的傳播網絡。根據作品之間的相互引用、改編、致敬、再創作等關系,定義網絡中的節點和邊。節點代表單個衍生物,邊則表示兩者間的傳播、影響或關聯。同時,結合作品的發行渠道、受眾反饋、社交媒體熱度等數據,為網絡中的節點和邊賦予相應的權重,以反映衍生物的傳播力度和影響力大小。

第三,運用科學計量法和復雜網絡分析法,探索衍生物的傳播路徑和模式。分析哪些類型的衍生物在特定時間段或媒介環境下具有更高的傳播效率和影響力,以及 《道德經》文化內涵在不同文化產品中的演變規律。

第四,借助大數據分析工具,挖掘衍生物傳播網絡中的熱點、關鍵節點、社群結構和演化趨勢。通過聚類分析識別具有相似傳播特點的作品群落,通過鏈路預測未來可能流行的新型衍生物形態。

第五,利用可視化技術將復雜的傳播流變數據形象化。設計并創建 《道德經》文化內涵衍生產物傳播流變的動態網絡圖譜,直觀展示各衍生物在不同時期、不同媒介環境下的傳播狀況、接受程度及其影響力的變化態勢。

三、結束語

本文提出了一個基于科學計量法的 《道德經》傳播和影響力的可視化研究方案,強調了在理論層面如何運用科學方法論對 《道德經》的傳播生態進行深度挖掘和視覺呈現。盡管本研究未涉及具體實施的可視化操作案例,但可以為后續研究者提供清晰的研究路徑和方法論參考,鼓勵進一步的實際操作和數據分析,以便更精確地揭示 《道德經》在全球文化格局中的獨特地位及其歷久彌新的傳播動力機制,期望能更好地理解 《道德經》在當今全球化背景下所發揮的深遠文化和思想影響力,并為其在全球范圍內的傳承與發揚提供有力的實證依據和策略建議。

參考文獻:

[1] 馬婕.《道德經》英譯研究綜述與展望[J].洛陽師范學院學報,2014,33(09):94-97.

[2] 張發亮.基于CiteSpace的國內 《道德經》翻譯研究論文可視化分析[J].文化創新比較研究,2023,7(30):171-176.