《哈尼情歌》的創作特征及演奏技巧

吳雨溪

[摘 要] 張朝是中國近現代的著名音樂家,在音樂創作、鋼琴演奏等方面有諸多貢獻。其創作的《哈尼情歌》極具民族風格與特色,有著濃郁的哈尼民族風味。首先介紹了《哈尼情歌》這一作品的創作背景和結構;然后通過民族音樂創作手法、西方音樂創作技法的解析和比較,分析了作品的創作特征;最后從三連音演奏、大音程跳進、踏板等特定要素切入,探討了作品的具體演奏技巧。

[關 鍵 詞] 張朝;《哈尼情歌》;創作特征;演奏技巧

一、《哈尼情歌》的創作背景

(一) 作曲家簡介

張朝,1964年出生于云南,作曲家張難之子,近現代著名音樂家。他繼承了父親張難的創作風格,創作的音樂作品中帶有濃郁的云南民間音樂因素。他自幼學習小提琴、揚琴、手風琴、鋼琴,12歲跟隨父親學習作曲,后考入中央民族大學音樂系及中央音樂學院作曲系研究生班,現任中央民族大學音樂學院教授、研究生導師。他既是優秀的作曲家,也是杰出的鋼琴家。他憑借自己對于音樂的理解、扎實的基本功、流暢嫻熟的演奏技巧,將眾多鋼琴作品處理得細致、獨到,作品有《古風集》《兒童集》及鋼琴協奏曲《哀牢狂想》、鋼琴演奏中國民歌作品集《中國旋律》等。

(二) 作品創作背景

鋼琴作品《哈尼情歌》是張朝根據父親張難創作的小提琴奏鳴曲《春籟》第二樂章“哈尼情歌”改編,并獻給他的父親。《哈尼情歌》以云南紅河地區哈尼族、朝鮮族、彝族的音樂元素為基礎創作而成,描繪了哈尼族人民的美好生活圖景以及對未來理想生活的向往、對家鄉的熱愛之情,表達了青年男女對于愛情的向往,同時也注入了作者對于童年生活的美好回憶。哈尼族是一個歷史悠久的民族,造就了其獨具特色的民族音樂風格、豐富的民族音樂內容,包括民族器樂、民歌、歌舞音樂三類。《哈尼情歌》的創作來源于哈尼族民歌中的旋律,借用鋼琴特殊的音響,來表達云南紅河地區少數民族的生活,極具藝術感染力。

二、《哈尼情歌》結構分析

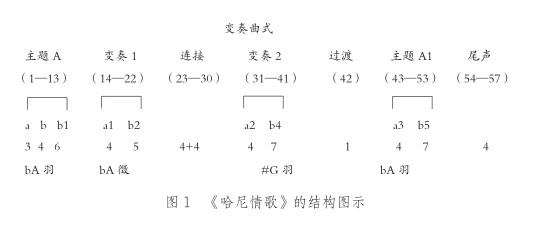

《哈尼情歌》這首作品為變奏曲式,由降A羽進入,隨后離調到降A徵、升G徵后回到降A羽,主調織體,轉調樂段(見圖1)。

主題A(1—13小節):由3+4+6三個樂句組成,非方整結構,單一調性,主調織體,在降A羽上進行。行板的速度、力度由弱漸強,旋律以小波浪上下起伏,節奏以八分音符為主,漸強漸弱記號巧妙運用,仿佛在娓娓道來一個在哈尼族中發生的故事。

變奏1(14—22小節):由4+5兩個樂句組成,非方整結構,轉調樂段,主調織體,由降A羽離調到降A徵。速度回到了原速,力度由很弱過渡到中強,旋律音區變為高音區,巧妙的三連音節奏型運用增強了旋律的歌唱性。

連接(23—30小節):由4+4個小節組成,前4小節旋律中的六連音節奏型與分解和弦伴奏音型相呼應,起承上的作用。后4小節速度由快到漸慢,力度由很弱到強,旋律由單音、雙音到七和弦,伴奏以小切分節奏型為主。使音樂情緒十分緊張,為后段旋律做鋪墊,起啟下的作用。

變奏2(31—41小節):由4+7兩個樂句組成,非方整結構,轉調樂段,主調織體,由降A徵離調到升G羽。旋律在變奏1的基礎上加上七和弦,有著厚重感,用很強的力度彈奏,速度回到原速,伴奏以三連音節奏型為主,左右手交錯形成強烈的對比。第三樂句旋律以七和弦進行為主,伴奏以全分解和弦為主,在慢板的速度上進行,在很強的力度上彈奏,氣勢磅礴。

過渡(42小節):由一個樂句組成,在高音區以密集的12連音為主,左右手交錯彈奏,營造緊張的氛圍,隨后漸慢并逐漸緩和。

主題A1(43—53小節):由4+7兩個樂句組成,非方整結構,單一調性。慢板的速度,弱的力度,旋律在高音聲部進行時,加上裝飾音襯托,營造了夜晚星空中寧靜和諧的場景,左手穩定的六連音,仿佛深色的天空映襯著閃亮的星星。第二樂句以琶音進行為主,有著流水一瀉千里的氣勢,顯得輕盈又富有流動感。第二樂句后半部分音區移高八度,左手采用柱式和弦伴奏,延音記號的巧妙運用,與主題A樂段相呼應。

尾聲(54—57小節):由一個樂句組成,重復主題A樂段開頭旋律,不斷移高音區,有著意猶未盡之感,最終在降A羽調的主和弦加大二度音上終止。

三、《哈尼情歌》的創作特征

(一) 民族音樂創作手法

在中國傳統民間音樂作品的旋律創作中,重復是最重要的手法之一,其中有同頭、同尾、換頭、換尾等重復創作手法。鋼琴獨奏曲《哈尼情歌》采用了同頭換尾、句句雙、魚咬尾等創作手法及使用了延長音記號,使這首作品具有濃郁的民族音樂風格。

兩個樂句相對比,前半部分相同,后半部分不同,稱之為“同頭換尾”。兩個樂句相對比,前半部分不同,后半部分相同,則稱之為“換頭合尾”。如作品第4小節與第8小節開始的兩個樂句,兩個樂句的前半部分重復作品主題的旋律,后半部分都有著自己的樂思和變化,為同頭換尾,強調了作品音樂旋律的統一性,體現了濃郁的云南民間音樂風味。該重復的音樂材料,在作品的中間部分也多次出現,體現了作者獨具特色的樂思和新穎的創作手法。

有對話、交錯、應答式的旋律,稱之為“句句雙”,又稱之為“模擬伴奏”,即伴奏樂器跟隨主旋律進行模仿,當主旋律出現長音符或休止符時,伴奏聲部緊跟主旋律的最后一音進行旋律呼應,形成一種對話的效果,宛如幽靜山谷中的回聲,此起彼伏,延綿不絕。如作品第14—15小節、第31—32小節,都采用了句句雙的旋律創作手法。

一個小節最后一個音符與下一個小節第一個音符相同,使音樂的旋律具有傳遞式發展的手法,稱之為“魚咬尾”“連環扣”,在中國文學創作中稱之為“頂真”寫作手法。如作品第1—2小節、第3—4小節、第7—8小節等,都采用了魚咬尾的創作手法,使旋律與旋律之間有著緊密的聯系,延綿不絕,環環相扣,流暢連貫,并有著強烈的期待感。

在一段或一句旋律中,使用延長音記號,造成意外中斷的效果,形成樂句的氣口,引出后面精巧的旋律,從而達到意猶未盡的效果。如作品第9—11小節,較為集中地出現了2個延長音記號,有著引子部分的特點,為呈示段旋律做了鋪墊。又如作品第49—53小節、57小節,使用了9個延長音記號,旋律也與引子部分相呼應,營造出身在山林、煙霧繚繞的獨特意境,耐人尋味。

(二) 西方音樂創作技法

20世紀,西方音樂進入新的時代,我們在繼承中國傳統音樂的同時,對西方音樂也不抱偏見,使中西音樂文化相互借鑒。正如國樂大師劉天華所說:“一方面采取本國精粹,一方面容納外來潮流,從東西之調和與合作中,打出一條新路來。”張朝先生的創作體現了這樣的時代趨勢。在他創作的《哈尼情歌》中,采用了西方的變奏手法、卡農創作手法及音畫性手法,使作品如虎添翼。

變奏手法,也稱重復變形手法,是作品的創作手法之一。變奏分為嚴格變奏和自由變奏。嚴格變奏即在一段原有旋律骨干音的基礎上,通過變化速度、節奏、力度等來表現作品不同的情感,同時根據作品需要采用加花的手法裝飾旋律。自由變奏即在只保留原有旋律的核心、變化音樂基本要素的基礎上,對調式調性也有著明顯的改變,形成巨大的張力。

無論是嚴格變奏還是自由變奏,一般都遵循快簡慢繁的原則,旋律快速進行時,變奏時適當刪減;反之,旋律緩慢進行時,變奏時適當加入裝飾的音樂元素。在《哈尼情歌》中,如第14—19小節、第31—34小節,都采用了嚴格變奏的創作手法,在旋律聲部不變的基礎上,疊至七和弦,伴奏聲部由原先的二八節奏型變為三連音節奏型,力度由很弱變為很強,有著氣勢磅礴的效果,增強了音樂的緊張性,將音樂情緒推向全曲的最高潮。

卡農創作手法是復調音樂的一種,指一個聲部的旋律始終模仿另一個聲部,不同的聲部間隔進入,有著鮮明的層次感,此起彼伏,最先出現的旋律是導句,隨后模仿的是答句。在《哈尼情歌》中,如第14—15小節,旋律雖然重復,但通過采用卡農創作手法,讓人不覺得單調,有著意猶未盡的效果。

音畫性創作手法在《哈尼情歌》中也有著極大的體現,整首作品猶如作曲家拿著畫筆勾勒一幅如花似錦、鶯啼燕語、美輪美奐的哈尼族風景畫。

如引子部分,單音旋律和較為規整的節奏仿佛營造煙霧繚繞、水波蒼蒼的畫面,譜面中漸強漸弱的記號好像描繪山水畫時需要的濃淡對比,使旋律更具有層次感,可以激發聽眾對于畫面的想象力。如作品第14—19小節,旋律的音區被拉寬,描繪的視角由近到遠,伴奏聲部卡農手法的運用,仿佛描繪一座座高山巍然屹立、此起彼伏。如作品第27—30小節,旋律層層遞進,旋律由單音到音程再到七和弦,力度由弱到強,速度由快到慢,伴奏聲部節奏為小切分節奏型,與旋律聲部交錯彈奏,有著追逐的急切感和緊迫感,仿佛描繪經歷了暴風雨后的哈尼族,為后一段經過風雨洗滌的壯麗景色做鋪墊。如作品第43—46小節,旋律聲部為高音區,音色清脆明亮,伴奏聲部為中音區,采用分解和弦伴奏,音色寬厚。高低聲部融為一體,仿佛夜空中無數閃亮的星星組成干凈明亮的星空。

四、《哈尼情歌》的演奏處理

(一) 三連音演奏

《哈尼情歌》中大量的三連音節奏型運用,增強了音樂的表現力,使旋律更有律動感。如作品第15—19小節,伴奏織體以三連音節奏型為主,演奏時需認真聆聽旋律與伴奏三對二節奏型所形成的交錯感。三連音節奏型有時也在旋律聲部出現,要特別注意兩個聲部的協調。演奏時,連奏通常都是第一個音“手腕提、落”把力量傳到指尖,彈第二個音時需把第一個音落下時指尖的力量轉到下一個音上。若干個三連音連奏時,逐漸把重心依次轉移。如作品第31—33小節,伴奏在三連音的基礎上,由單音增加為六度音程伴奏,演奏時更應指尖抓緊,控制力度,讓音色保持一致,整齊地落下。

(二) 大音程跳進

在鋼琴作品中,把上一音與下一音之間超過八度的跳躍叫作大音程跳進。大音程跳進分為單音的大音程跳進和和弦的大音程跳進,演奏時都需要用到手臂的力量,手腕和手臂保持放松,不要緊繃,指尖抓穩,兩個單音或兩個和弦之間快速銜接。在《哈尼情歌》中,出現了和弦的大音程跳進,如作品第31—33小節,應先采用單手慢速練習,多次練習找準把位的同時整齊地下鍵,避免用力彈奏導致手臂與手腕僵硬和下鍵不準確。在練習過程中,需訓練手臂、手腕的松緊度,使其在彈奏中能正確發力,避免音色虛弱,使每個和弦的音色飽滿。彈奏和弦的同時,也需注意手指的獨立性,保證音樂的旋律性。

(三) 踏板

踏板被稱為鋼琴的靈魂。立式鋼琴一般有三個踏板,左踏板被稱為弱音踏板,中間踏板被稱為消音踏板,右踏板被稱為延音踏板。三個踏板各有用處,中間踏板在使用時具有弱化聲音的作用,左踏板和右踏板在使用時則影響彈奏鋼琴作品時的音色、風格。踏板的不同運用至關重要,有音后踏板、重音踏板,弱音踏板等。在《哈尼情歌》中,如A段開頭的五個音,前四個音踩延音踏板,到第五個音時,踩音后踏板,使伴奏和弦清晰。如作品第4、8小節,兩個連線之間換踏板,使其有旋律感。如作品第40—41小節,每一和弦應換一踏板,避免兩個和弦的音混在一起。

五、結束語

首先對《哈尼情歌》這首作品進行初步探究,了解了作品的作曲家、創作背景、結構,這也是演奏者彈好一首曲子必須做的基礎準備工作。然后分析了作品的民族音樂創作手法、西方音樂創作技法,幫助演奏者更好地發掘該作品的內核,從而加深對作品獨到的感悟和見解。最后分析了作品的演奏處理,探討了作品的演奏技巧。《哈尼情歌》在展現西方音樂創作技法的同時,弘揚了中華傳統音樂文化,將二者相融合,讓哈尼族音樂走向世界舞臺。希望通過研究這首作品,能夠對日后類似的中國鋼琴作品研究提供參考。

參考文獻:

[1]徐亞樵.張朝《音詩》的藝術構思與文化傳承[J].音樂天地,2019(6):57-61.

[2]管樂.父子情深一曲貫穿:張難、張朝父子二人《哈尼情歌》的音樂比較分析[J].當代音樂,2019(11):98-99.

[3]錢葉春.哈尼族情歌的原生態特點[J].四川戲劇,2019(7):140-142,156.

[4]陳宜敏.張朝鋼琴獨奏曲《哈尼情歌》的演奏分析[J].名家名作,2020(12):44.

[5]葛騰.淺析張朝改編的《哈尼情歌》[J].中國文藝家,2021(10):23-24.

[6]余雪兒.以中國鋼琴作品《音詩》為例分析張朝的鋼琴音樂創作[J].藝術評鑒,2021(13):75-77.

[7]朱靈君.鋼琴作品《音詩》的藝術特色分析[J].藝術評鑒,2023(19):116-121.

作者單位:西華師范大學音樂學院